Туризм как индикатор качества жизни населения: социологический анализ

Автор: Варламова Анна Викторовна

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Туризм

Статья в выпуске: 4 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия все больше возрастает актуальность изучения понятия «качество жизни» и его индикаторов. Интерес к данной проблематике возрастает не только среди ученых, исследователей, но и среди политиков. Этот интерес обусловлен, в первую очередь, необратимыми процессами интернационализации и глобализации, в которые вовлечены все государства и народы, которые стремятся к созданию достойных условий жизни не только для будущего, но и ныне живущего населения. В связи с этим в данной статье анализируются понятие «качество жизни» и его индикаторы, т. е. показатели, которые дают оценку качеству жизни всего населения страны, учитывая национальные интересы государства. Туризм рассматривается в статье как один из индикаторов качества жизни населения современного общества. Приводятся результаты пилотажного социологического исследования (анкетирования), которое было проведено среди населения г. Москвы и Московской области на тему «Туризм как индикатор качества жизни населения г. Москвы и Московской области».

Качество жизни, индикаторы качества жизни, туризм как индикатор качества жизни населения

Короткий адрес: https://sciup.org/140210276

IDR: 140210276 | УДК: 316 | DOI: 10.12737/6469

Текст научной статьи Туризм как индикатор качества жизни населения: социологический анализ

В современном обществе среди научного сообщества, политиков и обывателей все больше возрастает интерес к изучению понятия «качество жизни» и его индикаторов.

Как показал проведенный анализ, первоначально понятие «качество жизни», основные его идеи и критерии рассматривались во многих концепциях известных мыслителей еще XIX столетия, но как предмет научных исследований он сформировался в 1960-е гг. И это было связано с рядом причин.

Во-первых, в середине XX в. назрела необходимость в создании качественного уровня жизни всех слоев общества. Стало актуальным, например, не делать образование доступным для всех слоев населения, но сделать его качественным; не производить массово продукты питания, но производить качественные продукты питания и т. д.).

Во-вторых, в связи с резким обозначением глобальной экологической проблематики, имеющей не только классовый, но и общечеловеческий характер, назрела необходимость в ее качественном решении.

В-третьих, постановка задачи создания новой среды обитания человека показала рост социального самосознания и гражданской активности самого населения. В свою очередь, это актуализировало проблему качества самого социума и отдельных социальных групп, качества личности и возможностей для ее самореализации как важнейшего условия дальнейшего развития цивилизации.

И, в-четвертых, это было связано с одновременным осмыслением развития общества гражданским сознанием и научным сообществом.

С середины 90-х годов XX столетия понятие «качество жизни» стало широко употребляться в научной литературе, дискуссиях ученых и практиков разных научных направлений (социологии, философии, экономики и др.), при этом подходы к данной категории значительно отличаются друг от друга не только в научных школах разных стран, но и каждой страны.

Как показал проведенный социологический анализ концепций качества жизни, названное понятие употребляется в широкой и узкой интерпретации.

В широком толковании под качеством жизни понимается удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных способностей и интересов (характеристики и индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальная обеспеченность, гарантии и т. д.).

Более узкое понимание качества жизни охватывает характеристики без таких индикаторов, как уровень жизни в его материальнофинансовом понимании (доходы, стоимость жизни, потребление).

Качество жизни как система включает в себя качество образования, профессиональной культуры, культуры и уровня интеллекта, качество человека как личности на основе процессов социализации, качество здорового образа жизни и питания, качество среды обитания (экологии), качество социальной, экономической и политической организации общества.

Таким образом, качество жизни — это понятие, выражающее качество удовлетворения материальных и культурных потребностей разных социальных групп общества (качество питания, одежды, ЖКХ, досуга, системы здравоохранения, образования и др.).

Особое внимание необходимо уделить индикаторам качества жизни, то есть показателям, которые дают оценку качеству жизни всего населения страны, учитывая национальные интересы государства.

Индикаторы качества жизни весьма разнообразны и многообразны, при этом их количество постоянно растет. Так, И.В. Бестужев-Лада, перечисляя индикаторы качества жизни, группирует их следующим образом: индикаторы качества жизни, которые удовлетворяют материальные потребности людей (качество питания, одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания, окружающей среды); культурные (качество досуга, степень удовлетворения потребностей в содержательном общении, знаниях, творческом труде, а также уровень стрессовых состояний, структура расселения) [2].

Целесообразно также рассмотреть объективные и субъективные индикаторы. Объективные индикаторы предполагают условия жизнедеятельности, которые создаются обществом и государством (то есть коллективным трудом или коллективной жизнедеятельностью граждан общества при целенаправленной адекватной социальной политике государства). Субъективные индикаторы предполагают возможность и востребованность условий жизнедеятельности (то есть отношение граждан к возможности реализовать свои способности, свой потенциал, обеспечить себе достойный, соответствующий социальным ожиданиям и предписанным культурным нормам уровень и стиль жизни).

Таким образом, индикаторы качества жизни населения представляют собой сложную структуру, которая изменяется и не имеет единого системного подхода.

В связи с вышеизложенным и с увеличением значимости туризма в современном глобальном сообществе (признание туризма как массового социального явления XX и XXI вв.; признание сферы туризма как одной их наиболее доходных и стремительно развивающихся отраслей экономики и т. д.) необходимо также рассматривать туризм как индикатор качества жизни населения.

Сегодня на долю туризма приходится 10% мирового валового национального продукта, 11% международных инвестиций, при этом эти проценты постоянно растут, соответственно увеличивается и значимость туризма. Во многих государствах он становится одной из ведущих сфер деятельности, увеличивается также и доля туристов — групп социального риска (малообеспеченные, лица, с ограничением жизнедеятельности, многодетные семьи, подростки с девиантным поведением и т. д.), наблюдается рост числа видов и типов туризма, ранее не востребованных в обществе, а сегодня ставших неотъемлемым элементом образа жизни большинства граждан.

В России в большинстве регионов туризм практически входит в тройку приоритетных направлений развития [5, с. 49]. К тому же согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. на туризм возлагаются большие надежды, он рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики [1, с. 41].

С каждым годом в мире увеличивается и число занятых в сфере туризма, сейчас в ней занято свыше 130 млн человек, то есть каждый шестой работник в мире. К тому же туризм способствует созданию и дополнительных рабочих мест, что, несомненно, увеличивает значимость данной сферы.

Сфера туризма — это и инновационная площадка для самореализации каждой личности в профессиональной среде. В связи с высокими стартовыми размерами заработной платы в данной сфере чаще всего совмещают свою трудовую деятельность с учебной школьники и студенты, обучающиеся не только по данному направлению подготовки и специальности, но и по смежным направлениям [9].

В зарубежных странах сфера туризма также актуальна и востребована для лиц так называемого «третьего возраста». В нашей стране, к сожалению, она мало востребована для данной категории людей, но, возможно, уже через 5—7 лет эта сфера будет востребована у названной социальной группы.

Проведенный нами на основе статистических данных анализ также подтверждает значимость туризма как индикатора качества жизни населения. Так, если в странах зафиксирован высокий уровень участия населения в туризме, то это свидетельствует и о высоком качестве жизни населения (низком уровне бедности, о благополучии населения, о высоком качестве здравоохранения и образования и т. д.) и наоборот.

К тому же если в государствах зафиксирован финансово-экономический или иной кризис, массовые беспорядки, террористические акты и др., число туристов резко сокращается, при этом снижается, соответственно, и качество жизни населения (теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., сентябрьские события Беслана в 2004 г., финансово-экономический кризис в России в 2008 г., европейский долговой кризис 2010 г. и др.).

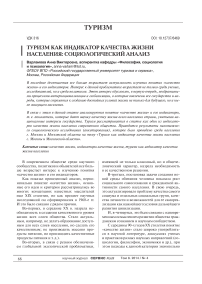

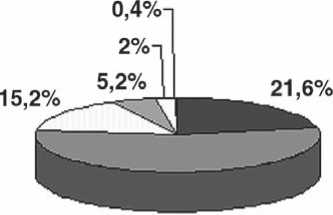

Так, например, в России с начала XXI столетия наблюдается увеличение доли туристов, принимающих участие в международном туризме. Однако после финансово-экономического кризиса 2008 года, оказавшего сильное экономическое влияние на все отрасли экономики, в том числе и на туризм, число туристов сократилось, при этом и качество жизни тоже снизилось, то есть можно обоснованно предполагать, что туризм — это объективный индикатор качества жизни современного общества (рис. 1).

Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО) дает следующее определение туризму. Туризм — путешествие людей, останавливающихся в местах вне обычного проживания на период до одного года с целью проведения досуга, бизнеса или с другими целями, не имеющими следствием получение доходов.

Учитывая специфику проводимого нами социологического анализа, следует дать определение и туризму как социальному институту общества. Так, А.П. Осауленко интерпретирует туризм как специфическое социальное образование, имеющее устойчивые типы и формы

Рис. 1. Выезд российских граждан за границу, в том числе туризм

деятельности, социально-ценностное ядро, внутреннюю структуру и систему взаимодействий своих элементов, многообразие и динамичность социальных функций в обществе, что позволяет ему занимать самостоятельное место в социальной системе, обеспечивая устойчивость целой области социальных связей и отношений [7, с. 28].

Из вышесказанного следует, что одной из основных функций туризма является познавательная, то есть функция, направленная на знакомство с новыми туристскими дестинаци-ями, культурой страны, нации или народов, что способствует снижению конфликтности среди народов и формированию солидарности между государствами. Культура — это фундаментальная основа процесса развития, сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности народа. Сегодня в большинстве развитых странах туризм и культура — это неотъемлемые элементы образа жизни общества.

Туризм как вид отдыха направлен на удовлетворение одной из основных физиологических потребностей индивидов — восстановление его психофизиологического состояния. К тому же удовлетворение данной потребности способствует не только восстановлению физического и психического здоровья человека, но и способствует интеллектуальному и духовному развитию личности. В этом контексте туризм представляется важнейшим фактором физического и нравственного оздоровления населения, особенно это значимо для молодежи — источника воспроизводства и обновления социальной структуры общества, от которой зависит потенциал развития и лидерства среди других стран, а также сохранение традиций, культуры, языка и религии каждой этнической группы [3, с. 83].

Однако для оценки туризма как индикатора качества жизни населения в современном обществе недостаточно только анализа на основе статистических данных, необходим также анализ субъективных оценок населения.

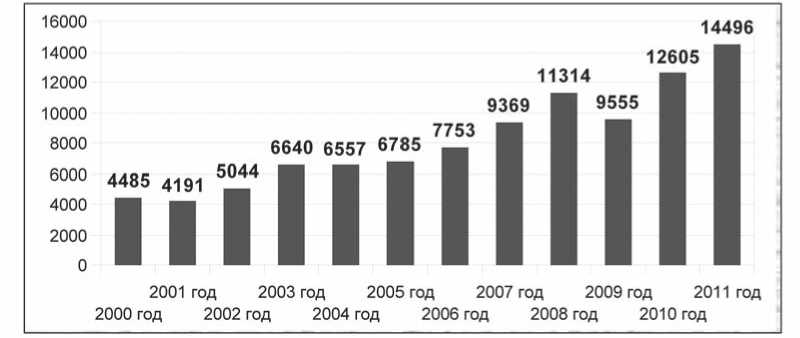

В связи с этим в 2014 г. нами было проведено пилотажное социологическое исследование (анкетный опрос) на тему «Туризм как индикатор качества жизни населения г. Москвы и Московской области». Выборочная совокупность анкетирования составила 250 респондентов, проживающих в Москве и в Московской области (121 студент ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 80 граждан среднего возраста от 40 до 54 лет) и 49 пенсионеров). Среди опрошенных — 105 лиц мужского пола и 145 — женского.

Первоначально в ходе исследования нами был выявлен уровень владения информацией респондентов по проводимой проблематике. Так, в ходе исследования мы попросили респондентов дать интерпретацию понятию «туризм». Ответы, полученные в ходе анкетирования, были сгруппированы в три наиболее значимые группы. Так, большая часть опрошенных, а именно 37,2%, дала трактовку туризму как отдыху, путешествию как в пределах страны, в которой они проживают, так и за рубежом. Вторая группа респондентов ответила, что это не только отдых, но и путешествие (командировка) с деловой или образовательной целью (29,6%). Третья группа дала интерпретацию туризму как путешествию-отдыху исключительно в другую страну (21,2%). При этом незначительная часть респондентов, как мы предполагаем, ознакомилась с определением данного понятия во время исследования, используя интернет-источники (2,8%). 9,2% опрошенных респондентов не ответили на данный вопрос.

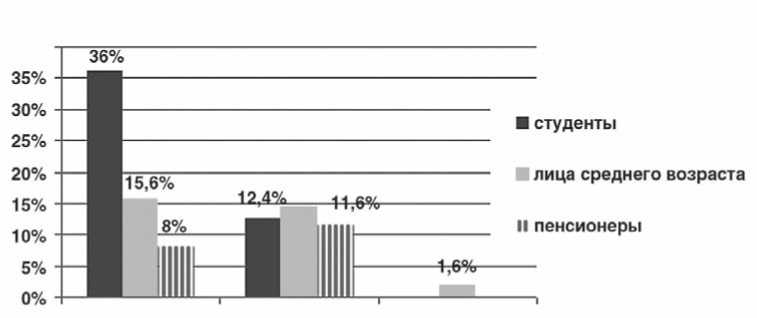

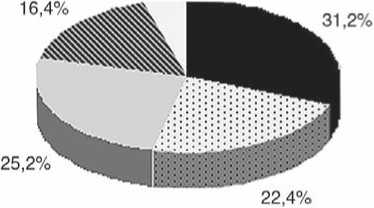

Важно отметить и выявленный в ходе исследования уровень и частоту участия респондентов во внутреннем и международном туризме. Как видно из диаграммы, большинство респондентов принимают участие только во внутреннем туризме (среди них больше всего лиц среднего возраста и пенсионеров, что в целом не противоречит и статистическим данным), однако среди опрошенных выделяется и группа респондентов, активно принимающих участие и в международном туризме. И несомненным лидером здесь является студенческая молодежь (рис. 2, 3, 4). Возможно, это связано с тем, что, обучаясь в вузе, как показывают исследования, проводимые научными коллективами, большинство студентов совмещают учебную деятельность с трудовой, к тому же имеют дополнительную материальную помощь от родителей, благодаря чему значительно увеличиваются их стартовые материальные возможности для участия в разных видах туризма [4].

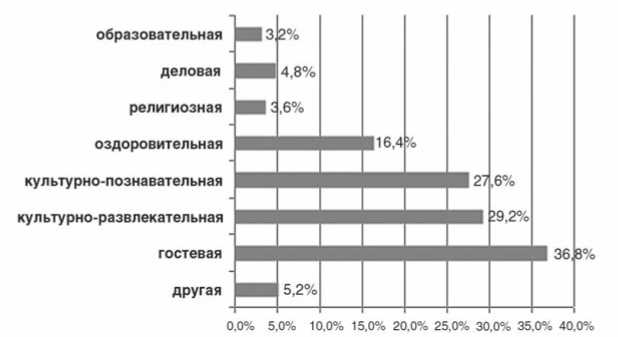

Цели участия в туризме опрошенных респондентов различаются. Так, у большинства респондентов, принимающих участие в международном туризме, основной целью является не только культурно-развлекательный отдых, как они отметили, интерпретируя по-

Рис. 2. Уровень участия респондентов во внутреннем и международном туризме

Рис. 3. Частота участия респондентов в международном туризме

55,6%

-

■ один-два раза в год

-

□ два-три раза в год

О три-четыре раза в год

-

□ другое

-

□ затрудняюсь ответить

-

□ не принимал(а) участие

Рис. 4. Участие респондентов во внутреннем туризме нятие туризм в начале анкетного опроса, а туризм с деловой или образовательный целью. Что касается внутреннего туризма, то здесь основной, главенствующей целью выступает гостевая, а не деловые и образовательные цели, лидирующие в международном туризме, которые здесь занимают последние позиции, что в свою очередь отражает и менталитет населения нашей страны (рис. 5).

Среди причин, которые сдерживают участие респондентов в туризме, — трудное материальное положение (44,8% опрошенных), отсутствие свободного времени (29,2%), высокие цены (21,2%). Вариант ответа «другое» отметили 4,8% респондентов.

Опрашиваемых респондентов попросили оценить и качество жизни по сравнению с началом XX столетия. По мнению большинства респондентов, они склоны отмечать некоторые улучшения, однако исследование проводилось среди населения, проживающего в г. Москве и Московской области, где, по статистическим данным, качество жизни значительно выше, чем по стране в целом и что в дальнейшем будет учтено при проведении анкетного опроса, а не пилотажного (рис. 6).

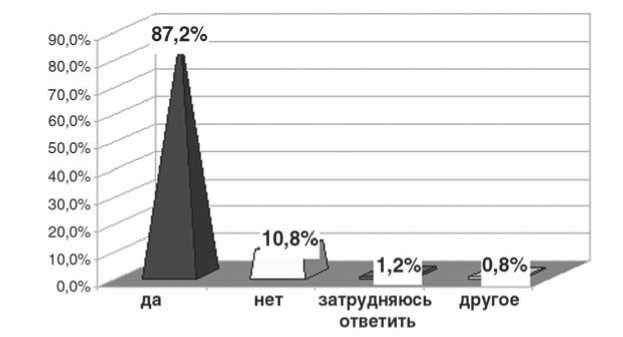

Что касается туризма как индикатора качества жизни населения, то большинство опрошенных респондентов, а именно 87,2%, согласились и поддерживают данную пози-

Рис. 5. Основные цели участия респондентов во внутреннем туризме

4,8%

-

■ скорее да

-

< да

скорее нет s нет затрудняюсь ответить

Рис.6. Оценка респондентов качества жизни по сравнению с началом XXстолетия

Рис. 7. Оценка респондентов «туризма как индикатора качества жизни населения»

цию (рис. 7). Среди респондентов, которые выразили отрицательную позицию, большая часть — пенсионеры, возможно, это связано с тем, что данная категория в современном обществе наиболее социально уязвима (трудное материальное положение, низкое качество здравоохранения и т. д.), в связи с этим данная категория населения не выделяет туризм как индикатор качества жизни населения.

Таким образом, обращение к проблеме качества жизни населения выявило особую «озабоченность» среди научного сообщества и на селения страны. В связи с этим в разработке проблем качества жизни в современном обществе большое внимание уделяется выявлению основных показателей и индикаторов качества жизни в контексте различных теорий, концепций и школ. Особое место среди структуры индикаторов качества жизни занимает туризм. При этом туризм как индикатор качества жизни населения включает в себя широкий спектр проблем, которые тесно взаимосвязаны между собой и нуждаются в дальнейшем изучении и решении.

Список литературы Туризм как индикатор качества жизни населения: социологический анализ

- Ананьева Т.Н. Основные направления подготовки кадров для сферы туризма//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2012. № 3 (22). С. 41-45.

- Беляева Л.А. Уровень и качество жизни: проблемы измерения и интерпретации//Социологические исследования. 2009. № 1.

- Варламова А.В. Адаптация студентов к современным условиям рынка труда//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2012. № 4 (23). С. 83-87.

- Варламова А.В. Работа и учеба: консенсус или противостояние? Исследование вторичной занятости студентов.//Тезисы XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013».

- Кружалин В.И. Кадровое обеспечение индустрии туризма для этнокультурного развития народов России//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2012. № 3 (22). С. 49-51.

- Осауленко А.П. Туризм как социальный институт: Автореф.. д-ра социол. наук. М., 2003. 50 с.

- Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения (социальное дно)//Социологические исследования. 2004. № 4.

- Ядов В.А. Социальный ресурс индивидов и групп как стратификационный критерий//Социологические исследования в социальной работе: Материалы методического семинара-практикума. Н. Новгород, ННГУ, 16-17 марта 2001 г. Н. Новгород: НИСОЦ. С. 8-14.

- URL: http://www.superjob.ru/(дата обращения: 20.05.2014).

- URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 20.05.2014).