Учебно-познавательная компетенция младшего школьника как предмет лингводидактического исследования

Автор: Жарова Алла Михайловна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Теория и методика обучения гуманитарным дисциплинам

Статья в выпуске: 15, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются предпосылки определения статуса учебно-познавательной компетенции - одной из целей обучения иностранным языкам в начальной школе. Обосновываются особенности психологических, психолого-педагогических и методических факторов, обусловливающих готовность младших школьников к эффективной учебной деятельности в процессе овладения иностранным языком.

Учебно-познавательная компетенция, младший школьник, иноязычная коммуникативная компетенция, психологические, педагогические, методические предпосылки

Короткий адрес: https://sciup.org/148180080

IDR: 148180080 | УДК: 372.4

Текст научной статьи Учебно-познавательная компетенция младшего школьника как предмет лингводидактического исследования

В последние десятилетия в лингводидактической науке возрос интерес к проблемам обучения младших школьников неродным языкам. Он вызван необходимостью улучшения качества подготовки подрастающего поколения к общению в поликультурном и многоязычном мире, являющейся доминантой языковой образовательной политики как в России, так и за рубежом.

Многочисленны научные концепции и практически ориентированные стратегии повышения эффективности иноязычной подготовки учащихся младшего школьного возраста. Главной из них по праву считается совершенствование учебно-познавательной деятельности учеников младшей школы при овладении иностранным языком. При сопоставительном изучении подходов к решению данной проблемы обнаруживаются определенные закономерности, демонстрирующие явное усиление исследовательской активности и наличие разнообразия точек зрения на сущность и споВсобы рцешелеянхия данпнроейдсптраовбллеенмиыя . данных закономерностей нами проанализировано 42 работы, что позволило получить интересные резСуль1т9а7т0ып. о 1985 г., во времена расцвета системно-структурного подхода и теории учебной 120

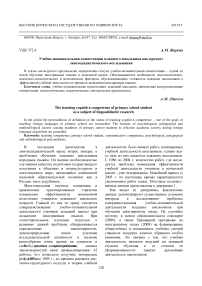

деятельности, было немало работ, посвященных учебной деятельности школьников, однако всего пять из них касаются младших школьников. С 1986 по 2004 г. количество работ, где исследуется проблема повышения эффективности учебной деятельности учеников в начальной школе – уже четырнадцать. Новейший период (с 2005 г. по настоящее время) характеризуется увеличением работ вдвое. Итоговые количественные данные представлены в диаграмме 1.

Как видно из диаграммы, фактические данные демонстрируют существенное усиление интереса к исследованию проблемы совершенствования учебно-познавательной деятельности младших школьников при обучении иностранному языку. Не случайно поэтому в новом образовательном стандарте (2009), а также Примерной программе по иностранному языку (2009) на формирование общеучебных и специальных учебных умений учащихся младших классов обращено особое внимание. Это связано с тем, что учебная деятельность является ведущей на младшей ступени обучения и от степени ее сформированности зависит дальнейшая деятельность школьников.

Диаграмма 1

Количество исследований по проблеме повышения качества учебно-познавательной деятельности младших школьников

В младшем школьном возрасте больше возможностей для формирования учебной деятельности, которая обусловливает успешность в овладении иностранным языком. Роль ее столь велика, что можно говорить о включении учебно-познавательной компетенции (УПК) в состав иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК).

Статус УПК в системе компонентов ИКК не является, к сожалению, окончательно исследованным. Даже в нормативных документах он не обозначен определенно. В данной статье мы стремимся доказать полноценность данной компетенции наряду с другими составляющими ИКК.

Прежде всего следует остановиться на рассмотрении психологических, психологопедагогических и методических предпосылок включения УПК в состав ИКК как макроявления.

Психологические факторы связаны с учетом возрастных особенностей младших школьников. Проблеме выделения таких факторов посвятили свои исследования многие известные ученые (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, П.П. Блонский, В.И. Слободчиков, С.Л. Рубинштейн и др.). Как следует из анализа их работ, с первых дней обучения в школе возникает главное противоречие учебного процесса – между постоянно растущими требованиями, которые предъявляются к личности ребенка, его вниманию, памяти, мышлению, речи, и наличным уровнем развития. Именно это противоречие, по мнению Д.Б. Эльконина, является движущей силой развития младшего школьника [14, c. 10]. Оно обусловливает характер ведущей деятельности младшего школьника – учебной деятельности, определяющей развитие всех психических функций младшего школьника: памяти, внимания, мышления, восприятия и во- ображения. Как пишет Л.С. Выготский, от способности учиться зависит успешность дальнейшей деятельности учеников [1, c. 314].

В результате анализа исследований ученых мы установили, что основные психологические новообразования, особенности внимания, мотивационной сферы, мышления, воображения, памяти и волевого развития младших школьников способны обеспечить эффективность их учебной деятельности. Для этого возраста характерна взаимная направленность влияния психических свойств и способности учиться. Это означает, что не только психические особенности обеспечивают качество учебной деятельности, но и она, в свою очередь, способна влиять на развитие психики ребенка. Об этом, в частности, пишет Т.Е. Демидова: «Сформированные учебные умения влияют на дальнейшее развитие психических познавательных процессов. Чем выше уровень их развития, тем качественнее будет становиться, развиваясь в нормальных условиях, учебная деятельность школьников» [5, с. 63]. Данные факты подтверждаются в коллективном исследовании, посвященном проектированию универсальных учебных действий младших школьников. Авторами доказано, что универсальные учебные действия положительно влияют на психологические процессы и обучение младших школьников. «Под «универсальными учебными действиями» понимается умение учиться, т.е. способность субъектa к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актОивбнообгщоив преизсувлоьетнаитяы инсосвлоегдоовасноицйи, алмьонжонго софпыортма»ул[8и,рcо.в2а7т]ь. основные психологические предпосылки, обеспечивающие эффективность формирования у младших школьников способности к учебной деятельности. С психологической точки зрения готовность младших школьников к эффективной учебной деятельности определяется развитостью психических свойств личности младшего школьника. В свою очередь сформированные учебные умения непосредственно влияют на развитие психических свойств личности младшего школьника. Таким образом, выявленные психологические факторы свидетельствуют о том, что в начальной школе дети способны к овладению эффективной учеЭбкнсотйрдапеяотлеилрьуняосэттьию . выводы в сферу иноязычного образования младших школьников, мы можем констатировать, что дети от природы обладают психической и физиологической го- товностью к осуществлению учебной деятельности, не только универсальной по своей природе, но и специфической, свойственной ситуации овладения иностранным языком. Одновременно с этим можно надеяться, что формирование у них особой учебно-познавательной деятельности должно способствовать развитию психических характеристик – новообразований, обеспечивающих полноценность их саморазвития и самосовершенствования в присвоении социального опыта (в процессе инкультурации и аккультурации).

Помимо собственно психологических факторов на успешность учебно-познавательной деятельности детей младшего школьного возраста влияют факторы психолого педагогического свойства.

С момента поступления в школу ребенок становится субъектом учебной деятельности, у него формируются основные элементы учебной деятельности: учебная мотивация, необходимые учебные умения и навыки, самоконтроль и самооценивание. Младший школьник овладевает разными формами учебного сотрудничества [12, c.54].

Первоначально школьники не умеют самостоятельно ставить учебные задачи и выполнять действия по их решению. Сначала им помогает учитель, постепенно соответствующие умения приобретают сами ученики. В связи с этим процесс формирования учебной деятельности, по мнению В.В. Давыдова, А.К. Марковой [4, c. 20], понимается как управление процессом становления учебной деятельности школьника. Полноценное управление процессом предполагает отработку у них каждого компонента учебной деятельности, их взаимосвязи, постепенную передачу отдельных компонентов этой деятельности самому ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя. Выполняя компоненты учебной деятельности, младшие школьники учатся проводить целостный акт этой деяМтенлоьгноочситсил. енные исследования, посвященные учебной деятельности младших школьников, свидетельствуют о положительных результатах овладения ее компонентами. Большое значение имеет то, как будет организовано это обучение.

К началу обучения в начальной школе у дошкольника сформированы основные навыки общения со сверстниками, происходит развитие чувств и волевой регуляции поведения [13, c. 120]. Среди компонентов готовности к школе можно выделить способность к сотрудничеству с ровесниками, сформированность отношения ко взрослому как к учителю [11, c. 354].

Приведенные факты свидетельствуют о том, что младшие школьники уже способны и готовы к коллективной деятельности, к учебному взаимодействию с другими детьми и учителем. Умение работать в группе определяет успешность обучения младших школьников умению учиться.

Кроме того, следует заметить, что учебная деятельность общественна по содержанию (в ней происходит усвоение всех богатств культуры и науки, накопленных человечеством), смыслу (она является общественно значимой и общественно оцениваемой), форме существования (она реализуется в соответствии с общественно выработанными нормами). Но вместе с тем она индивидуальна по результату, т.е. усваиваются в процессе учебной деятельности знания, умения, навыки, способы действий каждым учеником в отдельности [11, c. 303]. Как пишет В.А. Рожина, «каждый ребенок по-своему познает окружающий мир, т.е. по-своему воспринимает, перерабатывает и оперирует поступающей к нему информацией» [10, c. 79]. В соответствии с личностно-деятельностным подходом в процессе формирования учебной деятельности младшего школьника главными являются он сам, его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, индивидуальные особенности, т.е. ученик как личИнноыстмьи[3,сcл.о4в1а5м]и. , в процессе обучения у младших школьников начинает проявляться индивидуальность, которая выражается в стиле их деятельности. Индивидуальный стиль обусловливает наилучшее выполнение работы младшими школьниками и является средством оптимального приспособления к ее требованиям [9, c. 76]. В процессе обучения ученикам следует выбирать те приемы, способы и стратегии деятельности, которые помогут им наиболее эффективно осуществлять деяОтеблоьбнщоситвь . полученные данные, можно вывести психолого-педагогические предпосылки формирования учебной деятельности младших школьников. К ним относится способность к выполнению компонентов учебной деятельности, межличностному взаимодействию, стремление ребенка к проявлению индивидуального стиля деяОтецлеьнниовсатяи .г отовность младших школьников к продуктивной учебно-познавательной деятель- ности в ходе овладения иностранным языком, нельзя не остановиться на лингводидактических факторах, обусловленных спецификой предмета обучения. Данный вектор рассуждений предполагает осмысление вопроса о взаимосвязи языка и мышления ребенка младшего школьного возраста и о его коммуникативных способностях. В случае полноценного развития последних можно вести речь о предрасположенности детей к овладению новой лингвокуль-турой.

Как указывают исследователи, мышление и речь младшего школьника тесно связаны, при этом речь носит эгоцентрический характер и опосредует деятельность учащегося [2, c.16]. Ученики 1, 2 классов часто проговаривают все то, что они делают. Например, возятся с игрушками, вслух комментируя действия с ними. В 3, 4 классах речевые действия учеников постепенно переходят во внутренний план. Во взаимообусловленных отношениях оказывается, с одной стороны, коммуникативное развитие младшего школьника, с другой – формирование таких психических новообразований, как произвольность психических функций (памяти, внимания), становление внутреннего плана действий и рефлексии.

По свидетельству ученых, устные высказывания учащихся начальной школы с возрастом становятся все более полными, связными и содержательными, увеличивается количество предложений в порождаемом тексте, что позволяет им активно участвовать в учебном процессе с одноклассниками и учителем. Языковые средства начинают становиться предметом осознания, речевые действия постепенно приобретают рефлексивный характер, ученики начинают осознанно рассуждать и управлять своими мыслительными операциями, что способствует эффективному выполнению учебной деятельности [7, c. 130].

Очевидно, что уровень коммуникативного развития младших школьников позволяет им активно принимать участие в межличностном общении со сверстниками и учителем, а также в продуктивной учебной деятельности. Важно, как будет организовано обучение и насколько полно будут использоваться коммуникативные возможности младших школьников при обучении.

Таким образом, успешность учебнопознавательной деятельности младших школьников при овладении иностранным языком обусловлена такими лингводидактическими предпосылками, как взаимозависимость развития речи и мышления, сформированность личностных качеств младшего школьника, способствующих эффективной учебной деятельности, достаточный уровень коммуникативного развития младших школьников.Все выявленные предпосылки сведены в общую таблицу.

|

Психологические |

• развитость психических свойств личности младшего |

|

предпосылки |

школьника |

|

Психолого-педагогические предпосылки |

деятельности

стиля деятельности |

|

Лингводидактические предпосылки |

|

Нужно отметить, что все предпосылки оказываются в тесном взаимодействии и взаимозависимости. В целом они доказывают, что дети демонстрируют высокую психологическую зрелость, достаточную для формирования учебно-познавательной комВпертеезнуцлиьит.ате нашего анализа мы пришли к выводу о том, что существует целый ряд психо- логических, психолого-педагогических и методических предпосылок, которые свидетельствуют о способности младших школьников к полноценной, эффективной учебной деятельности.