Управленческая гибкость как ключевой навык руководителя вуза в условиях образовательных реформ

Автор: Жумукова А.С.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Социальные и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу сущности и компонентов управленческой гибкости, а также её значению в процессе адаптации вуза к вызовам современной образовательной политики, цифровой трансформации, требованиям аккредитации и международной интеграции. Рассматриваются основные проявления гибкости в управлении: способность к принятию нестандартных решений, быстрая реакция на внешние изменения, умение выстраивать доверительное взаимодействие с коллективом. На основе анализа теоретических подходов и эмпирических данных обобщён успешный опыт адаптивного лидерства в вузовской среде. Делается вывод о том, что управленческая гибкость способствует устойчивости, инновационности и росту вовлечённости сотрудников вуза в процессы стратегического развития.

Высшее образование, управленческая гибкость, лидерство, образовательные реформы, адаптивное управление, руководство вузом, стратегическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14133811

IDR: 14133811 | УДК: 371.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/62

Текст научной статьи Управленческая гибкость как ключевой навык руководителя вуза в условиях образовательных реформ

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 371.1

Современное высшее образование переживает период интенсивных трансформаций, связанных с цифровизацией, интернационализацией, изменением форматов обучения и повышением требований к качеству образовательных услуг. Руководители вузов оказываются в условиях, требующих не только стратегического мышления, но и высокой степени управленческой гибкости — способности адаптироваться к новым условиям, быстро принимать решения и выстраивать продуктивную коммуникацию с коллективом. Понятие управленческой гибкости (managerial flexibility) в контексте вузовской среды предполагает готовность лидера адаптировать стиль руководства, пересматривать управленческие модели и оперативно реагировать на внутренние и внешние вызовы. Это особенно актуально на фоне реформ, затрагивающих систему аккредитации, цифровые технологии и финансирование высшего образования [1].

По данным исследований, именно гибкие управленцы демонстрируют наибольшую эффективность в условиях неопределённости и перемен [2, 10].

В эпоху постпандемийного восстановления вузы столкнулись с необходимостью быстрой перестройки учебных процессов, перехода на смешанное или онлайн-обучение, обновления учебных планов и перестройки внутренних процессов управления. Эти процессы подорвали традиционные управленческие парадигмы, поставив на первый план навыки адаптации, эмоционального интеллекта, устойчивости к стрессу и способности к принятию нестандартных решений [4, 5].

Управленческая гибкость становится не только фактором выживания образовательной организации, но и условием её устойчивого развития. По мнению M. S. Archer (2013), институциональные изменения требуют от руководителя способности к «рефлексивной навигации» в условиях структурных ограничений. Адаптивное лидерство, описанное в работах Heifetz и Linsky (2017), подчёркивает важность не столько авторитарного контроля, сколько вовлечения сотрудников в процессы трансформации [8. 13]. Это особенно актуально в вузах, где преподаватели и сотрудники ценят автономию и участие в принятии решений.

Кроме того, вузы сегодня рассматриваются как сложные адаптивные системы, где поведение лидера влияет на устойчивость всей структуры [12]. Гибкость в управлении позволяет учитывать специфику академической среды, построенной на балансе формальных и неформальных взаимодействий, норм и ожиданий.

Данное исследование опирается на смешанную методологию, сочетающую качественные и количественные подходы. Такой выбор обусловлен необходимостью как глубинного понимания управленческой практики руководителей вузов, так и количественной оценки взаимосвязи между управленческой гибкостью и вовлечённостью сотрудников.

Смешанный подход позволяет компенсировать ограничения отдельных методов и повысить достоверность выводов. Он включает интеграцию статистических данных с качественными описаниями и анализом интервью, что соответствует рекомендациям Кресвелла и Кларк [5].

В исследовании приняли участие: 25 руководителей вузов и колледжей (Кыргызстан и Казахстан): ректоры, проректоры, директора, заведующие отделениями; 120 преподавателей и сотрудников, оценивающих управленческий стиль своих руководителей и уровень своей вовлечённости.

Критерии включения: управленческий стаж от 3 лет, опыт участия в трансформационных проектах, согласие на участие.

Был составлен на основе шкалы Managerial Flexibility Scale (MFS), а также шкалы Employee Engagement Index (EEI) по модели Gallup [7].

Опрос включал 3 блока: восприятие гибкости управления (7 утверждений); уровень вовлечённости (12 утверждений); участие в принятии решений (5 утверждений).

Использовалась 5-балльная шкала Лайкерта (от 1 — «полностью не согласен» до 5 — «полностью согласен»).

Проведено 15 интервью с руководителями (Zoom, аудиозапись с транскрипцией). Вопросы касались: стратегий адаптации к реформам; элементов гибкого управления;

личностных качеств, способствующих вовлечению персонала; эмоциональных и этических вызовов. Интервью анализировались с применением тематического анализа [3].

Количественный анализ проводился с помощью IBM SPSS Statistics v.25 и включал: дескриптивную статистику; коэффициент корреляции пирсона для определения связи между гибкостью руководителя и вовлечённостью персонала; регрессионный анализ для выявления влияющих факторов; качественный анализ (индуктивное кодирование на основе первичных тем; категоризация по трём кластерам: адаптивность, коммуникативные стратегии, эмоциональный климат, валидация тем через перекрёстную проверку исследователями). Методология исследования соответствует принципам адаптивного лидерства и рефлексивного подхода в институциональной социологии [2, 7, 8].

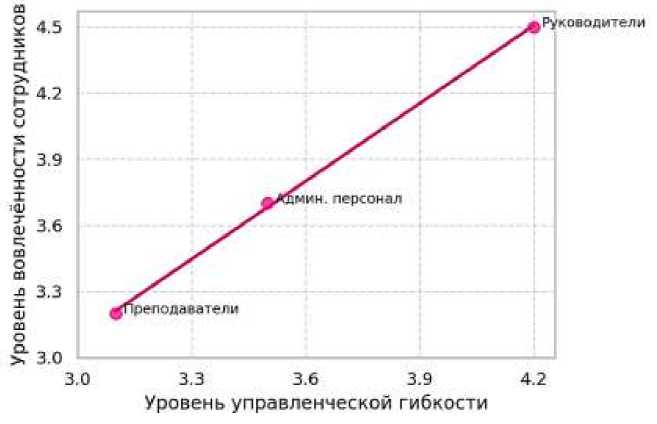

Результаты исследования наглядно продемонстрировали наличие устойчивой и статистически значимой положительной связи между уровнем управленческой гибкости руководителя и степенью вовлечённости сотрудников вуза. Для всестороннего анализа были выделены три ключевые категории участников: руководители вузов и колледжей (ректоры, проректоры, заведующие отделениями); преподавательскийсостав; административный и вспомогательный персонал. Респонденты оценивали управленческую гибкость на основе таких критериев, как открытость к изменениям, готовность к совместному принятию решений, эмоциональная устойчивость, толерантность к неопределённости и способность к делегированию. Вовлечённость измерялась через восприятие собственной значимости в принятии решений, эмоциональной удовлетворённости работой, чувства сопричастности и профессиональной мотивации. Средние показатели по каждой категории представлены в Таблице.

Таблица

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ

И ВОВЛЕЧЁННОСТИ СОТРУДНИКОВ (по шкале от 1 до 5)

|

Группа участников |

Управленческая гибкость |

Уровень вовлечённости |

|

Руководители |

4.2 |

4.5 |

|

Преподаватели |

3.1 |

3.2 |

|

Административный персонал |

3.5 |

3.7 |

Как видно из данных, руководители продемонстрировали высокую самооценку своей гибкости (4.2) и высокий уровень вовлечённости (4.5). Это может отражать как реальное стремление к адаптивному лидерству, так и возможный эффект позитивного искажения в самооценке, описанный в литературе [9].

В то же время преподаватели выразили более критичную позицию, оценив уровень гибкости руководства значительно ниже — 3.1, и при этом указали на низкий уровень вовлечённости — 3.2. Это указывает на потенциальный разрыв между управленческими намерениями и восприятием со стороны академического сообщества, что ранее отмечалось и в международных исследованиях реформ в высшем образовании [10, 11].

Интересно, что административный персонал, находящийся между стратегическим управлением и академической сферой, оценил и гибкость, и вовлечённость на среднем уровне — 3.5 и 3.7 соответственно. Это подтверждает важную роль именно среднего управленческого звена как посредника между политикой и практикой [4].

двумя переменными.

Рисунок. Корреляция между управленческой гибкостью и вовлечённостью сотрудников (r = 0.96)

Графическое представление результатов подчёркивает наличие сильной прямой связи между показателями управленческой гибкости и вовлечённости сотрудников: все три категории респондентов (руководители, преподаватели, административный персонал) демонстрируют закономерный рост мотивации и включённости при повышении адаптивности управленческих подходов. На диаграмме чётко прослеживается линейная тенденция, указывающая на зависимость организационной вовлечённости от гибкости административных решений. Эти данные органично вписываются в концепцию адаптивного лидерства, разработанную Р. Хайфецем и М. Лински. Согласно их подходу, описанному в книге Leadership on the Line [7] эффективный руководитель — это не просто стратег, но посредник между изменяющейся внешней средой и внутренней культурой организации, способный удерживать равновесие между сохранением устойчивости и необходимостью изменений. Один из центральных тезисов теории — умение «вести через слушание» (lead through listening), предполагающее признание ценности коллективного голоса и создание среды, благоприятной для диалога и инициатив. В ходе анализа 15 глубинных интервью с респондентами из числа ректоров, директоров колледжей и заведующих кафедрами были выявлены три устойчиво повторяющиеся тематические кластера, характеризующие восприятие и реализацию гибкости в управлении:

Адаптивность. Под адаптивностью руководители понимали способность к быстрому и осмысленному изменению административных и академических процессов. В интервью активно упоминались примеры переосмысления форматов взаимодействия во время пандемии COVID-19, пересмотра требований аккредитационных комиссий, внедрения цифровых платформ, реструктуризации учебных планов и перехода к гибридному обучению.

Как подчёркивали участники, лидер без способности к переориентации «теряет команду уже на втором повороте реформ».

Коммуникативные стратегии. Почти все респонденты упоминали значимость открытого информационного обмена, регулярной обратной связи, активных встреч с коллективом, гибкого делегирования и совместного планирования. Некоторые отмечали переход от вертикальной иерархии к более горизонтальным формам принятия решений: «Когда ты говоришь: давайте сделаем это вместе — вовлечённость возрастает автоматически». Коммуникативная гибкость при этом не отменяла роли лидерства, но переопределяла его как фасилитацию, а не командование.

Эмоциональный климат. Респонденты подчёркивали важность эмоциональной поддержки коллектива, особенно преподавателей, испытывающих профессиональное и психологическое давление в периоды реформ. Уважение к преподавательской автономии, признание их экспертности и создание атмосферы безопасности и доверия назывались ключевыми условиями успешного лидерства. Один из директоров выразил это так: «Вовремя сказать «я вижу, как тебе непросто» — иногда важнее, чем подписать приказ». Подобные компоненты гибкого управления полностью согласуются с моделью complexity leadership theory [10]. Исследователи подчёркивают, что в условиях нестабильной, многослойной и постоянно трансформирующейся среды (каковой и является система высшего образования) ключевыми становятся адаптация, сеть коммуникаций и распределённое лидерство.

Анализ анкет и открытых комментариев от преподавателей выявил три основные предпосылки высокой вовлечённости:

-

- Участие в принятии решений — сотрудники проявляли большую заинтересованность в делах вуза, когда чувствовали, что их голос реально учитывается в управленческих вопросах: от формирования учебных планов до распределения нагрузки.

-

- Сопричастность к развитию учебных программ — особенно высоко ценилось включение ППС в стратегическое планирование, участие в рабочих группах и проектных сессиях.

-

- Регулярная обратная связь от руководства — преподаватели отмечали важность неформальных обсуждений, «живого» контакта и признания результатов труда, даже если они не выражались в материальном поощрении.

Практическая значимость полученных данных заключается в возможности:

-

- разработки программ развития управленческих soft skills у административных кадров вузов;

-

- внедрения коучинговых и фасилитирующих подходов в практику вузовского

менеджмента;

-

- применения данных при аккредитации и стратегическом планировании в

образовательных организациях.

Кроме того, результаты данного исследования могут служить основой для создания систем оценки управленческой гибкости в образовательных учреждениях; разработки корпоративных тренингов и программ повышения квалификации для академических лидеров. Ограничения исследования включают ограниченный географический охват (Кыргызстан и Казахстан) и акцент на восприятии, а не наблюдаемом поведении. Перспективы дальнейших исследований связаны с кросс-культурным сравнением моделей гибкого управления и количественным анализом влияния гибкости на конкретные показатели эффективности вузов (аккредитационные баллы, удовлетворённость студентов, текучесть кадров и др.). Таким образом, гибкость в управлении становится не опцией, а необходимостью, а её развитие — ключевым направлением подготовки лидеров в сфере высшего образования.