Управление качеством рабочей силы в рамках концепции непрерывного образования

Автор: Лясковская Елена Александровна

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 4 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Построение инновационной экономики - это единственная альтернатива для сохранения национальной безопасности Российской Федерации на этапе перехода мировой экономической системы от пятого к шестому технологическому укладу. В условиях постиндустриального, информационного общества конкурентоспособность национальной экономики определяется состоянием сфер высоких технологий, прогрессивность которых, в свою очередь, зависит от понятия «качество рабочей силы» и ее характеристик. Среди факторов, влияющих на показатели качества рабочей силы, безусловна значимость системы непрерывного образования. Обеспечение устойчивой профессиональной и межпрофессиональной конкурентоспособности личности предполагает построение непрерывной образовательной траектории для адаптации к постоянно изменяющимся квалификационным требованиям и социуму. Качество рабочей силы определяется сегодня адаптационными способностями личности, ее мобильностью и коммуникативностью, умением обрабатывать большой объем информации, получать и создавать знания. В статье рассматриваются проблемы качества рабочей силы в контексте систем профессионального и непрерывного образования. Выявлены особенности информационного общества и их влияние на требования, предъявляемые к квалификации «информационных» работников. Рассмотрены особенности понятия «качество рабочей силы» как взаимодействия двух основных факторов: образовательного потенциала общества и интеллектуального потенциала общества. Систематизированы основные дестабилизирующие факторы системы российского образования, элементы концепции непрерывного образования. Проведен статистический анализ участия населения России в непрерывном образовании и уточнены причины существующих нисходящих трендов.

Качество рабочей силы, непрерывное образование, человеческий капитал, инновации, конкурентоспособность работников

Короткий адрес: https://sciup.org/147156452

IDR: 147156452 | УДК: 331.553 | DOI: 10.14529/em170412

Текст научной статьи Управление качеством рабочей силы в рамках концепции непрерывного образования

Понятие «качество рабочей силы» в экономической науке не имеет однозначного определения. В общем виде «качество рабочей силы» рассматривают как совокупность характеристик человека, проявляющихся в процессе труда и включающих его квалификацию и личностные характеристики как работника в рамках конкретного экономического процесса. Качество рабочей силы включает интеллектуальные, физиологические и социальнопсихологические особенности сотрудника, его адаптивность и инновационность. Отличительной особенностью является то, что слагаемые понятия «качества рабочей силы» в виде знаний, умений и навыков обладают кумулятивным свойством и могут накапливаться, «качество рабочей силы» выступает основным определителем экономического развития, а управление качеством рабочей силы, включающее инвестиционные механизмы, характеризуются мультипликационными эффектами [1, 7, 10, 12, 18, 19].

Закономерно, что тенденции глобализации и интернационализации оказывают влияние не только на товарные, финансовые, технологические и ресурсные рынки, но и на системы управления качеством рабочей силы, человеческим капиталом и образованием. В эпоху «гуманизации» управления изменяются и ведущие ценности менеджмента. Заинтересованность в глобальных рынках сбыта и сырья, переход от конкуренции к кооперации, ориентация в большей степени на потребителей, а не на прибыль, смещение вектора значимости с финансового на интеллектуальный капитал, отношение к информации как к главному ресурсу – все это кардинально меняет цели, стили и методы управления.

Перефразировав знаменитую фразу Декарта «мыслю, следовательно, существую», мы можем с полной уверенностью говорить сегодня «учусь, следовательно, существую ». Непрерывное образование сегодня – это не просто концепция или феномен, а норма жизни и определитель успеха как отдельной личности, так фирмы и страны.

Современный этап развития общества часто называют экономикой и обществом, которые учатся (learning economy, learning society, learning organizations) [6]. Причина этого – не только рост темпа изменения окружающей технико-технологической, социокультурной, политической, экономической и информационной среды, но и изме- нения самой роли знаний и информации. Инновационная экономика – это экономика информационная, в которой основным фактором производства являются знания, информация и их носители. Это приводит к изменениям и в концептуальных экономических моделях. Так, преобразованная функция Кобба-Дугласа [14, 15] трансформируется с учетом фактора информации следующим образом:

Q t = a o ⋅ Ka t1 ⋅ La t2 ⋅ Ia t3 , (1) где Qt – объем продукции предприятия в стоимостном выражении в t-м году; K t – среднегодовая стоимость производственных фондов предприятия в t-м году; L t – среднегодовая численность производственного персонала предприятия в t-м году; I t – среднегодовой объем «потребленной» информации; a o - a 3 – экспериментально определяемые константы, характеризующие значимость каждого фактора.

Вследствие этого возникает вопрос: как управлять величиной I t – потребленной, усвоенной информации? От каких факторов она зависит? Каким образом разработать оптимальные управленческие механизмы? Прежде всего, величина потребленной и усвоенной информации зависит от качества рабочей силы, которое является результатом взаимодействия двух основных факторов: образовательного потенциала общества и интеллектуального потенциала общества.

Определив качество рабочей силы как основу перехода на инновационную модель экономики, рассмотрим ряд ее особенностей. Прежде всего, формирование «интеллектуальных ресурсов» зависит от целого комплекса отраслей народного хозяйства (экономика образования, экономика науки и др.), которые лишь недавно заняли самостоятельное место среди других отраслей реального сектора российской экономики [7, 12, 17].

Затраты, связанные с формированием знаний, являются по своей сути инвестиционными, а, следовательно, отдача от них носит отложенный характер, окупаются они в течении длительного периода. Рассмотрение образовательного потенциала общества и «знаниевых» инвестиций с точки зрения краткосрочных финансовых интересов в рамках двухлетних интервалов, когда долгосрочные результаты и мультипликационные эффекты не принимаются во внимание, приводит как к потере ведущих мировых позиций России в вузовском образовании, так и к снижению интеллектуального потенциала страны. Впоследствии это может обернуться нехваткой требуемых специалистов. Кроме того, для стоимостной оценки интеллектуального потенциала на макроуровне отсутствует система соответствующих показателей, необходимых для разработки российских федеральных и региональных образовательных программ [7, 12, 17]. Кроме того, нельзя отрицать и ошибку «первоначального институционального выбора» [4]

(гипотеза Пола Дэвида): для российского института образования переход на рыночные механизмы и инструменты регулирования был ошибочным.

Подчеркнем, что интеллектуальное обеспечение экономики находится за «рамками схем рыночного обмена», формирование и развитие человеческого потенциала, «образовательного и культурного потенциала» – это привилегия государств. К сожалению, реалии трансформации российской системы образования свидетельствуют об их негативном влиянии на показатели качества трудовых ресурсов [4, 5, 7, 9, 13]. Среди основных дестабилизирующих факторов развития российского образования можно выделить следующие.

– кризис системы среднего профессионального образования и снижение уровня подготовки выпускников школ вузов;

– «обесценение» высшего образования, связанное с доступностью и снижением его уровня. Современную Россию поразил «синдром всеобщего высшего образования» и за прошедшие годы она лидирует по числу студентов на душу населения, разрушена система «рационирования абитуриентов и студентов»;

– российское образование является по большей части оторванным от реальных потребностей национальной экономики. Cтруктурный кризис российский экономики выражается в отрыве содержательного наполнения образовательных программ от требований практики;

– недостаточное финансирование систем российского образования и науки. Сегодня инвестиции в интеллектуальный потенциал в России явно недостаточны и в абсолютных, и в относительных величинах. И если по данным Министерства образования и науки Российской Федерации расходы на каждого студента увеличиваются каждый год, сопоставление расходов по вузам и регионам показывает огромный разрыв. Для соответствия российского образования требованиям, предъявляемым постиндустриальным инновационным обществам, доля расходов в ВВП на эти цели должна быть существенно выше существующих. И это имеет серьезное статистическое обоснование. В знание мировой капитал вкладывает колоссальные ресурсы, получая и соответствующий доход. Если взять мировые расходы на НИОКР за 100 %, то доля США составляет сейчас 31 %, Китая – 15,6 %, Японии – 12,8 %, Германии – 5,8 %, Франции – 3,9 %, Великобритании – 3,6 %, России – 1,6 %. Россия по расходам на НИОКР уступает Японии в 8 раз, Китаю в 10 раз, США в 20 раз [6, 16];

– ситуация недооценки квалифицированного труда на российском рынке труда. Это выражается в низких оплатах труда квалифицированных работников, и в случаях высоких заработков – неквалифицированных работников. Вследствие этого наблюдается не только недостаточное инвестиро- вание в образовательный и интеллектуальный капитал со стороны бизнеса, но и вообще нежелание осуществлять такое инвестирование. В современном неравномерно развивающемся мире выделяют три основных тренда: в одних странах происходит количественный рост населения и его качественное ухудшение; в других – снижение численности населения при повышении уровня жизни; в третьих, (она характерна и для России) наблюдается «сильная тенденция депопуляции коренного населения при резком снижении его уровня жизни». В сочетании с фактором глобализации это коренным образом изменяют расстановку сил на рынке труда [2, 3].

Подытожив вышесказанное, отметим, что низкая стоимость рабочей силы при экономии на развитии образования и науки являются тупиковым направлением обеспечения конкурентных позиций страны в мировой экономике [4, 7, 13].

Уровень культуры, степень развитости знаний и творческих способностей человека определяют эффективность развития общества. На смену эре техники, технологии и информации приходит эра образования. Все развитые экономики мира столкнулись с необходимостью постоянного повышения квалификации и преодоления разрыва между имеющимися и требуемыми компетенциями работников. Качество рабочей силы без образовательного воздействия приводит к ее исчезновению в будущем , «текущие» знания в условиях быстро изменяющейся среды стремительно трансформируются во «вчерашние», устаревают и становятся ненужными. Как результат – снижение производительности труда и качества рабочей силы [2, 6].

Как отмечают исследователи, «индустриально-рассредоточенное производство постиндустриального общества существенно сложнее и динамичнее, нежели индустриально-сосредоточенное». Вследствие этого фирмы предъявляют иной уровень требований к качеству рабочей силы, типу образованности личности, а именно к способности ставить и решать сложные задачи в рамках профессиональной деятельности в условиях неопределенности и/или неполной информации. Так, при реализации функции аналитика, маркетолога, экономиста основой эффективной деятельности выступает не «усвоенная некогда стандартная специальность», а накопленный опыт личности, история ее «успехов и неудач», определяемые аналитическими способностями и возможностями построения уникальных практических новшеств. Современного работодателя интересует не просто формальная специальность сотрудника, а его интегральный профессионально-образовательный опыт, сочетание формального образования, социализи-рованности и конкретного практического опыта. Нарастающая потребность общества в динамичной системе непрерывного образования, способной соответствовать требованиям новой динамичной среды, смещает образовательные акценты с «устойчивой специализации» на «оптимальную адаптацию» личности. От требований к квалификации (перечню усвоенных знаний и умений) рынок переходит на требования к компетентности как способности принимать решения в динамичных условиях и организовывать совместную работу в новых условиях. Индивид создает «виртуальную архитектуру» своей компетенции как гибкую и растущую структуру. Сегодня «стандартные образовательные программы» подчиняются элементам «индивидуальной образовательной траектории» личности, которая реализуется как через формальные, так и неформальные формы образования. В то время как специальность подтверждалась документом об образовании, для подтверждения компетентности специальные «центры оценки» (assessment center) определяют степень готовности человека к выполнению определенной деятельности через ее оценку в специально смоделированных ситуациях и условиях [2, 11].

Все вышеперечисленное диктует и новые требования к системе образования. Смена образовательных форматов началась с 60–70-х годов XX века, в эпоху перехода от индустриальной экономики к постиндустриальной. Сейчас этот процесс не завершился ни в развитых странах, ни в развивающихся обществах. В последнее десятилетие широкое распространение в передовых странах получила концепция «непрерывного образования», в соответствии с которой человеку необходимо учиться и повышать свою квалификацию на протяжении всей трудовой жизни. Причины этого – быстрое устаревание знаний и необходимость их обновления вследствие технического прогресса. Процесс обучения также развивает личность и в других межпрофессиональных направлениях.

Образование сегодня сопровождает человека в течение всей жизни, переставая быть только подготовительным этапом для профессиональной деятельности, выполняя качественно новую роль в обществе, становясь одним из ведущих факторов его воспроизводства и динамичного развития. Непрерывное образование взрослых как образование, обеспечивающее возможность реализации права на образование в течение всей жизни, реализуется в следующих видах:

-

– формального образование (освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность);

-

– «неформального образования» (наставничество, стажировки, инструктаж, тренинг, реализация различных программ подготовки и обмена опытом);

-

– «инфомального образования» или «самообразования».

Постоянное профессиональное образование, наряду с неформальным образованием и самообразованием, а также со способностями обращаться с возрастающим объемом информации, имеют для постиндустриального общества такое же значение, как и машинная технология для общества индустриального. На первый план выходит не конкретная специализация, а способность к адаптации, «само-программируемость» и «самообучаемость». На смену «освоения специальности» пришло «междисциплинарное обучение», направленное на формирование способности не столько использовать полученные «шаблонные» знания, сколько «создавать» и использовать на практике новые. Оценка потенциала современного человека проходит через оценку адекватности его реакции на изменения в информационном пространстве. «Интеллектуальный» потенциал и качество рабочей силы, определяемые системой довузовского, вузовского и послевузовского образования, становятся базой общественного воспроизводства [6, 10–12].

Что же является «самым ценным знанием и квалификацией» в терминах постиндустриального общества? Это способности «информационного работника» отбирать необходимую информацию и создавать новую из множества существующих вариантов. Критерий «эффективности» информации – это степень ее перевода в знания, посредством интеллектуального потенциала личности, определяемого образовательным потенциалом общества. Таким образом, необходимым условием обеспечения конкурентоспособности личности на рынке труда является ее включенность в систему непрерывного образования.

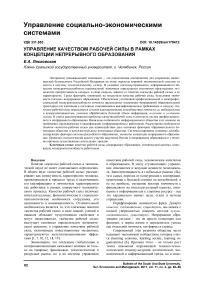

К сожалению, Россия не является мировым лидером по участию населения в непрерывном образовании. Об этом наглядно свидетельствуют данные статистических исследований [8]. Переходя к детальному анализу участия населения России в непрерывном образовании, необходимо подчеркнуть, что наиболее популярным является самообразование (рис. 1).

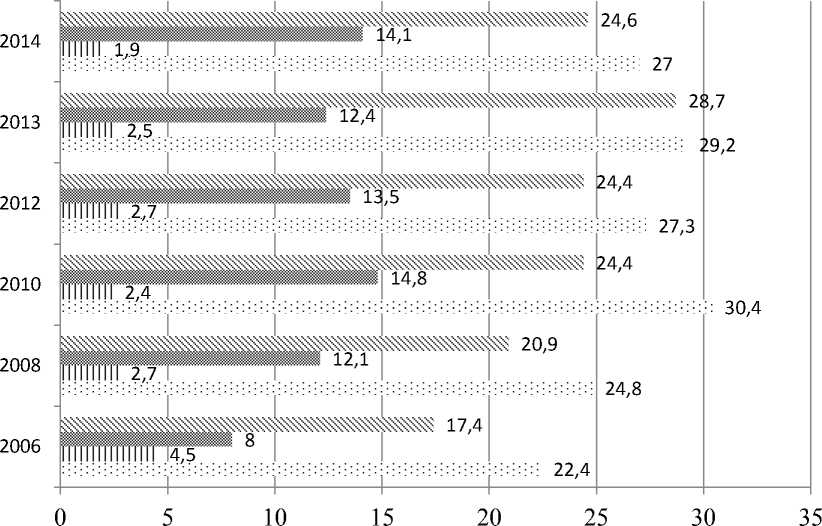

Среди видов дополнительно образования, которое не является частью программ формального образования, наиболее популярными являются курсы повышения квалификации. Рассматривая формальное образование разных уровней среди населения старше 25 лет (рис. 2), мы видим, что наиболее востребованным является высшее образование – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. Это объясняется усилением профессиональной и межпрофессиональной конкуренции, а также введением в России квалификационных требований. Среди видов самообразования наиболее распространенным в России является самообразование с использованием печатных материалов.

Для соответствия российского образования требованиям, предъявляемым постиндустриальным инновационным обществом, доля расходов в ВВП на эти цели должна быть существенно выше.

^ самообразование

^ дополнительное образование

II формальное образование

Всего участвовали за последние 12 месяцев

Рис. 1. Участие населения России в непрерывном образовании по видам образования (в % от численности респондентов в возрасте 25–64 лет)

^ среднее профессиональное - прогаммы подготовки рабочих, служащих

$ среднее профессиональное - прогаммы подготовки специалистов среднего звена высшее - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры

II аспирантура, докторантура

Рис. 2. Участие населения России в формальном образовании по видам образования (в % от численности респондентов в возрасте 25–64 лет)

И это имеет серьезное статистическое обоснование. В развитых мировых странах более 60 % прироста ВВП обеспечивается приростом знаний и образованности общества. Анализ американских сотрудников, имеющих образовательный ценз продолжительностью 10,5; 12,5 и более 14 лет показывает, что последней группой производится свыше 50 % ВВП. Российские исследования показали, что 56 % стоимости прибавочного продукта в стране производится сотрудниками с высшим образованием, составляющими четверть всех работающих [3, 16].

Распространение непрерывного образования связано с использованием новых технологических решений, развитием дистанционного обучения и взаимодействия университетов и бизнеса, расширением спектра дополнительных общеразвивающих программ для различных категорий взрослого населения.

Выводы

В современной экономике знаний как экономике, где основными производственными факторами являются знания и человеческий ресурс, процесс развития связан с повышением качества трудовых ресурсов, человеческого капитала, развитием интеллектуального и образовательного потенциала. Проблемы экономики знаний и направления их решения неразрывно связаны с пересмотром «классических» образовательных концепций в целях обеспечения качества рабочей си- лы. Обеспечение качества рабочей силы – это не акт, завершающийся на определенном возрастном этапе человека, а процесс непрерывного образования, повышения его интеллектуального потенциала профессиональной и межпрофессиональной конкурентоспособности. Непрерывное образование, направленное на получение не просто статичной квалификации, а компетенций, позволяющих получать новые знаний, умения и навыки, строится на определенных принципах, главным из которых является принцип доступности для населения. Развитие российского непрерывного образования ограничивается объективно существующими проблемами институционального и неинституционального характера, в числе которых недостаточное финансирование, девальвация высшего образования, оторванность от потребностей практики и недооценка квалифицированного труда. Участие населения России в непрерывном образовании существенно ниже аналогичных показателей развитых стран. Только реализация совместных усилий со стороны государства, бизнеса, образовательных учреждений позволит перейти на траекторию непрерывного образования и отдельного индивида, а впоследствии – и инновационного развития Российской экономики.

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.

Список литературы Управление качеством рабочей силы в рамках концепции непрерывного образования

- Алимова, Л.Ш. Активизация человеческого потенциала как фактор устойчивого экономического развития/Л.Ш. Алимова//Известия ОГАУ. -2009. -№ 23-1. -С. 141-144.

- Введенский, В.Н. Методологические проблемы непрерывного профессионального образования/В.Н. Введенский//Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. -2015. -№ 13. -С. 62-65.

- Викторов, А.Ш. Особенности демографических процессов в современном обществе в контексте социального воспроизводства населения/А.Ш. Викторов//Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития». М., 2016. -Вып. 11, Ч. 1, 2016.

- Гречко, М.В. Производительность труда как императив развития отечественной экономики/М.В. Гречко, А.В. Сахно//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2015. -№ 7 (292). -С. 25-37.

- Давыдов, Ю.С. Реформы российского образования: от желаемого к действительному: учебное пособие/Ю.С. Давыдов. -М.: МПСИ, 2005. -85 с.

- Затепякин, О.А. Рискогенность формирования качества рабочей силы в современных социально-экономических условиях/О.А. Затепякин//Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. -2015. -№ 1 (29).

- Илякова, И.Е. Развитие человеческого капитала как приоритет инвестиционной политик и в условиях смены экономической парадигмы/И.Е. Илякова, Е.А. Логинова//Науковедение: интернет-журнал. -2015. -№ 6 (31). -С. 43.

- Индикаторы образования 2016: статистический сборник/Л.М. Гохберг, И.Ю. Забатурина, Н.В. Ковалева и др. -М.: НИУ ВШЭ, 2016.

- Как из высшего образования в России раздули пузырь. -http://kapital-rus.ru/articles/article/266318/

- Кара, А.Н. Пирамида конкурентоспособности рабочей силы: уровни построения и их логическая взаимосвязь/А.Н. Кара, Е.Ю. Кузнецова//Проблемы современной экономики. -2011. -№ 1. -С. 46-49.

- Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года. -http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095

- Кулебакина, О.И. Современные подходы к исследованию качества рабочей силы/О.И. Кулебакина//Вестник КемГУ. -2013. -№ 3 (55). -С. 256-260.

- Лебедева, Ю.В. Инвестиции в человеческий капитал и экономический рост/Ю.В. Лебедева//Проблемы современной экономики. -2010. -№ 2. -С. 86-89.

- Львов, Д.С. Экономика развития/Д.С. Львов. -М.: Экзамен, 2002. -512 с.

- Лясковская, Е.А. Инновационное развитие субъектов национальной экономики/Е.А. Лясковская. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. -251 с.

- Плаксий, С.И. Инвестиции в образование/С.И. Плаксий//Знание, понимание, умение. -2015. -№ 3. -С. 18-29.

- Рябых, В.Н. Социально-экономический аспект человеческого капитала в современной глобальной экономике/В.Н. Рябых, Е.Б. Рябых//Вестник ТГУ. -2015. -№ 9 (149). -С. 129-136.

- Сотникова, С.И. Управление карьерой персонала в системе менеджмента современной организации/С.И. Сотникова//Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. -2014. -№ 3.

- Шуняев, А.В. Тенденции изменения качества рабочей силы как основы её конкурентоспособности в современной экономике/А.В. Шуняев//Науковедение: интернет-журнал. -2015. -№ 3 (28).