Усадьба Захара Щербака: три аспекта проектирования коммеморативных практик

Автор: Третьякова Елена Юрьевна, Замореев Евгений Леонгидович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: А. И. Солженицын: гражданственность и память

Статья в выпуске: 4 (16), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье поставлен вопрос о необходимости приступить к созданию законодательных, экономических и культурно-организационных условий для превращения в музейно-туристический объект усадьбы Захара Федоровича Щербака, расположенной под Новокубанском. Этот выдающийся образец южнорусской усадьбы замечателен еще и тем, что сюда ребенком и подростком приезжал со своей матерью Таисией Захаровной Александр Солженицын, приходившийся Щербаку внуком. Проблема сохранности комплекса архитектурных сооружений и садово-парковых объектов на территории усадьбы рассматривается авторами статьи в контексте разработки культурного дискурса, направленного на организацию предметной среды и раскрытие духовно-смыслового потенциала данного мемориального объекта в трех аспектах. Первый связан с развитием усадебного хозяйства на Юге России, второй - с историей до- и послереволюционных событий в стране, третий аспект - с биографией и творчеством Солженицына.

Южнороссийские усадьбы, новокубанск, имение з. ф. щербака, проектирование музейно-туристических объектов краснодарского края, а. и. солженицын, коммеморативные практики, моделирование культурного дискурса

Короткий адрес: https://sciup.org/170174828

IDR: 170174828 | УДК: 008+719:72

Текст научной статьи Усадьба Захара Щербака: три аспекта проектирования коммеморативных практик

В Краснодарском крае, недалеко от Новокубанска расположена бывшая экономия Захара Федоровича Щербака – образец южнорусской усадьбы рубежа XIX–XX вв., замечательный еще и тем, что сюда ребенком привозили Сашу Солженицына, он приходился Щербаку внуком по материнской линии. От своего деда Александр Исаевич немало унаследовал и в плане основательного видения жизненных задач, в плане титанического упорства при достижении поставленных целей. Именно так он воспитал себя, и как писатель почерпнул в дедовском характере психологию личности, корнями сросшейся с памятью рода и народа.

Мы полагаем, что память о предках Солженицына в Новокубанске составляет неотъемлемую часть истории созидательного освоения и развития края в конце XIX – начале XX века и необходимость изучить, грамотно отреставрировать и достойно ввести в куль- зеефикации объектов, достойных служить образцами ведения усадебного хозяйства на Юге России в конце XIX – начале XX в. Во-вторых, в аспекте исторического отображения важнейших событий на территории края (все периоды, включая времена столыпинской реформы, Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, коллективизацию и т.д.); и нако- нец, в-третьих, в аспекте, непосредственно связанном с освещением биографии и творчества Александра Исаевича Солженицына.

Начнем с первого аспекта. Крестьянин Захар (Захарий) Федорович Щербак (1858– 1932), бывший в молодости простым пастухом при степных отарах, к середине 1890-х гг. стал зажиточным и сумел купить под освоение новых земель 2000 десятин земли под Новокубанском. За несколько лет он выстроил там большое имение с двухэтажным центральным особняком и завел самое передовое по турный дискурс материальное наследие, именуемое «экономия З. Ф. Щербака», совпадает с кардинальными линиями реализации задач по созданию современных музейно-туристических объектов в Южно-Российском регионе. Проблему сохранности комплекса архитектурных сооружений и садово-парковых объектов на территории усадьбы З. Ф. Щербака можно рассматривать как значимую в следующих трех аспектах. Во-первых, в аспекте разработки перспективных туристических маршрутов и му-

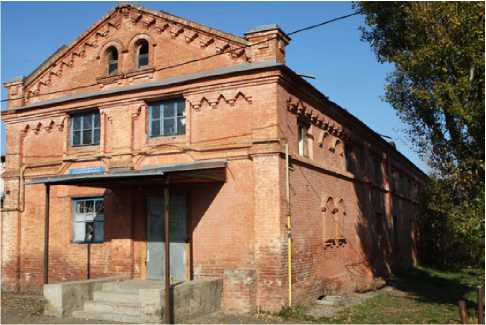

Фасад усадебного дома З. Ф. Щербака

Кованый забор (по воспоминаниям работников усадьбы, орнамент забора выкован Григорием Ковалем – тестем

Захара Федоровича Щербака)

тем временам хозяйство. В поместье Щербака разводили до двух тысяч голов овец, заготавливали шерсть, делали масло и вино, сеяли пшеницу и другие зерновые культуры, выращивали картофель и прочие овощи. Вольнонаемных и сезонных работников числилось около 50, по сути, многим меньше, чем у соседа Захара Федоровича - известного промышленника и помещика барона фон Штейнгель. Однако поместье, или, как на Кубани говорили, экономия Щербака, по всей округе славилось обширными виноградниками и плодовыми садами, оранжереями, наличием собственной электростанции и системы водоснабжения, удивительным прудом, великолепным парком с цветочными газонами и беседками… Хозяин любил высаживать сосны, гималайские ели и другие довольно редкие для здешних мест

Чаша пруда в усадебном парке деревья. Он гордился тем, что человеческая забота о земле преображает условия засушливой степи.

В 1918 г. экономию отобрали. В пересказах четырнадцати дальнейших лет жизни Захара Федоровича нельзя отделить факты от легенд. В книге Л. И. Сараскиной «Солженицын» (серия ЖЗЛ) читаем, что дед Захар, когда «снова стал ничем», ютился у родственников [3]; старожилам Новокубанска запомнилось, что сами работники давали кров своему бывшему хозяину. (Противоречия в сведениях не будет, если допустить, что кто-то из родных до революции работал в имении у Щербака, а после экспроприации имения принял родственника к себе). Забрали Захара Щербака в ГПУ во время поездки в Ростов-на-Дону к дочери и внуку в сочельник 1929-1930 г. Арест описан в поэме Солженицына «Дороженька» (1947–1952), сочиненной в заключении и Кок-Терекской ссылке.

Дом для рабочих (помещик Щербак провел Старые деревья парка в этот «барак» воду, тепло и свет)

История «бывших щербаковских угодий» в послереволюционные годы не менее интересна – и очень показательна для всех дальнейших этапов истории нашего края, вплоть до самого последнего десятилетия. И это уже второй аспект актуальности вопроса о превращении усадьбы в музейно-туристический объект.

В советские годы на территории экспроприированного поместья размещались лаборатории и помещения исследовательского агротехнического института, оно состояло на балансе колхоза «Ленинский путь», в главном особняке в пятидесятые-шестидесятые годы работали детские кружки.

Часть зданий экономии и после экспроприации долгие годы служила на благо новокубанцев. Бараки, построенные им для рабочих (достаточно непросто считать «бараками» двух и одноэтажные здания с отоплением, водой и освещением), входили в жилой фонд и оставались населены вплоть до первого десятилетия уже нашего, XXI века; в доме гувернантки детей Щербака до их пор живут семьи обычных граждан. Капитальный комплекс, состоящий из здания гаража, каретной мастерской и крытого хранилища сельскохозяйственных машин до наших дней отлично сохранился и используется под спортивный комплекс микрорайона КубНИИТиМ города Новокубанска (КубНИИТиМ - Кубанский Научно-исследовательский Институт Технологии и Машиностроения). В одном из административных зданий экономии долгие годы функционировала больница микрорайона. В стенах

Дом гувернантки детей Щербака (до сих пор заселен и используется как жилое здание)

Здание гаража и мастерских (сегодня – спортивный зал микрорайона)

центрального особняка второй десяток лет как открылся церковный приход. Это произошло не без стараний самого Александра Исаевича: после своего приезда в Новокубанск писатель выразил пожелание передать хотя бы

Кирпичная узорная кладка в форме крестов на фасаде молельной комнаты усадебного дома одну комнату дедовского дома в пользование православной церкви – семья Щербака была очень набожной (при Захаре Федоровиче в доме была обустроена молельная комната).

К стыду нашему, наибольший вред сохранности старинной усадьбы был нанесен не коммунарами в период экспроприации (1918) и не сотрудниками опытно-производственного хозяйства «Ленинский путь» (они достаточно хозяйственно и рачительно долгие годы работали на территории бывшего имения Щербака), и даже не фашистской оккупацией (Бог или счастливый случай не позволил превратить уникальный комплекс в руины). Основными причинами разрухи послужили сознательное забвение щербаковского наследия, период одиозных гонений на писателя, запустение и бесхозяйственность времен развала Союза: «парк порос травой, сам особняк был заброшен и даже не отапливался. Его разграбили. Богатое убранство погибло, и от былого величия остались лишь обветшалые стены ... Фонтан засыпали землей, пруд с цементным ложем и купальня превратились в болото, а резная беседка, оранжереи, декоративные аллеи и вовсе исчезли», - так выглядела некогда легендарная фактория в середине 1990-х [6].

Александр Исаевич в «Красном колесе» подробно описывает внутреннее убранство двухэтажного щербаковского дома, подчеркивая царивший во всем порядок и дух семейственности. Персонаж, фотографически похожий на солженицынского деда (переименованный в Захара Томчака), показан личностью яркой, незаурядной. О деловитости деда Солженицын знал по рассказам матери, Таисии Захаровны, и тетки Ирины. Отчасти опирался и на собственные детские воспоминания. Писатель не узнал родные места, когда посетил бывшую экономию деда в 1994 г. Войти в дом не смог: ни у кого не нашлось ключей от запертой парадной двери особняка.

Возрождение заброшенного дома началось, когда руководство опытного хозяйства, в надежде хотя бы по частям отремонтировать здание, передало половину особняка православному приходу, закрепив остальные помещения за лабораторией научного отдела племзавода. Таким образом, центральный дом усадьбы обрел свой теперешний вид, в нем начались богослужения, он освящен как Храм Покрова пресвятой Богородицы. Усилиями энтузиастов при храме начат сбор (пока что еще небольшой) библиотеки книг о Солженицыне и его собственных произведений.

Переходя к третьему аспекту, отметим, что в поэме «Дороженька» Солженицын назвал истоком своей личной памяти степной простор и философски осмыслил его открытость:

Мы привыкли к южным степям

Золотая в сто вёрст ладонь,

Ни единого взгорка там

На бегу не встречает конь,

И нигде ни единый лесок

Не вклиняется в звень пшеницы, И едва только вспыхнет восток, – Степь до запада озарится» [4, с. 14].

Кому как не новокубанцам и всем жителям нашего степного края важно вникнуть в подобные авторские признания, раскрыть этот пласт творческого наследия незаурядной личности? Кто покажет и закрепит на деле плодотворные результаты заботы о славе прошлого, чтобы обеспечить тем самым достойное культурное настоящее родных мест?

Три рассмотренных аспекта проблемы убедительно свидетельствуют о том, что поместье Щербака вполне заслуживает того, чтобы быть отреставрированным и сохраняемым не частично, а целиком, с восстановлением всего комплекса сооружений, приусадебного парка и проч. Сохранность строений и ландшафта вполне позволяет это сделать и открыть здесь музейный комплекс под открытым небом: разработать экскурсионные маршруты, показывать туристам этот достойнейший образец дореволюционной южнорусской усадьбы.

Экономия Захара Щербака должна войти в ряд объектов наследия, охраняемых государством. В год столетия А. И. Солженицына самое время поставить вопрос о начале комплексного освоения этой проблемы в научном, в общественном, в юридическом плане. В свете проектирования современных коммеморативных практик [2] этому будут способствовать два главных направления инициатив: разработка дискурса памятных дат, связанных с биографией Солженицына, выявление, и законодательное закрепление статуса территориальных объектов, подлежащих музее-фикации и использованию в туристических и историко-культурных целях.

Ростов-на-Дону – город, где с 9 лет жил и учился Саша Солженицын. Новокубанск – место, которое он полюбил, когда ездил навещать деда. Надо поработать над тем, чтобы эти южнороссийские точки персональной карты мира писателя закрепились в общественном сознании, заняли достойное место в структуре культурных практик региона [5] .

По обширности и значимости своей человеческая, творческая, гражданская биография Александра Исаевича Солженицына, несомненно, дает право ставить вопрос о солженицынской карте мира. На этой карте должны быть не только Кавендиш и другие города Америки, Швейцарии, ФРГ, не только адреса в Рязани, Калуге, Кок-Тереке, Ташкенте, но также Новокубанск и Ростов-на-Дону – ближайшие к нам адреса детства, отрочества, юности писателя. Свою русскую сущность он впитал и развил именно здесь – на юге.

Мучавшая его сознание историческая боль сказалась в нем как литераторе чувством досады об утраченном - ностальгической памятью о дедовском и материнском купеческо-помещичьем фундаменте быта дореволюционной эпохи. Народность этого фундамента правильнее называть наследием не купеческим или дворянским, а более глубоким – по неоценимо дорогому заделу, который был по крупицам собран из кропотливого крестьянского лада. Это всего понятнее именно в Новокубанске, в самом сердце горячих степных равнин, где среди рукотворных садов и полей, под сенью столетнего парка, на ступенях вы- сокого усадебного дома любой поймет, что такое – по-настоящему благодатное место для труда и жизни на земле. Александр Исаевич говорил, что от дедова особняка у него в сердце осталось чувство высокого. Чем больше мы узнаем о фактории Щербака, тем глубже понимаем это чувство его внука Солженицына.

Список литературы Усадьба Захара Щербака: три аспекта проектирования коммеморативных практик

- Гангур Н. А., Жданова Л. А. Кубанское имение пятигорского купца З. Ф. Щербака: историко-культурный экскурс //Культурная жизнь Юга России. 2017. № 4. С. 7-13.

- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17-50.

- Сараскина Л. И. Солженицын. М: Мол. гвардия, 2018. С. 29-43.

- Солженицын А. И. Дороженька // Культурно-просветительский интернет-портал «Александр Исаевич Солженицын». URL: http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/rannee/dorojzenka.pdf (дата обращения 04.09.18).

- Третьякова Е. Ю. Солженицын на Юге России: памятные места и коммеморативные практики // Фелицынские чтения (XX): Проблемы сохранения, изучения и музеефикации историко-культурного и природного наследия: материалы межрегиональн. науч-практ. конф. (Краснодар, 23-25 октября 2018). Краснодар: Вика-Принт, 2018. С. 278-281.

- Янкина Л. Из особняка Солженицына в Новокубанске сделают музей // Комсомольская правда. 2011. 20 янв. URL: https://www.kuban.kp.ru/daily/25624.4/790863 (дата обращения 29.09.18).