Установки курсантов вуза МВД как фактор процесса адаптации к учебно-служебной деятельности

Автор: Резепин А.В.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Редакционная коллегия психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса

Статья в выпуске: 2 (26), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988555

IDR: 14988555

Текст статьи Установки курсантов вуза МВД как фактор процесса адаптации к учебно-служебной деятельности

ст. инспектор-психолог

Челябинский юридический институт МВД России

Социализация рассматривается в отечественной психологии как «процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности» (3, 373). Понимая, что «установка есть состояние психонервной готовности, сложившееся на основе опыта » (5, 810), справедливо сделать следующий вывод. «Eсли процесс социализации объясняет, каким образом личность усваивает социальный опыт и вместе с тем активно воспроизводит его, то формирование социальных установок личности отвечает на вопрос: как усвоенный социальный опыт преломлен личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и поступках? Только при условии изучения этого механизма можно решить вопрос о том, чем же конкретно регулируется поведение и деятельность человека» (1, 251).

Социальные установки можно рассматривать как некий критерий оценки процесса социализации личности, а процесс формирования и усвоения социальных установок можно считать одним из составляющих процесса социализации, что кардинально отличает их от установок индивида типа «set», xа-рактеризующих его поведение в отдельных, обособленных случаях, не значимых для группы, общества.

Реальность жизненных отношений постоянно предполагает нарушение равновесия в системе «индивид – среда». Социальная адаптация заключается в восстановлении этого равновесия. Оно достигается путем формирования или смены социальных установок.

Социальная адаптация – это, можно сказать, эмпирическая репрезентация становления и функционирования социальных установок. Их структура, содержание и динамика отражают способы установления равновесия. Процесс социализации невозможно рассматривать без принятия, усвоения и воспроизводства установок личности, являющихся базовыми и направленных на общепринятые ценности общества.

Исследование социальных установок теснейшим образом связано с проблемой перехода от интерпсихологических к интрапсихологическим отношениям, поскольку само понятие «социальная установка» можно в какой-то мере рассматривать как совместную, перекрестную зону между общей и социальной психологией. Eсли социальная адаптация достигается путем формирования или смены социальных установок, то структура, содержание и динамика социальных установок обусловливают успешность адаптации человека в группе и обществе. При формировании новых социальных установок личности в группе и усвоении новых моделей поведения могут происходить редукция или изменение базовых установок, приобретенных в ходе социализации, так как индивид попадает под влияние групповых норм, ценностей, установок, которые не обязательно соответствуют общепринятым или общественным. Взаимовлияние процессов адаптации и социализации осуществляется, таким образом, через конвергенцию установочных явлений.

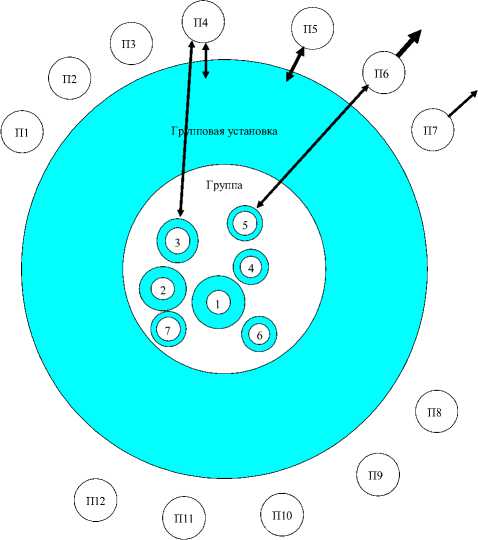

Как мы уже отметили, процесс социализации осуществляется путем формирования актуальных социальных установок в обществе и, прежде всего, в системе «индивид – группа» (сxема). Разрабатывая cxему, мы исходили из того, что существуют групповые (социальные) установки, которые определяют готовность группы реагировать соответствующим образом на основе усвоенного социального опыта, конкретно проявляющиеся в групповых действиях и поступках по отношению к объектам и ситуациям, с которыми группа связана в своей деятельности.

Схема

Влияние социально-психологических установок личности на процесс ее адаптации в социальной группе

Внесение нами в определение групповой установки понятия групповой деятельности связано с тем, что группа выделяется из социального целого на основе характера выполняемой деятельности (3, 84). Доказывать существование групповых установок, на наш взгляд, нет необходимости, так как оно очевидно исходя из описания массовых социально-психологических феноменов (публика, толпа, паника, слухи и т. д.), конформности, фасилитации, групповых норм, ценностей и других групповых проявлений, которые получили широкое освещение в социальной психологии и литературе. Но установить разные типы групповых установок необходимо. Личность может быть адаптирована к своей группе, но не быть социализованной с точки зрения всеобщих норм и ценностей общества и человечества. Так, адаптация правонарушителя к своей эталонной группе, формирование у него соответствующих установок, «вытесняет» опыт его социализации (4, 470). С другой стороны, личность может быть социализованной, но не адаптированной к группе. Например, в случае арефе-рентности группы, требующей от своих членов антиобщественных или безнравственных действий, адаптивный процесс «блокируется» установками человека.

Выявить разные типы групповых установок по отношению к групповой деятельности в условиях вуза МВД позволяет процедура исследования социально-психологического климата подразделения. Данные, полученные с помощью анонимного анкетирования, свидетельствуют о наличии на одном курсе в равных социально-психологических условиях (руководящий состав курса, преподаватели, бытовые условия, учебно-служебная деятельность) учебных групп с разным отношением к учебно-служебной деятельности. Такие исследования проводятся в каждом подразделении один раз в полгода. Мы не ставили задачу в нашем исследовании описать их все, приведем лишь пример, доказывающий существование разных типов групповых установок. Нами выбрано два учебных взвода 1 курса набора 2002 г.

На вопрос: «Какие факторы вызывают у вас наибольшую неудовлетворенность (беспокойство, раздражение), со- здают конфликтную ситуацию?» получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1

Факторы, вызывающие конфликты, %

|

Ответ |

Взвод 1 |

Взвод 2 |

|

Методы управления, используемые руководителями курса |

4,5 |

25,0 |

|

Поступки руководителей курса, которые не соответствуют их положению |

2,2 |

13,5 |

|

Равнодушие руководителей курса к потребностям, настроениям, предложениям курсантов |

9,0 |

29,0 |

|

Взаимоотношения во взводе среди курсантов |

7,0 |

3,0 |

Как видим, групповые установки могут быть лояльными и противостоящими условиям общей учебно-служебной деятельности. При этом они формируются в одних и тех же условиях, но в разных группах. Схожая картина может наблюдаться и на разных этапах обучения, на разных курсах (табл. 2).

Таблица 2 Групповые установки, выявленные при анкетировании, %

|

Ответ |

1 курс |

2 курс |

3 курс |

4 курс |

Всего |

|

Считаете ли Вы, что курсовые офицеры пользуются авторитетом среди учащихся? |

|||||

|

Да |

47,5 |

33,9 |

1,9 |

10,0 |

31,8 |

|

Нет |

23,4 |

43,8 |

75,5 |

65,0 |

42,8 |

|

Затрудняюсь ответить |

24,1 |

21,5 |

24,5 |

25,0 |

23,4 |

|

Как вы оцениваете свои взаимоотношения с руководством вашего курса? |

|||||

|

Очень хорошие |

10,6 |

5,0 |

1,9 |

7,5 |

7,0 |

|

Достаточно хорошие |

49,6 |

38,0 |

9,4 |

25,0 |

36,9 |

|

Скорее, удовлетворительные |

28,4 |

29,8 |

54,7 |

40,0 |

34,1 |

|

Затрудняюсь ответить |

9,9 |

8,3 |

34,0 |

25,0 |

14,9 |

|

Напряженные |

– |

5,0 |

1,9 |

2,5 |

2,3 |

Примечание. Количество учащихся и опрошенных курсантов: на 1 курсе – 257 и 141 человек (54,9%); на 2 – 265 и 121 (45,7%); на 3 – 142 и 53 (37,3%); на 4 курсе – 234 и 40 (17,1%); всего – 898 и 355 человек (44,5%).

Групповые установки не существуют сами по себе, они являются групповым образованием, поэтому группа на нашей схеме – круг, находящийся в центре, а групповые установки – внешнее кольцо, окружающее группу.

Учитывая тот факт, что групповые установки – это групповое образование, мы предположили, что в их создание члены группы должны вносить свой, больший или меньший вклад. Как видим на схеме (окружности малого радиуса, обозначенные на рисунке цифрами от 1 до 7 обозначают членов группы, а внешние кольца этих окружностей – их индивидуальные установки), установки одних членов группы выражены более явно по отношению к установкам других членов группы. Таким образом, мы решили показать, что в формировании групповых установок ведущую роль играют определенные члены группы – лидеры, чьи установки доминируют или более соответствуют интересам группы.

Изучая разные типы групповых установок в вузе МВД, мы пришли к выводу о том, что в период первоначальной адаптации их формирование в значительной степени определяется индивидуальными установками членов группы, которые более активны, быстрее приспосабливаются к новым со- циальным условиям, имеют выраженные лидерские качества. Исследуя социально-психологический климат и используя метод включенного наблюдения в ходе социально-психологического тренинга в учебных группах с разными результатами отношения к учебно-служебной деятельности, описанными выше (табл. 1), мы выявили лидеров и микрогруппы. В случае, когда групповые установки были противостоящими условиям общей учебно-служебной деятельности, лидером оказался выпускник кадетского корпуса. Свой опыт учебно-служебной деятельности он перенес в новый учебный коллектив. Eго ранее сформированные установки по отношению к учебно-служебной деятельности характеризовались в целом следующим утверждением: «Нарушать можно все, главное – не попадаться!».

В случае, когда групповые установки были лояльными к условиям общей учебно-служебной деятельности, лидером группы был выпускник школы с развитым чувством ответственности, установка которого на учебно-служебную деятельность характеризовалась готовностью беспрекословно выполнять распоряжения командиров, преподавателей и старших по званию.

Вернемся к схеме. Исходя из того, что групповая установка, осуществляющая функцию стабилизации движения групповой деятельности, «...позволяет, несмотря на разнообразные воздействия, сохранять ее направленность; выступает как консервативные моменты деятельности, затрудняя приспособление к новым ситуациям и феноменально проявляясь при столкновении развертывающейся деятельности с тем или иным препятствием» (2, 157), групповые установки должны поощрять определенные типы поведения членов группы в их совместной деятельности и противостоять другим типам поведения ее членов, в зависимости от интересов деятельности группы. Групповые установки неразрывно связаны с деятельностью группы и выступают неким критерием ее сплоченности и эффективности. Очевидно, чем больше членов группы обладают установками, отвечающими интересам групповой деятельности, чем сильнее выражены групповые установки, тем более группа сплочена.

Мы обозначили функцию групповых установок на нашей схеме таким образом. Окружности малого радиуса (объекты), обозначенные на рисунке буквой «П» и цифрами от 1 до 12, символизируют типы поведения или поступки членов группы. Групповые установки как бы притягивают, поощряя одни типы поведения или поступки, и отталкивают другие, противостоя им (объекты П4, П5 притягиваются, а объекты П6, П7 отталкиваются), обозначая свое разнонаправленное действие (положительное и отрицательное), выражающееся в готовности группы действовать по отношению к объекту определенным образом. К тому же мы видим, что интенсивность действия групповых установок различна, одни объекты притягиваются или отталкиваются сильно, другие слабо (объекты П5 и П6, П4 и П7), в зависимости от степени их соответствия групповой деятельности.

В схеме присутствуют и объекты, которые не вызывают никаких реакций у группы (объекты – П1-П3, П8-П12). Это может говорить о том, что интенсивность или сила действия групповой установки по отношению к данным объектам не выражена, равна 0 либо объект находится вне поля групповой деятельности.

Eсли же мы рассмотрим групповые установки отрицательной направленности (схема), то они соответствуют своего рода защитной функции группы. Они не позволяют изменять деятельность группы и свидетельствуют о том, что до тех пор пока групповая установка будет отрицательной, изменения групповой деятельности не произойдет и, тем самым, группа будет сохранена.

Показать влияние групповых норм, установок на поведение членов группы можно на примере объектов 3 и 5, которым соответствует определенный тип поведения – П4 и П6. Установка члена группы 3 соответствует установкам груп- пы, поэтому его индивидуальная установка усиливается групповой, а его поведение (П4) поощряется. Установка члена группы 5 противоположна групповым установкам, поэтому его индивидуальная установка ослабляется групповой, а его поведение (П6) встречает противодействие со стороны группы. Это не значит, что индивидуальная установка исчезает, а означает, что она должна меняться либо в сторону уменьшения (переформирования), либо в сторону усиления (противостояния), с тем чтобы преодолеть групповое противодействие.

Стрелки, обозначающие притяжение или положительное действие групповой установки на нашей схеме, имеют обоюдостороннюю направленность. Таким образом, группа рассматривается в развитии как динамическое образование, которое через свои установки не только притягивает к себе (поощряет) определенные типы поведения своих членов, но и как бы притягивается (подстраивается) к деятельности сама, тем самым все больше вовлекаясь в нее и вовлекая своих членов.

Исследование проблемы формирования профессиональных установок курсанта вуза МВД привело нас к выводу о том, что изучать этот процесс необходимо, соотнося его с процессом адаптации курсанта к условиям профессиональной (в данном случае – учебно-служебной) деятельности, сопоставляя результаты адаптации с его профессиональной установкой. Только так мы сможем отследить динамику формирования установки, выделить факторы, участвующие в этом процессе, и оценить значимость влияния профессиональной установки курсанта на результаты его учебно-служебной деятельности.

На начальном этапе исследования профессиональных установок курсантов вуза МВД мы выделили группу курсантов с яркими признаками нарушения адаптации в учебнослужебной деятельности, которые в разное время высказывали о своем нежелании продолжать обучение в образовательном учреждении МВД либо допускали грубые нарушения служебной дисциплины. Нарушения адаптации в учебнослужебной деятельности проявлялись в длительном состоянии их конфликтного взаимодействия с командным составом, в отказе от коллективной деятельности, в обособленности в группе, в пониженном настроении и частых соматических заболеваниях, в систематических нарушениях служебной дисциплины, в отказах от выполнения своих обязанностей, распоряжений командиров.

На протяжении 2001-2002 гг. таких курсантов насчитывалось 12 человек. Общую характеристику этой группы можно дать следующим образом:

-

– все 12 курсантов (100%) обучались на младших курсах (9 человек – на первом, 3 – на втором);

-

– по результатам профессионально-психологического обследования при поступлении 5 курсантов (41,6%) рекомендованы к обучению, 7 (58,4%) – рекомендованы условно к обучению в вузе МВД;

-

– 9 курсантов (75%) поступали в вуз по настоянию родителей;

-

– 3 курсанта (25%) имели в период обучения грубые нарушения служебной дисциплины;

-

– 2 курсанта (16,7%) – серьезные психосоматические заболевания (невроз, частые простудные заболевания);

-

– 8 курсантов (66,7%) высказывали в беседах о своем нежелании продолжать учебу в вузе МВД;

-

– 2 курсанта (16,7%) имели опыт обучения в ведомственных образовательных учреждениях (кадетский корпус);

-

– 2 курсанта (16,7%) имели опыт обучения в техникуме с проживанием отдельно от родителей;

-

– 5 курсантов (41,6%) имели задолженности по учебной программе;

-

– 6 курсантов (50%) имели неблагоприятный рейтинг в учебной группе по результатам социометрии.

При исследовании профессиональных установок этих курсантов методом интервьюирования выяснилось, что:

-

– все 12 курсантов (100%) считают отношение к ним со стороны командного состава предвзятым, несправедливым, а самих командиров – людьми грубыми, недалекими, не умеющими понять человека;

-

– все 12 курсантов (100%) считают условия учебно-служебной деятельности в вузе МВД слишком жесткими, не поддающимися логическому объяснению;

-

– все 12 курсантов (100%) испытывают недостаток свободы в поступках, суждениях, привычках и т. п.

-

– 10 человек (83,3%) завидуют своим одноклассникам, обучающимся в гражданских вузах;

-

– 7 человек (58,4%) желают обучаться по другой специальности, осваивать другую профессию;

-

– 9 человек (75%), несмотря на испытываемые трудности в учебно-служебной деятельности, намерены продолжить обучение и связывают это с желанием родителей, с неспособностью пойти против их мнения;

-

– 6 человек (50%) считают, что сослуживцы относятся к ним неблагожелательно, говорят о своем дискомфорте в учебной группе;

-

– 6 человек (50%) жалуются на усталость, болезненность, плохое самочувствие.

Проводя интервью с этой группой курсантов, мы придерживались единой схемы, позволяющей оценить потребности курсанта, связанные с его профессиональным выбором, и условия их удовлетворения, чтобы оценить их профессиональные установки. Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу о том, что во всех 12 случаях установка на учебно-служебную деятельность этих курсантов была негативной и определялась либо отсутствием сформированных потребностей выбора профессии сотрудника правоохранительных органов (58,4% случаев), либо неприятием условий учебно-служебной деятельности (100,0% случаев). Дальнейшее наблюдение за этой группой курсантов показало, что данные (негативные) профессиональные установки имеют тенденцию развития и фиксации у курсантов. 9 курсантов из 12 (75,0%) были отчислены из института по разным причинам, что составило 43,0% от общего числа отчисленных за два года: 5 – по собственному желанию, 2 – по состоянию здоровья, 2 – за грубые нарушения служебной дисциплины. 3 курсанта этой группы продолжили обучение, но 2 из них имеют систематические нарушения служебной дисциплины и периодические конфликты в учебной группе, и только 1 курсант в целом адаптировался к условиям учебно-служебной деятельности. Следует отметить, что со всеми курсантами этой группы проводились традиционные мероприятия индивидуально-воспитательной работы с применением мер поощрений и наказания.

Уже из первоначального исследования профессиональных установок на примере данной группы курсантов мы видим, что профессиональные установки личности являются основными детерминантами в процессе ее адаптации к условиям профессиональной деятельности. Стабилизируя деятельность человека, социально-психологические установки (профессиональные установки) определяют направление процесса его адаптации к деятельности (к профессиональной деятельности).

Чтобы показать процесс влияния профессиональных установок курсанта на его адаптацию к условиям учебно-служебной деятельности, приведем типичный пример нарушения адаптации курсанта вуза МВД.

Молодой человек, имеющий хорошие интеллектуальные способности, общеобразовательную базу, эмоционально-волевую устойчивость, коммуникативные способности, хорошо зарекомендовавший себя в школе, поступает в вуз МВД. Противопоказаний к обучению профессионально-психологического, медицинского характера он не имеет. Молодой человек обладает завышенной самооценкой и привык находиться в центре внимания родителей, учителей, воспитателей, которые ставили его в пример для других, опекали, строили общение с ним на положительном эмоциональном фоне, поддерживали поощрениями и похвалой его высокую самооценку. У молодого человека сформирована определенная установка на общение со старшими, которая как бы обязывает воспитателя или старшего понимать его, поощрять его достижения, уделять ему внимание и не подразумевает какого-либо ограничения свободы в общении.

Такого рода установка не соответствует условиям учебно-воспитательного процесса вуза МВД, где руководитель учебного подразделения ориентирован, прежде всего, на воспитательную работу по поддержанию учащимися уставного порядка, служебной дисциплины, недопущению ими нарушений распорядка дня, приказов и распоряжений начальников. Учебно-воспитательная работа в вузе МВД не допускает персональной опеки учащегося со стороны профессорско-преподавательского и командного состава и подразумевает одинаковые условия для курсантов. Поэтому для нашего курсанта не будут удовлетворены его запросы на общение и взаимодействие со старшими. Eго высокая самооценка не находит реализации, поддержки, подпитки в виде похвалы со стороны старших. Такая ситуация зачастую приводит к негативным реакциям первокурсника на содержание и организацию учебно-воспитательной работы. Причем формируемая установка, появившись на эмоциональной основе, проявляет себя негативными оценками, неприятием, протестующим поведением по отношению к конкретным объектам и людям, являющимся проводниками системы учебно-воспитательного процесса. Такая негативная установка направлена, как правило, на начальника курса, командира взвода, группы и отдельных преподавателей, потому что они выполняют свои служебные обязанности по поддержанию порядка. Причиной возникновения такой установки у курсанта становится негативная эмоция или тон распоряжения начальника, негативная оценка курсанта и его действий, грубость или невнимание по отношению к нему. Молодой человек, как правило, объясняет свое негативное отношение к воспитателям, присваивая им негативные черты характера (грубость, злость, нежелание и неумение понять человека, предвзятость в отношениях с подчиненными, заносчивость и т. д.). На этом этапе он никаким образом не ставит под сомнение свое желание учиться. Eго отношение к руководителям, его оценка их кажутся ему оправданными и реальными.

В дальнейшем негативные установки курсанта на воспитателей дают свои плоды. Молодой человек не может долгое время подавлять в себе негативные реакции, вызванные, по его мнению, «незаслуженными замечаниями, предвзятым к нему отношением». Готовность действовать определенным образом по отношению к воспитателю срабатывает в нежелании подчиняться, в поведении, противоречащем требованиям уставного порядка, и реализуется в нарушениях служебной дисциплины. В свою очередь, это приводит к наказаниям, взысканиям, которые, по мнению молодого человека, лишь подтверждают правильность его представлений об условиях учебно-служебной деятельности, подпитывают его негативные установки на взаимодействие с воспитателями и еще более явно проводят грань неприятия между ним и командиром.

Нетрудно предугадать сценарий развития дальнейших событий, особенно, если учесть, что у командира, воспитателя, преподавателя, всего педагогического коллектива тоже формируется установка на общение с этим курсантом, и она не положительная. Такая установка воспитателя, командира по отношению к подчиненному приводит к установлению за курсантом повышенного внимания и контроля, применению по отношению к нему частых воспитательных воздействий, наделению курсанта негативными личностными чертами в характеристиках и оценках, что, в свою очередь, негативно воспринимается курсантом и служит основой для формирования еще более негативной установки на общение с команди- ром, на учебно-служебную деятельность. Со временем установка курсанта на взаимодействие с командиром трансформируется в установку на взаимодействие с любым воспитателем или старшим в системе единоначалия вуза МВД. Любое ограничение свободы, какое-либо давление на курсанта, сделанное ему замечание приводят к эмоциональным реакциям негативного, возможно, даже агрессивного характера, что является следствием его сформированной социально-психологической установки, соответствующей ситуации взаимодействия с воспитателем. На данном этапе происходит переформирование мотивов профессионального выбора. У молодого человека возникают сомнения в правильности выбора профессии, формируется негативная профессиональная установка, которая приводит к дальнейшим нарушениям адаптации курсанта в системе вуза МВД.

Пример развития профессиональных установок курсантов вуза МВД демонстрирует механизм их влияния на процесс адаптации к условиям учебно-служебной деятельности, иллюстрирует способность социально-психологической установки курсанта на общение с командиром определять не только поведение курсанта, но и его восприятие происходящего.

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что формирование профессиональных установок – центральный механизм социально-психологической адаптации к профессиональной деятельности, к различным ее сторонам (условиям, характеру, специальности и т. д.).

Список литературы Установки курсантов вуза МВД как фактор процесса адаптации к учебно-служебной деятельности

- Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. -М., 1994.

- Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологии. -М., 2002.

- Психология: словарь/под общ. ред. А.В. Петровского,М.Г. Ярошевского. -2-е изд. -М., 1990.

- Шибутани Т. Социальная психология. -М., 1969.

- Allport G.W. The Handbook of Social Psychology/еd. byC. Murchison, C. Worcester. -University Press, 1935.