Утраченная книга о богословии и философии Ю. Ф. Самарина протоиерея Феодора Андреева

Автор: Фатеев Валерий Александрович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ю. Ф. Самарина (1819-1876)

Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка реконструкции содержания утраченной монографии протоиерея Феодора Андреева (1887-1929), посвященной эволюции миросозерцания славянофила Ю. Ф. Самарина от гегельянства к Православию. Написанная в дореволюционные годы доцентом МДА, философом и богословом Ф. К. Андреевым книга-диссертация об известном представителе раннего славянофильства была конфискована ОГПУ в 1930 г. вместе с архивом покойного священника при аресте его вдовы. На основании ограниченного количества дошедших до нас источников рассматривается постепенное развитие исследовательского труда о богословии и философии Самарина от кандидатского сочинения до прекращения работы над практически законченной монографией в годы революции. В статье дается также краткий очерк духовного пути и пастырского служения протоиерея Феодора Андреева после революции и закрытия духовных академий - как профессора Богословского института в Петрограде, священника с 1922 г., а в конце жизни - видного деятеля иосифлянского движения.

Ф. к. андреев, ю. ф. самарин, гегельянство, славянофильство, мда, кандидатская диссертация, отец павел флоренский, мученик михаил новоселов,

Короткий адрес: https://sciup.org/140294758

IDR: 140294758 | DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10012

Текст научной статьи Утраченная книга о богословии и философии Ю. Ф. Самарина протоиерея Феодора Андреева

В истории культуры бывало немало случаев, когда в памяти потомков оставались лишь имена когда-то слывших знаменитыми философов, писателей или скульпторов, чьи главные произведения канули в лету. Ряд поразительных фактов такого рода дошел до нас из античности.

Вспоминаются также печальные примеры, когда сами писатели уничтожали собственные произведения — подобно Николаю Гоголю, который сжег второй том «Мертвых душ», или Константину Леонтьеву, бросившему в огонь уже предназна-

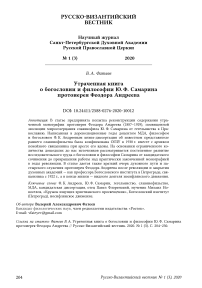

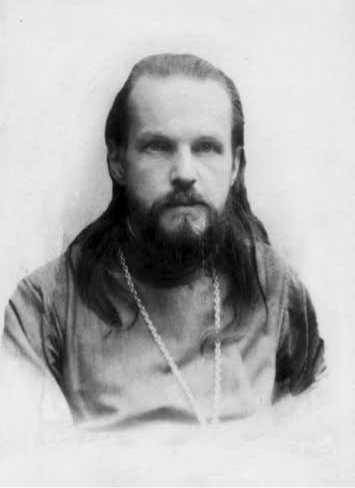

Протоиерей

Феодор Андреев

чавшиеся в печать романы из серии «Река времен» после своего известного духовного переворота.

Но встречаются, оказывается, случаи потери ценных в культурном отношении и нейтральных в политическом смысле произведений и в наше время, притом совсем не по воле случая или самого автора.

Одним из таких печальных событий ХХ в. является утрата значительных произведений отечественной духовной литературы, принадлежавших перу малоизвестного богослова и философа Федора Константиновича Андреева, с 1922 г. священника, видного борца с обновленчеством, а позже — активного участника иосифлянского движения. В 1930 г., уже после смерти протоиерея Феодора Андреева, его вдова Наталья Николаевна Андреева (урожд. Фроловская), продолжавшая участвовать в иосифлянском движении, была арестована. При аресте весь архив отца Феодора, как и его ценнейшая библиотека, подверглись конфискации. В результате важнейшая переписка священника-богослова, а также все его рукописи, в том числе и книга о Ю. Ф. Самарине, бесследно сгинули в недрах ОГПУ–НКВД–КГБ, вопреки известному оптимистическому вы- ражению «Рукописи не горят», которое стало расхожим после нашумевшего позднего обретения романа Михаила Булгакова и других произведений.

Монография Ф. К. Андреева, посвященная Ю. Ф. Самарину, вне всякого сомнения, представляла собой выдающийся труд о видном представителе славянофильства,

единственное в своем роде исследование, равного которому по значению нет до сих пор. Достаточно сказать, что уже ранний вариант этой работы, представленный в 1913 г. в Совет МДА в качестве кандидатской диссертации под названием «Ю. Ф. Самарин как богослов и философ», составлял тысячу страниц. Кандидатское сочинение получило одобрение Совета духовной академии, а его автор был единогласно избран преподавателем МДА на профессорскую должность. Кандидату богословия рекомендовалось продолжить работу над той же темой для написания магистерской диссертации и выпуска монографии, посвященной Ю. Ф. Самарину.

20 августа 1916 г. епископ Феодор (Поздеевский), ректор МДА, сообщил на заседании Совета духовной академии, что и. о. доцента Ф. К. Андреев подал на рассмотрение в МДА магистерскую диссертацию под названием «Из истории религиозных и философских исканий ранних славянофилов. Юрий Федорович Самарин и его друзья»1. Новое название свидетельствует о том, что исследование претерпело определенные изменения в сторону расширения биографии Ю. Ф. Самарина до охвата духовной истории всего раннего славянофильства. Но получилось так, что об этом явно усовершенствованном варианте монографии нам практически больше ничего не известно.

Защита магистерской диссертации так и не состоялась — сначала из-за болезни и семейных неурядиц Ф. К. Андреева, а затем из-за наступившей революционной смуты. Но автор не прекращал делать добавления в книгу до 1918 г., хотя после закрытия академии стало ясно, что наступили не слишком благоприятные времена для издания научной монографии.

Окончательно обосновавшись в Петрограде после болезни и драматических событий, связанных с революцией и закрытием духовных академий, Ф. К. Андреев отложил работу над книгой до лучших времен, которые так и не наступили, и активно занялся церковной деятельностью. Она была связана главным образом с организацией Богословского института (1919–1923) и преподаванием в нем, а в последующие годы, после принятия в 1922 г. священного сана, — с пастырским служением.

Информацию об утраченной монографии, посвященной Самарину, приходится собирать по крупицам, более того: дошедшие до нас сведения о самом авторе этого научного исследования также весьма скудны. При богоборческой власти имя философа-священника было по сути под запретом, и до конца 1980-х гг. о нем не знали почти ничего даже специалисты, хотя в свое время эта личность имела широкую известность, а на рубеже 1920-х и 1930-х гг. из-за подвижнической деятельности отца Феодора его имя было на устах верующих православных христиан. После неприятия им вместе с единомышленниками известной декларации митрополита Сергия он дважды подвергался аресту, и второй раз был, собственно, отпущен из тюрьмы умирать, дабы его смерть не воспринималась в народе как мученическая кончина. Проститься с непоколебимым исповедником Православия после безвременного упокоения пришли тысячи людей, и его похороны превратились, по отзывам современников, в мощную религиозную манифестацию.

В годы богоборческой власти о нем упоминали крайне редко и лишь в отрицательном контексте, не гнушаясь порой клеветнических измышлений2. В последние десятилетия личность протоиерея Феодора Андреева отчасти вернулась из забвения. О нем появилось несколько научных статей3, более пристальное внимание обратили на него историки Церкви4, но все-таки в обычной читательской среде об этом мыслителе и пастыре известно очень мало.

Только теперь, наконец, этот большой пробел почти полностью устранен: в мае 2019 г. в издательстве Православного Свято-Тихоновского университета вышла первая книга, целиком посвященная протоиерею Феодору Андрееву5. Основную часть довольно объемистого тома занимает биография отца Феодора, составленная на основе личных воспоминаний и документов его дочерями-близнецами — Анной Федоровной Можанской (урожд. Андреевой) и Марией Федоровной Андреевой. К сожалению, они ушли из жизни, так и не дождавшись издания книги, интересной прежде всего тем, что в ней впервые подробно освещены жизненный путь и церковное служение богослова и священника.

Помимо биографии отца Феодора, проиллюстрированной многочисленными фотографиями из семейного альбома Андреевых, ценность книги состоит в том, что в приложении к воспоминаниям присутствует ранее не публиковавшаяся переписка Ф. К. Андреева с отцом Павлом Флоренским и другими современниками.

В связи с темой данной статьи особого внимания в книге об отце Феодоре заслуживают дошедшие до нас официальные отзывы о кандидатском сочинении «Ю. Ф. Самарин как богослов и философ» профессора С. С. Глаголева и священника Павла Флоренского, а также длинное письмо Федора Константиновича по поводу диссертации после выпуска духовной академии к потомку знаменитого славянофила Ф. Д. Самарину. Эти документы, наряду с сохранившимися черновиками кандидатской диссертации, служат основными источниками, позволяющими воссоздать общий характер, а также некоторые важнейшие подробности содержания утраченной монографии.

Книга о жизненном пути и служении протоиерея Феодора дает представление о масштабе личности богослова и подвижника и указывает на настоятельную потребность собирания и исследования тех крох, которые остались от трудов этого уроженца Петербурга, чья деятельность духовно связала две столицы России.

Необходимо попытаться не только по возможности реконструировать личность и взгляды протоиерея Феодора Андреева, но и составить представление о его утраченных сочинениях и прежде всего о монографии, посвященной Ю. Ф. Самарину.

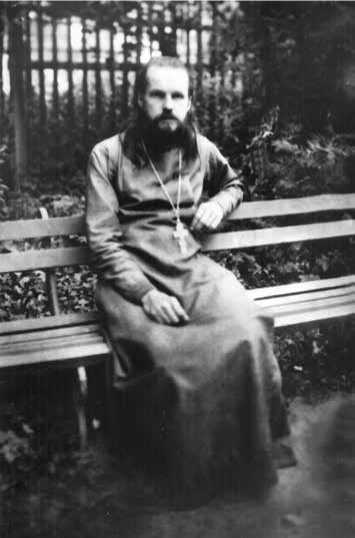

Федор Константинович Андреев — студент первого курса Института гражданских инженеров

* * *

В 1908 г., будучи уже студентом третьего курса Института гражданских инженеров в Петербурге, Федор Константинович Андреев почувствовал острую потребность оставить сугубо практическую профессию и собрался поступать в духовную академию. О побудительных мотивах столь решительного духовного поворота отлично успевавшего студента, кроме мимолетной, но многое объясняющей фразы о побеге из института «в предчувствии отопления, вентиляции и подобных „наук“» в письме к отцу Павлу Флоренскому от 11/12 января 1915 г.6, нам практически ничего не известно. Федор Константинович вырос во вполне религиозной семье, но никаких внешних факторов, объясняющих столь резкое изменение направления всей жизни в сторону Церкви, видимо, не было — такие решения принимаются обычно на основе глубоко интимных переживаний и размышлений. Правда, очень большое влияние имел на племянника младший брат отца, архитектор Семен Иванович Андреев, благочестивый человек, строивший в основном церкви или благотворительные учреждения, сам благотворитель, друживший с профессорами духовной

Федор Андреев за пианино

академии. Однако вряд ли будет ошибкой предположить, что причиной радикальной перемены жизненного пути стала именно горячая вера молодого человека, особенно если принять во внимание его последующий жизненный путь.

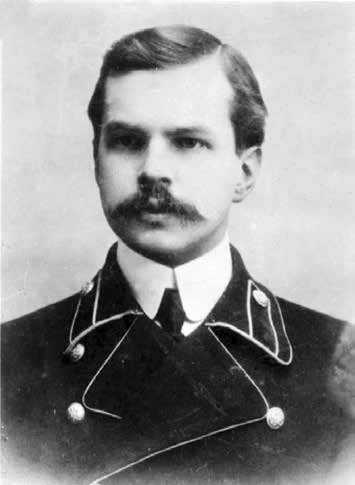

Хотя Ф. К. Андреев был петербуржцем по происхождению, друг семьи И. П. Щербов, преподаватель Санкт-Петербургской духовной семинарии, посоветовал юноше поступать в академию в Москве. Иван Павлович сопроводил молодого энтузиаста рекомендацией к своему московскому другу — М. А. Новоселову, руководителю

известного «Кружка ревнителей христианского просвещения» в духе Православия. Новоселов познакомил Андреева с Павлом Флоренским, только что ставшим в академии преподавателем кафедры истории философии. В феврале 1909 г., подготовившись под руководством профессора Щер-бова, Андреев успешно сдал экзамены за семинарский курс, а с осени стал студентом академии. Следует отметить, что уже при сдаче экзаменов за курс семинарии Ф. К. Андреев познакомился с будущим ректором академии архимандритом Феодором (Поздеевским), который сразу обратил внимание на способного студента, отличавшегося, помимо прекрасных знаний, искренней верой и приверженностью традиционным духовным ценностям, хранимым Церковью.

Не может не поражать та быстрота, с какой Ф. К. Андреев освоился в МДА, сразу обретя в Сергиевом Посаде и в Москве довольно широкий круг единомышленников и друзей,

М. А. Новоселов и Ф. К. Андреев в Сергиевом Посаде, 1909 г.

Ф. К. Андреев, МДА, 1911 г.

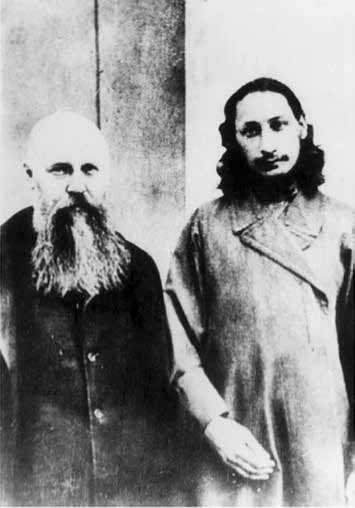

выделявшихся незаурядными философскими способностями и устремленностью к Православию. Это произошло главным образом благодаря тому, что он активно включился в деятельность «Новоселовско-го», или «Корниловского» (по имени еще одного участника, доктора А. А. Корнилова, в московской квартире которого иногда происходили заседания) кружка. В «Кружке ревнителей христианского просвещения» Андреев близко познакомился с самыми заметными представителями православной философской мысли того времени — помимо М. А. Новоселова, которому его представил И. П. Щербов, и его друга П. А. Флоренского, это были В. А. Кожевников, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн и другие известные философы церковно-славянофильского направления.

В конце первого десятилетия XX в. в МДА славились два выдающихся студента, показавших незаурядные способности в области философии и богословия. Первый из них — Павел Флоренский, который окончил МДА в 1908 г. и сразу по окончании академического курса был назначен «исправ- ляющим» должность доцента по кафедре истории философии. В 1911 г. Флоренский стал священником. Имя и богословские сочинения отца Павла Флоренского сегодня

известны во всем мире.

Имя другого незаурядного выпускника МДА тех лет — Федора Константиновича Андреева, спустя пять лет также прямо со студенческой скамьи совершившего стремительный взлет на профессорскую должность доцента кафедры систематической философии и логики, далеко не так популярно. Но между ними было очень много общего. Недаром В. В. Розанов, с которым Флоренский вел в эти годы оживленную переписку, отметил в одной из своих статей как отрадную примету времени то, что «именно самые выдающиеся умы»7 переходят после университетского курса наук на духовную ниву, и упомянул как представителей этой тенденции Флоренского вместе с Андреевым. Поэтому не было ничего удивительного в том, что эти два молодых богословских таланта подружились еще в студенческие годы Федора Константиновича. Хотя Ф. К. Андреев долгое время находился в тени своего старшего друга, оказавшего на него огромное идейное влияние, он и сам являлся значительной, достойной внимания личностью.

Весь дореволюционный период Ф. К. Андреев находился под обаянием интеллекта и идей отца Павла, который не только опекал более молодого коллегу и помогал ему, но и ценил в нем своего единомышленника. Если по богатству и оригинальности философских идей Федор Константинович заметно уступал отцу Павлу и всегда признавал его безусловное первенство, то во второй половине своей жизни, после принятия сана, отец Феодор Андреев как православный пастырь и просто высоконравственная личность с активной позицией обрел полную духовную самостоятельность.

Как проницательно отмечала впоследствии вдова отца Феодора Н. Н. Андреева, отец Павел, отличавшийся чрезвычайной усложненностью внутреннего мира, «интеллектуальной перегруженностью», тяготел к людям простым и цельным, и личность Федора Константиновича была привлекательна для него тем, что «у отца Феодора при большом уме и необыкновенной душевной чистоте не было такой культурной перегруженности»8.

Следует отметить, что в обширной литературе, посвященной отцу Павлу Флоренскому, его дружеские отношения с Ф. К. Андреевым еще не нашли достойного отражения. И это при том, что в 1914 г. едва ставший преподавателем академии кандидат богословия выступил вторым оппонентом на защите магистерской диссертации своего недавнего учителя, а в 1920-х гг. священник Феодор Андреев, по свидетельству современника, был «духовным отцом отца Павла»9.

* * *

В отзыве профессора С. С. Глаголева на кандидатское сочинение Ф. К. Андреева отмечается, что первоначально научный руководитель профессор А. И. Введенский предложил Андрееву тему «Аксиология Абсолютного», на основе философии А. Шопенгауэра и Э. Гартмана, и старательный студент уже приступил к изучению этих западноевропейских философов. Но затем по рекомендации А. И. Введенского он изменил тему диссертации, обратившись к воззрениям славянофила Ю. Ф. Самарина. По всей видимости, профессор руководствовался замеченным интересом талантливого выпускника к русской православной философии, проявившимся в «Новоселовском кружке». После третьего курса, 8 июля 1912 г., когда работа над новой темой была уже в разгаре, Андреев сообщал отцу Павлу: «Читаю с большим интересом XII-й (недавно вышедший) том юношеских писем Самарина; буду искать письма К. Аксакова к нему <...> хорошо бы добыть дневник Самарина»10. Осенью 1912 г. отец Павел Флоренский был назначен редактором журнала «Богословский вестник» и писал своим друзьям, что надеется на их деятельное участие в журнале. Среди тех, на кого он рассчитывал в качестве будущих авторов, была и фамилия Ф. К. Андреева, тогда еще студента.

А в декабрьском номере «Богословского вестника» за тот же год, когда Ф. К. Андреев учился на последнем курсе духовной академии, появилась его рецензия на двенадцатый том сочинений славянофила Ю. Ф. Самарина, содержавший «Письма» мыслителя. С нее, собственно, и обозначилось в печати увлечение Андреева личностью и богословскими взглядами известного славянофила.

Эта первая публикация Ф. К. Андреева в журнале, как ни странно, так и осталась едва ли не самой живой и яркой из дошедших до нас работ философа. Уже тогда молодой исследователь проявил себя вполне зрелым специалистом в области философии и богословия, а также приверженцем славянофильских идей, воспринимавшихся им в качестве основной онтологической традиции русского умозрения, неотделимой от Церкви. Рецензия на том писем Самарина положила начало серии богословских сочинений Ф. К. Андреева, посвященных славянофильству, которым он увлеченно занимался весь период пребывания в академии.

Хотя тема богословия Ю. Ф. Самарина была предложена Ф. К. Андрееву научным руководителем, интерес к самаринскому богословию и философии возник у студента неслучайно. Большое значение имело его сближение с самого поступления в академию с «Новоселовским кружком», который развивал славянофильские традиции в церковно-богословском направлении. Имена Хомякова, Киреевского, Аксаковых, Самарина являлись для членов кружка богословским и нравственным ориентиром.

Среди тех, с кем Андреев познакомился в «Новоселовском кружке», был Ф. Д. Самарин, видный общественный деятель, представитель знаменитой славянофильской семьи, имевшей сильные консервативно-славянофильские традиции. Племянник Юрия Федоровича проводил в студенческом филиале «Кружка ищущих христианского просвещения» чтения на церковно-историческую тему «Первоначальная христианская

Церковь в Иерусалиме (по книге Деяний свв. Апостолов)». По отзыву Ф. К. Андреева, который был постоянным посетителем чтений, они могли «служить идеалом для преподавателей Священного Писания в духовных академиях»11. Кроме того Ф. Д. Самарин был инициатором создания и председателем «Братства Святителей Московских», в деятельности которого также активно участвовали члены Кружка.

Знакомство с потомками славянофила позволило студенту значительно расширить круг источников, используемых в работе над кандидатской диссертацией о Ю. Ф. Самарине. Ценнейшей особенностью утраченной рукописи было то, что во время работы над диссертацией Федор Андреев получил от славянофильской семьи доступ к обширному кругу материалов, благоговейно сохранявшихся потомками.

Кстати, в том же номере «Богословского вестника», где была напечатана статья Ф. К. Андреева о письмах Самарина, отец Павел Флоренский поместил (без подписи) небольшой текст представления Ф. Д. Самарина на звание почетного члена МДА, написанный Ф. К. Андреевым, в котором студент засвидетельствовал изумительную для мирянина осведомленность Федора Дмитриевича в богословских науках12.

Помимо возможности составить более достоверный портрет известного славянофила по недоступным прежде рукописным источникам, полученным от племянников Ю. Ф. Самарина, общение с активными деятелями консервативно-славянофильского направления давало Ф. К. Андрееву ощущение жизненности своей работы. Исследование было для молодого богослова не отвлеченным штудированием истории русской философии и отечественного богословия, а живым духовным делом, имеющим непосредственную связь с современностью.

Примечательно, что коллективным сочинением членов «Новоселовского кружка» стал сборник памяти Ф. Д. и П. Д. Самариных, скончавшихся в 1916 г. Большинство участников сборника вспоминало более известного и знакомого им по выступлениям в кружке Федора Дмитриевича Самарина. Ф. К. Андреев, который при работе над диссертацией о Ю. Ф. Самарине состоял в тесном общении с обоими почившими братьями из славянофильской семьи, написал воспоминания как о Федоре Дмитриевиче († 23 октября), так и о не столь именитом Петре Дмитриевиче († 12 октября). П. Д. Самарин непосредственно занимался изданием сочинений Юрия Федоровича и знал чуть ли не каждую мелочь в биографии и наследии своего дяди. Из-за болезни Андреев не смог приехать в Москву на заседание «Общества Московских Святителей», состоявшееся 1 декабря 1916 г., на 40-й день кончины Ф. Д. Самарина, но его воспоминания в виде письма к М. А. Новоселову были зачитаны на памятном мероприятии и вошли в составленный из докладов сборник. Все выступления и воспоминания были напечатаны сначала в «Богословском вестнике»13, а потом вышли и отдельным изданием14. В воспоминаниях Ф. К. Андреева содержатся не только трогательные характеристики почивших братьев Самариных, свидетельствующие об их исключительном благородстве и бережно сохраняемых традициях славной славянофильской семьи, но и рассказ об их «поистине отеческом руководстве» научной деятельностью Ф. К Андреева в его работе над диссертацией. Как выразился Федор Константинович, ему были любезно открыты сразу два архива — семейный архив рукописей Ю. Ф. Самарина и «неписанный архив своих собственных сердечных воспоминаний» о великом предке.

К началу 1913 г. в фундаментальном кандидатском исследовании, посвященном Ю. Ф. Самарину, наметились все общие контуры и работа над подробностями шла к успешному завершению. В. А. Кожевников сообщал Ф. Д. Самарину 22 февраля 1913 г. об Андрееве, что, готовясь к выпуску из академии, Ф. К. увлеченно занимается исследованием религиозно-философских взглядов Ю. Ф. Самарина: «Приятную весть сообщили Вы о работе над новым томом Юрия Ф<едо-рови>ча. Кстати! Ф<едор> К. Андреев весь ушел в свою тему о философских убеждениях Юрия Ф<едорови>ча и относится к ней замечательно добросовестно. Он очень признателен Вашей семье и Вам за открытие ему доступа к ценным матерьялам для его работы»15.

Омрачилось триумфальное окончание Ф. К. Андреевым академии только одним печальным событием: 23 февраля 1913 г., незадолго до защиты, скончался профессор А. И. Введенский, под руководством которого была проделана основная часть работы

Профессор МДА А. И. Введенский

над диссертацией.

Завершал свое кандидатское сочинение Федор Константинович уже после кончины наставника, под руководством профессора С. А. Глаголева, ставшего при защите первым рецензентом. Вторым рецензентом был отец Павел Флоренский. Именно из этих двух рецензий на кандидатскую диссертацию «Юрий Самарин как богослов и философ» мы узнаем основные подробности об утраченной монографии Ф. К. Андреева.

Профессор С. С. Глаголев в рецензии на работу Андреева подробно перечислил использованные им драгоценные источники: обширная неизданная переписка, пять томов дневников Ю. Ф. Самарина, его наброски, заметки и записки, журналы наставников в детском возрасте — француза А. Пако и известного впоследствии литератора Н. И. Надеждина, и другие недоступные для посторонних лиц документы. Помимо неопубликованных документов, Андреев, само собой, тщательно изучил для диссертации и все известные материалы о славянофилах — прежде всего их сочинения и переписку.

Рецензент подчеркнул, что диссертация г. Андреева является противовесом расхожим легкомысленным представлениям о славянофилах, обвиняемых в «квасном патриотизме и презрении к Западу», в том числе и покойным Вл. Соловьевым. Профессор Глаголев отметил: «Г. Андреев вовсе не выступает апологетом славянофилов, но тем убедительнее является вывод, подсказываемый его сочинением, что славянофилы были наиболее образованным и наиболее благородным элементом русского об-щества»16. Однако симпатии к славянофильству автора кандидатской работы, конечно, все же сказались в диссертации. Так, тот же профессор Глаголев упрекнул диссертанта за то, что он несправедлив по отношению к Петербургу в сравнении его с Москвой: «По мысли г. Андреева — и должно признать, он развивает ее искусно, — Петербург как будто сам по себе влиял вредно, а Москва сама по себе влияла благотворно»17.

Глаголев полагал, что хотя Андреев стремился быть объективным, он слишком доверял выраженным в дневнике и письмах симпатиям и антипатиям будущего славянофила и несправедливо подверг излишней критике его воспитателей, в том числе отца и будущего профессора Московского университета Н. И. Надеждина.

Рецензент также пожурил автора диссертации за то, что он злоупотребил немецкими философскими терминами и «ярлыками», и высказал пожелание заменить их на «русские заглавия». Однако это было недоразумение: Андреев использовал общеизвестные выражения из сочинений Гегеля, Гете и немецкие термины для пояснения содержания диссертации лишь в кратком конспекте, написанном специально для профессора Глаголева, не имевшего достаточно времени для подробного ознакомления с тысячестраничным опусом выпускника. Ф. К. Андреев разъяснил эту неувязку позже в письме к Ф. Д. Самарину.

Тем не менее общая оценка диссертации профессором Глаголевым была очень высокой: «Но г. Андреев сделал уже очень много. В его сочинении проявлены выдающиеся философские и литературные способности, любовь к науке, изумительное трудолюбие, прекрасное общее образование, широкая и основательная подготовка для научных занятий»18.

Отец Павел Флоренский в своем отзыве назвал исследовательский труд Ф. К. Андреева «обширной философской эпопеей »19, но подчеркнул при этом, что кандидатская диссертация Андреева, в которой использовалось огромное количество источников, — не примитивная студенческая компиляция, не эклектический свод архивных материалов, а тонкая, продуманная аранжировка всех многообразных линий из штрихов, очерчивающих духовный путь Ю. Ф. Самарина, в результате чего «вся работа получает характер сочный и густой»20.

Отец Павел отмечал, что особая ценность кандидатской диссертации Андреева состояла в том, что ему был открыт доступ к неопубликованным документам из домашнего архива Самариных: «Этот интерес усугубляется еще тем, что главную массу данных для своего сочинения г. Андреев извел из самаринского архива и что документы, там изученные, оказываются гораздо интереснее многого из того, что доселе напечатано. Нельзя не высказать самого горячего пожелания, чтобы родственники Ю. Ф. Самарина, столько уже сделавшие для увековечения памяти его, возможно скорее издали эти высокопоучительные документы»21. Далеко не все упоминаемые в отзыве документы, использованные Ф. К. Андреевым, доступны и современным исследователям.

Диссертация Андреева, как писал отец Павел Флоренский, делилась на две половины: «к Гегелю» и «от Гегеля»: сначала в ней прослеживался путь философского возрастания Ю. Ф. Самарина как «неуклонное шествие к Гегелю», а потом, под влиянием А. С. Хомякова, — «преодоление Гегеля» как «победа над собою»22.

Характеризуя намерения автора диссертации, отец Павел вскрыл те особенности сочинения, которые были близки его собственным творческим принципам: «Г. Андрееву хочется прощупать именно ноуменальный пульс личной жизни Самарина, подслушать биение таинственных недр его существа, — по внешним симптомам судить о самом организме его души»23. Любопытны и методологические советы философа о расширении способов проникновения в ноуменальные недра личности: «Почерк, структура биографической хронологии, символизм событий, вкусы, симпатии и антипатии, привычки, вообще все то, в чем подсознательное творчество личности выявляет себя с наименьшим трением...»24

Из недочетов студенческой работы Флоренский указал на отсутствие в диссертации развернутых характеристик идейных противников Самарина, изображение которых еще более увеличило бы ее «выпуклость», подчеркнув нравственные достоинства Юрия Федоровича. Что касается преимущественного внимания диссертанта к ранней половине жизни Самарина в ущерб более зрелым годам философа, то отец Павел полагал, что такие временные рамки исследования могут быть объяснены возрастом самого автора. Это замечание, естественно, указывало не столько на недостаток диссертации, сколько на желательное направление дальнейшей работы над темой.

Оба рецензента предлагали взять богословские взгляды Ю. Ф. Самарина темой и для магистерской диссертации. Андрееву рекомендовалось дальше совершенствовать свою работу и довести ее до издания в виде монографии.

* * *

Но как ни важны опубликованные в «Богословском вестнике» отзывы о кандидатской диссертации Ф. К. Андреева, они все-таки не являются единственными и даже главными источниками сведений об утраченной книге. В архиве семьи Андреевых имеется обширная папка с неопубликованными пока рукописями Федора Константиновича и печатными оттисками его статей из «Богословского вестника», главную ценность в которой представляют подготовительные материалы к кандидатской диссертации. Эти ценнейшие документы дошли до нас, пережив трудные годы антирелигиозных гонений в архиве отца Павла Флоренского. Когда Н. Н. Андреева вернулась в 1933 г. из ссылки, отец Павел был сам арестован, и эти материалы Наталье Николаевне передала Анна Михайловна Флоренская уже в 60-х гг.

Черновики сохранились в относительно хорошем состоянии, они напечатаны на машинке, но с пропусками иностранных слов; нередко присутствуют рукописные добавления и связки. Вся рукопись насчитывает более 300 листов как обычного (реже), так и нестандартного (чаще) размера — от больших, склеенных вместе обрезков бумаги с подборками цитат, соединенными в общий текст, до совсем узких полосок с короткими выписками. Черновые материалы разбиваются на отдельные смысловые блоки, между которыми не всегда прослеживается связь. При этом почти по всем частям рукописи проходит общая нумерация будущих библиографических ссылок в круглых скобках (их более тысячи), однако сами сноски отсутствуют. Совершенно очевидно, что это лишь самые первые наброски некоторых глав диссертации, состоящие преимущественно из цитат. Видно, что «скелет» студенческой работы еще не успел обрасти «мясом» и «мускулатурой» богословской мысли самого автора. Дошедший до нас в таком виде черновик не может, конечно, дать полного представления об окончательном варианте труда потенциального кандидата богословия, о котором шла речь в отзывах профессора С. С. Глаголева и священника Павла Флоренского, и тем более о той магистерской диссертации, рукопись которой Ф. К. Андреев представил в Совет академии летом 1916 г. Однако в сочетании с отзывами на кандидатскую диссертацию эти черновики вполне позволяют сделать некоторые выводы.

Среди черновых набросков Андреева имеются многочисленные, но весьма разрозненные записи о детстве Самарина, о его студенческих годах, целая глава почерпнутых из литературных источников сведений, посвященных общению славянофила с А. О. Смирновой-Россет, подборки цитат об аресте юного правдолюба после обличения им непорядков в Остзейском крае, о заключении в Петропавловскую крепость и об известной его встрече с Николаем I, фрагменты, свидетельствующие об изучении Самариным философии и особенно Гегеля, а также общении с другими представителями славянофильского кружка, и прочие предварительные материалы.

Кандидатская диссертация охватывала главным образом ранний период богословского наследия Ю. Ф. Самарина, и значительная часть книги носила в большей степени биографический, чем богословский или философский характер, хотя Ф. К. Андреев искусно воссоздавал психологические и философские мотивы духовного роста героя, используя образы из «Дневников» Самарина, его писем и других документов. Одновременно автор диссертации проводил тонкую параллель между событиями духовной жизни Юрия Федоровича и тезисами сочинений Гегеля, прежде всего «Феноменологии духа». Фрагментарный вид черновиков, особенно посвященных детству, не позволяет, однако, представить себе полную канву будущей книги.

Эти обширные наброски, вне сомнения, будут полезны ученым-исследователям как славянофильства, и особенно Ю. Ф. Самарина, так и творческого наследия самого Ф. К. Андреева: для них могут быть важны малейшие детали. Но для обычных читателей этот во многом, можно сказать, лишь едва обработанный материал вряд ли представляет большой интерес.

Тем не менее, удалось вычленить из огромного «цитатника» к готовившейся диссертации довольно длинный и вполне связный фрагмент, условно озаглавленный нами «Преодоление Гегеля», согласно названию заключительной части диссертации в письме Ф. К. Андреева к Ф. Д. Самарину. Фрагмент этот относится к тому важнейшему периоду, когда под влиянием Хомякова Самарин отошел от гегельянства и стал православным мыслителем. Значительная часть пропущенных иноязычных цитат и библиографических отсылок восстановлена по выявленным первоисточникам. Таким образом, в этом воссозданном фрагменте уже не только прослеживается вся грандиозность намеченной конструкции, которую замыслил молодой исследователь, но и имеются отдельные мастерски проработанные места, раскрывающие нам автора как яркого, самостоятельно мыслящего богослова, опирающегося на святоотеческую традицию.

Центральная часть диссертации посвящена развитию идей Ю. Ф. Самарина. Это динамичный, литературно выразительный, но и глубоко философский текст, с обильным цитированием, помимо самого Самарина, произведений и писем широкого круга авторов, под влиянием которых развивается его мировоззрение — художественных и философских произведений от «Робинзона Крузо» Дефо и «Страданий юного Вертера» Гете до идей славянофилов (прежде всего Хомякова) и западноевропейских философов — Гегеля, Фейербаха, Шеллинга и других. Литературным и философским наследием цитируемых авторов диссертант владеет вполне свободно. Длинные цитаты философского содержания не смущают исследователя, так как развернутое повествование позволяет проследить важные нюансы развития мысли героя диссертации. Творческая манера Андреева отличается тем, что он с легкостью оперирует сложнейшими комплексами идей, переходя от трудных для понимания отвлеченных тем философского характера к живым литературным образам, так или иначе связанным с духовным возрастанием Самарина. Это очень глубокий философский текст и одновременно яркое повествование, в котором постоянно пульсирует живая мысль и неравнодушное отношение автора к описываемым им идеям и событиям.

Приведем несколько более или менее связных фрагментов черновика, которые позволяют получить представление о характере всей кандидатской диссертации, позиции автора и об особенностях стилистической манеры Ф. К. Андреева.

На университетской стадии Самарин и К. С. Аксаков были одинаково увлечены философией Гегеля и старательно изучали ее: «Схемы Гегеля были усвоены быстро и сразу же стали искать себе приложения, а для этого пред ним был непочатый край — Русь с ее историей, Церковью, бытом. Надо всем этим он был как раз призван тогда работать, так как получил от университета для магистерской диссертации тему по истории Русской Церкви — „Стефан Яворский и Феофан Прокопович“.

Как все добрые гегельянцы того времени, он отказался за недосугом от чтения „Логики“, вместе с Аксаковым и под руководством ученого немца, и с жаром погрузился в его „Эстетику“, „философию Истории“ и „философию Религии“... Когда перед магистерским экзаменом прошел слух, что его с Аксаковым хотят, вместо эстетики, спрашивать по истории философии, они оба демонстративно от этого отказались и принудили профессора экзаменовать их из эстетического „обозрения Гегеля“ (т. е., вероятно, вторую часть его), предварительно вычеркнув из программы несколько вопросов... Впрочем, и указанные Гегелем сочинения были Самариным прочитаны спешно, без углубления: механизм „двойного отрицания“ был понят, а детали, касавшиеся западной истории, интересовали мало. Их ждала русская история, протягивая беспомощные руки к этим живительным схемам, они оба вперегонку бросились спасать ее».

Ф. К. Андреев ярко описывает состояние упоенного гегельянством молодого Самарина: «„В чем Гегель не понял учение Церкви?“ — размышляет Самарин, и перед его „анализисом“ встают две картины, — библейская и гегелевская. Мы не знаем, как он их различил, но мы ясно видим на самом Самарине, о каком грехопадении говорит Гегель... Самарин дышит светлых воздухом „Логики“ и чувствует себя радостно в ее пустоте, он отбросил „Феноменологию“, чтобы скорее насладиться причудливой игрой абстрактной мысли... Он один из немногих гегельянцев того времени, которые не довольствуются приложением гегелевских схем к действительности и испытывают пафос лишь при созерцании такого „совпадения”, нет, он подлинный гегельянец, он наслаждается творческим моментом гегелевской системы, он отвертывается от малейших призраков чувственности, относительности, он требует самого общего, он ищет Гегеля ради него самого. Он им заражен, опьянен: — и ведь это происходит в то время, когда, как мы видели, гегельянство в Москве почти иссякло, когда все его прежние полуплатонические поклонники покинули его, ушли каждый в какое-нибудь новое дело, отдаваясь новой, более жизненной философии... Самарин один в деревне, ему не с кем говорить, он полон Гегелем и счастлив... Не только разумность действительного, но и действительность разумного ему ясна».

Под влиянием А. С. Хомякова Самарин постепенно преодолевает гегелевский рационализм и приходит к Православной вере. Однако Ф. К. Андреев далек от безоговорочного одобрения взглядов самого Хомякова. Он критически показывает наличие протестантских элементов в его воззрениях: «Все это принял Самарин: одного только не заметил он. При той борьбе со всем мистическим, в дурном смысле, которую вел Хомяков и отблеск которой мы уже видели в сфере философии, незаметно, но сильно потускнела и мистика добрая, то есть без которой невозможны ни таинства, ни молитва, ни любовь, ни вера, ни вся Церковь; а между тем Хомяков все подбрасывал топлива. Кроме самого учения о таинствах, которое все может быть заподозрено в протестантизме, но над которым мы не имеем возможности останавливаться, обращает на себя внимание его отношение к молитве. <...> Однако не нужно думать, что здесь предполагается какая-нибудь частная молитва и ответ на нее, что было бы вполне согласно с представлением истинно-православного человека. Нет, „труд для пользы других, бескорыстный (хотя отчасти) есть молитва, и молитва не только высшая, чем лепетание славянских слов в уголке, перед суздальскою доскою, но высшая многих, гораздо более разумных молитв, в которых выражается какой-то загробный эгоизм более, чем любовь. Молитве, так сказать, нет пределов. Отрывать ее от жизни, формулировать, заключать ее в отыскании „серединной точки“ и проч., все это нелепо».

Как хороша эта «суздальская доска» в устах защитника Православия! Самарин, много позже описываемого времени, хлопотал о том, чтобы изгнать это выражение из третьей брошюры Хомякова о Церкви, в рукописи (во французском подлиннике) которой она встречается. Надо заменить «„суздальскую доску“ словом (?) „икона“», — писал он тому же И. Аксакову; впрочем, лишь в виде „цензуры“»25.

Эта часть черновика диссертации дает представление как о характере самой рукописи, так и о том, какой невосполнимой потерей для нашей духовной культуры стала утрата окончательного варианта рукописи монографии Ф. К. Андреева о Самарине.

Ряд ценных сведений о своей кандидатской работе Ф. К. Андреев сообщил уже после защиты в письме к Ф. Д. Самарину от 10 марта 1914 г. Он признал большинство ее недостатков, указанных рецензентами, и объяснил недоразумение, связанное с «ярлыками» на немецком языке, которых не было в диссертации. Федор Константинович также подробно изложил в этом письме свою концепцию духовного роста героя и свои дальнейшие намерения по улучшению качества монографии. Он писал: «Молодость и сравнительно большое сходство духовной эволюции Юрия Федоровича с той, что пришлось пережить и мне, сделали то, что биограф так тесно слился с тем,

Ф. К. Андреев — студент четвертого курса МДА

о ком он писал, что биография, выиграв в психологическом отношении, кое-что утеряла в смысле историческом»26. Особенно подробно он остановился на том огорчительном для Самариных, бережно охранявших семейные традиции, обстоятельстве, что из-за глубокого внутреннего сочувствия своему герою неверно осветил отношения Юрия Федоровича с его отцом и вопрос о примененных к нему суровых воспитательных методах.

Ф. К. Андреев рассматривал свою кандидатскую работу как своего рода «продолженный и расширенный дневник» Ю. Ф. Сама-рина27, как полезный, но предварительный труд, лишь «черновик», не предназначенный для печати. Он надеялся устранить все недостатки и учесть все пожелания в магистерской диссертации. Молодой исследователь собирался преодолеть «пережитый психологизм» и перейти «с теперешней психологической почвы на историческую», но ни в коем случае не теряя той духовной глубины, которую он, по его мнению, раскрыл в кандидатской работе благодаря субъективной точке зрения.

* * *

Несмотря на молодость и отсутствие опыта, Ф. К. Андреев за выдающиеся успехи еще до окончания духовной академии был рекомендован на кафедру систематической философии и логики вместо покойного профессора А. И. Введенского. Выбор облегчался еще и тем обстоятельством, что А. И. Введенский, осознавая свою близкую кончину, выдвинул в качестве своего преемника по кафедре именно Федора Константиновича. Рекомендация Совета МДА на должность преподавателя систематической философии и логики гласит: «Почивший философ находил в своем ученике все качества, требуемые от философа — любовь к науке вообще и к философии в особенности, изумительное трудолюбие и талантливость»28. Далее в рекомендации отмечались и другие достоинства выпускника академии — «его глубокая религиозность, его скромность, его возвышенно-идеалистическое направление». В аттестате Ф. К. Андреева были только отличные оценки. И все же выдвижение на столь ответственное профессорское место, при всех очевидных успехах, не могло бы, разумеется, состояться без одобрения руководства. Нет сомнения, что ректор академии, епископ Феодор (Поздеевский) благоволил к глубоко верующему, консервативно мыслящему воспитаннику. Было принято решение допустить Андреева к чтению пробных лекций по вакантной кафедре.

После успешного чтения перед аудиторией пробных лекций на темы «Московские шеллингианцы и „Вертер“» и «Первые произведения Канта» (черновики лекций сохранились) осенью 1913 г. исправляющий должность доцента кафедры систематической философии и логики Ф. К. Андреев приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Но занятия славянофилами и работа над монографией о Самарине не прекращались. Так, 11 марта 1914 г. Ф. К. Андреев сообщает отцу Павлу: «Переписываюсь с Ф. Д. Самариным по поводу „ледяного холода родительского дома“»29 — речь идет об упомянутом выше ответном письме на критику племянника славянофила, которая не могла не повлечь за собой некоторый пересмотр концепции исследования.

Продолжал Ф. К. Андреев и сбор новых материалов для книги. 27 июня 1915 г., находясь на отдыхе в Луге, он пишет Флоренскому, что обнаружил у хозяина «не без славянофильских замашек» огромное количество журналов, в которых роется с единственной целью — отыскать что-нибудь о Самарине.

В следующем письме к другу содержится важное сообщение об изменении концепции своей монографии в сторону более критического отношения к либеральным проявлениям во взглядах его героя: «Самарин у меня, кажется, все более и более очищается от философии в дурном смысле и вместе с тем оживает... но с тем же вместе

Епископ Феодор (Поздеевский), ректор МДА в 1909–1917 гг.

он, кажется, окажется либералом, и хотя

не буду читать ему много нотаций за это, но и для похвал место вряд ли найдет-ся...»30 Это сообщение — своего рода параллель к строго критическому выступлению отца Павла на тему протестантских тенденций в богословии Хомякова, поддержанному Ф. К. Андреевым. Об их активных контактах в этот период, кстати, говорит

то, что в отдельном оттиске критических заметок отца Павла «Около Хомякова» (1916) была помещена таблица родственных взглядов славянофилов, составленная Ф. К. Андреевым.

Одним из основных ориентиров при составлении канвы славянофильского движения в диссертации для Андреева был Н. П. Барсуков, автор многотомного труда «Жизнь и труды М. П. Погодина». Андреев упоминает в письме к Флоренскому в 1915 г. мнение ценимого им историка отечественной мысли и общественного движения, что в славянофильстве «слишком мало церковного элемента и древнерусской исторической пластики», и соглашается с Барсуковым: «Кажется, он не неправ, и об этом все-таки придется говорить в магистерской...»31 Итак, работа над магистерской диссертацией касалась не только сбора фактического материала, но и изменения идейной направленности монографии.

Статья «Камень, отвергнутый строителями (Сто лет борьбы за онтологизм)», опубликованная в «Богословском вестнике» в 1914 г. (№ 10/11), является записью первой лекции Ф. К. Андреева, прочитанной им студентам осенью 1913 г. Она посвящена памяти профессора А. И. Введенского, под началом которого Федор Константинович готовил свою кандидатскую диссертацию. Рассматривая аксиологический подход, используемый профессором Введенским, Андреев показывает принципиальную разницу онтологических оснований, на которых зиждется русское православное богословие, и неокантианской философии «методического критицизма», делая вывод о бесперспективности рассудочной мысли. Некоторые детали этой лекции-статьи, относящиеся к критическому анализу эволюции рационализма в западной философии, напоминают страницы кандидатской диссертации Ф. К. Андреева. Начиная с этой работы можно говорить о философских взглядах Андреева как о славянофильски окрашенной философии онтологизма.

В 1914 г. Московская духовная академия отмечала свое столетие. В следующем году Андреев опубликовал в журнале «Богословский вестник» свою приуроченную к юбилею обзорную работу «Московская Духовная Академия и славянофилы» — самый обширный из дошедших до нас его трудов. При том, что это исследование явилось как бы побочным продуктом при работе Ф. К. Андреева над диссертацией и представляет собой довольной беглый и сжатый — ввиду необъятности материала — свод документальных свидетельств о связях академии с писателями-славянофилами, это ни в коей мере не сухой библиографический справочник. Обзор насыщен интереснейшей, хотя и фрагментарной информацией, касающейся самых разных богословов и светских мыслителей; в исследовании множество живых, емких цитат из малодоступных источников. Тот факт, что сама диссертация Ф. К. Андреева, сначала целиком посвященная Ю. Ф. Самарину, а потом разросшаяся до истории всего раннего славянофильства, до нас не дошла, придает довольно обширному разделу данного обзорного труда, в котором рассматриваются связи с МДА Ю. Ф. Самарина, особый интерес. В нем использованы, кстати, некоторые ценные сведения из документов, предоставленных автору семьей потомков славянофила. В предисловии к своему труду Федор Константинович не только обозначил принципы, положенные в основу работы, которая предполагала раскрыть «черты внутреннего совпадения двух великих течений: славянофильского и духовно-просветительного», но и показал, что оба этих направления отечественной мысли ему дороги и близки.

* * *

Как отметил позже В. В. Розанов в статье «Бердяев о молодом московском славя-нофильстве»32, члены «Новоселовского кружка» строили свои отношения подобно дружескому христианскому сообществу, интересовались работами друг друга, вырабатывая православное единомыслие, и участвовали в совместных издательских делах. Одним из тех, кого Розанов выделял в близком ему по духу кружке, был молодой богослов Ф. К. Андреев. Целая полоса в жизни сначала студента, а потом преподавателя академии была связана с Розановым, о чем свидетельствует интенсивная переписка, которую вели, сблизившись, отец Павел и Василий Васильевич в 1910-е гг. Из этой переписки, на страницах которой то и дело мелькает имя Федора Константиновича, становится очевидным, что Андреев в начале 1910-х гг. очень быстро стал одним из подающих большие надежды членов «Кружка ищущих христианского просвещения». Как коллега и друг Флоренского, он не мог не познакомиться с известным писателем, переписывавшимся с отцом Павлом. Это знакомство состоялось уже в 1911 г., когда Андреев был еще студентом. Навещая во время каникул родных в Петербурге, он привозил Розанову из Сергиева Посада вести от отца Павла.

С каждым годом упоминание имен Андреева, а также еще одного молодого мыслителя православно-славянофильского направления — С. А. Цветкова, в переписке двух выдающихся мыслителей растет. В 1915 г. Розанов пишет, например, в одном из писем, при чтении какой-то рецензии Андреева: «По-моему drei: Цветков, Андреев и батюшка Флоренский сейчас самые значительные, самые благородные люди в России (читаю январь, реценз. Андреева). Как я вас люблю троих...»33.

Видно, как рад был писатель новому православно настроенному философскому таланту: «Поклон Андрееву. Это большая надежда академии, славянофильства, книжности вообще»34. При этом, конечно, нельзя не заметить, что на хвалебные высказывания Розанова об Андрееве во все дореволюционные годы падал отсвет того блеска, который излучала яркая личность отца Павла Флоренского.

В еще одной своей статье этого периода патриотически и даже церковно настроенный в то время Розанов упоминал Андреева вместе с Флоренским как представителей той тенденции, что «именно самые выдающиеся умы»35 переходили после университетского курса наук на духовную ниву. Из письма в письмо чуткий Розанов писал отцу Павлу об особой атмосфере московского кружка — о проявлениях столь ценимой им «богословской теплоты» отношений36. Он отмечает «тихую, молчаливую благородную нежность» молодых последователей славянофильских идей, имея в виду С. А. Цветкова и Ф. К. Андреева, — «первый и настоящий цветок Церкви», «лучезарное явление Руси, явление Будущего <...> что-то совсем новое...»37. Восторгаясь молодой порослью сторонников славянофильского направления русской мысли, выросшей под влиянием отца Павла и М. А. Новоселова, Розанов вспоминает своего наставника Страхова, который умер в печали из-за того,

М. А. Новоселов и священник Павел Флоренский в Сергиевом Посаде

что в его время славянофильские настроения почти сошли на нет: «...Как бы заплакал радостью Страхов, узнав это»38.

В письме к Розанову, написанном Ф. К. Андреевым в 1915 г. по поводу полученного в дар от автора второго короба «Опавших листьев», он отмечает, что общие черты его героя — Ю. Ф. Самарина — перекликаются с «листком» из «Опавших листьев»39. Этот «листок» он намеревается включить в свою монографию о славянофиле: «Революции исходят из молодого „я“, царства — из покорности судьбе»40.

В 1916 г. Розанов отметил в очерке, посвященном книге отца Павла Флоренского «Около Хомякова», что таблицу родственных связей славянофильского кружка для этой брошюры составил Ф. К. Андреев, «почтенный изучатель Ю. Ф. Самарина»41.

А в другой рецензии на то же издание, опубликованной в газете «Колокол», он, среди прочего, известил о скором выходе монографии Андреева о Самарине: «Порадуем приверженных к славянофильству людей и другим известием: вскоре же, в этом году или в следующем, выйдет огромная книга-диссертация о Ю. Ф. Самарине вышеупомянутого Андреева, также профессора Московской духовной академии»42.

Можно представить, что если бы не революция, труд о Самарине вышел бы в свет своим чередом, а из Федора Андреева почти наверняка получился бы «хороший ученый деятель, а может быть, и прекрасный преподаватель», как был в том уверен в 1913 г. близко его знавший философ В. А. Кожевников43. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

Монографии, над которой Андреев работал вплоть до революции, так и не суждено было выйти в свет, хотя сам автор на это очень надеялся. Даже в январе 1918 г., когда рушился весь традиционный уклад России, а сам Федор Константинович никак не мог оправиться от болезни, он не переставал совершенствовать свой труд и думать о его завершении. 24 января 1918 г. он писал отцу Павлу о незавершенной книге: «...Войти сейчас в сделку с издательством не решаюсь, прежде всего потому, что не знаю, когда же, наконец, приступлю к писанию оной работы, т. е. когда вернусь в Посад. Однако в голове моей она пишется непрерывно и из всего читаемого берутся выписки в ее пользу»44.

Андреев вкладывал в работу всю свою душу и потому, размышляя о ней в трагическое время, он придавал своей книге большое значение: «Думается мне, что кризис политический и мой личный недалеко, но все, конечно, в Божьей власти. Правда, я, м<ожет> б<ыть>, излишне высокого мнения о своем труде, что связываю его появление с космическими эволюциями и фамильными гороскопами, но уж, видно, натура моя такая, что я, как говорят в Одессе, литературные свои произведения „выпускаю из себя“, а не просто пишу и печатаю»45.

Наталья Николаевна Андреева, вдова богослова, вспоминала, что отец Феодор хотел издать книгу с иллюстрациями, с портретами Самарина, с многочисленными подробностями его жизни и потому все оттягивал ее печатание.

Ф. К. Андреев писал о своей книге, которой так и не суждено было найти путь к читателям: «...Моя цель — не „литературная характеристика“, а достойный памятник достойному самой высокой и вечной памяти в сердцах любящих родину»46.

16 января 1917 г. Федор Константинович еще надеется завершить работу и укоряет себя за то, что из-за болезни и домашних неурядиц не завершает ее: «Действительно, я физически ненадежен и сделать хоть одно дело („Самарин“), для которого у меня есть все средства, важнее, чем захватить в свои руки много дел и их не доделать...»47.

Последние упоминания о книге-диссертации, посвященной Самарину, содержатся в письмах Федора Константиновича к отцу Павлу Флоренскому, написанных уже после революции, 17 и 24 января 1918 г. Однако в них говорится, правда, уже не столько о самой монографии, сколько о том, что вместо науки у автора книги «начинается религия». Эти письма свидетельствуют о том серьезнейшем духовном выборе, который встал перед богословом в это драматическое время: «Что касается печатания диссертации и вообще дел академических, то не знаю, вследствие ли последних потрясений и разных домашних раздоров или по законам духовного роста, но мне кажется <...> мне наступает время самоопределения, в сторону ли пастыря или брака, или в монашество (конечно, не ученое). Последняя дума занимает меня гораздо больше первой...»48.

Фундаментальный труд по истории славянофильства, которому так и не суждено было попасть в печать, бесследно исчез после его изъятия. По всей видимости, он, как и весь архив протоиерея Феодора Андреева, был уничтожен, так как на запрос М. Ф. Андреевой в «компетентные органы» о наличии в архивах ФСБ каких-либо рукописей отца был получен отрицательный ответ.

Таким образом, книга о Самарине, в которую Ф. К. Андреев вложил столько трудов и на которую возлагал столько надежд, до нас не дошла, как не дошло и еще одно его важнейшее произведение — «Литургика». Можно сказать, что капитальных трудов в области философии и богословия от Андреева не осталось.

Поэтому он вошел в историю прежде всего не как богослов или философ, а как православный христианин, сознательно принявший крест священства и исповедничества уже после революции, в страшные годы безбожной власти, когда само служение Церкви требовало подвига.

* * *

Революционные настроения проникли в академию задолго до февральских событий. В марте 1917 г. наиболее либеральные профессора МДА составили и направили в Синод докладную записку, одним из требований которой было устранение ректо-ра-«реакционера», епископа Феодора (Поздеевского). Декларация была поддержана всеми, кроме отца Павла Флоренского и Ф. К. Андреева49. После удаления 1 мая 1917 г. из академии епископа Феодора отец Павел Флоренский написал прошение об отставке с должности редактора «Богословского вестника». Редактором был избран идейный противник «консерваторов» профессор М. М. Тареев. «Богословский вестник» просуществовал еще до середины 1919 г., но таким идейным сторонникам ректора епископа Феодора и отца Павла, как Ф. К. Андреев, доступ в него после февральской революции стал закрыт. Надо, правда, сказать, что хотя Федор Константинович изредка и появлялся в этот смутный период в академии, ему было не до богословских трудов из-за разорения семьи и болезней.

Бесценным свидетельством об этом сложном времени и его тревожной атмосфере являются письма Ф. К. Андреева к отцу Павлу Флоренскому. О многих событиях, вскользь упоминаемых в письмах, мы можем лишь догадываться на основании известных деталей биографии Ф. К. Андреева и исторического анализа того момента. Ввиду крайне ограниченного количества исторических документов, относящихся к периоду гонений на веру, письма 1920-х гг. имеют особо важное значение.

Как отмечал Федор Константинович в своей рецензии 1912 г. на том переписки Ю. Ф. Самарина, письма стали в суровую Николаевскую эпоху одним из важнейших литературно-философских жанров ранних славянофилов, так как позволяли укрыться от цензурного гнета и выразить в дружеском, передаваемом «с оказией», тексте, «сокровенные мечты и думы». Сходная ситуация сложилась после революции для «московских славянофилов» (так Розанов называл иногда кружок, центральными личностями которого были М. А. Новоселов и отец Павел Флоренский), хотя преследования в советский период были несравненно более жестокими. Но в том и другом случае частные письма зачастую служат важнейшим источником сведений о духовной жизни и настроениях людей. Письма Федора Константиновича, как бы эпизодичны они ни были, дают самое живое представление о том, как происходила внешняя ломка старого режима в духовной сфере и с каким беспокойством переживал эти перемены он сам.

Путь непрерывного возрастания силы духа Федора Константиновича и его постепенное движение от ученического преклонения перед своим старшим другом к духовной и творческой самостоятельности и от богословского исследования славянофильства к принятию священного сана и вступлению на путь иерейского подвига самопожертвования во имя служения Церкви хорошо прослеживается по его письмам.

Обремененный болезнями, среди тяжелых бытовых забот, оторванный от привычной академической обстановки Андреев не унывает и не тратит времени даром: он еще с предреволюционной поры, словно параллельно драматическим событиям внешней жизни, переживает совсем не заметный, но не менее драматический поворот в своем внутреннем мире, в своей духовной жизни. Перед самой революцией, узнав о внезапном переезде Розанова в Сергиев Посад, Федор Константинович видит

Отец Феодор Андреев с дочерями Аней и Машей в этой неожиданной и взаимной смене мест пребывания знак сходства их судеб — надежду на то, что талантливый писатель-парадоксалист, переехав к православным святыням, оставит свои прежние колебания: «А что Розанов! У нас с ним у обоих „начинается религия“. Слава Богу! Давно пора!». Однако они не только словно поменялись с Розановым местами жительства, но и их духовные пути после революции резко разошлись: Розанов разочарует своих православных друзей, обрушив на них вскоре свой святотатственный «Апокалипсис нашего времени».

Что же касается Ф. К. Андреева, то принципиальный вопрос: как жить дальше — он для себя в это время уже решил. Колебаний в главном уже нет: он целиком посвятит себя Церкви, но еще не сделан выбор следующего важнейшего шага. Некоторое время он еще колебался: стать ли священнослужителем или монахом? Федор Константинович больше склоняется к монашеству, но, что важно, «ни в коем случае не ученому». Он думает не о духовной карьере, но о церковном служении, ясно осознавая, что в новых суровых условиях верность Христу будет требовать настоящего подвижничества. Научные труды становятся в этот период для него совсем неуместными, но это вовсе не значит, что богослов просто устраняется от профессиональных дел. Вынужденно обосновавшись снова в родном Петербурге-Петрограде, Ф. К. Андреев включается, по приглашению И. П. Щербова и вместе с ним, в активную церковно-педагогическую деятельность. После закрытия Духовной академии в Петрограде он в качестве профессора преподает в организованных не без его участия единственных истинно православных учебных заведениях бывшей столицы — в Богословско-Пастырском училище и в Богословском институте (после закрытия института и училища он преподавал на Богословско-пастырских курсах до 1928 г.). Судя по письмам и воспоминаниям Н. Н. Андреевой, преподавание в Богословском институте было очень важной деятельностью для Федора Константиновича, которой, несмотря на тяжелейшую обстановку, он отдавал все свои душевные и физические силы, Как пишет Наталья Николаевна, его первенства как преподавателя никто не опровергал.

И, наконец, в 1922 г. приходит время для следующего, может быть, самого важного шага в биографии Ф. К. Андреева — решения о принятии им священного сана

Северо-западная башня Александро-Невской лавры.

В ее помещениях располагалось Богословско-пастырское училище, здесь же жили преподаватели после закрытия Санкт-Петербургской духовной семинарии в подлинно апокалиптическое послереволюционное время, когда рушились сами основы устоявшейся жизни. Следует отметить, что сам этот его поступок не был в ту переломную эпоху чем-то исключительным и единственным. Эти годы были отмечены очищением нравственной атмосферы в духовной среде и взлетом религиозно-философской жизни образованного слоя русского общества. Вспомним, что чуть раньше Андреева приняли сан в Москве такие видные мыслители, как С. Н. Булгаков, В. П. Свенцицкий, С. Н. Дурылин, С. М. Соловьев. Для бывшего преподавателя Московской духовной академии Андреева этот поступок в новых политических условиях стал вполне естественным и обдуманным шагом, актом веры, несмотря на то, что грозное время почти неминуемо сулило вступающему на трудный иерейский путь крестные испытания. Внешне переход Ф. К. Андреева от богословского исследования славянофильства к церковному служению оказался прост и естественен, так как не было барьера между предметом его богословских занятий и верой, между его религиозно-философскими взглядами и поведением в реальной жизни. Эта внутренняя цельность образа богослова-христианина, это непрерывное духовное возрастание особенно привлекают внимание к его личности.

Переходные годы — с 1917 по 1922 г. — были для Ф. К. Андреева, как, впрочем, и для большинства русских людей, годами больших жизненных лишений и испытаний: смерть брата, тяжелая болезнь, полная утрата былого материального благополучия и необходимость зарабатывать хлеб насущный. Но все это время не прекращалась активная творческая деятельность протоиерея Феодора.

В 1918 г. Андреев принимает участие в новом журнале православной направленности «Возрождение» (вышло всего десять номеров), в котором были опубликованы две его статьи. После «Возрождения» ни одно сочинение Ф. К. Андреева в печати уже не появилось, а весь его архив бесследно пропал.

Нам остается только сожалеть, что была утрачена огромная монография Федора Константиновича, которая стала бы настоящим литературно-философским памятником Ю. Ф. Самарину и всему славянофильству.

Но если об этой главной книге академического периода творческой биографии Андреева мы имеем хотя бы представление по черновым наброскам, то от другого важнейшего труда второго, церковного периода жизни и деятельности отца Феодора, также изъятого ОГПУ большого богословского сочинения «Литургика», не осталось, по существу, никаких следов. О самом содержании труда на тему богослужения Православной Церкви нам известно разве что из фрагментарных упоминаний близких по содержанию лекций отца Феодора на темы богослужебного чина и канонов Православной Церкви в записях и письмах Н. А. Александрова, который не только был духовным сыном отца Феодора и членом его кружка, но и некоторое время жил в его квартире.

Рукопись «Литургики» была закончена отцом Феодором Андреевым, по всей видимости, в 1926 гг. Помимо упоминания Б. А. Филистинским и отрывочных записей Н. А. Александрова, об этом исследовании церковного богослужения коротко сказано, со слов попавшего за границу и ставшего после войны профессором Джордан-вилльской православной семинарии И. М. Андреевского, в книге «Новые мученики российские», составленной протопресвитером Русской Зарубежной Церкви М. Поль-ским50. Андреевский, который высоко оценивал «Литургику» своего духовного отца, сообщал, что у него имелся экземпляр этой утраченной рукописи даже после конфискации всего архива протоиерея Феодора Андреева. Однако он сам уничтожил ее перед началом войны, опасаясь грозивших за нее преследований, так как в то время по квартирам в Ленинграде и пригородах велись повальные обыски.

Возможно, утраченная книга о толковании Божественной Литургии стала бы вершиной всего творческого пути рано скончавшегося мыслителя — ведь, в отличие от дошедших до нас произведений, этот богословский труд был написан отцом Феодором уже в зрелые годы, на основании большого церковного опыта. О бесценной утрате заставляет еще больше сожалеть сообщение Б. А. Филистинского (писавшего под псевдонимом Борис Филиппов), что отец Павел Флоренский, который был чрезвычайно сдержан на похвалы, назвал этот «замечательнейший», по словам самого Филистинского, труд отца Феодора «непревзойденным»51.

Отблеск этой утраченной работы лежит на докладе о Блоке, в котором протоиерей Феодор показывает глубокое знание литургического богословия, а строгие суждения автора о демонизме поэзии Блока и пародийности светской литературы перекликаются с его известными высказываниями.

* * *

Доклад «О Блоке», датированный 1926 г., должен быть отнесен к числу важных произведений протоиерея Феодора Андреева, написанных, как и «Литургика», в середине 1920-х гг. Ранее из-за сомнений в атрибуции предполагалось включить это сочинение в раздел «Dubia»52, но в последние годы открылись новые обстоятельства, позволяющие с уверенностью признать автором доклада отца Феодора. Теперь, в результате исследовательской деятельности Свято-Тихоновского университета стало, наконец, понятно, как, от кого и почему рукопись доклада о Блоке попала к издавшему его Н. А. Бердяеву, взгляды которого были далеки от консервативных установок иосифлян.

Свет на эту поистине детективную историю косвенным образом пролила сначала статья О. В. Косик о попавшем за границу сборнике иосифлянских документов53, а затем и публикация самого дела54. Благодаря этим публикациям мы обрели недостающие аргументы в пользу нашей атрибуции. Теперь ясно, что история отправки «Дела митрополита Сергия» и ряда рукописей, среди которых наверняка был и доклад о Блоке, к отцу Павлу Флоренскому никакого отношения не имела. Зато отец Феодор непосредственно редактировал рукописи сборника перед их отправкой за границу в 1929 г. Он и лично контактировал в это время с осуществившим переправку документов журналистом Михаилом Михайловичем Брендстедом (его направил к отцу Феодору М. А. Новоселов). Брендстед имел возможность, будучи подданным Дании, переправить иосифлянский сборник за границу «дипломатической вализой» и воспользовался ею, присоединив к нему и ряд других рукописей. Одной из них явно был «Доклад о Блоке».

В приведенном О. В. Косик письме Брендстеда к Н. А. Бердяеву55, обнаруженном исследователями в московском архиве РГАЛИ, находит объяснение и то, почему

Протоиерей Феодор Андреев

переправленные за границу иосифлянские документы, а также «около ста печатных листов» работ «из области философии, истории», отобранных самим Брендстедом, попали именно к Бердяеву. Как известно, религиозной ортодоксальностью философ не отличался, и его связь с иосифлянами вызывала недоумение. Оказалось, что Бердяев был любимым мыслителем М. М. Брендстеда, который считал себя его учеником и мечтал с ним познакомиться. По этой причине в рукописный сборник «Дело митрополита Сергия» самим Брендстедом была включена диссонирующая с ним по тональности статья Бердяева «Вопль Русской Церкви», в которой оправдывалась позиция митрополита Сергия (ранее, в 1927 г., опубликованная в парижской газете «Последние новости»). По той же причине уже сам Н. А. Бердяев сопроводил опубликованный им в 1931 г. в журнале «Путь» доклад о Блоке «покойного петроградского священника» своей статьей, смягчающей строгую по отношению к поэту позицию автора доклада. Итак, не остается сомнений, что скончавшийся в 1929 г. протоиерей Феодор Константинович Андреев и был этим «петроградским священником», чье имя Бердяев при публикации доклада о Блоке в 1931 г. по понятным соображениям в печати раскрыть не мог. К отцу Павлу Флоренскому эта публикация доклада, как и повторная, последовавшая в 1974 г., никакого отношения не имела, кроме того, что автор доклада, протоиерей Феодор Андреев, находился под сильным влиянием идей своего друга. Таким образом, спор об авторстве доклада может считаться завершенным.

* * *

Как известно, отношение современной Русской Православной Церкви к иосифлян-скому движению все еще остается неоднозначным, хотя категорическое признание его «расколом справа», приравненным тем самым к обновленчеству — «расколу

Могила отца Феодора на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, 1929 г.

слева», надеемся, ушло в прошлое. Более перспективным нам представляется такой подход к смутному периоду церковной истории, который изложен в книге «Очерки истории Санкт-Петербургской епархии». Согласно этому подходу, разделение иосифлян с митрополитом Сергием считается не «расколом в точном смысле слова, а лишь временной смутой в каноническом управлении Церко-вью»56, а многочисленные новомученики с обеих сторон рассматриваются как представители единой Церкви. Именно такой подход и принят комиссией по канонизации Русской Православной Церкви, прославившей в лике святых священномучеников митрополита Кирилла (Смирнова) и епископа Виктора (Островидова), а также мученика Михаила Новоселова, занимавших близкую к отцу Феодору Андрееву позицию.

Мы не дерзаем выносить какие-либо свои личные суждения по конфликту иосифлян с митрополитом Сергием, но у нас нет никакого сомнения, что участие протоиерея Феодора Андреева в иосифлянском дви- жении стало для него единственно возможным способом неуклонно следовать своим внутренним убеждениям, и в этом не было ни малейшей личной корысти, если не считать «корыстью» непоколебимую готовность пострадать за веру Христову.

По воспоминаниям современников, протоиерей Феодор был замечательным проповедником, обладавшим «редчайшим обаянием» при «строгой требовательности к себе и окружающим, простоте обращения при глубокой церковности и образованности». Он зарекомендовал себя одним из наиболее видных представителей духовенства в Петрограде/Ленинграде 20-х гг., пользовавшимся особенной популярностью среди прихожан из интеллигенции. Слава о его твердой вере и исключительных способностях широко распространялась в лагерях и тюрьмах. Мы полагаем, что имя этого подвижника православия, которого выдающаяся пианистка М. В. Юдина, духовная дочь отца Феодора, назвала «ярчайшей звездой богословия и пастырства»57, должно быть сохранено в памяти потомков, а его дошедшие до нас труды должны быть доступными всем, кому дорога истина и кто стремится к беспристрастной оценке этих важнейших исторических событий.

Список литературы Утраченная книга о богословии и философии Ю. Ф. Самарина протоиерея Феодора Андреева

- Алчущие правды. Материалы церковной полемики 1927 года. Сост., авт. вступ. ст. свящ. А. Мазырин, О. В. Косик. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 424 с.

- Взыскующие града. Хроника жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. Вступ. статья, публ. и комм. В. И. Кейдана. М., 1997.

- Голубцов С. Московская духовная академия в эпоху революций. Акад. в соц. движении и служении в начале XX в. По материалам арх., мемуаров и публ. М.: Мартис, 1999. 247 с.

- Иванова Е. Флоренский подлинный или мнимый? // Литературная учеба. 1990. Кн. 6. С. 93-116.

- Косик О. В. Голоса из России: Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР (1920-е — начало 1930-х годов). М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 312 с.

- Косик О. В. Сборник «Дело митрополита Сергия» и участие в нем мученика Михаила (Новоселова) // Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. 2009. Вып. 2(31). С. 77-95.

- Можанская А. Ф., Андреева М. Ф., Фатеев В.А. Андреев, Федор Константинович // Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001. С. 348-350.

- Можанская А. Ф., Андреева М. Ф. «Я избрал путь истины, Господи». Жизненный путь и служение протоиерея Феодора Андреева. 1887-1929 / Подг. при участии А.К. Галкина, В. А. Фатеева, И. В. Щелкачевой. Гл. ред. прот. Владимир Воробьев. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019. 645 с.

- Очерки истории Санкт-Петербургской епархии / Ред.-сост. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). СПб., 1994. 318 с.

- Письма В. А. Кожевникова к Ф. Д. Самарину // Богословские труды. Вып. 40. М., 2005. Публ. священника Александра Дубинина. Комм. свящ. Александра Дубинина, И. В. Дубининой и А. Д. Кожевниковой. C. 274-354.

- Переписка В. В. Розанова и П. А. Флоренского // Розанов В. В. Литературные изгнанники. Кн. 2. М.; СПб, 2010. С. 9-412.

- Платонов Н Ф. Почему я вышел из церкви. Из неопубликованных записок б. ленинградского митрополита Н. Ф. Платонова // Правда о религии. Сборник. М. 1959.

- Половинкин С. Андреев Федор Константинович // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М. 1995. С. 23-24.

- Польский М, протопресвитер [сост.]. Исповедник Феодор Андреев // Новые мученики российские. Джорданвилль. 1957. Т. 2. С. 131-134.

- РозановВ.В. В чаду войны. Статьи и очерки 1916-1918 гг. / Под ред. А.Н. Николюкина. М.; СПб., 2008.

- Розанов В.В. Листва. М.: Республика, СПб.: Росток, 2010.

- РозановВ.В. ПерепискаВ.В.Розанова и П.А.Флоренского // РозановВ.В. Литературные изгнанники. Кн. 2. П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-Отрок. В. А. Мордвинова. М.: Республика, СПб.: Росток. С. 9-412.

- ФатеевВ.А. От богословия к исповедничеству // Вера-Эском. Сыктывкар. 1998. №304. С. 14-15.

- Фатеев В.А. Флоренский или Андреев? Еще раз по поводу доклада о Блоке, приписываемого о. Павлу Флоренскому // Христианство и русская литература. Сб. 3. СПб.: Наука, 1999. С. 298-330.

- Фатеев В. А. Друг и духовник о. Павла Флоренского // Энтелехия (Кострома). 2000. № 2. С. 78-85.

- Фатеев В. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.: Пушкинский Дом, 2013. 1056 с.

- Феодору Дмитриевичу Самарину от друзей (Заметки Вл. А. Кожевникова, Гр. Н. Трубецкого, П. Б. Мансурова, свящ. П. А. Флоренского, М. А. Новоселова, Ф. К. Андреева и С. Н. Булгакова) // Богословский вестник. 1916. Окт./дек. С. 541-581. Отд. оттиск: Феодору Дмитриевичу Самарину (ф 23 окт. 1916 г.) от друзей. Сергиев Посад, 1917. С. 20 -31.

- ФилипповБ.А [Филистинский Б.А.]. Архиеп. Иоанну Сан-Францисскому. Письмо от 25 мая 1948 г. / Публ. Е. А. Голлербаха. Материалы из архива архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Д. А. Шаховского). III. Из переписки с Б. А. Филипповым. // Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры (СПб). Т. 2. 1996. № 3. С. 323-327.

- Филиппов Б.А. [Филистинский Б.А.]. Всплывшее в памяти. Лондон, 1990. С. 162.

- ШкаровскийМ.В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб., 1999. 400 с.

- Юдина М. Лучи Божественной Любви. Литературное наследие. М.; СПб., 1999. 816 с.