Вариабельность атмосферной эмиссии 557.7 нм

Автор: Михалев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 17, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается изменчивость внутрисуточных, средних за ночь и среднемесячных значений интенсивности атмосферной эмиссии 557.7 нм (75577). Используются данные наблюдений свечения верхней атмосферы Земли в регионе Восточной Сибири (52° N, 103° E) за период 1997-2010 гг. В качестве индекса изменчивости рассматривается коэффициент вариации KV соответствующих величин. Для 23-го солнечного цикла получены и обсуждаются сезонный ход KV среднемесячных /5577, зависимость от солнечной активности среднемесячных значений /5577 для каждого месяца, коэффициент вариаций суточных значений /5577 для различных сезонов года, изменчивость /5577 во время некоторых геофизических явлений, корреляция вариаций /5577 с глобальными климатическими индексами.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103435

IDR: 142103435 | УДК: 551.510.535

Текст научной статьи Вариабельность атмосферной эмиссии 557.7 нм

Собственное излучение среднеширотной верхней атмосферы Земли характеризуется совокупностью атомарных и молекулярных эмиссий и континуумом. Эмиссия атомарного кислорода 557.7 нм является одной из ярких дискретных эмиссий в ночном излучении верхней атмосферы. Эта эмиссия образуется на высотах мезосферы – нижней термосферы и подвержена регулярным и нерегулярным вариациям различных временных масштабов [Шефов и др., 2006]. Выделяются внутрисуточные, межсуточные, сезонные, межгодовые и многолетние вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм ( I 557.7 ), которые отражают проявления различных процессов, явлений и возмущений различной природы на высотах высвечивания этой эмиссии. В настоящее время выявлены такие причины изменчивости I 557.7, как солнечная и геомагнитная активность, внутренние гравитационные волны, вызванные стратосферными потеплениями, сейсмическая и метеорная активность, искусственные воздействия и другие факторы. Несмотря на то, что не все механизмы оптического проявления указанных явлений и процессов до конца изучены, вариабельность эмиссий и их особенности могут служить характеристикой устойчивости или восприимчивости атмосферной системы к геофизическим возмущениям различной природы, а их межгодовые вариации отражать долговременные или климатические изменения атмосферы.

В настоящей работе рассматривается изменчивость внутрисуточных, средних за ночь и среднемесячных значений I 557.7 .

Аппаратура и данные наблюдений

Использовались данные экспериментальных наблюдений эмиссии атомарного кислорода 557.7 нм, полученные в Геофизической обсерватории (ГО) ИСЗФ СО РАН (52° N, 103° E) с августа 1997 по апрель 2010 г. (23-й солнечный цикл). Измерения собственного оптического излучения верхней атмосферы проводились с помощью 4-канального зенит- ного фотометра с выделением линий атомарного кислорода [OI] 557.7 и 630 нм, а также ультрафиолетовой (360–410 нм) и ближней инфракрасной (720–830 нм) областей спектра. Эмиссионные линии 557.7 и 630 нм выделялись интерференционными качающимися светофильтрами (АХ1/2 ~1-2 нм), спектральные диапазоны 360–410 и 720–830 нм – абсорбционными светофильтрами. Угловые поля зрения каналов фотометра составляли 4-5°. Абсолютная калибровка измерительных трактов аппаратуры осуществлялась в отдельные периоды по эталонным звездам и впоследствии контролировалась с помощью опорных световых источников. Программное обеспечение фотометра позволяло записывать данные фотометрических каналов с усреднением ~12 с. Среднеквадратичная погрешность измерений, полученная по измерениям сигналов калибраторов, оценивается величиной ~1 %.

В качестве меры вариабельности I 557.7 рассматривается коэффициент вариации K B соответствующих величин, определяемый как отношение дисперсии к среднему за интервал значению.

Результаты наблюдений и обсуждение

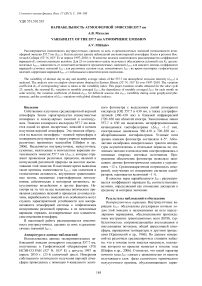

Внутрисуточные вариации. Внутрисуточные вариации I557.7 обусловлены регулярным ночным ходом этой эмиссии и наложенными на него нерегулярными вариациями, обусловленными прохождением внутренних гравитационных волн (ВГВ), турбулентностью, сопровождающейся восходящими и нисходящими потоками, общей циркуляцией атмосферы, вариациями температуры и другими процессами [Красовский и др., 1986]. По данным измерений на различных среднеширотных станциях найдено, что в течение ночи имеется максимум, положение которого во времени меняется в течение года [Шефов и др., 2006]. Считается, что такой характер ночного хода I557.7 связан с зависимостью от высоты излучающего слоя фазы солнечного термического полусуточного прилива, обусловливающего харак- тер ночных изменений [Petitdidier, Teitelbaum, 1977]. В связи с существованием нерегулярных вариаций ночной максимум в суточном ходе I557.7 удается выделить только путем усреднения. Характерный масштаб усреднения, позволяющий достаточно надежно выделить ночной максимум, составляет несколько дней. На рис. 1 для примера приведены данные ночного хода I557.7 для семи ночей в феврале 2007 г. и средний ночной ход за эти ночи по данным ГО ИСЗФ СО РАН.

Согласно многолетним наблюдениям в Абасту-манской обсерватории, средний разброс I 557.7 в течение ночи или разброс средних за ночь интенсивностей в течение года может превышать 30 % [Фиш-кова, 1983]. Отдельные значения интенсивности могут превышать средний ход почти в два раза.

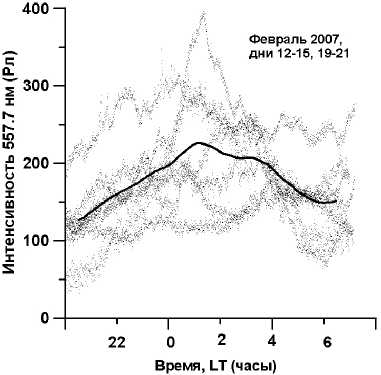

Среднее значение коэффициента вариаций I 557.7 в течение ночи по данным ГО за период август 1997 – апрель 2010 гг. (1170 ночей) составило величину ~0.26. На рис. 2 приведена гистограмма распределения коэффициента вариаций I 557.7 для указанного периода. Видно, что наибольшая часть значений K V заключена в интервале 0.1–0.3.

В табл. 1 приведены значения коэффициентов ночных вариаций I 557.7 в периоды действия некоторых геофизических событий. Использовались результаты исследований геофизических событий, во

Рис . 1. Ночной ход I 557.7 в феврале 2007 г . Точки – из мерения для 7 ночей : 12–15 и 19–21 февраля . Жирная ли ния – среднее значение для указанных дней .

Рис . 2. Гистограмма распределения коэффициента суточ ных ( ночных ) вариаций I 557.7 .

время которых отмечались нерегулярные вариации I 557.7 в диапазоне периодов ВГВ, – во время внезапных зимних стратосферных потеплений [Михалев и др., 2007], землетрясений [Mikhalev et al., 2001], прохождения метеорного потока [Beletsky et al., 2004] и больших геомагнитных бурь, во время которых отмечались высыпающиеся потоки энергичных частиц [Михалев и др., 2005].

Таблица 1

Коэффициенты вариации эмиссии 557.7 нм ( К В )

|

Среднее за весь период наблюдений (1997– 2010 гг ., 1170 ночей ) |

Стратосфер ные потепления (2 события , среднее за 24 ночи ) |

Землетрясе ния (2 собы тия , среднее за 10 ночей ) |

Максимум метеорного потока 18 ноября 2001 г . |

Большие магнитные бури (4 бури , среднее за 4 ночи ) |

|

0.26 |

0.2 |

0.165 |

0.15 |

0.75 |

Результаты, приведенные в табл. 1, показывают, что значения коэффициентов вариаций I 557.7 в периоды действия большинства рассмотренных геофизических событий не превышают средние значения коэффициентов вариации за весь период наблюдений. Полученные результаты можно объяснить тем, что коэффициент ночных вариаций I 557.7 определяется как регулярным ночным ходом I 557.7 с достаточно большой амплитудой, так и нерегулярными вариациями этой эмиссии с меньшими периодами ВГВ. Вероятно, в этом случае вклад регулярного ночного хода эмиссии 557.7 нм в интегральный коэффициент вариаций является определяющим. Исключение составляют большие геомагнитные бури, что, вероятно, связано с другим механизмом возмущений эмиссии 557.7 нм.

Межсуточные вариации

Определенный интерес представляет вариабельность I 557.7 на больших временных масштабах (межсуточные, сезонные вариации) как, например, возможный результат проявления динамики нижележащей атмосферы или солнечной активности.

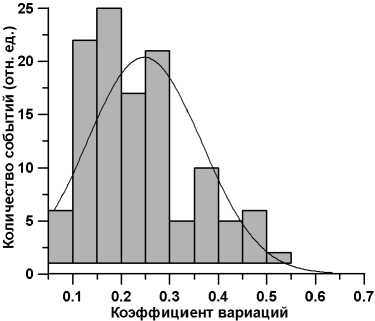

В связи с этим были определены коэффициенты вариаций средних ночных (суточных) I 557.7 ( I с 557.7) для различных сезонов года для периода 1997–2008 гг. (табл. 2 и рис. 3). В табл. 2 для сравнения приведены и средние значения коэффициентов вариаций для четырех стратосферных потеплений в январе, феврале 1998, декабре 2001, декабре 2006 и январе, феврале 2008.

Таблица 2

Коэффициенты межсуточных вариаций средних ночных интенсивностей эмиссии 557.7 нм ( K V) – минимальные, средние и максимальные значения

|

Январь , февраль |

Март , апрель |

Май – август |

Сен тябрь , октябрь |

Ноябрь , декабрь |

Страто сфер - ные потеп ления |

|

|

Мин . |

0.23 |

0.4 |

0.32 |

0.22 |

0.23 |

0.26 |

|

Сред . |

0.39 |

0.55 |

0.47 |

0.39 |

0.51 |

0.43 |

|

Макс . |

0.66 |

0.73 |

0.61 |

0.59 |

0.72 |

0.52 |

Рис . 3. Коэффициенты вариаций K V суточных значе ний I 557.7 для различных сезонов года . Цифрами над кри выми обозначены месяцы , для которых определялись ко эффициенты вариаций .

Для всех сезонов отмечаются небольшие максимумы в 2000, 2001 гг. (максимум солнечной активности), последующее снижение в 2002–2004 гг. и тенденция увеличения коэффициента вариаций суточных значений I с 557.7 в 2004–2008 гг.

Полученные коэффициенты вариаций I с 557.7 для отдельных сезонов года или отдельных лет количественно совпадают с данными работы [Фишкова, 1983], в которой определялись коэффициенты вариаций I 557.7 , характеризующие разброс средних за ночь интенсивностей относительно регулярного сезонного хода (~0.31 летом и ~0.35 зимой, отдельные значения I с 557.7 могут превышать средний ночной ход почти в два раза). Повышенные значения коэффициентов вариаций I с 557.7 в марте, апреле (период перестройки циркуляции атмосферы) и в ноябре, декабре (период усиления волновой активности в атмосфере) предварительно могут тоже быть интерпретированы особенностями 23-го солнечного цикла или особенностями региона наблюдений.

Значения коэффициентов межсуточных вариаций I 557.7 могут отражать существование на высотах высвечивания эмиссии 557.7 нм волновых возмущений с периодами планетарных волн (~2–30 сут), перестройку циркуляции атмосферы в весенний и осенний периоды и другие процессы.

Вопрос о причинах увеличения коэффициентов вариаций суточных значений I с 557.7 на спаде солнечной активности в 2004–2008 гг. в настоящее время остается открытым и требует дополнительного рассмотрения.

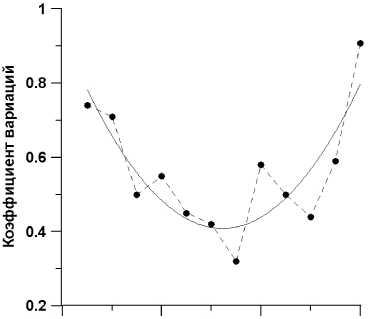

Был также построен сезонный ход коэффициента вариаций среднемесячной интенсивности I м 557.7 за период с августа 1997 по апрель 2010 г. по данным ГО ИСЗФ СО РАН (рис. 4).

Найдено, что наибольшие коэффициенты вариаций среднемесячных значений Iм557.7 приходятся на зимние месяцы (KV~0.64–0.9, максимальное значение в декабре – 0.9), наименьшие – в мае–июле (KV~0.32–0.45) и октябре (KV~0.44). Среднее значение коэффициента вариаций Iм557.7 составило величину 0.56.

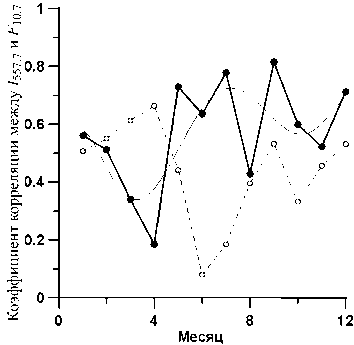

В связи с тем, что использовались данные, охватывающие весь 23-й солнечный цикл, включающий фазы минимума и максимума солнечной активности, в значения коэффициентов вариаций I м 557.7 могла вносить вклад и зависимость интенсивности от солнечной активности [Шефов и др., 2006]. В связи с этим, используя данные за период 1997–2008 гг., для каждого месяца года были определены зависимости I 557.7 от уровня солнечной активности (индекс F 10.7). На рис . 5 приведены коэффициенты корреляций между I м 557.7 и индексом F 10.7 по данным ГО ИСЗФ СО РАН и для сравнения по данным работы [Фишкова и др., 2001] за период 1957–1992 гг. Несмотря на количественное совпадение коэффициентов корреляций между среднемесячными значениями I 557.7 и индексом F 10.7 для отдельных месяцев , сезонный ход зависимостей I 557.7 от уровня солнечной активности для каждой из сравниваемых станций имеет свои особенности.

О 4 8 12 Месяц года

Рис . 4. Коэффициенты вариаций I м 55 7.7 по данным ГО ИСЗФ СО РАН в 23- м солнечном цикле . На рисунке точ ками обозначены экспериментальные значения , сплошной линией – интерполяция экспериментальных данных поли номом 2- й степени .

Рис . 5. Коэффициенты корреляции между I м 557.7 и ин дексом F 10.7 по данным ГО ИСЗФ СО РАН ( темные круж ки и толстая сплошная линия – экспериментальные значения , тонкая сплошная линия – интерполяция экспериментальных данных полиномом 6- й степени ) в 23- м солнечном цикле и по данным работы [ Фишкова и др . 2001] за период 1957– 1992 гг . ( светлые кружки и тонкая штриховая линия ).

Для ГО ИСЗФ СО РАН наибольшие коэффициенты корреляции между I м 557.7 и индексом F 10.7 получены для месяцев май–июль ( K К ~0.63–0.73), сентябрь ( K К ~0.81) и декабрь ( K К ~0.71). Наименьшие коэффициенты корреляции получены для месяцев март, апрель ( K К ~0.19–0.34). Следует отметить, что коэффициенты корреляции между I м 557.7 и индексом F 10.7 , полученными для периода 1997–2001 гг., для большинства месяцев имеют отрицательные значения, что ранее отмечалось в работе [Mikhalev et al., 2008] при анализе среднегодовых значений I 557.7.

Полученные коэффициенты корреляции между I м 557.7 и индексом F 10.7 формально позволяют определить долю вклада солнечной активности в наблюдаемые вариации I м 557.7 . В случае парной линейной регрессионной модели коэффициент детерминации (в нашем случае доля влияния солнечной активности) составляет величину от ~0.04–0.1 (слабая сила связи, месяцы март, апрель), ~0.4–0.5 (умеренная сила связи, месяцы май–июль, декабрь) до ~0.6 (заметная сила связи, сентябрь). Вероятно, остальная доля вариаций I м 557.7 может быть связана с динамикой и возмущениями нижележащей атмосферы.

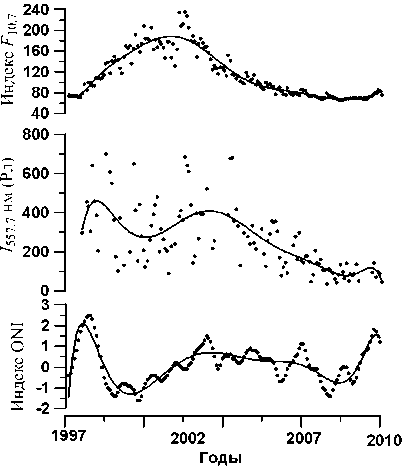

Для определения возможного влияния динамики и возмущений нижележащей атмосферы было проведено сопоставление I м 557.7 , F 10.7 , глобальных климатических индексов ЭНЮК. Выбор глобальных климатических индексов обусловлен тем, что они могут определять особенности общей циркуляции атмосферы. На рис . 6 представлены вариации среднемесячных значений индекса F 10.7 , I м 557.7 и индекса ONI (Changes to the Oceanic Niño Index) в 1997–2010 гг.

Было получено, что в период 1998–2001 гг., когда отмечалось нарушение прямой зависимости I557.7 от уровня солнечной активности [Mikhalev et all., 2008], коэффициент корреляции между Iм557.7 нм и индексом ONI [ products /analysis_monitoring/ensostuff/] достигал значений 0.65 при временном сдвиге анализируемых

Рис . 6. Вариации среднемесячных значений индекса F 10.7 , I 557.7 и индекса ONI в 1997–2010 гг . Сплошными линиями приведена интерполяция представленных на рисунке данных полиномами 10- й степени .

рядов в 4 месяца. Этому же периоду соответствует смена типа общей циркуляции атмосферы для европейской части России с преобладанием меридиональной циркуляции [ meteolib/].

Возможное влияние динамики атмосферы, включая стратосферу и тропосферу, на вариации интенсивности эмиссии 557.7 нм неоднократно отмечалось в ряде работ (см., например, [Fukuyama, 1977; Wang et al., 2002]).

Заключение и выводы

Проведенный анализ наблюдаемых вариаций I м 557.7 на разных временных масштабах показал различную степень ее вариабельности. Применяя используемые в статистике показатели вариабельности, можно несколько условно разделить полученные результаты изменчивости эмиссии 557.7 нм на несколько градаций. Например, согласно работе [Юдина, 2010], при значении коэффициента вариации < 0.17 исследуемая совокупность считается абсолютно однородной; при 0.17–0.33 – достаточно однородной; при 0.35–0.4 – недостаточно однородной, а значение 0.4–0.6 говорит о большой неоднородности совокупности. В этом случае только совокупность внутрисуточных значений I 557.7 (коэффициенты вариаций ~0.1–0.3) может быть отнесена к однородной, в то время как средние за ночь (коэффициенты вариаций ~0.39–0.55) и среднемесячные (коэффициенты вариаций ~0.56) интенсивности эмиссии 557.7 нм составляют неоднородные совокупности значений.

Достаточно высокая наблюдаемая вариабельность эмиссии 557.7 нм в различных геофизических условиях и на различных временных масштабах является результатом воздействия как регулярных процессов, так и целого спектра одновременных возмущений различной природы в нижней термосфере и мезосфере, стратосфере и тропосфере.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 09-05-00243-а, №08-05-92208-ГФЕН и программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 4 (научное направление № 8).