Виды пространства в марийских заговорно-заклинательных текстах

Автор: Глухова Наталья Николаевна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 4 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Значимость текстов заговоров как источника информации не вызывает сомнений и заключается в том, что вербальные магические формулы представляют собой оригинальный, статистически не вызывающий сомнений материал, веками создававшийся и использовавшийся на территориях проживания этноса. Объектом исследования служат марийские заговорно-заклинательные тексты, предметом - их лексический уровень. Цель статьи - выявить и описать виды пространства, лежащие в основе создания этнических пространственных образов и символов. Методологическая база комплексного исследования заговорно-заклинательных текстов включает в себя использование ряда положений теории системного анализа (текст - системное образование, иерархически структурированное, состоящее из ряда элементов), которая дополняется применением факторного (виды пространства получают еще одно название, фактор) и статистического типов анализа. Они сочетаются с лингвистическими методами, к которым отнесены приемы семантического исследования: метод словарных дефиниций, компонентный и контекстуальный анализ. Рассмотрены 428 текстов из различных источников. Воображаемые и реальные действия, необходимые для достижения целей вербальных формул, происходят в пространственно-временном континууме. В фольклорном отражении действительности пространство служит фоном событий. Оно характеризуется географическими и климатическими особенностями. В статье выявляются и анализируются элементы рельефа местности и географические объекты, обозначенные термином «виды пространства». Алгоритм исследования включает несколько этапов. Вначале анализируется лексический состав текстов. Затем с помощью дефиниционного и компонентного типов анализа определяются отдельные лексемы, обозначающие виды пространства. После этого этапа подсчитывается частотность их использования. Ранжирование факторов способствует выделению четырех групп видов пространства, объединяющих восемнадцать наименований. Полученные результаты дают возможность определить символы и архетипы пространства марийских фольклорных жанров. Самые распространенные виды пространства в проанализированных текстах составляют 55,7 % использования географических объектов и обозначены следующими лексемами: водоемы и их части, жилище, земля, небо. Они обладают символическими значениями, содержащими религиозно-мифологическое представление мари о вселенной.

Марийские заговорно-заклинательные тексты, фольклорный жанр, физическое пространство, виды пространства, субъективное восприятие пространства, семантический анализ, факторно-статистический анализ, символ

Короткий адрес: https://sciup.org/147217890

IDR: 147217890 | УДК: 81:39 | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.04.034-046

Текст научной статьи Виды пространства в марийских заговорно-заклинательных текстах

Фольклор марийского народа представлен разнообразными жанрами, в том числе заговорами и заклинаниями. Тексты заговоров – древние уникальные произведения, составляющие существенную часть этнической духовной культуры, что делает необходимым и актуальным их многоаспектное изучение в рамках междисциплинарного подхода.

Актуальность предлагаемого исследования марийских заговорно-заклина- тельных текстов заключается в том, что представляемая работа является частью изучения ведущих компонентов традиционной культуры мари, к которым относятся системы образов, символов и ценностей. Воздействие глобализационных процессов в экономической, политической, культурной сферах на жизнь и традиции мари ведет к изменениям этнического самосознания. Определение, описание и фиксация традиционных об- разов, символов и ценностей, представленных, в том числе в фольклорных текстах, будет способствовать сохранению ядра этнической культуры.

Цель данной статьи – выявить и проанализировать виды пространства, упоминаемые в марийских заговорах-заклинаниях.

Научная новизна работы определяется объектом и предметом исследования, а также методами и приемами, которые были использованы при изучении магических текстов.

Обзор литературы

Первые записи марийских заговорно-заклинательных текстов были осуществлены в конце XIX в. и начале ХХ в.1 В течение ХХ в. в ходе полевых диалектологических и фольклорных экспедиций исследователи записывали и заговорно-заклинательные тексты, сопровождая их сбор описаниями проведения ритуала. Однако отдельных работ, посвященных изучению различных аспектов данных текстов марийской культуры, в отечественных филологических исследованиях не было.

Особый интерес к сбору, публикации и изучению текстовых характеристик марийских заговорных текстов представителями различных научных дисциплин и направлений появляется с 1990-х гг.2 К настоящему времени выявлены некоторые маркеры стиля [5, 65–75 ]; показаны особенности проявления категорий информативности и времени [24, 15–50 ]; определены некоторые положения теории вероятностей , которая имплицитно присутствует в текстах марийских заговоров (выражения невозможности и неизбежности свершения события) [25, 108–118 ]; а также описаны содержащиеся в текстах знания и практические методы народной медицины3.

В то же время в работах исследователей других лингвокультур определяются и описываются сущностные признаки заговоров и заклинаний; выясняются композиционные принципы построения текстов; обращается внимание на «включение» вербальных формул в процесс ритуала; предлагаются прагмалингвистические классификации заговорно-заклинатель-ных текстов [1; 6; 9, 43–45 ; 10; 18, 159– 172 ; 20, 108–127 ; 26, 12–35 ; 29, 141–144 и др.].

Однако анализ научной литературы начала XXI в. показывает, что проведенных исследований заговорно-заклинатель-ных традиций явно недостаточно, чтобы представить полную картину сложности и многогранности этого вида текстов устного народного творчества [3; 4; 8; 11; 14; 16, 116–123 ; 17; 19; 22; 23, 36–52 ; 27; 28, 155– 172 ; 30, 145–154 ; 31, 7–50 ; 32].

Обращение к проблематике эзотерических текстов и практик в начале XXI в. объясняется рядом лакун в изучении текстов религиозного и ритуального характера, объясняющих необходимость комплексных исследований междисциплинарного характера. К одному из таких пробелов в марийской фольклористике относится изучение жизненно значимых для этноса данных о пространственных характеристиках , присутствующих в текстах марийских заговоров. На необходимость изучения этнического восприятия пространства указывал в свое время О. Шпенглер в работе «Закат Европы», справедливо полагая, что каждая культура находится в глубокой символической связи «…с пространством, в котором и через которое она стремится реализоваться» [21, 167 ].

Пространство обладает географическими и климатическими характеристиками. В сознании человека они формируют индивидуальный образ пространства, вос-

® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ принимаемый негативно или позитивно, т. е. появляется его ценностное восприятие [12, 67–70 ]. И если пребывание долгое время в одном виде пространства формирует характер отдельного человека, то длительное проживание в одних и тех же ландшафтных условиях может формировать этнические особенности восприятия пространства [13, 181–191 ].

Пространство – понятие, которое рассматривается в различных отраслях знания. Протяженность , единство прерывности и непрерывности , размерность составляют три ведущих измерения полного физического пространства в прямоугольной системе координат.

Однако субъективно воспринимаемое человеком пространство отличается от трехмерного «физического» пространства, так как оно значительно меньше. Известно, что индивидуальное физическое восприятие пространства осуществляется под углом 180°. Он определяет угол зрения человека и называется телесным углом. Телесный угол ограничен по ширине, высоте и дальности, поэтому человек воспринимает только то пространство, которое он видит – объем воспринимаемого пространства . Этот показатель является ведущим психологическим параметром восприятия пространства.

Объем воспринимаемого пространства, будучи интегральным показателем, складывается из сочетания следующих факторов: рельеф местности, или топология; географические объекты (природные и антропогенные); досягаемость, связанная с удаленностью/близостью пространства или анатомическими характеристиками человека; изученность пространства, описываемая степенью постоянства и предсказуемости; ценность пространства, характеризуемая размерностью и/или качеством; организованность пространства, включающая эргономические и эстетические требования. Именно данные факторы и свидетельствуют об особенностях этнического восприятия пространства. Они в имплицитной форме присутствуют в фольклорных жанрах этноса.

Материалы и методы

Результаты исследования основаны как на базе полевого материала, собранного во время экспедиций в районы проживания мари на территории Республики Марий Эл, и на существующих записях текстов отечественных этнографов. Всего изучены 428 заговорно-заклинательных текстов, в частности их лексический уровень.

В начале статьи указано, что методологическая база многостороннего изучения заговорно-заклинательных текстов объединяет применение некоторых положений теории системного анализа к изучению лексики текстов, дополняемая использованием факторного и статистического типов анализа. К текстам заговоров применяются лингвистические методы и приемы семантического исследования: компонентный и контекстуальный типы анализа, которым предшествует разбор дефиниций видов пространства.

На начальном этапе исследования после определения понятия «вид пространства» используется статистический метод, основанный на регистрации упоминаний выделенных факторов в текстах без углубления в изучение их смыслового содержания. В качестве гипотезы была принята очевидная идея о том, что чем значимее какой-либо вид пространства, тем чаще он упоминается в этих текстах.

Последовательность действий в процессе исследования состоит из следующих этапов: 1) чтение и анализ заговоров с целью выявления лексем, обозначающих виды пространства (факторы) с применением методов семантического исследования; 2) составление списка лексем, обозначающих виды пространства (факторов); 3) вычисление частотности использования факторов и определение вероятности их использования с занесением данных в таблицу; 4) ранжирование факторов в уменьшающемся порядке встречаемости и оформление диаграммы вероятности их использования; 5) выделение главных, второстепенных, дополнительных и малозначащих факторов с использованием метода дихотомии по принципу простого большинства; 6) выводы и заключение.

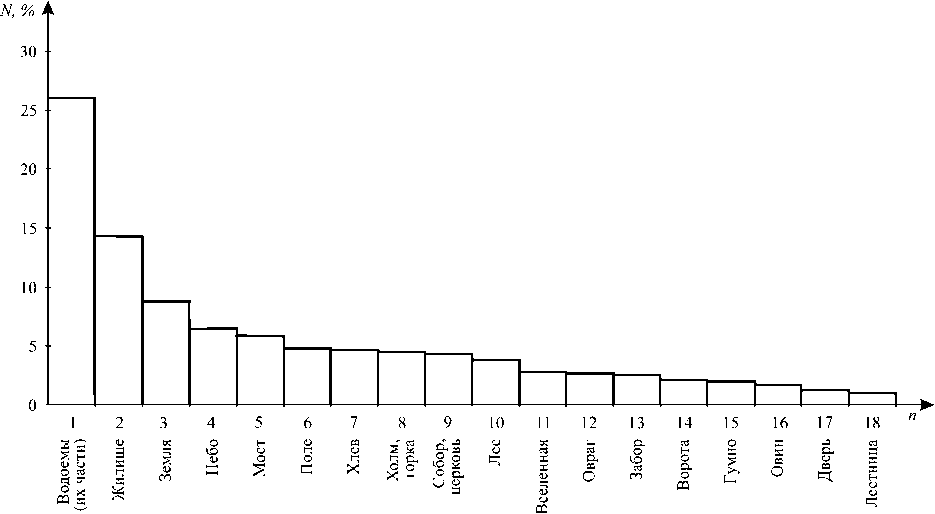

Факторно-семантический анализ в рамках системного подхода к лексическому уровню текстов, примененный к заговорно-заклинательным текстам, позволил выделить восемнадцать самых распространенных видов пространства, ранжированных на четыре группы.

Для определения группы ведущих/до-минирующих видов пространства мы применили простейший метод факторного анализа: отбор по критерию простого большинства. Затем суммировали частотность использования факторов (в процентах), начиная с самой большой до тех пор, пока их сумма не превысит половины суммы всех использований (100 : 2 = 50). В данном случае в главную, определяющую группу попали всего четыре фактора: вода , водоемы и их части ; жилище ; земля ; небо (55,7 % > 50,0 %). Будучи широкими понятиями, они включили в себя множество дополнительных значений. Например, водоемы и его части могут быть обозначены следующими лексемами: дно реки , дно моря , берег реки , вода , вода реки , пена воды реки , пена воды моря и т. п.

Группа второстепенных по значимости видов пространства включает следующие наименования: мост , поле , хлев , гора / холм , церковь , собор (24,3 %). Третья группа видов пространства, относимых к дополнительным, объединяет такие виды, как лес , вселенная , овраг , забор , ворота (12,0 %). К малозначащим в рассмотренном материале видам отнесены: гумно , овин , дверь , лестница (8,0 %).

Пространство по видам-факторам может быть представлено таблицей распределения средних значений частотности их упоминания в текстах, что будет показано далее.

Результаты исследования и их обсуждение

В рамках подобного исследования следует напомнить классификацию существующих марийских заговорно-за-клинательных текстов. С учетом прагматических целей марийские заговоры могут быть разделены на шесть больших групп: 1) лечебные заговоры; 2) «защитные» заговоры (охраняющие от колдовства); 3) заговоры, меняющие межличностные отношения, в том числе «отсушки» и «присушки»; 4) заговоры, «очищающие» от причиненной «порчи»; 5) заговоры, приносящие добро; 6) заговоры, наносящие вред [24, 15–18 ].

В проанализированном материале из шести выделенных классов преобладают тексты защитных, лечебных и меняющих межличностные отношения заговоров, направленные на лечение, защиту, освобождение от «колдовства» и «порчи», изменение отношений между людьми.

Содержание рассмотренных текстов, воображаемые действия, необходимые для достижения поставленных целей вербальной формулы, развиваются в пространстве и времени. Пространство в фольклорном отражении действительности служит изображению фона событий.

С целью определения восприятия пространственных характеристик в заговор-но-заклинательных текстах на первом этапе исследования был проанализирован лексический состав 428 текстов из различных источников4.

С помощью анализа дефиниций и компонентного анализа были выявлены отдельные лексемы, обозначающие рельеф местности и географические объекты различного происхождения – природные и антропогенные. Они объединяются под одним условным термином «виды пространства». Данные лексемы лежат в основе создания образов и символов мифологического мышления [7, 57–59 и др.], дополняя список пространственных архетипов марийской лингвокультуры [2, 55–59].

Ранжирование лексем, обозначающих виды пространства, проведено с использованием метода дихотомии по принципу простого большинства. Выделены четыре группы. Здесь мы приведем примеры первой, наиболее часто используемой группы видов пространства. Результаты анализа упоминаний видов пространства представлены в таблице. На основе ее данных была построена факторная диаграмма (рисунок).

Анализируя контекстуальное использование перечисленных лексем, можно привести следующие наблюдения.

На первом месте по частотности упоминаний находятся слова, обозначающие воду (водоемы и их различные части).

Вода в текстах является средой воображаемых действий человека, использующего тексты. Она осуществляет своеобразное посредничество между желаемыми/нежелаемыми и реальными действиями или состояниями. Кроме того, вода – такая среда, в которой действуют сверхъестественные силы, как это видно по тексту, направленному на защиту от болезни. Болезни часто ассоцииру-

Таблица. Результаты анализа частотности использования видов пространства , %

Table. The results of the analysis of the frequency of various types of space , %

Кунам 77 тӱрлӧ вӱдыш каен, 77 тӱрлӧ кÿм кудалтен, 77 тӱрлӧ рожым шӱтен кӱэшыже, тушан 77 тӱрлӧ меҥым ке-рын, 77 меҥе вуйышто 77 тӱрлӧ имым

Рисунок. Суммарная диаграмма частотности упоминаний видов пространства Figure. Summary diagram of the frequency of different types of space

керын, ик час, ик минутышто таче ке-чын имышке шогалын шӱшкен-мурен кер-теш, тунам иже тиде айдемым кочкын-йуын кертше! 5 (‘Когда он (дух болезни) сможет войти в 77 разных вод, бросить 77 разных камней, сделать 77 разных отверстий в камнях, вдеть в них 77 разных столбов, вдеть в них 77 разных игл, встать на эти иглы, сможет один час, одну минуту напевать и присвистывать, только тогда злой дух пусть сможет есть-пить (тело) этого человека!’).

Вода выступает для человека опасной средой, в которой могут «жить» животные, используемые колдунами с негативными целями:

Кугу теҥгыз вӱд пундаш орышо жавам луктам, орышо колям луктам, орышо пырысым луктам, орышо пийым луктам, орышо маскам луктам, орышо зверым луктам! 6 (‘Выпущу со дна моря бешеную жабу, выпущу бешеную мышь, выпущу бешеную кошку, выпущу бешеную собаку, выпущу бешеного медведя, выпущу бешеного зверя!’).

Однако вода играет решающую роль против колдовства:

Ош (шем, сур) вӱдышӧ ош (шем, сур) шаргӱм шинча пунжо дене кунам на-лын кертеш, тунам иже шинча вожшо! 7 (‘Когда колдун сможет поднять своими ресницами белую (черную, серую) гальку в белой (черной, серой) воде, только тогда пусть сможет заколдовать меня!’).

В рассмотренном материале самые типичные ситуации связаны с количеством времени, отводимым на описываемые действия и количество обстоятельств, которые надо преодолеть. Такие тексты построены с использованием гипербол. Еще один тип заговорно-заклинательных текстов построен на аналогии, выраженной ситуационным сравнением.

В следующем примере ситуационное сравнение показывает сходство в характере описываемых процессов. Этот стилистический прием демонстрирует возможности ускорения желаемого события:

Шошым вӱд кузе талын шуален толеш, тугак … йочаже писын лекше! 8 (‘Как быстро протекает вода весной, так же быстро пусть (у нее / ее) младенец родится!’).

Люди, использующие заговоры, считают, что болезнь или нанесенное зло/кол-довство может быть растворено в воде; они могут исчезнуть, как исчезает пена воды.

Данная часть встречается в большинстве заговоров против болезней и колдовства (считается, что вода может смыть негативные последствия действий):

Теҥыз вӱд шоҥ кузе шула, туге шулыжо!

Эҥер вӱд шоҥ кузе шула, туге шулыжо! Лаж вӱд шоҥ кузе шула, туге шулыжо!

Мушко вӱд шоҥ кузе шула, туге шулыжо! 9

‘Как исчезает пена морской воды, так же пусть и оно (зло) исчезает!

Как исчезает пена речной воды, так же пусть и оно (зло) исчезает!

Как исчезает пена воды реки Лаж, так же пусть и оно (зло) исчезает!

Как исчезает пена воды реки Мушко, так же пусть и оно (зло) исчезает!’

Кроме того, самое распространенное использование текстов с лексемой «вода» касается обращения к демоническим персонажам, обитающим в воде. Следующий отрывок из любовного заговора содержит несколько обращений к обитателям потустороннего мира с просьбами. Можно проанализировать части текста “Пыжыктымеˮ («Привораживание»)10, направленного на вызов ответных чувств. Текст начинается с введения в ситуацию:

Кастене возам юмым ом кумал, эрде-нат кынелам юмым ом кумал, лектам ом-саш, лектам капкаш, каен колтем шем теҥызеш. Шем теҥыз вӱд покшелне кум изак шоляк ия уло: иктыже – кечывал ия, весыже – кас ия, кумышыжо – пел йӱд ия (‘И вечером ложусь, богу не молюсь, утром встаю, богу не молюсь. Пойду, вый-

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ду в двери, выйду через ворота, иду к черному морю. Посреди черного моря есть три брата-черта: первый – полуденный черт, другой – вечерний черт, третий – полуночный черт’).

Затем использующий текст заговора обращается к этим существам по очереди, начиная просьбу с полуденного черта :

Кечывал ия, мый тылеч йодам, Йыва-нын чонжым, шӱмжым-мокшыжым ший когонет дене, ий сравочет дене мыйын пелен сымыстарен пижыкте, да теҥыз вӱд пундаш кугу стойко ку йымаке чыке. Кунам ик тучалтыш вуд кодде кошкен ко-мышталт лектеш, тунам иже мый дечем ойырлен каен кертше. Тылеч ончыч ынже керт! (‘Полуденный черт! Я тебя прошу, сердце Ивана запри серебряным замком, серебряным ключом, приворожив его ко мне, и сунь на дно моря под камень большой стойки. Когда до единой капли без остатка вода высохнет, только тогда пусть он сможет покинуть меня. До этого пусть не сможет!’).

В тексте за этим обращением следуют еще два – к вечернему черту и полуночному черту – с таким же содержанием. Однако использующему текст двух обращений-просьб кажется недостаточным, и он включает следующий отрывок, чтобы событие произошло наверняка:

Латкок ия, латкок сатана, латкок ший сравоч, да латкок шортньо сравоч-да уло. Латкокыт да латкокыт коло нылыт лиеш. Коло ныл ший дене коло ныл шӧртньӧ сравочда дене Йыванын шумжым-мокшыжым мыйын веке сы-мыстарен пыжыктен налза да кугу вӱд пундаш кугу стойко кӱ йымаке намиен чыкыза. Кунам ик тӱчалтыш коде теҥыз вӱдым коштен нӧлтал кертеш, тунам иже мый дечем ойырлен кертше. Тылеч ончыч ынже керт! (‘12 чертей, 12 сатаны, 12 серебряных ключей да 12 золотых ключей есть. 12 да 12 будет 24. С помощью 24 серебряных и 24 золотых ключей приворожите сердце Ивана ко мне, возьмите и спрячьте под большую воду, под большой камень стойки. Только тогда пусть он сможет избавиться от меня, когда он сможет до капли высушить море, поднять камень большой стойки на дне моря! До этого пусть не сможет этого сделать!’).

На втором месте по частотности упоминаний видов пространства находится жилище . Данное понятие включает в себя традиционную марийскую усадьбу с двором и надворными постройками, обведенную оградой. Концепт объединяет ряд значений слов, семантический анализ которых позволил выявить и сформировать отдельную лексико-семантическую группу, объединяющую такие лексемы, как пӧрт “дом, изба, хата”, сурт “жилище (с надворными постройками), хозяйство”, сурт-пече “дом с постройками”.

Будучи замкнутым пространством, отграниченным от внешнего мира, дом противопоставляется окружающему миру, служит средством защиты человека и близких ему людей.

Шем теҥыз покшелан ик минутышто шӱйшӧ омартам унчыли шогалтен, кунам айдемым ыштен кертеш гын, тунам иже осал тушман... суртышкыжо осалым пур-тен кертше, тылеч ончыч осалым пуртен ынже керт! Тьфу!

Уло тӱня ӱмбалне мландым чумырал кормыжталын ик минутышто кертеш гын тунам иже ... суртышкыжо осалым пуртен кертше! 11 (‘Когда зловредный колдун сможет посреди черного/темно-го моря, перевернув гнилой пень, за одну минуту создать человека… только тогда пусть в дом сможет войти зло! Когда зловредный колдун, сможет собрать на ладони все страны мира в одну минуту, только тогда пусть в … дом сможет войти зло!’).

При основном значении «место, где живут, жилье» семантика и символика концепта в рассмотренных заговорах – защита от магических сил, которыми могут владеть недружелюбные соседи, колдуны, ворожеи, а также от нечистой силы.

Мыйын суртышто-пӧртыштӧ шоген-шогаш, шинчен-шинчаш тылат вер уке! 12 (‘В моем доме-дворе ни сидеть, ни стоять места тебе нет!’).

Следующим видом пространства, наиболее распространенным в первой груп- пе и имеющим значение концепта, была определена земля:

77 тӱрлӧ мланде ӱмбалне 41 презан ушкал шке презыжым ик минутыш-то, ломыж-ломыж, шке помышкыжо кузе поген налеш, тугак тудынат шӱм-мокшыжо ик минут жапыште мыйын могырыш савырныже! 77 тӱрлӧ мланде ӱмбалне 41 иган комбо шке игыжым ик минутышто, чияклен-чияклен, кузе поген налеш, тугак тудынат шӱм-мокшыжо ик минут жапыште мыйын могырыш савырныже! 13 (‘Как в одну минуту на 77 разных землях 41 корова призывным мычанием соберет около себя своих телят, пусть и он так же в одну минуту всем сердцем повернется ко мне! Как в одну минуту на 77 разных землях 41 гусыня призывным гоготанием соберет вокруг себя своих гусят, пусть и он так же в одну минуту всем сердцем повернется ко мне!’).

В ряде текстов, как, например, в “Куры-мым (ÿмырым) налме-шӧрымӧ” используются слова земля и море – лексемы, обозначающие географические объекты природного происхождения. Ставятся нереальные условия, осуществление которых связано с действиями с ними:

Кунам локтызо еҥ мланде курымым налын кертеш, тунам иже еҥ курымым налыш кертше. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Кунам локтызо еҥ теҥгыз курымым налын кертеш, тунам иже еҥ курымым налын кертше. Тьфу! Тьфу! Тьфу! 14 (‘Когда колдун (колдующий человек) сможет отнять жизнь у земли, только тогда колдун пусть сможет отнять жизнь у этого человека. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Когда колдун сможет отнять жизнь у моря, только тогда колдун пусть сможет отнять жизнь. Тьфу! Тьфу! Тьфу!’).

Еще одним примером нереального условия, в действиях связанных с землей, может служить предлагаемый ниже отрывок:

77 тӱрлӧ мланде валне эр покшым кузе шулен кая, тугак шулен кайыже! 77 тӱрлӧ мланде валне эр тӱтыра кузе шулен кая, тугак шулен кайыже! 77 тӱрлӧ мланде валне эр лупс кузе шулен кая, тугак шулен кайыже!15 (‘Как исчезает утренний иней на 77 разных землях, так же пусть и колдовство исчезнет! Как исчезает утренняя роса на 77 разных землях, так же пусть и колдовство исчезнет!’).

Вид пространства небо «закрывает» список слов, обозначающих главные виды, выявленные в проанализированном материале. На рисунке лексема, обозначающая этот вид пространства, занимает четвертое место в главной группе факторов.

В проанализированных текстах для показа нереальных, вымышленных ситуаций, включая события, явления, процессы, перечисление которых ведет к невозможности выполнения какого-то желания, достижения какой-то цели используется фольклорная гипербола. Она встречается двух типов: простая и ситуационная. Данный стилистический прием обычно появляется благодаря пониманию явного несоответствия между обычным, нормальным течением событий и воображаемой ситуацией в текстах. Может присутствовать преувеличенное количество условий, а также значительно сокращенное количество времени, отводимое на совершение запланированных действий. В приводимом ниже отрывке из текста “Пошартыш шöрымö” («Уничтожение колдовства») невероятность выражена гиперболой , содержащей несколько нереальных действий в предложении:

Мланде гыч кынелын, кавашке шумеш-ке, ший (шӧртньӧ, чинче) шоп шарым шогалтен, ик-час-минут коклаште ка-вам почын пурен… тунам иже пытарен кертше!16 (‘Только тогда пусть он сможет забрать мою жизнь (сможет уничтожить меня), когда, поднявшись с земли, поставив серебряную (золотую, блестящую) лестницу из цельного дерева, добравшись до неба, через час-минуту сможет взойти на небо!’).

Еще одним примером использования развернутой гиперболы с лексемой небо может служить приводимый ниже отрывок из текста “Пӱй корштымо деч” («От зубной боли»):

Локтызо ен коремысе ошмам лук-тын уэш верышкыже пыштен кертеш гын, кавашке кӱзен, тылзым (кечым, шӱдырым) ниялтен кертеш гын… тунам иже пуйжым локтен-пужен кертше! Ты-леч ончыч ынже керт! 17 (‘Когда колдун сможет добыть песок из оврага, положить его снова на место, взобравшись на небо, погладить луну (солнце, звезду), только тогда пусть он сможет навести порчу на зубы!.. До этого пусть он не сможет испортить зубы!’).

Заключение

Результат анализа 428 текстов показал, что из шести классов заговоров и заклинаний, традиционно выделяемых в марийском фольклоре, преобладают три большие группы, а именно: заговоры, предназначенные для лечения людей и животных; заговоры, охраняющие и «очищающие» от колдовства людей, животных, предметы, растения; заговоры, меняющие межличностные отношения.

Компонентный анализ и интерпретация дефиниций позволили выявить отдельные лексемы, обозначающие рельеф местности и географические объекты природного и антропогенного происхождения. В дальнейшем компонентный анализ, дополненный факторно-статистическим анализом с использованием приема последовательной дихотомии по принципу простого большинства, помог из 18 видов пространства выделить четыре группы, главная из которых составила 55,7 % общего количества использования наименований.

Главная группа объединила в себе четыре вида, к которым отнесены: 1) водоемы и их части; 2) жилище, дом; 3) земля; 4) небо. Виды пространства с символическим значением были определены на основании изученного материала с использованием количественных подсчетов и ранжирования.

Контекстологический анализ выделенных лексем в заговорах позволил определить символическое значение видов пространства, используемых в магических формулах. Вода – источник очищения; она уносит все плохое и разрушает недобрые намерения и злой умысел использующего текст. Она также может залечивать раны и лечить болезни. При этом в ней могут жить потусторонние существа, обладающие разрушительной магической силой, способные нанести вред людям.

Согласно поверьям народа, дом обладает такими же качествами, что и семейное священное дерево. В рассмотренных заговорах жилище соединяет землю, средний мир с космосом через разных богов, к которым обращается использующий заговоры. Одновременно дом, будучи закрытым и замкнутым пространством, считается самым надежным местом, способным защитить всех живущих под одной крышей.

Вид пространства земля часто используется в значении ‘дальнее место’, ‘дальние страны’. Перенос действий колдуна в далекое неизвестное пространство, перечисление цепочки нереальных действий или событий обеспечивает невозможность совершения зла, по мнению использующих заговоры. Еще один аспект значения раскрывается в следующем факте: в аграрной культуре мари земля считается основным средством производства, свойства которой связаны с растительным миром. Символическое значение земли в рассмотренных текстах – сама жизнь.

В проанализированных заговорах также четко прослеживается вера в сверхъестественные силы неба и помощь живущих там богов. Небо имеет символическое значение помощника в борьбе с людьми, замыслившими зло. При этом подчеркивается взаимодействие неба с землей, человека с небом и небесными светилами – солнцем, луной, звездами.

В содержании заговорно-заклинатель-ных текстов наряду со своеобразным художественно-философским обобщением наблюдений над бытовой, семейной и личной сферами жизни народа представлен религиозно-мифологический взгляд на мир.

Список литературы Виды пространства в марийских заговорно-заклинательных текстах

- Богданов К. А. Русский заговор. Опыт структурного анализа: автореф. дис.... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 1992. 16 с.

- Глухова Н. Н. Архетипы пространства в марийском фольклоре//Ежегодник финно-угорских исследований. Ижевск, 2014. № 1. С. 55-59.

- Гультяева Н. В. Язык русского заговора: лексика: автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000. 20 с.

- Ермакова Е. Е. Сибирская заговорная традиция (конец XX -начало XXI в.). Тюмень: Издатель Пашкин, 2005. 496 с.

- Иванов И. Г. О языке одного из жанров марийского фольклора//Вопросы марийского языка: сб. ст. к 60-летию со дня рождения проф. Н. Т. Пенгитова. Йошкар-Ола, 1975. С. 65 -75.

- Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор/отв. ред. Т. М. Николаева. Москва: Наука, 1993. 240 с.

- Калиев Ю. А. Мифологическое сознание мари: Феноменология традиционного мировосприятия: моногр./Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2003. 216 с.

- Кляус В. Л. Сюжетика заговорных текстов славян в сравнительном изучении. К постановке проблемы/РАН. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; отв. ред. В. М. Гацак. Москва: Наследие, 2000. 192 с.

- Кудряшова В. М. Заговоры народа коми//Общее и особенное в жанрах Коми фольклора и литературы. Сыктывкар, 1991. С. 43-45. (Тр. ИЯЛИ КомиНЦ УрО АН СССР; вып. 48).

- Кыйва М. Эстонские заговоры. Классификация и жанровые особенности: автореф. дис. … канд. филол. наук. Таллин, 1990. 25 с.

- Левкиевская Е. Е. Славянский оберег. Семантика и структура. Москва: Индрик, 2002. 336 с.

- Ломшина Е. Н. Ценностное восприятие пространства в традиционной культуре мордовского этноса//Информационное общество и актуальные проблемы экономических, гуманитарных, правовых и естественных наук: материалы VII ежегод. междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2011. С. 67-70.

- Молотова Т. Л. Этнический характер марийцев и природно-географические факторы//Этнологические проблемы в поликультурном обществе. Йошкар-Ола: Йошкар-Олин. кн. изд-во, 2000. С. 181-191.

- Никонова Л. И. Магия и заговоры у мордвы: штрихи из жизни. Saarbrücken, Gеrmany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 286 с.

- Панина Т. И. Слово и ритуал в народной медицине удмуртов: моногр. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2014. 240 с.

- Романов К. М. Магические действия в структуре традиционной психологической культуры мордовского народа//Финно-угорский мир. 2017. № 1. С. 116-123.

- Топорков А. Л. Заговоры в русской рукописной традиции XV-XIX вв.: История, символика, поэтика. Москва, 2005. 478 с.

- Чернов И. О структуре русских любовных заговоров//Учен. зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1965. Вып. 181, ч. 2. С. 159-172.

- Шарапов В. Э. Традиционное мировоззрение в обрядах и фольклоре современных коми: автореф. дис.... канд. ист. наук. Ижевск, 2006. 217 с.

- Шиндин С. Г. Пространственная организация русского заговорного универсума: образ центра мира//Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. Москва: Наука, 1993. С. 108-127.

- Шпенглер О. Закат Европы. Минск: Харвест; Москва: АСТ, 2000. 1376 с.

- Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского этноса: генезис и трансформации/НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2009. 412 с.

- Glukhova N. Poetics of Mari Incantations//Incantatio. An International Journal on Charms, Charmers and Charming. 2017. Vol. 5. P. 36-52. _Glukhova

- DOI: 10.7592/Incantatio2017

- Glukhova N. Structure and Style in Mari Charms. Bibliotheca Ceremissica. Szombathely: Berzsenyi Dбniel Tanбrkйpzх Fхiskola, 1997. T. 3. 116 p.

- Glukhova N., Glukhov V. Expressions of Impossibility and Inevitability in Mari Charms//Charms, Charmers and Charming in Europe: Materials of the International Conference of the International Society for Folk Narrative Research. Palgrave Macmillan, 2008. P. 108-118.

- Kõiva M. The transmission of knowledge among Estonian Witch Doctors//Folklore: Electronic Journal of Folklore. 1996. № 2. P. 12-35. URL: www.folklore.ee/folklore/vol2/web_PDF 1996 vol. 2 (дата обращения: 15.08.2018).

- Kropej M. Charms in the Context of Magic Practice. The Case of Slovenia//Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2003. № 24. P. 62-78. URL: https://www.folklore.ee/folklore/vol24/(дата обращения: 15.08.2018)

- Misharina G. Funeral and Magical Rituals among the Komi//Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2011. № 47. P. 155-172.

- Napolskikh V. Seven Votyak Charms//Folklore: Electronic Journal of Folklore. 1997. № 5. P. 141-144. URL: http://www.folklore.ee/folklore/vol5/napolskikh.pdf (дата обращения: 15.08.2018).

- Panina T. Formulae for Expelling Illnesses: Diseases in Udmurt Charms and Prayers//Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2011. Vol. 47. P. 145-154.

- Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005 (FFC 288). 242 p.

- Roper J. English Orature, English Literature: the Case of Charms//Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2003. № 24. P. 7-50. https://www.folklore.ee/folklore/vol24/(дата обращения: 15.08.2018)

- Sebeok Th., Ingemann Fr. Publications in Cheremis: The Supernatural//Studies in Anthropology. New York: Viking Fund Publications in Anthropology, 1956. № 22. 357 p.