Власть - бизнес - гражданское общество: проблемы формирования коммуникаций, прогнозирования, проектирования и регулирования социокультурных процессов на прикладном уровне

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема достижения согласия между властью, бизнесом и гражданским обществом, которая не может быть решена без взаимных усилий, как со стороны государства, так и со стороны бизнес-структур и гражданского общества. Представлены работы отечественных и зарубежных авторов на тему понимания коммуникаций власти, бизнеса и гражданского общества. Результаты научных исследований направлены на выявление роли диалоговой коммуникации во взаимодействии государства, бизнеса и гражданского общества, как важнейшего элемента социально-экономического развития делового климата страны.

Власть, бизнес, гражданское общество, коммуникация, диалог

Короткий адрес: https://sciup.org/148314325

IDR: 148314325 | УДК: 316.77

Текст научной статьи Власть - бизнес - гражданское общество: проблемы формирования коммуникаций, прогнозирования, проектирования и регулирования социокультурных процессов на прикладном уровне

Введение. В современной России, когда постепенно формируются новые экономические отношения, а ее экономика становится все более интегрированной в мировое сообщество, возникает острая необходимость в структурных изменениях и более тесном взаимодействии государства, бизнеса и гражданского общества. Процесс конструирования коммуникаций представителей власти, бизнеса и общества в целом сегодня является определяющим фактором эффективного развития делового регионального климата.

Необходимость установления диалога между гражданским обществом и властью, бизнесом и властью диктуют проблемы социально-экономического характера, так как отсутствие публичного и открытого обсуждения этих проблем может привести к их усугублению. Сегодня от эффективности партнерских отношений власти, бизнеса и гражданского общества во всех сферах зависит качество жизни населения и стабильное развитие регионов России.

В силу сказанного выше в фокусе внимания при изучении диалога власти и гражданского общества – межличностные отношения участников этого взаимодействия, то, как эти участники воспринимают и оценивают поведение друг друга, как конструируют свое взаимодействие. В соответствии с теорией коммуникативного действия Ю. Хабермаса [23], эффективная коммуникация между органами власти и гражданским обществом возможна лишь в случае взаимопонимания сторон и согласованности их интересов, которые в свою очередь способствуют социальным изменениям.

Цель исследования: выявление и анализ особенностей процесса конструирования коммуникации власти, бизнеса и гражданского общества.

Задачи: исследовать основные причины, сдерживающие развитие диалога государственных структур с бизнес-сообществом и гражданским обществом, предложить меры по их устранению с тем, чтобы реально способствовать повышению механизма государственного и общественного партнерства.

Материалы и методы. Проблема коммуникативных взаимоотношений власти, бизнеса и общества постоянно находятся в центре внимания многих ученых и практиков.

Наибольший вклад в развитие представлений о механизме и составляющих элементах социально-политических коммуникаций внесли зарубежные исследователи Э. Геллнер [4], Р. Дарендорф

[7], Р. Кларк [10], Г. Лассвелл [11], А. Турен [18], Э. Шилз [21], Ю. Хабермас [19] и др.

Специфика социологического подхода к изучению коммуникации состоит в том, что он позволяет раскрыть различные аспекты общественной жизни и многочисленные противоречия в её развитии через призму социальных взаимодействий. Современный взгляд на структуру коммуникации, в том числе и на возникающие коммуникативные барьеры, наиболее полно представлены в работах отечественных исследователей Т.З. Ада-мьянц [1], Н.Н. Верховцевой [3], З.Т. Голенковой [5], М.Н. Грачёва [6], Л.Н. Тимофеевой [17], О.В. Шиняевой [20], Н.П. Щукиной [24] и др.

Все приведённые выше авторы описывают взаимоотношения бизнеса, власти и общества с разных, но синонимичных точек зрения. В них описываются основные характеристики бизнеса, власти и гражданского общества, противоречия между бизнесом и властью, конкретные факты и события с различных точек зрения, выводы.

Социологическое исследование, ориентированное на оценку коммуникативных факторов, влияющих на региональное развитие со стороны власти, бизнеса и гражданского общества, было проведено на основании:

V ежегодных исследований, проводимых общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (2012 – 2016 гг);

V информационно-аналитических материалов различных аспектов процесса коммуникаций власти и бизнес-сообщества, власти и гражданского общества в деятельности регионов;

V вторичного анализа следующих социологических исследований: 1) данных массового опроса, фокус-групп и экспертных интервью в Санкт-Петербурге (2017 г); 2) анкетирования представителей МСБ (на примере Нижнего Новгорода, 2015 г., n=502); 3) глубинного интервью руководителей бизнеса и власти городов Приволжского федерального округа и Центрального федерального округа (2016 г., n=19).

Результаты исследования. Результаты социологических исследований предпринимателей, проведенных в регионах Российской Федерации: «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ» (2012 – 2016) показали проблему конструирования процесса коммуникации бизнеса и власти. Несмотря на существование законов о защите предпринимательских прав, на уровне практики их деятельность находилась в прямой зависимости от бюрократии и криминалитета. Постсоветский период развития российского бизнеса характеризовался рядом отрицательных тенденций: коррупционные связи предпринимателей с представителями бюрократических структур; криминализация бизнеса из-за вынужденных контактов с организованными преступными группировками; приоритет неформальных, неин-тституциональных норм и правил в поведенческих и мировоззренческих установках значительного числа предпринимателей [15].

Показательны в этом отношении ответы опрошенных предпринимателей на тему: «Как власть относится к бизнесу не на словах, а на деле?» (таб. 1).

Таб.1 Как власть не на словах, а на деле относится к бизнесу? % (от числа опрошенных) (As the power is not in words, but in fact refers to the business? % ( from the number of respondents )

|

№ |

Отношения |

Годы |

||||

|

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

||

|

1. |

Как к «кошельку» |

46 |

46,3 |

42,0 |

48 |

43,0 |

|

2. |

Как к младшему партнёру |

28 |

27,2 |

40,3 |

36,8 |

28,9 |

|

3. |

Как к локомотиву развития экономики и общества |

18 |

21,0 |

19,9 |

17,1 |

21,1 |

|

4. |

Как к питательной среде для коррупции |

24 |

17,3 |

15,9 |

15,8 |

16,2 |

|

5. |

Как к равноправному партнеру |

15 |

19,1 |

14,8 |

12,5 |

14,1 |

|

6. |

Как к конкуренту в борьбе за влияние в обществе |

14 |

5,6 |

5,7 |

4,6 |

9,9 |

|

7. |

Как к объекту постоянной поддержки и защиты |

1 |

8,0 |

7,4 |

8,6 |

8,5 |

|

8. |

Как к конкуренту в экономической сфере |

5 |

1,2 |

2,8 |

2,0 |

4,2 |

Почти половина представителей бизнеса (43%) считает, что «как к кошельку». По мнению 28,9% респондентов, власть видит в бизнесе младшего партнёра. Власть относится к бизнесу как к локомотиву развития экономики и общества, с точки зрения 21,1% организаций; 16,2% респондентов убеждены, что власть воспринимает бизнес в качестве питательной среды для коррупции.

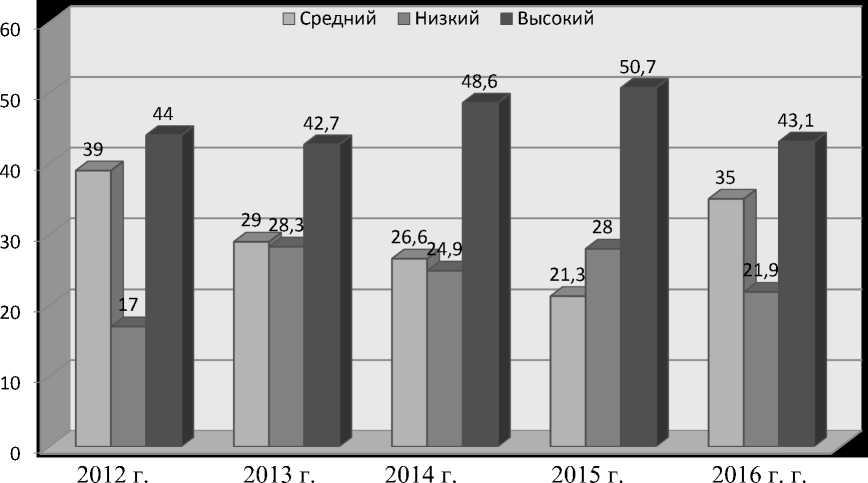

Судя по результатам всероссийского опроса, проведенного в рамках проекта «О состоянии делового климата в России» (2016 г.), 35% компаний оценили уровень коррупции в стране в 2016 году как «высокий», 21,9% – «средний». Низким уровень коррупции считают 43,1% участников опроса. Если принять во внимание оценки коррупции с 2008 года, то доля ответа «коррупция высокая» упала на 22,8% – с 57,8% до 35% через промежуточное значение 2011 года 51%. При этом доля варианта «коррупция на среднем уровне» остаёт- ся почти неизменной во все годы исследования – примерно 21 – 23%. Если же брать во внимание краткосрочную динамику (с 2012 по 2016 гг.), то придется констатировать некоторую «консервацию» показателей: низким назвали уровень коррупции 44% опрошенных в 2012 году и 43,1% – в 2016 году (рис.1).

Рис. 1 Уровень коррумпированности власти, по мнению бизнеса, % (The level of corruption of the government, according to business, %)

Судя по результатам социологического опроса-2014 , 91% респондентов наиболее эффективным способом взаимодействия малого и среднего бизнеса с органами местного самоуправления считают личный контакт, а также публичное и коллективное взаимодействие. Вместе с тем, использование бизнес-объединений и сторонних организаций при защите своих интересов предприниматели считают малопродуктивным.

Третья часть опрошенных ОПОРой руководителей малых и средних предприятий считает административные барьеры «бременем настолько тяжким, что приспособиться к нему не получается» [16].

Судя по данным социологического опроса, не хватает «честной конкуренции». Эксперты указывают на незащищенность малого и среднего бизнеса (МСБ) и отсутствие партнерских отношений с органами власти.

В настоящее время Россия стоит на пороге качественно новых взаимоотношений между бизнесом и властью. Бизнес теперь стремится конст- руировать процесс коммуникации с властью. Теперь стоит вопрос о новых формах коммуникаций бизнес-структур и органов государственной власти.

Исследования 2014 – 2016 гг. показали, что строение регионального делового пространства предпринимателя МСБ существенно смещено в сторону институциональных деловых отношений в пространстве коммуникации, т.е. современная модель конструкта коммуникации предпринимателей и органов государственной власти в Российской Федерации базируется на существующих бизнес-объединениях [14].

В 2016 году было проведено исследование в виде глубинных интервью с руководителями предприятий, представителями бизнес-объе-динений и органов государственной власти (опрошено 19 респондентов городов Приволжского федерального округа и Центрального федерального округа).

Государство – это регулятор, который активно регулирует бизнес. На сегодняшний день сущест- вует достаточно позитивная динамика по общему регулированию и законодательному закреплению норм. На уровне регионов взаимодействие между властью и бизнесом усугубляется неравномерным развитием регионов и разновременностью формирования в социальной структуре предпринимателей, разнородностью бизнес-сообщества и его слабой институционализацией.

Из ответов респондентов выявлена чрезвычайная зависимость бизнеса от федеральных и региональных органов власти. Природа этой зависимости, с одной стороны, естественная, бизнес не может быть независим, потому что государству принадлежит регулирующая функция. С другой стороны, зависимость бывает чрезмерной и не всегда находится в рамках нормативноправовых установлений и проявляется в виде « коррупционной заинтересованности (включая «борьбу с конкурентами» при поддержке отдельных чиновников)» (Респондент Н.: предприниматель, средний бизнес, стаж 7 лет).

В рамках исследования респондентов спрашивали о благоприятных или неблагоприятных условиях для развития бизнеса в России. Из ответов респондентов видно, что мнение о благоприятности / неблагоприятности условий ведения бизнеса в России разделилось следующим образом: благоприятные – 29%, неблагоприятные – 48%, не знаю – 23%.

Если говорить о неблагоприятных условиях, то их суть заключается в том, что на сегодняшний день органами государственной власти создана очень высокая степень неопределенности, и бизнес « находится в страхе» , не может осуществлять долгосрочное планирование, так как нет четких рамок, четких условий и законов, которые бы ему позволяли осуществлять долгосрочное планирование, не выстроен процесс коммуникации власти и бизнеса.

«… условия ведения бизнеса в России с каждым годом становятся все более привлекательными. Разработка государственной стратегии создает условия для развития промышленности, внедрения новых технологий и новейших достижений науки. Власти делают все для создания благоприятных условий ведения бизнеса, что способствует положительной динамике инвестиционного развития России. Но бизнес-сообществу необходимо учиться налаживать диалог с властью» (Респондент Р.: представитель власти).

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день, встает вопрос соблюдения уже созданных норм и законов.

«Мы говорим об экономике, но все упирается в фундаментальные вещи: систему коррупции, су- дебную систему, бюрократию. Как ни крути, сначала надо это поменять. Власти необходимо быть ближе к народу, бизнесу, интересоваться их проблемами не на бумаге, а в процессе общения» (Респондент А.: малый бизнес, стаж 3 года).

Важным элементом в системе коммуникации бизнес-структур и органов государственной власти являются бизнес-объединения.

По результатам исследования была проведена оценка масштабов участия предпринимателей в бизнес-объединениях: насколько бизнес-объеди-нения являются эффективным механизмом диалога с органами государственной власти. Респондент К. (предприниматель, представитель Общественного объединения предпринимателей) приводит конкретный пример, иллюстрирующий, зачем объединяются предприятия :

«Часто вопросы, которые должна решать власть, она не решает в силу разных причин и бизнес вынужден объединяться для того, чтобы толкать, напоминать, подталкивать к решению необходимых вопросов, вести диалог с представителями власти».

Впечатления предпринимателей от взаимодействий с государственными органами свидетельствуют о наличии сложностей, их тональность является преимущественно негативной. Три центральных индикатора в материалах интервью объединили большинство опрошенных работодателей: «коррупция», «бюрократизм», «желание задавить бизнес» . Предприниматели отмечают частые проверки, штрафы, высокие налоги, проблемы с таможней и вмешательство полиции, непрофессионализм работников государственных служб. Большинство работодателей желают приспособиться, подстроиться к ситуации. Очень мало тех, кто осознает возможность создания договорных, партнерских отношений в пространстве коммуникации.

Государство должно корректировать и поддерживать рациональные взаимные ожидания и их удовлетворенность, целостность и сбалансированность всей системы, выстраивать конструктивный диалог с бизнес-сообществом, однако в действительности наблюдается обратная ситуация. Практически все свои проблемы МСБ связывает именно с государством, не видя его в качестве партнера и помощника, в нежелании выстраивать диалог с представителями бизнеса, с представителями гражданского общества. Государство, в свою очередь, практически устранилось от регулирования социально-трудовых отношений в этой сфере, возлагая надежды на непосредственных участников и рыночное регули- рование. В связи с этим как у работников, так и у работодателей пропадает доверие к государственным структурам, которые могли бы оказать им помощь. Это хорошо проявляется на примере государственных служб занятости, к которым практически не обращаются ни те, ни другие.

Рассмотрим положение работников МСБ (на примере Нижнего Новгорода) (анкетирование,

2015 г., n=502). Работники МСБ практически исключены из области прямых контактов с государством. В нижегородском опросе изучался вопрос об обращении трудящихся в государственные инстанции. Распределение ответов приведено в таб. 2.

Таб. 2 Личное обращение работников малого и среднего бизнеса в государственные службы, % (от числа опрошенных) (Personal appeal of employees of small and medium-sized businesses to public services, % (of the number of respondents) )

|

Государственные службы |

% |

|

Пенсионный фонд |

42 |

|

Налоговая инспекция |

40 |

|

Никуда не приходилось обращаться лично |

30 |

|

Фонд социального страхования |

25 |

|

Служба занятости |

16,5 |

|

Миграционные службы |

13,5 |

|

Суд (для решения трудовых споров) |

8 |

|

Инспекции по труду |

3 |

Как следует из приведенных данных, наибольшее количество опрошенных работников (около 40%) обращались самостоятельно в налоговую инспекцию и столько же – в Пенсионный фонд, четверть – в Фонд социального страхования. В государственный суд по поводу трудовых споров обращались только 8% и 3% – в инспекцию по труду с жалобами на работодателя. Около трети респондентов никогда не обращались лично в государственные службы. Таким образом, работники в принципе редко прибегают к помощи государственных органов для защиты собственных прав (суды и трудовые инспекции), а в трети случаев не контактируют с государством совсем. Основные причины обращений не связаны напрямую с трудовой деятельностью, а, скорее, с обеспечением вне нее.

Среди основных проблем взаимодействия с государственными органами, нижегородские работники МСБ отмечают: (таб. 3).

Таб. 3 Проблемы при взаимодействии с государственными службами, % (от числа опрошенных)

(Problems in interaction with public services, % (of the number of respondents) )

|

Проблемы взаимодействия |

% |

|

Очереди |

54 |

|

Большое количество бумаг |

50 |

|

Длительное время рассмотрения и вынесения решений по проблеме |

38 |

|

Безразличное отношение со стороны чиновников |

33 |

|

Неясная структура – сложно понять, к кому обратиться |

31 |

|

Трудно застать на месте нужного чиновника |

23 |

|

Коррупция |

17,5 |

То есть, и так нечастые коммуникации осложняются плохой организацией доступа граждан в государственные инстанции, а также бюрократизацией отношений. Треть респондентов отмечает наличие сложностей в понимании каналов сообщения («сложно понять, к кому обратиться»), что формирует заведомо негативное отношение к возможной помощи и участию государства в этой сфере.

Взаимные ожидания работников и государства вписываются в схему отношений индустриального типа, многое относится к традиционным для россиян патерналистским связям, тогда как само государство навязывает либеральные трудовые отношения. Работники ждут от государства кон- троля за работодателями, а в случае нарушения теми их прав – взятия на себя ответственности за судьбу работников и поддержание социальных гарантий. Интересы государства, напротив, лежат в области законопослушности работников как налогоплательщиков и стремления стимулировать самоответственность работников на рынке труда и в отношениях с работодателями. Такое нарушение взаимности в ожиданиях сторон не способствуют решению насущных проблем регулирования занятости.

В целом, все три субъекта (работники, работодатели и государство) локализованы в своих потребностях и ожиданиях, каналы коммуникации между ними сильно затруднены или перекрыты. В большей степени развитие отношений возможно на уровне взаимодействий государства с работодателями, подчиненных необходимости вырабатывать правила и способы соблюдения прав трудящихся. Давление государства на работников осуществляется косвенным образом (через работодателя) и вызывает встречное сопротивление и даже солидарность с этих сторон. Негативнонейтральное отношение к государству выражается в саботировании правил, поддержании неформальных связей во власти и контролирующих инстанциях.

В настоящее время актуализируется задача налаживания бизнес-партнерства, процесса конструирования коммуникации, т.е. стабильного сотрудничества малого, среднего и крупного предпринимательства с органами власти. Принцип партнерства требует формирование нового типа взаимоотношений субъектов предпринимательской деятельности и органов власти.

Анализ полученных данных массового опроса, фокус-групп и экспертных интервью (2017 г) позволяет определить общий уровень удовлетворенности коммуникации между властью и представителями гражданского общества в Санкт-Петербурге как условно «приемлемый».

В ходе массового опроса одним из основных сюжетов являлся вопрос о тематике и моделях взаимодействия органов власти и субъектов гражданского общества. Судя по итогам этого опроса, наиболее распространенными моделями взаимодействия власти и гражданского общества в Санкт-Петербурге стали «параллельная» и «партнерская».

Ответы респондентов на вопрос « Как вы можете охарактеризовать отношения общественных организаций и городских властей в Санкт-Петербурге?» распределились в таб. 4 следующим образом:

Таб. 4 Характеристика отношения общественных организаций и городских властей в Санкт-Петербурге?, % (от числа опрошенных) (Characteristics of the relationship of public organizations and the city of St. Petersburg?, % (of the number of respondents) )

|

Отношения |

% |

|

Партнерские |

37,75 |

|

Конфликтные |

9,93 |

|

Конкурентные |

12,58 |

|

«Параллельные» (нет взаимодействия) |

39,74 |

В этом же аспекте можно характеризовать результаты проведенных экспертных интервью. Они характеризуют климат для взаимодействия власти и гражданского общества в Петербурге как имеющий значительные проблемы, но, тем не менее, в основе своей благоприятный: «В связи с появлением новых технологий можно констатировать, что власть стала гораздо более открытой, однако, решения во многих важных сферах до сих пор принимаются в закрытом режиме, без общественного обсуждения» .

Особенно актуальным в настоящих условиях становится выстраивание высокоэффективных форм коммуникации между региональными структурами государственной власти и представителями гражданского общества. Именно высокоэффективное, открытое и регулярное взаимо- действие региональной власти и представителей гражданского общества способно на ранних этапах выявить наличие актуальных социальных проблем, предотвратить их разрастание, снять симптомы недовольства и разработать решения, в наибольшей степени, устраивающие все стороны.

В этих условиях современная российская власть существенно активизирует свою политику в направлении более тесного взаимодействия с гражданскими структурами. Как показывают результаты исследования, и представители власти, и гражданское общество полагают, что без этого вряд ли станет возможным восстановление коммуникаций между властью и обществом, взаимное доверие между ними.

Данные возможности базируются на использовании партнерской модели коммуникации в ус- ловиях открытой публичной политики. Именно эта модель представляется оптимальной и, следовательно, наиболее желаемой в целях установления эффективного диалога «власть-общество».

Обсуждение и заключение. Исследование выявило не только определенную динамику положительных результатов в развитии коммуникации властных структур с гражданским обществом и бизнес-сообществом, но и выявило ряд проблем и противоречий в этом сложном процессе. В подтверждение выявленных проблем коммуникации между государством, обществом и бизнесом в РФ современные ученые Ю.А. Афонин [2], Н.Н. Ламскова [12], Л.И. Никовская, И.А. Скалабан [13] в своих исследованиях подчеркивают значимость диалога власти с общественностью в аспекте стабилизации социума и получения систематической обратной связи. Власть вынуждена идти на освоение новых форм и способов взаимодействия с обществом, используя – хотя и противоречиво – механизмы прозрачности в ее деятельности, без чего невозможно эффективное завершение процессов конструирования коммуникации власти, бизнеса и общества в целом.

Чем более развито гражданское общество, тем актуальнее для него тема становления диалога власти и общества. Что мешает созданию, становлению и укреплению этого диалога? Какой он должен быть на современном этапе развития гражданского общества? Все эти вопросы наиболее полно представлены в работах как зарубежных исследователей (Ellinor, L., Gerard, G., Isaacs W., Hawes L.C.) [8; 9; 22], так и отечественных (Дмитриев Р.В., Кошарная Г.Б.) [25] и ясно отражают важность проблемы, стоящей перед гражданским обществом, бизнес-сообществом, которую невозможно решить без тесного взаимодействия со структурами власти.

Полноценный диалог власти, бизнеса и общества нужен еще и для того, чтобы максимальное количество граждан было задействовано в разговоре, в дискуссии, в обсуждении тех или иных вопросов. Движение в сторону гражданского общества должно осуществляться путем расширения и углубления диалога общества и власти. Диалог обеспечит и динамику развития государства, и возможность найти оптимальное решение в интересах власти, гражданского общества и бизнеса.

Заключение. На основании проведенного анализа проблемы коммуникации власти, бизнеса и гражданского общества, целесообразно сформулировать некоторые практические рекомендации и внести коррективы в механизмы партнерства, включающие создание благоприятной экономической и нормативно-правовой среды, а именно:

V разработку современных механизмов и повсеместного внедрения диалоговых моделей коммуникативного взаимодействия;

V широкого использования современных коммуникативных каналов в деле обучения граждан диалогу и партнерству с распространением программ активного информирования граждан обо всех планируемых и реализуемых, затрагивающих общественные или частные интересы;

V разработку концепции и реализации системы мониторинга эффективности процесса коммуникации властных структур всех уровней с гражданским обществом и бизнес-сообществом, совершенствования процесса трансформации механизмов взаимодействия власти и общества в современной России, с целью выявления факторов его торможения и условия повышения эффективности диалога «власть – гражданское общество» и «власть – бизнес»;

V расширение зоны экспертно-аналитического сотрудничества органов власти, бизнес-сообщества и гражданских структур, формирования новых каналов гражданской активности, прежде всего на уровне регионального делового пространства, модернизации форматов взаимодействия на основе современных цифровых технологий;

V возможности улучшения регионального делового пространства могут быть успешно реализованы только в условиях постоянного вовлечения гражданского общества, бизнес-сообщества в государственно-общественный диалог.

Предлагаемые рекомендации в целом будут способствовать повышению эффективности процесса конструирования коммуникации власти, бизнеса и гражданского общества, а также могут быть применены в ходе организационного совершенствования и нормативного оформления процессов развития гражданского общества в Российской Федерации, в том числе – в деятельности органов государственной и муниципальной власти.

-

1. Адамьянц T.3. Социальная коммуникация. М., ИС РАН, 2005. 158 c.

-

2. Afonin Y.A., Orlova L. The Tactic of Strengthening One’s Influence and Intercepting the Initiative // Japanese Educational and Scientific Review, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume XI. “Tokyo University Press”, 2015. P.282 – 285.

-

3. Верховцева Н.Н. Формирование взаимодействия власти и общества в пространстве коммуникации // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. №3(12). С.74 – 77.

-

4. Геллнер Э. Условия свободы: Гражданское общество и его исторические соперники. М., 2005. 88с.

-

5. Голенкова З.Т. Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества / под ред. З.Т. Голенковой. М., Изд-во ИС РАН. 2000. 481с.

-

6. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. М., Прометей, 2004. 328с.

-

7. Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское общество. М., 1998.

-

8. Ellinor, L., Gerard, G. Dialogue: Rediscover the Transforming Power of Conversation. London, Wiley, 1988.

-

9. Isaacs W. Dialogue and the Art of Thinking Together: A Pioneering Approach to Communicating in Business and in Life. Bantam Doubleday Dell Publishing Group. 1999. 428 р.

-

10. Демократия: государство и общество: учеб. пособие для сред. общеобразоват. шк., лицеев и гимназий / Н.В. Давлетшина, Б.Б. Кимлика, Р.Дж. Кларк, Д.У. Рэй; / науч. ред. Алексеева Т.А., Воскресенская Н.М. М., Инт пед. систем, 1995. 302 с.

-

11. Лассвелл Г. Язык власти // Политическая лингвистика. 2006. Вып. 20. С.264 – 280.

-

12. Ламскова Н.Н. Конструирование диалога власти и общественности в официальном дискурсе // Вестник ВЭГУ. 2017. №6(92). С.144 – 150.

-

13. Никовская Л.И., Скалабан И.А. Гражданское участие: особенности дискурса и тенденции реального развития // Полис. Политические исследования. 2017. № 6. С. 43 – 60.

-

14. Orlova L. The structure of the regional business space of modern Russia. Japanese Educational and Scientific Review , 2015, No.1. (9) (January-June). Volume XI. “Tokyo University Press”, 2015. P.473 – 478.

-

15. О состоянии делового климата в России в 2016 году: доклад. М., (Из-во….), 2017 г. 122 с.

-

16. Петраков М.А., Глебов С.Н. Место и роль субъектов малого и среднего бизнеса в экономике России // Российское предпринимательство. 2013. № 9 (231). C. 63 – 68.

-

17. Тимофеева Л.Н. Политическая коммуникация. Тенденции и проблемы развития российской политической науки в мировом контексте: традиция, рецепция и новация / отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, С.В. Патрушев. М., Политич. энцикл., 2018. С.410 – 431.

-

18. Touraine A. Critique de la modernite. P., Fayard, 1992. 462 p.

-

19. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., Наука, 2006. С.169 – 172.

-

20. Шиняева О.В., Каюмова Л.Х. Диалог власти и населения в контексте формирования гражданского общества // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 1 (29). С. 80–90.

-

21. Shils Ed. A. The Virtue of Civility: Selected Essays on Liberalism, Tradition, and Civil Society. Indianapolis, 1997. P. 83.

-

22. Hawes L.C. The dialogics of conversation: Power, control, and vulnerability. Communication Theory , 1999, № 9, р. 229 – 264.

-

23. Habermas J.The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Cambridge, MA, MIT Press, 1991. P.91.

-

24. Щукина Н.П. Аргументативые стратегии во взаимодействии власти и общественности на поле публичных слушаний // Вестник ВЭГУ, 2016, № 4. С.129 – 136.

-

25. Кошарная Г.Б., Дмитриев Р.В. Социальная ответственность предпринимательства в региональном социуме // Регионология. 2017. Т.25. №2 (99). С.294 – 305.

POWER – BUSINESS – CIVIL SOCIETY: PROBLEMS OF THE FORMATIONOF COMMUNICATIONS, FORECASTING, DESIGN AND REGULATION SOCIAL AND CULTURAL PROCESSES AT THE APPLIED LEVEL

Список литературы Власть - бизнес - гражданское общество: проблемы формирования коммуникаций, прогнозирования, проектирования и регулирования социокультурных процессов на прикладном уровне

- Адамьянц T.3. Социальная коммуникация. М., ИС РАН, 2005. 158 c.

- Afonin Y.A., Orlova L. The Tactic of Strengthening One's Influence and Intercepting the Initiative // Japanese Educational and Scientific Review, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume XI. "Tokyo University Press", 2015. P.282 - 285.

- Верховцева Н.Н. Формирование взаимодействия власти и общества в пространстве коммуникации // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. №3(12). С.74 - 77.

- Геллнер Э. Условия свободы: Гражданское общество и его исторические соперники. М., 2005. 88с.

- Голенкова З.Т. Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества / под ред. З.Т. Голенковой. М., Изд-во ИС РАН. 2000. 481с.