Влияние дуального обучения на психолого-педагогические характеристики готовности к профессиональной деятельности выпускников педагогических колледжей

Автор: Джонисова Г.К., Султаниязова Н.Ж.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Современная образовательная парадигма Республики Казахстан ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов-педагогов, способных активно и творчески интегрироваться в социальную и профессиональную среду, а, следовательно, быть готовыми применить теоретические знания на практике. Само понятие готовности весьма объёмно и включает, в том числе психолого-педагогические характеристики, важные для будущего учителя и характеризующие уровень его профессиональной компетенции. Дуальное обучение, входящее в практику учебных заведений, позволяет развить не только профессиональные, но и личностные качества, наиболее важные для учителя. В статье рассмотрены результаты экспериментального исследования, целью которого стало выявление качественных изменений уровня ряда психолого-педагогических характеристик готовности будущих учителей начальных классов к педагогической деятельности в условиях дуального обучения. Полученные в ходе эмпирического исследования результаты свидетельствуют о повышении уровня таких характеристик, как общеучебные умения и навыки, педагогические способности. Результаты исследования могут стать базой для дальнейших исследований в этой области, для разработки специальных программ-тренингов в системе технологии дуального обучения. Методы исследования: анкетирование, тестирование, анализ студенческих работ, интервью.

Дуальное обучение, профессиональная компетенция, готовность, психолого-педагогические характеристики, общеучебные умения и навыки, эмпатия

Короткий адрес: https://sciup.org/149144216

IDR: 149144216 | УДК: 377.5 | DOI: 10.24158/spp.2023.11.13

Текст научной статьи Влияние дуального обучения на психолого-педагогические характеристики готовности к профессиональной деятельности выпускников педагогических колледжей

1,2West Kazakhstan Innovation and Technology University, Uralsk, Kazakhstan /0000-0002-5502-1461 ,

Введение . Обновлённое содержание дошкольного, школьного образования и воспитания предъявляет и качественно новые требования к профессиональной подготовке учителей и воспитателей. Инноватика современных воспитательно-образовательных процессов предполагает владение будущим специалистом-педагогом всем многомерным объёмом профессиональных компетенций, высокий уровень мотивации, сформированную способность к педагогической деятельности, а не только владение знаниями в области теории педагогики и детской психологии. Отчасти это требование реализуется в процессе педагогической практики, однако именно отчасти, поскольку она ограничена во времени, в своих целях и задачах. Реализации этих целей способствует введение в практику средних специальных и высших педагогических учреждений дуального обучения.

«Дуализм», «дуальность» – термины не новые, нашедшие обоснование сначала в религии и философии (Декарт, Х. Вольф, Д. Локк, Г. Юм и др.), а затем и в других областях знания, поскольку содержание их отражает свойство всех явлений как двойственных, двуаспектных. В образовательной среде сущность дуальной системы рассматривается ЮНЕСКО в качестве организованного учебного процесса реализации образовательных программ, в которых сочетается частичная «занятость на производстве и обучение с неполной нагрузкой в традиционной школьной и университетской системе»1. Термин «дуальность» к профессиональному образованию начал применяться с середины 60-х годов прошлого века в Западной Германии, а чуть позже – в Австрии и Швейцарии, а разработка принципов дуальной системы, как отмечает К.В. Штраман, связана с именем немецкого педагога Г. Кершенштайнера, определившего её как тип профессиональной школы, ориентированной на практику, производственную профессиональную подго-товку2. Таким образом, содержание методологической категории дуальности профессионального образования включает согласованность и взаимодействие образования (теории) и производства (практики) как направлений учебной деятельности будущих специалистов.

И.И. Пятибратовой (2022) выделены три наиболее общих содержательных компонента дуального обучения: 1) педагогическое взаимодействие двух сред: учебного заведения и предприятия (организации); 2) характер обучения в этих средах различается: в учебном заведении он профессионально-теоретический, на производстве – профессионально-практический; 3) обязательное правовое регулирование и юридический контроль государственными и ведомственными актами. Для Республики Казахстан таковыми правовыми актами являются Закон «Об образова-нии»3, «Государственные общеобязательные стандарты образования соответствующих уровней образования»4, «Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 гг.»5. В соответствии с «Правилами организации дуального обучения», под ним понимается «форма подготовки кадров, сочетающая обучение в организации образования с обязательными периодами производственного обучения и профессиональной практики на предприятии (в организации) с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающимся, при равной ответственности предприятия (организации), учебного заведения и обучаю-щегося»6. Учебное заведение (в данном случае колледж) оформляет социальный заказ с партнёрами (школами и детсадами). На основании соглашений определяются наставники, совместно с которыми разрабатываются учебные программы дуального обучения.

В последние два десятилетия к дуальному обучению приковано внимание как учёных-педагогов, психологов, социологов, так и практикующих специалистов. Теоретические проблемы дуального обучения рассмотрены в работах российских исследователей. Специфика профессиональной подготовки в системе дуального обучения, особенности его организации становятся предметом исследований Х.М. Валеева, Л.И. Корнеевой, М.В. Кларина, Л.И. Мельниковой, Ю.Н. Петрова, А.С. Родикова, С.П. Романова, Л.Н. Самолдиной, Г.А. Федотовой, А.Г. Хентонен, Э.О. Мещерин и др. Внимание учёных сфокусировано на различных аспектах дуального обучения: его роль рассматривается с позиций развития профессиональных компетенций (М.А. Лощи-лова, Р.В. Селюков, М.А. Сенан, А.И. Фиалко, И.И. Пятибратова); в социологическх, общепедагогических, общеобразовательных аспектах (А.К. Еслямова, Е.Ю. Есенина, Л.В. Овсиенко, О.В. Гребенников, Д.Л. Решетников. Н.В. Ковырева, Ю.Н. Синицын, А.А. Ушаков, Е.А. Покровская, Ж.Г. Белозерских, В.Г. Бодров); предметом анализа становятся педагогические проблемы и психологическое сопровождение дуального обучения (А.С. Лусников, Н.М. Сажина, Е.Л. Куцеева, В.В. Куцеев); обобщается опыт применения практико-ориентированных технологий (Т.В. Юрченко, М. Подберёзко, А.А. Шайбель).

Существует и опыт моделирования дуального обучения в применении к различным уровням учреждений образования. В частности, И.И. Пятибратовой (2022) предложена авторская модель дуального обучения в процессе профессиональной подготовки педагогов в вузах. Структуру модели составляют четыре компонента: концептуальный, содержательный, функциональный и субъектный. Содержание концептуального компонента – это методологические подходы, посредством которых технология дуального обучения осуществляется на практике. Сюда автор относит системно-деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный подходы. Второй компонент – это собственно содержание совместной деятельности учебного заведения и предприятия (учебно-методическое обеспечение, включающее, в том числе, систему оценочных параметров). Функциональный компонент – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, оптимально взаимодействующих и обеспечивающих достижение основного результата образования – формирование выпускника-специалиста, обладающего комплексом компетенций, соответствующих образовательным стандартам, и системой знаний, умений и навыков. Умения и навыки при этом имеют практический и профессионально-ориентированный характер. Элементы функционального компонента – цель, образовательные результаты, принципы реализации, образовательные технологии, методы обучения, контроль и оценка результатов – имеют специфику для каждого из партнёров дуального обучения (образовательной и профильной организации). Наконец, субъектный компонент – это сами участники дуального обучения. Как представляется, эта модель достаточно полно отражает весь процесс организации дуального обучения и позволяет реализовать его главную цель – практическое совершенствование умений, навыков и опыта деятельности будущего специалиста в сфере выбранной профессии. Саму же технологию дуального обучения можно определить как гармоничную и целесообразную совокупность методов, реализуемых с целью профессиональной подготовки будущего специалиста, способного эффективно применять полученные в образовательном заведении знания в производственной сфере.

Готовность будущего учителя к профессиональной деятельности – это личностные, объективные и индивидуальные качества, приобретённые в процессе обучения. Уровневая оценка компонентов готовности к профессиональной педагогической деятельности включает оценку таких компонентов, как мотивационный, когнитивный, операциональный, эмоционально-волевой и оценочно-рефлексивный1 (Осколкова, 2016).

Ряд работ казахстанских учёных также касается дуального обучения, в первую очередь в контексте организационно-правовых аспектов (Б.С. Ашыралиева, М.К. Альжанов, С.Б. Кузем-баев, А. Ибрашева, Л.С. Камардина, Л.И. Кашук, Н.В. Гилева), обобщения опыта (Б.Ж. Унайбаев, К.Б. Тайбупенов, В.П. Шеломенцева).

Анализ применения модели дуального обучения позволяет выделить три блока наиболее активно обсуждаемых проблем: первый – это финансовое обеспечение программ дуального обучения; второй – организационный (формирование базы, разработка программ), третий – связан с проблемами трудоустройства (Кашук, Тайбупенов, 2017). Между тем корпус исследований, затрагивающих проблему влияния технологии дуального обучения на уровень сформированности готовности к будущей педагогической деятельности в психолого-педагогических аспектах, представлен весьма ограниченно, что и определило актуальность настоящей работы.

Цель исследования – установить характер взаимосвязи между дуальным обучением и рядом психолого-педагогических характеристик готовности к профессиональной деятельности выпускников педагогических колледжей.

Гипотеза исследования – дуальное обучение оказывает позитивное влияние на психолого-педагогические характеристики (качества) готовности (уровень общеучебных умений и навыков, педагогических способностей, объективности суждений и субъективного контроля) будущих учителей начальных классов.

Методология исследования . Экспериментальное исследование в виде психолого-педагогического эксперимента проводилось на базе Уральского гуманитарного колледжа в течение 2021– 2022 учебного года в естественных условиях дуального обучения среди студентов 4-го курса специальности «Начальное образование». Состав экспериментальной группы – 22 студента. Контрольная группа не выделялась, поскольку по этой специальности она единственная. В процессе диагностики организационных, информационных, коммуникативных, интеллектуальных знаний, умений применялись методы анкетирования, тестирования, анализа студенческих работ, интервью. Диагностирование уровня готовности в формате личностного модуля, психологической компетенции проводилось с использованием теста «Педагогическая ситуация», теста на объективность, теста УСК (уровень субъективного контроля и методики изучения эмпатии И.М. Юсупова1. Методика «Педагогические ситуации» позволяет судить о педагогических способностях человека на основе того, какой выход он находит из ряда описанных в ней педагогических ситуаций. При помощи теста на объективность оценивалась способность человека объективно характеризовать других людей, их положительные, отрицательные стороны и достижения – качество, важное для учителя, которому постоянно приходится оценивать своих учеников. Методика «Уровень субъективного контроля (УСК)» оценивает, в какой степени человек готов брать на себя и возлагать на других людей ответственность за то, что с ними происходит. Тест на эмпатию предназначен для диагностирования коммуникативных навыков, степени сопереживания индивида.

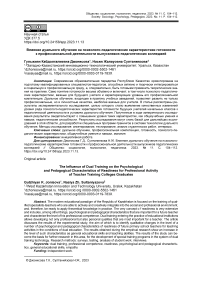

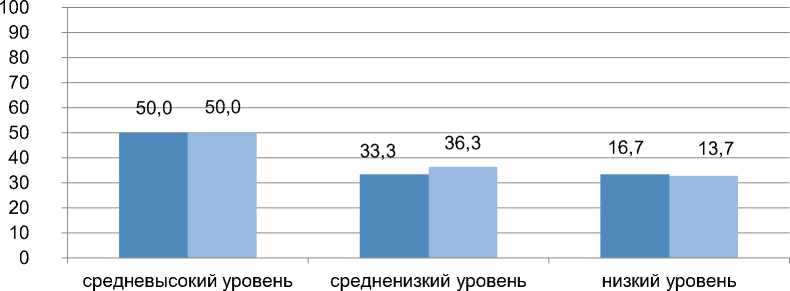

Результаты исследования и их обсуждение . Задания для диагностики общеучебных умений и навыков были направлены на изучение сформированности: а) учебно-организационных; б) учебно-информационных; в) учебно-коммуникативных; г) учебно-интеллектуальных. Полученная информация оценивалась по пятибалльной шкале с выведением среднего результата по каждому респонденту. Самый высокий – в пределах 4,3–4,6, самый низкий – 2,4–2,5 (рис. 1). Выявлено, что 50,0 % студентов находятся на средневысоком уровне, 7 чел. (33,3 %) – это средненизкий уровень и низкий уровень – 4 чел. (16,7 %). Таким образом, половина студентов в группе владеют общеучебными умениями и навыками, имеют достаточно полное представление о функциях учителя начальных классов и легко усваивают содержание дисциплин общекультурной и предметной подготовки. Вместе с тем 11 студентов, т. е. другая половина, испытывают трудности в освоении учебных дисциплин на более высокой ступени абстракции, у них отсутствует необходимая мотивация при выполнении отдельных видов учебной работы (анализ, синтез, алгоритмизация), они не проявляют интереса к новым педагогическим веяниям и своей будущей профессии.

16,7

50,0

33,3

Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня общеучебных умений и навыков, %

-

■ средневысокий уровень

-

■ средненизкий уровень

-

■ низкий уровень

Figure 1 – Results of Diagnostics of the Level of General Academic Skills, %

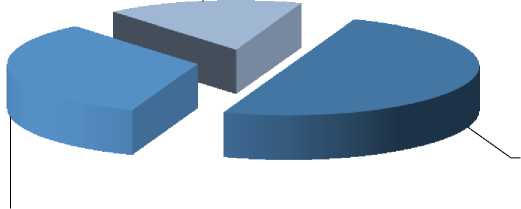

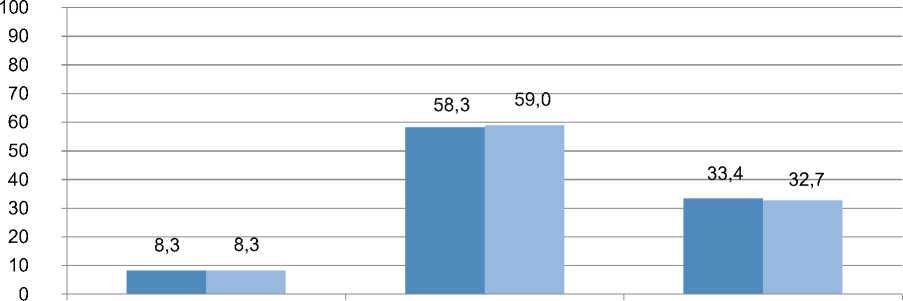

Результаты тестирования педагогических способностей (рис. 2) не противоречат предыдущим и показывают, что 58,3 % (12 чел.) студентов обладают среднеразвитыми педагогическими способностями, высокоразвитыми – только 3 чел. (8,3 %), а слаборазвитыми – 7 чел. (33,4 %).

Рисунок 2 – Результаты диагностирования уровня педагогических способностей по методике «Педагогические ситуации», %

-

■ высокоразвитые ПС

-

■ среднеразвитые ПС

-

■ слаборазвитые ПС

Figure 2 – Results of Diagnosing the Level of Pedagogical Abilities

According to the Method “Pedagogical Situations”, %

Умения студентов принимать верные решения в сложных ситуациях общения с детьми сформированы слабо. Ни один из студентов при диагностировании не указал альтернативный вариант разрешения ПС, что может свидетельствовать не только об отсутствии реального педагогического опыта, но и о некоторой пассивности, индифферентности.

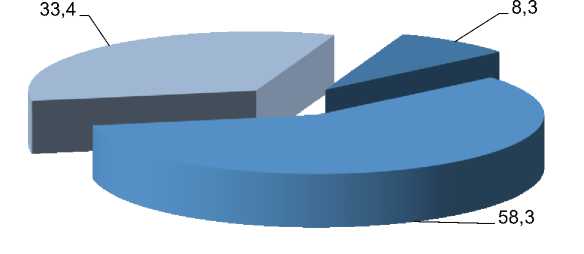

Тест на объективность (рис. 3) показал, что 9 студентов (40,9 %) обладают весьма низким уровнем объективности суждений, что объясняется не только их малым жизненным опытом, но и отсутствием опыта теоретического – эти студенты в большинстве своём относятся к тем, кто мало читает, мало размышляет, характеризуется слабой мотивацией и не имеет практического опыта в выбранной профессии.

40,9

18,2

-

■ первая позиция

-

■ вторая позиция

-

■ третья позиция

-

■ четвёртая позиция

Рисунок 3 – Результаты теста на объективность, %

Figure 3 – Objectivity Test Results, %

Результаты тестирования уровня субъективного контроля отражены на рисунке 4.

Они также не стали неожиданностью, поскольку между уровнем объективности и УСК существует прямая корреляция: те студенты, которые показали высокий уровень объективности, продемонстрировали своими ответами и высокий уровень ответственности (9 чел. – 40,9 %). И, напротив, личности, легко поддающиеся влиянию, перелагающие ответственность на других, обладают и весьма низким субъективным контролем (4 чел. – 18,2 %). Соответственно, именно у них возникают трудности в умении руководить, организовывать, стимулировать других к поиску, к выработке наиболее верного и позитивного решения проблемы как в учебной деятельности, так и в межличностном общении.

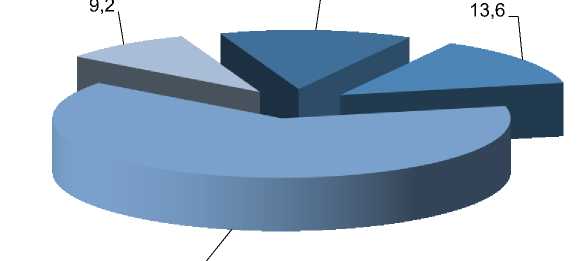

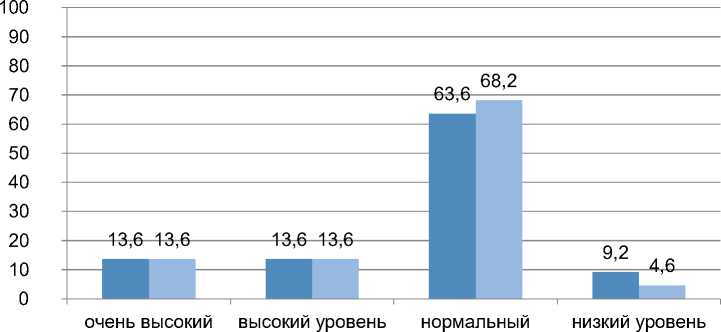

Тест на эмпатию показал следующие результаты (рис. 5).

-

■ высокий УСК

40,9

40,9

Рисунок 4 – Результаты тестирования УСК, %

Figure 4 – Results of Testing the Level of Subjective Control, %

-

■ средний УСК

-

■ низкий УСК

13,6

13,6

■ очень высокий уровень

■ высокий уровень

■ нормальный уровень

■ низкий уровень

63,6

Рисунок 5 – Результаты теста на эмпатию, %

Figure 5 – Empathy Test Results, %

Большинство студентов обладают нормальным уровнем эмпатии (14 чел.). Высокий и очень высокий уровень – по 3 чел. (13,6 %), у двух студентов низкий уровень эмпатии (9,2 %).

По итогам формирующего эксперимента тестирование проведено повторно. Сравнительная динамика уровня общеучебных умений и навыков отражает рис. 6. Фиксируется ряд позитивных изменений, коснувшихся средненизкого и низкого уровня: одна студентка по итогам повторного тестирования с низкого уровня поднялась на средненизкий. В средневысоком уровне изменений не произошло.

Рисунок 6 – Динамика уровня общеучебных умений и навыков, %

Figure 6 – Dynamics of the Level of General Academic Skills, %

Небольшие позитивные изменения отмечены и в уровне педагогических способностей (рис. 7).

высокоразвитые ПС до и после среднеразвитые ПС до и после слаборазвитые ПС до и после

Рисунок 7 – Динамика уровня педагогических способностей, %

Figure 7 – Dynamics of Pedagogical Abilities Level, %

Если число студентов с высокоразвитыми ПС не изменилось (3 чел.), то возросло число студентов со среднеразвитыми ПС (с 12 до 13) и, соответственно, сократилось число студентов со слаборазвитыми ПС (с 7 до 6).

В уровне эмпатии также произошли позитивные изменения (рис. 8), затронувшие нормальный и низкий уровни: одна студентка поднялась с низкого на нормальный уровень.

■ до эксперимента

■ после эксперимента уровень уровень

Рисунок 8 – Динамика уровня эмпатии, %

Figure 8 – Dynamics of Empathy Level, %

При сохранении тех же результатов по очень высокому и высокому уровню изменился показатель нормального уровня – с 63,6 % до 68,2 %. Эти преобразования, по нашему мнению, являются одними из наиболее значимых, поскольку эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений, а это одна из важных характеристик личности учителя.

При повторном тестировании на объективность динамика отсутствовала, что можно объяснить достаточно малой гибкостью и подвижностью этого качества личности, а также весьма ограниченным периодом проведения эксперимента. То же можно сказать и об уровне субъективного контроля – качества, тесно связанного с предыдущим: изменений здесь также не наблюдались.

В целом же проведённое исследование показало, хотя и незначительный, но позитивный эффект применения технологии дуального обучения на ряд психолого-педагогических характеристик готовности будущих учителей начальных классов.

Заключение. Дуальное обучение является одной из мобильных технологий взаимодействия образования и производства и способствует ликвидации дисбаланса между образовательной теоретической подготовкой специалистов и требованиями, которые будут предъявляться к ним в будущей профессиональной деятельности. Студент получает теоретическую подготовку в учебном заведении, а навыки и компетенции – на предприятии, в организации в зависимости от специализации. Все виды практик выстраиваются под реальное производство, обеспечивая учебно-производственный процесс подготовки непосредственно на рабочих местах, в результате чего реализуется одна из целей обучения – повышение его качества, а также сокращается период последующей адаптации будущего специалиста в профессиональной среде.

Дуальное обучение призвано повысить уровень готовности к профессиональной деятельности, в данном случае, к деятельности педагогической. Готовность будущего учителя к профессиональной деятельности – это личностные, субъективные и индивидуальные качества, приобретаемые в образовательном процессе колледжа, вуза. Они характеризуются уровнем сформи-рованности определённых характеристик: позитивное отношение к идее саморазвития, уверенность в способности к профессиональной педагогической деятельности, эмпатия, устойчивая потребность в рефлексии и др.

Как показало экспериментальное исследование, такие качественные характеристики готовности будущего учителя, как уровень общеучебных умений и навыков, педагогических способностей, способны демонстрировать позитивную динамику в условиях дуального обучения. Отсутствие изменений в уровне объективности суждений и субъективного контроля объясняется достаточно небольшим периодом самого эксперимента при том, что эти две личностные характеристики являются менее гибкими и подвижными по сравнению с другими, и требуют, соответственно, более длительного периода коррекции.

Поскольку рассмотренная проблема носит комплексный характер, требуются расширенные и продолжительные во времени дальнейшие исследования в этой области.

Список литературы Влияние дуального обучения на психолого-педагогические характеристики готовности к профессиональной деятельности выпускников педагогических колледжей

- Кашук Л.И., Тайбупенов К.Б. Модели дуального образования и опыт их применения в Республике Казахстан // Вестник Инновационного Евразийского университета. 2017. № 1. С. 34-38. EDN: CYKSWC

- Осколкова В.Р. Структурно-содержательная модель формирования профессиональной компетентности будущего учителя // Вестник ПГГПУ. Серия 1: Психологические и педагогические науки. 2016. № 2-2. C. 59-65. EDN: XWEVUJ

- Пятибратова И.И. Модель дуального обучения в профессиональной подготовке педагогических кадров // Вестник Воронежcкого гос. ун-та. Серия: Проблемы высшего образования. 2022. № 2. С. 51-54.