Влияние функциональных ингредиентов на качественные показатели творожного продукта и его хранимоспособность

Автор: Пакусина А. П., Захарова Л. М., Пашина Л. Л., Бабухадия К. Р., Школьников П. Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Пищевые системы

Статья в выпуске: 3 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Решение проблемы рационализации питания населения, снижения отрицательного влияния на организм человека вредных факторов (физических, химических) внешней среды возможно с помощью создания функциональных продуктов, в состав которых входят белки, витамины, антиоксиданты, пектины и другие эссенциальные нутриенты, дефицит которых отмечен медико-биологическими исследованиями. На основании теоретических и экспериментальных исследований отобраны компоненты, в состав которых входят функциональные ингредиенты: зостерин – природный полисахарид и растительный наполнитель – ягодный сок жимолости. В качестве основы функционального продукта выбран нежирный творог, в состав которого входят белки, минеральные вещества, серосодержащие соединения и другие вещества. В результате проведенных исследований сформированы технологические подходы и обоснован компонентный состав творожного продукта с зостерином и ягодным соком. Установлены соотношения зостерина и сока жимолости по отношению к массе творога, обеспечивающие должный технологический и профилактический эффект. Изучены органолептические, структурно-механические, физико-химические показатели творожного продукта. Рассчитана пищевая и энергетическая ценность. Разработанный творожный продукт имеет повышенную пищевую ценность, в его состав входят биологически важные компоненты – витамины, минеральные соли, полифенольные вещества, пектины. Он обладает высокой усвояемостью за счет гомогенизации всех компонентов и комплементарной органолептики: приятного аромата и вкуса, однородной, нежной консистенции, привлекательных внешних характеристик. Изучено влияние зостерина и ягодного сока на качественные показатели творожного продукта в процессе хранения. Доказано, что введение зостерина и ягодного сока позволяет затормозить нежелательные процессы, и, следовательно, продлить сроки годности продукта.

Функциональные ингредиенты, зостерин, жимолость, творожный продукт, хранимоспособность, functional ingredients, zosterin, honeysuckle, cottage cheese product, storage capacity

Короткий адрес: https://sciup.org/142241953

IDR: 142241953 | УДК: 637.146.1 | DOI: 10.21443/1560-9278-2024-27-3-373-384

Текст статьи Влияние функциональных ингредиентов на качественные показатели творожного продукта и его хранимоспособность

DOI:

e-mail: , ORCID:

Пакусина А. П. и др. Влияние функциональных ингредиентов на качественные показатели творожного продукта и его хранимоспособность. Вестник МГТУ. 2024. Т. 27, № 3. С. 373–384. DOI:

e-mail: , ORCID:

Pakusina, A. P. et al. 2024. The effect of functional ingredients on the quality of the curd product and its storage capacity. Vestnik of MSTU, 27(3), pp. 373–384. (In Russ.) DOI:

В последнее время наблюдается нарушение структуры питания из-за дефицита входящих в продукты основных компонентов, в частности белка, а также биологически активных веществ. Отмечено снижение потребления на 7 % общего белка, животного белка – на 18 % (Научно-исследовательский институт питания (НИИ питания) РАМН, г. Москва). Еще больший дефицит белка в питании испытывают социально незащищенные слои населения и больные люди. Резко снизилось потребление овощей, фруктов; дефицит витаминов составляет 20–50 %. Компенсировать дефицит в организме биологически активных компонентов возможно за счет обогащения молока и молочных продуктов. Следует отметить, что молоко и молочные продукты относятся к наиболее ценной категории продукции, восполняющей дефицит белка. Фактическое недополучение белка в большинстве случаев является следствием потребления человеком продуктов, способных полностью удовлетворить общие потребности организма в энергии за счет углеводов и жиров. Для решения проблемы дефицита белка и биологически активных веществ необходимо вводить в рационы питания продукты, сбалансированные по содержанию белков, жиров, углеводов и эссенциальных нутриентов.

Молочным продуктам, учитывая их биологическую ценность, отводится первостепенная роль в организации позитивного питания населения. В нашей стране творог и творожные продукты считаются незаменимыми продуктами питания для всех возрастных групп населения благодаря значительному содержанию в них полноценных белков, минеральных веществ – кальция, фосфора, магния, железа, серосодержащих соединений – метионина, лизина, холина и других веществ, которые обусловливают их высокую пищевую и биологическую ценность. Однако срок годности творога и творожных продуктов невелик, они быстро теряют свои первоначальные свойства в результате развития в них нежелательной микрофлоры, появляющейся в продукте в процессе производства и хранения. Проблема увеличения стойкости при хранении этой группы продуктов приобретает все большее значение, так как является одним из важнейших показателей качества.

Современные требования к условиям производства и реализации данной группы молочных продуктов предусматривают применение специальных технологий, обеспечивающих высокое качество вырабатываемой продукции и максимально допустимое увеличение сроков годности. Возможным подходом к решению задачи создания творога и творожных продуктов с длительным сроком годности является использование новых методов обработки различных видов сырья, в том числе и нетрадиционного, применение высокотехнологичного оборудования и специальных пищевых добавок, препятствующих развитию остаточной микрофлоры и нежелательных физико-химических процессов при реализации продукции, что привлекает к себе пристальное внимание исследователей и практиков ( Захарова и др., 2014 ).

Кроме этого, чрезвычайно важным направлением является создание продуктов, обладающих защитными свойствами и обеспечивающих устойчивость организма к воздействию радиации и других неблагоприятных факторов окружающей среды. В этом направлении большое внимание уделяется разработке продуктов с биологически активными веществами.

На российском рынке все чаще стали появляться молочные продукты нового поколения, обогащенные растительными экстрактами и биологически активными добавками, содержащими витамины, минеральные вещества, пищевые волокна и другие эссенциальные нутриенты ( Решетник и др., 2013 ). Увеличение ассортимента этой категории продуктов обосновывается ростом спроса населения, проявляющим заботу о своем здоровье и внешнем виде. В связи с этим повысился интерес и производителей к пищевым и биологически активным добавкам, которые, с одной стороны, способствуют формированию дополнительных звеньев в цепи защиты организма и увеличению ее резервных возможностей, а с другой – улучшают органолептическую оценку и повышают сроки годности вырабатываемых продуктов.

Благодаря свойствам, выявленным в последние годы, особое внимание с этой точки зрения привлекают пектины, которые используются в качестве эффективных гиполипидемических средств для коррекции липидного обмена. Пектины модифицируют синтез и оборот желчных кислот, проявляют гиполипидемический, иммуностимулирующий, антиканцерогенный, противодиарейный эффект, усиливают чувство насыщения, служат эффективными антидотами при интоксикации тяжелыми металлами и радионуклидами ( Veterinary…, 2006 ). Особенно это актуально в настоящее время, когда загрязнение окружающей среды токсическими веществами постоянно растет, промышленные отравления случаются все чаще и увеличивается необходимость в предотвращении их последствий противотоксичными веществами ( Биологически…, 2001 ).

К категории таких веществ относится зостерин – уникальный низкометоксилированный пектин из морской травы семейства Zosteгасеае, полученный Тихоокеанским институтом биоорганической химии ДВО РАН ( Усов и др., 1988 ).

В отличие от известных пектинов в состав боковых углеводных цепей зостерина входит углеводный остаток апиоза, обусловливающий его относительную устойчивость к действию внеклеточных ферментов, а низкая степень метоксилирования обеспечивает его высокие адсорбционные свойства и возможность пролонгированного применения (Моисеев, 1989). Зостерин является полидисперсным по молекулярной массе биополимером, что отражается на специфике его биологического действия и подтверждено данными по фармакокинетике препарата. Впервые зостерин привлек внимание как антидот при угрозе возникновения свинцовой интоксикации персонала свинцово-плавильных и горнообогатительных предприятий (Сгребнева и др., 2004; Ильин, 1997).

Зостерин – нетоксичный препарат, прошедший все необходимые исследования и испытания на эмбриотоксичность, терратогенность, мутагенность, фиброгенность и т. д., соответствующий требованиям гигиенической безопасности и разрешенный НИИ питания РАМН для использования в качестве лечебнопрофилактической добавки к пищевым продуктам ( Лоенко и др., 1997 ).

Зостерин обладает широким спектром действий, в частности, иммуномодулирующим, антитоксическим, гепатопротекторным, противоязвенным, противовоспалительным, ранозаживляющим, желчегонным действием, укрепляет специфические и неспецифические факторы иммунитета организма, стимулирует репаративные процессы и т. д. Зостерин рекомендован в качестве оздоровительного средства при профилактике предраковых заболеваний. Практически не имеет противопоказаний и не дает отрицательных побочных эффектов ( Кизеветтер и др., 1981 ). Кроме того, зостерин подавляeт рост грамотрицательных и грамположительных бактерий: Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Yersinia pseudotuberculosis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa in vitro и in vivo и не оказывает бактерицидного действия на бифидумбактерии и лактобактерии ( Zhu et al., 2021 ).

Таким образом, зостерин и производство продуктов питания функционального назначения с его использованием имеют огромный социальный эффект, направленный на оздоровление населения, продления его трудовой деятельности и общей продолжительности жизни. В технологическом плане зостерин можно использовать как структурообразователь.

Наибольший эффект для придания функциональных свойств продукту можно достичь при совместном введении зостерина и растительных наполнителей из местного плодово-ягодного сырья. В Амурской области культивируется достаточно плодово-ягодного сырья (груша, яблоко, вишня, облепиха, смородина, жимолость и др.), содержащего в своем составе широкий спектр биологически активных веществ, в том числе витаминов, микроэлементов, красящих и ароматизирующих веществ. Использование местного плодово-ягодного сырья позволяет расширить ассортимент функциональных продуктов и снизить расходы на его приобретение и доставку.

Цель работы – изучение влияния зостерина, используемого в качестве функционального ингредиента и структурообразующей добавки, а также ягодного наполнителя – источника биологически активных веществ, на качественные показатели творожного продукта и его хранимоспособность для создания творожных продуктов, обладающих защитными факторами и повышенной хранимоспособностью.

Материалы и методы

Объектами исследований являлись творог нежирный – как сырье для производства функционального творожного продукта с длительным сроком годности, а также творожный продукт, обогащенный функциональными ингредиентами, в качестве которых выступали пектин, выделяемый из морских трав семейства Zosteraceae – зостерин (ТУ 9379-054-02698170-2004, производство ТИБОХ ДВО РАН, г. Владивосток1) и ягодный сок жимолости.

Зостерин является пищевым сырьем, не обозначен индексом "Е", соответствует требованиям технической документации и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". В зависимости от природных свойств препарата цвет от песочного до темно-бурого; хорошо растворим в горячей воде с образованием жидкого геля. Предварительная подготовка зостерина заключалась в его выдержке в семикратном количестве холодной воды для набухания в течение 30 мин и дальнейшем нагревании до полного растворения (но не кипячения). Раствор зостерина фильтруют через сетчатый фильтр или лавсановую ткань. Дозу пектина изменяли от 0,1 до 1,2 %.

В качестве плодово-ягодного наполнителя использовали продукты переработки жимолости. Массовую долю витамина С в жимолости определяли йодометрическим методом по Б. П. Плешкову, который основан на экстрагировании витамина С раствором кислот (смесью соляной и щавелевой) с последующим титрованием визуально раствором йодатом калия (KIO3+KI) в присутствии крахмала до установления сине-фиолетовой окраски.

Сахара в плодах жимолости определяли по ГОСТ 8756.13 "Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров". Титруемую кислотность рассчитывали потенциометрическим титрованием водной вытяжки 0,1 н раствором NаОН с последующим пересчетом на яблочную кислоту по ГОСТ ISO

750-2013 "Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности". Суммарное содержание антоцианов устанавливали согласно ГОСТ 32709 "Продукция соковая. Методы определения антоцианов – спектрофотометрическим методом в пересчете на цианидин-3-гликозид". ИК-спектры экстрактов флавоноидов проводили на ИК-Фурье спектрометре.

При изучении совместного влияния зостерина и ягодного наполнителя на физико-химические и органолептические показатели творожного продукта непосредственно после выработки и в процессе хранения использовались стандартные методы исследования (ГОСТ Р 54669-2011 "Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности"; ГОСТ Р 54668-2011 "Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли влаги и сухого вещества"; ГОСТ Р 54667-2011 "Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли сахаров"). Режимы термической обработки творога: температура - 72 ± 2,5 ° С, выдержка - 180 ± 10 с.

Контролем являлся творожный продукт, выработанный без добавления зостерина и плодово-ягодного наполнителя.

Структурно-механические характеристики образцов творожного продукта определяли на ротационном вискозиметре Rheotest-2. Константы цилиндров составляли: I диапазон – 3,07 Па на ед. шкалы, II диапазон – 29,29 Па на ед. шкалы.

Результаты и обсуждение

Особый интерес представляло изучение перспектив использования в производстве функциональных продуктов на основе творога нетрадиционного растительного сырья – жимолости, обладающей высокими биологически активными свойствами. Жимолость лидирует по суммарному содержанию полифенольных антиоксидантов (антоцианины, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, проантоцианидины).

На Дальнем Востоке произрастают следующие виды жимолости – камчатская, съедобная, Турчанинова, Толмачева, раннецветущая, Глена, Максимовича, сахалинская, Шамиссо, горбатая, Рупрехта, Маака; они распространены в Приморье, на Сахалине. В Амурской области резкоконтинентальный климат, дикорастущая жимолость не встречается, однако здесь выращивают сортовую жимолость алтайской селекции.

В настоящее время селекционная работа по созданию новых сортов жимолости идет по пути увеличения устойчивости этой культуры к неблагоприятным климатическим условиям и увеличению в ягодах содержания флавоноидов и других биологически активных веществ ( Зарицкий и др., 2023; Ефанов и др., 2021 ), таких как антоцианы, полифенольные соединения, витамины, микроэлементы, органические кислоты ( Акимов, 2020 ).

Антоцианы разнообразны по строению, но основным антоцианом в ягодах жимолости является цианидин 3-гликозид ( Chen et al., 2014 ). Ягоды жимолости благодаря содержанию в них полифенольных соединений проявляют антиоксидантную способность ( Guo et al., 2023; Belyaeva et al., 2021 ), благоприятно влияют на метаболизм и снижают прибавку в весе ( Biswas et al., 2018 ), обладают противовоспалительным и противораковым действием ( Orsavova et al., 2022 ). Биологически активные соединения плодов жимолости обеспечивают устойчивость человека к старению, контроль ожирения, защищают организм от гипертонии и диабета, при этом обладают синергетическим эффектом ( Kou et al., 2020 ).

Биохимические показатели ягод определяли в пяти сортах жимолости: Сибирячка, Бакчарский великан, Дочь великана, Бакчарская юбилейная (селекции ОГУП Бакчарское), Огненный опал (селекции ГНУ НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко) (табл. 1).

Таблица 1. Биохимический состав ягод жимолости Table 1. Biochemical composition of honeysuckle berries

|

Биохимические показатели Сорта жимолости |

й й г К й S ко S и |

& S и |

Г! со |

ей га и и 2 |

6 |

-& ей |

|

|

Содержание сахаров, % |

11,8 |

11,5 |

10,1 |

12,0 |

12,5 |

11,6 ± 1,1 |

7,8 |

|

Титруемая кислотность, % (в пересчете на яблочную кислоту) |

0,8 |

0,7 |

0,6 |

1,1 |

1,2 |

0,9 ± 0,4 |

29,4 |

|

Сахарокислотный индекс |

14,8 |

16,4 |

16,8 |

10,9 |

10,4 |

13,9 ± 1,9 |

21,9 |

|

Содержание антоцианов мг/100 г (в пересчете на цианидин-3-гликозид) |

307,4 |

321,2 |

312,6 |

327,1 |

296,8 |

313,0 ± 4,2 |

3,8 |

|

Витамин С, мг/100 г |

52,9 |

70,4 |

51,3 |

57,1 |

53,3 |

57,0 ± 2,6 |

13,7 |

По наибольшему содержанию сахаров можно выделить сорта Бакчарская юбилейная и Огненный опал. Среднее содержание сахаров в ягодах 11,6 %, вариативность признака 7,8 %, что свидетельствует о том, что это сортовой признак. Титруемая кислотность наиболее высокая в ягодах сортов Огненный опал и Бакчарская юбилейная. Вариативность признака высокая – 29,4 %, так как на накопление кислот влияют погодные условия и плодородие почв. В ягодах жимолости присутствуют органические кислоты – лимонная, яблочная, янтарная, винная, щавелевая ( Orsavova et al., 2022 ). От соотношения в плодах сахара и органических кислот зависит их вкус. По вкусовым качествам наиболее сбалансированный вкус у ягод жимолости сортов Дочь великана и Бакчарский великан, что соответствует наибольшему сахарокислотному коэффициенту: 16,8 и 16,4 соответственно. Содержание сахаров в ягодах этих сортов не самое высокое, но содержание кислот – низкое. По содержанию антоцианов лидировал сорт Бакчарская юбилейная (327,1 мг/100 г). Содержание антоцианов в плодах жимолости селекционеров в Китае составило от 306,3 до 470,6 мг/100 г ( Guo et al., 2023 ). Наибольшее содержание витамина С в ягодах сорта Бакчарский великан и составляет 70,4 мг/100 г (рис. 1). В других исследованных сортах содержание аскорбиновой кислоты в пределах от 51,3 до 57,1 мг/100 г.

а б

Рис. 1. Фото жимолости сорт Бакчарский великан в период плодоношения (а) и цветения (б) (фото автора)

Fig. 1. Photo of honeysuckle variety Bakcharsky giant during fruiting ( a ) and flowering ( б ). Photo by the authors

Для двух сортов жимолости были выполнены ИК-спектры экстрактов флавоноидов (табл. 2). В ИК-спектрах флавоноидов в ягодах сортов Бакчарский великан и Огненный опал обнаружены валентные колебания карбонильной группы С=О, которые проявлялись интенсивными полосами поглощения в области 1 736–1 678 см–1. Присутствующие в ИК-спектре полосы поглощения в области 1 542–1 460 см–1 указывают на наличие связи С–С в ароматических кольцах.

В ИК-спектрах полосы поглощения в области 1 375–1 360 см–1 соответствовали деформационным колебаниям групп С–Н симметричным, в области 1 450–1 375 см–1 – антисимметричным. Ряд полос в интервале 1 170–1 065 см–1 принадлежал валентным колебаниям связи С–О–С. Полоса поглощения средней интенсивности в области 1 260–1 201 см–1 соответствовала валентным колебаниям С–ОН. Валентные колебания ароматических групп С–Н проявлялись полосами поглощения в области 2 937 см–1, деформационные колебания соответствовали 897–837 см–1. ИК-спектры флавоноидов плодов жимолости сравнивали с ИК-спектром кверцетина (табл. 2). Таким образом, ягоды жимолости являются источником флавоноидов, строение которых идентифицировано методом ИК-спектроскопии.

Полученные результаты указывают на перспективность использования жимолости как источника биологически активных веществ в производстве творожного продукта функционального назначения.

Таблица 2. ИК-спектры флавоноидов в плодах жимолости, см Table 2. IR spectra of flavonoids in honeysuckle fruits, sm–1

–1

|

Функциональная группа |

Характеристические частоты поглощения |

Объект исследования |

||

|

Бакчарский великан |

Огненный опал |

Кверцетин |

||

|

[ δ s (C–H) Ar ] |

900–650 |

856 |

839, 897 |

993, 812, 773 |

|

[ ν s, as(C–O–C)] |

1 170–1 020 |

1170, 1135, 1066 |

1 161, 1 137, 1 065 |

1163, 1118, 1078, 1 020 |

|

[ ν (C–ОH) Ar ] |

1 275–1 150 |

1 201 |

1 260 |

1 265 |

|

[ δ s,as (С–H)] |

1 450–1 365 |

1 375 |

1 450, 1 389 |

1 450, 1 361 |

|

[ ν (C–С) Ar ] |

1 605–1 461 |

1 542, 1 546, 1 489, 1 460 |

1 549, 1 492 |

1 605, 1 497, 1 469 |

|

[ ν (C=О) Ar ] |

1 775–1 650 |

1 678, 1 682 |

1 736 |

1 730 |

|

[ ν s, as (C–H)] |

3 000–2 828 |

2 900, 2860 |

2937, 2854 |

2930, 2872 |

|

[ ν (С–Н) Ar ] |

3 100–3 000 |

3 037, 3023 |

3028, 3023 |

3017 |

Учитывая компонентный состав разрабатываемого продукта, за основу была использована технология творога, технологический процесс производства которого включал следующие операции: приемка и оценка качества молока; очистка и охлаждение ( t = 4 ± 2 °С); подогрев молока и сепарирование ( t = 40 ± 5 °С); пастеризация обезжиренного молока ( t = 90 ± 2 °С, выдержка 30 с); охлаждение до температуры коагуляции ( t = 27 ± 2 °С) и коагуляция, сепарирование творожного сгустка при вышеназванной температуре. По выходу из сепаратора нежирного творога его загружали в рабочую емкость куттера-диспергатора "Штефан". Дозу зостерина варьировали от 0,1 до 1,2 %, ягодного сока жимолости – от 5 до 25 % от массы нежирного творога. Перемешивание осуществляли при температуре t = 27 ± 2 °С при скорости вращения ножей 3 000 об/мин в течение 180 ± 10 с. Затем смесь нежирного творога, зостерина и ягодного сока нагревали до температуры 72,5 ± 2,5 °С в куттере-диспергаторе "Штефан" при скорости вращения ножей 3 000 об/мин в течение 10 мин. Количественное соотношение всех компонентов определялось посредством исследования структурно-механических свойств (вязкости и стабильности пены) творожной смеси с наполнителями после диспергирования при температуре 72,5 ± 2,5 °С в куттере-диспергаторе "Штефан" при скорости вращения ножей 3 000 об/мин в течение 180 ± 10 с. Выбор оптимального соотношения ягодного сока, зостерина и молочно-белковой основы с точки зрения органолептических и ряда структурно-механических показателей приведен на примере ягодного сока жимолости и зостерина.

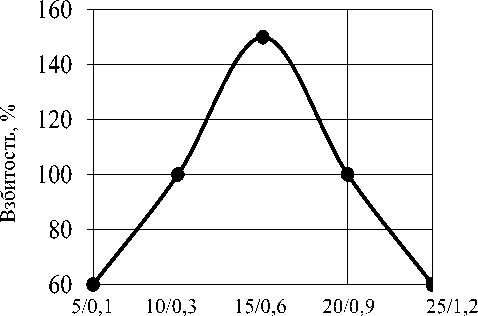

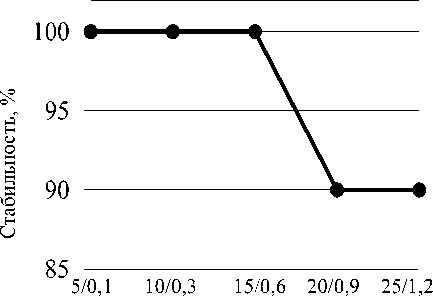

Влияние количества ягодного сока и зостерина на взбитость продукта и стабильность пены показано на рис. 2.

Количество сока и зостерина к массе творога, %

Рис. 2. Влияние количества сока и зостерина на взбитость продукта и стабильность пены Fig. 2. The influence of the amount of juice and zosterol on product overrun and foam stability

В результате проведенных исследований установлены дозы зостерина и сока жимолости – соответственно 0,6 и 15 % от массы нежирного творога. Готовый продукт имел хорошую пенообразующую способность и взбитость, густую гомогенную нежную консистенцию, кисломолочный вкус с достаточно выраженным привкусом и ароматом жимолости.

При температуре 72,5 ± 2,5 °С продукт направляют на фасовку, упаковку и охлаждение до температуры 4 ± 2 °С.

Органолептические, физико-химические показатели готового продукта представлены в табл. 3 и 4. По микробиологическим показателям продукт соответствовал требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", указанным в табл. 5.

Таблица 3. Органолептические показатели творожного продукта Table 3. Organoleptic characteristics of the curd product

|

Показатель |

Характеристика показателя |

|

Внешний вид и консистенция |

Однородная, нежная |

|

Цвет |

От светло-пурпурного до интенсивно пурпурного, равномерный по всей массе |

|

Вкус и запах |

Чистый кисломолочный, со свойственным внесенному соковому наполнителю привкусом и ароматом |

Таблица 4. Физико-химические показатели творожного продукта Table 4. Physical and chemical characteristics of the curd product

|

Показатель |

Характеристика показателя |

|

Массовая доля жира, %, не менее |

– |

|

Массовая доля влаги, %, не более |

80 |

|

Массовая доля сахарозы, %, не менее |

10 |

|

Активная кислотность, ед. рН |

4,4 |

Таблица 5. Микробиологические показатели творожного продукта Table 5. Microbiological characteristics of the curd product

|

Показатель |

Нормативное значение показателя |

Результаты исследований |

|

|

Масса продукта (г), в которой не допускаются: |

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |

25 |

Не обнаружены |

|

Стафилококки S. aureus |

0,1 |

Не обнаружены |

|

|

БГКП (колиформы) |

0,01 |

Не обнаружены |

|

|

Дрожжи, КОЕ/г, не более |

10 |

Не обнаружены |

|

|

Плесени, КОЕ/г, не более |

10 |

Не обнаружены |

|

На основе физико-химического состава творожного продукта рассчитана пищевая и энергетическая ценность готового продукта – 116 ккал (485,7 кДж).

Таким образом, использование ягодных соков в производстве творожного продукта значительно повышает его пищевую ценность за счет введения биологически активных соединений: витаминов, макро-и микроэлементов, полифенольных соединений и др., введение зостерина обогащает продукт пектиновыми веществами, придает функциональные свойства, улучшает структуру, а его дозировка находится в интервале суточных норм потребления, рекомендуемых для профилактики ряда заболеваний.

Творог и творожные продукты относятся к скоропортящимся продуктам и требуют определенных условий хранения, обеспечивающих максимальное сохранение качества готового продукта и безопасности для потребителя. Исследование влияния введенных функциональных ингредиентов на хранимоспособность творожного продукта проводили при температуре 4 ± 2 ºС. В качестве контроля был взят творог нежирный, выработанный по классической технологии. Временной интервал хранения продуктов составил 45 суток – с учетом коэффициента резерва для скоропортящихся продуктов 1,5 (шаг исследований 5 суток). Установлено, что в творожном продукте, выработанном с зостерином и ягодным соком, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г, S. aureus в 0,1 г и БГКП (колиформы) в 0,01 г готового продукта не были обнаружены в образцах в течение всего периода хранения. Показатели дрожжей и плесеней отвечали требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции". Введение зостерина в рецептуру творожного продукта позволяет затормозить нежелательные процессы в нем, и, следовательно, продлить сроки годности.

В контрольном образце по истечении 5 суток хранения БГКП (колиформы) незначительно увеличилось, а концу 10 суток их количество увеличилось в 10 раз. Также превысило нормативное значение количество дрожжей и плесеней в 8–9 раз. В дальнейшем контрольные образцы были сняты с контроля.

Органолептические показатели творожного продукта, выработанного с зостерином и ягодным соком, в течение 30 суток не изменялись и были оценены в 20 баллов. Дальнейшее хранение приводило к незначительному ухудшению консистенции и вкуса.

Органолептические показатели контрольного образца снизились на 2 балла по истечении 10 суток.

Активная кислотность в процессе хранения не изменялась и составляла 4,4 ± 0,03 ед. рН.

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов в творожном продукте не превышало допустимые уровни, установленные в ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ( Решетник и др., 2021 ).

Полученные результаты исследований доказывают высокую хранимоспособность разработанного творожного продукта.

Заключение

Медико-биологическими исследованиями установлено, что в питании основной части населения России и Дальнего Востока, в частности, имеются серьезные нарушения, связанные с несбалансированностью рационов, сниженным содержанием белка, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон .

Растет заболеваемость всех групп населения. Она обусловлена не только несбалансированностью питания, но и во многом экологическими факторами. В связи с этим приобретает острую необходимость создание полноценных продуктов питания, в состав которых входят функциональные ингредиенты, благоприятно воздействующие на органы и системы организма человека. Кроме того, такие продукты должны быть не только вкусными и полезными, но и доступными и с точки зрения сырьевых ресурсов, и с точки зрения их стоимости для широкого круга потребителей, включая малообеспеченных.

Разнообразные социологические исследования подтверждают, что особой популярностью у населения, как у взрослых, так и у детей, пользуются творожные продукты.

Природа дальневосточных лесных массивов богата различными ягодными культурами, которые являются источниками многих биологически важных компонентов питания. На территории Амурской области ягодное сырье культивируется широко и в плодопитомниках, и на личных приусадебных участках. Идентифицированным методом ИК-спектроскопии изучены спектры экстрактов флавоноидов. Доказано, что ягоды жимолости являются источником флавоноидов, витаминов, тем самым подтверждена перспективность использования жимолости в технологии функционального продукта.

Полезные свойства пектина известны давно. Показано применение полисахарида "Зостерин", воздействующего на организм одновременно как энтеросорбент, гемосорбент и иммуномодулятор. В пищевых технологиях он выступает как стабилизатор. Учитывая профилактические и технологические свойства зостерина, доказана целесообразность его использования в производстве стойких в хранении творожных продуктов.

В рамках проведенных исследований были сформированы технологические подходы и обоснован компонентный состав творожного продукта с зостерином и растительным наполнителем из местного ягодного сырья (сок жимолости). Наиболее важной особенностью выработки такого продукта явилось установление соотношения зостерина и сока жимолости по отношению к массе творога, от которого зависят органолептические, структурно-механические, физико-химические показатели готовой продукции.

Изучая механизм превращения исходных компонентов в структурированную систему по ходу технологической обработки, установили влияние технологических факторов температуры термизации, доз пектина и сока жимолости на качественные показатели готового продукта. Установлены дозы зостерина и сока жимолости - соответственно 0,6 и 15 % от массы нежирного творога. Готовый продукт имел хорошую пенообразующую способность и взбитость, гомогенную , нежную консистенцию, приятный кисломолочный вкус с достаточно выраженным привкусом и ароматом ягодного наполнителя.

Разработана технологическая схема производства творожного продукта, определены показатели качества (органолептические, физико-химические, микробиологические, структурно-механические), пищевая и энергетическая ценность.

Доказана высокая хранимоспособность разработанного продукта в течение 30 суток при температуре 4 ± 2 °С.

Учитывая всевозрастающие запросы потребителей в отношении натуральности пищевых продуктов, добавки на основе местного плодово-ягодного сырья просто незаменимы в производстве здоровых продуктов питания, отвечающих современным требованиям науки о питании. Совместное введение пектина дает наивысший эффект полезности продукта.

Производство новых функциональных продуктов не требует дополнительных затрат на аппаратурное оформление технологического процесса, а применение различных ягодных наполнителей и их композиций из местных дикорастущих и культурных видов растений дает возможность расширять и обновлять ассортимент, создавая функциональные продукты с оригинальным вкусом, ароматом и цветовой гаммой.