Влияние гендерных особенностей на изучение иностранных языков

Автор: Hrukov Lenka

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7 (128) т.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы гендерной проблематики на начальной стадии изучения языка с точки зрения различных учебных стратегий.

Обучающие стратегии, соревнование, гендерная проблематика

Короткий адрес: https://sciup.org/14750234

IDR: 14750234 | УДК: 811.161.1

Текст статьи Влияние гендерных особенностей на изучение иностранных языков

В настоящее время различия между мужчинами и женщинами принято считать важными детерминантами образовательной стратегии. В традиционной педагогике школьники, как правило, считаются бесполыми созданиями. Недостаточно учитывается и то, что учащиеся являются членами одной из двух основных групп человеческого общества – это либо девочки, либо мальчики [2].

Гендерные роли имеют свои социальные различия. Каждое общество создает определенные стереотипы, выступающие в форме социальных ожиданий, то есть определяет для мальчиков и девочек приемлемое поведение и внешний вид. С другой стороны, общество оказывает давление на их приятие, а какое-либо другое поведение становится определенным образом наказуемым. Многие мужские и женские качества рассматриваются как антагонистические, хотя в последнее время наблюдаются тенденции к нивелированию этих различий. Психологические особенности, считающиеся исключительно мужскими или женскими, присутствуют у обоих полов, но только у одного из них они имеют положительную оценку и социально обоснованы. В противном случае происходит их ослабление с помощью отрицательной обратной связи [2], что потом скажется на личности ученика.

Школьный период – это время усердия и старания, когда происходит усиление мотивации достижения желаемого результата, развиваются способности, навыки, нормы, правила, происходит освоение социальных ролей, развитие чувства собственного достоинства ребенка, его уверенности в себе. Ребенок в этот период в основном сосредотачивает свое внимание на достижении результата.

Стратегии обучения учитывают контекст, в рамках которого они определяются и осуществляются; подчеркиваются роль учителя в процессе обучения с точки зрения оценки личных целей и типа взаимодействия: а) компетитивный (соревновательный); б) кооперативный; в) индивидуалистический.

В отношении разделения обучающих стратегий с точки зрения гендерных ролей и стереоти- пов можно сделать следующие предположения. Индивидуалистические стратегии ориентированы на индивидуальное выполнение целей и являются независимыми от социальной среды, поэтому могут устраивать как мальчиков, так и девочек в зависимости от личных предпосылок. Гендерные различия могут проявляться при осуществлении соревновательных стратегий.

ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА

Цель – определить эмпирическую эффективность стратегий обучения в отношении половых различий. Гипотеза исследования: независимо от обучающих стратегий, девочки показывают на начальной стадии обучения иностранному языку лучшие результаты, чем мальчики. Статья базируется на результатах исследований в отдельных начальных школах, которые основаны на квантитативном методологическом подходе к исследованию проблематики обучающих стратегий. Мы предполагаем, что обучение учеников младшего школьного возраста в значительной степени зависит от гендерных различий и переменных, оказывающих воздействия на их эксплицитность . Для подтверждения гипотезы был создан комплекс условий для двух групп учащихся: 9–11 лет (первичная школа); вторая группа состояла из учащихся 4–5-х классов начальной школы. Основная исследовательская группа насчитывала 258 учеников из семи начальных школ различных регионов Чехии. Оценка эффективности обучения учеников проводилась при помощи компетитивно-кооперативных (или коллаборативных) и индивидуалистических стратегий и техник, основанных на дидактических стандартизованных тестах – инструментах систематической оценки результатов обучения. Во всех случаях применялся стандартный тест по английскому языку «Cambridge Young Learners» на уровне дескриптора для А1, согласно «Общеевропейской комптенции владения иностранным языком». Тест был нацелен на определение уровня владения владение всеми четырьмя навыками иностранного языка: работа с текстом (лексико-грамматическая часть), письмо, говорение и аудирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

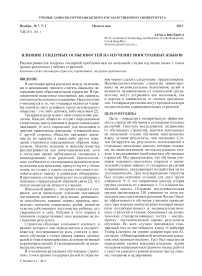

С помощью статистической обработки данных была сделана попытка подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. На рис. 1 показан подсчет баллов по принципу половых различий (без учета таких факторов, как школа,

Рис. 1. Распределение баллов по половой принадлежности

В исследовании участвовали 214 мальчиков и 181 девочка. Результаты девочек (в среднем 33,32) были чуть лучше результатов мальчиков (в среднем 33,11). Немного лучший показатель вариабельности имеют представители мужского пола (s = 8,89 балла) по отношению к представительницам женского пола (s = 8,27 балла).

Обобщение результатов анализа по половой принадлежности проводится с помощью двухвыборочного теста для средних. С помощью t-теста проводим тестирование гипотезы, где показатель не зависит от половой принадлежности.

Прежде всего при помощи F-теста проверим гомогенность дисперсии оценки и мужчин, и женщин (гомоскедастичность). Полученные при помощи статистических методов данные не показывают существенную зависимость при оценке половой принадлежности. Используем далее другие уточняющие статистические методы (табл. 1).

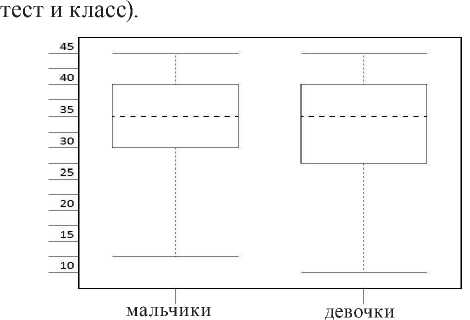

У учащихся мужского и женского пола результаты подобные. Самое бoльшое количество баллов получили начальные школы в Соколове и Рудольфове около Чешских Будейoвиц, самой слабой оказалась начальная школа в Высшем Броде (рис. 2).

Статистическую индукцию проводем с помощью трехфакторного дисперсионного анализа (TAR), в базе данных – оба набора тестов. Тестируем нашу гипотезу, потому что такие факторы, как школа, пол и тест или их совокупность, могут значительно повлиять на средние показатели противоположных вариантов. Из таблицы дисперсионного анализа видно, что наиболее существенное влияние на результаты показателей тестов имеют факторы школы и использованных обучающих стратегий (табл. 3) (р-значение = 5,98, 10–12), а на 5-процентном уровне по-прежнему значительно взаимодействие факторов школы и пола (р-значение = 0,041). Другие факторы и их взаимодействие не имеют существенного влияния на результаты тестирования. Таблица 1

Подсчет баллов в соответствии со школой (с преобладающей обучающей стратегией) и полом учащихся (без учета теста и класса) для учащихся мужского пола

>numSummary(testym[,»показатель»], groups=testym$skola, statistics=c(«mean», + «sd», «quantiles»), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))

|

meansd |

0% 25% 50% 75% 100% n |

||||

|

MAL |

29.00000 |

7.338743 |

16 22.50 |

31 35.00 |

40 15 |

|

RUD |

37.02500 |

7.814260 |

16 33.00 |

39 44.00 |

45 80 |

|

S.U. |

36.38462 |

4.167272 |

25 34.00 |

37 39.75 |

42 26 |

|

SOK |

43.60000 |

1.897367 |

39 43.25 |

44 45.00 |

45 10 |

|

STR |

29.87179 |

7.441631 |

9 26.50 |

30 35.50 |

43 39 |

|

TAB |

28.48276 |

7.448014 |

12 24.00 |

27 34.00 |

44 29 |

|

VBR |

21.06667 |

8.786895 |

10 14.00 |

21 27.00 |

36 15 |

Примечание. MAL – základní škola (ZŠ) Malonty, начальная школа (НШ) п. Малонты; RUD – ZŠ Rudolfov, НШ г. Рудольфова; S. Ú. – ZŠ Sezimovo Ústí, НШ г. Сезимово Усти; SOK – ZŠ Sokolov, НШ г. Соколова; STR – ZŠ Strakonice, НШ г. Страконице; TAB – ZŠ Tábor, НШ г. Табора; VBR – ZŠ Vyšší Brod, НШ г. Высший Брод.

Таблица 2

Преобладающие обучающие стратегии в НШ

|

Кооперация |

Компетитивние обучающие стратегии |

Индивидуалистические стратегии |

|

г. Сезимово Усти |

г. Рудольфова |

г. Соколова |

|

г. Табор |

г. Высший Брод |

|

|

п. Малонты |

||

|

г. Страконице |

Рис. 2. Распределение числа учащихся по достигнутым показателям, школам (с преобладающими обучающими стратегиями) и половой принадлежности

Для правильного использования дисперсионного анализа необходимо было проверить мотивационный остаток (резидуи) – различия эмпирических и сбалансированных значений; для этого был использован тест Шапиро – Уилка и графические методы qq-диаграммы. Рези-дуи была гомоскедастической (существенно не отличались их дисперсий). Далее для проверки был использован тест Бреуша – Пагана, из графических методов был выбран график зависимости резидуи от наиболее важного фактора. Была также подтверждена независимость каждого измерения. В ряде исследований независимость подтверждается при помощи теста Дарбина – Уотсона применительно к резидуи.

Таблица 3

|

Статистическая индукция с помощью трехфакторного дисперсионного анализа (TAR) >Anova(AnovaModel.7) Anova Table (Type II tests) Response: показатели |

||||

|

Sum Sq |

Df |

F value |

Pr(>F) |

|

|

Пол |

168.7 |

1 |

3.3945 |

0.06651 |

|

Школа |

3280.5 |

4 |

16.4982 |

4.117e-12 *** |

|

Тест |

0.0 |

1 |

0.0001 |

0.99210 |

|

Residuals |

13471.5 |

271 |

||

|

Signif. codes: |

0 '***' |

0.001 '**' |

0.01 '*' |

0.05 '.' 0.1 ' ' |

Из трехфакторного дисперсионного анализа (без интеракции, табл. 3) видно, что наиболее важным фактором является школа (р-значение = 4,12.10-12), примерно на 7-процентном уровне значимости – пол (р-значение = 0,067). Тип теста не имеет значительного влияния (р-значение = 0,99).

С помощью метода наименьших квадратов постараемся оценить модель дисперсионного анализа (табл. 4)

Таблица 4

Оценка модели дисперсионного анализа

|

Coefficients: |

Estimate |

Std.Error |

t value |

Pr(>|t|) |

|

|

(Intercept) |

33.436480 |

1.503952 |

22.232 |

< 2e-16 *** |

|

|

Пол |

-1.593502 |

0.864900 |

-1.842 |

0.06651 |

|

|

Школа |

[T.RUD] |

4.920341 |

1.496962 |

3.287 |

0.00115 ** |

|

Школа |

[T.S.U.] |

2.752489 |

1.663138 |

1.655 |

0.09908 . |

|

Школа |

[T.SOK] |

11.341593 |

2.330178 |

4.867 |

1.92e-06 *** |

|

Школа |

[T.TAB] |

-2.384409 |

1.647708 |

-1.447 |

0.14902 |

|

Тест |

[T.t2] |

0.008397 |

0.847632 |

0.010 |

0.99210 |

|

Signif. codes: |

0 '***' |

0.001 '**' |

0.01 '*' |

0.05 '.' |

0.1 ' ' 1 |

В модели в качестве регрессоров фигурируют фиктивные переменные для отдельных факторов (пол – основной уровень в алфавитном порядке у учащихся мужского пола, школа – основной уровень в алфавитном порядке у учеников НШ п. Малонты (MAL), тест – основной уровень, представленный в табл. 4). Наиболее выразительными являются показатели в школе г. Соколова. Средние показатели теста в школе г. Соколова по сравнению со школой в п. Малонты на 11,34 балла выше. Значительными являются показатели и у школы г. Рудольфова (р-значение = 0,0012). Это говорит о том, что показатели в школе в г. Рудольфове относительно показателей в п. Малонты на 4,92 балла выше. Если мы применим 10-процентный уровень значимости, то по-прежнему остается значимым коэффициентом переменная пола М (р-значение = 0,067). Показатель коэффициента -1,56 указывает на то, что средний показатель тестов учащихся мужского пола относительно женского снизился на 1,56 балла. Последний значимый коэффициент наблюдается в школе г. Сезимово

Усти (р-значение = 0,099). Показатель коэффициента 2,75 указывает на то, что средний показатель школы в г. Сезимово Усти относительно показателя в школе п. Малонты на 2,75 балла выше. Многомерный коэффициент детерминации R2 = 0,198 показывает, что предполагаемыми изменениями ряда факторов объяснялось лишь 19,8 % изменений показателей тестов. Остальное можно объяснить влиянием случайных факторов, которые не были включены в данный анализ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе исследований мы выясняли, проявляются ли у учащихся младшего школьного возраста гендерные различия в условиях специфических обучающих стратегий. Сигнификативные различия в данном случае можно было наблюдать во всех исследованных стратегиях. Значительную роль играет взаимодействие различных полов со школой и школ с учащимися различных полов и классов.

При использовании 10-процентного уровня значимости существенным был коэффициент переменной пола М (р-значение = 0,067). Показатель коэффициента 1,56 указывает на то, что средний показатель тестов у учащихся мужского пола может понижаться на 1,56 балла относительно женского пола.

При интерпретации трехфакторного и четырехфакторного дисперсионного анализа (без интеракции) и других статистических моделей мы пришли к заключению, что приблизительно на 7-процентном уровне значимости принадлежность к определенному полу имеет влияние на эффективность обучающих стратегий (р-значение = 0,067). При использовании метода наименьших квадратов (по результатам модели дисперсионного анализа), когда возникают, как регрессоры, фиктивные переменные относительно фактора пола, гипотеза находит свое подтверждение. На первичной стадии обучения иностранному языку девочки показывали лучшие результаты в дидактических языковых тестах, чем мальчики, независимо от выбранной обучающей стратегии (данная верификация находится в соответствии с международными исследованиями).

Подтверждена значительно лучшая успеваемость девочек в изучении языков, в которой они были традиционно успешными. Наибольший разрыв наблюдался в пользу мальчиков при стандартизованном тестировании по математике и информатике, но девочки имели преимущество в стандартизованных языковых тестах. Различия в знаниях и навыках мальчиков и девочек объясняются прежде всего различиями их социализации.

Список литературы Влияние гендерных особенностей на изучение иностранных языков

- Vágnerova M. Vyvojova psychologie. Praha: Portal, 2000.

- Pr u c h a J. Moderni pedagogika véda o edukačnich procesech. Praha: Portal, 1997.