Влияние нетрадиционного сырья на качество и количество летучих органических соединений, формирующих аромат образцов печенья

Автор: Муштатенко Е.В., Садыгова М.К., Абушаева А.Р., Шамшитова Д.С., Сазонова И.А., Мавзовин В.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Пищевые системы (биологические науки, технические науки)

Статья в выпуске: 3 (90), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье исследовано влияние нетрадиционного сырья на образование летучих органических соединений, формирующих аромат овсяного печенья. В качестве нетрадционного сырья авторы использовали пайзовую муку, льняную муку, масло нигеллы, сироп сахарного сорго. Инструментальная оценка качественного и количественного содержания летучих органических соединений в образцах изделий проведена в НИЛ ВГУИТ (г. Воронеж) на лабораторном анализаторе запахов «МАГ-8» по методологии «электронный нос». Применены сенсоры на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ-типа с базовой частотой колебаний 10,0-14,0 МГц с разнохарактерными пленочными и наноструктурированными сорбентами на электродах. По совокупности всех данных можно сделать вывод о том, что изменение рецептуры заметно влияет на качественный и количественный состав проб равновесных газовых фаз над образцами печенья. Установлено, что у образца 1 с соотношением муки пшеничной и пайзовой 40:60, при этом пайзовая мука из сорта «Готика» по аромату в большей степени идентична овсяному печенью (контрольный образец), тогда как при соотношении 60:40 (образец 2) - аромат максимально отличается от образца 1 как по качественному, так и по количественному составу запаха и будет при органолептике иначе оцениваться дегустаторами. Но при этом аромат с терпкими нотами, пряный, приятный.

Пайзовая мука, сорт пайзы «готика», сорт пайзы «росита», масло нигеллы, печенье овсяное, ароматообразующие вещества, сироп сорго, сенсоры

Короткий адрес: https://sciup.org/142239075

IDR: 142239075 | УДК: 664.684.5 | DOI: 10.53980/24131997_2023_3_12

Текст научной статьи Влияние нетрадиционного сырья на качество и количество летучих органических соединений, формирующих аромат образцов печенья

В достижении вкуса и аромата мучных изделий важную роль играют рецептуры, способы тестоприготовления, параметры технологических процессов [1]. На сегодня перед пищевыми технологами стоит задача по проектированию ассортимента обогащенных продуктов массового потребления с заданным химическим составом [2, 3].

Отечественные и зарубежные исследователи для этих целей используют разнообразное сырье с богатым фитохимическим потенциалом [4–17]. Однако нетрадиционное сырье иногда обладает специфичным запахом и вкусом. Как правило, потребитель при выборе продукта обращает внимание в первую очередь на эти органолептические свойства.

В ближайшие годы потребители будут формировать все более активный спрос на продукты и услуги, которые полезны для психического и эмоционального здоровья. В частности, будет расти спрос на функциональные продукты, которые, как утверждают производители, помогают сосредоточиться или, наоборот, расслабиться, облегчить эмоциональное состояние, предотвратить его ухудшение [16].

В данной работе в рецептуре печенья использована пайзовая мука. Пайза ( Echinochloa frumentaceae ) также имеет название «японское просо» или «китайское просо» – просовидная культура семейства злаковых. Благодаря пластичности данной культуры к агроклиматическим условиям и устойчивости к болезням агротехника пайзы значительно менее затратна, при этом культура близка к зерну сахарного сорго и чумизы по химическому составу и пищевой ценности. В рамках данной работы было использовано зерно пайзы сортов «Готика» и «Росита» совместной селекции ученых Вавиловского университета и ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», выращенное в учебном хозяйстве НПО «Поволжье», расположенном в Энгельсском районе (Саратовская область).

Целью исследования является анализ качественного и количественного содержания летучих органических соединений, формирующих аромат изделий, в образцах печенья в зависимости от применяемого нетрадиционного сырья и его рецептурного количества.

Материалы и методы исследования

В качестве контрольного варианта рецептура овсяного печенья ОСТ 10-061-95. Опытные варианты различаются по содержанию нетрадиционного сырья (табл. 1, 2).

Таблица 1

Матрица опыта

|

Наименование сырья |

Образец 1 (контроль) |

Образец 2 |

Образец 3 |

Образец 4 |

Образец 5 |

|

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта |

- |

60 |

40 |

60 |

40 |

|

Мука овсяная |

100 |

- |

- |

- |

- |

|

Пайзовая мука из сорта: |

|||||

|

Готика |

- |

40 |

60 |

- |

- |

|

Росита |

- |

- |

- |

40 |

60 |

|

Масло нигеллы |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Сироп из сорго |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

Таблица 2

Рецептуры изделий на 1 т готовой продукции

|

Наименование сырья |

Образцы 1 и 3 (соотношение пайзовой/ пшеничной муки 60/40) |

Образцы 2 и 4 (соотношение пай-зовой/ пшеничной муки 40/60) |

Образец 5 Печенье «Овсяное» |

НТД |

|

Мука пшеничная в/с |

191,44 |

313,56 |

417,30 |

ГОСТ 26574-2017 |

|

Овсяные хлопья |

- |

- |

238,46 |

ГОСТ 21149-2022 |

|

Мука пайзовая |

383,62 |

251,14 |

- |

ТУ производителя |

|

Мука льняная |

64,31 |

63,15 |

- |

ТУ 9293006-8626272 2016 |

|

Виноград сушеный |

123,67 |

121,44 |

126,84 |

ГОСТ 6882-88 |

|

Сахар |

- |

- |

357,69 |

ГОСТ 33222-2015 |

|

Сироп сах. сорго |

247,34 |

242,88 |

- |

ТУ 11.07.19-0020172158176-2017 |

|

Соль |

2,47 |

2,43 |

2,54 |

ГОСТ Р 51574-2018 |

|

Сухой яичный меланж |

10,39 |

10,20 |

10,66 |

ГОСТ 30363-2013 |

|

Масло сливочное |

- |

- |

298,07 |

ГОСТ 32261-2013 |

|

Масло нигеллы (черного тмина) |

24,73 |

24,29 |

- |

ТУ 10.41.29-0010138878277-2022 |

|

Масло льняное |

49,467 |

48,58 |

- |

ТУ 9141-001-75120182-08 |

|

Сода пищевая |

0,74 |

0,73 |

ГОСТ 2156-76 |

|

|

Корица |

7,42 |

7,27 |

7,61 |

ГОСТ ISO 6539-2016 |

|

Ванилин |

2,47 |

2,43 |

2,54 |

ГОСТ 16599-71 |

|

Итого |

1108,08 |

1088,11 |

1461,70 |

Инструментальная оценка аромата исследуемых образцов проводилась по методике, разработанной в НИЛ ВГУИТ (г. Воронеж) на лабораторном анализаторе запахов «МАГ-8» (производство ООО «СНТ», Россия) по методологии «электронный нос». Измерительный прибор «электронный нос» оснащен чувствительными элементами – сенсорами, на которые наносятся тонкие пленки сорбентов. Сорбенты подбираются согласно поставленной задаче испытания и ориентированы на поглощение из околосенсорного пространства в ячейке детектирования определенных групп органических летучих соединений, в результате чего изменяется частота колебаний сенсоров, что, в свою очередь, фиксируется программным обеспечением прибора. Изменение частоты колебаний находится в прямой зависимости от количества летучих соединений в исследуемой пробе.

Измерения проводились в диапазоне частот колебаний 10,0–14,0 МГц, с применением сенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ-типа, на электроды которых нанесены пленочные наноструктурированные сорбенты, подобранные согласно прогнозируемой контаминации летучих соединений из подготовленных проб [18, 19]. Для максимального охвата возможных групп летучих соединений и распознавания наибольшего количества эмиссирую-щих из проб летучих органических компонентов применяли 8 типов сенсоров при инжекторном вводе летучих соединений, отобранных из равновесной газовой фазы над изделиями, в закрытую ячейку детектирования электронного носа «МАГ-8». Все сенсоры изготовлены, натренированы и стабилизированы в парах ЛС различной природы.

Сенсор 1 – Поливинилпирролидон (ПВП).

Сенсор 2 – Полидиэтиленгликоля сукцинат (ПДЭГС).

Сенсор 3 – Дициклогексан-18-Краун-6 (ДЦГ18К6).

Сенсор 4 – Гидроксиапатит (ГА).

Сенсор 5 – Полиэтиленгликоль (ПЭГ-2000).

Сенсор 6 – Полиэтиленгликоля себацинат (ПЭГСб).

Сенсор 7 – Полиэтиленгликоля сукцинат (ПДЭГС).

Сенсор 8 – Тритон Х-100 (ТХ100).

Подготовка образцов к испытаниям: подготовленные пробы образцов массой 10,0 г помещали в стеклянные пробоотборники и выдерживали при комнатной температуре (20±1 °С). Объем равновесной газовой фазы Vргф (РГФ) – 5 см3.

Общее время взвешивания РГФ пробы – 60 с. При таком режиме анализа к указанному времени в системе устанавливается равновесие, поэтому полученные результаты – изменение частот колебаний разных сенсоров в массиве в соответствии с теорией микровзвешивания - соответствуют массе адсорбированных из околосенсорного пространства, а значит, поступивших в составе РГФ молекул летучих соединений, выделяемых пробами.

Алгоритм представления откликов оптимизирован по максимальным откликам отдельных сенсоров (визуальные образы максимальных сигналов, максимумов) или с учетом кинетических особенностей сорбции (кинетические «визуальные отпечатки»), если различия в составе аромата несущественные. Достоверность измерения – 95 %.

Суммарный аналитический сигнал массива сенсоров:

Количественные параметры:

-

- SΣ (Гц×с) – общая площадь «визуального отпечатка» – построена по данным сигналов всех сенсоров в течение всего времени измерения, прямо пропорциональна концентрации легколетучих соединений и характеризует общую интенсивность запаха (табл. 1);

-

- ΔF max (Гц) – значимые сигналы, это сигналы с максимальным отклонением частот колебаний сенсоров с наиболее активной или специфической пленками сорбентов, отражают содержание отдельных групп органических летучих соединений, обнаруженных в равновесной газовой фазе, методом нормировки (табл. 1, 4) [20].

Качественные параметры:

-

- для определения в исследуемой газовой смеси конкретных классов соединений применен параметр идентификации Ai/j, рассчитанный исходя из сигналов детекторов в анализируемых образцах (табл. 3). Качественный состав аромата проб оценивался по сравнению наиболее стабильных и информативных параметров идентификации Ai/j. В пределах погрешности прибора определяется схожесть состава части установленных летучих соединений проб и оценивается по степени совпадения с набором параметров [21–24]. Пробы считаются с близким (идентичным) ароматом при различии не более 30 % параметров.

Фиксация и статистическая обработка откликов сенсоров осуществлялись посредством программного обеспечения анализатора «MAG Soft».

Отбор пробы равновесной газовой фазы над пробами и инжекцию ее в ячейку детектирования проводили автоматическим пробоотборником, что обеспечивает высокую повторяемость пробоотбора и снижает общую погрешность анализа.

Проводили анализ свежеприготовленных образцов.

Результаты исследования и их обсуждение

Для оценки изменений запаха проб образцов печенья (состав смеси летучих соединений РГФ) были проанализированы особенности химического состава летучих соединений, выделяющихся из проб, максимально и регистрируемых сенсорами. Исходной информацией для этого являются величины максимальных сигналов отдельных сенсоров за 60 с нагрузки парами и величина суммарного отклика массива сенсоров в электронном носе – суммарная площадь под выходными кривыми всех сенсоров. Эта величина пропорциональна массе летучих соединений, которую сорбируют покрытия выбранного массива сенсоров. Эта количественная характеристика определяет как природу, так и содержание летучих соединений над пробами. В таблице 3 представлены абсолютные отклики сенсоров исследованных проб.

Таблица 3

Сигналы сенсоров в парах исследуемых образцов (Гц) и площади «визуального отпечатка» сигналов сенсоров (Гц × с) (параметры испытания: масса пробы 10 г, V ргф = 5 см3, экспозиция 60 с)

|

Номер проб |

S1 - ПВП |

S2 - ПДЭГС |

S3 - 18К6 |

S4 - ГА |

S5 - ПЭГ 2000 |

S6 - ПЭГсб |

S7 - ПЭГсук |

S8 - ТХ-100 |

S Σкин , Гц×с |

|

1 |

17 |

1 |

7 |

21 |

15 |

4 |

6 |

11 |

298 |

|

2 |

9 |

1 |

3 |

13 |

7 |

2 |

3 |

6 |

82 |

|

3 |

13 |

1 |

6 |

16 |

14 |

5 |

5 |

9 |

210 |

|

4 |

14 |

2 |

5 |

13 |

12 |

4 |

5 |

10 |

182 |

|

5 |

18 |

1 |

7 |

22 |

17 |

4 |

5 |

12 |

324 |

Установлена разная реакция сенсоров в парах РГФ над пробами печенья, сигналы сенсора 2 исключены из дальнейших расчетов, так как сигнал для проб не превысил уровня шумов. Наиболее насыщен запах пробы 5, наименее – пробы 2. В одну группу по интенсивности аромата объединены пробы: 1, 5 и 3, 4.

Содержание свободных сахаров в составе продукта оказало наиболее существенное влияние на вкус и цвет изделий, по средствам участия в реакциях меланоидинообразования и карамелизации во время выпечки. Продукты этих реакций сформировали вкусоароматику печенья и придали изделию светло-коричневый цвет.

Проведен сравнительный анализ количественного и качественного состава дифференцированных летучих соединений в пробах.

Согласно методу нормировки, оценили динамику количественного состава паров над пробами по относительному содержанию основных классов легколетучих соединений, на которые настроен массив сенсоров (табл. 2). Рассмотрены только наиболее значимые параметры, сигналы сенсоров для которых устойчиво больше уровня шумов. Для оценки природы соединений, вносящих наибольший вклад в смесь летучих соединений, рассчитали методом нормировки долю сигналов сенсоров в массиве с разными покрытиями (табл. 4).

Таблица 4

Относительное содержание соединений в пробах по значимым сигналам сенсоров, ω (± 0,03–3,0) % масс.

|

Проба |

S1 |

S2 |

S3 |

S4 |

S5 |

S6 |

S7 |

S8 |

|

Класс веществ |

Вода, все полярные соединения |

О-содерж. соед., кислоты, спирты, альдегиды, вода |

Органич. полярные соединения, кислоты |

Все полярные, амины |

Кетоны, амины |

Амины, другие азотсодержащие соединения |

Средне-полярные, серосодержащие соединения |

Вода, все полярные соединения |

|

1 |

20,7 |

1,2 |

8,5 |

25,6 |

18,3 |

4,9 |

7,3 |

13,4 |

|

2 |

20,5 |

2,3 |

6,8 |

29,5 |

15,9 |

4,5 |

6,8 |

13,6 |

|

3 |

18,8* |

1,4 |

8,7 |

23,2 |

20,3 |

7,2 |

7,2 |

13,0 |

|

4 |

21,5 |

3,1 |

7,7 |

20,0 |

18,5 |

6,2 |

7,7 |

15,4 |

|

5 |

20,9 |

1,2 |

8,1 |

25,6 |

19,8 |

4,7 |

5,8 |

14,0 |

*Выделены значения, отличающиеся от подобных значений для пробы 1 (для примера).

По фракционному составу и содержанию в РГФ над пробами печенья разных классов летучих органических соединений отмечено значимое изменение распределения концентраций практически всех классов соединений. Наименьшие отличия распределения в РГФ отдельных классов соединений от пробы 1 характерны для пробы 5, наибольшие отличия – для пробы 2, чуть меньше – для проб 4 и 3.

Установлено, что наибольшее содержание в РГФ над пробами печенья имеют полярные органические соединения, амины, кетоны. Остальные классы соединений представлены соизмеримо близко по содержанию.

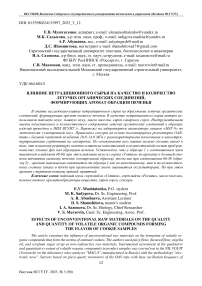

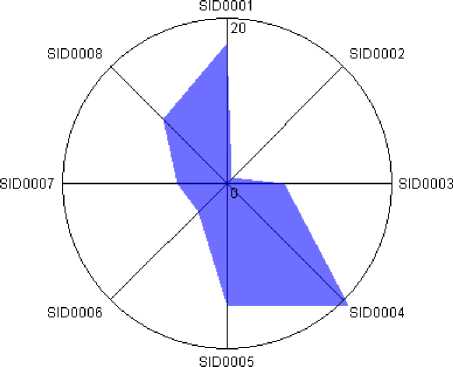

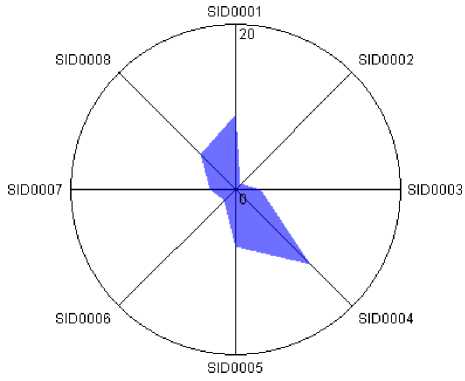

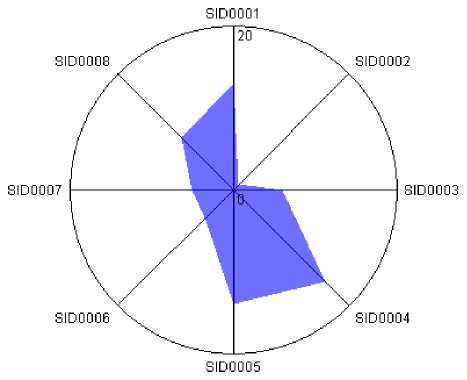

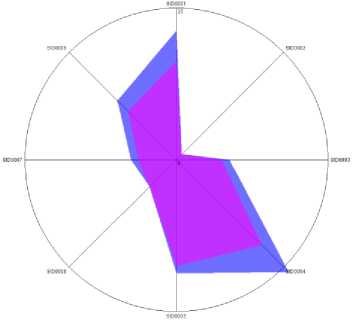

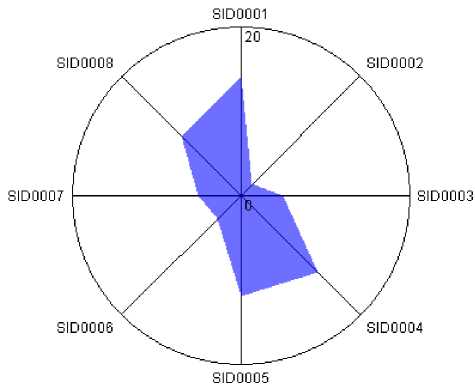

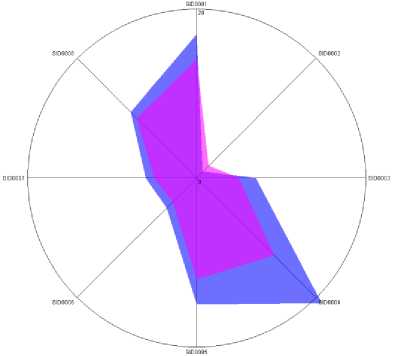

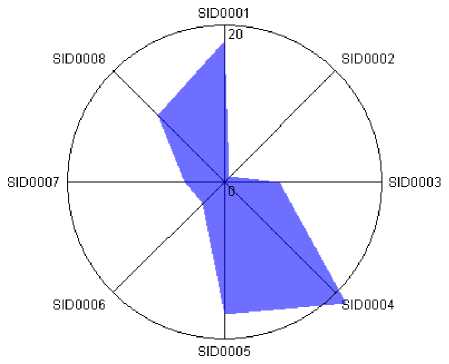

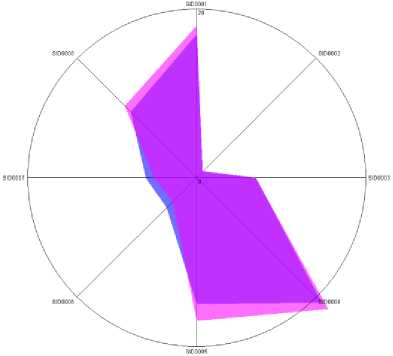

Для прогнозирования изменений запаха сравнили интегральные сигналы массива всех сенсоров – графическое начертание максимальных сигналов сенсоров, полученные при нагрузке парами проб в течение 60 с. Для этого сравнили полученные в результате графического начертания фигуры максимальных сигналов сенсоров в равновесной газовой фазе над пробами печенья (рис. 1). Для отдельных проб в одном масштабе сопоставлены фигуры круговых диаграмм максимальных откликов детекторов, для сравнения качественной (по форме) и количественной (по площади) динамики состава газовой смеси легколетучих соединений отсорбированных из проб.

Установлено, что пробы 1 и 5 различаются для электронного носа по качественному составу, но различия не значимы.

Описание проб

Проба 1

Графическое начертание максимальных откликов детекторов

Сравнение полученных фигур контроля и вариантов опыта

Проба 2

Проба 1 (синяя) и проба 2 (розовая)

Абсолютная разность площадей: 215 Гц×с

Относительная разность площадей: 72 % – различия значительные, пробы совсем разные

Рисунок 1 – Круговые диаграммы максимальных сигналов сенсоров «электронного носа»

Проба 3

Проба 1 и проба 3

Абсолютная разность площадей: 87 Гц×с Относительная разность площадей: 29 % –

различия незначительные

Проба 4

Проба 1 и проба 4

Абсолютная разность площадей: 115 Гц×с

Относительная разность площадей: 38 % –

различия значимые, заметные

Проба 5

Проба 1 и проба 5

Абсолютная разность площадей: 26 Гц×с

Относительная разность площадей: 8 % –

различия незначимые

Рисунок 1 (продолжение) – Круговые диаграммы максимальных сигналов сенсоров «электронного носа»

На рисунке 1 представлено сравнение круговых диаграмм максимальных сигналов сенсоров «электронного носа» в парах РГФ над пробами. По осям с номерами сенсоров отложены их максимальные сигналы, ΔFmax, Гц.

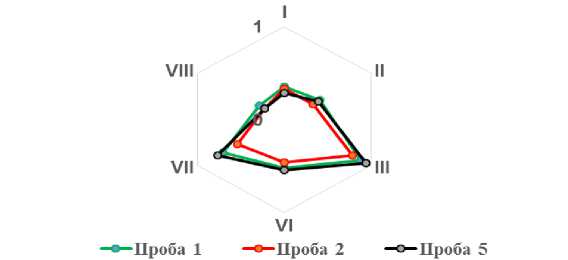

Проследить изменения в качественном составе РГФ над пробами и появление/исчезно-вение соединений легколетучей фракции позволяет параметр Аi/j, показывающий постоянство соотношения концентраций отдельных классов легколетучих соединений в РГФ (табл. 5). Если показатели Аi/j, которые отражают стабильности запаха, для сравниваемых проб близки или совпадают, то можно считать, что соотношение содержания в пробах указанных групп соединений одинаково.

Количество параметров Аi/j для образцов, отличающихся от контроля, связано с отличием в качественном составе исследуемых образцов, что может коррелировать с органолептической оценкой потребителем и дегустаторами. При появлении или исчезновении отдельных групп легколетучих соединений, в случае если изменения затрагивают более чем 40 % параметров – изменение качественного состава в запахе проб считается существенным.

Таблица 5

Маркеры параметров Аi/j (± 0,10) для проб паров образцов печенья

|

Проба |

Показатель стабильности аромата |

|||||||

|

ПЭГсук/ ПВП |

ДЦГ18К6/ ПВП |

ПЭГ-2000/ ПВП |

ПЭГСук/ ПЭГСб |

ПЭГСб/ ГА |

ТХ/ ГА |

ПЭГ2000/ ГА |

ПЭГСук/ ГА |

|

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

|

|

Проба 1 (контроль) |

0,35 |

0,41 |

0,88 |

1,5 |

0,19 |

0,52 |

0,71 |

0,29 |

|

Проба 2 |

0,33 |

0,33 |

0,78 |

1,5 |

0,15 |

0,46 |

0,54 |

0,23 |

|

Проба 3 |

0,38 |

0,46 |

1,08 |

1,0 |

0,31 |

0,56 |

0,88 |

0,31 |

|

Проба 4 |

0,36 |

0,36 |

0,86 |

1,3 |

0,31 |

0,77 |

0,92 |

0,38 |

|

Проба 5 |

0,28* |

0,39 |

0,94 |

1,3 |

0,18 |

0,55 |

0,77 |

0,23 |

*Выделены параметры, значимо отличающиеся от пробы 1 (для примера).

Значимыми являются различия между параметрами в 0,02 ед., заметными – в 3×0,02 = 0,06 ед.

Установлено, что проба 5 минимально отличалась по сочетанию разных классов соединений в РГФ от пробы 1.

Пробы 2, 3, 4 заметно отличались по распределению основных классов соединений друг от друга и от пробы 1. Для визуализации набор качественных параметров, которые максимально различались для проб 1, 2 и 5 (для примера) (табл. 3), был представлен в виде круговых диаграмм (рис. 2).

Рисунок 2 – Круговая диаграмма качественных параметров для проб 1, 2, 5

Из совокупного анализа всех данных представленных на рисунке 2 следует, что изменение рецептуры (рекомендуется анализ этих изменений связать с проводимым инжинирингом) заметно влияло на качественный и количественный состав проб запаха печенья (2 - 4).

Заключение

Установлено, что образец 5 с соотношением муки пайзовой (сорт «Росита») и пшеничной 60:40 по аромату в большей степени идентичен овсяному печенью (контрольный образец), образец 3 с соотношением муки пайзовой (сорт «Готика») и пшеничной 60:40 приближен к аромату контрольного образца, тогда как у образцов 2 и 4 при соотношении муки пайзовой (сорт «Готика», «Росита» соответственно) и пшеничной 40:60 – аромат максимально отличался от контроля как по качественному, так и по количественному составу запаха, из чего следует, что при органолептическом анализе дегустаторы дадут более высокую оценку изделиям с бо́льшим содержанием пайзовой муки. Но при этом аромат всех изделий с терпкими нотами, пряный, приятный.

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что по качественному и количественному содержанию летучих органических соединений вкусоарома-тика разработанного продукта не уступает традиционному овсяному печенью, что важно для внедрения и популяризации продуктов функциональной направленности.

Список литературы Влияние нетрадиционного сырья на качество и количество летучих органических соединений, формирующих аромат образцов печенья

- Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года (утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р) [Электронный ресурс]. – URL: https://docviewer.yandex.ru/view/77732919 (дата обращения 08.06.2020).

- Пучкова Л.И. [и др.]. Технология хлеба: учебник. Ч. 1. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – СПб.: Изд-во ГИОРД, 2005. – 550 с.

- Иванова В.Н., Серегин С.Н. Повышение качества пищевой продукции – ключевой приоритет реализации государственной политики Российской Федерации в области здорового питания // Пищевая промышленностью 2016. – № 5. – С. 8–14.

- Сокол Н.В., Триандофилиди Ю.С., Ольховатов Е.А. Разработка технологических решений по повышению показателей качества и безопасности мучных кондитерских изделий при хранении // Итоги научно-исследовательской работы за 2021 год: материалы юбилейной науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Кубанского ГАУ. – Краснодар: Изд-во Кубанский гос. аграр. ун-та им. И.Т. Трубилина, 2022. – С. 384–385.

- Донченко Л.В., Сокол Н.В., Влащик Л.Г. Обогащение хлеба биологически активными веществами профилактического назначения // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2017. – № 01 (125). – С. 597–610. – URL: http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/41.pdf (дата обращения 12.05.2023).

- Родионова Л.Я., Сокол Н.В., Шубина Л.Н.и др. Технология и применение порошкообразных пищевых добавок из растительного сырья // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2017. – № 07 (131). – С. 1389–1404. – URL: http://ej.kubagro.ru/2017/07/pdf/114.pdf (дата обращения: 10.05.2023).

- Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Магомедов М.Г. и др. Применение полуфабрикатов из топинамбура в технологии функциональных кондитерских изделий: монография. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ, 2019. – 212 с.

- Perfilova O.V., Magomedov G.O., Magomedov M.G. et al. Quality of jelly marmalade from fruit and vegetable semi-finished products // International Journal of Pharmaceutical Research. 2018. – Vol. 10, Is. 4. – С. 721–724.

- Янова М.А. [и др.]. Технология производства и определение показателей качества яблочно-морковного зефира на аквафабе из нута // Вестник КрасГАУ. 2023. – № 3. – С. 220–226.

- Присухина Н.В. [и др.]. Разработка нового вида зефира черносмородинового с использованием базилика // Вестник КрасГАУ. 2020. – № 3 (156). – С. 135–142.

- Росляков Ю.Ф., Вершинина О.Л., Гончар В.В. Хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия нового поколения: учеб. пособие / под ред. проф. Ю.Ф. Рослякова. Изд. 2-е перераб. и доп. Краснодар, 2014. – 180 с.

- Казыдуб Н.Г., Вебер А.Л., Леонова С.А. и др. Получение биологически активного компонента из проращенных бобов фасоли с целью его последующего использования // Хлебопродукты. 2017. – № 6 (2). – URL: http://www.khlebprod.ru (дата обращения 12.05.2023).

- Veber A., Leonova S., Meleshkina E. et al. Agricultural trade and undernourishment, nutrition, and dietary diversity: The use of elite selection cultivars of legumes // Handbook of Research on Globalized Agricultural Trade and New Challenges for Food Security / ed. by V. Erokhin, T. Gao. – Hershey, PA: IGI Global, 2020. – P. 252–276.

- Абушаева А.Р., Садыгова М.К., Гафурова И.Р. и др. Влияние муки из зерна светлозерной ржи и продуктов переработки овощей на формирование аромата изделий // Хлебопродукты. 2022. – № 1. – С. 36–43.

- Filonova N.N., Marinina E.A., Sadygova M.K. et al. The influence of the japanese millet flour and the method of dough preparation on the formation of the aroma of bakery products // New Technologies (Majkop). 2022. – № 18 (2). – С. 87–98. – URL: https://doi.org/10.47370/2072-0920-2022-18-2-87-98 (дата обращения 12.05.2023).

- Ярош О.Б., Калькова Н.Н., Управленец Т. Aсимметрия потребительского восприятия традиционных продуктов регионального происхождения // Аромамаркетинг. 2013. – № 3. – С. 67–79.

- Кузнецова Л.И., Садыгова М.К., Кучменко Т.А. и др. Влияние чумизной муки на формирование аромата мучных изделий // Хлебопродукты. 2021. – № 3. – С. 58–62.

- Kuchmenkо T.A. Electronic nose based on nanoweights, expectation and reality // Pure and Applied Chemistry. – 2017. Vol. 89, Is. 10. – P. 1587–1601. – URL: https://doi.org/10.1515/pac-2016-1108 (дата обращения 12.05.2023).

- Kuchmenko T.A., Lvova L.B. A Perspective on Recent Advances in Piezoelectric Chemical Sensors for Environmental Monitoring and Foodstuffs Analysis // Chemosensors. 2019. – Vol. 7, Is. 3. –P. 39–45.

- Кучменко Т.А., Умарханов Р.У., Менжулина Д.А. Биогидроксиапатит – новая фаза для селективного микровзвешивания паров органических соединений – маркеров воспаления в носовой слизи телят и человека. Сорбция в модельных системах // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2021. – № 2. – С. 142–152.

- Kuchmenko T., Lvova L. Chemoresponsive Materials: Smart Materials for Chemical and Biological Stimulation: Edition 2. Chapter 16. Piezelectric Chemosensors and Multisensory Systems. 2022. – P. 567–603. – URL: https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-1-83916-277-0. (дата обращения 10.05.2023).

- Kuchmenko Т.А. Electronic nose based on nanoweights, expectation and reality // Pure and Applied Chemistry. The Scientific Journal of IUPAC: Published. URL: https://doi.org/10.1515/pac-2016-1108 (дата обращения 08.09.2017).

- Kuchmenko T.A., Umarkhanov R.U., Grazhulene S.S. et al. Microstructural investigations of sorption layers in mass-sensitive sensors for the detection of nitrogen-containing compounds // Journal of surface investigation X-ray, synnchrotron and Neutron Technigues. 2014. – № 2. – P. 312–320.

- Кучменко Т.А. Химические сенсоры на основе пьезокварцевых микровесов: монография / под ред. Ю.Г. Власова // Проблемы аналитической химии. 2011. – Т. 14. – С. 127–202.

- Как влиять на поведение потребителей – URL: https://www.kom-dir.ru/article/1915-povedenie-potrebiteley (дата обращения 21.05.2023).

- Халапханова Л.В., Доржиев В.В., Доржиева А.А. Использование ячменной муки в производстве сахарного печенья // Вестник ВСГУТУ. 2023. – № 1 (88). – С. 22–28.