Влияние показателей роста и развития молодняка голштинизированной черно-пестрой породы на продуктивные признаки коров в условиях Вологодской области

Автор: Яковлева О.О., Ткачева Е.С., Абрамова Н.И.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 3 (59), 2025 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования стало изучение взаимосвязи между параметрами роста и развития первотелок чернопестрой голштинизированной породы и их дальнейшей молочной продуктивностью. Эксперимент был реализован на территории Вологодской области. В выборку вошли 583 коровы, выбывшие из стада в период с 2020 по 2021 год. После отбора животных распределяли на три группы, исходя из показателей надоя в период первой лактации. Затем для каждой группы были вычислены средние значения живой массы при рождении, а также в возрасте 6, 10, 12 и 18 месяцев. Дополнительно определялись живая масса и коэффициент молочности для первой, второй и третьей лактации. Важно отметить, что все сформированные группы животных содержались в идентичных условиях кормления и содержания. Результатами исследования было установлено, что третья группа животных с удоем за первую лактацию 8843–11153 кг имела самую высокую массу при рождении – 34,98 кг и при достижении хозяйственной зрелости – 422,61 кг. Данные по живой массе и коэффициенту молочности по трем лактациям показали, что первенство вновь за коровами третьей группы, их живая масса составляла от 566,01 до 638,03 кг, коэффициент молочности – от 1465,7 до 1661,8 кг.

Живая масса, коэффициент молочности, удой, молочная продуктивность, голштинизированная черно-пестрая порода, лактация

Короткий адрес: https://sciup.org/149149262

IDR: 149149262 | УДК: 636.082.12 | DOI: 10.52231/2225-4269_2025_3_82

Текст научной статьи Влияние показателей роста и развития молодняка голштинизированной черно-пестрой породы на продуктивные признаки коров в условиях Вологодской области

Актуальность

Ключевая цель, стоящая перед сельхозпроизводителями России, – гарантированное обеспечение граждан страны необходимым объемом качественной продовольственной продукции, включая продукты животноводства, произведенные внутри государства. Российская Федерация должна располагать собственными запасами молока и обеспечивать не менее 90 % внутреннего потребления молочной продукции.

Основным источником молока является дойное стадо коров. Увеличение объемов производства молока напрямую связано с повышением продуктивности сельскохозяйственных животных, что представляется наиболее эффективным путем решения вопроса продовольственной независимости и безопасности страны. Сосредоточение усилий на увеличении молочной продуктивности коров – залог стабильного обеспечения населения молочными продуктами [1, 6, 7].

В России наиболее популярны молочные породы коров, такие как отечественная черно-пестрая и голштинская, признанная самой продуктивной в мире по надоям и выведенная в Северной Америке. Эти две породы занимают лидирующие позиции по численности маточного поголовья среди всех разводимых в мире пород крупного рогатого скота, составляя более 65 % от общего количества. Эти породы имеют общее происхождение, поскольку в их генетической структуре присутствуют гены голландского скота, от которого они, как и многие черно-пестрые породы мира, произошли. Генетический материал голштинской породы на протяжении более чем сорока лет активно применяется в России для улучшения местных молочных пород, включая черно-пеструю, и эта практика продолжается и сегодня. В результате этого произошло замещение черно-пестрого скота голштинской породой. Сегодня в большинстве сельскохозяйственных организаций преобладающая часть стада имеет генетическую связь с голштинской породой, превышающую 88,0 %. Это, в свою очередь, позволяет классифицировать этих животных как относящихся к голштинской породе [3, 7, 9].

По данным Ф.М. Раджабова, В.И. Косилова, П.Т. Расулова, ключевым моментом в племенном животноводстве является успешное выращивание молодняка, основанное на глубоком знании стадий индивидуального развития животных и влияющих на них факторов. Это связано с тем, что в процессе роста и созревания животное не только получает в наследство признаки вида и породы, но и приобретает собственную уникальность. Эта индивидуальность проявляется в особенностях конституции, экстерьера, темперамента, иммунитета к заболеваниям и продуктивных характеристиках [9, 12, 14].

В современной молочной индустрии акцент делается на разведение пород коров, отличающихся повышенной продуктивностью. Исследования подтверждают наличие прямой взаимосвязи между объемом надоев и весом животного. Опыт показывает, что лишь крупные особи способны демонстрировать высокую молочную продуктивность и сохранять ее на протяжении длительного периода [10, 13].

В исследованиях Л.Н. Бакаева ключевыми факторами при выборе наилучшего возраста для искусственного осеменения телок являются масса тела (в связи с её влиянием на будущий удой молока), потенциальная молочная продуктивность, продолжительность использования в хозяйстве, результативность воспроизводства и колебания цен на молоко в зависимости от сезона. Основываясь на научных исследованиях и накопленном практическом опыте, в России были сформулированы рекомендации по проведению искусственного осеменения телок. Согласно этим рекомендациям, первое осеменение следует проводить в возрасте 18 месяцев при достижении массы тела не менее 380 кг. Живая масса к моменту первого отела (в возрасте 27–30 месяцев) должна составлять для черно-пестрой и холмогорской пород 500-525 кг, для красных пород - 475-500 кг, а для симментальской, швицкой и костромской пород – 550–575 кг.

Однако в условиях современной интенсификации производства и рыночной экономики данные рекомендации не всегда в полной мере отвечают генетическому потенциалу крупного рогатого скота, а также современным требованиям к кормлению и содержанию животных [2, 3].

Согласно трудам А.В. Коровина, общепринятые возрастные рамки для первого отела не являются универсальным стандартом и подвержены значительным колебаниям в разных регионах мира. Анализ среднемировых показателей возраста первого отела выявляет, что они зачастую превышают оптимальный диапазон, рекомендованный для голштинских телок. Несмотря на часто встречающуюся рекомендацию в 24 месяца, в ряде государств средний возраст отела заметно выше.

В то же время статистические данные демонстрируют довольно широкий спектр значений возраста отела в различных странах. В Соединенных Штатах Америки средний показатель достигает 26 месяцев. В Соединенном Королевстве этот показатель незначительно выше и составляет 26,4 месяца. В Австралии средний возраст отела составляет 28,8 месяца, а при движении на восток, в Китай, он возрастает до 29,3 месяца. Лидирующую позицию в данном списке занимает Кения, где средний возраст первого отела достигает 31 месяца [11, 14, 15, 16].

Интенсивное молочное производство у коров предъявляет повышенные требования к их физиологическому состоянию. Для достижения высоких надоев животные должны обладать крепким телосложением, хорошим здоровьем и выносливостью. Важно, чтобы коровы могли потреблять значительные объемы корма и эффективно преобразовывать его в молоко. Крепкая конституция и устойчивость к болезням являются ключевыми факторами для поддержания высокой продуктивности [4].

Цель работы – изучить влияние показателей роста и развития молоднякаголштинизированнойчерно-пестройпородынапродуктивные признаки коров.

Для достижения намеченной цели были выполнены следующие задачи:

-

• разделение животных на группы, основываясь на их продуктивности по итогам первой лактации;

-

• анализ параметров роста и развития молодняка при рождении, в возрасте 6, 10, 12 и 18 месяцев;

-

• выявление взаимосвязи между молочной продуктивностью коров и их удоем в течение первой лактации;

-

• определение живой массы животных и расчет коэффициента молочности на разных этапах лактационного периода;

-

• анализ влияния показателей роста и развития молодняка на продуктивные признаки коров.

Методика проведения исследований

В период с 2020 по 2021 год изучалось влияние параметров роста и развития молодняка на продуктивные признаки коров. Исследования проводились на голштинизированном черно-пестром скоте (583 головы), принадлежащем племенному хозяйству Вологодской области. Для анализа продуктивности коров в стаде разделили на три группы, основываясь на показателях удоя в период первой лактации. В каждой из этих групп вычислили средние значения молочной продуктивности для первой, второй и третьей лактаций. Кроме того, оценивали динамику изменения живой массы животных: при рождении, в шестимесячном, десятимесячном и восемнадцатимесячном возрасте, фиксировали живую массу коров и рассчитывали коэффициент молочности для каждой лактации (первой, второй и третьей).

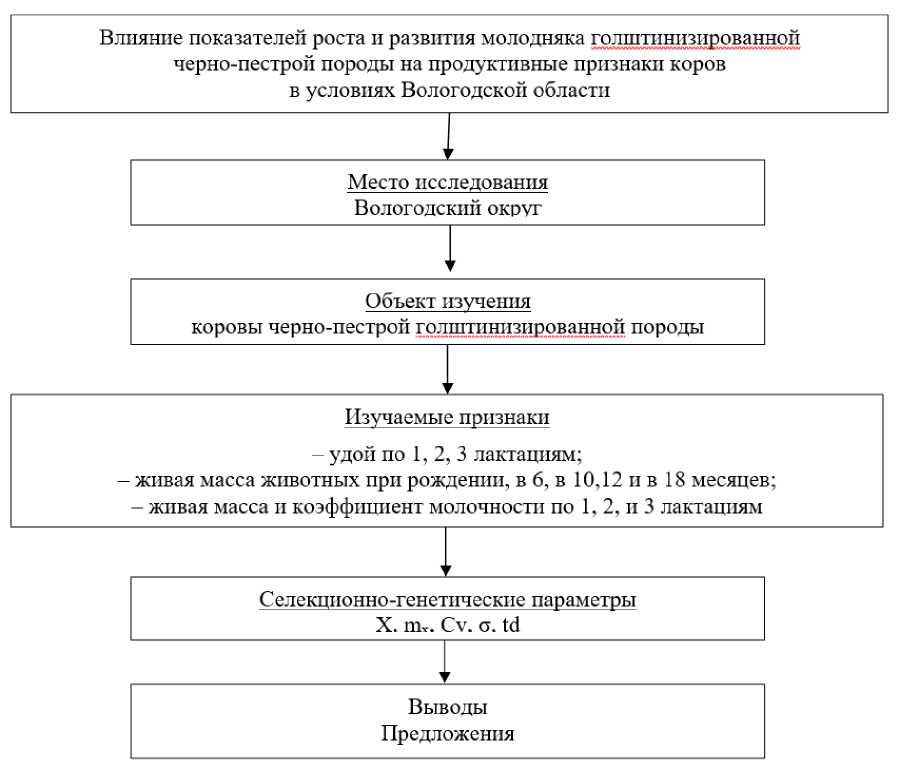

Схема исследований представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема исследований

В процессе выполнения исследований и анализа рассматриваемого материала ключевым информационным ресурсом выступила база данных программного обеспечения «Селэкс». Для статистической обработки полученных данных использовался пакет анализа Microsoft Excel.

Результаты исследований

Объем надоев у коров тесно связан с их весом, который отражает общее состояние развития и упитанности скота. Более крупные животные потребляют больше корма, что необходимо для производства молока. Интенсивное разведение предполагает постепенное замедление темпов роста с возрастом. Этот подход основан на способности молодого организма активно накапливать белковые соединения, обеспечивающие здоровый рост и развитие [5].

Показатели роста и развития изучаемого поголовья представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели живой массы в различные периоды развития коров в зависимости от уровня удоя за 305 дней первой лактации, кг

|

Возрастные периоды |

Количество Х±m Относительный животных прирост, % 1 группа 4221–6531, кг |

σ м |

Cv,% |

||

|

при рождении |

153 |

33,9±0,2* |

- |

2,8 |

8,2 |

|

в 6 месяцев |

165,0±1,5 |

386,7 |

18,3 |

11,1 |

|

|

в 10 месяцев |

249,0±3,1 |

50,9 |

23,1 |

9,3 |

|

|

в 12 месяцев |

296,7±3,7 |

19,2 |

27,0 |

9,1 |

|

|

в 18 месяцев |

407,3±3,0* |

32,3 |

35,9 |

8,8 |

|

|

2 группа 6532–8842, кг |

|||||

|

при рождении |

376 |

33,5±0,2*** |

- |

2,1 |

6,3 |

|

в 6 месяцев |

161,7±1,4 |

382,7 |

17,8 |

11,0 |

|

|

в 10 месяцев |

245,3±2,2* |

51,7 |

27,3 |

11,1 |

|

|

в 12 месяцев |

290,8±2,5* |

18,5 |

31,2 |

10,7 |

|

|

в 18 месяцев |

416,7±3,0 |

43,3 |

36,7 |

8,8 |

|

|

3 группа 8843–11153, кг |

|||||

|

при рождении |

54 |

35,0±0,4 |

- |

3,0 |

8,7 |

|

в 6 месяцев |

169,0±2,6 |

382,9 |

19,2 |

11,4 |

|

|

в 10 месяцев |

251,8±2,3 |

49,0 |

29,1 |

11,5 |

|

|

в 12 месяцев |

299,2±2,8 |

18,8 |

34,2 |

11,4 |

|

|

в 18 месяцев |

422,6±5,5 |

41,2 |

40,6 |

9,6 |

|

|

В среднем по стаду |

|||||

|

при рождении |

583 |

34,1±0,7* |

- |

2,7 |

8,6 |

|

в 6 месяцев |

164,6±0,7 |

382,7 |

18,0 |

10,9 |

|

|

в 10 месяцев |

249,3±1,2 |

51,5 |

28,1 |

11,3 |

|

|

в 12 месяцев |

296,2±1,4 |

18,8 |

32,7 |

11,0 |

|

|

в 18 месяцев |

413,4±1,6 |

39,6 |

38,2 |

9,2 |

|

|

* (Р ≥ 0,95); ** -(Р ≥ 0,99); *** (Р ≥ 0,999). |

|||||

Вес новорожденных телят третьей группы превышает вес телят первой группы на 1,1 кг (Р ≥ 0,9), второй – на 1,5 кг (Р ≥ 0,999). Все животные при рождении имели живую массу 33–35 кг. К шестимесячному возрасту их относительный прирост достиг 386,7 %. К десяти месяцам прирост составил 50,9 %. От двенадцати- до восемнадцатимесячного возраста, когда животное находится в хозяйственной зрелости и в стадии половой охоты, абсолютный прирост – от 32,3 до 43,3 %, а живая масса – от 407,3 до 422,6 кг по всем группам.

Таблица 2 отражает показатели молочной продуктивности коров в зависимости от удоя за первую лактацию. Анализ данных, представленных ней, позволяет заключить, что наибольшие показатели молочной продуктивности были отмечены в третьей группе, где на первую лактацию удой составил 9406,1 кг. Самый высокий удой в этой группе был зафиксирован во вторую лактацию и достиг 9653,5 кг, превысив средний показатель по стаду на 12,4 %. Результаты исследования указывают на зависимость между живой массой и последующей молочной продуктивностью, так как животные именно этой группы отличались более значительной массой тела. По первой лактации удой в третьей группе превосходит показатели первой и второй групп на 37,8 % (Р ≥ 0,999) и 19,5 % (Р ≥ 0,999) соответственно. Лидирующее положение третьей группы животных сохраняется на протяжении всех периодов лактации.

Таблица 2 – Молочность коров в зависимости от уровня удоя за первую лактацию

|

Лактация |

Количество животных |

Х±m |

σ |

Cv, % |

|

1 группа удой 4221–6531, кг |

||||

|

I |

153 |

5847,4±40,9*** |

506,3 |

8,6 |

|

II |

7645,9±102,4*** |

1267,2 |

16,6 |

|

|

III |

7745,4±112,1*** |

1386,5 |

17,9 |

|

|

2 группа удой 6532–8842, кг |

||||

|

I |

376 |

7577,5±49,4*** |

611,0 |

8,1 |

|

II |

8927,6±100,6** |

1244,8 |

13,9 |

|

|

III |

8803,7±105,6* |

1306,8 |

14,8 |

|

|

3 группа удой 8843–11153, кг |

||||

|

I |

54 |

9406,1±71,3 |

524,2 |

5,6 |

|

II |

9653,5±214,5 |

1576,0 |

16,3 |

|

|

III |

9322,3±202,5 |

1487,9 |

16,0 |

|

|

В среднем по стаду |

||||

|

I |

583 |

7272,3±48,3*** |

1165,3 |

16,0 |

|

II |

8589,5±58,7*** |

1416,9 |

16,5 |

|

|

III |

8498,0±64,6*** |

1559,0 |

18,3 |

|

|

* (Р ≥ 0,95); ** (Р ≥ 0,99); *** (Р ≥ 0,999). |

||||

Данные по живой массе за три лактации и коэффициенту молочности можно рассмотреть в таблице 3.

При анализе показателей живой массы мы видим, что лидерами по данному параметру снова стали коровы из третьей группы. Помимо значительных объемов надоев, они отличались и наибольшей живой массой 566,1 кг в первую лактацию. Они превышали животных других групп в весе по первой лактации на 30,8 кг (Р ≥ 0,999) первую группу и на 19,77 кг (Р ≥ 0,9) – вторую. Во вторую и третью лактации незначительное превосходство также у третьей группы животных – от 2 до 6 кг.

Таблица 3 – Живая масса и коэффициент молочности в зависимости от уровня удоя за первую лактацию

|

Лактация |

Количество животных |

Х±m |

σ |

Cv, % |

|

1 группа удой 4221 – 6531, кг |

||||

|

I |

153 |

535,2±2,8*** |

35,0 |

6,5 |

|

II |

603,0±5,5 |

67,8 |

11,3 |

|

|

III |

635,6±5,9 |

72,6 |

11,4 |

|

|

2 группа удой 6532 – 8842, кг |

||||

|

I |

376 |

546,2±3,8* |

47,2 |

8,6 |

|

II |

608,4±5,1 |

63,0 |

10,3 |

|

|

III |

636,5±5,4 |

66,9 |

10,5 |

|

|

3 группа удой 8843 – 11153, кг |

||||

|

I |

54 |

566,1±7,2 |

53,2 |

9,4 |

|

II |

609,2±9,0 |

66,3 |

10,9 |

|

|

III |

638,0±9,1 |

67,2 |

10,6 |

|

|

В среднем по стаду |

||||

|

I |

583 |

546,9±1,8** |

43,5 |

7,9 |

|

II |

604,9±2,7 |

64,5 |

10,7 |

|

|

III |

633,7±2,9 |

68,9 |

10,9 |

|

|

Коэффициент молочности, кг |

||||

|

1 группа удой 4221 – 6531, кг |

||||

|

I |

153 |

1092,6 |

||

|

II |

1276,4 |

|||

|

III |

1341,1 |

|||

|

2 группа удой 6532 – 8842, кг |

||||

|

I |

376 |

1387,2 |

||

|

II |

1420,1 |

|||

|

III |

1378,9 |

|||

|

3 группа удой 8843 – 11153, кг |

||

|

I |

54 |

1661,8 |

|

II |

1587,1 |

|

|

III |

1465,7 |

|

|

В среднем по стаду |

||

|

I |

583 |

1329,7 |

|

II |

1464,9 |

|

|

III |

1218,6 |

|

|

* - (Р≥0,95); ** - (Р≥0,99); *** - (Р≥0,999). |

||

На основе представленной информации, можно сделать вывод о наличии прямой зависимости между увеличением надоев и ростом живой массы животных.

Как можно увидеть из данных, представленных в таблице 3, наиболее высокий коэффициент молочности у третьей группы животных, максимальный показатель 1661,8 по первой лактации, что выше среднего показателя по стаду на 25%. Эти результаты всецело согласуются с информацией, представленной во таблице 2, где коровы данной группы демонстрируют самые высокие показатели молочной продуктивности на всем протяжении периода эксплуатации.

Приведенные данные свидетельствуют, что высокая живая масса животных в период роста и развития в последующем оказывает положительное влияние на молочную продуктивность коров. Так, третья группа животных с удоем за первую лактацию 8843–11153 кг имели более высокую массу при рождении 35,0 кг, что превосходило другие групп от 1,1 до 1,53 кг. При достижении хозяйственной зрелости вес телок составлял 422,6 кг (больше других групп от 5,9 до 15,3 кг) и показала лучшие результаты по удою по всем трем лактациям. Так, в третью лактацию удой третьей группы составил 9322,3 кг (больше других групп на от 518,6 до 1576,9 кг) и выше среднего по стаду на 824 кг.

Анализ данных о живой массе коров в зависимости от лактации показал, что самые крупные особи принадлежали к третьей группе. Эти коровы демонстрировали значительные удои, варьирующиеся от 8843 до 11153 кг, при средней живой массе 638,0 кг. Живая масса коров третьей группы превосходила вес животных из первой группы на 30,8 кг (Р ≥ 0,999), из второй группы – на 19,9 кг (Р ≥ 0,9), а в среднем по всему стаду – на 19,2 кг (Р ≥ 0,95) уже в первую лактацию. Также и по коэффициенту молочности первенство за животными третьей группы – 1661,8 кг по первой лактации.

Из этого следует, что высокая живая масса на всех этапах жизни животного благоприятно сказывается на его будущей продуктивности, обеспечивая высокие надои молока у коров в течение всего периода эксплуатации.