Влияние уровня раздоя коров первого отела черно-пестрой породы на их последующую молочную продуктивность в условиях Вологодской области

Автор: Яковлева О.О., Ткачева Е.С.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (57), 2025 года.

Бесплатный доступ

В представленном исследовании была изучена зависимость молочной продуктивности голштинизированных коров черно-пестрой породы от интенсивности их раздоя в первую лактацию. Опыт проводился в Вологодской области. Количество животных в выборке 583 головы, в нее были включены коровы, выбывшие из стада в период с 2020 по 2021 год. После отбора животных их распределяли на три группы по надою за первую лактацию, рассчитывали среднюю молочность в группах по первой, второй, третьей и лучшей лактациям, а также суммарный удой за все три лактации. Все отобранные группы животных находились в идентичных условиях содержания и кормления. Результатами исследования установили, что первотелки с меньшим уровнем раздоя также смогли реализовать свой генетический потенциал высокой продуктивности в следующие лактации - 7745,4 кг (±752,6) за третью и 8412,8 кг (±809,1) за наилучшую в сравнении со средним по стаду. По влиянию на массовую долю жира уровня раздоя первенство за животными первой группы. На протяжении всех трех лактаций массовая доля жира у них оставалась на высоком уровне и уступила животным второй группы на 0,003% по наилучшей лактации. С увеличением удоя массовая доля белка уменьшается. Наибольший показатель 3,38% имели коровы первой группы по первой лактации.

Удой, молочная продуктивность, массовая доля жира, массовая доля белка, молочный жир, черно-пестрая порода, лактация

Короткий адрес: https://sciup.org/149148736

IDR: 149148736 | УДК: 636.082.12 | DOI: 10.52231/2225-4269_2025_1_185

Текст научной статьи Влияние уровня раздоя коров первого отела черно-пестрой породы на их последующую молочную продуктивность в условиях Вологодской области

Актуальность

Продукты животного происхождения являются главным источником увеличения в рационе человека эффективных белков, незаменимых аминокислот, некоторых витаминов и множества питательных веществ. Именно молоко является таким продуктом [5].

Во всем мире вырабатывается примерно 600 млн тонн молока, что во многих высокоразвитых государствах обеспечивает потребление этого продукта гражданами на уровне физиологических норм. Производство молока за рубежом практически по всем типам животных за последний период существенно повысилось, а коровье молоко в среднем увеличилось больше чем на шесть процентов. В некоторых странах это повышение намного выше [5].

Другая закономерность просматривается в Российской Федерации. В СССР до 1990 года наблюдалось стабильное увеличение надоев молока, которое превышало более 55 млн тонн за год. Далее по небезызвестным причинам происходит сильный спад в производственном процессе молока, достигший самого низкого уровня к 2000 году. В первый год нынешнего столетия наблюдалось определенное повышение производства молока. В настоящее время в Российской Федерации получают примерно 60% молока к уровню девяностого года прошлого столетия [12].

В Российской Федерации рацион людей состоит из 221 кг молока и его производных, и это меньше физиологической нормы. Валовое производство молока определяется численностью и степенью продуктивности имеющегося поголовья. Необходимо иметь ввиду, что поголовье коров рубежом довольно стабильно, в то время как в Российской Федерации их количество существенно уменьшилось и составляет соответственно 46 и 47% к уровню периода перестройки [1, 7].

Со снижением количества скота должна была увеличиться его продуктивность, так как выбраковываются малоценные особи. Но только в Краснодарском крае (где продуктивность насчитывается 3907 кг в расчете на одну корову) и в Астраханской области надой коров увеличился. Вполне закономерно снизилось валовое производство молока. Меньше всего это коснулось Краснодарского края, где производят более 68,7% молока к достигнутому уровню, в Астраханской области – 63,8%, в наибольшей степени оно снизилось в Волгоградской области (46,6%), Ставропольском крае (53,4%) [1, 8, 15].

По России в целом и в хозяйствах Южного субъекта в основном содержат молочный скот и комбинированные породы. Исключением являются Республика Калмыкия, Ростовская область, здесь разводят и мясных животных. Требуется существенное расширение отрасли мясного скотоводства в Краснодарском крае, Адыгее и прочих республиках и областях [1, 9].

В настоящее время молочное скотоводство представляет собой одну из самых трудных сфер животноводства и всего с.-х. производства. Удачное развитие ее зависит от многих факторов, и самые весомые из них это высокая ценность разводимых пород, условия использования и содержания животных, их здоровье и высокое качество производимой продукции [1, 10].

Образование молока – непростой секреторный механизм, который связан не только с функционированием молочной железы, но и с жизнедеятельностью всего организма. На синтез молока влияет нервная и гуморальная системы. Молоко формируется из веществ, которые доставляются кровью в молочную железу. Необходимо сказать, что казеин – главная часть белка молока, больше он нигде в природе не встречается, а альбумин различается от альбумина крови. Сахар (лактоза) молока образуется исключительно в молочной железе и формируется из глюкозы крови [4].

Биологически эффективное молоко может быть произведено только при соблюдении обязательных условий: полноценное кормление, поение и содержание животных, обработка молока в хозяйстве и др.

На лактацию влияет ряд физиологических факторов, обусловливающих получение максимальной молочной продуктивности в начале лактационного периода, далее постепенное ее снижение и резкое падение к концу лактации. Традиционно наивысший удой за сутки получают в конце первого и в начале второго месяца лактации. Таким образом, в течении каждой лактации и на некоторых ее отрезках в вымени коров формируется неодинаковое количество молока, меняется на протяжении лактации и его качественный состав (содержание жира, белка и других веществ) [2, 4].

Раздой – это совокупность мероприятий по доению коров и кормлению, которые рассчитаны на обеспечение максимальной продуктивности, приближающейся к генетическому потенциалу их продуктивных возможностей. Подготавливая коров к раздою, нужно вовремя и верно ввести их в запуск, приблизить к отелу, учитывая полноценное кормление в сухостойный период. Организация кормления происходит так, чтобы корова могла получить высокопитательные, молокогонные корма. Кормить коров должны с учетом аванса, то есть корма дают с запасом, чуть более, чем им требуется по норме. Для взрослых коров аванс составляет 1,5–2 корм. ед., а для первотелок – 2–3 корм. ед. Таким образом и создаются условия для последующего возрастания удоев. Авансированное кормление будут продолжать до тех пор, пока на него корова отвечает увеличением удоев. Для этого требуется достаточное наличие кормов, и это, в свою очередь, сопряжено с устойчивой и прочной кормовой базой. При раздое увеличивается молочная продуктивность коров на 20–28%. Весь промежуток раздоя в среднем составляет 90–100 дней, но пик лактации достигается в четвертой, начале пятой декады. К концу раздоя уровень удоя понижается до 10–14-го дня лактации, в то время как наивысший суточный удой превышает данный уровень на 30–40%. Это влияет на весь ход лактации. Основное для благоприятного хода раздоя – эффективное и полноценное кормление, трепетный уход и отличное содержание коров в период их стельности и после отела, правильное доение [13].

Цель исследования – изучить влияние уровня удоя коров первого отела на их последующую молочную продуктивность.

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:

-

1) формирование групп животных в зависимости от удоя за первую лактацию;

-

2) определение влияния удоя за первую лактацию на суммарный и средний удой за три первые лактации;

-

3) определение влияния уровня удоя коров по первой лактации на массовую долю жира, массовую долю белка и выход молочного жира в разрезе лактаций.

Методика проведения исследований

Изучение влияния удоя коров-первотелок на их последующую молочную продуктивность проводилось нами на голштинизированных животных черно-пестрой породы крупнейшего племенного хозяйства нашего региона. Экспериментальная часть работы выполнялась на поголовье в количестве 583 голов. Коров стада распределяли на три группы по удою за первую лактацию, определяли среднюю молочность в группах по первой, второй, третьей и наилучшей лактациям, а также суммарный удой за все три лактации.

Для проведения исследований и анализа изучаемого материала в качестве основного источника информации послужила база данных программы «Селэкс».

В целях сокращения объёма текста уровни достоверности значений обозначались: * – первый порог достоверности (Р ≥ 0,95); ** – второй порог достоверности (Р ≥ 0,99); *** – третий порог достоверности (Р ≥ 0,999).

Статистическая обработка данных была проведена с применением пакета анализа Microsoft Excel.

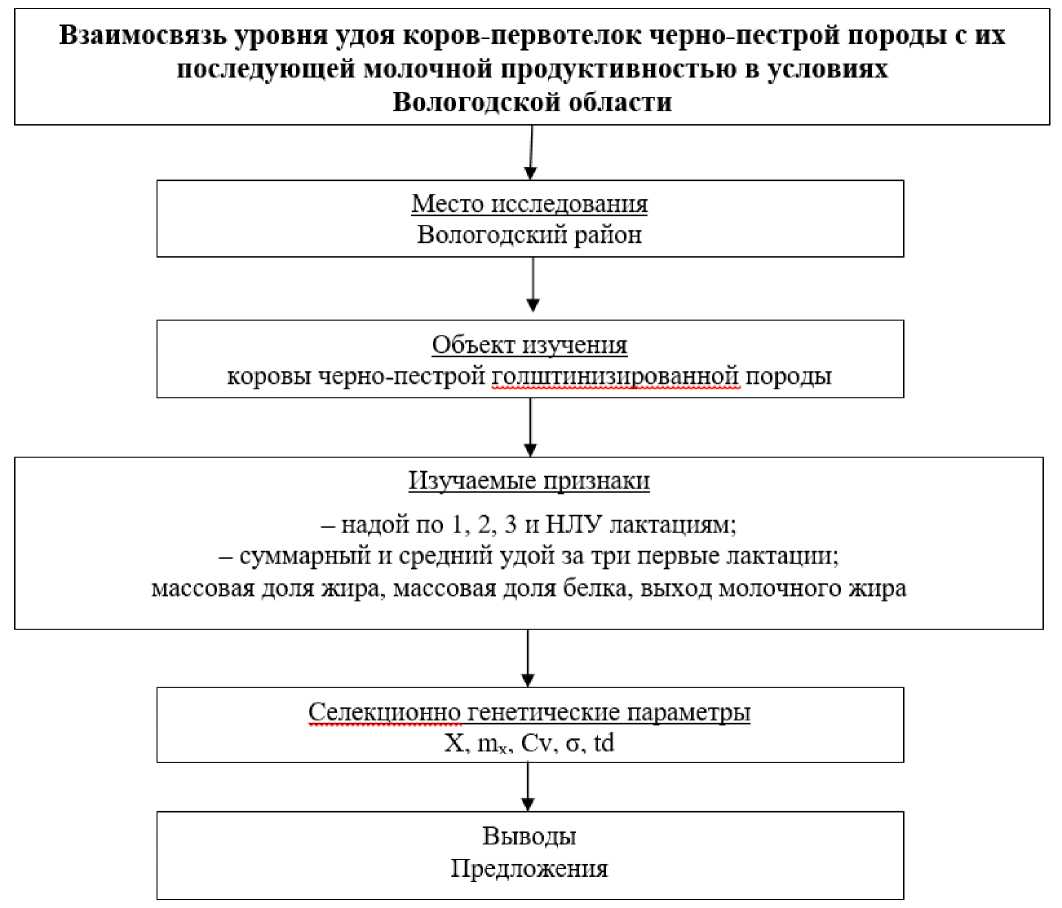

Схема исследования приведена на рисунке 1.

Результаты собственных исследований

Молочность коров в зависимости от удоя за первую лактацию. Удой – важнейший селекционный признак коров молочных пород. Коров начинают раздаивать с первой лактации, именно в это время они очень быстро достигают наивысшей продуктивности, и от них добиваются максимально высоких пожизненных удоев. Одновременно необходимо брать в расчет характерные нюансы коров различных пород, иначе слишком ранний раздой до излишне высоких удоев может привести к падению продуктивности в следующие лактации. Интенсивный раздой возможен только на крепких, здоровых, нормально развитых коровах в идеальных условиях содержания и кормления, при хорошей подготовке работников и высоком уровне зоотехнической работы [11, 14].

Впервойтаблицепредставленыданныепомолочнойпродуктивности коров в зависимости от удоя за первую лактацию.

Таблица 1 - Молочность коров в зависимости от удоя за первую лактацию

|

Показатели |

Количество животных |

Х±m |

σ |

Cv, % |

|

1 группа удой 4221–6531, кг |

||||

|

Удой 1 лактация |

153 |

5847,4±40,93*** |

506,3 |

8,65 |

|

Удой 2 лактация |

7645,9±102,44*** |

1267,15 |

16,57 |

|

|

Удой 3 лактация |

7745,4±112,08*** |

1386,45 |

17,90 |

|

|

НЛУ |

8412,8±99,57*** |

1231,63 |

14,63 |

|

|

2 группа удой 6532–8842, кг |

||||

|

Удой 1 лактация |

376 |

7577,5±49,4*** |

611,01 |

8,06 |

|

Удой 2 лактация |

8927,6±100,63** |

1244,78 |

13,9 |

|

|

Удой 3 лактация |

8803,7±105,64* |

1306,8 |

14,84 |

|

|

НЛУ |

9485,6±89,7*** |

1109,65 |

11,7 |

|

|

3 группа удой 8843–11153, кг |

||||

|

Удой 1 лактация |

54 |

9406,05±71,33 |

524,2 |

5,57 |

|

Удой 2 лактация |

9653,5±214,46 |

1575,98 |

16,32 |

|

|

Удой 3 лактация |

9322,3±202,47 |

1487,9 |

15,96 |

|

|

НЛУ |

10271,6±138,2 |

1015,74 |

9,88 |

|

|

В среднем по стаду |

||||

|

Удой 1 лактация |

583 |

7272,3±48,26*** |

1165,33 |

16,02 |

|

Удой 2 лактация |

8589,5±58,7*** |

1416,9 |

16,49 |

|

|

Удой 3 лактация |

8498,04±64,56*** |

1559,01 |

18,34 |

|

|

НЛУ |

9221,9±52,93*** |

1278,1 |

13,85 |

|

При рассмотрении данных таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшая молочность отмечена в третьей группе с удоем за первую лактацию 9406,05 кг. Наилучший удой животных этой группы составил 10271,6 кг, что выше среднего по стаду на 10,2%. Получившиеся результаты говорят о влиянии на дальнейшую молочную продуктивность высоких показателей за первую лактацию, удой в третьей группе в сравнении с первой и второй по первой лактации выше на 37,8%, (Р > 0,999) и 19,5% (Р > 0,999). Первенство третьей группы животных сохраняется на протяжении всех лактаций.

Влияние удоя за первую лактацию на суммарный и средний удой за три первые лактации. Лактацией называется период от отела до запуска. Во время лактации количество производимого за сутки от коровы молока неодинаково. Получаемое от коровы молоко по отдельным дням, декадам или месяцам за весь лактационный период можно изобразить в виде лактационной кривой. Характер лактационной кривой у всех коров разный. У некоторых суточные удои за лактацию не меняются, у других же – в сильной степени [6].

Данные по суммарному и среднему удою за три первые лактации указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Влияние удоя за первую лактацию на суммарный и средний удой за три первые лактации

|

Группы по удою за 1 лактацию, кг |

Суммарный удой за три лактации, кг |

||

|

Х±m |

σ |

Cv,% |

|

|

4221–6531 |

21238,66±255,45*** |

3159,9 |

43,12 |

|

6532–8842 |

25308,79±255,66*** |

3162,59 |

36,80 |

|

8843–11153 |

28381,87±488,26 |

3588,09 |

37,85 |

|

В среднем по стаду |

24359,87±171,5*** |

4141,24 |

50,85 |

|

Средний удой за три лактации |

, кг |

||

|

Х±m |

σ |

Cv,% |

|

|

7079,55±85,15*** |

1053,3 |

14,37 |

|

|

8436,26±85,22*** |

1054,19 |

12,26 |

|

|

9460,62±162,75 |

1196,03 |

12,61 |

|

|

8119,95±57,16*** |

1380,41 |

16,95 |

|

Анализируя влияние удоя за первую лактацию на суммарный удой, можем сказать, что лучшими оказались животные третьей группы. Их показатели выше первой на 7143,2 (33,6%) (Р ≥ 0,999) и на 4070,1 кг (19,2%) (Р ≥ 0,999) второй и выше среднего по стаду на 3121,2 кг. Что касается наивысшего среднего удоя за три лактации, коровы третьей группы вновь показали лучшие результаты. Их данные превышают на 1024,3 кг (Р ≥ 0,999) вторую и на 2381 кг (Р ≥ 0,999) первую группы. Также в среднем по стаду – на 1340,65 кг.

Массовая доля жира в молоке, массовая доля белка в молоке и количество молочного жира. Продуктивность молочных коров измеряется не только качеством, но и количеством молока. Наиболее ценные составные его части – жир и белок [3].

Массовая доля жира в молоке и количество молочного жира за лактацию в зависимости от удоя по первой лактации представлены в таблицах 3 и 4 .

Таблица 3 – Массовая доля жира в молоке в зависимости от удоя за первую лактацию

|

Показатели |

Количество животных |

Х±m |

σ |

Cv, % |

|

1 группа удой 4221–6531, кг |

||||

|

МДЖ 1 лактация |

153 |

3,77±0,02 |

0,28 |

7,64 |

|

МДЖ 2 лактация |

3,75±0,02 |

0,32 |

8,75 |

|

|

МДЖ 3 лактация |

3,82±0,02 |

0,33 |

8,76 |

|

|

НЛУ |

3,91±0,02 |

0,34 |

8,84 |

|

|

2 группа удой 6532–8842, кг |

||||

|

МДЖ 1 лактация |

376 |

3,74±0,02 |

0,31 |

8,43 |

|

МДЖ 2 лактация |

3,75±0,02 |

0,32 |

8,59 |

|

|

МДЖ 3 лактация |

3,82±0,02 |

0,27 |

7,30 |

|

|

НЛУ |

3,93±0,02 |

0,33 |

8,48 |

|

|

3 группа удой 8843–11153, кг |

||||

|

МДЖ 1 лактация |

54 |

3,56±0,02*** |

0,21 |

5,99 |

|

МДЖ 2 лактация |

3,75±0,04 |

0,31 |

8,32 |

|

|

МДЖ 3 лактация |

3,82±0,04 |

0,31 |

8,23 |

|

|

НЛУ |

3,83±0,04 |

0,30 |

7,92 |

|

|

В среднем по стаду |

||||

|

МДЖ 1 лактация |

583 |

3,71±0,012** |

0,29 |

7,88 |

|

МДЖ 2 лактация |

3,76±0,013 |

0,32 |

8,66 |

|

|

МДЖ 3 лактация |

3,82±0,012 |

0,30 |

7,88 |

|

|

НЛУ |

3,91±0,013 |

0,33 |

8,59 |

|

При оценке влияния на массовую долю жира было установлено, что первенство по изучаемому показателю у животных первой группы. На протяжении всех трех лактаций массовая доля жира у них оставалась на высоком уровне и уступила животным второй группы на 0,02% по наилучшей лактации. По данным многочисленных исследований установлена отрицательная корреляционная связь между уровнем молочной продуктивности и массовой долей жира, что мы и можем наблюдать по приведенным выше данным. Первая группа коров с низким удоем за первую лактацию имела более высокую жирномолочность по сравнению с другими группами животных, со второй группой разница составила 0,03%, с третьей – 0,21% (Р ≥ 0,999), со средним по стаду – на 0,06% (Р ≥ 0,99).

Таблица 4 – Количество молочного жира в зависимости от удоя за первую лактацию

|

Показатели |

Количество животных |

Х±m |

σ |

Cv, % |

|

1 группа удой 4221–6531, кг |

||||

|

Мол. жир 1 лактация |

153 |

220,44±0,008*** |

1,41 |

0,66 |

|

Мол. жир 2 лактация |

286,71±0,020*** |

4,05 |

1,44 |

|

|

Мол. жир 3 лактация |

295,87±2,24*** |

4,57 |

1,56 |

|

|

НЛУ |

329,05±0,019*** |

4,18 |

1,29 |

|

|

2 группа удой 6532–8842, кг |

||||

|

Мол. жир 1 лактация |

376 |

283,39±0,009*** |

1,89 |

0,67 |

|

Мол. жир 2 лактация |

334,78±0,020** |

3,98 |

1,19 |

|

|

Мол. жир 3 лактация |

335,41±0,021*** |

3,52 |

1,08 |

|

|

НЛУ |

372,78±0,017*** |

3,66 |

0,99 |

|

|

3 группа удой 8843–11153, кг |

||||

|

Мол. жир 1 лактация |

54 |

334,85±0,014 |

1,10 |

0,33 |

|

Мол. жир 2 лактация |

362,006±0,085 |

4,88 |

1,35 |

|

|

Мол. жир 3 лактация |

324,62±0,008 |

4,61 |

1,31 |

|

|

НЛУ |

393,4±0,055 |

3,04 |

0,78 |

|

|

В среднем по стаду |

||||

|

Мол. жир 1 лактация |

583 |

269,8±0,0057*** |

3,37 |

1,26 |

|

Мол. жир 2 лактация |

322,96±0,007*** |

4,53 |

1,42 |

|

|

Мол. жир 3 лактация |

324,62±0,008*** |

4,67 |

1,44 |

|

|

НЛУ |

360,57±0,007*** |

4,21 |

1,18 |

|

Если рассматривать выход молочного жира, то он увеличивается параллельно с увеличением удоя. По количеству молочного жира лидерами были животные с удоем за первую лактацию от 8843 до 11153 кг. Эти коровы показали результат выше, чем коровы с удоем от 6532 до 8842 кг (на 51 кг) (Р ≥ 0,999) и на 114,38 кг (Р ≥ 0,999) с удоем от 4221 до 6531 кг. Они оставались лучшими и во вторую лактацию. За третью уступили животным второй группы на 10,8 кг (Р ≥ 0,999). И вновь повысили количество молочного жира в наилучшую лактацию до 393,4 кг.

Белок, содержащийся в молоке, находится в положительной связи с содержанием жира, но величина этой связи значительно варьируется. Поэтому отбор исключительно по жирномолочности нередко ведет к автоматическому росту содержания белка в молоке. Доказано, что с увеличением содержания жира в молоке связь между этими двумя признаками уменьшается [7].

Массовая доля белка в молоке в зависимости от удоя за первую лактацию представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Массовая доля белка в молоке в зависимости от удоя за первую лактацию

|

Показатели |

Количество животных |

Х±m |

σ |

Cv, % |

|

1 группа удой 4221 – 6531, кг |

||||

|

МДБ 1 лактация |

153 |

3,38±0,015 |

0,17 |

5,12 |

|

МДБ 2 лактация |

3,36±0,015 |

0,17 |

5,23 |

|

|

МДБ 3 лактация |

3,33±0,012 |

0,15 |

4,59 |

|

|

НЛУ |

3,33±0,013 |

0,16 |

4,93 |

|

|

2 группа удой 6532 – 8842, кг |

||||

|

МДБ 1 лактация |

376 |

3,31±0,014*** |

0,14 |

4,33 |

|

МДБ 2 лактация |

3,32±0,013* |

0,14 |

4,34 |

|

|

МДБ 3 лактация |

3,30±0,012 |

0,15 |

4,60 |

|

|

НЛУ |

3,32±0,012 |

0,14 |

4,42 |

|

|

3 группа удой 8843 – 11153, кг |

||||

|

МДБ 1 лактация |

54 |

3,26±0,019*** |

0,13 |

4,19 |

|

МДБ 2 лактация |

3,29±0,019** |

0,14 |

4,26 |

|

|

МДБ 3 лактация |

3,28±0,018* |

0,13 |

4,15 |

|

|

НЛУ |

3,28±0,017* |

0,13 |

3,97 |

|

|

В среднем по стаду |

||||

|

МДБ 1 лактация |

583 |

3,34±0,008* |

0,18 |

5,43 |

|

МДБ 2 лактация |

3,35±0,007 |

0,17 |

5,36 |

|

|

МДБ 3 лактация |

3,31±0,006 |

0,14 |

4,60 |

|

|

НЛУ |

3,32±0,012 |

0,14 |

4,42 |

|

Анализируя массовую долю белка, заключили, что с увеличением удоя данный показатель уменьшался. Наибольший показатель (3,38%) имели коровы первой группы по первой лактации. Коровы этой группы показали результат выше, чем коровы второй группы на 0,06% (Р ≥ 0,999), и выше, чем коровы третьей – на 0,12% (Р ≥ 0,999), и на 0,02% (Р ≥ 0,95) выше среднего значения по стаду. Также первая группа коров лидировала по показателю массовой доли белка на протяжении всех последующих лактаций.

Проведенные исследования показали, что раздой первотелок в пределах 8843–11153 кг наиболее эффективен и позволяет получить высокий суммарный удой за три лактации 28381,87, который превосходит на 4022 кг среднюю продуктивность стада. Суммарные удои за три лактации других групп животных уступали третьей группе первотелок на 7143,21 и 3073,08 кг соответственно, что является свидетельством возможности наращивания удоев в последующие продуктивные периоды использования. По массовой доле жира третья группа по третьей лактации находилась на том же уровне, что и другие группы коров – 3,82%. Массовая доля белка этих животных – 3,28%, незначительно уступает остальным группам на 0,05 и 0,02%, и это при более высоких удоях.

Из этого следует, что более высокий надой коров-первотелок – 8843–11153 кг – положительно влияет на дальнейшую молочную продуктивность животного, позволяет получить высокий уровень молочной продуктивности на протяжении всего периода использования.