Внутривузовский рейтинг – как фактор рационального распределения финансовых ресурсов

Автор: Амеркулова Ж.Д., Албанбаева Д.О.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 5-1 (104), 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях ограниченного государственного финансирования и растущих требований к качеству образования внедрение эффективных механизмов распределения ресурсов становится приоритетной задачей для университетов Кыргызской Республики. В статье рассматривается внутривузовский рейтинг как инструмент стратегического управления и рационального распределения финансовых ресурсов. Проанализированы практики ведущих вузов КР (КЭУ им. М. Рыскулбекова, КТУ «Манас», КНУ им. Ж. Баласагына, ОшГУ), в которых рейтинговая оценка подразделений влияет на финансирование, мотивацию и развитие. Обоснована связь рейтингов с концепцией бюджетирования, ориентированного на результат (performancebased budgeting). Сравнительный анализ с системами Казахстана и Узбекистана показал высокую эффективность интеграции рейтингов в финансовое планирование. Предложены рекомендации по цифровизации рейтинговых процессов, внедрению KPI и повышению автономии вузов. Внутривузовский рейтинг представлен как ключевой элемент модели «Университет 4.0», способствующий повышению прозрачности, эффективности и устойчивости системы высшего образования в Кыргызстане.

Внутривузовский рейтинг, финансовые ресурсы, эффективность, университет 4.0, performance-based budgeting, KPI, стратегическое управление, высшее образование, Кыргызстан

Короткий адрес: https://sciup.org/170209286

IDR: 170209286 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-1-125-133

Текст научной статьи Внутривузовский рейтинг – как фактор рационального распределения финансовых ресурсов

В условиях ограниченности бюджетных ассигнований и возрастающих требований к качеству образования проблема эффективного распределения финансовых ресурсов становится особенно актуальной для системы высшего образования Кыргызской Республики. Реформирование вузов, в том числе их переход к принципам автономии, внутренней отчетности и стратегического планирования, требует внедрения новых управленческих инструментов, обеспечивающих рациональность и прозрачность финансовых решений. Одним из таких инструментов выступает внутриву-зовский рейтинг, позволяющий на основе объективных критериев оценивать деятельность факультетов, кафедр и иных структурных подразделений и распределять ресурсы в зависимости от их вклада в развитие университета.

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях вузы работают в ситуации ограниченных финансовых возможностей: доля государственного финансирования стабильно низкая, а объем внебюджетных ис- точников сильно варьируется в зависимости от вуза [1, с. 664]. При этом требования к качеству образовательных услуг, научной продуктивности и международной конкурентоспособности растут. В таких условиях важно обеспечить обоснованное перераспределение ресурсов внутри университета на основе количественно измеримых показателей эффективности.

В то же время в большинстве вузов отсутствует единый подход к распределению финансов между факультетами и кафедрами. Распределение средств часто осуществляется по инерции – на основе исторических затрат или численности студентов, без учета реального вклада подразделений в академическую репутацию, научные достижения, уровень трудоустройства выпускников или степень международной вовлеченности. В результате возникают диспропорции в финансировании, снижается мотивация к развитию, ослабляется конкуренция и инициативность внутри университетской среды.

Цель выполненного исследования – проанализировать влияние внутривузовских рейтингов на рациональность распределения финансовых ресурсов на примере ведущих университетов Кыргызской Республики, участвовавших в Национальном рейтинге вузов, проведённом Агентством EdNet по заказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики в 2023-2024 годах. Отдельное внимание уделяется университетам, продемонстрировавшим устойчивые позиции в рейтинге (например, КГМА им. И. Ахунбаева, КГТУ им. И. Раззакова, КГУ им. И. Арабаева, КЭУ им. М. Рыскулбекова) [2, с. 13].

Методологической основой исследования послужили:

-

- анализ нормативных документов, в том числе приказов, регламентов и положений о внутреннем распределении финансов;

-

- изучение локальных актов университетов, определяющих процедуры формирования и использования внутривузовских рейтингов;

-

- интервью с представителями ректоратов и руководителями экономических служб вузов;

-

- сравнительный анализ практик распределения бюджетов между подразделениями в зависимости от их рейтинговой позиции.

Ожидается, что полученные результаты позволят:

-

- выявить сильные и слабые стороны существующих механизмов;

-

- предложить рекомендации по внедрению внутривузовского рейтинга как инструмента стратегического управления;

-

- способствовать повышению финансовой устойчивости университетов в условиях перехода к модели «Университет 4.0», ориентированной на результаты и эффективность.

Теоретико-методологические основы

Внутривузовский рейтинг представляет собой систему оценки эффективности деятельности структурных подразделений вуза (факультетов, кафедр, научных центров и др.) по ряду академических, научных, управленческих и иных показателей. Основной целью внутривузовского рейтинга является создание прозрачного и объективного механизма измерения вклада каждого подразделения в общее развитие университета.

Функции внутривузовского рейтинга:

-

- диагностическая – выявление сильных и слабых сторон в деятельности подразделений;

-

- мотивационная – стимулирование академической и исследовательской активности;

-

- распределительная – обоснование дифференцированного подхода к распределению финансовых, кадровых и иных ресурсов;

-

- управленческая – обеспечение основанного на данных подхода к принятию решений;

-

- репутационная – формирование внутренней конкуренции и имиджа эффективных подразделений.

В современных условиях рейтинговые механизмы приобретают особое значение для вузов, находящихся в процессе реформ, стремящихся к международному признанию и внедряющих принципы стратегического управления.

Под рациональным распределением финансовых ресурсов понимается такой подход к управлению бюджетом, при котором средства направляются туда, где они приносят наибольший эффект – будь то повышение качества образования, рост научной продуктивности или развитие международного сотрудничества. Рациональность предполагает отказ от формального уравниловочного принципа («всем поровну») и переход к модели ответственности и результативности [3, с. 102].

В условиях расширяющейся автономии кыргызских вузов (в том числе финансовой), внутренняя эффективность становится ключевым критерием устойчивого развития. В этих условиях возникает необходимость в построении прозрачной системы приоритизации расходов с ориентацией на стратегические цели, в том числе:

-

- достижение показателей, заложенных в национальных и институциональных рейтингах;

-

- выполнение миссии университета;

-

- укрепление позиций на рынке образовательных услуг.

Рациональное распределение невозможно без точной диагностики текущего состояния подразделений, что делает использование рейтинговых механизмов не просто полезным, а необходимым.

Связь между рейтингом и финансированием базируется на концепции performancebased budgeting – бюджетирования, ориентированного на результат. Это подход, при котором выделение финансовых ресурсов напрямую зависит от достигнутых результа- тов деятельности. Такой подход уже активно применяется в международной практике, в том числе в университетах стран ОЭСР, ЕС и СНГ.

Ключевые принципы PBB (PerformanceBased Budgeting):

-

- Прозрачность – критерии финансирования заранее определены и известны всем участникам;

-

- Измеримость – результаты должны быть количественно оценимы (например, число публикаций, индекс цитирования, успеваемость, трудоустройство выпускников);

-

- Обратная связь – подразделения, показывающие лучшие результаты, получают больший объем финансирования;

-

- Гибкость – возможность перераспределения средств в зависимости от приоритетов и текущей эффективности.

Применительно к внутривузовскому управлению, данный подход позволяет формировать мотивационную бюджетную модель, где рейтинговая позиция подразделения становится объективной основой для поощрения или корректировки деятельности.

Таким образом, внутривузовский рейтинг выполняет роль связующего звена между управленческой оценкой и финансовыми ре- шениями, выступая инструментом стратегического развития вуза.

Анализ практик внутривузовского рейтинга в ведущих вузах Кыргызстана

В рамках исследования были проанализированы практики четырех ведущих вузов Кыргызской Республики, участвовавших в Национальном рейтинге EdNet и демонстрирующих устойчивые позиции в образовательном пространстве страны [4]:

-

1. Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына (КНУ);

-

2. Кыргызско-Экономический университет им. М. Рыскулбекова (КЭУ);

-

3. Кыргызско-Турецкий университет «Манас» (КТУ «Манас»);

-

4. Ошский государственный университет (ОшГУ).

Выбор обусловлен сочетанием масштабов вузов, регионального и международного влияния, а также доступностью локальных актов, регулирующих внутривузовское рейтингование. Во всех анализируемых университетах применяются рейтинговые системы оценки эффективности кафедр, факультетов и отдельных преподавателей. Основные параметры рейтингов сопоставимы и включают (табл. 1).

Таблица 1. Параметры внутривузовского рейтингования

|

№ |

Параметр рейтинга |

Содержание оценки |

|

1. |

Образовательная деятель ность |

Число часов преподавания, освоение учебной нагрузки, качество подготовки студентов, участие в методических разработках. |

|

2. |

Научно-исследовательская работа |

Проведение НИР, руководство магистрами и аспирантами, участие в научных конференциях. |

|

3. |

Публикационная активность |

Количество публикаций, индексируемых в международных и национальных базах (Scopus, РИНЦ и др.), наличие монографий и учебников. |

|

4. |

Участие в проектах и грантах |

Реализация внутренних и международных проектов, грантовая активность, привлечение внебюджетных средств. |

|

5. |

Внеучебная и общественная активность |

Работа со студентами, организация мероприятий, кураторство, участие в воспитательных и социальных инициативах. |

Наиболее развитые формы связи между рейтингом и финансированием наблюдаются в КТУ «Манас» и КЭУ им. М. Рыскулбекова. Здесь рейтинговые показатели напрямую влияют на распределение фонда оплаты труда (ФОТ), предоставление премий, доступ к до- полнительному финансированию, закупкам оборудования, стажировкам и обучению.

В других вузах (например, КНУ и ОшГУ) рейтинги используются преимущественно как диагностический и стимулирующий инструмент, но все чаще внедряются элементы результативного бюджетирования (табл. 2).

Таблица 2. Сравнения практик внутривузовского рейтингования

|

Вуз |

Наличие формализованного рейтинга |

Параметры оценки (5-балльная шкала) |

Связь с ФОТ |

Доступ к гран-там/поощрениям |

Обновление рейтинга |

|

КНУ им. Ж. Баласагына |

Да, ежегодно |

4,5 |

Частичная |

Ограниченно |

1 раз в год |

|

КЭУ им. М. Рыскулбекова |

Да, дважды в год |

4,7 |

Прямая |

Да, по результатам |

2 раза в год |

|

КТУ «Манас» |

Да, постоянно действует |

4,9 |

Прямая |

Да, приоритетные ресурсы |

Квартально |

|

Ошский государ ственный университет |

Да, ежегодно |

4,3 |

Частичная |

В пределах проекта |

1 раз в год |

В университете 5 факультетов. На основе результатов внутривузовского рейтинга распределение стимулирующей части ФОТ, выглядит следующим образом (табл. 3).

Таблица 3. Распределение стимулирующей части ФОТ

|

№ |

Факультет |

Доля от стимулирующего ФОТ (%) |

Сумма (в сомах) |

|

1 |

Факультет экономики и управления |

30% |

9 000 000 |

|

2 |

Факультет права и международных отношений |

25% |

7 500 000 |

|

3 |

Факультет информационных технологий |

20% |

6 000 000 |

|

4 |

Педагогический факультет |

15% |

4 500 000 |

|

5 |

Факультет филологии и гуманитарных наук |

10% |

3 000 000 |

|

ИТОГО |

100% |

30 000 000 |

Обоснование распределения:

-

- Факультет экономики и управления занимает лидирующие позиции по всем показателям: количество публикаций, участие в международных грантах, трудоустройство выпускников – он получает наибольшую долю стимулирующей части.

-

- Факультет права и международных отношений активно сотрудничает с работодателями, демонстрирует высокий уровень академической репутации и цитируемости.

-

- Факультет информационных технологий показывает хорошие научные результаты, но требует усиления в образовательной и проектной деятельности.

-

- Педагогический факультет имеет стабильные, но умеренные результаты.

-

- Факультет филологии и гуманитарных наук показал наименьшие результаты и получает минимальный стимул.

Такой подход к распределению стимулирующей части ФОТ демонстрирует применение принципов performance-based budgeting на уровне вуза. Он позволяет: усилить мотивацию и конкуренцию между факультетами; выстроить прозрачную и справедливую систему поощрения; ориентировать академиче- скую среду на результативность и качество [5, с. 413].

Преимущества и проблемы применения рейтинговой системы

Применение внутривузовских рейтингов в системе управления университетами позволяет достичь ряда существенных положительных эффектов: Оценка деятельности на основе понятных и заранее определенных критериев стимулирует преподавателей и научных работников к более активной профессиональной деятельности. Участие в рейтинге становится драйвером карьерного роста, получения премий и доступа к дополнительным возможностям (стажировки, повышение квалификации, участие в проектах).

Рейтинги способствуют формированию здоровой академической конкуренции между кафедрами и факультетами. Это способствует появлению инновационных подходов к обучению, развитию исследовательской активности, стремлению к качественным результа-там.Связь между рейтингом и распределением ресурсов (в первую очередь - фонда оплаты труда, стимулирующих выплат, финансирования научных инициатив) делает бюджетный процесс более обоснованным, предсказу- емым и прозрачным. Это также усиливает доверие сотрудников к принятым решениям.

Несмотря на ряд преимуществ, реализация рейтинговой системы в университетской среде сопровождается и определенными сложностями, которые важно учитывать: при чрезмерной ориентации на количественные показатели существует риск подмены реальных результатов «отчетными» достижениями. Подразделения могут стремиться к формальному выполнению критериев ради рейтингового балла, теряя при этом акцент на содержательное качество работы. Нередко наблюдается гонка за количеством публикаций, учебных часов или мероприятий, что не всегда сопровождается улучшением качества. Это особенно актуально при отсутствии внутренней экспертной оценки или механизма верификации данных. Стандартизированные рейтинговые показатели могут не в полной мере отражать вклад гуманитарных, междисциплинарных и творческих направлений. Например, вузы с акцентом на инженерные или медицинские специальности легче демонстрируют результативность по «жестким» метрикам, в то время как кафедры искусств или философии оказываются в невыгодном положении.

Зарубежный опыт и применимость к Кыргызстану

Современные вызовы в сфере высшего образования требуют не только повышения качества образовательных услуг, но и внедрения эффективных механизмов управления и распределения финансовых ресурсов. В этом контексте международный опыт, в частности примеры из Казахстана и Узбекистана, представляет особую ценность для адаптации в Кыргызстане. Особое внимание в этих странах уделяется модели финансирования на основе результатов (performance-based funding, PBF), использованию цифровых инструментов мониторинга эффективности вузов и системной трансформации принципов управления университетами.

Развитие механизмов финансирования высших учебных заведений является важным направлением образовательной политики во многих странах Центральной Азии. Казахстан и Узбекистан уже перешли к элементам системы финансирования, основанной на результатах (performance-based funding), что позволило повысить прозрачность распределения бюджетных средств и улучшить качество образования [6, с. 710]. В условиях модернизации высшего образования в Кыргызской Республике представляется актуальным изучение и адаптация успешных региональных практик (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительный анализ моделей

|

Параметры |

Казахстан |

Узбекистан |

Кыргызстан |

|

Тип финансирования |

Смешанная модель (базовое + по результатам) |

Performance-based + проектное финансирование |

Госзаказ + частное финансирование |

|

Основа распределения |

Публикации, рейтинг, трудоустройство |

KPI, инновации, активность в проектах |

Лицензии, количество студентов |

|

Наличие KPI |

Да |

Да |

Нет (в стадии разработки) |

|

Цифровая система мониторинга |

Dashboard НЦАОКО |

E-University |

Отсутствует |

|

Гибкость бюджета вуза |

Высокая |

Средняя |

Низкая |

|

Интеграция с международными рейтингами |

Да |

Ограниченная |

Частично |

Опыт Узбекистана и Казахстана в контексте финансирования вузов

Узбекистан:

В последние годы Узбекистан осуществил комплексные реформы в области финансирования высших учебных заведений. С 2020 года начался переход к системе финансирования, ориентированной на результаты деятельности вузов. Это предполагает, что государ- ственные ассигнования распределяются не только в зависимости от численности студентов, но и с учётом таких показателей, как: качество научных исследований (число публикаций, индекс цитируемости); участие в международных образовательных и исследовательских проектах; трудоустройство выпускников; участие преподавателей в международной академической мобильности.

Кроме того, правительство предоставило ряду университетов статус академической и финансовой автономии. Такие вузы получили возможность самостоятельно устанавливать размер заработной платы, разрабатывать образовательные программы, управлять внутренним бюджетом и выстраивать партнерские отношения с внешними организациями.

Казахстан:

Казахстан начал реформирование системы финансирования вузов в 2010-х годах. Сегодня в стране реализуется смешанная модель, где базовое финансирование сочетается с системой надбавок и бонусов, основанных на ключевых показателях результативности. Основные характеристики модели включают:

-

- поощрение вузов за публикационную активность и участие в международных грантах;

-

- предоставление дополнительных средств вузам, входящим в международные рейтинги (QS, Times Higher Education);

-

- распределение госзаказа на основе конкурентного отбора;

-

- внедрение цифровых инструментов управления: национальные KPI-платформы , дашборды , рейтинговые панели мониторинга.

Кроме того, вузы Казахстана участвуют в программе институциональной аккредитации, и наличие международной аккредитации становится фактором дополнительного финансирования.

Сравнительный анализ с кыргызской системой

На сегодняшний день в Кыргызской Республике сохраняется преимущественно традиционная модель финансирования, основанная на расчёте бюджетных ассигнований в зависимости от контингента студентов и фиксированных нормативов затрат [7, с. 326]. В отличие от Казахстана и Узбекистана, в Кыргызстане:

-

- не применяется масштабная система PBF на национальном уровне;

-

- отсутствует единая цифровая система KPI-мониторинга деятельности вузов;

-

- ограничена институциональная автономия вузов, особенно в части распределения ресурсов и разработки новых образовательных траекторий.

Пилотный запуск Национального рейтинга вузов КР, организованный Министерством науки, высшего образования и инноваций КР при участии агентства EdNet (2024 год), стал первым шагом к переходу на более результативную модель. Однако на данный момент рейтинг носит в большей степени информационный характер и не влияет напрямую на объем финансирования вузов.

Возможности адаптации и применения зарубежного опыта в Кыргызстане

Учитывая реалии кыргызской системы высшего образования и ограниченные ресурсы государственного бюджета, представляется целесообразным поэтапное внедрение элементов международной практики:

Внедрение финансирования на основе результатов (Performance-Based Funding):

-

- Разработка базовых индикаторов эффективности вузов (KPI): трудоустройство, наукометрия, академическая мобильность, международное сотрудничество, внутренние доходы.

-

- Формирование стимулирующей части ФОТ или дополнительного бюджета на основе результативности.

-

- Привязка государственного заказа на подготовку специалистов к рейтингам и мониторинговым показателям вузов.

Разработка и внедрение цифровых инструментов управления:

-

- Создание национальной платформы мониторинга эффективности вузов, включающей цифровой Dashboard с визуализацией ключевых показателей.

-

- Автоматизация процессов отчетности вузов перед министерством с целью снижения административной нагрузки и повышения прозрачности.

-

- Публикация данных в открытом доступе, что усилит общественный контроль и повысит конкуренцию между университетами.

Повышение институциональной автономии вузов:

-

- Предоставление ведущим вузам пилотного статуса автономных учреждений, с правом на гибкое финансовое управление, заключение договоров о партнерстве и формирование собственных стратегий развития.

-

- Разработка типовых регламентов внутреннего рейтинга, по которым вузы смогут осуществлять дифференцированное распределение стимулирующих выплат (например, внутри факультетов и кафедр).

Реформы, реализуемые в Казахстане и Узбекистане, демонстрируют, что переход к системе финансирования на основе результатов является эффективным инструментом повышения качества высшего образования [8, с. 565]. Кыргызстан может адаптировать эти элементы с учетом национальных особенностей. Ключевым направлением должна стать цифровизация мониторинга, внедрение KPI-системы, обеспечение прозрачности и подотчетности вузов, а также институциональное укрепление их самостоятельности. Только при комплексном подходе к реформированию возможно достичь устойчивых результатов в модернизации системы финансирования образования и повышении его качества.

Реформирование системы финансирования вузов в Казахстане и Узбекистане сопровождается цифровизацией процессов оценки эффективности. Например, в Казахстане внедрена цифровая платформа Национального центра аккредитации и обеспечения качества образования (НЦАОКО), позволяющая вузам отслеживать и управлять ключевыми показателями результативности в режиме реального времени. В Узбекистане действует система «E-University», интегрированная с данными Минфина и Минвуза.

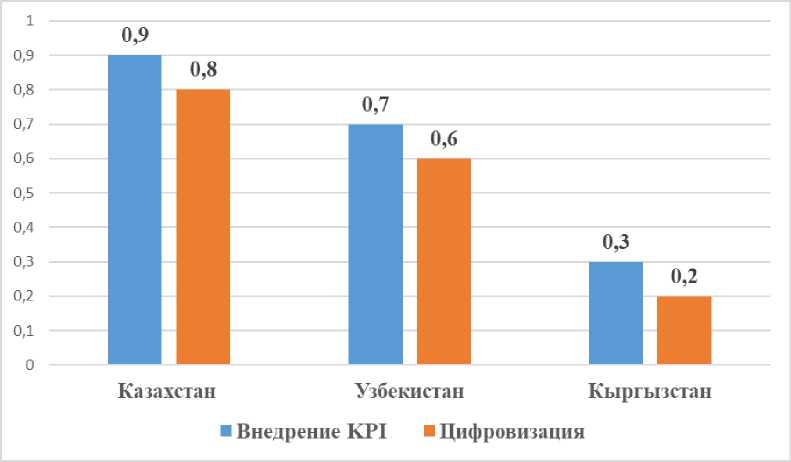

Рис. 1. Сравнение цифровизации и внедрения KPI в системах финансирования вузов Центральной Азии (по шкале от 0 до 1)

На диаграмме представлено сравнение уровня цифровизации и внедрения KPI в системах финансирования вузов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана (рис. 1).

-

- Казахстан демонстрирует высокий уровень цифровизации (0.8) и внедрения KPI (0.9);

-

- Узбекистан занимает промежуточную позицию;

-

- Кыргызстан пока отстает, особенно по части цифровых инструментов (0.2).

Несмотря на сохраняющийся преобладающий государственный заказ, в Кыргызстане уже предпринимаются шаги в сторону результативного распределения финансирования. Разработка первой национальной системы рейтинговой оценки вузов (EdNet, 2024) может послужить основой для внедрения эле- ментов performance-based funding. Ключевые элементы для возможной адаптации: использование KPI на основе научных, образовательных и карьерных показателей; разработка национального dashboard для управления эффективностью вузов; увеличение автономии вузов в распределении стимулирующей части ФОТ. Также важно учитывать экономические реалии Кыргызстана, необходимость поэтапного внедрения, обучение кадров и тестирование моделей на пилотных вузах.

Рекомендации по совершенствованию системы внутривузовского рейтинга

Для повышения эффективности управления качеством и ресурсами в университетах Кыргызской Республики крайне важно совершенствовать систему внутривузовского рейтинга. Рекомендуется разработать и внед- рить единый подход к формированию рейтинговых оценок, опираясь на методические рекомендации, разработанные Министерством образования и науки КР. Это позволит стандартизировать процессы оценки и обеспечит объективность результатов, что, в свою очередь, повысит доверие со стороны всех участников образовательного процесса – от руководства вузов до преподавателей и студентов [9, с. 224].

Необходимо учитывать специфику различных направлений подготовки при формировании рейтинговых показателей. Дифференцированный подход позволит более точно отражать уникальные характеристики и вызовы каждого факультета или кафедры, учитывая особенности образовательных программ, научной деятельности и взаимодействия с работодателями.

Особое внимание должно уделяться интеграции рейтинга с управленческими решениями. Рейтинговые данные должны служить не только инструментом для распределения финансовых ресурсов, но и основой для кадровой политики, включая мотивацию препода- вательского состава, а также стратегического планирования и развития кафедр и факультетов. Такой подход способствует формированию культуры постоянного совершенствования и ответственности за качество образовательного процесса.

Кроме того, важно создать цифровую платформу, которая позволит осуществлять мониторинг рейтинга на уровне кафедр и факультетов, обеспечивая прозрачность и доступность информации. Публичное размещение рейтинговых данных усилит внутреннюю конкуренцию и стимулирует повышение качества как образовательной, так и научной деятельности, что в конечном итоге будет способствовать росту рейтинга самого университета.

Заключение. Внутривузовский рейтинг является важным инструментом управления современным университетом, позволяющим оптимизировать распределение ресурсов, повысить качество образовательных услуг и стимулировать развитие научного потенциала. Однако для достижения максимальной эффективности данный механизм должен быть обоснованным, прозрачным и регулярно актуализируемым с учетом изменяющихся условий и требований образовательной среды.

Перспективы внедрения и развития внут-ривузовских рейтингов в Кыргызской Республике открывают новые возможности для повышения конкурентоспособности высшего образования. Расширение практики использования рейтинговой оценки в управлении позволит вузам не только лучше реагировать на вызовы времени, но и самостоятельно формировать стратегии устойчивого развития, ори- ентированные на международные стандарты качества.

Таким образом, совершенствование системы внутривузовского рейтинга и ее интеграция с цифровыми инструментами управления и финансовыми механизмами станет ключевым фактором модернизации высшего образования в Кыргызстане, обеспечивая прозрачность, подотчетность и эффективное использование ресурсов в интересах всех участников образовательного процесса.