Волжский флот в годы борьбы за восстановление народного хозяйства и в период нэпа (1921-1928 гг.)

Автор: Рычков И.А.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Естественные и технические науки

Статья в выпуске: 6 (6), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одному из самых трудных периодов в истории волжского флота. Практически уничтоженный в годы Гражданской войны, флот требовал колоссальных вложений в своё восстановление, ремонт и строительство новых судов для перевозки массовых грузов в интересах экономики страны. Восстановление нарушенных в годы войны экономических связей между промышленностью и сельским хозяйством были невозможны без нормальной работы транспорта. Беспримерный трудовой подвиг волгарей стал ярким примером патриотизма простых людей, поднявших страну из руин и сделав её одной из ведущих в мире.

Волжский флот, перевозка грузов, восстановление экономики, структура управления

Короткий адрес: https://sciup.org/140262879

IDR: 140262879

Текст научной статьи Волжский флот в годы борьбы за восстановление народного хозяйства и в период нэпа (1921-1928 гг.)

К концу 1920г. основные силы белогвардейцев и иностранных интервентов были разгромлены. В кровавых боях народ отстоял своё новое государство. Гражданская война потребовала от советского народа гигантского напряжения физических и духовных сил, принеся молодой Советской республике неисчислимые бедствия и разрушения. Глубина вызванной войной хозяйственной разрухи была впечатляющей: продукция крупной промышленности сократилась почти в 7 раз по сравнению с довоенным уровнем, оборудование предприятий если и не было разрушено, то сильно устарело и износилось. Путевое хозяйство железных дорог и водных путей было основательно разрушено. К концу гражданской войны железнодорожные перевозки упали до уровня 90-х годов, а речные – до уровня 80-х годов XIX в. и составили соответственно в 1920 г. 30,4% и 24,3% от уровня 1913 г., а на морских перевозках и того меньше – 21,4%.1 Не обошли эти беды и путевое хозяйство на внутренних водных путях Волжского бассейна. Грузооборот речного транспорта Волжского бассейна в 1920 году составлял чуть более четверти от уровня 1913 года. С середины 1917 г. по конец 1920 г. на речном транспорте Волги вышли из строя 3081 самоходных и 15983 несамоходных судна2.

После окончания гражданской войны перед страной встала труднейшая задача: в кратчайший срок восстановить разрушенное войной хозяйство и приступить к дальнейшему развитию экономики. Восстановление нарушенных в годы войны экономических связей между промышленностью и сельским хозяйством были невозможны без нормальной работы транспорта.

В силу необычайной разрухи, царившей на железнодорожном транспорте, восстановление внутреннего водного транспорта приобретало всё большее значение. Волжский флот оказался в числе тех отраслей народного хозяйства, где преобразования начинались в первую очередь.

В соответствии с решением X съезда партии для восстановления народного хозяйства был осуществлён переход от политики военного коммунизма к осуществлению новой экономической политики, направленной на быстрейшее восстановление всех отраслей народного хозяйства. Перестройка на речном транспорте она затянулась довольно сильно, что было связано с его спецификой.

Ввиду неудовлетворительной постановки статистики и отчётности на речном транспорте не были ясны и в достаточной степени определены отдельные элементы, выраженные в денежных единицах, а также характер и объём финансовых взаимоотношений с клиентурой и контрагентами3. К внедрению хозрасчётных отношений без решения этих проблем приступать было невозможно: НЭП в качестве одного из основных условий своего существования предполагал именно чёткую постановку статистического учёта и отчётности.

Жесточайший неурожай 1920-21г., который парализовал развитие водных перевозок, в особенности на главной водной системе – на Волге, стал ещё одним фактором, отсрочившим введение на речном транспорте нововведений. Перевозились в этот период государственные, либо ведомственные грузы, что не давало достаточных хозяйственноэкономических оснований для развития НЭПа4.

Восстановление волжского водного хозяйства начиналось с самого низкого уровня, на который страна была отброшена войной. Сложность задачи восстановления волжского речного транспорта усугублялась тем, что решать ее приходилось в условиях сложной классовой борьбы, тяжелейшей послевоенной экономической разрухи. Эксплуатационные базы, судоремонтные верфи, затоны и мастерские были разрушены. За четыре года Гражданской войны Волжский флот потерял большое количество судов. Многие суда были разбиты и находились на берегу, вдали от ремонтных пунктов. Они не охранялись, их имущество, детали, механизмы, арматура растаскивались, речные затоны стали настоящими «кладбищами судов». К началу 1922 г. по численности паротепловой флот Волжского бассейна составлял 77,3%, по мощности – 84,3% от уровня довоенного 1913г. Потери непарового флота были более значительными: численность судов несамоходного флота сократилась по сравнению с 1913г. на 37,5%, а общая грузоподъёмность за тот же период – на 41,4%5. Наряду с количественным сокращением, в результате почти полного прекращения нового судостроения, сокращения объёма и снижения качества судоремонта, значительно ухудшилось техническое состояние сохранившегося флота. Из имевших место в 1922 г. в бассейне Волги 1780 самоходных судов 1704 единицы требовали ремонта, а 29 ввиду полной негодности подлежали разборке. Из 4361 несамоходного судна требовало ремонта 3497 судов, подлежало слому 498 единиц6. Было очевидно, что Волжский флот находился на краю гибели, для его спасения необходимо было принимать срочные меры.

В Центре это поняли достаточно чётко, в связи с чем, были проведены неотложные мероприятия по оказанию помощи Волжскому флоту. Так, чтобы подготовить флот к весне 1921 года, Совет Труда и Обороны еще 16 октября 1920 года постановил «признать ремонт судов одной из наиважнейших задач республики», обязал ВСНХ в первую очередь снабжать флот материалом для ремонта. Так, ВЦИК декретом № 405 от 8.10.1920г. предписал «всем Губернским, Уездным и Волостным Исполнительным Комитетам в самом срочном порядке принять все необходимые меры по внеочередному предоставлению рабочим и служащим Водного Транспорта, оставшимся на зиму вблизи затонов, портов, гаваней, судоремонтных и судостроительных заводов и мастерских, достаточного числа жилых помещений, вполне приспособленных для зимнего времени7.

Ввиду необходимости в срочном порядке обеспечить водный транспорт достаточным числом специалистов-водников 5 мая 1920 года СТО издает постановление «О мобилизации специалистов водно - транспортного дела» 8 , которым объявил мобилизацию граждан в возрасте до 55 лет включительно, когда-либо служивших на водных путях, на судах и в портах, в управлении водных путей, в частных или кооперативных предприятиях водного транспорта. Лица, скрывавшие свою прежнюю службу по водному, транспорту, подлежали ответственности наравне со злостными дезертирами, равно как и их начальники, виновные в укрывательстве.

С передачей в 1920 году речного транспорта из ведения ВСНХ в распоряжение НКПС Главвод был упразднён, а управление речным и морским транспортом было сосредоточено в Водном эксплуатационном и Водном техническом управлениях при НКПС. На местах были сохранены областные управления водных путей сообщения, делившиеся на районы и линейные участки9. В бассейне Волги в тот период было 11 районов и 20 линейных участков. Тем не менее, эта система управления ещё не позволяла осуществлять достаточно оперативное управление работой водного транспорта. Учитывая это, в 1920 году управление речным транспортом было отделено от морского и сосредоточено во вновь организованном Центральном управлении речным транспортом (ЦУРЕК). На местах областная система была заменена окружной. В волжском округе путей сообщения было создано пять линейных отделов, являвшихся низовыми органами управления со службами пути, тяги, движения и т.д., и организованных по подобию железнодорожных. Произведённая реорганизация повысила оперативность в управлении и конкретность в работе речного флота.

Повышение технического уровня многих отраслей народного хозяйства, в свою очередь, привело к значительному увеличению грузовых потоков по воде. Это положительно повлияло на работу Волжского речного транспорта, его деятельность значительно активизировалась. Перед ним ставилась задача коренного пересмотра сложившейся за годы «военного коммунизма» практики. Теперь все зависело от умения хозяйствовать экономно и в то же время учитывать интересы и грузоотправителей, и грузополучателей.

Уцелевший флот нуждался в серьезном ремонте, но этому мешало отсутствие самой ремонтной базы: нужного количества мастерских, заводов, работающих на водный транспорт. Сказывались огромный недостаток квалифицированных рабочих, отсутствие материалов, инструментов. Мастерские волжских затонов размещались в наскоро сколоченных зданиях, в которых были размещены старые, сильно изношенные станки, не всегда отвечающими характеру производимых на них работ10. На части судоремонтных предприятий отсутствовали механические двигатели и машины приводились в движение с помощью мускульной силы людей11.

Таким образом, состояние Волжского флота к 1921 году было крайне тяжелым, дальнейшая судьба флота теперь зависела прежде всего от самих речников. Если вдуматься в описанную выше обстановку, в условиях которой волжским речникам предстояло начать восстановление флота, станет ясно, с какими неимоверными трудностями это было связано, какая требовалась для этого трудовая самоотверженность.

Но, несмотря все существующие препятствия, началось его возрождение. Декретом СНК от 17 марта 1921 года была образована Особая транспортная комиссия (ОТК). Назначение ее состояло в анализе сложившейся ситуации, восстановлении флота и других транспортных предприятий республики. Главным объектом внимания ОТК был выбран Волжский бассейн, как главная водная артерия страны, имевшая первостепенное значение. По волжскому пути в 1921 году перевозились так называемые ударные грузы: нефтетопливо, хлеб, соль. Этот путь имел стратегическое значение.

Проанализировав общую обстановку в Волжском бассейне, комиссия принимает важные решения чрезвычайного характера, которые позволили, пусть и не полностью, ликвидировать катастрофический характер положения на речном транспорте. Основная тяжесть ложилась на Управление флотом Волжского бассейна. Предстояло коренным образом перестроить управление и структуру эксплуатации флота, но прежде всего, подлежало восстановить сам флот.

К навигации 1921 года ценой огромных усилий было отремонтировано 1953 паровых судна и 4450 - непаровых. Речникам Волги на первых этапах приходилось решать задачу восстановления разрушенного хозяйства, полагаясь, главным образом, на свои руки. Эта была сложная задача, требовавшая новых способов решения, гибкости хозяйственной политики. В этих условиях основными определяющими факторами должны были стать дальновидность руководства и обоснованная разумность экономических расходов.

Одна из наиболее сложных проблем - переход к товарно-денежным отношениям. В период Гражданской войны безденежный характер расчетов, по существу, привел к бесплановости перевозок. Предприятия бассейна финансировались из бюджета, поэтому разработка рациональной системы тарифов их особенно не волновала. Однако разоренной стране, пережившей неурожай, с нарушенной работой промышленности было уже не под силу содержать дорогостоящий транспорт, водные пути и железные дороги. Средств на это в казне не было. Грузооборот сократился вчетверо, покупательная способность населения понизилась до минимального уровня.

Для выхода из трудного экономического положения было намечено несколько направлений. Прежде всего, отказ от бесплатности перевозок. И это было сделано: «...восстановить платность перевозок как пассажирских, так и грузовых»12. Это давало надежду на то, что вырученные от перевозок деньги помогут покрыть расходы по эксплуатации и ремонту флота.

Для того, чтобы флот справлялся с поставленными задачами, требовалось, прежде всего, восстановить его. Для решения этой задачи было два пути:

-

- ремонт и восстановление законсервированных ранее судов;

-

- строительство нового флота.

Второй путь предполагал количественное пополнение флота и получение его с более высокими техническо-эксплуатационными характеристиками. Но в 1921 году, в условиях разрухи, это было просто нереально.

Оставался первый путь: увеличивать парк рабочего ядра флота за счет ремонта. Это оказалось непосильной задачей: мощности судоремонтных предприятий были слабы, их техническая база в значительной мере была разрушена. Ремонтные мастерские находились в запущенном состоянии, не соответствовали требованиям техники и гигиены труда. Советское правительство оказывало содействие в ликвидации отсталости речного флота. Медленно, но планомерно внедрялся хозяйственный расчет, улучшалась организация труда, мобилизовались внутренние ресурсы, принимались меры по развитию материально-технической базы. СТО 2 февраля 1921 года принимает «Постановление о снабжении рабочей силой работ по судоремонту и судостроению», которым предусматривалось, что все демобилизованные рабочие и специалисты речного транспорта должны быть направлены непосредственно из части на работу в соответствующие органы народного комиссариата путей сообщения, из деревень должны привлекаться рабочие для участия в судовых работах. В результате только в Нижегородской губернии было мобилизовано 2896 человек.

Одним из своевременных решений стало принятие мер по учету и изъятию со складов всех ведомств материалов, необходимых для восстановления флота, разрешение закупок на свободном рынке материалов для ремонтных работ.

Одновременно с восстановлением флота Областное управление производило подъем судов со дна рек в местах боевых действий времен Гражданской войны, а также судов, затонувших по каким-либо причинам в другое время. Всего за 1921 год было поднято 29 единиц флота.

Для полного задействования всего флота было решено пойти на передачу части судов Волжского бассейна отдельным предприятиям, кооперативным организациям и частным лицам. У десятков организаций различных ведомств появился свой речной флот. Передача флота внесла некоторое оживление в работу флота Волжского бассейна и способствовала увеличению перевозок, особенно в местном секторе. Но главной задачей волгарей по-прежнему являлась организация перевозок пассажиров и таких жизненно необходимых для всей страны грузов, как нефтепродукты, лес и соль.

В системе пассажирских перевозок установились первые в послевоенное время постоянно действующие линии движения: Нижний Новгород -Рыбинск, Нижний Новгород - Астрахань, Нижний Новгород - Пермь и др. Всего их было 12, для того времени это было внушительной победой речников.

Особое значение в навигацию 1921 года имели нефтяные перевозки. В связи с этим начальник Областного управления Волжского бассейна П.Я. Бовин назначается особо уполномоченным СТО по нефтеперевозкам. Энергичные меры, принятые им, позволили выполнить поставленные задачи. Вверх по Волге прошли 165000 тысяч пудов нефти и нефтепродуктов.

На рост перевозок отрицательно влияла и неправильная тарифная политика. Провозная плата под девизом самоокупаемости была увеличена в 3 раза, что сразу сказалось на результате: в первой половине навигации 1922 года поток платных пассажиров на Волге упал до минимума, а товарно-пассажирские пароходы ходили почти пустыми. Непродуманность тарифной политики, наряду с другими факторами, явилась одной из причин тяжелого финансового положения Волжского речного транспорта в 1921-1922 годах. В течение всего сметного периода 1922 года денежные средства отпускались далеко не в той мере, как это требовалось. Задолженность по штатной рабочей силе к декабрю 1922 года составляла 387 998 257 рублей.

Таким образом, за первые два года НЭПа Волжский бассейн не перешел, на новую систему хозяйствования. НЭП ставил перед флотом Волги сложные, трудновыполнимые задачи. Однако отставание вхождения бассейна Волги в НЭП объяснялось объективными обстоятельствами.

Флот на протяжении нескольких военных и послевоенных лет использовался преимущественно для перевозки грузов предприятий и учреждений. Многие из них находились на государственном бюджете и натуральном снабжении и поэтому не должны были оплачивать свои перевозки. Во-вторых, Волжский флот в обязательном порядке должен был обеспечивать перевозку таких стратегических грузов, как хлеб, соль, нефть и др. Между тем состояние флота оказалось крайне тяжелым. Национализированный флот представлял собой конгломерат разнотипных больших и малых судов, многие из которых ряд лет не эксплуатировались, стоя в затонах, они обветшали и пришли в негодность. За время гражданской войны количество судов резко сократилось. Если в 1917 году по Волге ходило более 7 тысяч непаровых судна, то в 1920 году их осталось только 1725. Изнашивались они быстро. Относились к ним не всегда бережно, суда рассыхались, ожидая погрузки. Много потерь было при весеннем ледоходе13.

Несколько лет флот нес непосильные расходы по ремонту искалеченного инвентаря и усилению материального снабжения, что не могло не отразиться на его бюджете. Учёт флота не вёлся, условия его наиболее рационального использования были не выявлены. Расходы государства на восстановление технической базы Волжского флота не были достаточно точно определены и недостаточно финансировались, статистика и отчетность были запущены. Для достижения определенных успехов флоту требовалась реорганизация управления.

Становление структуры управления национализированным флотом начиналось с нуля. В нашей (да и в мировой) практике аналогичных систем и методов не было. В 1918 году существовали многочисленные отдельные речные хозяйства, пароходства. В бассейне Волги насчитывалось 17 самостоятельных хозяйств с крайне примитивной организацией управления. Новая экономическая политика диктовала иную форму организации Волжского речного флота, которая отвечала бы требованиям промышленности и соответствовала товарообмену между городом и деревней. В течение 5 лет (1918-1922 гг.) шел поиск более совершенной системы управления, соответствующей экономической и политической ситуации в стране.

Не отвечавшая всем требованиям система была заменена новой, основными звеньями которой стали для флота - госпароходства, для путевого хозяйства- управления внутренних водных путей. Окончательная реорганизация системы управления была проведена в 1923г., когда было организовано 9 госпароходств: Волжское, Северо-Западное, Северное, Доно-Кубанское, Верхне - Днепровское, Нижне-Днепровское, Западно -Сибирское, Амурское и Средне - Азиатское.

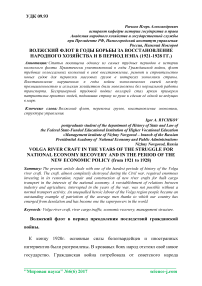

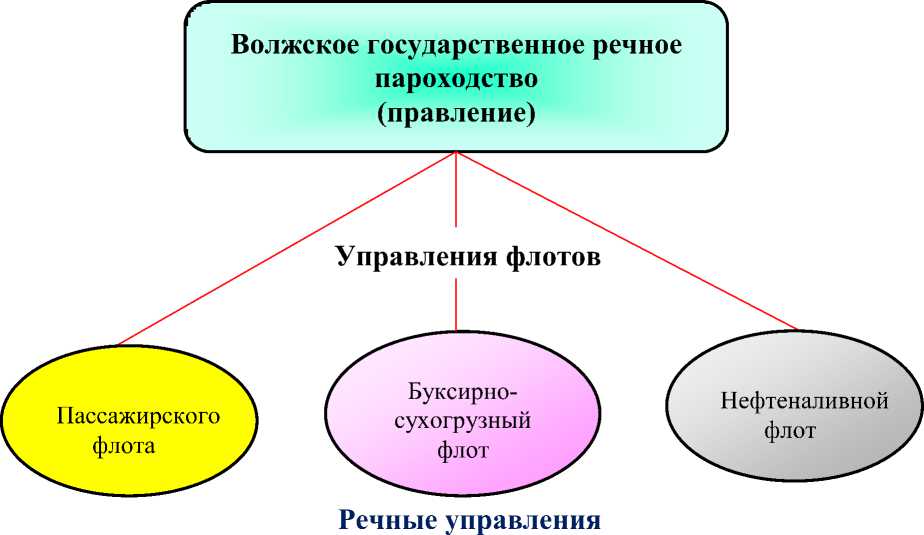

Структура Волжского пароходства наглядно показана на рисунке 1

Структура Волжского речного пароходства (1923г.)

Рисунок 1

Для общего руководства деятельностью госпароходств и управления водных путей вместо упразднённого 30 июня 1924г. ЦУРЕКа были организованы Центральное управление речных пароходств (ЦЕНТРОРЕК) и Центральное управление внутренних водных путей (ЦУВОДПУТЬ). 20

февраля 1923 г., в соответствии с Постановлением СТО от 30 января 1923г., изданного в развитие статей 1 и 2 «Положения о правлениях речного транспорта», утверждённого СТО 5 декабря 1922г. было образовано Волжское государственное речное пароходство (ВГРП)14.

Естественно, реорганизация управления в бассейне Волги требовала и пересмотра имеющегося штата работников. При рассмотрении штатов преследовалась одна цель: сокращение аппарата при целесообразном построении самого правления. Штаты Волжского округа были достаточно велики. Управленческий аппарат имел 5 линейных отделов и 17 эксплуатационных. Общая цифра управленческого аппарата была внушительна -1617 человек. Планировалось иметь 4 функциональных управления и 12 местных - 1476 человек. А общее число работников по Волжскому бассейну составляло в 1923 году 37 798 человек.

Таким образом, сложный поиск структуры управления Волжским речным флотом был завершен. Новая форма управления соответствовала новому экономическому этапу во всех его проявлениях. После этого главным на повестке дня стал вопрос дальнейшего развития флота Волжского бассейна.

Развитие Волжского флота в 1923-1925 гг. и на завершающем этапе НЭПа.

Переход к новой экономической политике выдвинул задачу не только обеспечить возросшие в связи с общим развитием хозяйства страны потребности в перевозках, но и добиться рентабельности в работе Волжского флота. Это была очень сложная задача, решение которой потребовало большого напряжения сил всего коллектива речников.

Прежде всего, предстояло подготовить флот к работе. Выше уже отмечалось, какая большая работа была проделана по ремонту судов в 1921 и 1922 годах. Однако имели место и существенные изъяны в подготовке и работе флота. Постройка судов, как и в предшествующие годы, производилась преимущественно из свежесрубленного леса, что относилось к отрицательным сторонам производства. Поэтому, по качеству исполнения вновь строящиеся суда были значительно ниже довоенной постройки. Способы производства работ применялись кустарные, без каких-либо механических приспособлений, за исключением распиловки дерева, которая производилась лишь на лесопильных заводах 15 .

Не менее острой была проблема высокой аварийности. Показатели достигли таких размеров, что вызвали серьёзную озабоченность руководства. Насколько тревожной была ситуация, хорошо видно по данным таблицы 13.

Таблица 1

Аварийность судов волжского флота в 1922 г.

|

Годы |

Причины аварий |

||||

|

Столкновения |

Удары о препятствия |

Посадка на мель |

Пожары и взрывы |

прочие |

|

|

1913 |

256 |

216 |

123 |

28 |

543 |

|

1922 |

218 |

310 |

181 |

37 |

579 |

Столь колоссальное количество аварий стало следствием нижеследующих причин: засоренность фарватера; неполнота обстановки; неправильность обслуживания; неправильное содержание и обслуживание оборудования, изношенность флота; плохой ремонт судов; плохое

15 Мяковский А.Л. «Обзор работ речного транспорта 1921-1922. С.27

освещение; уход со службы старых капитанов и лоцманов; неопытный и случайный подбор судовой команды; значительное снижение трудовой дисциплины; недостаточное знакомство со стороны комсостава с вверенными им судами16.

В отличие от предыдущих лет, в навигацию 1923 года в план ремонта включались только те суда, которые планировались для перевозок. Это позволило направить на ремонт значительно больше средств, чем в предыдущие два года, в связи с чем существенно улучшилось снабжение судоремонтных предприятий. 1923 год стал первым годом, когда потребность флота в перевозках была предварительно изучена, на основе чего и разрабатывалась программа его дальнейшего восстановления.

Волжский флот в навигацию 1923 г. был разделён на технические группы (таблица 2).

Таблица 217

|

Группы |

Паротепловой флот |

Непаровой флот |

||||

|

Кол-во ед. |

Мощность, тыс.л.с. |

% |

Кол-во Ед. |

Грузо-подъёмн. Млн.т. |

% |

|

|

Рабочее ядро |

876 |

270,5 |

64,1 |

1475 |

2,04 |

50,0 |

|

Резерв |

236 |

78,2 |

18,6 |

391 |

0,5 |

12,1 |

|

Нерабочая группа |

489 |

72,9 |

17,3 |

2359 |

1,55 |

37,9 |

|

Итого: |

1601 |

421,6 |

100,0 |

4225 |

4,09 |

100,0 |

С целью улучшения контроля за ходом судоремонта было также сокращено число пунктов ремонта – со 124 в 1921г. до 67 в 1923г. Кроме того, была проведена работа по специализации всех судоремонтных мастерских, позволившая улучшить качество ремонта, повысить производительность труда и снизить себестоимость ремонтных работ18.

Вскоре стало очевидно, что Волге требовался новый, более современный флот, началось его интенсивное пополнение и обновление. Были поставлены конкретные задачи по технической реконструкции волжского флота. На заводе "Красное Сормово" начался выпуск новых судов различного назначения. Уже в 1923 году на нём возобновилось строительство сухогрузных барж, а в 1925-1926гг. начат выпуск грузовых, пассажирских и буксирных пароходов, а также земснарядов. Построенные сормовичами буксирные теплоходы типа «Сергей Киров» и пароходы типа «Ленинград» мощностью 1200 л.с., например, в то время не имели себе равных в мировой практике речного судостроения19. Применение новой техники, внедрение портовых кранов, судовая механизация - все это нужно было стремительно осваивать. Постепенно началось строительство портов и пристанских сооружений в волжских городах.

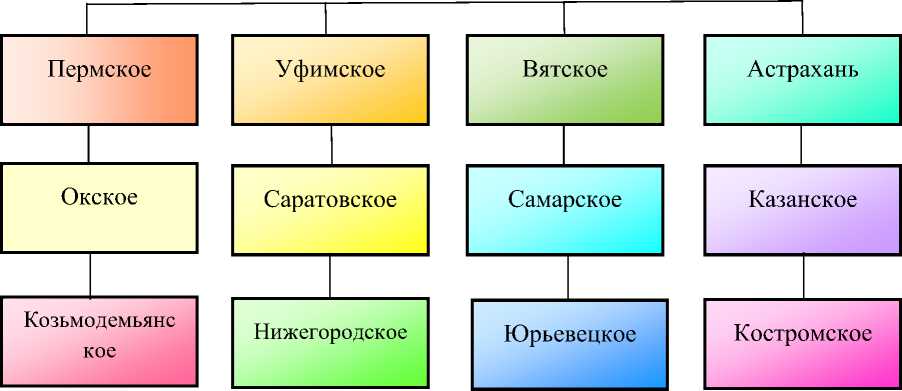

Весной 1923 года на основании декрета Совета Труда и Обороны была проведена реорганизация управления речным транспортом на местах. На Волге были созданы Волжское государственное речное пароходство (ВГРП) и Управление внутренних водных путей Волжского бассейна, которое подчинялось Комиссариату Путей Сообщения РСФСР. Постановлением Совета Труда и Обороны от 3 августа 1923г. речные пароходства были переведены с госбюджета на полный хозяйственный расчёт. Организационную структуру Правления Волжского пароходства можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2

Организационная структура Правления ВГРП (с марта 1923г.)20

Управление делами

Отделы

Управляющие местными управлениями флота (15)

Агенты (109)

Общая штатная численность правления – 195 чел.

В годы НЭПа широкое распространение в РСФСР получили концессии. В своей речи «О концессиях и о развитии капитализма» В. И. Ленин заявил: «Не опасно ли приглашать капиталистов, не значит ли это развивать капитализм? Да, это значит развивать капитализм, но это не опасно, ибо власть остаётся в руках рабочих и крестьян, а собственность помещиков и капиталистов не восстанавливается. Концессия есть своего рода арендный договор. Капиталист становится арендатором части государственной собственности, по договору, на определённый срок, но не становится собственником. Собственность остаётся за государством» 21 . В 1922 -1927 гг. в страну поступило более 2000 концессионных предложений, из них было реализовано почти 10 %22.

Обойти своим вниманием Волжское пароходство западные капиталисты не могли. В июне 1923 г. в столицу Приволжья прибыла английская делегация с предложением передать в концессию сроком на 40 лет Волжское пароходство. На заседании пленума Нижегородского губкома РУП (б), состоявшемся 21-21 июля 1923г., по этому вопросу возникли оживлённые дискуссии. С одной стороны, предложение было крайне заманчивым и решало многие проблемы финансового характера. С другой – речной флот практически переходил в руки иностранного капитала, чего не желали допустить представители рабочего класса. Выступивший с докладом член ЦИК Ищенко подчеркнул: «…волжский речной транспорт является основным речным путём и в течение 4-5 лет сможет встать на ноги. Мы сможем сделать бюджет бездефицитным, если англичане хотят вложиться, пожалуйста, но при абсолютном большинстве наших специалистов». В концессиях англичанам было отказано23.

Восстановление флота в ВГРП набирало силу. Такого размаха строительных работ по Волжскому бассейну за восстановительный период ранее не наблюдалось. Пароходство медленно, но верно выходило из тяжелого состояния. Так, общий грузооборот пароходства с учётом перевозок нефти за навигацию 1923 года достиг 5,3 млн. тонн, а количество перевезённых пассажиров составило более 5 млн. человек.24

21 июля 1923г. на заседании пленума Нижегородского губкома РУП (б) член ЦИК Ищенко сообщил о знаменательном событии: в общем балансе пароходства имеется прибыли 253 000 золотом25. Это была победа всех волгарей.

К середине 20-х годов по количеству работников пароходство вышло на оптимальные показатели. Но квалифицированных специалистов по-прежнему не хватало. До 1917 года в России действовали 5 речных училищ: в Н. Новгороде, Рыбинске, Благовещенске, Казани и Перми. Они готовили, в основном, судоводителей и судомехаников. Гражданская война парализовала их работу. Систему подготовки специалистов для речного транспорта фактически надо было создавать заново. В 1919 году ремесленное и речное училище были объединены в «Нижегородский техникум водного транспорта имени 1-го русского механика И. П. Кулибина», который с 1924 года стал называться «Нижегородский политехникум водных путей сообщения им. В. М. Зайцева». В 1925 г. здесь обучались 450 слушателей: судоводителей, судомехаников, гидротехников и других специалистов водного транспорта. В техникум принимались преимущественно дети водников.

В 1924-1925г. на Волге были созданы централизованные профессиональные технические курсы (ПТК). Этими курсами руководили отделы просвещения, при этом обеспечивалась сравнительно хорошая материальная база. В 1925-26 учебном году профтехнические курсы получили массовое распространение. Каждые курсы готовили по определенной специальности 25-30 человек, так что осенью 1926 года обучением были охвачены по всем видам профессий 1320 человек. Деятельность курсов дала положительные результаты. Выявилось большая заинтересованность рабочих в получении квалификации, в результате чего Волжский флот пополнился столь необходимыми кадрами, которые впоследствии составили основу рабочей ядра в Волжском бассейне. Таким образом, к концу НЭПа удалось значительно повысить уровень квалификации большинства работников

Кроме технических и производственных проблем, речникам Волги достались и огромные социальные проблемы. Ведь вопрос об условиях жизни и быта волгарей владельцами пароходств в дореволюционные годы на обсуждение никогда не выносился. Даже то незначительное, что существовало, было разрушено Гражданской войной и разрухой. Используя все внутренние резервы, волгарям в 20-е годы удалось во многом изменить ситуацию. Социальное положение тружеников флота постепенно улучшалось. В затонах возводились новые постройки, впервые было обращено внимание на охрану здоровья речников, решались кадровые вопросы. Волжский флот уверенно двигался вперёд.

Завершающие годы НЭПа были для Волжского пароходства не менее напряженными. Тем не менее, хозрасчётная деятельность правления пароходства показала, что новая форма управления вполне согласовывалась с условиями работы пароходства и себя оправдала. Хотя долгое время пришлось работать с убытком, обусловленным значительными расходами на ремонт и восстановление флота, а также его низким техническим состоянием, в 1926 году Волжское пароходство впервые дало прибыль26.

Преодолевая огромные трудности, Волжское государственное речное пароходство выполняло планы перевозок грузов по всем направлениям Волжского бассейна, что наглядно отражено в таблице 3.

Таблица 3

Перевозка грузов и пассажиров по водным путям Волжского бассейна в 1921-1928гг.27

|

Наименование грузов |

1913 |

1921 |

1922 |

1923 |

1924 |

1925 |

1926 |

1927 |

1928 |

|

Хлеб |

2,95 |

0,18 |

0,40 |

0,27 |

0,46 |

0,71 |

0,47 |

0,64 |

0,67 |

|

Соль |

0,8 |

0,43 |

0,38 |

0,54 |

0,45 |

0,49 |

0,51 |

- |

0,62 |

|

Рыба |

0,23 |

0,06 |

0,06 |

0,24 |

0,16 |

0,19 |

- |

- |

|

|

Металл |

0,48 |

0,05 |

0,02 |

0,03 |

0,07 |

- |

0,12 |

- |

- |

|

Хлопок |

0,027 |

- |

- |

0,002 |

0,002 |

- |

0,01 |

- |

- |

|

Нефтяные |

5,2 |

2,79 |

2,78 |

2,91 |

2,47 |

3,62 |

3,67 |

4,15 |

4,62 |

|

Лесные |

8,5 |

3,08 |

3,79 |

5,75 |

5,02 |

7,03 |

10,5 |

9,89 |

10,14 |

|

Прочие |

5,2 |

1,00 |

0,43 |

- |

0,60 |

1,02 |

1,03 |

2,78 |

3,32 |

|

Всего, млн.т. |

22,7 |

7,6 |

7,82 |

10,3 |

9,3 |

11,8 |

17,0 |

17,5 |

18,8 |

|

Всего пассажиров, млн.человек |

6,85 |

7,4 |

3,6 |

5,1 |

7,60 |

9,6 |

8,8 |

9,4 |

10,8 |

Непрерывный рост как грузовых, так и пассажирских перевозок был налицо. Не замедлил данный факт сказаться и на прибыли пароходства, которая в 1927 году составила 8 336.398 рублей, в 1928 – 9486 344 руб., а к 1929 году достигнет 9 865 477 руб.28

Хотя довоенного уровня объём перевозок так и не достиг, руководство ВГРП уверенно смотрело в будущее. При составлении первого пятилетнего плана были тщательно продуманы практически все вопросы, связанные с капитальным строительством, исследований сплавных рек, новым гидротехническим строительством.

Основные показатели плана по перевозке грузов и пассажиров на 1 пятилетку отражены в таблице 4.

Таблица 4

Объём перевозок Волжского пароходства в 1 пятилетке29

|

Перевозки в тыс. тонн и человек |

Назначено по 5-летнему плану |

||||

|

1929 |

1930 |

1931 |

1932 |

1933 |

|

|

Пассажиры |

9600 |

10420 |

11000 |

11800 |

12600 |

|

Грузы в тов.пасс.судах |

1466 |

1657 |

1890 |

2149 |

2463 |

|

Сухогрузы и плоты |

6104 |

8655 |

10266 |

11086 |

14195 |

|

Нефтегрузы |

4762 |

5586 |

6248 |

7094 |

8188 |

|

Всего грузов |

12332 |

15898 |

18404 |

20329 |

24846 |

В октябре 1928 года началась первая пятилетка, определившая дальнейший подъём работы волжского транспорта на уровень новых задач, которые предстояло решать советскому народу.

Список литературы Волжский флот в годы борьбы за восстановление народного хозяйства и в период нэпа (1921-1928 гг.)

- Народное хозяйство. 1921. № 10.

- Речной транспорт в 1922-23гг. М., 1924.

- Водный транспорт СССР (1928-1934гг.), М, 1926.

- Водный транспорт. 1927г. № 11. Статья В.В. Звонкова «10 лет работы речного транспорта СССР»

- ГАНО (Государственный архив Нижегородской области).

- Годовые отчёты ВГРП за 1923-1928гг.

- ГОПАНО (Государственный общественно-политический архив Нижегородской области).

- Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения, М., 1957.

- Краткий доклад правления ВГРП о состоянии хозяйства волжского государственного пароходства за 1926-1929гг. и перспективах перевозок по 5-летнему плану. 1929г.

- Ленин В.И. Заключительное слово по докладу о концессиях. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 42. М.: Политиздат, 1961.

- Лившиц В.Н. Транспорт России за 100 лет.

- Материалы по статистике путей сообщения, 1923г. вып.57. М, 1926.

- Мержанов М.И. «Победители». М, 1934.

- Михайлов И.Д. Эволюция русского транспорта (1913-1925гг.), М,1925.

- Мяковский А.Л. «Обзор работ речного транспорта 1921-1922.

- Речной транспорт СССР 1917-1957.

- Самарина Н.П. Технологии рынка: Концессии в процессе. Ведомости. 2006. № 47

- Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома СССР. М. 1943.

- Статистический сборник МПС, вып.139, 1916.

- Шубин И.А. Отчёт управления Водного транспорта Волжского бассейна за 1921г. Н. Новгород, 1921.

- Это было на Волге. Горький, 1972.