Воплощение образа танца в изобразительном искусстве: теоретический аспект

Автор: Цзыцзянь Л.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Эстетика и художественная культура

Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена теоретическому осмыслению основных компонентов изучения воплощения образа танца в изобразительном искусстве: танец как объект социо культурной реальности, способы отображения хореографического движения в произведении изобразительного искусства, специфика влияния художественно стилевого направления на визуализацию образа танца. Автор указывает на важность историко культурного контекста бытования танца в его воплощении в изобразительном искусстве и прослеживает развитие хореографии от древних ритуалов до современности, выявляя, как трансформация танца влияла на его художественное отображение. Также отмечается, что танец в изобразительном искусстве становится не просто отражением реальности, но символом, передающим философские, социальные и эстетические идеи времени. Подробно анализируются различные подходы к визуализации танцевального движения в изобразительном искусстве, включая использование цвета, линии, композиции и формы для передачи ритма, экспрессии и кинетики танца. Танец, как искусство динамическое, противопоставляется статичности изобразительного искусства, что выявляет фундаментальную проблему воплощения движения и темпоральности. Статья подчеркивает значение художественного стиля в репрезентации танца, отмечая его превалирование в определении выбора средств выразительности, а также его влияние как концептуальной основы для интерпретации образа танца.

Изобразительное искусство, историко культурный контекст, образ танца, репрезентация движения, танец, темпоральность, хореография, художественный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/144163371

IDR: 144163371 | УДК: 75.04+76.01+73.04 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-142-154

Текст научной статьи Воплощение образа танца в изобразительном искусстве: теоретический аспект

Танец является одним из древнейших видов искусства, корни которого уходят в ритуальные практики и коллективные обряды первобытного человека. Его основой и организующим началом являются ритм и пластика, способные выразить чувства человека, его состояние, а также абстрактные философские идеи. Танец представляет собой искусство, в котором органично сочетаются телесное и духовное начала, где само движение становится частью образного языка, что делает танец желанным объектом воплощения в изобразительном искусстве, которое запечатлевает его символическое содержание, динамику и эмоциональную насыщенность.

На онтологическом уровне воплощение танца в изобразительном искусстве основывается на категориях пространства и времени, которые в каждом виде искусства проявляются по-разному. «Искусство танца – искусство, сотканное из мгновений, каждое из которых не только прекрасно, но уникально и неповторимо» [16, с. 9], – пишет В. В. Ромм утверждая доминанту темпоральности в танце. Танец, развиваясь в пространстве, но будучи временным искусством, существующим в моменте, выражает преходящую природу движения, создавая художественное событие, происходящее здесь и сейчас. В свою очередь, живопись и скульптура как пространственные искусства фиксируют мгновение, передавая его как единый, замкнутый в себе образ. Однако, как утверждает Д. В. Бриткевич, «несмотря на то, что образы живописного полотна неподвижны и неизменны, они, тем не менее, стремятся и способны воплощать определенные представления времени, указывать направление и последовательность движений, внушать переживание темпа и динамики временного потока» [3, с. 51]. Когда танец передается через изобразительное искусство, происходит переплетение этих категорий: движение, свойственное танцу, переносится в недвижимое изображение пространства картины или скульптурного объема, становящегося динамичным, наполненным временными характеристиками, создающими ощущение направленности, ритма и развития.

На семиотическом уровне изобразительное искусство передает танец через систему знаков и символов, превращая движение, жесты и позы танцора в визуальный язык. Танец обладает собственным выразительным кодом: каждое движение, будь то поднятая рука, изо- гнутая спина или наклон головы, имеет особое значение, символизирующее определенные чувства, намерения или состояния («семантическое кодирование, кинестетическое и эмоционально-образное кодирование передают многообразие смысловых характеристик танцевального сообщения» [11, c. 1]). В изобразительном искусстве эти танцевальные элементы становятся знаком, передающим не только само движение, но и чувственноинтеллектуальное содержание, а художник, создавая образ танца, использует художественные приемы и средства, чтобы сохранить и подчеркнуть символическое значение танцевальных поз и жестов.

Воплощение образа танца в изобразительном искусстве можно рассматривать триедино: танец как элемент реальности и объект ее отображения, воплощение эстетизированного движения танца в недвижимом произведении изобразительного искусства и авторское видение художника объекта изображения танца, выраженное при помощи особых специфических средств выразительности и художественных приемов в границах определенного художественно-стилевого направления. Все эти три компонента в запечатлении танца в изобразительном искусстве существую неразрывно, дополняя и взаимодействуя друг с другом, создавая целостный художественный образ.

Содержательная сторона образа танца в изобразительном искусстве в основе своей базируется на роли и месте танца в обществе, его статусе и закрепленных за ним функций. Художник каждой конкретной эпохи, с одной стороны, изображает конкретный для своего времени танец, а с другой – визуализирует бытующие в обществе смыслы и представления о танце.

Сюжет и мотивы танца как отражения реальности появляется в изобразительном искусстве на ранних стадиях развития цивилизации. Танец в это время был обособлен от повседневной реальности и принадлежал к сфере ритуального религиозного действия, выполняя функции сакрального посредника между миром людей и богов. Изобразительное искусство этого периода отражает значимость танца в религиозных и культурных обрядах, делая его частью священных церемоний и праздников. В Древнем Египте танец был важной частью религиозных ритуалов, в частности, обрядов в честь Осириса и Исиды. Росписи гробниц изображают танцовщиц в момент совершения священнодействия. Их четкие движения и статичные позы, «строгая симметрия танцевального рисунка и отточенная синхронность его воплощения» [10, c. 185–186] отражали представления египтян о порядке и балансе, которые считались необходимыми для поддержания космического уклада. В Древней Греции танец занимал центральное место в религиозной жизни и был неотъемлемой частью культовых празднеств и мистерий. Священные танцы, изображенные на древнегреческих вазах и фресках, показывают динамичные сцены, в которых участники праздника совершают экспрессивные движения в честь божества, переходя в экстатическое состояние. Сцены танца в изобразительном искусстве отражали важнейшие религиозные идеи всеобщей гармонии и созидательной силы как природы, так и человека. Одновременно «танец в древнегреческом обществе воспринимался как наиболее эффективный элемент гармонизации души и тела, как основа формирования культуры человека, уделявшей в равной степени внимание воспитанию красоты внутренней и внешней» [6, с. 271], что выражалось во внешней идеализации изображаемых фигур танцоров.

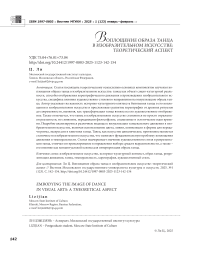

Продолжая традицию осмысления танца как причастности к божественному, мотив танца появляется в религиозных и мифологических картинах эпохи Возрождения, где танец и его изображения символизируют гармонию и красоту, отражая гуманистические ценности времени. Многие художники включали сцены танца в свои произведения, чтобы передать метафору баланса божественного и земного, выражение любви и аллегорию единства («Страшный суд» (1425–1430)

С. Боттичелли. «Весна» (1482)

Ф. Анжелико, «Весна» (1482) С. Боттичелли, «Парнас» (1497, часть серии фресок для дворца герцога Мантуи) А. Мантеньи). Эта традиция изображения танца закрепилась в западной мифологической живописи и была распространена вплоть до ХХ века («Вакханалия на Андросе» (1523–1526) Тициана, «Танец под музыку времени» (1634–1636) Н. Пуссена, «Триумф Флоры» (1743–1744) Дж. Б. Тьеполо, «Танец вакханок» (1849) М. Г. Ш. Глэр, «Танец нимф» (1900) Э. Биссон).

Рост светской культуры, начиная с XIII века, приводит к появлению придворных танцев, которые в эпоху Возрождения играли важную роль в общественной жизни и являлись символом порядка, регламентированности и высокой культуры, став способом утверждения социальной структуры и демонстрации статуса. В. Раннев пишет об этом так: «С формированием развитой, пышной и сложноорганизованной придворной культуры происходит регламентация всех сторон ее существования, включая танец. Все спонтанное, импровизационное, само собой разумеющееся отходит на маргинальные позиции “примитивного”, “несовершенного”. Художественная высота тогдашнего французского танца заключается в его техническом совершенстве. Речь идет не о выразительности, жизненности и близости к природному естеству, а об идеале упорядоченности и равновесия, в котором подкупает холодная схематичность» [14, c. 29]. Художники, изображая сцены танца, передавали атмосферу изысканности и утонченности придворного общества. Во Франции XV–XVI вв. можно встретить многочисленные рукописи и фрески, изображающие сцены придворных танцев, таких как гальярда и каскарда, в интерьерах замков и залов, демонстрирующих великосветские церемонии, сопровождавшие придворные торжества (например, иллюстрация «Свадьба Рено де Монтобана и Клариссы» Л. Льеде (вт. пол. XV в.) из манускрипта «Реньо де Монтобан», демонстрирующая сцену придворного танца (basse danse) на свадьбе). Подобный подход, с поправкой на время, в отображении дворянских балов, фиксирующих в изображении танца аристократические манеры и придворный этикет, будет часто встречаться в западном искусстве XVII–XIX вв. («Бал при дворе» (1604) М. Пепийн, «Удовольствия на балу» (1715–1717) А. Ватто, «Бал в Новом дворце» (1829) А. фон Менцель, «На балу» (конец XIX в.) Л. Шмутцлер).

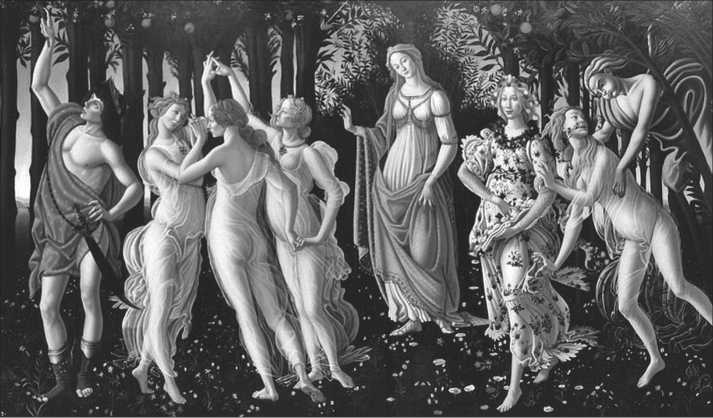

В это же время сюжет танца появляется в жанровых произведениях художников, бытописующих жизнь простолюдинов, что декларирует их субъектность как независимых социальных агентов, достойных художественного запечатления. Здесь танец, отражая жизнь крестьян, выступает символом праздника и веселого времяпрепровождения, противопоставленного тяжелым трудовым будням. Таковы образы танца в гравюрах А. Дюрера «Танцующая пара» (1514) и Г. З. Бехама «Крестьянские праздники, или двенадцать месяцев» (1546–1547). Наиболее известны в этом контексте картины П. Брейгеля Старшего «Свадебный танец» (1566) и «Крестьянский танец» (1567), на которых художник воссоздал повседневную жизнь крестьян, их празднования и развлечения, осмысляя танец как метафору жизни и смерти, символ цикличности бытия (радость, которая неизбежно сменится грустью), комическое – трагическим.

Профессионализация танца и закрепление основ академизма, как системы хореографических позиций, школы движения, базовых правил, содержательной и визуальной эстетики, во Франции, «которой принадлежало первенство в области танца, начиная с XVII до половины XIX века» [2, c. 32], при- вели к формированию балета как отдельного вида сценического искусства. Балет – с его театральной эстетикой, выразительностью и грацией фигур, идеалами красоты и дисциплины – становится излюбленной темой визуализации танца, вдохновляя мастеров живописи, графики и скульптуры. Театральносценическое искусство балета повлияло на появление работ, иллюстрирующих отдельные сюжеты балетных спектаклей. Танец изображался здесь как пышное театрализованное действо, в концентрированной форме фиксирующее сценическое представление (рисунки «Балета фей Сен-Жерменского леса» (1625) Д. Рабеля, «Королевского балета Ночи» (1653) А. де Жиссея, гравюры к «Балету Пелея и Фетиды» (1651) Дж. Торелли, «Свадебный балет при Людовике XV» и «Принцесса Наваррская, комедия-балет Вольтера и Рамо» (обе 1745, Ш.-Н. Кошена).

Также важной новацией в изображении танца, связанной с развитием балетного театра, становится появление в изобразительном искусстве портретов отдельных, наиболее известных танцовщиц и танцовщиков, что, в первую очередь, обуславливалось последовательным самоопределением балета, выходящего за рамки придворного танца и посте-

Питер Брейгель Старший. «Крестьянский танец» (1567)

пенно отмежевывающегося от синкретического существования в жанровых границах комедий-балетов и опер-балетов, обретающего самостоятельность в попытке драматизации сюжета и его раскрытия исключительно хореографическими средствами. С другой стороны, возникновение портретов танцоров было связано с усложнением техники самого танца, что выделяло в балетном спектакле отдельных, наиболее технически совершенных, исполнителей. Показательна в этой связи картина Н. Ланкре «Танцовщица Камарго» (ок. 1730), посвященная выдающейся французской балерине XVIII века М.-А. де Камарго, прославившейся тем, что она первой укоротила балетную юбку, сделав возможными более сложные и динамичные движения ног, что направило балет к более экспрессивному и технически сложному танцу, подняв его «до высшего совершенства и процветания» [7, c. 57]. Портретные изображения исполнителей часто соединялись с их балетными образами, что позволяло изобразить и самого исполнителя, и проиллюстрировать сюжет спектакля. Так, картина Ж. Рау «Портрет мадемуазель Прево в роли вакханки» (ок. 1723) демонстрирует одну из первых профессиональных женщин-балерин, представительницу академического балета Ф. Прево, «блиставшей в легком и грациозном танце» [18, c. 63] в образе служительницы Диониса на фоне сцены из оперы «Филомела» французского композитора Л. Лакоста, что принесло небывалый успех балерине.

Жанр портретного изображения танцовщиц и танцовщиков, как персонально, так и в сценическом образе или в театральной обстановке, будет широко распространен в иконографии танца в изобразительном искусстве и представит множество ключевых фигур мировой хореографии (А. Дункан – в работах А. Валковица, Л. Бакста, А. Бурделя, Э. Стайхена, М. Г. Кудреватого; А. Павлова – В. Серов, Дж. Лавери, А. Яковлев, У. Орпен; В. Нижинский – Ж.-Э. Бланш, Дж. Барбье, Н. В. Алексеева-Штольдер; Ж. Бейкер – Ж. Дюфи, П. Гарретто, Э. Хиршфельд и мн. др.). Следует отметить, что в большинстве случаев художники отображали не столько портретные черты исполнителя, сколько делали попытку уловить стилистику его движения и способ существования в сценическом образе, создавая целостный образ танца.

В России в конце XVIII века балет становится неотъемлемой частью придворной жизни, в ХIХ веке, благодаря поддержке императорских театров и культурной элиты, достигает высочайшего уровня мастерства и признания, а в «начале XX века русский балетный театр был на подъеме и занимал ведущее место в мире» [1, c. 11]. Русская школа, отличавшаяся особой техникой и виртуозностью, выразительностью и совершенством формы сделала Россию ведущим центром балетного искусства и законодательницей хореографической моды. Это отразилось в появлении широкого спектра работ русских, а впоследствии и западных художников (Л. С. Бакст, А. О. Вострецова, С. Зленко, К. А. Коровин, М. Ф. Ларионов, С. С. Лосев, Н. Н. Сапунов, З. Е. Серебрякова, К. А. Сомов; Э. Дега, Л. Кайнер П. Пикассо, А. Д. де Сегонзак, А. де Тулуз-Лотрек, Ж.-Л. Форен, Р. Швабе) и скульпторов (В. А. Беклемишева, А. Я. Брускетти-Митрохина, О. А. Глебова-Судейкина, Г. В. Дерюжинский, Г. Д. Лавров, В. Г. Стамов, С. Н. Судьбинин, П. Трубецкой, Б. О. Фредман-Клюзель, Е. А. Янсон-Манизер), посвятивших свои работы балету и создавших канонические образцы воплощения образа танца в изобразительном искусстве.

В начале XX века танец претерпел кардинальные изменения как в форме и стиле, так и в восприятии обществом. Этот период был отмечен стремительным развитием и обновлением танцевальных традиций, а новые хореографические течения стали отражать дух модернизации, перемены в искусстве и социальных структурах. Классический балет начал утрачивать монополию на танец как форму высокого искусства, а модернистские танцовщики, «освобожденные от оков классического танца и отвергающие традиционные балетные формы» [5, с. 8], стали отходить от его канонов в поиске более натуральных и выразительных форм движения. Вместо романтических или исторических тем танцовщики XX века через танец исследовали социальные и политические темы, психологию и философию. Новый танец ставил во главу угла индивидуальность и личные переживания танцора, отражая не столько техническое мастерство, сколько уникальный внутренний мир исполнителя. Внешние атрибуты танца – костюм, сценография и даже музыка – минимизировались в стремлении создать «чистый» танец, что способствовало возникновению новых форм хореографии, в которых основное внимание уделялось самим движениям и их выразительности.

Такая эмансипация танца была созвучна художникам начала ХХ века, которые перестают изображать танец как часть бытовой повседневности, а сосредотачиваются на отображении его символической сущности. Знаковым в этом художественном повороте является произведение А. Матисса «Танец» (1909–1910), отражающее новое художественное мышление, нацеленное на то, чтобы «разработать формы, выражающие “более существенные характеристики” вещей» [8, c. 64]. Танцующие фигуры, держась за руки, создают круг, символизирующий общность, вечный круговорот жизни, взаимодействие человека с природой и друг с другом. Движение тел подчеркивает спонтанность и свободу, отражает идею радости, чистой, не обремененной заботами жизни. Плоские, почти однотонные цвета и отсутствие детализации придают фигурам обобщенность, что позволяет сосредоточиться не на внешних характеристиках танцующих, а на самом ритме танца, пульсации, воплощающей бесконечное движение, энергетический поток жизни. «Танец не изображается, а скорее предстает перед взглядом» [22, c. 175–176], превращается в знак танца, а образ танца репрезентирует сам себя.

Отход от изображения конкретного танца в реальных социо-бытовых условиях актуализировал направленность художественной практики на отображение квинтэссенции танца – движении. Радикальной попыткой его отображения стала картина «Голубая танцовщица» (1912) Дж. Северини, в которой передается энергия танца, а художник стремится «проявить образную динамику, расчленить конкретный образ на серии, расповторить его и сделать симультанным» [4, с. 50]. Дж. Се-верини, один из основателей итальянского футуризма, изображает танцующую фигуру не как конкретного человека, а как вихрь форм и цветовых пятен, «показывает пространство, время и движение через динамические перекрывающиеся формы, которые кружатся друг над другом» [21, с. 14], создавая иллюзию непрерывного, захватывающего движения. Танцовщица растворяется в движении, ее существование становиться невозможным вне этого действия, одновременно она является его знаковым выражением и воплощает танец как визуализацию чистой кинетики в ее динамике, скорости и энергии.

Несмотря на то, что именно ХХ век актуализирует эксперименты в изображении движения, визуализация танца в живописи всегда представляла собой сложную эстетическую и техническую задачу, обусловленную фундаментальным различием между динамической природой танца и статичной сущностью изобразительного искусства. В процессе художественного воспроизведения движения на плоскости возникает необходимость решения ключевой проблемы: как средствами композиции, цвета, линии и формы передать кинетическую энергию, ритмическую структуру и эмоциональную выразительность танцевального движения.

Чаще всего образ танца реализуется через отображение телесной динамики и эстетизированного танцевального движения, которое приобретает выразительность через ритмичность, динамику, силу, амплитуду, координацию, баланс, устойчивость и направленность. Танцующим фигурам в произведениях изобразительного искусства присущи динамика движения, выразительность поз (прыжки, повороты, вращения, наклоны), передающих ритм и энергетику танца. Художники и скульпторы через небытовые преувеличенные жесты рук, положения ног, изгиб корпуса и наклон головы изображают танцевальные движения, отличные от повседневной пластики человека. Плавные, изогнутые линии тел создают иллюзию непрерывного движения, подчеркивая грацию и гибкость. Так, в серии рисунков Ж. Калло, посвященных маскам комедии дель арте (нач. XVII в.) представляется типичное отображение танца через экспрессивные позы и гипертрофированные жесты исполнителей. Ж. Калло точно передает динамику телодвижений: фигуры артистов изгибаются, наклоняются, вытягиваются в выпадах и прыжках, замирая в кульминационном моменте движения; туловища наклонены или повернуты, руки вытянуты в сторону или вверх, а ноги поставлены в шаге или прыжке, создавая впечатление танцевального движения. Часто используются диагональные линии тела и конечностей, что придает позам подвижность, будто бы фигуры вот-вот двинутся с места или сделают очередное резкое движение. Многие позы создают визуальный баланс между устойчивостью и невесомостью, как будто персонажи парят или балансируют на одной точке, а руки и ноги добавляют ощущение текучести движения. Они наполнены эмоциональностью; создается ощущение, что танец еще не завершился и движение вот-вот продолжится. Ритм и грациозность, присущие каждому персонажу, становятся заметны через контрастную, тонкую, неровную, будто бы дрожащую линию, которую Ж. Калло использует для усиления эффекта танца и драматичного движения как основное художественно-выразительное средство рисунка.

Точно так же показательны в плане визуализации хореографического движения скульптурные работы О. Родена (серия «Танцевальное движение» 1910 гг.), обобщенно изображающие экспрессию танца. Силуэты фигур в экстатических позах наполнены драматизмом и динамикой, линии тела вытянуты или скручены, что усиливает ощущение движения. Пропорции тел намеренно искажены,

«ради создания иллюзии движения он [Роден] порой жертвовал анатомической достоверностью» [20, с. 207]; удлинение или утрирование частей тела подчеркивает экспрессию и ритм танца, усиливая эмоциональный эффект. Разработка силуэта направлена на максимальную выразительность поз, где изгибы спины, вытянутые конечности или нарушенный баланс создают кинетическую динамику танца. Пластическая моделировка скульптур активна и выразительна, а шероховатая и неровная фактура материала усиливает светотеневые эффекты и передает ощущение внутренней энергии фигур.

Распространенным способом воплощения образа танца и иллюстрации хореографического движения в изобразительном искусстве является многофигурная композиция, изображающая танцующих людей в разных динамических позах, частным случаем которой является хоровод (круговой танец), который во многом выступает концентратом танца и «обнаруживается почти у всех народов» [13, c. 20]. Изображение хоровода в изобразительном искусстве олицетворяет гармонию и единство, представляя сцены праздников и обрядов, символизируя цикличность жизни, единение с природой и особую связь между участниками действия. Хороводные композиции встречаются повсеместно на протяжении всей истории изобразительного искусства: «Успение и Вознесение Богоматери» (1434) Ф. Б. Анджелико, «Оберон, Титания и Пак с танцующими феями» (1786) У. Блейка, «Хоровод в селе» (1873–1874) А. К. Саврасова, «Бретонские девочки танцуют» (1888) П. Гогена, «Хоровод» (Пляска девушек, 1912) Н. К. Рериха, «Танец» (1956) П. Пикассо, «Танцоры VIII» (2014) Д. Хокни; в скульптуре «Танец» Ж.-Б. Карпо (1869), «Три танцующие девы» (1909) В. Шотт, «Хоровод» (2010) Т. Фридман.

Также часто образ танца реализуется через иконическое изображение танцующей пары, которая находится в круговом вращательном движении, где фигуры танцующих выступают центром энергетического водо- ворота («Танец в Буживале» (1883) П. О. Ренуара, «Танец жизни» (1899–1900) Э. Мунка, «Аргентинская полька» (1911) К. Малевича, «Красный танец» (2016) Р. Пухмана). В танцующих парах движение отражается через взаимодействие двух фигур, где каждый участник становится неотделим от другого. Художники стремятся передать синхронность и взаимозависимость движений, указывая на ритмическое единство, создаваемое взаимодействием партнеров, позы и жесты которых дополняют друг друга, подчеркивая перетекание движения, а круговые и волнообразные линии, соединяющие фигуры, акцентируют хореографическое вращение.

Образ танца и танцевальное движение возникают и при, казалось бы, визуальной разъединенности фигур, как, например, в работах Э. Уорхола «Я люблю танец» (1947) или «Танец Мариам» (1931) М. Шагала, в которых «“движение” в композиции передается через движение глаз зрителя» [12, с. 98], а не через композиционную связанность фигур. Хореографическая динамика создается за счет умножения фигур, которые в первом случае изображены в разных экспрессивных позах, а во втором – в повторяющихся одинаковых положениях с поднятыми вверх руками. Динамика танца реализуется здесь через многоплановость изображения фигур, перекрывающих друг друга, что создает иллюзию глубины и позволяет показать, как танцоры движутся в пространстве, а также через расположение фигур на разных уровнях, что придает картине ощущение танцевального ритма и движения.

Танцевальное движение в изобразительном искусстве композиционно также может передаваться через иллюстрацию последовательных фаз танца, фиксируя разнообразную позитуру изображаемой фигуры. Каждая фаза танца, запечатлевая уникальный момент движения, создает впечатление его последовательного развития. В цепочке эпизодов, не имеющих начала и конца, оставляя рамки открытыми, движение танца передается как незавершенное и текучее (офорт «Дункан. Та- нец» (1900-е гг.) М. А. Доброва). Также способом показа танца и хореографической динамики может быть наложение фаз движения друг на друга на одной фигуре, что создает эффект «многослойного» образа. Такой подход помогает передать не просто конечные положения тела, но и сам процесс, переходы между позами, их текучесть («Канатная танцовщица аккомпанирует себе со своими тенями» (1916) М. Рэя, «Танец» (2005) С. Волкова).

Передача танцевального движения и формирование образа танца в живописи может осуществляться и посредством цвета, создавая ощущение ритма, энергии и возбужденного эмоционального состояния. Сочные и яркие цвета ассоциируются с мощной энергией и страстью, символизируя пылкость и интенсивность танца. Контрастные цветовые сочетания теплых и холодных тонов подчеркивают эмоциональное напряжение и динамику, создавая впечатление, будто фигура разрывает пространство вокруг себя. Плавные переходы цветов создают иллюзию мягкости и текучести, подходя для передачи медленных, грациозных движений. Постепенные градиенты дают ощущение легкости и воздушности, передавая движения в замедленном ритме или усиливая ощущение эфемерности движений. Размытые границы цветовых пятен и экспрессивные мазки создают впечатление непрерывности и скорости в изображении быстрых, динамичных танцев, где энергичные линии и сочные цвета словно продолжают движение за пределами холста. Ярким примером цветовой передачи динамики танца является картина «Вихрь» (1906) Ф. Малявина, в которой ощущение танцевального движения передается через взрывную бурю красок.

Важнейшим компонентом воплощения образа танца в изобразительном искусстве является художественный стиль, определяющий как форму, так и содержание художественных произведений и формирующий как визуальные, так и концептуальные аспекты представления танца. Стиль, как «художественное выражение восприятия мира, свойственного людям определенной эпохи и страны» [17, c.

5], отражает не только эстетические принципы эпохи, но и культурные, философские и социальные установки времени. Каждый стиль в искусстве наделяет изображение танца уникальной художественной трактовкой, превращая его в своего рода метафору, которая способна акцентировать определенные аспекты хореографии, пластики и ритма, определяя визуальную интерпретацию танца, включая выбор композиции, линий, формы, цвета, света и тени, задавая характер взаимодействия фигуры и пространства, тем самым влияя на восприятие динамики и эмоционального содержания танцевального движения. Кроме того, художественный стиль раскрывает внутренний смысл танца, создавая особое прочтение образа, акцентируя внимание на его ритуальной, эстетической, социальной или философской природе.

Каждый художественный стиль в истории формирует характерные способы изображения танца, включая выбор художественных приемов, трактовку динамики и пластики движений, а также акценты на определенных аспектах композиции. Так, например, в барокко акцентировалось внимание на пышности и величии танцевальных поз, «широко применялись патетические средства, усиливающие эмоциональное воздействие и вызывающие чувство сопереживания» [19, c. 123], создавая сложные композиции, где динамика переплетается с орнаментальностью. Барочность воплощается в подчеркнутом драматизме и чувственности сцены танца на картинах П. П. Рубенса «Кермесса» (1635–1636) и «Крестьянский танец» (1637–1638). Динамичная композиция картины, свойственная барокко и построенная на диагоналях и круговых движениях, создает эффект хаотичного ритма танца. Танцующие участники праздника, где «некоторые сельские жители, одетые как вакхические боги, или сами боги, замаскированные под крестьян, являются частью танца» [23, c. 128], изображены в сложных позах с оживленными лицами, открытым смехом, жестами, полными страсти и жизненной силы, передающих восторг и увлеченность моментом. Картина наполнена чувственной телесностью и энергией, что соответствует эстетике барочного искусства, стремящегося к захвату зрителя бурей эмоций и ощущением полноты жизни.

Импрессионизм оказал значительное влияние на выбор и воплощение образа танца в работах Э. Дега («Танцовщица» (1877– 1878), «Танцовщица в зеленом» (1877–1879),

Питер Пауль Рубенс. «Кермесса» (1635–1636)

«Голубые танцовщицы» (1898) и мн. др.), что проявилось в интересе художника к повседневной жизни, экспериментам с цветом, светом и перспективой. Художник черпал вдохновение из реальной жизни танцоров, изображая их как профессионалов, а не как идеализированные образы, запечатлевая балерин как во время репетиций, так и за кулисами, подчеркивая интимные и будничные аспекты их существования. «Он отказывался романтизировать жизнь танцовщика, особенно в ранних работах. Но в конце концов, в его поздних работах фантазия сцены сработала: танцовщики – или их духи – стали олицетворением света и цвета, лирической красоты» [24, c. 17]. Э. Дега в импрессионистической манере стремился запечатлеть мимолетность момента, уловить движение и атмосферу. Использование пастели и свободных мазков, характерное для импрессионизма, помогало создавать эффект динамичности, передавая ощущение движения на полотне.

Особенно показательными в истории искусства становятся периоды синхронизации развития стиля изобразительного и хореографического искусств, демонстрирующие схожесть тенденций и идей. Это заметно в романтизме и модерне, когда художественные средства одного вида искусства резонировали и пересекались с другим в рамках единого художественного стиля, взаимодополняя и обогащая друг друга, выявляя единую эстетическую систему. Знаковым примером подобного единства является экспрессионизм, «наличие искажений, деформаций, экзальтированности, преувеличений, насыщенной экспрессивности дает основание для самого широкого его определения как особого художественного стиля» [15, c. 11]. Танец и изобразительное искусство экспрессионизма были объединены общей целью – выразить напряжение, трагизм существования и непреодолимый внутренний конфликт. В изобразительном искусстве экспрессионизм стремился выйти за рамки академической формы, чтобы передать эмоциональное состояние, а не внешнюю красоту, что проявлялось в деформации форм, резкой динамике линий, насыщенности цвета, передающей тревогу и бурю эмоций. В танце аналогичный подход отражался в поиске новых пластических возможностей тела, которое теряло «целостность, пропорции, эстетичность, живописность» [9, c. 79], а акцент делался на контрастах движений, их эмоциональной насыщенности и драматическом содержании. Оба искусства стремились освободиться от канонов и отразить внутреннюю правду, пусть даже неприглядную и ужасающую. Взаимодействие искусств проявлялось в обмене визуальными и кинетическими приемами. Резкая экспрессия линий в живописи находила свое отражение в ломаных, напряженных движениях танцоров, которые визуализировали эмоции в движении, а контрасты цветовых пятен соответствовали дисгармоничной и подвижной хореографической структуре. В свою очередь, хореографы заимствовали идеи композиций и ритмов у художников, создавая постановки, в которых пластика тела напоминала живописные и графические образы. Эта взаимосвязь была настолько глубокой, что одно искусство становилось не только вдохновением, но и своего рода визуальной партитурой для другого. Таковы работы Э. Л. Кирхнера, Э. Нольде, М. Пехштейна, которые изображая танец, через искаженную пластику тел, резкие контуры, яркие контрасты и насыщенность цветов подчеркивали внутреннюю экспрессию танцоров, а через динамичные мазки передавали энергию коллективного ритма, характерную для немецкого экспрессивного танца.

Выводы. Воплощение танца в изобразительном искусстве – сложный и целостный синтез трех ключевых компонентов: реального бытования танца в конкретную историческую эпоху, специфики визуализации хореографического движения в произведении изобразительного искусства и влияния стиля на средства художественной выразительности, используемые для реализации образа танца. Танец в искусстве всегда выступает отражением своего времени, демонстрируя его социокультурные особенности и значе- ние танца в обрядовой, бытовой или светской жизни. Художники разных эпох, изображая танцевальные сцены, фиксируют статус танца, что в значительной степени определяет содержательную сторону танцевального образа. Хореографическое движение, несмотря на статичность изобразительного искусства, становится главным объектом изображения кинетики и ритма танца. Используя композицию, цвет, линию и фактуру, художники преодолевают ограничения неподвижного изображения, создавая иллюзию движения и динамики, текучести, длительности и континуальности действия. Влияние художественного стиля определяет не только визуальные решения, но и концептуальные акценты, отражая эстетические установки времени и предлагая уникальную трактовку танца. Взаимодействие этих компонентов делает образ танца в изобразительном искусстве не просто объектом изображения, но самостоятельным художественным феноменом.