Выявление задержек речевого развития у детей 2-3 лет в дошкольном образовательном учреждении

Автор: Карелина И.Б., Федорова А.М.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (89), 2023 года.

Бесплатный доступ

Раскрывается значение речи в становлении психического развития ребёнка, особенно в первые годы его жизни. Среди проблем логопедии выделена проблема абилитации детей раннего возраста с задержками речевого развития. Результатом работы стало исследование по выявлению задержек речевого развития среди детей раннего возраста.

Речь, ранний возраст, задержка речевого развития, типы зрр, обследование, диагностика, коррекция

Короткий адрес: https://sciup.org/148327890

IDR: 148327890 | УДК: 376.3

Текст статьи Выявление задержек речевого развития у детей 2-3 лет в дошкольном образовательном учреждении

Речь - тонкий и активный психологический процесс, который формируется в первые годы жизни ребенка.

В настоящее время наиболее актуальной проблемой логопедии является развитие речи ребенка раннего возраста. На данный момент достаточное количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, имеют нарушения речи, что негативно сказывается на развитие их психической деятельности, вследствие чего у них возникают трудности в овладении программой дошкольного учреждения, а в дальнейшем программой начального школьного образования.

В специальной литературе речевые нарушения у детей раннего возраста принято относить к задержкам речевого развития. В настоящее время задержки речевого развития (далее – ЗРР) чаще всего встречается у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет [10, с. 168–172]. Задержка речевого развития в логопедии определяется, как замедление темпа, при котором уровень речевого развития не соответствует возрасту ребенка [12, с. 657]. На современном этапе у детей с ЗРР отмечается значительная задержка в овладении языком, т. к. возрастные рамки у них сдвинуты. Проблему развития речи у детей изучали многие психологи и педагоги, такие как Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Г.В. Чиркина, Ю.А. Разенкова и др. [3, 5, 11, 13, 16].

Ранний возраст определяется как период от года до трех лет. По мнению таких учёных, как Е.Ф. Архипова, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др., данный возрастной этап является достаточно важным для развития речи ребенка. Особенно чувствительным периодом для овладения речью является возраст с двух до трех лет [1, 3, 11].

Исследования Т.Г. Визель, Ю.Ф. Гаркуши, О.Е. Громовой, И.Б. Карелиной и др. свидетельствуют, что безошибочно организованное раннее выявление и коррекция ЗРР с первых лет жизни не только устраняют имеющиеся отклонения в развитии, но и предупреждают появление вторичных нарушений, что позволяет достичь хорошего уровня образования и социализации ребенка [2, с. 15–20; 4, с. 24–26; 7; 10, с. 168].

В настоящее время много трудов посвящено развитию речи детей раннего возраста, а также выявлению и коррекции ЗРР. И.Б. Карелина считает, что в настоящее время актуальной задачей современной логопедии является раннее выявление факторов риска возникновения речевых нарушений у детей от 0 до 3 лет и дифференциальная диагностика задержек речевого развития у детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет, а также разработка комплексной системы абилитации неговорящих детей раннего возраста, как в медицинских, так и в педагогических учреждениях. Вследствие задержек речевого развития и неоказании своевременной помощи у детей, впоследствии, происходит развитие более тяжелых как речевых, так и психических нарушений. По мнению автора, задержка речевого развития - это «нарушение речевого онтогенеза у детей от 0 до 3 лет, обусловленное органическими или функциональными факторами» [10, с. 168–172].

Т.Г. Визель отмечает, что у детей с задержкой речевого развития имеется потенциал для развития систем, которые естественным путем замедляют процесс формирования речевых навыков, но это происходит в более поздние сроки [2, с. 19-22]. Довольно часто «нормализация» речевой деятельности интерпретируется неправильно согласно состоянию речи ребенка после трех лет, при котором происходит расширение словарного запаса и развитие фразовой речи, а также остальных компонентов речевой системы по сравнению с более ранним возрастным периодом [8, с. 15-23]. Такое выраженное нарушение речевого развития после первых трех лет жизни приводит к тому, что состояние речи обозначается как общее недоразвитие речи. Данный термин означает, что у ребенка не происходит формирование устной речи, а также не достигается требуемый уровень развития способности понимать речь [2, с. 19–22].

Характер речевого нарушения и тип задержки речевого развития у детей можно определить на ранних этапах нарушения онтогенеза речи. И.Б. Карелина считает, что задержка речевого развития может быть обусловлена органическими или функциональными факторами. Отсюда можно разделить задержки речевого развития на функциональные и органические [12, с. 168–172].

По мнению Л.С. Волковой, функциональные задержки речевого развития могут вызываться в связи с неблагоприятными социально-бытовыми условиями, в которых проживает ребенок. Они препятствуют формированию речи и не связаны с грубыми нарушениями центральной нервной системы. Речевой онтогенез ребенка с функциональной задержкой речевого развития ничем не отличается от нормы. Все этапы становления речевой деятельности ребенок с ЗРР проходит, но позже, чем нормально развивающийся сверстник. Такие дети не всегда нуждаются в медикаментозной помощи. Сильные изменения в речевом развитии у них происходят после начала посещения детского сада и коррекционных занятий с логопедом [9, с. 12–21; 12, с. 42–43].

И.Б. Карелина считает, что к органическим задержкам речевого развития важно отнести задержки церебрально-органического происхождения, проявляющиеся впоследствии как тяжелые психоречевые нарушения. Данный вид ЗРР может быть вызван нарушениями слуха, алалией, аутизмом, а также интеллектуальными расстройствами. Органические задержки речевого развития подразделяются на первичные и вторичные. К первичным можно отнести ЗРР дизартрического, алалического или ринолалического характера. Вторичные ЗРР обусловлены нарушениями умственного и психического развития, к ним относятся: ЗПР (задержка психического развития), аутизм, расстройства слуха, У/О (умственная отсталость) и др. Речевой онтогенез при задержках речевого развития органического характера нарушается полностью. Этапы становления речи могут происходить в более поздние сроки или вообще выпадать из развития, вследствие чего происходит искаженное формирование речи ребенка. Общаясь с другими людьми, дети чаще используют жесты и вокализации. Коррекционные занятия с логопедом и посещение детского сада не дадут нужного эффекта без медикаментозного лечения и других видов медицинского вмешательства [10, с. 168–172].

Ю.А. Разенкова разделяет задержки речевого развития по степени выраженности и выделяет следующие степени:

-

1. Легкая - задержка речевого развития выражается в запаздывании становлении возрастных навыков не более чем на один – два эпикризных срока. При этом отмечается тенденция к постепенному сокращению временного дефицита по мере роста и коррекции;

-

2. Задержка речевого развития средней степени тяжести выражается в отставании на два - четыре эпикризных срока. Появляющиеся навыки неполноценны или имеют качественные особенности;

-

3. Задержка речевого развития тяжёлой степени выражена временным дефицитом становления возрастных навыков, превышающим пять – шесть эпикризных сроков. Возрастные функции либо не появляются, либо грубо изменены [14, с. 1–4].

Исходя из всего вышесказанного нами была определена цель исследования – выявление задержек речевого развития у детей третьего года жизни, посещающих ДОУ для дальнейшей разработки программы по коррекции ЗРР в условиях дошкольного учреждения.

Вопросами диагностики уровня речевого развития детей раннего возраста занимались многие исследователи, такие как О.Е. Громова, Ю.В. Герасименко, И.Б. Карелина, Ю.А. Разенкова, Н.В. Серебрякова и др. [6, 7, 9, 14, 15].

В ходе изучения специальной литературы по теме исследования нами было проанализировано достаточное количество методик обследования состояния речевого развития детей раннего возраста. В качестве ориентира для модификации схемы логопедического обследования нами были взята методика обследования развития речи у ребенка 2-3 лет: Ю.В. Герасименко «Методика изучения предпосылок формирования речи детей третьего года жизни с отклонениями в развитии» [6]. Нами были обследованы следующие показатели: понимание ребенком обращённой речи, состояние пассивного и активного словаря, а также наличие фразы в речи.

Исследование проводилось на базе МДОУ № 12 «Полянка» г. Тутаев. В исследовании принимали участие дети раннего возраста в количестве 21 человек. Средний возраст детей, участвовавших в исследовании – 2 года 6 месяцев.

Исследование проводилось в три этапа:

-

1. На первом этапе изучались анамнезы детей обследуемой группы, а также психологопедагогические характеристики. Проводились консультации с педагогическим коллективом ДОУ, а именно с врачом, педагогами и логопедом, с целью уточнения клинических, психологопедагогических особенностей детей;

-

2. На втором этапе осуществлялось экспериментальное исследование по модифицированной нами схеме обследования на основе методики Ю.В. Герасименко «Методика изучения предпосылок формирования речи детей третьего года жизни с отклонениями в развитии» [Там же]. Длительность обследования составляла в среднем составила 20 минут. Результаты фиксировались в индивидуальных для каждого ребенка протоколах. Затем проводилась качественная и количественная обработка полученных данных;

-

3. На третьем этапе констатирующего исследования осуществлялся качественный анализ экспериментальных данных и их математическая обработка, на основе которых были сформулированы выводы.

Нами была составлена трёхбалльная оценочная система на основе критериев, разработанных Ю.В. Герасименко:

-

0 баллов – отсутствует данный показатель в развитии ребенка.

-

1 балл – ребенок не проявляет активность во взаимодействии с педагогом, не вступает в контакт, не выполняет инструкции либо выполняет, но не с первого и не со второго раза, не понимает цели задания. У ребенка преобладают отрицательные эмоциональные реакции на просьбы педагога.

-

2 балла – ребенок проявляют слабую активность, выполняет инструкции, данные педагогом, но не с первого раза и не самостоятельно, а с помощью взрослого. Возможна резкая смена настрое-

- ния: сначала ребенок активен, а потом резко может сменится эмоциональный фон. Социальные связи со взрослыми и другими окружающими избирательны.

-

3 балла – ребенок проявляет повышенную активность во взаимодействии как с педагогом, так и с другими людьми. Выполняет все инструкции педагога. Положительный эмоциональный фон у ребенка [6].

В соответствии с выбранной нами системой оценивания результатов высокий уровень соотносится с количеством 8-12 баллов, средний уровень 4-8 баллов, низкий уровень 0-4 баллов. Данную балловую систему можно соотнести со следующими типами задержек речевого развития, предложенными Ю.А. Разенковой [14]:

-

1. Нормальное речевое развитие от 10 до 12 баллов.

-

2. Легкая задержка речевого развития от 8 до 10 баллов. Выражается в запаздывании становлении возрастных навыков не более чем на один – два эпикризных срока. При этом отмечается тенденция к постепенному сокращению временного дефицита по мере роста и коррекции;

-

3. Задержка речевого развития средней степени тяжести от 4 до 8 баллов. Выражается в отставании на два – четыре эпикризных срока. Появляющиеся навыки неполноценны или имеют качественные особенности;

-

4. Тяжелая задержка речевого развития от 0 до 4 баллов. Выражается временным дефицитом становления возрастных навыков, превышающим пять – шесть эпикризных сроков. Возрастные функции либо не появляются, либо грубо изменены.

Результаты нашего исследования представлены в табл. 1 и 2 на с. 40.

Таблица 1

Бальная оценка речевого развития детей

|

Имя ребенка и возраст |

Проба 1. Понимание речи |

Проба 2. Состояние пассивного словаря |

Проба 3. Состояние активного словаря |

Проба 4. Наличие фразовой речи |

Итого |

|

Марфа, 2.7 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Марсель, 2.5 |

3 балла |

3 балла |

1 балл |

1 балл |

8 баллов |

|

Егор, 2.5 |

3 балла |

3 балла |

1 балл. |

2 балла |

9 баллов |

|

Дима, 2.7 |

3 балла |

3 балла |

1 баллов |

0 баллов |

7 баллов |

|

Рагнар, 2.6 |

1 балл |

1 балл |

1 баллов |

0 баллов |

3 балла |

|

Соня, 2.5 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Рома, 2.6 |

2 балла |

3 балла |

2 балла |

2 балла |

9 баллов |

|

Аня, 2.6 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Рома, 2.5 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Алиса, 2.6 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Дима, 2.5 |

3 балла |

3 балла |

1 балл. |

2 балла |

9 баллов |

|

Рита, 2.6 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Илья, 2.7 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Кира, 2.7 |

2 балла |

3 балла |

2 балла |

2 балла |

12 баллов |

|

Ваня, 2.6 |

2 балла |

3 балла |

2 балла |

2 балла |

9 баллов |

|

Ева, 2.6 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Лев, 2.6 |

2 балла |

3 балла |

2 балла |

2 балла |

9 баллов |

|

Богдан, 2.6 |

3 балла |

3 балла |

1 баллов |

0 баллов |

7 баллов |

|

Ева, 2.5 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Мирон, 2.7 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

|

Максим, 2.7 |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

3 балла |

12 баллов |

На основе результатов обследования речевого развития детей было выявлено соотношение детей с нормальным речевым развитием и ЗРР. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты исследования речевого развития детей

|

Имя ребенка |

Норма |

ЗРР: тип |

|

Марфа, 2.7 года |

+ |

– |

|

Марсель, 2.5 года |

– |

Легкая ЗРР |

|

Егор, 2.5 года |

– |

Легкая ЗРР |

|

Дима, 2.7 года |

– |

Средняя ЗРР |

|

Рагнар, 2.6 года |

– |

Тяжелая ЗРР |

|

Соня, 2.5 года |

+ |

– |

|

Рома, 2.6 года |

– |

Легкая ЗРР |

|

Аня, 2.6 года |

+ |

– |

|

Рома, 2.5 года |

+ |

– |

|

Алиса, 2.6 года |

+ |

– |

|

Дима, 2.5 года |

– |

Легкая ЗРР |

|

Рита, 2.6 года |

+ |

– |

|

Илья, 2.7 года |

+ |

– |

|

Кира, 2.7 года |

+ |

– |

|

Ваня, 2.6 года |

– |

Легкая ЗРР |

|

Ева, 2.6 года |

+ |

– |

|

Лев, 2.6 года |

– |

Легкая ЗРР |

|

Богдан, 2.6 года |

– |

Средняя ЗРР |

|

Ева, 2.5 года |

+ |

– |

|

Мирон, 2.7 года |

+ |

– |

|

Максим, 2.7 года |

+ |

– |

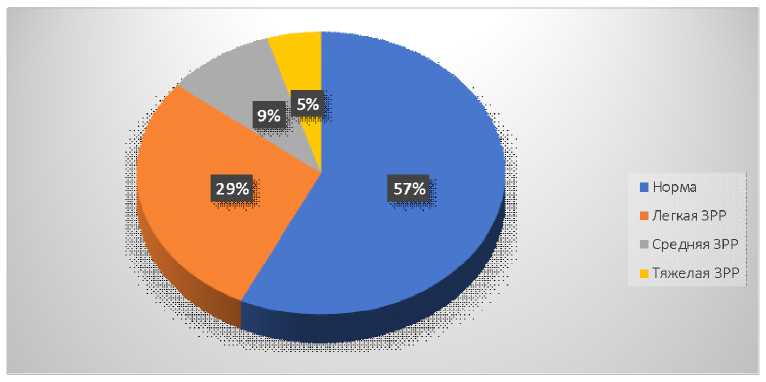

Исходя из проведенного нами исследования, выявлены следующие результаты, представленные в виде диаграммы в процентном соотношении:

Рис. Диаграмма результатов исследования

В результате можно сделать вывод, что 40% детей, посещающих дошкольное учреждение, имеют задержки речевого развития, из них у 30% детей выявлена легкая ЗРР, у 5% детей – средняя и у 5% – тяжелая степени ЗРР. Исходя из результатов исследования понятно, что достаточно большое число детей раннего возраста, посещающих ДОУ, нуждается в ранней коррекционной помощи. Таким образом, необходима разработка программ ранней логопедической помощи детям раннего возраста с ЗРР в ДОУ, что будет продолжено в дальнейшем в нашей исследовательской работе.

Список литературы Выявление задержек речевого развития у детей 2-3 лет в дошкольном образовательном учреждении

- Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста М.: АСТ: Астрель, 2007.

- Визель Т.Г. Аномалии речевого развития ребенка: помощь родителям. М: В. Секачев, 2011.

- Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996.

- Гаркуша Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи / под ред. Ю.Ф. Гаркуши. М.: Секачев В.Ю., ТЦ Сфера, НИИ Школьных технологий, 2008.

- Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. СПб.: Детство-Пресс; М.: Творческий центр Сфера, 2007.

- Герасименко Ю.В. Коррекция нарушений речевого развития детей третьего года жизни. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013.

- Громова О.Е. Задержка речевого развития дизонтогенез или «особый» путь развития речи // Логопед. 2007. № 3. С. 26–32.

- Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Диагностика и развитие речи детей 2–4 лет: методическое пособие. 2-е изд., перераб. М.: ТЦ Сфера, 2017.

- Карелина И.Б. Комплексная абилитация неговорящих детей раннего возраста: моногр. Новосибирск: Изд. АНС СибАК, 2017.

- Карелина И.Б. Практическое руководство по детской клинической логопедии. Ярославль: Авер Плюс, 2020.

- Леонтьев А.А. Язык. Речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969.

- Логопедия / под ред. Л.С. Волковой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ВЛАДОС, 2012.

- Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми / В.В. Ветрова, Д.Б. Годовикова, М.Г. Елагина и др.; под ред. М.И. Лисиной. М.: Педагогика, 1985.

- Разенкова Ю.А. Логопедическое обследование («Дети-сироты: консультирование и диагностика развития» / ред. Е.А. Стребелева) // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. 2001. № 4. С. 3.

- Серебрякова Н.В. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста / под ред. Н.В. Серебряковой. СПб.: КАРО, 2008.

- Чиркина Г.В. К проблеме раннего распознания и коррекции отклонений речевого развития у детей // Проблемы младенчества. М.: ИПКРАО, 1999. С. 148–150.