Взаимосвязь внутриличностного эмоционального интеллекта и самопринятия студентов вузов

Автор: Бердникова Ирина Александровна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 12, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье утверждается необходимость создания для студентов условий, позволяющих реализовать их внутренний потенциал в процессе учебной деятельности. Подчеркивается важность развития такой их личностной характеристики, как эмоциональный интеллект, и обеспечения соответствующего уровня психологического благополучия. Выдвигается гипотеза о наличии связи между внутриличностным эмоциональным интеллектом студентов и их самопринятием как структурными компонентами эмоционального интеллекта и психологического благополучия соответственно. Статья освещает основные положения проведенного эмпирического исследования, которое подтвердило наличие статистически значимой прямой связи между этими психологическими конструктами. Данные корреляционного анализа конкретизировали эту связь и ее силу в виде полученных коэффициентов корреляции. Результатом исследования стало подтверждение значимости влияния эмоционально-когнитивных способностей студентов на качество их самопринятия.

Личность студента, образовательный процесс, внутренний потенциал, психологическое благополучие, сапопринятие, понимание эмоций, эмоциональный интеллект, межличностный эмоциональный интеллект, внутриличностный эмоциональный интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/149133232

IDR: 149133232 | УДК: 159.923-057.875 | DOI: 10.24158/spp.2019.12.18

Текст научной статьи Взаимосвязь внутриличностного эмоционального интеллекта и самопринятия студентов вузов

Психологические особенности этапа поздней юности, приходящегося на студенческие годы, характеризуются формированием мировоззрения, поиском своего места в социуме, началом практического осуществления жизненных перспектив. Молодым людям как субъектам образовательного процесса важно реализовать свой внутренний потенциал для полноценного личностного становления. Процесс профессиональной подготовки в вузовской среде затрагивает психолого-социальные аспекты функционирования личности студента, которые тесно взаимосвязаны с его психологическим благополучием. Психологический внутренний комфорт студенческой аудитории не менее важен, чем сам процесс организации учебной деятельности. Актуальным по этой причине становится решение задачи по обеспечению не только эффективного овладения обучающимися общеобразовательными компетенциями, но и достижения и сохранения ими оптимального психологического благополучия [1].

Взаимодействие студентов с внешним миром не может считаться эффективным без умелого регулирования своего эмоционального состояния, правильного понимания эмоций. Неслучайно проблема изучения эмоционального регулирования мышления приобретает все более значимый статус среди психологических исследований начиная с конца 1990-х гг. Нейтрализация эмоциогенных факторов будет способствовать созданию благоприятного климата на занятиях, улучшению настроения, пробуждению интереса к обучающе-познавательной деятельности, раскрытию внутренних ресурсов, самовыражению, самопознанию, коррекции коммуникативного поля студентов и др. [2]. Все это имеет отношение к такому психологическому феномену, как эмоциональный интеллект.

Отечественная психологическая наука подходит к изучению этого вопроса, основываясь на сформулированном Л.С. Выготским в работе «Мышление и речь» положении о единстве аффекта и интеллекта: «За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция» [3, с. 157].

Психологическое благополучие и уровень развития эмоционального интеллекта значимы для реализации жизненной концепции студентов. Предметом нашего интереса является наличие взаимосвязи между этими психологическими конструктами. Но мы посвятили исследование изучению связи не между всеми структурными элементами психологического благополучия и эмоционального интеллекта, а лишь между некоторыми.

Фокус внимания в работе направлен на один из наиболее значимых, по мнению ряда авторов, элементов психологического благополучия – самопринятие [4], а также на внутриличностный эмоциональный интеллект как составляющую общего эмоционального интеллекта [5]. Самопри-нятие как интегральная характеристика личности предполагает «стиль отношения к себе», при котором происходит полное принятие своих сильных и слабых сторон. Это способствует созданию внутреннего комфорта личности и положительного самоощущения. Самопринятие обеспечивает создание возможностей для наиболее полной самореализации [6]. Внутриличностный эмоциональный интеллект наиболее эффективным образом благоприятствует стабилизации внутреннего эмоционального поля и комфортному проживанию собственных эмоций.

При существующем многообразии подходов к определению понятий «психологическое благополучие» и «эмоциональный интеллект» в работе мы будем опираться на модель эмоционального интеллекта российского психолога Д.В. Люсина [7] и модель психологического благополучия американской исследовательницы К. Рифф [8].

Д.В. Люсин трактует эмоциональный интеллект как «способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими» [9, c. 33]. Разработанный ученым на основе авторской модели эмоционального интеллекта опросник включает шкалы, которые раскрывают эти способности: способность к пониманию своих и чужих эмоций, способность к управлению своими и чужими эмоциями. По мнению автора, можно говорить о внутри- и межличностном эмоциональном интеллекте, поскольку вышеперечисленные способности могут быть направлены как на собственные эмоции, так и на эмоции других людей.

Объединяя два подхода – гедонистический и эвдемонистический – к видению психологического благополучия и рассматривая его как многомерную модель, К. Рифф включает в его структуру шесть компонентов: самопринятие ( self-acceptance ), позитивные отношения с другими ( positive relations with others ), компетентность как способность соответствовать требованиям повседневной жизни ( environmental mastery ), наличие жизненных целей и занятий ( purpose in life ), личностный рост ( personal growth ), автономность ( autonomy ) [10].

Таким образом, методической основой исследования стали опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина [11] и опросник «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (адаптация П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой) [12].

В исследовании участвовало 160 студентов четвертого курса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, обучающихся на гуманитарно-педагогическом факультете (ГПФ) и факультете зоотехнии и биологии (ФЗиБ) (кафедра автоматизации и механизации животноводства), по 80 человек с каждого факультета.

Гипотеза исследования: предполагается, что студенты с более развитым внутриличност-ным эмоциональным интеллектом имеют более высокий уровень самопринятия.

Мы также делаем исходящее из здравого смысла предположение о том, что студенты гуманитарного профиля в вопросах обработки эмоциональной информации более развиты, чем студенты технического профиля.

Задачи исследования определены следующим образом: провести эмпирическое исследование уровней представленности внутриличностного эмоционального интеллекта и самоприня-тия студентов разных факультетов; проанализировать выявленные особенности внутриличност-ного эмоционального интеллекта (а также его компонентов) и самопринятия студентов на нали-чие/отсутствие связи между ними.

С помощью опросника Д.В. Люсина, основанного на самоотчете, были получены данные об уровне развития внутриличностного эмоционального интеллекта (ВЭИ) в границах от очень низкого до высокого. Эта шкала в опроснике включает в себя три субшкалы:

-

– понимание своих эмоций (ВП) – человек способен осознавать, распознавать и идентифицировать свои эмоции, понимать причины их возникновения, а также вербально их описывать;

-

– управление своими эмоциями (ВУ) – человек не только способен, но у него есть потребность вызывать у себя желаемые эмоции, поддерживать их, а также контролировать нежелательные эмоции;

-

– контроль экспрессии (ВЭ) – внешние проявления эмоций являются объектом контроля человека.

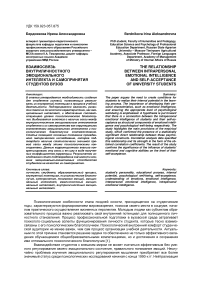

Массив полученных данных, касающихся уровня ВЭИ участвовавших в эксперименте студентов, наглядно представлен на рисунке 1.

Очень низкий

Низкий

Средний

Высокий

Рисунок 1 - Уровни внутриличностного эмоционального интеллекта (опросник уровня эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина), %

Полученные результаты показали, что уровни ВЭИ испытуемых дифференцированы как очень низкий, низкий, средний и высокий. Очень высокий уровень ВЭИ среди участников опроса не был выявлен. Наибольший удельный вес имеют студенты со средним уровнем ВЭИ (45 %). 35 % приходится на долю студентов с низким уровнем ВЭИ. Очень низким и высоким уровнем ВЭИ обладают соответственно 13,5 и 7,5 % опрошенных студентов. Такая представленность уровней ВЭИ может быть объяснена возрастной категорией участников опроса. К 20–21 годам эта личностная характеристика еще не получила полного развития, что совпадает с позицией Дж. Мэйера и П. Сэ-ловея, которые считают, что ЭИ развивается последовательно в онтогенезе [13, с. 32].

Данные о количестве студентов по факультетам и представленности уровней ВЭИ и его трех субшкал представлены в таблице 1. Цифры указывают на то, что большее количество студентов со средним уровнем развития ВЭИ обучается на ГПФ (на их долю приходится 55 %) по сравнению с ФЗиБ (35 %). Студенты ГПФ имеют также большую представленность высокого уровня развития ВЭИ (10 %) по сравнению со студентами, обучающими на ФЗиБ (5 %). Среди обучающихся на ФЗиБ 45 % имеют низкий уровень развития ВЭИ и 15 % приходится на очень низкий уровень развития ВЭИ. Для студентов ГПФ эти характеристика равны соответственно 25 и 10 %.

Таблица 1 - Представленность уровней внутриличностного эмоционального интеллекта и субшкал (опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина)

|

Факультет |

Уровень |

|||||||||

|

очень низкий |

низкий |

средний |

высокий |

всего |

||||||

|

чел. |

доля, % |

чел. |

доля, % |

чел. |

доля, % |

чел. |

доля, % |

чел. |

доля, % |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Понимание своих эмоций (ВП) |

||||||||||

|

Гуманитарнопедагогический |

12 |

15 |

28 |

35 |

28 |

35 |

12 |

15 |

80 |

100 |

|

Зоотехнии и биологии |

12 |

15 |

40 |

50 |

20 |

25 |

8 |

10 |

80 |

100 |

|

Всего |

24 |

15 |

68 |

42,5 |

48 |

30 |

20 |

12,5 |

160 |

100 |

|

Управление своими эмоциями (ВУ) |

||||||||||

|

Гуманитарнопедагогический |

8 |

10 |

32 |

40 |

28 |

35 |

12 |

15 |

80 |

100 |

|

Зоотехнии и биологии |

4 |

5 |

40 |

50 |

32 |

40 |

4 |

5 |

80 |

100 |

|

Всего |

12 |

7,5 |

72 |

45 |

60 |

37,5 |

16 |

10 |

160 |

100 |

Продолжение таблицы 1

|

1 1 |

2 |

1 3 1 |

4 1 |

5 1 |

6 1 |

7 1 |

8 1 |

9 1 |

10 |

11 |

|

Контроль экспрессии (ВЭ) |

||||||||||

|

Гуманитарнопедагогический |

0 |

0 |

16 |

20 |

56 |

70 |

8 |

10 |

80 |

100 |

|

Зоотехнии и биологии |

0 |

0 |

12 |

15 |

60 |

75 |

8 |

10 |

80 |

100 |

|

Всего |

0 |

0 |

28 |

17,5 |

116 |

72,5 |

16 |

10 |

160 |

100 |

|

Внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) |

||||||||||

|

Гуманитарнопедагогический |

8 |

10 |

20 |

25 |

44 |

55 |

8 |

10 |

80 |

100 |

|

Зоотехнии и биологии |

12 |

15 |

36 |

45 |

28 |

35 |

4 |

5 |

80 |

100 |

|

Всего |

20 |

13,5 |

56 |

35 |

72 |

45 |

12 |

7,5 |

160 |

100 |

На долю студентов с низким уровнем развития способности понимать свои эмоции приходится 42,5 %, средний уровень имеют 30 % опрошенных, на долю очень низкого уровня и высокого приходится 15 и 12,5 % соответственно. Причем эти показатели различаются для студентов, обучающихся на ГПФ и ФЗиБ. Так, большую долю низкого уровня развития способности ВП имеют студенты ФЗиБ (50 %), этот показатель для студентов ГПФ равен 35 %. Студенты ГПФ имеют большую долю среднего (35 %) и высокого (15 %) уровня развития этой способности.

Среди студентов двух факультетов преобладает низкий уровень развития способности управлять своими эмоциями – 45 %. Этот показатель для студентов ГПФ равен 40 %, а для студентов ФЗиБ – 50 %. При общей доле среднего уровня развития этой способности, равной 37,5 %, этот показатель ниже у студентов ГПФ (35 %) по сравнению со студентами ФЗиБ (40 %). Доля студентов с очень низким и высоким уровнем развития способности ВУ больше у студентов ГПФ и равна 10 и 15 % соответственно.

Представленность уровня развития способности осуществлять контроль экспрессии варьирует от 0 (низкий уровень) до 72,5 % (средний уровень). Эти показатели мало отличаются для студентов двух факультетов, а именно: очень низкий уровень развития способности ВЭ не был выявлен ни у студентов ГПФ, ни у студентов ФЗиБ; 70 и 75 % – доли среднего уровня развития способности для студентов ГПФ и ФЗиБ соответственно.

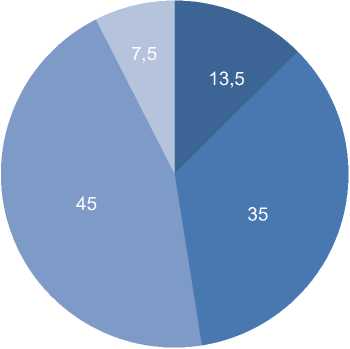

Круговая диаграмма (рис. 2) является наглядным изображением обработанного эмпирического материала, полученного с помощью опросника «Шкала психологического благополучия К. Рифф», в части, касающейся уровня самопринятия.

Высокий Низкий Средний

Рисунок 2 – Уровни самопринятия (опросник «Шкала психологического благополучия К. Рифф», адаптация П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой), %

Уровни самопринятия испытуемых дифференцированы как низкий, средний и высокий. Наибольший удельный вес имеют студенты со средним уровнем самопринятия (57,5 %.). На долю студентов с низким и высоким уровнями приходится 37,5 и 5 % соответственно.

Данные таблицы 2 говорят о том, что наибольшая представленность (57,5 %) студентов со средним уровнем самопринятия имеет разное процентное выражение в зависимости от факультета: 50 % для студентов ГПФ и 65 % для студентов ФЗиБ. Высокого уровня (10 %) достигли только студенты ГПФ. Доля студентов с низким уровнем самопринятия по факультетам незначительно различается: 40 и 36 % для ГПФ и ФЗиБ соответственно.

Таблица 2 – Представленность уровней шкалы «Самопринятие» (опросник «Шкала психологического благополучия К. Рифф», адаптация П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой)

|

Факультет |

Уровень |

|||||||

|

низкий |

средний |

высокий |

всего |

|||||

|

чел. |

доля, % |

чел. |

доля, % |

чел. |

доля, % |

чел. |

доля, % |

|

|

Гуманитарнопедагогический |

32 |

40 |

40 |

50 |

8 |

10 |

80 |

100 |

|

Зоотехнии и биологии |

28 |

36 |

52 |

65 |

0 |

0 |

80 |

100 |

|

Всего |

60 |

37,5 |

92 |

57,5 |

8 |

5 |

160 |

100 |

С целью определения силы корреляционной связи между ВЭИ, его структурными компонентами и самопринятием мы провели корреляционный анализ с помощью компьютерной программы для статистической обработки данных IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Полученные коэффициенты корреляции и соответствующая им сила (теснота) связи отображены в таблице 3.

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции переменных внутриличностного эмоционального интеллекта, его структурных компонентов и самопринятия, сила связи

|

Переменная ВЭИ |

Самопринятие |

||

|

ГПФ |

ФЗиБ |

Всего |

|

|

Понимание своих эмоций |

0,095 слабая связь |

0,127 слабая связь |

0,064 слабая связь |

|

Управление своими эмоциями |

0,825 сильная связь |

0,787 сильная связь |

0,811 сильная связь |

|

Контроль экспрессии |

0,269 слабая связь |

0,360 средняя связь |

0,278 слабая связь |

|

Внутриличностный эмоциональный интеллект |

0,514 средняя связь |

0,463 средняя связь |

0,501 средняя связь |

Примечание . Значимые значения (p = 0,05) выделены полужирным шрифтом .

При сравнении полученных коэффициентов с их критическими значениями мы получили результаты с разной степенью значимости. В целом связь между исследуемыми признаками (ВЭИ и самопринятием) прямая, теснота (сила) средняя (коэффициент корреляции Пирсона r = 0,501). При этом для студентов двух факультетов его значения незначительно, но все же различаются: для студентов ГПФ его величина в абсолютном значении (r = 0,514) больше по сравнению с этим показателем для студентов ФЗиБ (r = 0,463).

Полученные результаты для переменных ВЭИ и самопринятия статистически значимы, о чем свидетельствуют вычисленные t-критерии Стьюдента. Для всех участников опроса (степень значимости df = n – 2 = 160 – 2 = 158, уровень значимости λ = 0,05) tэксп > tтабл, а именно: 7,029 > 1,967. Для студентов ГПФ и ФЗиБ (степень значимости df = n – 2 = 80 – 2 = 78, уровень значимости λ = 0,05) tэксп > tтабл, а именно: 5,29 > 1,990; 4,61 > 1,990.

Более подробное изучение табличных данных позволяет обратить внимание на то, что для субшкалы «управление своими эмоциями» выявлена сильная связь с самопринятием. Это означает, что способность управлять своими эмоциями способствует принятию своих индивидуальных особенностей и позитивному самовосприятию. Сильная связь определяется как для всех участвующих в опросе студентов (n = 160; r = 0,811), так и для отдельно взятых факультетов. Абсолютные значения коэффициентов корреляции говорят о том, что для гуманитарно-педагогического факультета эта связь чуть сильнее (n = 80; r = 0,825) по сравнению с факультетом зоотехнии и биологии (n = 60; r = 0,787).

Слабая положительная связь для субшкал ВЭИ «понимание своих эмоций», «контроль экспрессии» с самопринятием означает, что с развитием ВЭИ в целом и с развитием способностей к осознанию и распознаванию собственных эмоций, а также к контролю внешних проявлений своих эмоций в частности обнаруживается тенденция принимать себя вне зависимости от своих достоинств и недостатков.

Изучив полученные данные (см. таблицу 1), становится очевидным, что уровень развития ВЭИ и его компонентов, а также уровень самопринятия выше у студентов ГПФ. Наблюдаются некоторые различия и в силе корреляционных связей (см. таблицу 3). Наше предположение о том, что студенты гуманитарного профиля в вопросах обработки эмоциональной информации более развиты, чем студенты технического профиля, находит эмпирическое подтверждение. Возможно, выбор студентов ГПФ получить профессию из предметной области «человек – человек» подкреплен не только внутренним желанием, но и сподвигающими к этому выбору личностными характеристиками, к которым относится в том числе и эмоциональный интеллект. У студентов ФЗиБ (кафедра автоматизации и механизации животноводства), которые сделали выбор получить профессию из предметной области «человек – машина», его уровень и корреляционная связь с самопринятием хоть и незначительно, но все же ниже. Результаты нашего исследования в этом направлении перекликаются с выводами в работах Е.А. Сергиенко, И.И. Ветровой, А.А. Волочкова, А.Ю. Попова. Выборкой их исследования эмоционального интеллекта были студенты гуманитарного и технического вузов, военных училищ [14, c. 70].

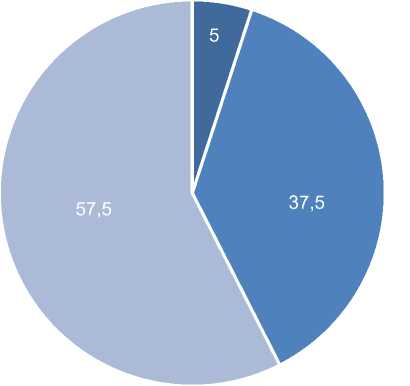

Для переменных ВЭИ (x) и сапопринятие (y) напишем уравнение линейной регрессии: y = 0,7413x + 23,337, средняя ошибка аппроксимации, которая характеризует адекватность регрессионной модели, ≈ 9,4458 %; коэффициент детерминации R2 ≈ 0,251. Диаграмма рассеяния исследуемых переменных, а также график уравнения регрессии представлены на рисунке 3.

Внутриличностный эмоциональный интеллект

Рисунок 3 – Диаграмма рассеяния и график уравнения линейной регрессии

Несмотря на то что в научной и популярной литературе появляется все большее количество работ, посвященных способностям в эмоциональной сфере, т. е. эмоциональному интеллекту (И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, А.В. Карпов, О.К. Тихомиров, С.П. Деревянко, А.С. Петровская, Е.А. Орел, Е.А. Сергиенко, И.И. Ветрова и др.), а также самопринятию (М.А. Хазанова, М.Р. Миронова, А.Б. Орлов, В.Г. Маралов, С.В. Яремчук и др.) как элементу психологического благополучия, теоретическое осмысление этих психологических конструктов еще не до конца осуществлено. Так, существуют различные подходы к определению понятия «эмоциональный интеллект», создаются авторские модели его структуры и основывающиеся на этом способы измерения. ВЭИ, в частности, входит в модели эмоциональных интеллектов таких отечественных психологов, как М.А. Манойлова, Д.В. Люсин. В силу неопределенности категории «самопринятие» при наличии соответствующих шкал в составе разных методик в отечественной психологии существует ограниченное количество самостоятельных методик диагностики этого феномена [15].

Неоспорим тот факт, что эмоциональный интеллект и психологическое благополучие важны для различных сфер жизни. Их практическая значимость для студенческой аудитории заключается в обеспечении необходимого психологического комфорта для развития и самореализации, в том числе в будущей профессии. Развитый ВЭИ является важной личностной компетенцией для координации своих эмоционально-поведенческих проявлений [16].

На сегодняшний день не проводятся исследования о влиянии уровня развития ВЭИ на са-мопринятие. Новизна исследования состоит в аналитическом сопоставлении качественных и количественных результатов и выявлении особенностей ВЭИ студентов с различным уровнем са-мопринятия. Данное исследование, на наш взгляд, представляет определенный интерес и имеет перспективу для дальнейшего изучения.

Результаты исследования подтверждают значимость влияния эмоционально-когнитивных способностей студентов на качество их самореализации на фоне психологического комфорта, неотъемлемой частью которого является самопринятие. Данные корреляционно анализа конкретизировали эту связь в виде полученных коэффициентов корреляции. Тем самым была достигнута цель исследования, которой мы предполагали выявить связь между уровнем развития внут-риличностного эмоционального интеллекта студентов и уровнем их самопринятия.

Внутриличностный эмоциональный интеллект, безусловно, является тем жизненным ресурсом личности студента, развитие которого будет способствовать использованию ими более широкого поведенческого репертуара, сопровождающегося умелым контролем, пониманием своих эмоций, а также направленностью эмоционального вектора для достижения жизненных целей, в том числе в области профессионального становления.

Высокий уровень самопринятия, выражающийся в способности и готовности положительно оценивать свой переживаемый жизненный опыт и свое «я», позволяет в конечном итоге принять себя в качестве активного субъекта собственной жизни.

На наш взгляд, данное исследование затрагивает лишь один из аспектов проблемы связи между уровнем развития эмоционального интеллекта и психологического благополучия. Каждый из этих двух психологических конструктов имеет разветвленную структуру, изучаемые компоненты которых – внутриличностный эмоциональный интеллект и сапопринятие – находятся в отношениях значимой связи.

Полагаем, что полученные теоретические результаты могут быть использованы практическими психологами вузов в работе по развитию эмоционального интеллекта студентов.

Ссылки:

Список литературы Взаимосвязь внутриличностного эмоционального интеллекта и самопринятия студентов вузов

- Моросанова В.И., Бондаренко И.Н., Фомина Т.Г. Осознанная саморегуляция и личностно-мотивационные особенности младших подростков с различной динамикой психологического благополучия // Психологическая наука и образование. 2019. Т. 24, № 4. С. 5-21. DOI: 10.17759/pse.2019240401

- Эйдельман Г.Н. Особенности жизненной позиции при различных уровнях психологического благополучия у современной молодежи // Экспериментальная психология. 2016. Т. 9, № 2. С. 82-94. DOI: 10.17759/exppsy.2016090207

- Бердникова И.А. Развитие эмоционального интеллекта как фактор профессионального становления студентов // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / под общ. ред. А.Г. Миронова. Красноярск, 2018. С. 43-44

- Dowbiggin I. Emotional Welfare // The Quest for Mental Health: A Tale of Science, Medicine, Scandal, Sorrow, and Mass Society. Cambridge, 2011. P. 183-200. DOI: 10.1017/cbo9780511993411.006

- Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 2008. 352 с

- Водяха С.А. Проблема психологического благополучия в начале 21 века // Психологическое благополучие современного человека: материалы Международной заочной научно-практической конференции (11 апр. 2018 г.) / отв. ред. С.А. Водяха. Т. 1. Екатеринбург, 2018. С. 6-21

- Яремчук С.В. Саморазвитие и субъективное благополучие современной молодежи. М., 2018. 142 с.

- Водяха С.А. Характеристики самопринятия и возможности их диагностики [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=12416 (дата обращения: 29.10.2019)

- Ryff C.D. Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Wellbeing // Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 57, no. 6. P. 1069-1081. DOI: 10.1037//0022-3514.57.6.1069

- Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М., 2004. С. 29-36

- Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: учебное пособие. М., 2002. 250 с

- Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М., 2004. С. 29-36

- Жуковская Л.В., Трошихина Е.Г. Шкала психологического благополучия К. Рифф // Психологический журнал. 2011. Т. 32, № 2. С. 82-93

- Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М., 2004. С. 33.

- Ryff C.D., Keyes C.L.M. The Structure of Psychological Well-Being Revisited // Journal of Personality and Social Psychology. 1995. Vol. 69, no. 4. P. 719-727

- Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник "ЭмИн" // Психологическая диагностика. 2006. № 4. С. 3-22

- Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П. Психологическое благополучие личности // Там же. 2005. № 3. С. 95-121

- Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо "Эмоциональный интеллект" (MSCEIT v. 2.0): руководство. М., 2010. 176 с

- Адаптация теста Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо "Эмоциональный интеллект" на русскоязычной выборке / Е.А. Сергиенко, И.И. Ветрова, А.А. Волочков, А.Ю. Попов // Психологический журнал. 2010. Т. 31, № 1. С. 55-73

- Яремчук С.В. Характеристики самопринятия и возможности их диагностики [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=12416 (дата обращения: 29.10.2019).

- Коломиец О.В., Вялая А. Особенности эмоционального интеллекта у студентов с разным уровнем удовлетворенности жизнью // Cades International Conference on Education, Pedagogy and Humanities Research: Book of Proceedings (August 17, 2016) / ed. by A. Antonyshyn, I. Yakubovich. St. Louis, MO, 2016. Vol. 1. P. 32-37

- Хазова С.А. Эмоциональные ресурсы совладающего поведения // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 2, № 1. С. 293-297