Забытое слово на карте Сибири

Автор: Рудинская Аксиния Дмитриевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 2 (11), 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена топонимике территории, расположенной между реками Хатангой и Леной. В «Чертежной книге» С.У. Ремезова эта земля обозначалась «Шаманы», впоследствии название утрачено. Автор ставит вопрос о причинах такого именования.

Короткий адрес: https://sciup.org/14031065

IDR: 14031065 | УДК: 551.584.2

Текст научной статьи Забытое слово на карте Сибири

Северо-восток Красноярского края и северо-запад Республики Саха (Якутия)… Здесь на бескрайних просторах тундры и лесотундры, на огромной территории между реками Хатанга и Лена живут северные кочевники Заполярья. Когда-то охотники-оленеводы составляли основную массу населения. В разных местах их называли по-разному: эвенками, северными якутами, долганами, «дол-гано-якутами». Но всех их объединяли: территория региона с его специфическими природно-климатическими условиями, издавна сложившийся хозяйственнокультурный комплекс и общность исторических судеб1. Но всегда так ли было? Нам поможет ответить на этот вопрос история картографии. Сначала мы на основании имеющихся источников сделаем небольшой экскурс в историю народов, обитавших на интересующей нас территории, расположенной между реками Лена и Хатанга. Перед нами атлас «500-летней хронологии аномальных явлений в Сибири и Монголии», где приводятся монтажи копий листов «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова, – источник ценной географической и этнографической информации. Копии сделаны авторами атласа с репринтного издания 1882 г., подготовленного к 300-летию присоединения Сибири к Российской державе. На одном из листов ремезовского атласа территория между реками Лена и Хатанга обозначена словом «Шаманы» («shamany»)2 –см. рис.1.

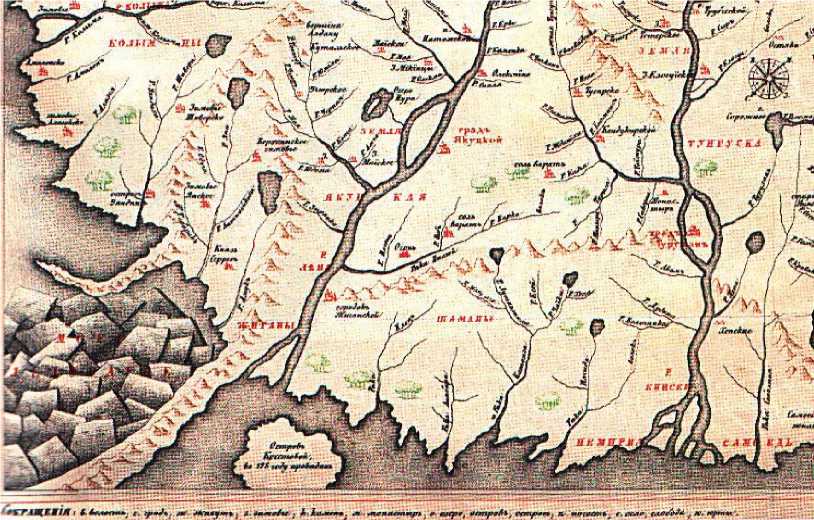

Общая карта Сибири из атласа С.У. Ремезова, уменьшенная в четыре раза, приводится в первой части трудов А.Ф. Миддендорфа «Путешествие на север и восток Сибири» в качестве иллюстрации3. На рис. 2 приведен тот же фрагмент листа, который включает в себя интересующую нас территорию.

Terra Humana

Почему и как появилось это слово на карте? Это обозначение населения? Или подобно слову «Жиганы» – название местности? Мы можем только догадываться. Ответов на эти вопросы мы пока не нашли. Обратимся к истории картографии Сибири. Началом картографии России принято считать 1555 год, «…когда карту России издал Антон Вил в Данциге, потому что она, по свидетельству Витзена, заключала в себе часть Сибири и Татарии, и имела притом не только Латинские, но именно и Русские названия. К сожалению, этой карты, кажется, уже нигде нельзя найти. Так скоро истирались в то время печатные издания…»4. Как отмечал А.Ф. Миддендорф: «В этот год обладатель Сибири, Едигер, прислал в Москву послов с предложением подданства своей страны царю Иоану Васильевичу, так что отныне на повелителя России перешел титул Повелителя Сибирской земли, а в предыду-

13 Фольклор долган / Сост. П.Е. Ефремов. – Новосибирск., 2000. – С. 326–327.

Рис. 1. Фрагмент листа из атласа С. Ремезова «Чертежная книга Сибири», приведенный в атласе «500-летней хронологии аномальных явлений в Сибири и Монголии»

Рис. 2. Фрагмент общей карты Сибири из атласа С. Ремезова «Чертежная книга Сибири приведенный в книге А.Ф. Миддендорфа «Путешествие на север и восток Сибири». Здесь этнонимы, топонимы даны красным цветом: ЖИГАНЫ, Р. ЕНИСЕЙ, НЕМИРНАЯ САМОЯДЬ, ЗЕМЛЯ ТУНГУСКА, КОЛЫМЦЫ и т.д., в том числе и слово ШАМАНЫ.

Среда обитания

щем году возвратился домой из Москвы, вокруг Нордкапа, основатель торговых сношений с Россией Ричард Чанслер. С тех пор корабль за кораблем стремились в Белое море. Через три года (1557) в первый раз в Москве явился агент компании, известный Дженкинсон, далеко проникнул внутрь России, ездил даже за границы ея до Бухары, по Каспийскому морю. Кроме этого перваго путешествия, он еще четыре раза приезжал в Россию и после десятилетняго своего знакомства с царем Иоанном исходатайствовал у него своему торговому обществу привилегию, которая впрочем только десять лет оставалась бесспорною, а потом (1577) была вытеснена из северной торговли Голландцами, которые все с возрастающим успехом соперничали с Англичанами. Мы видим здесь в какой мере Европа около того времени должна была почувствовать настоятельную нужду в точных сведениях о Россиии сколько представлялось случаев пополнить скудность первых известий о Сибири…»5.

Вслед за 1555 годом выходит много карт России со включением Сибири, но в течение 130 лет они не меняли своего основного содержания. Мы не станем подробно останавливаться на судьбах карт Европейской России и картографии Сибири. Скажем только, что это обширный и неоценимый труд, и ему предшествовали «какие-нибудь грубые очерки той или другой дороги или морского берега». Материалом для карты часто служили «кучи разных известий, которые стекались со времен покорения Сибири, как казаки, проникая все дальше и дальше, присылали донесения о путях своих походов и расстояниях от одного места до другого, считая днями пути»6. Эти первоначальные источники очнь важны для исследований.

Вернемся к ремезовскому атласу. «Чертежная книга…» создавалась ее автором по чертежам русских землепроходцев, начиная со второй половины XVI века. С. Ремезов в примечаниях к своему атласу пишет о том, что еще «при Иоанне Грозном, в 1566 году, стало быть до смелого вторжения в Сибирь Ермака, была снаряжена экспедиция на северо-восток и за Урал для географических целей»7. Отчет этой экспедици спустя сто лет «ходил по рукам» в Тобольске. При Петре Первом во втором и третьм десятилетиях XVIII века по отдаленным странам восточной Сибири разъезжали землемеры, которым предписано было делать топографические съемки, хотя был большой недостаток в сведующих землемерах. Позже посредством военных топографов штаба Восточной Сибири была произведена новая съемка страны. Это была, на наш взгляд, подготовительная работа для создания общей карты страны. Над «Чертежной книгой…» С.У. Ремезов работал на протяжении 32-х лет (с 1667/8 по сентябрь 1695 г.). «Между тем от плодов всех этих усилий дошли до нас лишь скудные остатки. Многие из карт того времени ныне, кажется, уже не существуют…»8. А.Ф. Миддендорф занимался поисками «следов» старых чертежей Таймыра, но тщетно. В Гидрографическом Департаменте не оказалось не только их, «но не могли даже найдти съемок Шан-тарских островов Козьминым, которые были изданы уже по моем возвращении из Сибири»9. Карты Туруханского района погибли при пожаре.

Terra Humana

Обратимся к самому слову «шаманы». По Льву Гумилеву «шаманизм – натурфилософское учение о трехслойном строении мира (верхний, средний, в коем обитаем мы, и нижний миры). Общение между мирами, возможно, достигается путем экстаза, символизирующегося «Шаманским деревом», что означает – имманентность инобытия»10. Важнейшими сведениями по географии и культуре населения, проживающего на территории между Хатангой и Леной, мы обязаны исследованиям В.Н. Васильева, который в 1905 году участвовал в Хатангской экспедиции, снаряженной Императорским Русским Географическим обществом под руководством известного геолога и географа Иннокентия Павловича Толмачева. В Музей антропологии и этнографии Академии наук В.Н. Васильев привез интересную коллекцию по этнографии долган (колл. № 1070), в которую вошли экспонаты по оленеводству, орудиям труда, одежде. Кроме того, на основе собранных экспонатов по этнографии «долгано-якутов», проживавших на крайнем северо-востоке Туруханского края, он опубликовал работу с подробным анализом атрибутов шаманства в этой удаленной далеко на север группе кочевого населения11.

В 1925–1930 гг. на территории Якутии, северо-востоке Красноярского края и пограничных с Хабаровским краем районах проводилась крупнейшая в XX веке Якутская комплексная экспедиция. В конце 1924 года по решению советского правительства была образована Комиссия Академии наук по изучению Якутской АССР (КЯР). Комиссия организовала беспрецедентную по размаху комплексную экспедицию, которая с 1925 по 1930 гг. изучала экономику, производительные силы и культуру населения республики. В экспедиции работало 11 отрядов. Эти отряды, в свою очередь, делились на 24 подотряда, которые составили целую сеть маршрутных групп и партий. Экспедиция проделала огромный по своему объему труд, музеи Ленинграда и Якутска пополнились ценными коллекциями по этнографии народов Сибири12.

Много можно было бы узнать из полевых работ А.А. Романова и П.В. Слепцова, которые руководили охотничье-промысловым и этнографо-статистическим отрядами (1926–1928 гг.). Исследованиями А.А. Романова была охвачена интересующая нас территория между Леной и Хатангой. Работа его промыслово-охотничьего отряда совпала по времени с начавшимися исследованиями якутского художника П.В. Слепцова, который изучал быт местного населения в пределах Хатанго-Анабарского района. К сожалению П.В. Слепцов скончался в Ленинграде, не окончив работы по обработке полевых материалов. В экспедиции П.В. Слепцов собрал значительный картографический материал расспросного характера в виде 80 схем, зарисованных местными охотниками-оленеводами, закупил и отправил в Музей антропологии и этнографии большую коллекцию (более 500 предметов) по этнографии.

Так почему же именно эта территория обозначена на карте С. Ремезова словом «шаманы»? Быть может, отписки казаков не смогли раскрыть, насколько уникально это место? На этой территории между Леной и Хатангой действительно могли жить шаманы, насколько дика и изумительна здесь природа. Много удивительных тайн хранит эта древняя земля. Здесь и сегодня много священных объектов – проросшие травой и мхом монеты, бусы, пуговицы, некогда оставленные путниками, навсегда приросли к огромным глыбам камней. Сегодня эта территория – самая изучаемая на Восточном Таймыре. Здесь располагается один из уникальных геологических памятников природы – Попигайская астроблема диаметром 100 км, возникшая ~ 35 млн лет назад в результате падения астероида диаметром ~ 5 км. В переводе с греческого языка астроблема означает «звездная рана». По детальности геологических исследований в 1972–1978 гг. Попигайская астроблема не имеет себе равных среди других метеоритных кратеров земли.

В 2003 году научный отдел Таймырского заповедника участвовал в региональной целевой программе «Создание территории традиционного природопользования «Попигай». Изучение биологического разнообразия было проведено на одном из участков Попигайской астроблемы – в горной части бассейна реки Фомич. Результаты исследований показали уникальность биологического разнообразия и нахождение большого количества реликтовых и эндемичных видов, в том числе занесенных в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской

Среда обитания

Федерации. Следует отметить труднодоступность и малообследованность в прошлом территории Попигая. Заповедник «Таймырский» в течение 2004–2008 гг. регулярно проводит локальные исследования на территории Попигайской астроблемы и потенциально способен выполнить комплексные научные исследования бассейна реки Рассоха, находящейся в центральной части впадины, с целью детального обследования уникальных памятников дикой природы и этнокультурного разнообразия для составления иллюстрированного каталога объектов, подлежащих охране и использованию в рекреационных целях.

Но это тема уже для другой статьи. Приведем долганский миф «О шаманах, превратившихся в лебедей», записанный в 1930 году в районе Еловых гор Таймырского автономного округа Красноярского края А.А. Поповым (исполнитель И. Голубчиков, перевод П.Е. Ефремова).

«В старину два шамана во время камлания сказали:

– Мы, превратившись в лебедей, улетим в тот край, куда улетают [на зиму] птицы. Следующей весной в числе девяти лебедей три раза облетим ваше стойбище, в это время встречайте нас, забейте девять белых тугутов , их мясо положите в урасу с новыми покрышками, поставленную поодаль от места, где стоят жилища людей.

Превратились в лебедей и улетели. Эти шаманы прилетели туда, где линяли гуси-лебеди.

– Давай линять, – сказал один, – На реке будем линять, – сказал, – На озере люди убьют.

Друг его не послушался, остался линять на озере. Как спастись оставшемуся? Однажды послышался его предсмертный крик. Это услышал друг. Два человека нашли оставшегося на озере. Один из них сказал:

– Что за диво, друг, будто по-человечески кричит.

На это другой:

– Ну и что, птица ведь, – да того лебедя-шамана и застрелил. Застрелив, взяли стали снимать шкуру, видят: человек в шаманской одежде и с поясом. Что делать, выбросили. Друг его прилетел в назначенное время в ту урасу, где мясо белых тугутов было приготовлено. Вот лебяжий облик сменив, стал человеком, а друг его так и умер»13.

Не могло появиться на карте слово «шаманы» без всякого на то основания. Мы знаем не понаслышке, какому гонению подвергались шаманы в минувшем веке, сколько их было сослано. Это происходило уже в наше время, а что говорить о тех временах, когда тысячелетиями шла борьба религий. Но слово выявлено, и нам остается разобраться, откуда оно на карте Сибири, куда и когда исчезло.

-

1 Дьяченко В.И. Охотники высоких широт: долганы и северные якуты. – СПб., 2005. – С. 3.

-

2 Леви К.Г., Задонина Н.В., Бердникова Н.Е., Воронин В.И. и др. Современная геодинамика и гелиогеодинамика: 500-летняя хронология аномальных явлений в природе и социуме Сибири и Монголии. Кн. II. – Иркутск, 2003. – С. 34.

-

3 Там же. – С. 37. -

-

4 Миддендорф А.Ф. Путешествия на север и восток Сибири. Ч. 1. – СПб., 2004. – С. 32.

-

5 Там же. – С. 33.

-

6 Там же. – С. 40.

-

7 Там же. – С. 43.

-

8 Там же. – С. 46.

Terra Humana

-

9 Там же.

-

10 Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись: Исторические сюжеты в иконографии Агинского дацана. – М., 1975. – С. 53.

-

11 Дьяченко В.И. Охотники высоких широт: долганы и северные якуты. – СПб., 2005. – С. 9.

-

12 Там же. – С. 10–11.

Список литературы Забытое слово на карте Сибири

- Дьяченко В.И. Охотники высоких широт: долганы и северные якуты. -СПб., 2005.

- Леви К.Г., Задонина Н.В., Бердникова Н.Е., Воронин В.И. и др. Современная геодинамика и гелиогеодинамика: 500-летняя хронология аномальных явлений в природе и социуме Сибири и Монголии. Кн. II. -Иркутск, 2003.

- Миддендорф А.Ф. Путешествия на север и восток Сибири. Ч. 1. -СПб., 2004.

- Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись: Исторические сюжеты в иконографии Агинского дацана. -М., 1975.