Завод сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш": градостроительный анализ и основные архитектурно-художественные характеристики объекта

Автор: Арушанова Х.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 9-1 (96), 2024 года.

Бесплатный доступ

Строительство, становление и бурное развитие Ростовского завода сельхозмашиностроения яркой страницей входит в историю нашей Родины. Завод «Ростсельмаш» - один из самых старых и самых крупных машиностроительных предприятий России. Этот объект производственного назначения составляет неотъемлемую часть архитектурно-пространственной среды города Ростов-на-Дону. Являясь композиционным доминантом, данный комплекс формирует застройку улиц города. Завод имеет целый комплекс производственных зданий и сооружений, складские корпуса и общественные здания. Именно этот промышленный комплекс сыграл одну из ключевых ролей в промышленном развитии Ростова-на-Дону и дал толчок к началу индустриализации Донского края. Гигантский комбайновый завод был запущен во время индустриализации и коллективизации в 1929 году и стал первым гигантским заводом, предусмотренный пятилетним планом для реконструкции русской промышленности, и является ярким примером политики подведения крупной индустриальной базы под социалистическую реконструкцию сельского хозяйства. «Ростсельмаш» начал с производства сельскохозяйственной техники для колхозов и совхозов и попутно проходил все ключевые этапы развития СССР и новейшей истории России. Считалось, что производительность этого гиганта сельскохозяйственного машиностроения превзошел производительность крупнейших предприятий подобного рода в капиталистических странах. Статья посвящена выявлению основных архитектурно-художественных характеристик завода «Ростсельмаш» и его роль в функционально-территориальном развитии города Ростов-на-Дону. Выявлено композиционно-стилистическое решение и архитектурно-художественное оформление фасадов всех зданий комплекса застройки, а также проведен градостроительный анализ территории комплекса. Именно данные аспекты сделали объект уникальным и по-своему интересным.

Архитектура, промышленные здания, планировочная структура, памятник архитектуры, машиностроение, конструктивизм, архитектура ростова-на-дону

Короткий адрес: https://sciup.org/170207091

IDR: 170207091 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-9-1-103-108

Текст научной статьи Завод сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш": градостроительный анализ и основные архитектурно-художественные характеристики объекта

Окончанием гражданской войны в 1920е годы в Ростове-на-Дону возобновляется строительная деятельность. Грандиозные перемены, происходившие в обществе, вызвали к жизни и новую архитектуру, уже в полный голос заявившую о себе в столичных городах (Есаулов 1999: 167). Зарождался стиль «конструктивизм», который стал неотъемлемой частью послевоенной эпохи. После окончания гражданской войны в 1921 году, был разработан десятилетний план развития народного хозяйства. Согласно этому плану, требовалось восстановить производство сельскохозяй- ственных машин. На первом этапе было восстановлено производство на тех предприятиях, где техника и сельхозинвентарь производились до революции. В 1926 году началось строительство завода-гиганта сельскохозяйственного машиностроения -Ростсельмаша. Специалисты пришли к выводу, что именно Ростов наиболее место для строительства данного объекта. По соседству с городом находятся металлургические заводы Таганрога и Сулина, шахтинский уголь, майкопский лес. Учитывалось также и то, что здесь имеются хорошие железнодорожные водные пути сооб- щения, что Северный Кавказ и Юго-Восток России являлись важнейшими районами сбыта сельскохозяйственной техники (Круглякова 1968: 7). В 1925 году по решению Высшего совета народного хозяйства и Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) в Ростове-на-Дону была создана специальная организация по проектирова-ниию Ростсельмаша, куда вошли крупнейшие специалисты страны в области сельскохозяйственного машиностроения, такие как В.Ю. Ган, Н.П. Крутиков, Н.Н. Джунковский, М.А. Иванов, П.С. Наумов, Ф.Л. Катани, Н.А. Василенко, П.Т. Тыркалов, Н.Н. Чеботарев, М.М. Закладный и многие другие.

Проектные работы отличались смелыми техническими идеями, подлинным новаторством. Советские проектировщики заботились не только о высоком качестве будущего строительства, но и о том, чтобы оно обошлось стране как можно дешевле. Задание правительства по проектированию завода-гиганта было выполнено на год раньше установленного срока. В конце марта 1927 года Совет Труда и Обороны утвердил генеральный проект Ростсельмаша. Но впоследствии проект Ростсельмаша подвергался еще двум коренным и несколькими частичным переделкам (Круглякова 1968: 8).

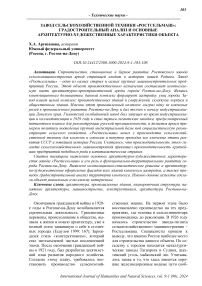

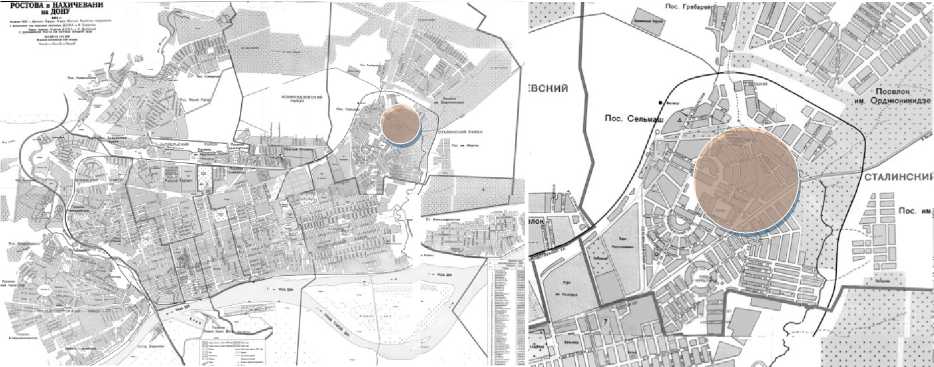

Градостроительный анализ территории. Выбор места строительства завода сельскохозяйственного машиностроения в Ростове-на-Дону явился следствием исключительно выгодного географического положения города как сельскохозяйственного центра, наличия водных и железнодорожных путей сообщения, предстоящего строительства Волго-Донского канала, научно-исследовательского потенциала города, имеющейся рабочей силы и множества других факторов (Токарев 2015: 376). По итогу был выбран участок у железнодорожной станции «Нахичевань-Донская», которая располагается в северовосточной части города. Как следует из плана Ростова (1924 г.) на данной территории был намечен новый жилой район, запроектированный в виде радиальнокольцевой схемы (рис. 1).

а б

Рис. 1. а – генеральный план Ростова и Нахичевани на Дону, 1924 г., б – поселок Сельмаш

Решение о строительстве в Ростове-на-Дону крупного завода по производству сельхозмашин виделся вполне логичным. Ростов находился в сердце южных степей, хозяйственно освоение которых началось еще в XVIII веке. С тех пор регион превратился в один из крупнейших производителей зерна. Через Ростовский порт прохо- дило большое количество продукции, в том числе и на экспорт. Близость к потребителям – крестьянам – сыграла не последнюю роль в том, чтобы завод начали строить именно в Ростове-на-Дону.

Строительство завода «Ростсельмаш» стало важнейшим событием в жизни Ростова-на-Дону советских времен. Появле- ние промышленного гигантского завода такого уровня изменило статус города: о нем теперь говорили не только как о крупном торговом и транспортном центре, но и как о центре индустриальном, точке притяжения экономических интересов Юга России.

Архитектурно-художественные решения комплекса . Строительство было рассчитано на 5 лет, начиная с 1926 г. Но уже в июле 1929 г. вошли в эксплуатацию первые 5 из 18 запроектированных цехов. 15 июня 1930 года было закончено строительство первой очереди завода.

В документах, касающихся Ростсельмаша, употреблялся термин «комбинат заводов». По сути, речь шла о том, что каждый цех считался в том же время самостоятельным заводом, а в совокупности все цеха-заводы и составляли комбинат заводов, связанных общей производственной целью (Пескова 2004: 10).

В соответствии с первоначальной программой комбината заводов цеха делились на заготовительные, производственные и вспомогательные - всего их планировалось 18. К заготовительным цехам относились: деревообделочный, кузнечнопрессовый, литейный серого чугуна, литейный ковкого чугуна, сталелитейный -всего 5 цехов. Производственных цехов проектировалось четыре: цех крестьянских ходов, цех уборочных машин, цех сеялок, плужный цех. В состав вспомогательных цехов должны были быть включены: инструментальный, ремонтно-механическая мастерская, хозяйственный цех, силовая станция, центральная генераторная станция, главный магазин и склады сырья, топлива и готовой продукции, железнодорожное хозяйство (пути, депо и пр.), автогужевой транспорт, пожарное депо.

Помимо производственных цехов, на территории завода размещались общественные здания административного и учебного назначений. Особенно выделялся комплекс корпусов учебного комбината и института сельхозмашиностроения.

В структуру комбината-завода также входили так называемые проходные ворота и заводоуправление. Свыше 50 объектов промышленного строительства располагаются на площади более 120 га, а вместе с жилищным поселком вся территория строительства достигала 258 га. Сам жилой поселок планировался вне заводской территории.

Проектирование каждого цеха поручили отдельной группе специалистов, но в целом все проектирование подчинялось одной руководящей идее. По всем цехам, для которых требовалась огромная заводская территория, вся масса сырья, полуфабрикатов и готовой продукции должна была двигаться по определенному, заранее разработанному маршруту, по одному потоку, без встречных движений (рис. 2).

Рис. 2. Начало строительства завода. Работа по выемке грунта под тоннель железной дороги, идущей к проходной завода. Фотография 1926 г.

Для этого следовало рассчитать, подобрать, расставить и загрузить оборудование так, чтобы оно не простаивало, и чтобы на отдельных участках не получалось завалов. Все эти решения требовали постоянной согласованности между отдельными группами проектировщиков. Чертежи производственных помещений завода-гиганта, которые отвечали достижениям современной технической мысли того времени, разрабатывались с учетом интересов рабочих, которым предстояло на заводе работать.

Разработку проекта кузнечнопрессового цеха поручили инженеру Федорову А.И. Этот цех, по своей значимости и сути, играл роль сердца заводского комплекса. Через него должна была проходить почти основная масса поступающего материала. Отсюда в виде заготовок и готовых материалов весь этот металл должен был питать механообрабатывающие и сборочные участки. Помимо производственных зданий, на территории комплекса размещались общественные здания административного и учебного назначений.

Цех уборочных машин проектировал инженер Соболев И.В. Литейный цех серого чугуна проектировали инженеры Денисов Ф.Ф. и Поляков Я.Г., цех ковкого чугуна – Резниченко Я.А., стальной цех – инженер Жеромский.

Первый большой успех пришел к сель-машстроевцам 21 июля 1929 г. Было завершено строительство четырех важнейших заводских цехов: деревообделочного, крестьянских ходов, кузнечно-прессового и ремонтно-механического. Еще раньше подготовили к пуску инструментальный цех. Это означало, что один из крупнейших гигантских заводов Юга России начал жить и выпускать первую продукцию (рис. 3).

Рис. 3. Ростсельмаш. Панорама завода. Фотография 1929 г.

Современное состояние комплекса . В 2000 году к управлению компанией приходит промышленный союз Новое Содружество, это был поворотный момент – начало новейшей истории Ростсельмаш. Началась реконструкция завода.

Стиль нового тракторного завода Ростсельмаш – это отсылка к советской архитектуре 1920-х и 1960-х годов, которая откликается на миссию и стратегическое значение предприятия, а также соответствуют пожеланию заказчика: отдать дань уважения ростовскому конструктивизму.

Конструктивизм – авангардистское направление в архитектуре, зародившееся в СССР в 1920-1930-е годы. Для этого направления характерны строгость, гео-метризм, лаконичность форм и монолитность внешнего облика.

Производство располагается в Ростове-на-Дону и занимает большую территорию в промышленной зоне между вертолетным заводом и заводом гражданской авиации (рис. 4). Один из участков этой территории не использовался больше 30 лет – начатый в перестроечные годы, да так и не достроенный завод «Копнитель». В 2021 году Ростсельмаш решил построить на его месте новый тракторный цех. Существующие административный корпус, котельную и входную группу сохранили.

Рис. 4. Местоположение нового корпуса тракторного цеха.

Вывод. Архитектура производственных зданий Ростсельмаша не отличается особой оригинальностью, но она отражает лишь протекающие внутри функциональ- ные процессы. На примере этого промыш ленного гиганта хорошо видно, какие про странства осваивались в эпоху индустриа лизации.

Список литературы Завод сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш": градостроительный анализ и основные архитектурно-художественные характеристики объекта

- Есаулов Г.В., Черницына В.А. Архитектурная летопись Ростова-на-Дону. - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 167, 173.

- Круглякова Н.А. Ростсельмаш, Ростовское книжное издательство. - Ростов-на-Дону, 1968. - С. 7-8.

- Пескова Ю.А., Перехов Я.А., Венков А.В., Трут В.П., Стариков Н.В., Рыжкова Н. В. Ростсельмаш: история. В 3 т. - Ростов-на-Дону, 2004. - С. 10, 32, 56.

- Токарев А.Г. Архитектура Ростова-на-Дону первых пятилеток (1920-1930-е гг.) // Министерство образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет", Академия архитектуры и искусств, 2015. - С. 376, 379. EDN: VQQOPH