"Жить по-русски...": историософские воззрения М. П. Погодина в оценке И. С. Аксакова

Автор: Вихрова Нина Николаевна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 220-летию со дня рождения М. П. Погодина (1800-1875)

Статья в выпуске: 2 (5), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются оценочные суждения И. С. Аксакова о личности и воззрениях М. П. Погодина на историю с целью уточнения его места и роли в кругу приверженцев консервативной идеологии в российском обществе XIX в. Прослеживаются линии соприкосновения и отталкивания И. Аксакова и Погодина относительно понимания сущности славянского вопроса, проблематики генезиса российской государственности и характеристики типичных черт русского человека. Констатируется, что без осмысления влияния Погодина на становление и развитие того направления, которое представляли славянофилы в русской общественно-политической и философской мысли XIX столетия, характеристика этого явления будет неполной.

Историософия, м. п. погодин, и. с. аксаков, славянский вопрос, малороссия, великороссия, славянофилы, консерватизм

Короткий адрес: https://sciup.org/140294778

IDR: 140294778 | УДК: 1(091)(470):930.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_2_75

Текст научной статьи "Жить по-русски...": историософские воззрения М. П. Погодина в оценке И. С. Аксакова

Генезис российского славянофильства XIX в. напрямую связан с попыткой создания философской базы для осмысления проблем российской государственности и распространения результатов этого осмысления в обществе с целью гармонизации общественно-социальной жизни страны. Разумеется, выявление ментальных и духовных национальных российских начал невозможно без обращения к истории, поэтому и закономерен интерес славянофилов к ней. Рецензент петербургского журнала «Время», представляя первый том собрания сочинений К. С. Аксакова (М., 1861), увидел общее свойство славянофилов в том, что «у них есть чутье русской жизни, что они стараются как можно тщательнее изучить ее по историческим источникам, — это несомненно. Вот это-то историческое направление в славянофильстве и дает ему, по нашему мнению, силу, значение и права на признание его заслуги перед обществом»1. В этом отношении значение личности историка М. П. Погодина для первоначального формирования исторического чутья у будущих славянофилов трудно переоценить.

Славянофильство выросло из споров конца 1830-х гг. об историческом предназначении России, и И. С. Аксаков совершенно справедливо выделял в качестве базового исторический аспект славянофильского направления2. «Исторический критериум» для него на протяжении всей творческой жизни оставался необходимым инструментом для характеристики широкого круга явлений современной общественной, политической, культурной и духовной жизни России. Поэтому он всегда живо интересовался трудами современных историков, причем в первую очередь его, как и старших славянофилов, занимала историософская проблематика, попытка осмыслить движущие силы истории. Вместе с тем становление славянофильских взглядов И. Аксакова происходило как бы параллельно относительно кружка старших славянофилов, в условиях критического восприятия и творческого осмысления вырабатываемых ими положений. При этом среда, в которой формировалось славянофильское учение: московские интеллектуальные кружки и салоны, связанные с Московским университетом, Московской духовной академией и московской журналистикой, где собирались многочисленные родственники и друзья московских семейств Аксаковых, Хомяковых, Елагиных-Киреевских, Самариных, Одоевских, Черкасских, Свербеевых, Бахметьевых, Беляевых и др., была родной для И. Аксакова, несмотря на его частые отлучки из Москвы. Одним из постоянных центров этой среды можно назвать дом М. П. Погодина: по словам И. Аксакова, сказанным на чествовании пятидесятилетия гражданской и ученой службы историка в 1872 г., «засев с конца тридцатых годов на Девичьем поле, он стал как бы принадлежностью и достопримечательностью Москвы. Долго в памяти живущих останется Девичье Поле в неразрывной и любезной связи с именем Погодина. В его доме, в известные дни, собирались все находившиеся налицо в Москве представители русской науки и литературы, в течение многих последовательных периодов их развития, от карамзинского до пушкинского и гоголевского включительно, и до позднейших времен. Сменялись поколения и направления: он один не менялся и был в постоянном дружеском общении с людьми всех возрастов и классов»3.

«Погодинская изба». Современное фото

В аксаковской семье Погодина почитали почти за родственника: переживали и радовались тем или иным событиям в его личной жизни, порой негодовали и спорили, но при этом доверяли детей его авторитетному влиянию, — после смерти С. Т. Аксакова мать с дочерями, а впоследствии и И. Аксаков с женой, какое-то время жили в его усадьбе. По-отечески воспринял Погодин и сообщение о женитьбе И. Аксакова на фрейлине А. Ф. Тютчевой, считая, «что в этом союзе есть что-то такое взаимноподходящее, гармоническое, какой-то стройный внутренний аккорд, несмотря на видимую разноголосицу, который бессознательно чувствуется всеми»4. «Нынче был Погодин у маменьки, — писал Аксаков невесте 25 октября 1865 г. — Вот в восхищении-то от нашей женитьбы! Он искренно плачет от восторга, имея о тебе самое высшее понятие, а меня зная с трехлетнего возраста. Он очень верит всяким приметам, случайным сопоставлениям, непосредственным ощущениям и т. д., ведет постоянно свой дневник и обещал привезти показать то место в дневнике, несколько лет тому назад, где он написал пришедшую ему в голову мысль, что мне надо на тебе жениться!»5

Несомненно, в формировании первоначальных славянофильских убеждений И. Аксакова сказалось и прямое влияние Погодина, наряду с опосредованным — в первую очередь через его учеников К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина. И тот и другой оставили воспоминания о годах учебы в Московском университете, где особо выделяли лекции Погодина по истории. Наиболее пространно остановился на них Ю. Самарин, отметивший, что «из профессоров того времени действовал не только на меня, но и на многих других Погодин. Он не заискивал популярности, как И. И. Д<авыдов>, лекции его не отличались художественной оконченностию и совершенной новизною лекций Печерина; в даре изустного изложения он далеко уступал Крюкову; но он отличался тем, чего не имел никто из них: мы чувствовали в нем самостоятельное направление мысли, направление, согретое глубоким сочувствием к русской жизни. Чему нас выучил Погодин, я не могу сказать, передать содержание

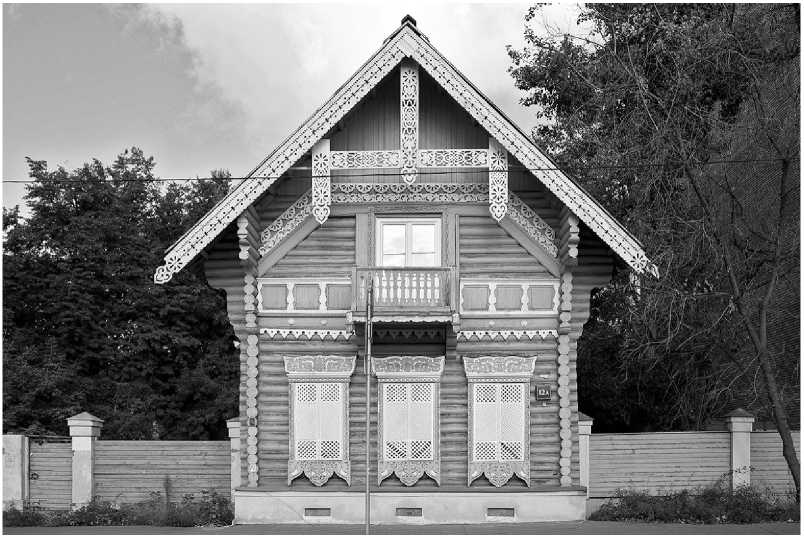

Дореволюционная открытка с цитатой М. П. Погодина его лекций я был бы не в состоянии; но мы были наведены им на совершенно новое воззрение на русскую историю и русскую жизнь вообще. Формулы западные к нам не применяются; в русской жизни есть какие-то особенные, чуждые другим народам начала, по иным, еще не определенным наукою, законам совершается ее развитие. Все это высказывал Погодин довольно нескладно, без доказательств, но высказывал так, что его убеждения переливались в нас. До Погодина господствовало стремление отыскивать в русской истории что-нибудь похожее на историю народов западных; сколько мне известно, Погодин первый, по крайней мере для меня и моих товарищей, убедил в необходимости разъяснения явлений русской истории из нее самой»6.

О патриотическом настроении юного Ивана Аксакова и освоении им, как он сам говорил, «зачинавшихся в Москве толков славянофильского характера» свидетельствует написанная им еще в училище правоведения статья «О возможности русским иметь народную литературу. Разговор», которую он неожиданно обнаружил через много лет, в 1885 г., в бумагах своего однокашника О. И. Квиста7. Утверждая в указанной статье, что «наша литература нисколько не подражательна и имеет такие данные, которые могут ручаться нам, что она будет богаче всех известных до сих пор», И. Аксаков характеризует выявленные им моменты народного духа, отраженные в фольклоре, литературе и языке, служащие важнейшим материалом народной (национальной) литературы. Заканчивает И. Аксаков свою статью в почти панславистском погодинском

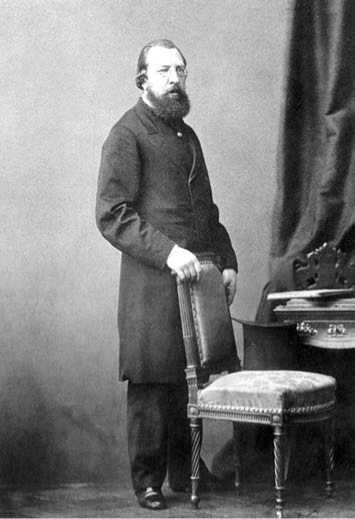

И. С. Аксаков

духе страстным обращением к «народам Запада»: «Широка, глубока жизнь русская, полною рукой черпай из нее гений и, облекая в чистые, поэтические формы, яви на созерцание и удивление векам и народам! Народы Запада! Недалеко то время, когда политическое влияние России обхватит вас, и язык русский, гремя в устах всех славянских народов, слившихся в одно целое от Одера до Восточного океана, от моря Балтийского до моря Черного, от Моравы до Адриатики, огласит и ваши страны и вы воздадите должное народу, соединившему в себе все элементы духа человеческого, все стороны, нужные для достижения идеала, недосягаемого для одного человека, но [более] доступного человечеству, которое [может] достигнуть его через русский народ скорее, нежели все прочие!»8 Отметим, что в общественно-литературном контексте конца 30-х — начала 40-х гг. подобного рода в мундире Училища правоведения. Худ. А. Воробьев, 1842 г.

представления о великом предназначении России стали довольно распространенными: достаточно вспомнить известные высказы-

вания не только М. П. Погодина9, но и И. Киреевского, Пушкина, Гоголя.

Учась в Петербурге, Аксаков, действительно, не был оторван от Москвы благодаря переписке с родными, живо следил за литературными событиями. Когда Погодин бывал в Петербурге, то навещал молодого Аксакова, к которому относился с большой симпатией. Сам же Аксаков испытывал ответственность не только перед своей семьей, но и перед Погодиным, о чем он записал тогда в дневнике: «Теперь [приедет?] Мих<аил> Петр<ович>. Я читал его записку, которую он писал отесеньке обо мне, как только что я ехал, оправдал ли я его надежды!»10 Сам дневник И. Аксаков перешлет в Москву родным именно с Погодиным, который приедет в Петербург в феврале 1841 г. представлять в петербургском обществе только что вышедший первый номер «Москвитянина». Видимо, В. Г. Белинский, переехавший в Петербург ради работы в «Отечественных записках», возникновение этого органа в Москве воспринял как серьезную идеологическую площадку, на которой могут конкурентно развернуться его бывшие московские друзья. В марте-апреле 1841 г. Белинский писал Н. Х. Кетчеру: «…Я снова вышел на большую дорогу <…>, и с нее уже не собьет меня и сам „Москвитянин“ <…>, кто старое помянет, тому глаз вон»11. И. Аксаков, побывав у него в это же время, был неприятно поражен произошедшей с ним переменой: «Он утверждает теперь, что Петербург — великий город (и это он излагает все в статьях своих: Россия до Петра Великого, при Петре и после), что он очеловечился только в Петербурге, что Москву и Кремль надо жечь, как следы нашей глупой старины, что только с Петра начинается наша история, и она в Петерб<урге>, что он познакомился теперь с действительностью и т. д.; прибавь к этому еще самый больной, неистовый вид, самый грубый цинизм, самый площадной язык <…>. Я был удивлен такой перемене <…>. В следующем номере „От<ечественных> з<аписок>“ Белинский отшлепает Ломоносова, бранит Россию, бранит чиновников и офицеров, считая все выражением народа. Вдруг напустился на бедного Мих<аила> Петровича [Погодина] и начал его ругать по-своему. Я не пробыл часу, оставил у него Панаева, уехал и не намерен более быть, разве чтоб взять стихи Лермонтова, которые я у него оставил. Нет, наше поколение не идет так, меняя дор<огою> свои мнения. Вышли теперь из моды и идеалы, и очарования, и разочаровываться будет в чем. Мы любим смотреть на вещи, как они есть, а покуда в стороне, пользуемся ошибками и плодом ошибок переходного поколения…»12

Действительно, И. Аксаков, при том что «покуда был в стороне», порой критически относился даже к некоторым теоретическим построениям старших славянофилов, был вместе с тем на протяжении всей жизни удивительно целен и бескомпромиссен в отстаивании славянофильских идеалов. Есть мнение, что И. Аксаков резко переменился после смерти лидеров славянофильства, став «славянофилом поневоле». Однако он вполне однозначно проявлял свою идеологическую бескомпромиссность и при жизни Хомякова и Константина Аксакова. Так, И. Аксаков убежденно писал в 1859 г. М. П. Погодину: «Согласитесь, что как редактор я должен, по крайней мере, я хочу отвечать за каждое напечатанное слово. В этом-то и был недостаток Москвитянина , что в нем никакого единства не было, что рядом с смелою выходкою стояла тирада уж очень несмелая, что редактор в нем был сам по себе, а сотрудники сами по себе. Если бы Пушкин, Гоголь и проч<ие> дали бы мне в Парус свои произведения, несогласные с духом газеты или противные моим убеждениям, так я бы их не поместил»13.

Что же касается отношения к самому Погодину, то при том что тот иногда удостаивался от Аксакова нелестного эпитета «свинья»14, он с неизменным уважением относился к нему как к большому ученому, патриоту и честному гражданину и охотно предоставлял страницы своих изданий для его публикаций. Строгий к себе, И. С. Аксаков умел с уважением видеть в человеческом облике исторического и современного деятеля за массой личных слабостей и исторических обусловленностей нравственнорелигиозную основу, благородство и чистоту души, объясняющую его место в историческом процессе. Так он оценивал Пушкина, у которого Хомяков, например, не мог почувствовать «басовых нот»15; Гоголя, когда того осуждали за публикацию «Выбранных мест из переписки с друзьями» даже в семье, в том числе и С. Т. Аксаков, и когда, между прочим, сам «сильно смущался выходками на Погодина»16; Ф. Тютчева, крайне ветреного в личной жизни; Ап. Григорьева, «несмотря на многие странности, на резкие увлечения в мнениях и выражениях»17; М. Д. Скобелева, который был «подчас одержим и порочными страстями»18. Такую высокую нравственную основу души отмечал И. Аксаков и у Погодина в письме родным еще в 1854 г.: «…Погодина за много можно уважать, и когда умрет этот человек и представится нам вся жизнь его как одно целое, тогда многие, даже враги, отдадут ему справедливость, а прыщи и бугры, которыми усеяно лицо каждого человека (даже красавицы, если рассматривать в микроскоп) исчезнут, не обратят на себя внимания, когда выдастся вперед общий облик человека. Этот-то общий облик не всегда уважается людьми при жизни человека, впрочем, он и неясно видим тогда; но вообще люди охотнее путешествуют по прыщам и буграм человека, чем всматриваются в общий тип его физиономии.

В Погодине много и много такого хорошего, ради которого можно простить ему многое дурное»19.

При этом сам И. Аксаков, как и другие лидеры славянофильского направления, знал, что Погодин, при некоторых точках соприкосновения, идеологически занимал срединную, охранительную нишу на консервативном поле общественнополитических сил середины XIX в.: «Крайности никуда не годятся; с западной ли стороны упасть в пропасть или с восточной — все равно: прямая дорога посере-дине»20. В первую очередь славянофилы расходились с Погодиным в осмыслении хода российской истории и личности Петра Первого. Погодин видел все ее события как счастливый Божий промысел, сказавшийся в мирном течении социальной жизни, возвышении Москвы, просветительских действиях Петра и предначертанном славном будущем; славянофилы же воспринимали петровские преобразования как вызов Божественному промыслу, как роковую волюнтаристскую ошибку, которая нарушила естественный ход истории и привела к нравственному расколу между народом и правительством, потерявшим национальную идентичность. Тем не менее, кажется, при активно выражаемой общественной позиции, Погодин никогда не претендовал на роль лидера какого-либо направления, ограничиваясь научной и просветительской деятельностью. Поэтому И. Аксаков мог свободно предоставить Погодину, как историческому эксперту и частному лицу, колонки своих газет, но участвовать в изданиях Погодина, как и принимать, например, такую статью, как «Петр Первый и национальное, органическое развитие», опубликованную Погодиным весной 1863 г. в катков-ском «Русском вестнике», считал предосудительным21.

Однако, справедливости ради, нужно сказать, что уже Хомяков в 1858 г. «все более и более» убеждался в том, что «все ошибки Петра оправдываются (т. е. объясняются) странным бессмыслием допетровской, романовской, Московской Руси»22. Ивану Аксакову, для которого позиция Хомякова была наиболее авторитетна, предстояло «оправдать (т. е. объяснить)», разумеется, с оговорками, в числе прочего и противоречия в трактовке самого основного, рубежного, с точки зрения славянофилов, события русской истории, связанного с петровскими преобразованиями. Произойдет это позднее, в пору написания «Биографии Ф. И. Тютчева» (1874) и «Пушкинской речи» (1880). Основанием для такого «оправдания» был сам факт существования русской литературы и науки (который неизменно приводил и М. П. Погодин), благодаря которым и стало возможным формирование народного самосознания.

На страницах аксаковской газеты «День» имя Погодина появлялось или в связи с внутренними вопросами пореформенного времени (например, 6 февраля 1863 г. было напечатано «Мнение, прочитанное выборным, М. П. Погодиным, в частном собрании отделения дворян потомственных 1863 года февраля 2»), или в связи с освещением деятельности Славянского комитета, или в связи со спорами на исторические и филологические темы. Так, хоть и опосредованное, отношение имеет Погодин к публикации своего друга М. А. Максимовича «Новые письма к М. П. Погодину. О старобытности малороссийского наречия», продолжающей многолетнюю полемику, начатую еще в 1856 г.23 М. А. Максимович, доказывающим возникновение малороссийского языка в дотатарское время (старобытное). Максимович обращается к исторической гипотезе М. П. Погодина «о заселении Киево-Переяславской земли великороссиянами на все древнее, до-Батыевское время, и переселении на их место малороссиян с Карпатских гор уже после нашествия татарского»24. Таким образом, Погодин выступает в качестве сторонника Максимовича, полемические стрелы которого направлены в сторону П. А. Лавровского и И. И. Срезневского, доказывающих «ново-бытность» малороссийского языка. Однако при этом Максимович упрекает Погодина в противоречивости его концепции по причине того, что историк увидел прародину малороссиян не в Киеве, на берегах Днепра, а в Карпатах.

Вообще в пору польского восстания вопрос о самостоятельности малороссийского языка имел щекотливый оттенок сепаратизма. Сам Аксаков, имевший многочисленные связи с киевскими и другими малороссийскими литераторами и публицистами и хорошо знавший Украину, даже мысли не допускал, что в украинском народе под влиянием Польши могут возникнуть сепаратистские настроения. Но и он считал вредным и неправильным попытки украинофилов придавать низовому народному украинскому языку, с его точки зрения, диалекту русского, статус литературного, осуждал «попытки создать особенную малороссийскую литературу», хотя и «приветствовал появление проповедей на малороссийском языке»25.

Можно предположить, что в то время статья Максимовича, который ограничился филологическими размышлениями, не представляла опасности в плане сепаратизма, но, благодаря гипотезе Погодина, косвенно указывала на русинов, которых Аксаков считал частью разделенного русского народа, стремящегося к воссоединению с Россией. Много лет спустя, в 1878 г., предмет спора между Погодиным и Максимовичем всплывет в любопытной историософской переписке о началах российской государственности, которую вели И. Аксаков и Н. М. Павлов26.

Н. М. Павлов, публицист, писатель, близкий знакомый И. С. Аксакова, постоянный сотрудник его изданий, вынашивал идею создания популярного труда по русской истории. В первую очередь Н. М. Павлова волновал вопрос о непротиворечивом определении главных движущих сил русской государственности. Затруднение было вызвано сложностью проведения логических линий между тремя знаковыми точками в основании российской государственности: Новгородом, Киевом и Москвой (а в новейшее время возникает еще одна, «неправильная» для славянофилов точка — Санкт-Петербург). Вокруг этих точек и разворачивается историософский диалог между Павловым и Аксаковым. Коренной вопрос, поднятый Павловым, касается обоснования «особенности» Новгорода, который в отличие от других славянских племен, имевших племенное сознание с родовым князем во главе, «рода-племени никогда не составлял. Новгородцы — это выходцы из Стар-города, морские колонисты, торговое варяжское население, ватаги. Они не род-племя, как вятичи, поляне, древляне; они — это и отмечено Нестором — просто славяне. Понятно, почему так. Иначе и быть не могло с высельниками, с колонистами, которые приходили ватагами. Новгород их сборный пункт. Они просто — славяне. Князь нужен был новгородцам более, чем кому-нибудь, как своего рода маклер торговых сделок и третья при разных пререканиях, но и только. Но „владетельный“ князь, да еще с его еще там политикою — им даром не нужен. Они только того и просят: будь у нас маклером и где нужно третьей; платить тебе будем хорошо; но „володети“ и никакой политики, ради Бога, не забирай. А князьям именно хочется „володети“; им любо у родов-племен с самого начала, в Киеве, у древлян, у северян, всюду лишь бы не в Новгороде» (с. 475). Такой строй, созданный в силу экономических и юридических причин, образовал уникальный политический субъект — господин Великий Новгород. Вместе с тем «Новгород может быть господином, когда о бок не завелся другой господин, более понимавший, к чему он стремится. В так называемый удельный период не было того государева господства, которое завелось с Москвы. Господа должны были сшибиться, и другой господин покончил с Новгородским господством». Москва, по Павлову, «ничуть не Великороссия и не Малороссия: она органическое замирение того и другого», «это по преимуществу историею сделанная „политическая местность“, вся образовавшаяся в историческом уже процессе, с самого своего начала <…>. Это прямо вселенское относительно и Киева, и Чернигова, и Новгорода, и Полоцка. Тут вся Русь <…>. Это исполнение чаяния удельного периода» (с. 480).

Таким образом, Павлову представляется не линейное, из одной точки, развитие российской истории, а геометрическое, из двух точек — Новгород и Киев, которые сошлись в Москве. Вместе с тем, Павлов корректирует свое прежнее мнение, что север — это великорусы, а юго-запад — это малороссы. С его точки зрения, «поляне киевских мест и позднейшие хохлы не одно и то же». Новгород — несомненно великорус, а поляне — не малороссы. Великорусский тип — это тип донского казака, который сродни новгородцам. А московский тип — не великорусский, т. к. нет наречия московского, это собственно русский язык: «Язык русский, или, что то же самое, русский народ — исторический язык и народ. <…> Первоначально Киев „делал русскую историю“; и русский язык и русский народ начались здесь; весь этот период зовут Киевским. Потом стремя русской истории обратилось на север; это уж Владимирский или, прямо скажем, Московский период. А хохлы никогда не „делали русской исто-рии“; они входили в нее едва заметной струей во время Киевского периода и тогда смешивались в общем потоке русской истории; потом, оторвавшись от нее, замерли в запорожцев и окончательно кристаллизовались в местном провинциализме уже под влиянием Польщизмы. Есть несомненный тип „великорусса“ в собственном смысле — это Новгород. Да! Древний новгородец — вот великорус как провинциализм местный. <…> Несторовы поляне гораздо ближе подходили к старинным новгородцам, чем так называемые позднейшие хохлы, чем сами нынешние малороссы подходят и к древнему, и к нынешнему новгородцу» (с. 481).

С точки зрения Павлова, современный же малоросс, как этнографический тип, исторически представляет собой «степные станицы кочевых славянских племен, чуть ли не со скифами мешающиеся, потом с хазарами, потом с половцами. Это берендеи, ковуи и прочие черные клобуки, „яже зовомие черкасы“ и т. д. и т. д. <…> вот эта-то южно-русская степная примесь, дававшая себя слышать во времена полян лишь на окраинах этого рода-племени, потом постоянно подваливала все более и более к Киеву из Черноморской степи. <…> Когда наконец волны татарского нашествия схлынули с здешних мест — эти самые станицы, сохранив за собой наследие от татар в самом имени казак, и выступили здесь хозяевами; южными казаками малороссийского типа, запорожского, а не донского. Историческое стремя тогда уже перешло совсем на север; так как они, по тогдашним обстоятельствам, совсем оторвались от этого исторического стремени, то и застыли и кристаллизовались в местный провинциализм» (с. 482–483). «Это очень важный вопрос в истории нашего языка, то есть русского народа, — заключает М. Н. Павлов. — Этим упраздняются все споры Максимовича с Погодиным» (с. 483).

Последняя мысль показалась И. Аксакову «очень остроумною и основательною», и он дополнил ее своими наблюдениями над этнографическим типом «украинца»: «Заметьте одно, что предание о Киеве, о Владимире поются только на северо-востоке, а не в самой Малороссии. Если таковые предания могут быть утрачены в Малороссии, то тем легче предположить совершенное уклонение малороссийского типа от древне-полянского. Это уже новый казацкий тип, который едва ли знали поляне. Под господством этого типа Малороссия называет себя — заметьте — Украйной. Это народное прозвище, а Малороссия — книжное, ученое, политическое. <…> Борода есть существеннейший этнографический признак так называемого великорусского

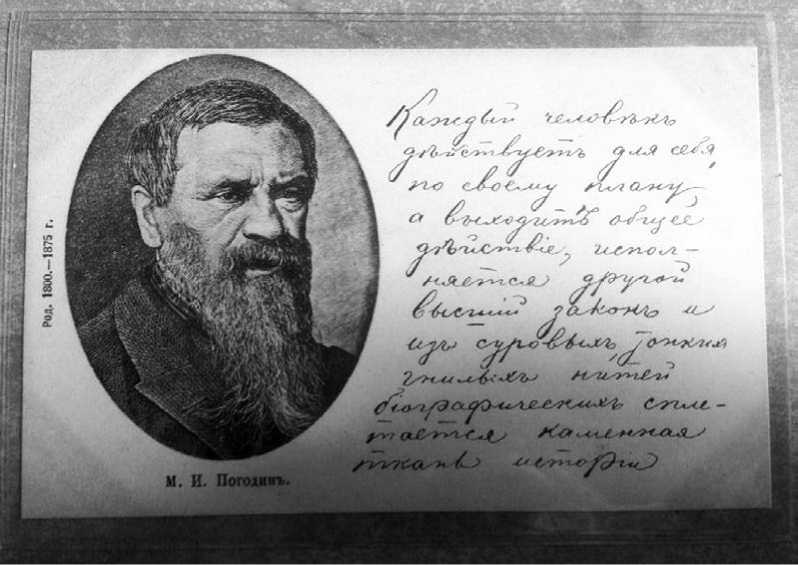

Михаил Петрович Погодин и Николай Иванович Костомаров. Иллюстрация из «Русского художественного листка», 1860 г.

племени. Борода, рубашка сверх шаровар. На фресках Софийского собора рубашка сверх шаровар, есть и бородатые и безбородые. О какой местности говоря, упоминает Нестор о банях, помните: добровольно себя мучили, жгли и т. д.? Потому спрашиваю, что Нестор, значит, живя среди полян, знавал бани, а Малороссия никаких бань не знает , и обычая этого нет; это стало чертой великорусской» (с. 486).

Этот ответ Аксакова о Малороссии и Великороссии окончательно убедил Павлова, что «надо, наконец, упразднить этот вопрос Погодина с Максимовичем: по-каковски говорили Владимиры Мономахи и Юрии Долгорукие — по-малороссийски или по-великорусски? Самое то, что Малороссия не поет песен Киевского периода, доказывает, что „малоросс“ в этнографическом смысле — южный, с примесью азиатства, степняк, и этот степняк кристаллизовался в малоросса — позднее, притом под влиянием Поль-щизны. Но это еще и доказывает, что термин „великоросс“ — термин опять-таки политический: все, что делало русскую историю включительно и с Московским государством, то и поет киевские песни, а что не делало общей нашей истории — то и знать не знает этих песен» (с. 489–490). Аксаков остался «вполне доволен» (с. 492) разъяснением Павлова об «упразднении» давнего спора Погодина с Максимовичем.

В начале 1864 г. в газете «День» развернулась полемика между двумя историками — М. П. Погодиным и Н. И. Костомаровым, вызванная публикацией статьи последнего «Куликовская битва», в которой со ссылкой на объективность дана негативная оценка Дмитрию Донскому. Эту историю подробно осветил Н. П. Барсуков в 21 томе биографии Погодина в нескольких главах27. Завязавшаяся полемика поднимала важный с точки зрения славянофилов вопрос о нравственном отношении к истории, поэтому Аксаков энергично приветствовал появление статьи Погодина в своей газете. И все же вряд ли Аксаков был вполне доволен осуществленным в погодинской полемике сдвигом нравственного критерия в оценке исторического события в сторону патриотического. А скорее всего именно так поняли и одобрили позицию Погодина крайне правые консерваторы Аскоченский28 и А. С. Норов,29 мнение которых не являлось для Аксакова авторитетным. Нравственную концепцию истории разделяли все славянофилы, но И. Аксакову конкретная историософская аргументация Хомякова, не игнорирующая «темные» стороны русской допетровской истории, казалась более убедительной, чем, например, исторические представления «идеалиста» К. С. Аксако-ва30 или «логика» Ю. Самарина. Уже в 1879 г. в предисловии к публикации в «Русском архиве» писем Хомякова Ю. Самарину он дает весьма показательную в этом отношении и сочувственную характеристику адресанта: «В нем поэт не мешал философу, а философ не смущал поэта <…>. Он не только не боялся, но признавал обязанностью мужественного разума и мужественной веры спускаться в самые глубочайшие глубины скепсиса и выносил оттуда свою веру во всей ее цельности и ясной, свободной, какой-то детской. Он презирал веру робкую, почиющую на бездействии мысли и опасающуюся анализа науки»31.

Аксакову, как поэту, импонировало и то, что логические построения славянофильской теории истории Хомяков усиливал или добавлял поэтическими откровениями, иногда вызывавшими неоднозначную реакцию у славянофильского кружка. Именно такие, парадоксальные и провокационные вещи были наиболее созвучны умонастроению И. Аксакова. Так, одним из часто цитируемых в публицистике Аксакова 1860-х гг. является стихотворение Хомякова «Не говорите: „То былое…“» (1844), вызванное «досадою на П<етра> Вас<ильевича> Киреевского»32. В стихотворении, имеющем авторское название «Исповедь русских», перечисляются темные «грехи» прошлого: княжеские усобицы, татарское иго, сложные отношения с Литвой, предательство Новгорода и его разорение, «двоедушие Москвы», события Смутного времени, крепостное право — все эти «темные отцов деянья» оказались, по мысли поэта, возможными в результате чудовищного падения нравов в средневековой Руси и прямого отказа следовать правде Божьей. Хомяков подводит к мысли, что эти грехи остались неискупленными, поскольку в современной России еще не сформировалось нравственное самосознание, явственным признаком которого станет искреннее покаяние33.

В 1862 г. И. Аксакову представилась возможность непосредственно выразить свое понимание сущности исторического процесса в связи с празднованием тысячелетия России. Передовую И. С. Аксакова, посвященную празднованию тысячелетия России, которая должна была появиться на страницах газеты 8 сентября 1862 г., не пропустила цензура, и опубликована она была через три года уже в «бесцензурном» «Дне»34. Статья была присовокуплена к передовой статье «Москва» от 25 сентября 1865 г. («На наших глазах совершается любопытное, многознаменательное явление. Русские немцы апеллируют к матери Германии, и мать Германия вступается за свою утробу в России…»). Аксаков находил, что мысли, высказанные в этой статье, не потеряли своей актуальности, о чем он поведал в письме невесте: «Может быть также, ты будешь недовольна помещением статьи о тысячелетии, покажется, что я слишком дорожу своими статьями. Но она приходится здесь очень кстати, да и мысли эти нужно высказать, а придумать им иную форму не умею, да и некогда, а они высказаны очень удачно»35.

Начиналась статья с характеристики празднования тысячелетия России как навязанного властями казенного мероприятия,

И. С. Аксаков. Фото 1865 г.

значение которого непонятно простому народу: «Нынешний день назначен днем празднования тысячелетия России. Нынеш-

ний день Россия из собственных уст воздает себе хвалу и собственными руками ставит себе памятник славы в Великом Новгороде. Такова официальная программа официального торжества, которого значение, впрочем, едва ли доступно пониманию простонародной России36. Она не ведает наших археологических вычислений, она не причастна юбилейной сантиментальности; ей — живущей непрерывным исто- рическим преемством народного духа — мало известны времена и лета минувшего — внешние грани внешней истории»37. Впрочем, внешняя история была органично передаваема летописцами в монастырях, а Петр это нарушил. По мнению Аксакова, если говорить о народном восприятии истории, то существенной, коренной, очень важной чертой является то, что русский народ воспринимает историю с нравственных позиций, поэтому и возникают вопросы об оправдании или порицании Иоанна Грозного или Бориса Годунова, и ни одно «темное пятно нашей исторической тысячелетней жизни, ни одна совершенная нами неправда в каком-нибудь XIV или XV веке не осталась и не останется без указания, без строгого осуждения и, следовательно, возмездия если не в жизни, то в области сознания»38. Это касается даже «двоедушия Москвы в собирании Московского государства». Напомним, в полемике с Костомаровым Погодин ставит ему в вину несердечное, отстраненное отношение к Москве, несмотря на признание за ней звания основательницы государства: «Да нравится ли вам это? С удовольствием ли, с радостью ли вы это признаете? Вот в чем дело! И я вам скажу откровенно, что вам это не нравится, что для вас желательнее было бы, вместо Москвы, видеть Х, или У, или… Потому-то говорите даже мне: вашу Москву, и не называете ее своею, вашею!»39

Заканчивает редактор «Дня» статью о тысячелетии российской государственности уже упомянутым выше стихотворением Хомякова об историческом грехе отцов «Не говорите: „То былое…“», которое он называет «пророческим». При цитировании стихотворения И. Аксаков, тем не менее, выпустил строчки о «темных» делах Смутного времени и прямые укоры в отсутствии христианской веры, видимо, учитывая позицию К. Аксакова и, возможно, Погодина, но особенно выделил строчки в конце стихотворения: «За все беды родного края …»

Мысль, содержащаяся в этом стихотворении, была особенно близка И. Аксакову, который не был склонен идеализировать древнерусское прошлое, и именно эти стихи (как и некоторые пассажи из неопубликованной 8 сентября передовой) он вновь повторит при представлении новой книги «История Новгорода (Рассказы из русской истории). Сочинение Ивана Беляева. Книга вторая. Москва, 1864 г., 628 стр.»42. «Новый труд многоуважаемого нашего ученого И. Д. Беляева, — размышляет И. Аксаков, — принадлежит к числу тех немногих в русской литературе трудов, которые вырабатывают в России самосознание. Известно, что самосознание — дело сколько великое, столько же и трудное <…>. Нужно ли говорить русскому читателю, что у нас в России для людей просвещенных, долженствующих быть органами самосознания в России, это дело затруднено вследствие переворота, которым нарушена жизненная связь нового поколения с началами, укреплявшими историею Древней Руси, и весь ход просвещения ускорен слишком спешным и несколько внешним сближением нашей жизни и мысли с жизнию и мыслию западноевропейских народов»43.

Противопоставляя «подражательный» характер западнической исторической науки самобытной славянофильской, которая указала дальнейший путь ее развития, Аксаков считает, что «путь, которым должно после них (Хомякова, К. Аксакова и др. — Н. В. ) идти самосознание России в каждом просвещенном русском, можно определить так: этнографический, знакомящий с современным коренным народом России и его бытом, равно как и с бытом племен славянских; археологический, раскрывающий все формы быта русско-славянского в прошлом, когда лучшие начала, его создавшие, обнимали весь народ русский, — и путь в собственном смысле исторический, указывающий условия, способствующие росту или замедлявшие и искажавшие его. Само собой разумеется, что все это должно быть в форме научной и, следовательно, не в разрыве, но в свободной самостоятельной связи с западноевропейскою наукою, а не в рабском лепетании с ее слов об ее жизни, ибо у ней, к ее несчастию, об нас слова не имеется. Таков путь, которым должна идти наука в России, — следовательно, и наука отечественной истории»44.

В последний год издания «Дня» Аксаков опубликовал материал Погодина, касающийся Карамзина45. Это был отрывок летописи жизни историка, данный практически без комментариев, из двухтомного биографического труда о нем, который Погодин издаст через год. А в предисловии уже к этому изданию он выскажет надежду, что главная его цель — да «в молодом нашем поколении обновится и возбудится чувство любви и благоговения к Карамзину как идеалу русского писателя, гражданина и человека»46. А само издание будет посвящено цесаревичу, великому князю Александру Александровичу «как призванному покровителю просвещения, которое составляет главную основу государственного благосостояния», с пожеланием, чтобы на его пути встречалось «как можно чаще граждан, исполненных Карамзинского духа и преданности Православной Церкви, Престолу и Отечеству, нашей Святой Руси, граждан, говорящих, не обинуясь, правду»47.

И. С. Аксаков, получив подарочный экземпляр 30 ноября 1866 г., писал Погодину: «Всею душою благодарю Вас за присылку Вашего Карамзина, которого начал читать с живейшим интересом. Мне очень дорого это Ваше внимание. Предисловие Ваше и посвящение очень хороши. Вот это настоящий монумент Карамзину, воздвигаемый историком-учеником историку-учителю — всею палитрою души — человеку, для которого душа была все, — беспредельною любовью — самому любве обильному сердцу»48.

Разумеется, такая установка вела к мифологизации реального исторического персонажа, но и сам Погодин в глазах Аксакова, отметившего погодинское предисловие

и склонного в биографических исследованиях подчищать все лишнее, должен по трудам своим приближаться к «идеалу русского писателя, гражданина и человека». Аксаков часто упоминал «погодинские» слова о том, что «недостаточно уметь умирать по-русски, нужно уметь по-русски же мыслить, чувствовать, жить…»49 Неуемная энергия на благо Отечества подпитывала погодинскую формулу «жить по-русски». 17 июня 1874 г. Аксаков писал жене: «Погодин истинно изумителен своею деятельностью и молодостью. Такая молодость дается только в награду жизни совершенно чистой, а его жизнь мне известна уже лет 40, — и уже 30 лет совершается она на Девичьем Поле, все в той же комнате, за тем же столом, в тех же креслах»50. Видимо, при целостном осмыслении феномена Погодина «чистота жизни», нравственное отношение к истории, охранение народных устоев и преданий51, стремление к просвещению и национальное

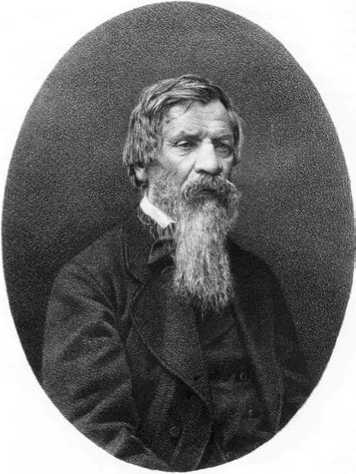

М. П. Погодин. самосознание, религиозность и даже суевер-

Гравюра с фотографии начала 1870-х гг. ность, — все то, что характеризует, с точки зрения славянофилов, русский народ, позволило Аксакову назвать Погодина человеком «непосредственно русской природы»52.

А. Н. Бачинин, констатируя, что «целый пласт существующей литературы о жизни

и трудах М. П. Погодина состоит из противоречивого конгломерата оценок, мнений, взглядов, концепций», находит, что «он вроде бы не сумел вписаться ни в одно из общественных направлений своего времени. В нем замечали много и западнического, и славянофильского: „С Соловьевым он горячо станет ратовать за Петра, но резко разойдется с ним из-за Грозного; заодно со славянофилами он готов переломить литературное копье за Минина, Сусанина и Скопина, но в ‘петербургском периоде’ не увидит ничего специфически петербургского“. Означало ли это отсутствие выработанной позиции, твердого взгляда? На этом никто особенно не настаивал. Тому, каким образом их артикулировал сам профессор, не считали нужным придавать значения. Многим казалось, что по складу мысли он ближе всего стоял к первому поколению славянофилов. Известные разногласия или особые отношения с ними, наряду с прочими фактами биографии Погодина, принуждали других выделять его в „одно целое направление“»53.

И. С. Аксаков никогда не записывал Погодина в славянофилы, однако без осмыс- ления его влияния на становление и развитие того направления, которое представляли славянофилы в русской общественно-политической и философской мысли XIX столетия, характеристика этого явления явно будет неполной.

Список литературы "Жить по-русски...": историософские воззрения М. П. Погодина в оценке И. С. Аксакова

- Аксаков И.С. Письмо к М. П. Погодину // РГБ ОР Пог / II. Оп. 1. № 37.

- Аксаков И.С. Письма к А. Ф. Тютчевой // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 236.

- Аксаков И.С. Письма к А. Ф. Аксаковой // РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 235.

- Аксаков И.С. Письма к М. П. Погодину // РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. Ед. хр. 56.

- Аксаков И.С. М. П. Погодин. Некролог // Православное обозрение. 1876. № 2. С. 395.

- Аксаков И.С. Письма родным. 1844-1849 / Изд. подг. Т. Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1988.

- Аксаков И.С. Письма родным. 1849-1856 / Изд. подг. Т. Ф. Пирожкова. М.: Наука, 1994.

- Аксаков И.С. Сочинения. Т. 5. Государственный и земский вопрос. Статьи о некоторых исторических событиях. 1860-1886. М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1886.

- Аксаков И.С. Собрание сочинений. Славянский вопрос. Кн. 1 / Изд. подг. А. П. Дмитриев и Д. А. Федоров. Отв. ред. Б. Ф. Федоров. СПб.: Росток, 2015.

- Аскоченский В.И. [Без подп.] Димитрий Донской, обезславленный г. Костомаровым // Домашняя беседа для народного чтения. 1864. Вып. 18. С. 433-438.

- Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн.21. СПб.: Типография М.М. Стасюлеввича, 1907. С. 389-405.

- Бачинин А.Н. М.Н. Погодин в отечественной историографии: заметки // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2010. № 7(50). С. 28-42

- Вихрова Н Н. И. С. Аксаков и Н. С. Соханская: Перипетии творческого взаимодействия // Христианство и русская литература: Сборник 8 / Отв. ред. В. А. Котельников и О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский дом, 2017. С. 467-486.

- Вихрова Н Н. Пушкин в дневнике молодого Ивана Аксакова // Русская литература. 1999. №2. С. 169-181.

- Вихрова Н. Н Ранний критический опыт И. Аксакова // Русская литература. 2011. № 2. С. 173-183.

- «День» И. С. Аксакова. История славянофильской газеты. Исследования. Материалы. Постатейная роспись. Часть I / Под общ. ред. Н. Н. Вихровой, А. П. Дмитриева, Б. Ф. Егорова. СПб.: Росток, 2017.

- Люди русской правды: Переписка И. С. Аксакова с государственными и общественными деятелями (1855-1886): Тексты. Комментарии. Адресаты / Под общ. ред. А.П. Дмитриева и Б. Ф. Федорова. СПб.: Росток, 2018.

- Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями М. Погодина. Ч. 1. М.: Типография А. И. Мамонтова, 1866.

- Павлов Н.М. Из переписки с Иваном Сергеевичем Аксаковым // Русская старина. 1887. № 6. С. 469-494.

- Першкина А.Н. Анонимные тексты в журнале «Время»: опыт атрибуции // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2014. № 1. С. 146-163.

- Погодин М.П. Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны. 1853-1856. М.: Типография В. М. Фриш, 1874.

- Полное собрание сочинений А. С. Хомякова. Т. 8. М.: Университетская типография, 1904.

- Розенблюм Н. Белинский в неизданной переписке современников // Русская литература. 1862. № 1. С. 195-211.

- Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма, 1840-1876 / Сост., авт. вступ. ст. и ком-мент. Т. А. Медовичева. М.: Терра, 1997.

- Семья Аксаковых и Н. С. Соханская (Кохановская). Переписка (1858-1884) / Сост., вст. ст., подг. текста и комм. О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2018.

- Тютчева А. Ф. Письма к Е. С. Шеншиной // РГАЛИ. Ф.10. Оп. 1. № 232.

- Ширинянц А.А. Русский хранитель. Политический консерватизм М. П. Погодина. М.: Русский м1р, 2008.