Знак как отображение географического пространства-времени: возможности междисциплинарных исследований

Автор: Паранина Алина Николаевна, Паранин Роман Викторович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Научный поиск

Статья в выпуске: 3 (40), 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследования северных лабиринтов, проведенные авторами с помощью гномона солнечных часов-календарей, позволяют реконструировать процесс создания знаков как отражения (графического отображения) технологий астрономического ориентирования в пространстве-времени. В статье рассмотрены: семиотические возможности графиков тени как моделей географического пространства-времени (маркировка сезонов года и положения в географическом пространстве); примеры графического и семантического соответствия характерных форм тени и образцов материальной и нематериальной культуры; новый метод семиотических и лингвистических реконструкций - от природного источника информации о пространстве-времени.

Знак, информация, навигация, гномон, форма тени

Короткий адрес: https://sciup.org/140223918

IDR: 140223918 | УДК: 911.3.009

Текст научной статьи Знак как отображение географического пространства-времени: возможности междисциплинарных исследований

Паранина А.Н., Паранин Р.В. Знак как отображение географического пространства–времени: возможности междисциплинарных исследований // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 3. – С. 95–101.

Объекты и методы

Северные лабиринты – спирали, выложенные из дикого камня, располагаются на берегах северных морей от Великобритании до России; знаки лабиринта встречаются на всех континентах кроме Антарктиды и весьма почитаемы у всех народов (рис. 1, А, Б). Самое большое и древнее скопление лабиринтов находится на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага (на площади 1,25 кмІ более 30 объектов возрастом до 6500 л.).

Наши исследования лабиринтов Белого моря 2009–2016 гг. показали, что бис-пиральные лабиринты-гномоны могут выполнять функции солнечных часов-календарей [3–7; 9–13]. Наиболее функциональны выкладки рисунков, симметричных относительно меридиана, проведенного через центр, – в них полуденная тень центрального сложения (или одиночного камня), достигает в течение года крайних дуг: летом – внутренней, зимой – внешней (рис. 1, А).

Гномон (греч. «тот, кто знает») вошел в историю культуры как древнейший астрономический инструмент – угломер, который обеспечил объективную основу существующих систем измерения, а в навигации – определение географической широты и создание региональных сетей . Сравнение знаков с геометрией (формой) теней позволяет установить их семантические связи с первоисточником – природой в планетарно-космическом измерении.

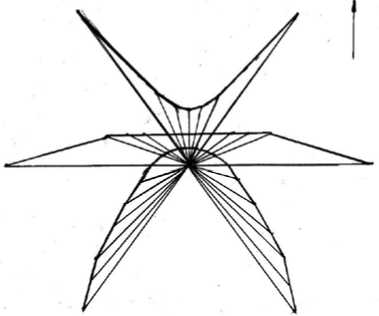

Если последовательно прочерчивать положения тени и соединять вершины линий, расходящихся от гномона, получится графическая запись движения Солнца за один день – вилы света (рис. 2, А, В). Очевидно, что этот график тени составляет геометрическую основу атрибутов верховных языческих богов: рыбий хвост (отдельные черточки – плавниковые лучи), рога (черточки – годовой прирост) или крылья (черточки – перья). Шесть основных направлений соответствуют равноденствиям и солнцестояниям и образуют матрицу ка-

Общество

А

Б

Рис. 1. Биспиральные лабиринты и технологии гномона: А – лабиринт № 1 на Большом Заяцком о-ве, d = 10 м; Б – критская серебряная монета; В – лабрис из коллекции археологического музея в Ираклионе (о. Крит).

В

А – зимнее солнцестояние: тени ложатся в северном секторе площадки, т.к. восходы/заходы Солнца имеют место в южной половине горизонта;

Б – весеннее и осеннее равноденствия: тени образуют линию З–В;

В – летнее солнцестояние: тени ложатся в южном секторе площадки.

Рис. 2. Схема площадей, покрытых тенью (гномон в горизонтальной проекции – точка).

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2016

лендаря, а также многих знаков, образов и символов.

Графическая модель года по расчетам суммы суточных теней (с интервалом в 1 час) на 22 число каждого месяца является ключом к пониманию целого ряда символов, образов и легенд. При её художественной интерпретации получается лабрис – двусторонний двурогий топор Зевса (рис. 1, В) и другие сакральные образы: солнечный рак, многорукий или шестирукий Шива, лотос как символ «дня богов», длящегося один год, феникс, дракон и др. Площадь, покрытая тенью – основа солярных символов, отражающих время, цикличность, неразрывное единство мира: света и тени, хаоса и порядка.

Алгоритм кодирования знаков приро -ды «природный процесс – знак – мифологический образ» позволяет дать этим понятиям новые определения, основанные на их функциях, свойствах и генезисе: «знак» – графическая модель природного процесса (реальное его отражение, абстрактное для восприятия); «образ» – художественная модель знака (конкретен по форме, идеален по содержанию); «миф» – обобщенная образно-сюжетная модель природного процесса (при раскрытии рационального содержания мифа, его мистическая составляющая существенно уменьшается).

Результатом проведенного исследования стала навигационная концепция информационного моделирования мира и новые методы анализа семиотики природы и культуры [5; 11].

Обсуждение результатов .

Исследования технологий навигации позволяют установить связь графических знаков и художественных образов: 1) между собой (знак–знак, знак–образ, образ–образ); 2) с природным процессом (астрономическим событием и его фенологическим следствием, значимым для жизни); 3) с фонетическим эквивалентом – огласовкой. В таблицах приведены некоторые примеры соответствия знаков и символов календар- ным формам тени и элементам астрономических инструментов (табл. 1–3).

Звуки, обозначаемые латинскими буквами V/U, легко заменяются (например, в английском, осетинском и др.). Генетическое родство графики этих букв можно объяснить на навигационной основе, если сопоставить U с верхней, а V – с нижней границами зимней тени (рис. 2, А). Содержание этих знаков – полный цикл, начало и конец дня и года, первый день в Заполярье, формируется в процессе прямого визирования (наблюдения восходов/заходов

Солнца в пригоризонтной обсерватории), а на этапе обратного визирования (по гномону) – дополняется осознанием единства света/тени.

Звук «у» входит в древние сакральные имена (например, Укко – верховный бог в карело-финском эпосе, Уран – бог неба в греческой мифологии), в обозначение времени – ур ( hour , англ.). Поскольку вилка, обращенная «рогами» вверх, отображает самый короткий день года, когда восход и заход максимально сближаются, а в полярных районах сливаются в одну точку, то

Таблица 1

Семиотика и семантика графика тени за год

|

№ |

График тени |

время года |

знаки-эквиваленты |

Семантика знаков |

|

1 |

V |

Зима |

V |

буква «в» лат. |

|

U |

буква «у» лат. |

|||

|

Рога, поднятые вверх |

бык – символ зимы |

|||

|

Сокол, летящий вниз |

элемент геральдики |

|||

|

треугольник вершиной вниз |

«зимняя пирамида» |

|||

|

2 |

─ |

весна/ осень |

горизонтальная линия |

граница: зима/лето, параллель |

|

Сокол (Др. Египет) |

символ Солнца |

|||

|

3 |

Λ |

Лето |

Λ, |

буква «л» кириллица |

|

Δ |

буква «дельта» греческого алфавита |

|||

|

пирамида ▲ |

верх, вертикальные связи, наиболее устойчивая форма в поле силы тяжести Земли |

|||

|

«всевидящее око» М®Й Л I 1 |

гномон фиксирует на графике весь путь Солнца (а в пригоризонтной обсерватории фиксируются только точки восхода/захода) |

|||

|

Рога вниз |

поверженный бык |

|||

|

Сокол, летящий вверх |

элемент геральдики |

|||

|

4 |

Х |

Солнцестояния |

«косой» крест, треугольники, совмещенные в гексаграмме |

Зима и лето, земля и небо, огонь и свет: единство противоположностей, взаимное дополнение |

|

5 |

Ж |

год |

коло (рис. 2, Г; 3), Ж, форма креста (I +Х) |

Буква «Ж»; графическая матрица алфавита и образов пространства– времени (лабрис, лотос, Шива, орел др.) |

Общество

Семиотика и семантика графика тени за сутки

|

№ |

График тени |

время суток |

знаки-эквиваленты |

Семантика знаков |

|

1 |

I – черта |

восход |

1, I |

единица, первый, начало. |

|

2 |

V/U – вилы |

заход |

2, S, Z, N |

цикл измерений; четность (парность); направление, угол, номер. |

|

3 |

перегиб, середина |

полдень |

Y |

буква «ипсилон» греч., «игрек» лат. прообраз меридиана, оси ординат |

|

4 |

3 луча из одной точки |

восход, заход, полдень |

трезубец |

символ власти над тьмой и хаосом: атрибут Зевса, Посейдона, Шивы; тамга Рюрика («лапка ворона») |

|

5 |

расходящиеся лучи |

прорисовка по часам |

разметка солнечных часов |

тени, расходящиеся от гномона: «венчик», «раковина», «павлин», «рыбий хвост», «рога», «крылья» и др. |

Таблица 2

Семиотика и семантика технологии инструмента-гномона

|

№ |

Инструмент |

Комментарий |

знаки |

Семантика знаков |

|

1 |

I |

Вертикальный гномон |

I, Т |

Первый угломер – источник знаний и знаков (посох, скипетр, жезл, фигура человека, таула, столп, трон); тор (полдень), топ (место); начало, время, бытие (ist) |

|

2 |

ST |

Гномон и веревка (или змея) |

кадуцей, посох Асклепия и др. |

Шест и веревка – основа разметки и измерения, циркуль, отвес, прямоугольный треугольник (3х4х5); змея – символ вечности–возрождения (циклического времени), спираль, зигзаг (граф). |

|

3 |

L |

Вертикальный гномон с тенью |

L, 7, Г |

Обозначение тени-знака: угла, движения, левой стороны, горизонтальной плоскости |

|

4 |

А |

Наклонный гномон |

А |

Буква – символ начала, заменила в этом значении «I» и «Т» |

|

5 |

О |

Круг, лимб |

О |

Круг – модель горизонта, Лимб – разметка круга, этапы цикла |

|

6 |

▫ |

Точка – горизонтальная проекция гномона |

▫ ! i |

Обозначение Солнца в астрономии (круг с точкой) и лингвистике (знак восклицания, «и» с точкой) |

|

7 |

П |

Солнечные врата, окна и др. формы направленного луча |

П |

Буква «п», кириллица |

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2016

получаем объективное обоснование природной основы ряда слов, связанных с понятием «узкий». Реалистичное объяснение получает так же ткацкое понятие «уток» – нить, которая вплетается между прямыми параллельными элементами «основы», и образует острый угол на краях холста.

Двусторонняя форма графика света объясняет: имена верховных богов (например, di-we крито-микен. «бог», Дий – Зевс, Дый – славянский аналог Зевса, Дивы – боги и полубоги, санскр. «сияющие», Буга – в мифах Сибири и др.; мифологические сюжеты и народные традиции , в которых бык – олицетворение зимы (беды), и победа над ним обеспечивает приход лета (жизни), например, сибирские календарные мифы о борьбе быка и коня, жертвоприношения быков в античности и традицию корриды. Укрощение минотавра в лабиринте так же можно понять на основе календаря, т.к. штык и веревка – инструменты, необходимые и достаточные для его создания (рис. 1, Б).

Гномон дает лингвистике объективные критерии и материальная основа для анализа наименьших фонетических единиц и графических элементов – звуков, букв, слогов. Например, можно выделить основу понятий, образованных с помощью элементарной фонетической единицы пе-: перо (деталь графика теней и элемент крыла птицы) – перст (палец-гномон технологии ладонь-часы/календарь – в Карелии и Армении) – Перун (бог-громовержец, воплощаемый форме вертикального гномона-идола) – петр (камень, астрономический визир мегалитического календаря). Приведенные понятия связаны с технологиями солярного ориентирования и солнечным культом, что позволяет соотнести значение исходного элемента пе- с понятием «свет».

При добавлении в рассматриваемую выборку новых понятий, гласные звуки не учитываются, а согласные варьируют: взаимозаменяемы в/ф/б/п, р/л, д/т и другие парные звуки [1; 2]. Например, Пейва /pдivд «Солнце /день», в карел. и финн. языках. Очевидна связь со светом и Солнцем слов: wa-o – обозначение лабиринта в микенских текстах, Ваал – верховный финикийский бог (изображается в трехрогом шлеме), вал – возвышенность (часто встречается в топонимах Карелии), вол – бык с преувеличенными размерами рогов, би – шест в китайской гномонике I тыс. л. до н.э.

Природный феномен, обозначаемый понятием «свет», – источник жизни, энергии и информации, имеющий огромное количество свойств и отношений, каждое из которых может быть обозначено. Например, исследования истории оптики показали, что понятия «glas» (свет) и «глаз» (орган зрения) идентичны фонетически, т.к. являются звеньями одного процесса [8].

В [1] представлена концепция топонимической маркировки территориальных систем по Солнцу, состояние которого можно описать тремя основными характеристиками: цвет, высота, температура. Южные элементы систем получают названия, харак- теризующие Солнце в полуденной кульминации: горячий, высокий, красный; северные элементы маркируются понятиями «белый», «низкий», «холодный». На широком топонимическом материале, автором рассмотрено значение парных звуков р/л в корнях рус- и лоп-, как противопоставление юга и севера. Ретроспективный анализ технологий навигации позволяет нам соотнести возраст этих названий с эпохой мегалитов [6].

В технологии обратного визирования суточная кульминация Солнца отмечается по тени, направленной на север. Этот надежный ориентир, получаемый ежедневно в любой точке географического пространства, объясняет фонетическое сходство слов: нем. Norden «север» и Ordnung «порядок», лат. ось ординат , ороген «горы» и других, связанных с высшей точкой процесса (кульминацией). В фонетической паре р/л гномон раскрывает новые соотношения: движение Солнца (Ра) и знак (форма тени), вертикальная и горизонтальная плоскости, восток и запад, правая и левая стороны (лицом к северу).

Навигационная природа знака объясняет графическое и семантическое родство знаков, применяемых для обозначения времени и температуры (Т), а так же совершенно несходных букв и звуков ф/т [ f / t ] – Фео/Тео/Дао (в именах, в обозначении бога), где: Т – гномон и основные ориентиры СЮ и ЗВ; Δ – соответствует летней пирамиде, обращенной вершиной вверх – символу движения вверх и жизни (рис. 2, В); Ф – полному годовому кругу, в котором проявляются все процессы природы, включая разрушение [5; 7].

В качестве комментария к семиотическим возможностям инструментов разной формы (табл. 3), отметим, что первые описания солнечных часов в форме «Т» относятся к 1306–1290 до н.э. (на стене гробницы Сети 1), а на Севере России до сих пор существует традиция установки навигационных крестов перекладиной на север, что служит компасом для путников и моряков.

Мегалитические сооружения в форме буквы «Т» известны как таулы на о-ве Минорка в Средиземном море (возраст 3000 л.). Таула располагается в южной части или в центре поселения, достигает высоты 3,7 м и представляет собой вертикальный столб (монолит или несколько камней, друг на друге) перекрытый горизонтальным камнем. К столбу обычно примыкает U-образная стена. Т-образные инструменты обнаружены так же в восточ- ной Турции, в т.ч. на мегалитическом комплексе Гебекле-Тепе (более 11000 л.).

Эффективность использования Т-образного гномона (тау-креста) была проверена нами в эксперименте. Тень от предмета в форме «Т», обращенного перекладиной на север, симметрична в моменты прохождения Солнца через точки с азимутами 90° и 270°, и только в полдень превращается в прямую линию. В остальное время дня, тень перемещается с запада на восток в форме, напоминающей букву «Г», а ее прорисовка напоминает знак свастики. Эти результаты согласуется с навигационным прочтением названия знака, предложенным нами в 2010 г.: св «свет» и стик «палка» [7].

Вертикальный гномон и его тень, связанные лучом света, образуют прямоугольный треугольник, стороны которого всегда соотносятся как 3–4–5 (это соотношение, лежащее в основе теоремы, одно из доказательств которой принадлежит Пифагору, использовалось в Др. Египте с XXIII в. до н.э. и в Др. Вавилоне с XXVIII в. до н.э.). Мифологизированный образ этого треугольника, названного в античное время «египетским», представлен тремя персонажами Осирис–Изида–Гор, который в некоторых версиях заменяется на Время. Распределение сторон треугольника между родителями Гора очевидно: вертикальная сторона – инструмент, олицетворяет мужское начало, горизонтальная сторона – его подвижная тень, которая непрерывно меняет форму, транслируя движение Солнца (точнее – суточное и годовое движение Земли). В Китае рисунок треугольника 3–4–5 помещен в книге «Чжоу би» («Чжо-уский/всеохватный гномон»), написанной в I тыс. до н.э. в качестве математического канона. Примечательно название книги, в которой «Чжоу би» впервые упомянут – «Трактат о небесных знаках».

Поскольку практика астрономических наблюдений порождает одни и те же знаки, знания и философию, то нет нужды представлять сходные элементы разных культур как результат заимствования. Так, в одной из основных концепций китайской натурфилософии инь–ян, «инь» первоначально означало «северный, теневой», а «ян» – «южный, солнечный склон горы» (это можно отнести к этапу прямого визирования, связанному с ландшафтными ориентирами). Цитата из трактата «Ней-цзин» поэтически передает противоречивость использовании технологии гномона в процессе отражения информации природы в знаке и знании – контрасты соот-

Общество

ношений: непрерывного движения неба и спокойствия земли под ногами наблюдателя, энергии Солнца, активности инструмента, трансформирующего эту энергию и пассивности тени, зафиксированной материально, графически – на плоскости земли:

Небо – это субстанция ян, а земля – это субстанция инь. Солнце – это субстанция ян, а Луна – это субстанция инь… Субстанция инь – это покой, а субстанция ян – это подвижность. Субстанция ян рождает, а субстанция инь взращивает. Субстанция ян трансформирует дыхание-ци, а субстанция инь формирует телесную форму.

Соотношение женского и мужского начала типично: ян – вертикаль, собственно процесс/инструмент, и инь – форма тени, информация . Название энергии ци [tsi] так же имеет фонетические и семантические аналогии (ist).

Развитие навигации и оптики, формирование частного понятия «отражение» и соответствующей философской категории – неразрывны. Наши исследования тамги как знака пространства–времени, показали, что отражение природного процесса в знаке и знании может передаваться посредством симметрии и равновесия, – не только в графической основе изображения, но и в смысловой и событийной линиях художественного сюжета, в структуре имен и названий. Например: Шамаш, Истис, Осирис, керек-сур (дом Солнца) и др. Это позволяет нам предположить, что слово может представлять собой схему природного процесса и/или алгоритм его познания (измерения) [5].

Гномон обеспечивает реалистическое понимание основы знаков и слов восхо- дящих к понятию «мера»: Мир, Меру, мен («я», «камень» и «человек»). В контексте со-

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2016

лярного культа, основанного на развитии навигационных технологий, наиболее популярные имена Изиды (Ист, Истис) читаются как процесс (восход–заход–куль-минация – 123, IST) и его отражение в знаке с помощью тени гномона-трона (три его ступени являются солнечным календарем). Это предположение находит подтверждение в надписи на саисском камне – постаменте статуи Изиды: «Я – то, что было, что есть и что будет» (Время), в широком употреблении фонетических элементов на основе ist- в обозначении бытия (рус. это есть/ нем. es ist / англ. it is ) и сторон горизонта ( East, West ). Примечательно, что глагол быть ( to be ) содержит элемент би применяемый только по отношению 1-му лицу ( Ich bin ) [4; 5].

Эволюция технологий солярной навигации привела не только к забвению древних инструментов (мегалитов), но и к усовершенствованию гномона в соответствии с задачами более точного отражения пространства–времени. Проблема неодинаковой продолжительности часовых отрезков была решена наклоном гномона на Полярную звезду, что сделало его похожим на циркуль, землемерный инструмент и быка – букву «А», лежащую на боку. При этом на смену восточным богиням жизни Истис и Иштар пришла Астарта [10].

Таким образом, исследование природы знака в контексте навигации как непрерывной формы практической мыслительной деятельности, направленной на адекватное поведение в динамичной природной среде, требует проработки исторических и археологических артефактов, реконструкции забытых технологий [9–13].

выводы

Вся познавательная и созидательная деятельность основана на знаках Космоса, в их сочетании с жизненно важными процессами географического пространства. Многообразие форм гномона рассмотрено в специальной литературе, однако форма тени до сих пор не была предметом исследований ни в одном из научных направлений.

Традиционные методы семиотики и лингвистики идут по пути реконструкции сверху – от современного многообразия знаков . Отличие нового (навигационного) подхода – реконструкция снизу, от первоисточника, путем воспроизведения природного процесса. Сочетание этих подходов в междисциплинарных исследованиях обеспечивают более высокое качество реконструкций, проверку и воспроизведение результатов.

Проведенные авторами исследования показывают, что знаки и их элементы: 1) графически соответствуют матрице теней гномона и самого инструмента; 2) семантически согласуются с природными процессами, характерными для периодов времени, которые они маркируют; 3) генетически связаны между собой, т.к. восходят к единой первооснове – движению Солнца.

Очевидно, что число первоначальных графических комбинаций не слишком велико, а набор соответствующих им природных процессов достаточно неоднозначен и широк, чтобы выступить в роли «точек роста» семантических «ветвей» и того разнообразия знаков, которое мы имеем сегодня.

Список литературы Знак как отображение географического пространства-времени: возможности междисциплинарных исследований

- Паранин В.И. Историческая география летописной Руси. -Петрозаводск: Карелия, 1990. -152 с.

- Паранин В.И. История варваров. -СПб.: РГО, 1998. -284 с.

- Паранин Р.В., Паранина Г.Н. Лабиринт: ориентация в географическом пространстве и эволюция знака//Геокультурное пространство Европейского Севера: генезис, структура, семантика. Материалы IV Поморских чтений по семиотике культуры, 7-11 июля 2008 г. -Архангельск, 2009. -С. 516-518.

- Паранина Г.Н. Свет в лабиринте: время, пространство, информация. -СПб.: Астерион, 2010. -123 с.

- Паранина Г.Н. Отражение пространства и времени в древних символах (на примере знака Рюрика)//Общество. Среда. Развитие. -2010, № 2. -С. 199-207.

- Паранина А.Н. Природное и культурное наследие как отражение эволюции освоения пространства-времени. Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие. Коллект. моногр. по мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., С-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 28-30 октября 2015 года. -СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. -С. 71-80.

- Паранина Г.Н., Паранин Р.В. Северные лабиринты как астрономические инструменты в соотношении с образцами мифологии и символами культуры//Общество. Среда. Развитие. -2009, № 4. -С. 120-134.

- Стафеев С.К., Томилин М.Е. Пять тысячелетий оптики: предыстория. -СПб.: Политехника, 2006. -304 с.

- Paranina G.N. Northern Labirinths -gnomon and models of geographical space//Elsevier. Procedia. Social and Behavioral Sciences. -2011, № 19, p. 593-601.

- Paranina A.N. Navigation in Space-Time as the Basis for Information Modeling//J. Archaeological Discovery. Vol. 2. -2014, № 3. -P. 83-89 DOI: 10.4236/ad.2014.23010

- Paranina A.N. Gnomon as sours of information on planet rhythms//Intern. J. Geomate, Osaka, Japan. -2016, vol. 10. -P. 1815-1821.

- Paranina A.N, Paranin R.V. Interaction of the nature and ancient persons on the coast of the White Sea//J. Wetlands Biodiversity. -2014, № 4. -P. 131-140.

- Paranina A., Paranin R. Northern Labyrinths as Navigation Network Elements//Activities in Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. -London -New-York -Leiden: CRC Press, 2015. -P. 177-180.