Зональность профиля выветривания среднепермских глин на территории Восточного Закамья

Автор: Латыпов А.И., Гараева А.Н., Королев Э.А., Колчина Ю.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются основные закономерности формирования элювиальных глин на территории Восточного Закамья. Для глинистых толщ установлен зональный характер строения, физико-механических свойств, минерального и химического состава в соответствии со степенью их гипергенного изменения. В результате лабораторных исследований получены сведения об элементном составе глин и его изменении в процессе выветривания. На основании систематизации и анализа полученных материалов построены региональные таблицы механических характеристик глин различных зон выветривания. Результаты исследований имеют важное инженерно-геологическое значение и позволят оптимизировать проектирование и строительство инфраструктуры и сооружений на данной территории.

Элювий, глина, гипергенез, минеральный состав, механические свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/147246273

IDR: 147246273 | УДК: 551.435.2 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.2.125

Текст научной статьи Зональность профиля выветривания среднепермских глин на территории Восточного Закамья

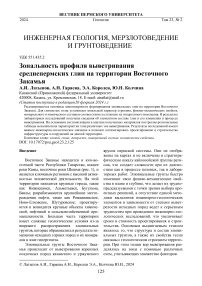

Восточное Закамье находится в юго-восточной части Республики Татарстан, южнее реки Камы, восточнее реки Шешма (рис. 1), и является ключевым регионом с высокой активностью человеческой деятельности. На этой территории находятся крупные города, такие как Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Бавлы; разрабатываются крупнейшие месторождения нефти, такие как Ромашкинское, Ново-Елховское, Шугуровское; проектируются и возводятся крупные объекты химической, нефтяной и сельскохозяйственной промышленности. Большая часть территории имеет сложные геологические условия из-за широкого распространения элювиальных грунтов, которые образовались в результате изменения исходных горных пород и их минералов в зоне гипергенеза.

Элювиальные грунты Восточного Зака-мья происходят от выветривания коренных осадочных пород казанского и уржумского ярусов пермской системы. Они не отображены на картах и не включены в стратиграфическую шкалу кайнозойской группы региона, что создает сложности при их диагностике как в процессе полевых, так и лабораторных работ. Элювиальные грунты быстро изменяют свои физико-механические свойства в плане и глубине, что делает их труднопредсказуемыми с точки зрения выбора проектных решений, а отсутствие единой методики выделения инженерно-геологических элементов в зависимости от степени вывет-релости исходных пород ведет к серьезным трудностям при проведении инженерно-геологических исследований, что увеличивает сроки и стоимость проектирования и строительства. Основным выдвигаемым тезисом являлось то, что структура и состав элювиальных грунтов, а также их свойства тесно связаны с геологическим строением территории. При этом толщи кор выветривания разделялись на зоны с помощью различных схем, учитывающих множество факторов.

Рис. 1. Расположение Восточно-Закамского региона в границах Республики Татарстан (показан штриховкой)

Дальнейшие исследования (Маслов, 1982; Золотарев, 1983; Швец, 1993; Широков, 1989) играли ведущую роль в изучении физико-механических свойств элювиальных грунтов, а активное развитие методов математической статистики в этот период помогло выявить основные закономерности изменчивости свойств и состава грунтов для различных территорий.

Современные отечественные исследования посвящены решению прикладных инженерно-геологических задач, связанных с рациональным освоением некоторых ограниченных территорий, например работы (Сафронова, 2004; Черняк, 2011; Коне Амбе-ньян, 2012; Барановский, 2015; Галкин, 2016; Шестернев, 2017; Илалова, 2017; Александров, Гуман, 2019).

Зарубежные исследования кор выветривания начали активно развиваться, начиная с 50х гг. XX в. Основное внимание уделялось поиску закономерностей в характеристиках выветривания различных зон и регионов, например работы (Little, 1969; Fookes, 1977; Derakhshan-Babaei, Nosrati и др., 2020; Meyer, Kuhwald и др., 2021).

Ряд авторов изучали закономерности формирования кор выветривания в различных климатических и геологических условиях, а также влияние состава пород на характеристики выветривания (Ollier, 1969; Migoń, 2004). Особое внимание уделялось пространственному распространению кор выветривания и составлению соответствующих карт. Работы начала XX в. отличает использование ГИС-технологий для подробного картирования распространения различных типов кор выветривания (Taylor, 2001).

В современных исследованиях (Dosseto, Turner и др., 2008; Dixon, 2012) намечается тенденция оценки влияния антропогенных факторов и изменений климата на скорость выветривания горных пород и эволюцию кор выветривания.

Таким образом, за рубежом активно продолжается изучение кор выветривания с уделением особого значения региональным исследованиям, связанным с конкретными регионами, а также учетом практических аспектов инженерной геологии и геоэкологии. Эти направления исследований представляются важными для дальнейшего развития изучения кор выветривания, связанных с ними элювиальными грунтами и в контексте российских условий.

Объект исследований

В качестве объекта исследований были выбраны глины зоны гипергенеза территории Восточного Закамья, классифицированные, согласно инженерно-геологическим нормам, как специфические грунты (элювиальные). Актуальность исследования объясняется широким распространением глин на большей части изучаемой территории, а также непосредственным влиянием их положения, мощности и свойств на выбор фундаментных решений проектируемых зданий и сооружений.

Методика исследований

Исследование основано на обширном фактическом материале, собранном в процессе полевых маршрутных наблюдений и лабораторных испытаний элювиальных грунтов территории Восточного Закамья.

Физико-механические характеристики грунтов изучались в лаборатории механики грунтов кафедры общей геологии и гидрогеологии Казанского (Приволжского) федерального университета с использованием приборов компании НПП «Геотек» согласно требованиям СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016 и соответствующим ГОСТ, таким как ГОСТ 25100–2020, 5180–-2015, 30416–-2020, 12248. *–2020, 12536–2014.

Минеральный состав элювиальных глин определялся методом рентгенографических исследований на дифрактометре D2 Phaser (Bruker).

Микроструктурные характеристики были изучены на электронном микроскопе FEI XL-30ESEM. Исследования элементного состава проводились на рентгенофлуоресцентном волнодисперсионном спектрометре S8 Tiger (Bruker), который позволяет определять элементный состав твердых, порошкообразных и жидких образцов в диапазоне от B до U в вакууме или атмосфере гелия.

Применение указанных методов и инструментов исследования позволило получить полные, статистически обоснованные и доверенные данные, которые послужили основой для написания данной работы.

Результаты

Анализ строения измененных глинистых толщ помог выделить некоторую зональность и стадийность их постседиментационного преобразования под влиянием процессов гипергенеза.

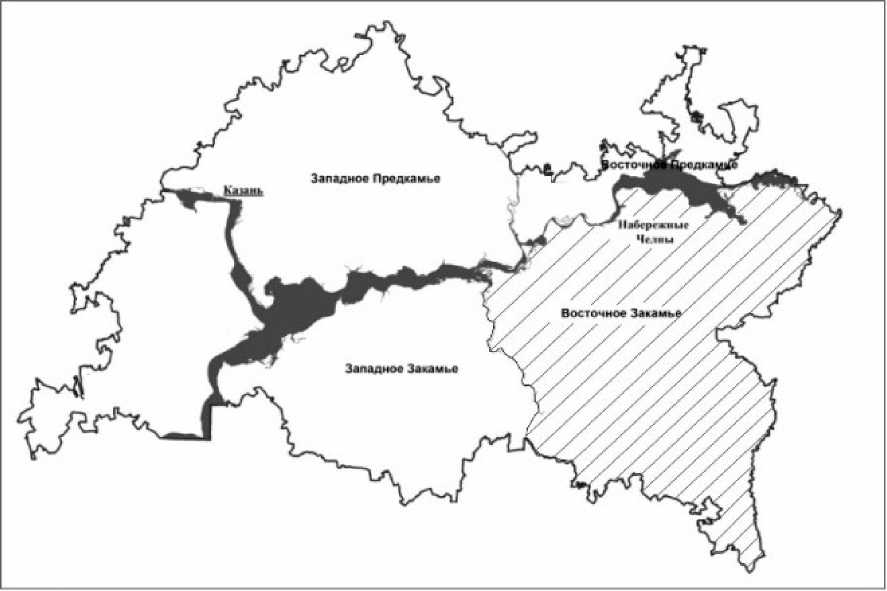

Согласно выполненным исследованиям, в профиле гипергенеза можно выделить три зоны: зону неизмененных пород, зону элюви-рованных глин и зону элювиальных глин (рис. 2). В исходном, неизмененном, состоянии (зона В) глины по составу глинистой компоненты полиминеральные, в них преобладают смешаннослойная минеральная фаза иллит-монтмориллонитового состава и иллит, в меньшей степени содержится хлорит. Совместно с глинистыми минералами в неизмененных глинах присутствуют кальцит, доломит и гипс (15–20 %). Аллотигенная часть, в сумме составляющая 40–55 %, представлена обломками кварца, полевых шпатов, кремнистых и эффузивных пород. Минеральные компоненты имеют плотную структурную упаковку в породе, что обуславливает невозможность проникновения в них инфильтрационных вод кроме как по трещинам. Наличие седиментационно-диагенетических карбонатов увеличивает механические свойства глин за счет образования кристаллизационных структурных связей с глинистыми частичками. В породе присутствует 10–15 % обломочных минералов, представленных тонкоалевритовыми зернами кварца, полевых шпатов и чешуек мусковита. Алло-тигенные минералы равномерно рассеяны в породе, в некоторых участках сконцентрированы в малопротяженные линзочки толщиной до 0,1 мм.

В зоне Б выделен слой глин, названных элювированными. В существующей нормативной и фондовой литературе подобное понятие отсутствует, однако в практике такое название применяется для обозначения до-четвертичных слоистых аргиллитоподобных глин, сохранивших текстурные особенности исходной породы, но с приобретенными признаками физического выветривания (например, трещиноватость и оскольчатость).

Рис. 2. Зональность преобразования глин

В элювированной зоне глинистые породы претерпели дезинтеграцию. Под действием отрицательных температур в период валдайского оледенения глины с поверхности подверглись растрескиванию. В некоторых участках в стенках котлованов фиксируются следы клиновидных морозобойных трещин глубиной боле 2,0 м, заполненных бурыми лессовидными суглинками. К зоне четвертичного промерзания приурочена интенсивная раздробленность глинистых пород, осложненная экзогенной складчатостью. Часть разобщенных обломков подверглась процессам диспергирования. Рыхлый глинистый материал послужил своего рода цементом, скрепляющим щебнисто-дресвяные фрагменты исходной глинистой породы. Разуплотнение глины в зоне элювирования способствовало более интенсивному проникновению в нее вод атмосферных осадков. Это привело к активизации химических процессов выветривания. Агрессивные инфильтрационные воды полностью или частично выщелочили доломит, кальцит и гипс из дезинтегрированных пермских глин, запустили реакцию гидролиза полевых шпатов. Последнее проявилось в виде уменьшения доли микроклина и появления в составе глинистых минералов каолинита.

Зона элювиальных глин имеет значительно меньшую мощность по сравнению с элювированными глинами и на большей части территории размыта. От элювированных глин элювиальные глины отличаются тем, что они полностью потеряли текстурные признаки и представляют собой, по сути, рыхлую глинистую массу, часто разрушенную корневой системой растений. В профиле выветривания элювиальная глина выделяется более светлым окрасом, что обусловлено вымыванием соединений Fe(OH)3 вследствие вертикальной фильтрации атмосферных осадков с соединением, содержащимся в почвенно-растительном слое CО2.

В табл. 1 приведены сведения о минералогическом составе глин различных зон. Примечание: в числителе указан диапазон изменения, в знаменателе – средние значения. Как видно, процесс химического выветривания в глинах можно охарактеризовать протеканием процесса растворения карбонатов: H 2 O+CO 2 →H 2 CO 3 H 2 CO 3 → H++HCO- 3 2CO 2 +2H 2 O+(Сa,Mg)[CO 3 ] 2 ↔

Ca+2+Mg+2+4HCO-3, а также преобразованием альбита в каолинит: Na[AlSi3O8]+CO2+6H2O →

Al[Si 2 O 5 ](OH) 4 +Na(HCO 3 )+H 4 SiO 4 +3H+.

С практической точки зрения полученные результаты изменения минерального и химического состава дают основание сформулировать один из диагностических критериев выделения элювиальных и элювированных глин в составе профиля выветривания. Для глин Восточного Закамья установлено, что среднее содержание кальцита и гипса в ма теринской породе составляет 12 и 6 % соответственно (при минимальных значениях 5 и 4 %).

Таблица 1 . Минералогический состав глин

|

Литологический состав глин |

Минералогический состав (мас, %) |

|||||||||

|

к Й 3 |

ь S И S ^ |

ь S И 2 |

X И S £ |

§ я а ’§ 3 3 О |

S 43 < |

И S S S |

Д’ |

|||

|

Зона А Зона элювиальных глин (30 образцов) |

— |

— |

'3 1 |

1'6 4 |

2'8 5 |

5'10 4 |

32'40 32 |

18'25 21 |

6'10 9 |

21'26 |

|

24 |

||||||||||

|

Зона Б Зона элювирован-ных глин (30 образцов) |

— |

— |

1'2 1 |

5'10 8 |

5'12 8 |

3'8 5 |

18'26 21 |

21'34 28 |

6'14 10 |

18'26 |

|

19 |

||||||||||

|

Зона В Зона сохранного массива (30 образцов) |

5'18 12 |

4'8 6 |

1'2 1 |

— |

5'10 7 |

— |

12'19 16 |

28'32 30 |

8'16 11 |

12'23 |

|

17 |

||||||||||

В зоне элювированной глины в результате выветривания происходит полное выщелачивание кальцита и гипса. С практической точки зрения наиболее доступным в рамках производственных лабораторий является определение карбонатности глин. Исследование выборки из 90 образцов позволяет говорить о том, что содержание карбонатов менее 7 % можно считать граничным количественным критерием выделения элювиро- ванных глин.

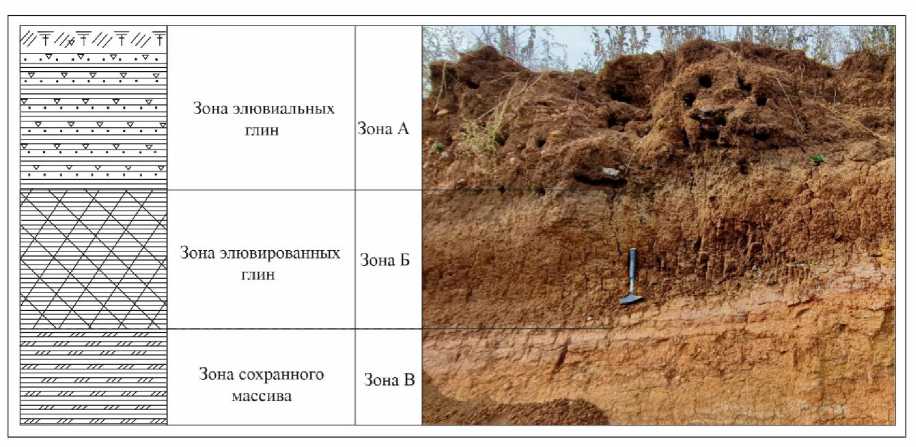

Процесс изменения структуры глин различных зон проиллюстрирован на рис. 3. Согласно оптико-микроскопическим исследованиям, основной минеральной фазой являются тонкодисперсные глины, составляющие 7075 % породы (зона В). Глинистые минералы образуют незакономерные агрегатные сростки, в которых отсутствует преобладающая ориентировка чешуек слоистых силикатов. Наличие железистых коллоидных пленочек вокруг глинистых минералов придает породе красно-бурую окраску при одном николе в проходящем свете. В составе породы присутствуют микрозерна карбонатных минералов, находящихся в тесном срастании с глинистыми чешуйками.

Микрозерна карбонатов распределены относительно равномерно в объеме глинистых пород, их доля варьирует от 5 до 15 %. Наличие седиментационно-диагенетических карбонатов увеличивает механические свойства глин за счет образования кристаллизационных структурных связей с глинистыми частичками. В породе присутствует 10-15 % обломочных минералов, представленных тонкоалевритовыми зернами кварца, полевых шпатов и чешуек мусковита. Аллотигенные минералы равномерно рассеяны в породе, в некоторых участках сконцентрированы в малопротяженные линзочки толщиной до 0,1 мм. В процессе гипергенеза структурно-текстурные особенности глин, приобретенные на ста- дии седиментации и диагенеза, претерпевают изменения. В первую очередь это вызвано дезинтеграцией пород. Под действием циклических перепадов температур в четвертичный период времени изначально плотные глины с массивной или линзовидно-слоистой текстурой подверглись растрескиванию. Многочисленные пересекающиеся трещины разбивают породы на полигональные отдельности размером от 0,5 до 2,0 см. Полости трещин сияющие, без вторичной минерализации, раскры-тостью до 0,5 мм, вдоль их стенок отмечается повышенная увлажненность пород. То есть все трещины являются каналами инфильтрации для вод атмосферных осадков. В межтрещинном пространстве глинистые породы приобрели комковатую текстуру за счет перераспределения минерального вещества (зоны А и Б). В составе пород уменьшилась доля микрозернистого карбоната, что, вероятно, обусловлено его растворением и вымыванием фильтрующимися водами.

Рис. 3. Изменение структуры глин различных зон преобразования

Глинистые минералы сформировали комковатые агрегаты размером до 1,0 мм с округлыми очертаниями. Перераспределились и обломочные минералы. Если ранее они были относительно равномерно распределены в глинистых породах, то после процессов выветривания сконцентрировались в пространстве между новообразованными глинистыми комочками. Коагуляция глинистых частичек в комковатые агрегаты могла произойти за счет вымывания микрозернистого карбоната и изменения состава коллоидных частиц с нейтрализацией поверхностных электрохимических зарядов глинистых частиц.

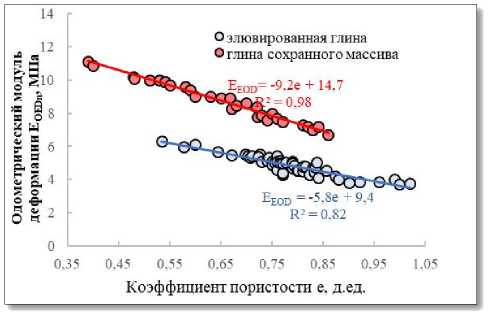

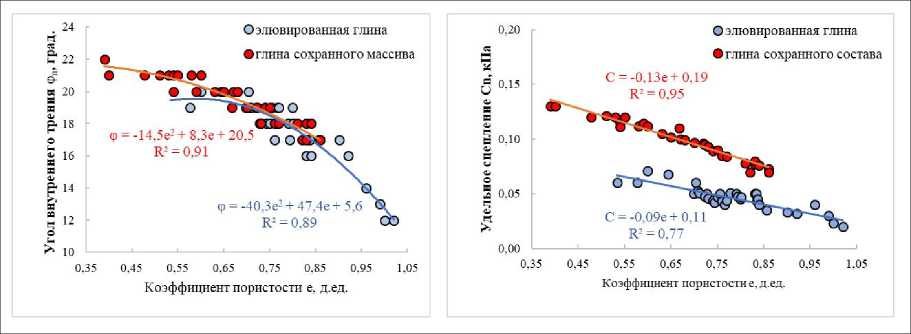

Физико-механические свойства глин были изучены на 53 образцах элювированных глин и на 31 образце глин зоны сохранного массива. На рис. 4 и 5 приведены зависимости нормативных значений одометрического модуля деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления от коэффициента пористости. Видно, что элювированные глины имеют существенно меньшие значения прочностных и деформационных характеристик по сравнению с неизмененными глинами.

На всех трех графиках наблюдается смещение диапазона по коэффициенту пористости для элювированных глин, что объясняется меньшей их плотностью по сравнению с глинами зоны сохранного массива. В среднем для большинства проб диапазон изменения коэффициента пористости составляет от 0,68 до 0,93 (46 образцов из 53). Таким образом, можно готовить об еще одном количественном критерии выделении элювиальных глин от зоны сохранного массива: если значение коэффициента пористости меньше 0,68, то такая глина должна быть отнесена к материнской породе.

Для всех параметров также характерен больший разброс значений, что объясняется неоднородностью преобразований массива глин в результате выветривания.

На основании полученных зависимостей была построена таблица региональных нормативных значений механических характеристик для глин элювированной зоны и зоны сохранного массива (табл. 2).

Рис. 4. Зависимость нормативных значений одометрического модуля деформации глин от коэффициента пористости

Рис. 5. Зависимость нормативных значений угла внутреннего трения и удельного сцепления глин от коэффициента пористости

Таблица 2. Региональные нормативные значения одометрических модулей деформации Е oedn , МПа, углов внутреннего трения φ n , град, и удельных сцеплений c n , кПа глинистых грунтов

|

Наименование грунта |

Обозначение характеристик грунтов |

Характеристики грунтов при коэффициенте пористости е, равном |

||||||

|

0,45 |

0,55 |

0,65 |

0,75 |

0,85 |

0,95 |

1,05 |

||

|

Элювированная глина |

c n |

– |

66 |

57 |

49 |

40 |

32 |

- |

|

φ n |

– |

19 |

19 |

18 |

17 |

14 |

- |

|

|

Е oedn |

– |

6,2 |

5,6 |

5,0 |

4,5 |

3,9 |

3,3 |

|

|

Глина зоны сохранного массива |

c n |

128 |

115 |

102 |

89 |

75 |

– |

– |

|

φ n |

21 |

21 |

20 |

19 |

17 |

– |

– |

|

|

Е oedn |

10,6 |

9,7 |

8,8 |

7,8 |

6,9 |

– |

– |

|

Заключение

В результате выполненных исследований установлено, что гипергенные преобразования глинистых пород уржумского яруса обусловлены как физическим выветриванием под действием отрицательных температур в период валдайского оледенения, так и химическими процессами выщелачивания инфильтрационными водами доломита, кальцита и гипсов из дезинтегрированных глин и последующей реакцией гидролиза полевых шпатов.

В результате этого процесса в профиле выветривания глин сформировались следующие три отличающиеся друг от друга в инженерно-геологическом отношении зоны: зона неизмененных глин сохранного массива, зона элювированных глин и зона элювиальных глин.

Лабораторные исследования минерального состава и физико-механических свойств глин позволили установить, что для элювиро-ванных глин существуют следующие количественные критерии их выделения в профиле выветривания – значение коэффициента пористости более 0,68 и карбонатность более 7 %.

Исследования механической прочности и деформативности выявили снижение всех механических характеристик элювированных глин – модуля деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления, что связано как с механической дезинтеграцией глинистого массива, так и со снижением содержания кальцита.

Изучение процессов выветривания глин с точки зрения описания инженерно-геологических особенностей территории Восточного Закамья становится крайне важным для безопасности и устойчивого развития региона. Полученные данные и результаты исследований позволят эффективно прогнозировать риски и разрабатывать меры по инженерной защите от неблагоприятных геологических процессов, а также оптимизировать проектирование и строительство инфраструктуры и сооружений на данной территории.

Список литературы Зональность профиля выветривания среднепермских глин на территории Восточного Закамья

- Александров С.А., Гуман О.М. Опыт изучения элювиальных глинистых грунтов уральского региона / Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в Российской федерации: материалы Пятнадцатой Общероссийской научно-практической конференции изыскательских организаций. М.: «Геомаркетинг», 2019. С. 78—82.

- Барановский А.Г. Отечественный и мировой опыт изучения скальных и дисперсных элювиальных глинистых грунтов для инженерно-геологических целей // Инженерные изыскания. 2015. № 12. С. 34—41.

- Бондарик Г.К. Основы теории изменчивости инженерно-геологических свойств горных пород. М.: Недра, 1971. С. 272.

- Бондарик Г.К., Лендин В.В., Ярг Л.А. Инженерная геодинамика. М.: КДУ, 2007. 440 с.

- Галкин А.Н. Грунтовые толщи Беларуси // Литосфера. 2016. № 1. С. 73-79.

- Голодковская Г.А. О влиянии тектонических процессов на формирование инженерно-геологических свойств горных пород // Вопросы инженерной геологии и грунтоведения. М.: Изд. МГУ, 1968. С. 17-34.

- Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика. М.: Изд-во МГУ, 1983. 328 с.

- Золотарев Г.С. Современные задачи инженерно-геологического изучения процессов и кор выветривания // Вопросы инженерно-геологического изучения процессов и кор выветривания. М.: Изд. МГУ, 1971. С. 4-25.

- Илалова Р.К., Гульбин Ю.Л. Особенности химического состава и термометрия хлоритов остаточной коры выветривания Кольского массива (Северный Урал) // Юбилейный съезд РМО «200 лет РМО»: материалы конференции. СПб: Горный университет, 2017. С. 226-228.

- Коломенский Н.В. Инженерная геология. М.: Госгеолиздат, 1951-1956. Т. 1-2. 320 с.

- Коне А.М. Строение, состав и свойства лате-ритные коры выветривания региона Димбокро (Кот д'Ивуар) // Изв. вузов. Геология и разведка. 2012. № 1. С. 4-55.

- Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная петрология: учебник для вузов. Л.: Недра, 1970. 527 с.

- Лукашев К.И. Зональные геохимические типы коры выветривания на территории СССР. Минск: БГУ, 1956. 305 с.

- Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов: учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1982. С. 511.

- Сафронова А.А. Особенности образования карбонатной муки // Карстоведение XXI: теорет. и практич. значение. Пермь, 2004. С. 78-81.

- Сергеев Е.М. Теоретические основы инженерной геологии. Механико-математические основы / Под ред. акад. Е.М. Сергеева. М.: Недра, 1986. С. 254.

- Трофимов В.Т. Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий Западно-Сибирской плиты. М.: Изд-во Московского у-та, 1977. 276 с.

- Чаповский Е.Г. Инженерная геология (основы инженерно-геологического изучения горных пород). М.: Высшая школа, 1975. 296 с.

- Черняк Э.Р. Будущее - за региональными таблицами нормативных и расчетных показателей физико-механических свойств грунтов // Инженерная геология, 2011. № 9. С. 4-9.

- Швец В.Б. Элювиальные грунты как основания сооружений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1993. 224 с.

- Шестернев Д.М. Физическое и химическое выветривание массивов горных пород в криолитозоне // Горный информационно-аналитический бюллютень. 2017. № 3. С. 350-360.

- Широков В.Н. и др. Рекомендации по оценке просадочности элювиальных грунтов Челябинской области. Челябинск: ЧПИ, 1989. 23 с

- Ярг Л. А. Изменение физико-механических свойств пород при выветривании. М.: Недра, 1974. С. 144.

- Derakhshan-Babaei F., Nosrati K., Tihomirov D., Chistl M., Sadough H., & Egli M. Ralating the spatial variability of chemical weathering and erosion to geological and topographical zones. Geomorphology, 363.2020. 107235.

- Dixon J., von Blankenburg F. Soils as pacemakers and limiters of global silicate weathering Les sols, des «pacemakers» et des «limiteurs» pour l'altération globale des silicates // Comptes Rendus Geoscience, 2012. Vol. 344, Iss. 11-12. P. 597-609.

- Dosseto A., Turner S., Chappel J. The evolution of weathering profiles through time: New insights from uranium-series isotopes // Earth and Planetary Science Letters. 2008. P. 359-371.

- Fookes P. G. The classification and description of near-shore carbonate sediments for engineering purpose / Geotechnique. 1975. Vol. 25, Iss. 2. P. 406-411.

- Little A.L. The engineering classification of residual tropical soils. Proc. Seventh International

- Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexico City, 1. 1969. P. 1-10.

- Mayne P. Stress-strain-strength-flow parameters from enhances in-situ tests. International Conference on In-Situ Measurement of Soil Properties and Case Histories. 2001. P. 27-48.

- Meyer N., Kuhwald M., Petersen J., & Dutt-man R. Soil development in weathering pits of a granitic dome (Enchanted Rock) in central Texas. Catena, 199. 2021. 105084.

- Migon P Structural control in the evolution of granite landscape. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 39, 1. 2004. P. 19-32.

- Ollier C.D. Geomorphology: Weathering Elsevier, New York, Geomorphology Texts. 1969. Vol. 2. 304 p.

- Taylor G., Eggleton R.A. Regolith Geology and Geomorphology. Chichester. New York, 2001. 375 p.

- Xiaolidong M., Cohen J., Martin D., McLaughlin A., BradMurray N., Ward M., Flint J., & Heffer-nan B. Ecohydrologic processes and soil thickness feedbacks control limestone-weathering rates in a karst Landscape. Chemical Geology, 527. 2019. 118774.

- Yongsheng Cheng. Analysis on mineralization geological conditions of Danchi metallogenetic belt. Guanxi, China. Procedia Environmental sciences, 12. 2012. P. 978-983.