Академическая недобросовестность как псевдоадаптивное поведение студентов вуза

Автор: Гречкина Людмила Юрьевна

Рубрика: Социально-философские аспекты исследования современного образовательного процесса

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию проблемы академической недобросовестности студентов. В статье обосновывается представление о том, что академическая нечестность со стороны студентов - это симптом псевдоадаптивного поведения, когда педагогические требования входят в противоречие с личными намерениями, целями, возможностями или вызывают внутреннее неприятие со стороны обучающихся. В результате анализа данных опроса студентов Бурятского государственного университета (n=230 человек) выделены наиболее распространенные причины, побуждающие обучающихся к академической нечестности (плагиат, списывание): проблемы с пониманием учебного материала; отсутствие интереса к учебному материалу, курсу; большой объем учебного материала/заданий и недостаток времени на подготовку. Обозначено, что решение проблемы академической нечестности требует комплексных мер. Внешний контроль и наказание не всегда являются действенными мерами профилактики академической нечестности. Предлагается делать акцент на совершенствовании педагогического руководства учебной деятельностью студентов и воспитании ответственного, добросовестного отношения студентов к учебнопрофессиональной деятельности.

Академическая честность, плагиат, списывание, псевдоадаптация, студенты вуза

Короткий адрес: https://sciup.org/148316078

IDR: 148316078 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Академическая недобросовестность как псевдоадаптивное поведение студентов вуза

-

- плагиат: присвоение или воспроизведение идеи, слов или утверждений другого человека без оформления ссылки;

-

- списывание: любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то разрешения, либо без признания использования этой помощи;

-

- фабрикация: фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с академическим процессом;

-

- обман: предоставление ложной информации преподавателю (например, заказ курсовых работ, рефератов и т.п.);

-

- саботаж: действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или полностью остановить работу других [1].

Каждый преподаватель, так или иначе, сталкивается на практике с различными типами академической нечестности студентов и задается вопросами о том, каковы мотивы подобного поведения обучающихся, по каким причинам студенты прибегают к учебному обману, и каким образом можно исправить ситуацию. На наш взгляд, можно обобщить рассуждения большинства преподавателей, по аналогии с теорией мотивации Д. Мак-Грегора, и выделить два основных подхода к решению проблемы академической нечестности студентов — обозначим их условно «теория Х и Y» [3] (табл. 1).

Таблица 1

|

Теория Х |

Теория Y |

|

Средний студент ленив, не любит работать и старается, по возможности, отлынивать от учебной работы, избегать обязанностей, упрощать получаемые задания. Студенты должны быть под пристальным наблюдением преподавателя, необходимо ужесточать систему контроля и наказаний. Угроза наказанием является единственным способом борьбы с учебным обманом. |

Средний студент имеет внутреннее стремление к учебе, в благоприятных условиях он не избегает ответственности, а стремится к ней. Уходы от ответственности, учебный обман со стороны студента вызваны плохим руководством его учебнопознавательной деятельностью или связаны с прошлыми разочарованиями, неудачами в решении учебнопознавательных задач. Преподавателю необходимо создавать благоприятные условия для раскрытия талантов, способностей обучающегося, устранять препятствия, мешающие ему реализовать себя в учебе. Мотивация через вознаграждение способствует раскрытию потенциальных способностей обучающегося. |

Таким образом, теория Х соответствует традиционной образовательной парадигме и авторитарному подходу к обучению, а теория Y — гуманистической, личностно-ориентированной парадигме, предполагающей поощрение личной инициативы обучающихся, развитие их самостоятельности и само- контроля в обучении. Второй подход (теория Y) нам представляется более перспективным и актуальным на современном этапе развития общества.

Если принять за основу убеждение о том, что большинство студентов имеют внутреннюю мотивацию к учебе, желают учиться, тогда внешний контроль и угроза наказания не являются единственными средствами в решении проблемы академической нечестности студентов, возникает необходимость выявить все возможные причины, побуждающие даже вполне мотивированных студентов к учебному обману.

В работе В. С. Хорешман и О. Н. Черноморовой используется термин «псевдоучебные стратегии», под которым авторы понимают действия обучающихся, направленные не на выполнение учебной задачи, а лишь на получение её формальных результатов, подлежащих контролю и оцениванию (списывание, плагиат и пр.). Имитацией учебно-познавательной деятельности студенты занимаются в случае, если не находят способов решения учебнопознавательной задачи или, когда считают задачу непосильной, невыполнимой для себя в данных условиях [6]. На наш взгляд, избегать выполнения учебной задачи студенты могут также по причине её неприятия, когда задача, поставленная преподавателем, не приобрела для обучающегося «личностного смысла», не стала его собственной задачей, тогда в ход идут псевдоучебные стратегии, академический обман, иными словами, реализуется псевдоадап-тивное поведение. Согласно определению, Д. В. Колесова, псевдоадаптация ‒ это сочетание внешней приспособленности к обстановке с отрицательным отношением к ее нормам и требованиям [7].

Мы солидарны с мнением Д. А. Севостьянова, который отмечает, что академическую нечестность необходимо рассматривать как симптом, отражающий несоответствие традиционных форм обучения актуальной ситуации в образовании и в обществе [4]. В нашем понимании, академическая нечестность со стороны студентов — это симптом псевдоадаптивного поведения, когда педагогические требования входят в противоречие с личными намерениями, целями, возможностями или вызывают внутреннее неприятие со стороны обучающихся.

Цель и методы исследования. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы выяснить возможные причины, побуждающие студентов к академической нечестности. Исследование направлено на поиск ответов на вопросы о том, что мешает студентам добросовестно учиться, какие педагогические требования вызывают внутреннее непринятие.

Эмпирическую основу исследования составили данные опроса студентов Бурятского государственного университета. Опрос проводился в форме онлайн — анкетирования с помощью сервиса Google-формы (с вопросами анкеты можно ознакомиться по следующей ссылке: . Участие в анкетировании было добровольным, ссылка на анкету размещалась в группах различных факультетов, представленных в социальной сети «В Контакте». В общей сложности в анкетировании приняли участие 230 студентов БГУ, среди которых 41% респондентов составили студенты 1 курса, 23,5 % — студенты 2 курса, 16% — 3 курс, 16,5% — 4 курс и 3% респондентов мы отнесли к категории прочие (студенты 5,6 курса специалитета, магистранты).

Наиболее активное участие в опросе проявили студенты следующих факультетов БГУ: Педагогического института (38% респондентов), Физикотехнического факультета (14,5%), Медицинского института (13,5%), Факультета биологии, географии и землепользования (8%), Восточного института (7%), остальные факультеты представлены в количестве шести и менее процентов.

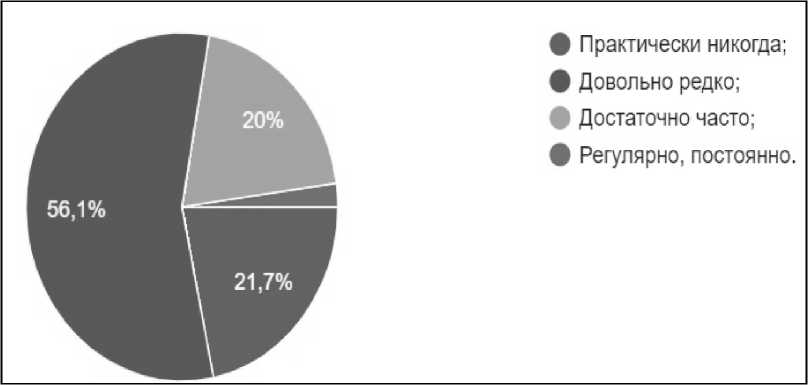

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного опроса были получены данные о том, что большая часть респондентов (80%) в целом удовлетворены обучением в вузе и учеба им интересна. На наш взгляд, эти данные могут быть косвенным свидетельством того, что студенты, составившие выборку исследования, в основном достаточно мотивированы и заинтересованы в учебе. Тем не менее, среди опрошенных респондентов, лишь 21% отмечают, что практически никогда учась в БГУ, не пользовались шпаргалками, не списывали на зачете, экзамене или контрольной работе. Подавляющее же большинство, с разной периодичностью используют те или иные «нечестные» методы в учебе (рисунок 1). При этом, однозначно осуждают «недобросовестные» методы учебы лишь 3% опрошенных, 40% скорее осуждают, но считают это допустимым в определенных случаях, 57% опрошенных такое поведение воспринимают как норму, считают обычной для студентов практикой.

Скажите, как часто Вы, учась в БГУ, пользовались шпаргалками, списывали на зачете, экзамене или контрольной работе?

230 ответов

Рис. 1. Частота использования студентами «нечестных» методов в учебе

С целью проверки предположения о том, что студенты прибегают к псев-доучебным стратегиям, когда сталкиваются с завышенными педагогическими требованиями, респондентам был задан следующий вопрос: «Как Вы считаете, насколько реально добросовестно и честно выполнять абсолютно все требования образовательной программы и преподавателей?». Однако, выяснилось, что только 20% опрошенных считают, что программа слишком сложная, объемная, а преподаватели предъявляют завышенные требования. Большая часть респондентов (75%) ответили, что вполне реально добросовестно и честно выполнять все требования образовательной программы и преподавателей, учебную нагрузку в вузе оценивают, как оптимальную.

Таким образом, большинству студентов вполне под силу учиться честно. Возможно, студенты используют псевдоучебные стратегии тогда, когда учебная цель не принимается ими как личная?

Мы поинтересовались у студентов все ли дисциплины, изучаемые в вузе, им лично необходимы. В результате, мнения студентов разделились практически на половину — 53% опрошенных считают, что все дисциплины, изучаемые ими в вузе значимы для их личностного и профессионального развития, 47% отмечают, что в программе есть учебные дисциплины, в изучении которых они не видят смысла. К «ненужным» дисциплинам студенты чаще всего относят дисциплины общенаучного цикла, непрофильные дисциплины, а также некоторые дисциплины вариативной части.

Приведем, для иллюстрации, некоторые пояснения студентов, относительно того, какие дисциплины они считают «ненужными»:

« Выборочные предметы, в выборе которых, студенты не участвуют » (студентка 3 курса Педагогического института).

« Собриология, т.к. задания по данному предмету лишь отнимают драгоценное время студента, которое можно было бы посвятить более глубокому изучению других предметов по специальности » (студентка 1 курса Педагогического института).

« Предметы , к оторые не относятся конкретно к специальности. Если изучаем, скажем, язык, то и должны изучать язык, практиковать его, а не тратить время на терзания себя учить бессмысленную, временную, никому не нужную гору информации по совершенно левым предметам, что отрицательно сказывается как на здоровье, на личности, и на полученной «специальности». Специальности в кавычках, потому что такие «специалисты» с загруженной всем, кроме конкретных знаний в своей профессиональной области, работодателю не нужны! Мы учимся по чудесной системе: учимся врать, подхалимствовать, не доверять, и подстраиваться под других, продаваясь за баллы; подставлять других, если за это будут они начислены. Преподавателей жалко тоже, преподаватель должен преподавать, а не заниматься рейтингом и заполнением разных бумаг. Одним словом, когда нет конкретного фокуса в работе, в учёбе, в любом деле, а есть распыление на всё подряд, то об успехах можно забыть, или у тебя будет успех, но грязный успех, полученный через головы других» (студентка 2 курса Восточного института).

« История, физическая культура. Это школьная программа. Дать часы на изучение более сложных предметов, как биохимия, пропедевтика» (студент 4 курса Медицинского института).

«Зачем мне, студентке гуманитарного направления, нужны такие дисциплины, как экономика и информатика? Лучшим вариантом были бы дисциплины, связанные с моим будущим направлением взамен этих. Так же я не понимаю, для чего мне бурятский язык, если он действует только в пределах нашей республики, не дальше» (студентка 1 курса Института филологии и массовых коммуникаций).

« Я не вижу смысла изучать математический анализ, я, конечно же, понимаю, что математика нужна в жизни, считать нужно, но нам не объясняют, зачем нам нужно высчитывать пределы » (студент 1 курса Института экономики и управления).

Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты с большей вероятностью будут использовать псевдоучебные стратегии, в том случае, если не видят для себя смысла в изучении тех или иных дисциплин или не понимают, зачем им выполнять определенные учебные задания. Дабы не тратить время, которое они могли бы посвятить более интересным и важным для себя занятиям, студенты, вполне рационально, пытаются формально пройти курс/выполнить задание с меньшими усилиями, прибегая к академическому обману.

Также, по результатам проведенного опроса, в качестве наиболее популярных причин недобросовестного поведения студентов в учебе респонденты выделяют следующие:

-

1) проблемы с пониманием учебного материала (50%);

-

2) не интересен материал или предмет в целом (47%);

-

3) большой объем учебного материала, заданий (41%);

-

4) недостаточно времени на подготовку (38%).

Студенты отмечают влияние таких факторов как: собственная лень, проблемы с распределение времени, совмещение работы с учебой, а также отношение преподавателя к своему предмету (из ответов студентов: «преподавателю самому не интересен, ненавистен его предмет»).

Среди причин, по которым студенты прибегают к плагиату в письменных работах, наиболее популярными оказались следующие:

-

1) недостаток времени на написание работы (50%);

-

2) непонятно как нужно писать (38%);

-

3) тема не интересна (17%);

-

4) предмет, курс в целом не интересен (14%).

На вопрос о том, при каких условиях, по мнению респондентов, студенты могут отказаться от проявлений академической нечестности (плагиат, списывание и т.п.) были получены следующие данные:

-

1) подробное объяснение того, как нужно выполнять работу (62%);

-

2) хорошее объяснение материала (57%);

-

3) более интересные, творческие темы, задания (47%);

-

4) четкие и понятные критерии оценивания письменных работ, практических заданий (44%);

-

5) формирование интереса к курсу (42%);

-

6) тщательная проверка работ (17%);

-

7) строгое наказание (9%).

Мы поинтересовались у респондентов о том, какие меры наказания, по их мнению, необходимо предпринять преподавателю в случае обнаружения учебного обмана со стороны студента. Большинство респондентов считают, что преподавателю достаточно ограничиться замечанием за следующие проступки:

-

- некорректное составление списка реферируемых источников, указание источников, которые не задействованы в выполнении работы в действительности (61%);

-

- списывание на экзамене со шпаргалки (55%).

Более строгие меры наказания, такие как снижение балла справедливо, по мнению опрошенных, применять за следующие поступки:

-

- реферат, эссе из интернета (41%);

-

- плагиат в курсовой работе (40%);

-

- фальсификация данных эксперимента, опросов, отчетов без их фактического выполнения (39%).

Респонденты считают, что наиболее серьезные меры наказания («подать рапорт на отчисление») необходимо применять за подделку подписи, исправление оценки в ведомости, зачетке (31%) и если предпринята попытка приравнять нулю результат (28%).

Не редко студенты при ответе на вопрос о гипотетическом наказании за те или иные виды учебного обмана, выбирали пункт «затрудняюсь ответить», что может быть косвенным свидетельством того, что студенты не готовы брать на себя ответственность и давать моральную оценку проявлениям академической нечестности, передавая её преподавателю.

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что академическая нечестность в студенческой среде явление не редкое, которое большинством студентов воспринимается как норма. Объяснять причины учебного обмана тем, что студентам свойственно лениться и избегать ответственности, значит ограничивать возможные пути решения данной проблемы лишь формальными мерами по ужесточению контроля и наказания. Более широкий спектр решений возможен, если рассматривать академическую нечестность как симптом псевдоадаптивного поведения, который проявляется в случае, когда педагогические требования входят в противоречие с личными намерениями, целями, возможностями или вызывают внутреннее неприятие со стороны обучающихся. При таком подходе, акцент делается, прежде всего, на совершенствовании педагогического руководства учебной деятельностью студентов и воспитании ответственного, добросовестного отношения студентов к учебно-профессиональной деятельности. Для борьбы с академической нечестностью студентов необходим комплекс мер, который должен включать не только строгий контроль и неизбежное наказание, но и долгосрочные меры, такие как:

-

- развитие интереса к содержанию курса (придание ему практической направленности, демонстрация связи содержания учебных задач с конкретными профессиональными задачами по профилю подготовки студентов);

-

- подробное объяснение как нужно выполнять то или иное задание, разработка четких, прозрачных критериев оценивания;

-

- планирование объема учебных заданий и времени на их выполнение с учетом уровня знаний и умений студентов;

-

- разработка нестандартных заданий, тем для письменных работ, поддержка исследовательской, творческой активности студентов;

-

- демократизация отношений преподавателей и студентов, стимулирование личной ответственности обучающихся за результаты учебнопознавательной деятельности.