Анализ микробиологических рисков при производстве кисломолочных продуктов

Автор: Грунская Вера Анатольевна, Иванова Светлана Владимировна, Абабкова Анна Александровна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (10), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены микробиологические риски при производстве кисломолочных продуктов, наиболее значимые из которых связаны с качеством сырого молока, эффективностью пастеризации молока, активностью развития заквасочной микрофлоры и скоростью кислотообразования в процессе сквашивания, соблюдением санитарно-гигиенических режимов производства. Показано, что применение системы ХАССП на протяжении всей цепочки производства кисломолочных продуктов позволит свести проявление микробиологических рисков к минимальному уровню.

Микробиологический риск, кисломолочные продукты, система хассп

Короткий адрес: https://sciup.org/14998689

IDR: 14998689 | УДК: 637.146:579.005

Текст научной статьи Анализ микробиологических рисков при производстве кисломолочных продуктов

В современных условиях для молочных предприятий большое значение имеют вопросы повышения уровня качества и безопасности выпускаемых продуктов, определяющие их конкурентоспособность. Вся ответственность за безопасность и качество продукции ложится на ее производителей, что обуславливает актуальность разработки и внедрения предприятиями систем менеджмента качества и безопасности [1].

Эффективной моделью управления качеством и безопасностью пищевой продукции признана система ХАССП (Анализ рисков и критические контрольные точки), основным предназначением которой является защита производственных процессов от любых рисков загрязнения, в том числе микробиологических. Требования к разработке системы ХАССП определены национальным стандартом ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования». Внедрение данной системы позволяет минимизировать риски безопасности до приемлемого уровня и, в отличие от систем, предусматривающих только контроль качества сырья и готовой продукции, определить этапы процессов и условия производства, отсутствие управления которыми является критическим для безопасности пищевых продуктов [2,3].

Понятие «риск» в системе ХАССП определяется как сочетание вероятности реализации опасного фактора и тяжести его последствий. Анализ рисков предполагает выявление опасных факторов и условий их возникновения на всех этапах производства. При производстве кисломолочных продуктов большое значение имеют микробиологические риски, наиболее значимые из которых связаны с качеством сырого молока, прежде всего, микробиологическими показателями, эффективностью пастеризации молока (нормализованной смеси), активностью развития заквасочной микрофлоры и скоростью кислотообразования в процессе сквашивания, соблюдением санитарно-гигиенических режимов производства.

Качество сырого молока (исходная бактериальная обсемененность, массовая доля сухих веществ, наличие ингибирующих веществ, повышенное содержание соматических клеток) оказывает существенное влияние на активность развития заквасочной микрофлоры и скорость молочнокислого процесса при производстве кисломолочных продуктов, определяя их качество и безопасность.

Бактериальная обсемененность сырого молока зависит от здоровья животных, санитарно-гигиенических условий получения молока в сельхозпредприятиях, способов охлаждения, условий хранения и транспортирования молока. Как показывает практика, основными источниками загрязнения сырого молока являются: вымя и кожный покров животных, внешняя среда (воздух доильных помещений), корма, вода, доильные установки и аппараты, молокопроводы, оборудование для охлаждения молока, фильтрующие материалы, емкости для хранения молока, ав-томолцистерны, обслуживающий персонал (доярки). Повышенная бактериальная обсемененность сырого молока увеличивает вероятность реализации микробиологических рисков, обусловленных развитием термостойких, спорообразующих и психротрофных бактерий.

Присутствие в молоке антибиотиков, остатков моющих и дезинфицирующих средств, ядохимикатов и других ингибирующих веществ может стать причиной снижения активности молочнокислого процесса. В результате этого, на фоне подавления нормального молочнокислого брожения, активизируется развитие условнопатогенной и патогенной микрофлоры.

Примесь маститного молока, также оказывая отрицательное влияние на про- цесс сквашивания, повышает вероятность попадания в молоко и, соответственно, готовый продукт термостойких токсинов, выделяемых стафилококками, являющимися основными возбудителями маститов, и может стать причиной пищевых отравлений. Содержание соматических клеток в молоке из здорового вымени колеблется между 10000 и 170000 в 1 см3 и зависит от индивидуальных особенностей животных, стадии лактации, здоровья вымени. Повышенное содержание соматических клеток в молоке является признаком субклинического мастита. Анализ количества соматических клеток в сыром молоке показал, что даже в пределах одного поставщика (табл.1) отмечаются существенные изменения этого показателя. Постоянный контроль количества соматических клеток в сборном молоке сельхозпредприятиями позволит им своевременно принимать оперативные решения (контролировать субклинический мастит на ранних стадиях заболевания и распространение инфекции в стаде, проводить работу по улучшению состояния вымени коров) и избежать ухудшения качества молока.

Таблица 1. Содержание соматических клеток в сыром молоке

|

Количество соматических клеток, тыс.клеток /см 3 |

Количество образцов молока, % от общего количества |

|

До 200 |

4 |

|

От 200 до 500 |

10 |

|

От 500 до 1000 |

9 |

Длительное резервирование сырого молока при низких положительных температурах (2-6 °С), способствуя размножению психрофильной и психротрофной микрофлоры, создает возможность накопления в молоке термостойких токсинов, отрицательно влияющих на безопасность кисломолочных продуктов.

Эффективность пастеризации молока при производстве кисломолочных продуктов зависит от первоначальной бактериальной обсемененности сырого молока, видового и штаммового состава его микрофлоры, режимов пастеризации. Для обеспечения требуемой эффективности пастеризации молока при производстве кисломолочных продуктов требуется применение высоких температур пастеризации - (92-95) °С (табл.2).

Таблица 2. Эффективность пастеризации молока при температуре 95 °С

|

КМАФАнМ в сыром молоке, КОЕ/см 3 |

КМАФАнМ в пастеризованном молоке, КОЕ/см 3 |

Эффективность пастеризации, % |

|

430000 |

410 |

99,9 |

|

320000 |

120 |

99,9 |

|

280000 |

370 |

99,8 |

|

97000 |

310 |

99,7 |

|

84000 |

250 |

99,7 |

|

82000 |

230 |

99,7 |

|

65000 |

410 |

99,9 |

|

48000 |

240 |

99,9 |

|

30000 |

120 |

99,9 |

При этом, если сами бактерии, в основном, инактивируются при режимах пастеризации, принятых в производстве кисломолочных продуктов, то их ферменты и споры термоустойчивы. Следует иметь в виду, что для получения творога могут применяться пониженные температуры пастеризации с небольшой выдержкой. В связи с этим использование для производства кисломолочных продуктов сырого молока, даже удовлетворяющего по микробиологическим показателям требованиям второго сорта (показатель КМАФАнМ – до 4 млн. КОЕ/см3, содержание соматических клеток – до 1 млн./см3), увеличивает микробиологические риски при их производстве.

При получении кисломолочных продуктов этап сквашивания является наиболее уязвимым с точки зрения микробиологических рисков. Активность развития заквасочной микрофлоры и скорость кислотообразования в процессе сквашивания определяют формирование микробиологических и санитарно-гигиенических показателей готовых продуктов, поскольку практически вся посторонняя микрофлора (бактерии группы кишечных палочек, стафилококки, дрожжи, плесени и др.) чувствительна к кислой реакции среды.

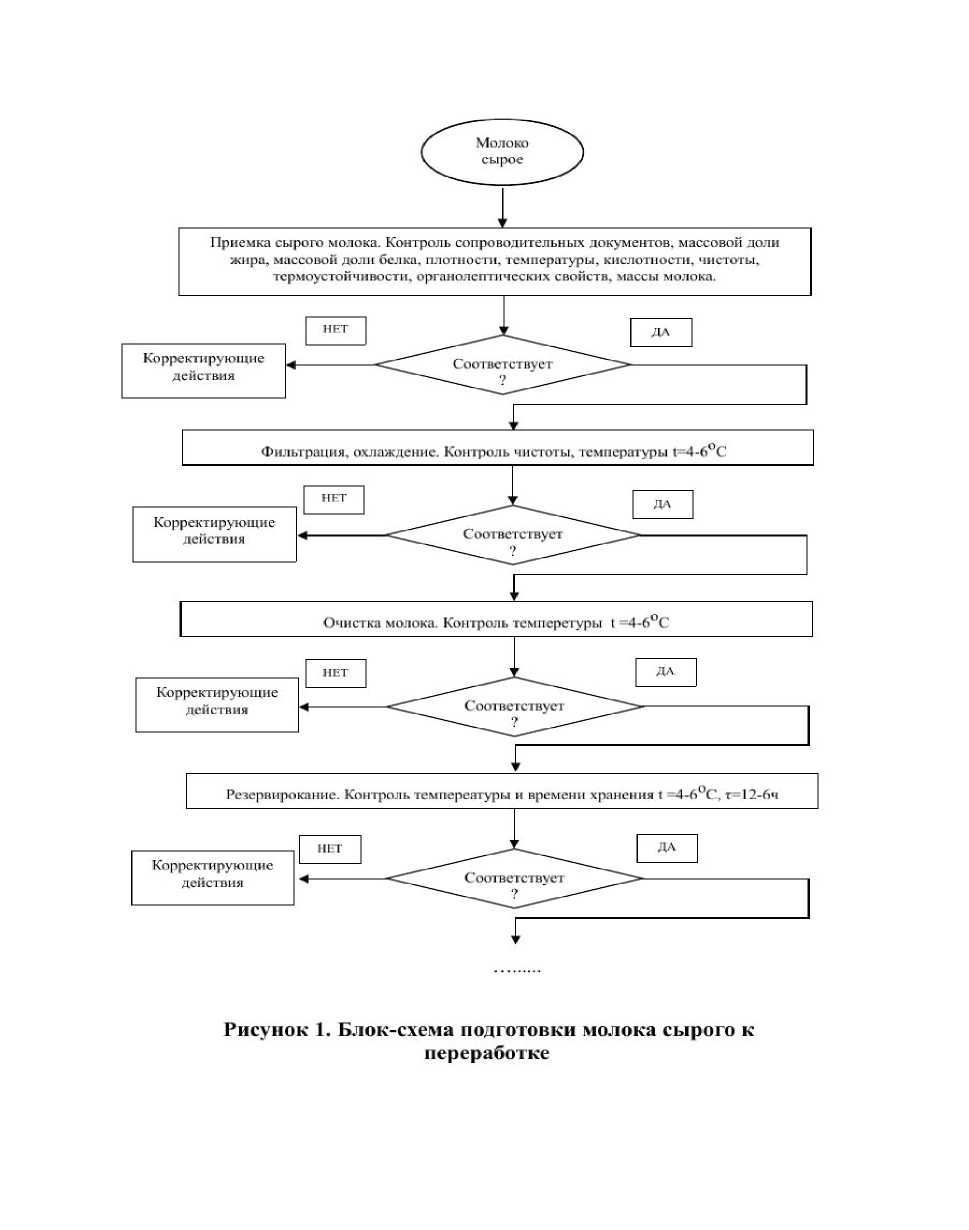

Разработка системы ХАССП с учетом технологических особенностей производства кисломолочных продуктов позволяет определить этапы, на которых возможно возникновение рисков, а также предотвратить их появление. Построение производственной блок-схемы технологического процесса служит основой для проведения анализа рисков, позволяет идентифицировать возможное появление опасностей. В качестве примера на рис. 1 приведена блок-схема подготовки сырого молока к переработке. С использованием алгоритмической оценки перечня возможных опасных факторов устанавливаются критические контрольные точки (ККТ) по ходу технологического процесса. Необходимым условием ККТ является наличие на рассматриваемой операции контроля опасного фактора, идентификация его и принятие предупреждающих мер, устраняющих риск или снижающих его до допустимого уровня.

Таким образом, для обеспечения безопасности кисломолочных продуктов необходим системный подход, учитывающий потенциально опасные факторы, в том числе микробиологические, на всех этапах производственного процесса от сырья до готового продукта. Разработка и применение системы ХАССП на протяжении всей цепочки производства кисломолочных продуктов, в том числе в сельхозпредприятиях по производству молока, позволит свести проявление микробиологических рисков к минимальному уровню.

Список литературы Анализ микробиологических рисков при производстве кисломолочных продуктов

- Абросимова, С. В. Безопасность пищевой продукции: современное законодательство Российской Федерации и стран-членов Таможенного союза/С. В. Абросимова//Молочная промышленность. -2012. -№ 9. -С. 58-61.

- ГОСТ Р 51705.1-2001 Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования.

- Шепелева, Е. В. Принципы ХАССП: международные стандарты в области управления безопасностью пищевой продукции/Е. В. Шепелева//Молочная промышленность. -2012. -№ 9. -С. 62-64.