Анализ опытного обучения художественному переводу студентов языковых вузов с позиций социокультурного подхода

Автор: Исаева Сабина Маджидовна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Проблемы и перспективы высшей школы

Статья в выпуске: 4 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

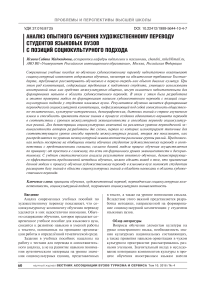

Современные учебные пособия по обучению художественному переводу недостаточно охватывают социокультурный компонент содержания обучения, несмотря на обязательное требование Госстан- дарта, требующего рассматривать обучаемого в первую очередь как объект диалога культур. При этом ряд компетенций, содержащих требования к подготовке студента, умеющего использовать иностранный язык как средство межкультурного общения, могут оказаться недостаточными для формирования навыков в области художественного перевода. В связи с этим была разработана и опытно проверена модель по формированию навыков художественного перевода с позиций соци- окультурного подхода у студентов языковых вузов. Результатом обучения является формирование переводческой социокультурной компетенции, подразумевающей под собой совокупность обществен- но-политических, культурно-исторических, демографических, бытовых знаний о стране изучаемого языка и способность применять такие знания в процессе создания адекватного варианта перевода в соответствии с уровнем межкультурной эквивалентности и способами перевода социокультур- ных реалий. Для демонстрации социокультурных изменений на различных уровнях переводческой эк- вивалентности автором разработаны две схемы, первая из которых иллюстрирует типичные для соответствующего уровня способы перевода межкультурных реалий, вторая же показывает, как распределяются по уровням межкультурной эквивалентности различные группы реалий. Предложен- ная модель построена на обобщении опыта обучения студентов художественному переводу в соот- ветствии с представленными схемами; согласно данной модели процесс обучения осуществляется по принципу: от простого к сложному, то есть от формального уровня эквивалентности к дескрип- тивному. С учётом статистического анализа результатов опытного обучения, демонстрирующе- го эффективность предложенной методики обучения, можно сделать вывод о том, что применение данной модели к процессу обучения художественному переводу в языковом вузе поможет студентам расширить базу знаний в области социокультурных знаний и обладать навыками в области художе- ственного перевода.

Принципы обучения, художественный перевод, переводческая социокультурная ком- петентность, социокультурный подход, поуровневая социокультурная эквивалентность

Короткий адрес: https://sciup.org/140209524

IDR: 140209524 | УДК: 37.016:81''25 | DOI: 10.22412/1999-5644-10-4-7

Текст научной статьи Анализ опытного обучения художественному переводу студентов языковых вузов с позиций социокультурного подхода

Анализ современных учебных пособий по художественному переводу показывает, что социокультурному компоненту обучения переводу уделяется в них недостаточно внимания. Обычно содержание обучения, которое предлагает современное учебное пособие для языкового вуза, сводится к развитию навыков и умений работы с текстом, основанных на принципе организации работы в определённой тематической среде.

Задания в учебных пособиях нацелены на работу с тестами для перевода и сопоставительного анализа, а не на развитие навыков понимания аутентического материала на уровне значения социокультурных единиц, представленных в тексте, а также на уровне понимания смысла. Вследствие этого важной представляется разработка методики, направленной на формирование социокультурной компетенции у студентов языковых вузов.

Обзор литературы

Вопросы обучения элементам культуры на уроке иностранного языка, необходимость знания культурных национальных составляющих, а также привития навыков ориентации в чужом культурном пространстве рассматривались разными учеными. Значительный вклад в исследование интеграции компонентов культуры в процесс обучения иностранным языкам внесли

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Г.Д. Тома-хин, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.В. Сафонова, А.Д. Райхштейн, Ж.Л. Витлин, Р. Ладо, М. Байрам, Н. Брукс, А. Холлидей, К. Крамш, Р. Лафа-ет, Д. Робинсон-Стюарт, Х. Ностранд, Х. Сили. Понятие иноязычной социокультурной компетенции как осведомленности о социокультурном контексте использования языка сравнительно недавно вошло в понятийный аппарат теории обучения иностранным языкам [17, с. 68].

Социокультурная компетенция занимает центральное место в исследованиях В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева, С.Г. Тер-Минасовой и представляет собой некоторую систему знаний культурно-маркированных лексических и грамматических единиц, формы восприятия мира и коммуникативного поведения культурной группы. Однако в процессе обучения художественному переводу, курс которого рассчитан на студентов старших курсов, прошедших обучение по дисциплинам «теории перевода», «лексикология», «практикум по культуре речевого общения», «теоретическая грамматика», «теоретическая фонетика» и приобретших навыки, способствующие формированию коммуникативной компетенции (сознательная ориентация человека на позицию других людей как партнёров в общении, умение слушать и вести диалог в соответствии со стратегиями и тактиками общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии совместного решения, владение некими социокультурными занятиями и умение применить их в процессе иноязычного общения), входящий в её состав социокультурный компонент существенно отделяется от прочих её составляющих.

Социокультурная компетенция подразумевает знание студентами национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка (их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры страны) и их использование в процессе общения [6, с. 156]. С точки зрения перевода художественных текстов, социокультурная компетенция превращается в самостоятельный вид компетенции, не являющийся частью компетенции коммуникативной (потому что сформированные навыки будут применяться в процессе создания художественного перевода, а не иноязычного общения), – переводческую социокультурную компетенцию .

Госстандарт диктует формирование коммуникативной и социокультурной компетенции, ибо социокультурное образование – обязательный компонент подготовки студентов в XXI в. Необходимо «развитие самосознания обучаемого как культурно-исторического субъекта, носителя коллективных и индивидуальных социокультурных характеристик, и его роли как субъекта диалога культур, общекультурных и коммуникативных умений использовать иностранный язык как средство межкультурного общения, потребностей в социокультурном освоении мира, развитие многоязычия и многокультурности» [17, с. 66].

Методология

В связи с актуальностью исследования «Социокультурный подход к обучению художественному переводу в языковом вузе», в основе которого лежит принцип поуровневой социокультурной эквивалентности, суть которого заключается в применении авторской схемы поуров-невой межкультурной эквивалентности (рис. 1) к различным типам социокультурных реалий в ходе анализа методов, которые наиболее часто используются переводчиками для передачи реалий на соответствующем уровне эквивалентности, мы считаем необходимым ввести термин «переводческая социокультурная компетенция».

Переводческая социокультурная компетенция (ПСК) – это совокупность общественно-политических, культурно-исторических, демографических, бытовых знаний о стране изучаемого языка и способность применять такие знания в процессе перевода, учитывая обычаи, традиции, нормы этикета и исторические реалии, при создании адекватного варианта перевода в соответствии с уровнем межкультурной эквивалентности и способами перевода этих реалий [10, c. 43].

В нашем исследовании методические основы формирования ПСК включают в себя цели, содержание (и критерии его отбора), принципы, задачи, этапы, технологии и формы контроля обучения. В основу формирования ПСК положен социокультурный подход. Процесс формирования ПСК, являющейся результатом обучения художественному переводу с позиций социокультурного подхода, осуществляется в соответствии со следующими принципами [16, c. 23]:

-

1) общими дидактическими (сознательности, наглядности, прочности усвоения знаний, доступности в обучении и посильности, межпредметной координации, использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), обучения в сотрудничестве, межпредметной координации, творческой активности, научности);

Деолшпгивнын уровень

КУЛИУТЫ и

метопи/яческий

контска зольный

ландшафтные объекты

Рис. 1. Схема повышения уровня социокультурной эквивалентности в соответствии со способами перевода и видами межкультурных реалий

Fig. 1. Scheme of raising the level of social and cultural equivalence in accordance with the methods of translation and cross-cultural realities

С тстултпв ныв ур овень

генерализация

кон^етнзацня

сшоБые

антонимический

трангкрмлция

трансликоция

органы и

Географические реалии

аооатства, поместья

гостиницы,

строения

-

2) общими методическими (системности и последовательности, коммуникативности, ситуативной обусловленности упражнений, учета родного языка, межкультурного взаимодействия, доминирующей роли упражнения во всех сферах овладения иностранным языком);

-

3) частными методическими (принцип интенсивности, принцип диалога культур, праг-матизации иноязычной переводческой деятельности, учета функционально-стилистического регистра, принцип осознанности прикладных характеристик знаний, предпереводческий, переводческий, дискурсивный, когнитивный анализ текста; выявление ключевой информации и информации о когнитивной структуре текста);

-

4) специальными (аутентичности художественного материала, доминирования проблемных заданий культуроведческого характера, культурной вариативности, аппроксимации стиля перевода, принцип поуровневой социокультурной эквивалентности).

Модель

Система работы предполагает три этапа: ознакомление, тренировка, применение. На первом этапе происходит ознакомление с социокультурными компонентами. В ходе ознакомления студенты выполняют ориентировочные упражнения, основанные на анализе переводческих решений в различных художественных произведениях. На втором этапе происходит тренировка, которая осуществляется на уровне слова, словосочетания и предложения с помощью разобранных переводческих решений. Третий этап подразумевает собственно перевод предложений и текстов, содержащих социокультурные элементы.

Разработанная методика формирования ПСК потребовала опытной проверки. Основными задачами опытного обучения выступали следующие:

-

• провести исследование уровня сформиро-ванности социокультурных стратегий у студентов языкового вуза;

-

• провести опытную работу по формированию ПСК;

-

• провести статистическую обработку и интерпретацию полученных результатов промежуточного и итогового срезов;

-

• соотнести результаты промежуточной и формирующей части опытного обучения, сформулировать выводы по итогам работы.

Исследование проводилось в АНО ВО «Университет Российского инновационного образования» (Москва) при работе с группой из 12 студентов, изучающих дисциплину «Основы художественного перевода» на факультете гуманитарных наук. Опытное обучение проводилось в рамках курса «Основы художественного перевода» на четвёртом курсе бакалавриата по направлению «Лингвистика», профили подготовки «Перевод и переводоведение» и «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».

Ввиду того, что в состав группы входили студенты разного профиля, приходилось учитывать, что хотя их уровень владения английским языком в целом соответствовал уровню обучения, уровень теоретической подготовки студентов различался. В частности, у студентов по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» не преподавался курс теории перевода.

В процессе подготовки к опытному обучению был произведён отбор аутентичных текстов, демонстрирующих социокультурную направленность подхода. Тексты и примеры предложений, содержащие социокультурные реалии, были разделены нами на шесть тематических блоков: в соответствии с переводческой социокультурной эквивалентностью группы реалий преподавались по принципу от простого к сложному, то есть от формального уровня к дескриптивному [2, c. 64]. Таким образом, темы были распределены в следующем порядке:

-

- реалии группы географических;

-

- военные реалии;

-

- органы и носители власти, профессии;

-

- бытовые реалии: реалии транспорта;

-

- бытовые реалии: меры и деньги, еда и напитки;

-

- реалии культуры и искусства.

Опытное обучение включало в себя 14 занятий общим количеством 42 аудиторных часа. Каждый тематический блок рассчитан на два аудиторных занятия. На первом, вводном занятии, студенты были ознакомлены с теоретической составляющей: понятием реалия в художественной литературе, классификацией реалий, способами перевода реалий. После краткого ознакомления с видами реалий студентам было предложено более подробно ознакомиться с переводческими особенностями каждого типа. На последнем занятии студентам был дан тест для проверки усвоенных знаний, включающий все типы изученных реалий.

Структура занятия. С целью раскрытия сути опытного обучения, представим структуру одного из занятий, проводимых по разработанной методике. Данное занятие входит в тематический блок «Бытовые реалии».

Тема: транспорт.

Цель: ознакомить студентов с данным типом социокультурных реалий, разобрать особенности их перевода, сформировать навыки перевода реалий-профессий.

Технологии обучения: дискуссия в ходе пред-переводческого анализа | анализ аутентичного текста | выполнение профессионально ориентированных упражнений.

Задание 1. Чтение отрывка из художественного текста по определённой теме. Первичное прочтение является ознакомительным, его цель – обратить внимание студентов на транспортные реалии и трудности, которые возникнут с их переводом на русский язык.

Задание 2. Ответы на вопросы по тексту.

Задание 3. Дискуссия на тему «Виды экипажей» XVIII в., определение художественных эквивалентов, встречающихся в произведениях русской литературы.

Задание 4. Знакомство с транспортными реалиями, встречающимися в произведениях английской литературы, разбор их определений, поиск русских эквивалентов.

Задание 5. Перевод предложений, содержащих разобранные в предыдущем задании транспортные реалии.

Полученные результаты

Достижение результата обучения на основе модели обучения художественному переводу с позиций социокультурного подхода возможно продемонстрировать на показателях итогового теста, включающего в себя вопросы по всему пройденному материалу [9, c. 14].

Согласно результатам промежуточного контроля, который проводился после завершения каждого тематического блока, таблица средних баллов группы студентов выглядит следующим образом (табл. 1).

Согласно полученным результатам, по мере овладения переводческой социокультурной компетенцией, при переходе от темы к теме студенты достигают более высокого уровня переводческих умений [8, c. 12].

После разбора всех тематических блоков, на итоговом занятии, студентам был дан итоговый тест, включающий пять заданий разной степени сложности. Результаты итогового теста представлены в следующей таблице (табл. 2):

Таблица 1

Таблица успеваемости студентов в течение курса «Основы художественного перевода»

Table 1

Table of students’ progress within the course «Fundamentals of literary translation»

|

СО |

§ с; |

||||||

|

Студент 1 |

1 |

4 |

3 |

4 |

4 |

3 |

3 |

|

Студент 2 |

1 |

3 |

4 |

4 |

5 |

2 |

3 |

|

Студент 3 |

3 |

3 |

3 |

4 |

4 |

3 |

3 |

|

Студент 4 |

3 |

3 |

4 |

4 |

3 |

4 |

4 |

|

Студент 5 |

3 |

3 |

4 |

3 |

4 |

2 |

3 |

|

Студент 6 |

4 |

4 |

3 |

4 |

5 |

3 |

4 |

|

Студент 7 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

Студент 8 |

3 |

3 |

5 |

4 |

4 |

5 |

4 |

|

Студент 9 |

4 |

2 |

3 |

4 |

4 |

2 |

3 |

|

Студент 10 |

3 |

1 |

4 |

3 |

5 |

5 |

4 |

|

Студент 11 |

3 |

3 |

4 |

5 |

5 |

5 |

4 |

|

Студент 12 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

Таблица 2

Таблица результатов итогового теста по дисциплине «Основы художественного перевода»

Table 2

Table of results of the final test of discipline «Fundamentals of literary translation»

|

cd =Г m |

cd =t m |

cd |

cd |

cd |

о S |

о |

|

|

Студент 1 |

5 |

12 |

5 |

6 |

4 |

32 |

4 |

|

Студент 2 |

5 |

10 |

4 |

6 |

1 |

26 |

4 |

|

Студент 3 |

5 |

13 |

4 |

8 |

6 |

36 |

5 |

|

Студент 4 |

5 |

13 |

4 |

8 |

6 |

36 |

5 |

|

Студент 5 |

3 |

9 |

2 |

5 |

1 |

20 |

3 |

|

Студент 6 |

4 |

11 |

3 |

6 |

5 |

29 |

4 |

|

Студент 7 |

5 |

15 |

5 |

8 |

8 |

41 |

5 |

|

Студент 8 |

3 |

14 |

3 |

6 |

5 |

31 |

4 |

|

Студент 9 |

4 |

7 |

5 |

8 |

8 |

32 |

4 |

|

Студент 10 |

1 |

10 |

4 |

6 |

7 |

28 |

4 |

|

Студент 11 |

4 |

14 |

4 |

6 |

8 |

36 |

5 |

|

Студент 12 |

5 |

15 |

5 |

6 |

6 |

37 |

5 |

Оценка выставлялась в соответствии со следующей шкалой:

от 35 до 41 = 5; от 5 до 15 = 2;

от 25 до 35 = 4; от 0 до 5 = 1.

от 15 до 25 = 3;

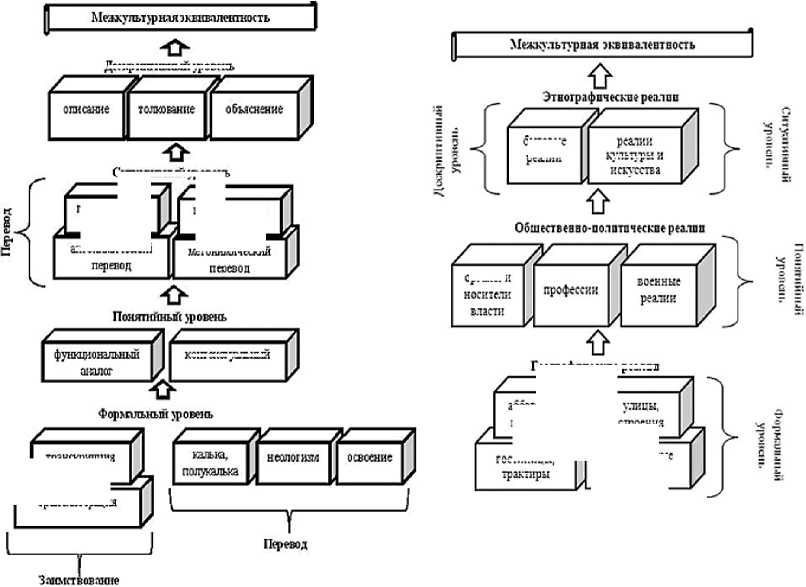

Представив результаты обучения студентов в течение курса и результаты итогового теста в единой диаграмме (рис. 2), мы видим, что 58% студентов (7 человек) показали высокую успеваемость по работе с заданиями каждого из тематических блоков, проверяемую в ходе текущего контроля после каждой темы. Они могут социокультурно грамотно и художественно переводить тексты с минимальным количеством лексико-грамматических ошибок, не влияющих на общий смысл переводимого предложения, осознают значимость культурно-специфических особенностей при переводе, применяют изученную терминологию при аргументации сделанного выбора способа перевода [4, c. 15].

Оставшиеся 16% студентов (5 человек) после прохождения курса понимают аутентичные художественные тексты и могут выразить свою точку зрения на способы перевода социокультурных конструкций, используя изученную терминологию.

Результаты итогового теста показали, что 92% студентов (11 человек) не только улучшили свои навыки в художественном переводе в ходе обучения, но и повысили успеваемость к концу прохождения курса, с усердием подготовившись к итоговой аттестации.

Таким образом, статистический анализ результатов опытного обучения показывает, что обучаемые повысили уровень переводческой социокультурной компетенции; расширили базу знаний в области социокультурных реалий, представляющих различные разделы лингво-страноведения, овладели профессиональными навыками в области художественного перевода.

Качественные характеристики результатов текущего контроля и итогового тестирования свидетельствуют о том, что в процессе обучения с применением модели обучения художественному переводу в аспекте социокультурного подхода у студентов была сформирована переводческая социокультурная компетенция в соответствии с предложенными в исследовании компонентами.

Заключение

Таким образом, опытное обучение подтвердило эффективность использования предложенной модели обучения художественному переводу с позиций социокультурного подхода среди студентов языковых вузов. В связи с этим можно сделать заключение о верности основных теоретических положений исследования.

Опытное обучение подтверждает актуальность исследования и необходимость включения достижений социокультурного подхода в процесс обучения переводу художественных текстов.

Рис. 2. Результаты успеваемости в течение курса и результаты итогового теста Fig. 2. The results of progress during the course and results of the final test

Список литературы Анализ опытного обучения художественному переводу студентов языковых вузов с позиций социокультурного подхода

- Болгова М.А., Подлегаев А.В. Трансформация высшего образования в рамках создания опорных университетов: социально-экономический анализ//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 10. 2016. № 1. С. 44-50.

- Бреус Е.В. Курс письменного перевода в сфере профессиональной коммуникации /Е.В. Бреус//Вопросы прикладной лингвистики. 2011. № 5. С. 63-72.

- Бреус И.В., Муравская О.Н. Межкультурная коммуникация и перевод//Педагогические науки. 2016. № 3 (78). С. 12.

- Буковский С.Л., Литвинов А.В. Особенности обучения специальному переводу студентов сельскохозяйственных специальностей//Вестник Университета РАО. 2015. № 5 (78). С. 13-16.

- Воевода Е.В. Межкультурная коммуникация в полиэтническом образовательном пространстве //Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2016. Т. 5. № 3. С. 24-28.

- Гураль С.К. Развитие коммуникативной компетенции у студентов дополнительного высшего образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»//Вестник Томского государственного университета. 2006. № 291. С. 155-156.

- Зворыкина Т.И., Сильчева Л.В., Гогаева О.В. К вопросу разработки новых стандартов как основного критерия повышения качества образования//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2016. № 3. С. 50-58.

- Исаева С.М. К вопросу о применении принципа поуровневой социокультурной эквивалентности к обучению художественному переводу//Гуманитарные и социальные науки: сетевое издание. 2016. № 4. С. 83-90. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26637286 (дата обращения: 26.09.2016).

- Исаева С.М. Сборник упражнений по обучению художественному переводу: практическое пособие. М.: Перо, 2016. 54 c.

- Исаева С.М. Художественный перевод: учебно-методическое пособие. М.: Перо, 2016. 67 с.

- Казиева Д.А. Межкультурная коммуникация как рецептивно-интерпретативная деятельность языковой личности//European science. 2016. № 1 (11). С. 44-46.

- Литвинов А.В. Европейская модель профессиональной компетенции переводчика и современное российское образование//Вопросы прикладной лингвистики. 2013. № 10-11. С. 66-76.

- Новикова Н.Г., Кортунов В.В., Кириенкова З.А. К вопросу об обучении студентов вузов межкультурным коммуникациям: методический аспект//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 10. 2016. № 1. С. 60-65.

- Новичков Н.В. К вопросу о понятии культурной политики как социальной системы//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 9. 2015. № 1. С. 42-52.

- Новичков Н.В. Творческая свобода для культуры, бизнеса, инноваций /Н.В. Новичков//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 8. 2014. № 2. С. 91-95.

- Пассов Е.И., Кузнецова Е.С. Принципы обучения иностранным языкам: учебное пособие /Под ред. Е.И. Пассова, Е.С. Кузнецовой. Воронеж, НОУ «Интерлингва». 2002. 40 с.

- Сафонова В.В., Соколова Н.Г. Проблемы социокультурного образования в языковой педагогике//Культуро-ведческие аспекты языкового образования. Сб. науч. трудов под ред. В.В. Сафоновой. М.: Еврошкола, 1998. С. 66-79.

- Сокур Е.А. Межкультурная коммуникация и английский язык //Символ науки. 2016. № 2-3. С. 96-99.

- Флеров О.В., Егоров В.И. Межкультурная коммуникация и современная высшая школа: точки соприкосновения//APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. 2016. № 1. С. 40.

- Хайруллин М.Б., Хайруллина А.М. Межкультурная связь при обучении иностранному языку//Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2016. № 3. С. 12-16.

- Хотько Н.А. Межкультурная социализация студентов в процессе овладения иноязычным общением//Лингво-культурное образование в системе вузовской подготовки специалиста. 2016. Т. 1. № 1 (9). С. 205-210.

- Черкасова Е.В., Макарова М.Е. Межкультурная компетентность как основная характеристика современного высшего образования//Наука XXI века: актуальные направления развития. 2016. № 1-2. С. 101-105.