Биоконверсия мышечной ткани трепанга методом ультразвуковой обработки и ферментативного гидролиза

Автор: Позднякова Ю.М., Ким Г.Н., Ковалев Н.Н., Перцева А.Д.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведено обоснование условий ферментативного гидролиза мышечной ткани трепанга Apostichopus japonicus: рН, соотношение вода: сырье, выбор и концентрация ферментных препаратов, время. Для интенсификации процесса ферментативного гидролиза применен способ предварительной ультразвуковой обработки экстрактов мышечной ткани трепанга. Определены его оптимальные условия (время и мощность).

Ферментативный гидролиз, ультразвуковая обработка, трепанг, биоконверсия

Короткий адрес: https://sciup.org/14084255

IDR: 14084255 | УДК: 664.951.7:639.4

Текст научной статьи Биоконверсия мышечной ткани трепанга методом ультразвуковой обработки и ферментативного гидролиза

Введение. Трепанг – промысловые съедобные беспозвоночные из рода голотурий, которые ценятся не только за органолептические характеристики, но и за химический состав, элементы которого обладают рядом функциональных свойств. Современные лабораторные исследования подтвердили наличие в тканях трепанга биологически активных веществ, таких как гликозиды, каротиноиды, полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, коллаген, аминосахара, которые проявляют антиоксидантную, иммуномодулирующую, радиопротекторную, фунгицидную, гиполипидемическую, противоопухолевую активность [1–3].

Интенсификация промысла и несоблюдение норм вылова привели к значительному сокращению численности популяций трепанга во всех районах его обитания. На сегодняшний день одним из способов восстановления численности популяции дальневосточного трепанга является марикультура. В Приморском крае России существуют десятки предприятий, занимающихся искусственным разведением этого объекта.

В связи с тем, что основная часть химического состава мышечной ткани трепанга приходится на белок, а именно коллаген, который плохо поддается гидролизу пищеварительными ферментами человека, то целесообразным представляется биоконверсия исходного сырья с помощью ферментативного гидролиза. Этому направлению посвящен целый ряд работ. Так, разработана технология получения общеукрепляющей лечебно-профилактической добавки из кукумарии с помощью кислотного и ферментативного гидролиза [4– 6]. Известен способ получения средства, обладающего антикоагулянтным действием, который заключается в ферментативной обработке мышечной ткани голотурий и очистке низкомолекулярного коллагена [6]. В перечисленных работах процесс ферментирования мышечной тканей голотурий занимает длительный период времени (14–24 ч) [5] или требует дополнительных стадий очистки [6].

Для интенсификации процесса ферментативного гидролиза мышечной ткани трепанга целесообразно предусмотреть предварительную обработку исходного материала. Рядом исследований установлено, что ультразвуковые колебания способны изменять агрегатное состояние вещества, диспергировать, эмульгировать его, изменять скорость диффузии, кристаллизации и растворение веществ, активизировать реакции, интенсифицировать технологические процессы [7]. Применение предварительной обработки мышечной ткани голотурий ультразвуком может явиться эффективным способом по отношению к коллагенсодержащему биологическому материалу.

Таким образом, на основании химического состава трепанга и широкого спектра БАВ разработка технологии переработки этого объекта, получения БАД и функциональных продуктов питания на его основе является актуальной.

Цель работы. Обоснование технологии получения ферментативного гидролизата из тканей трепанга Apostichopus japonicas, включающая предобработку сырья ультразвуком.

Материалы и методы. Объектом исследования служил дальневосточный трепанг, выловленный в бухте Северная (залив Славянский) Японского моря в октябре 2014 г. Для проведения ферментолиза использовали мышечную ткань трепанга.

Для проведения ферментативного гидролиза использовали коммерческие ферментные препараты с известной удельной активностью: протамекс – 356 Е/г, коллагеназу гепатопанкреаса краба – 300 Е/г, мегатерин – 170 Е/г (Россия).

Протеолитическую активность ферментных препаратов определяли по методу Каверзневой [8]. Содержание общего азота – рефрактометрически [9]. Содержание аминного азота – методом формольного титрования [10]. Степень гидролиза – как соотношение содержания аминного азота к общему азоту.

Результаты и обсуждение. Для получения ферментативных гидролизатов из трепанга была использована свежемороженая мышечная ткань.

Обоснование рациональных условий ферментативного гидролиза проводили по следующим параметрам: подбор фермента, его количество по отношению к сырью, рН реакционной смеси, гидромодуль, температура и время гидролиза.

Выбор ферментных препаратов и рН оптимумов обосновывали на основе анализа данных литературы. Так как основную долю белка мускульной ткани составляет коллаген, то ферментные препараты подбирали исходя из специфичности их действия по отношению к коллагенсодержащему сырью. По данным литературы [4, 11], оптимальными ферментными препаратами следует считать протамекс, коллагеназу гепатопанкреаса краба, мегатерин.

рН оптимумы ферментов краба находятся в щелочной области и располагаются для трипсиноподобных протеаз при рН 9,0–9,5, для химотрипсиноподобных – рН 8,0–9,0 [12]. Для микробиальных ферментов характерно отсутствие выраженного пика зависимости активности от рН с наиболее высокими значениями в области рН 5,5–6,5. На основании вышеизложенного рациональным рН для выбранных ферментных препаратов следует считать щелочную область от 7,8 до 8,2.

Соотношение сырья и воды в реакционной смеси должно удовлетворять двум условиям: максимальному выходу конечного продукта и доступности субстрата для фермента.

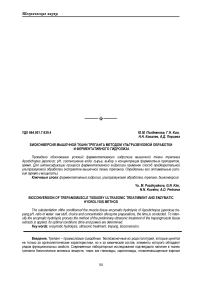

Проведенные исследования показали, что наибольшая степень гидролиза мышечной ткани трепанга достигается при соотношении сырье:вода 1:3 (рис.1). Дальнейшее разбавление реакционной смеси показало тенденцию снижения эффективности ферментативного процесса под действием мегатерина и коллагеназы.

Рис. 1. Влияние гидромодуля на степень гидролиза мышечной ткани трепанга

Наиболее эффективным для процесса ферментолиза мышечной ткани трепанга оказалось использование протамекса и коллагеназы. При использовании мегатерина свободных аминогрупп в реакционной смеси образовывалось меньше в 1,3 раза (рис. 1).

Большое значение в подборе параметров имеет концентрация ферментного препарата.

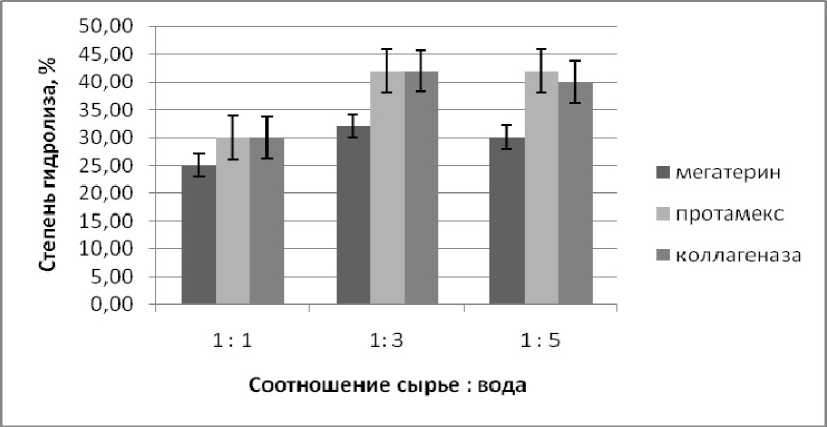

Определение степени гидролиза исходного сырья в зависимости от концентрации использованных ферментных препаратов показало, что рациональные концентрации ферментов составляют: для мегатерина – 3 ПЕ/г сырья, для протамекса и коллагеназы – 2 ПЕ/г (рис. 2).

Концентрация ферментного препарата, ПЕ/г сырья

Рис. 2. Влияние концентрации ферментного препарата на степень гидролиза мышечной ткани трепанга

Температурный оптимум используемых ферментных препаратов находится в зоне 42–45 оС. По некоторым данным [11], при увеличении температуры реакционной смеси до 47 оС увеличивается содержание низкомолекулярных полипептидов и уменьшается содержание свободных аминокислот. В то время как оптимальная температура для получения свободных аминокислот составляет 37 оС. В настоящей работе не ставилась задача получения препарата с большим содержанием свободных аминокислот. Поэтому рацио- нальная температура для проведения ферментолиза свежемороженой мышечной ткани трепанга выбрана в пределах 40–42 оС.

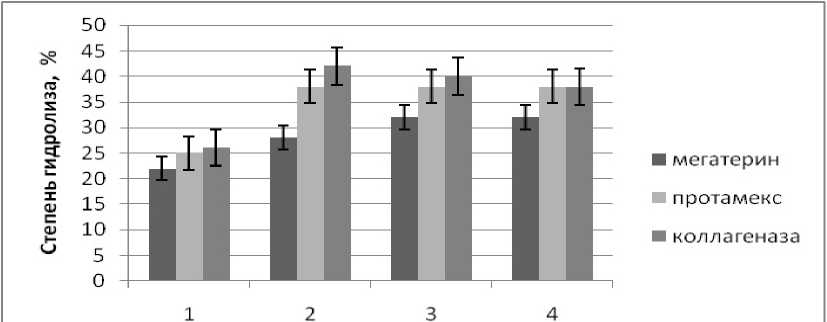

Выбор времени проведения ферментативного гидролиза также основывался на оценке степени гидролиза (рис. 3).

Проведенными исследованиями установлено, что при использовании коллагеназы не наблюдалось увеличения степени гидролиза сырья в реакционной смеси после 2,5 часов. Для достижения максимальной степени гидролиза при использовании протамекса достаточно 3 часов, в случае мегатерина – 3,5 часа.

Рис. 3. Зависимость степени гидролиза от времени проведения

Известно, что воздействие ультразвука оказывает влияние на агрегатное состояние вещества. Серией экспериментов дана оценка влияния ультразвуковой обработки сырья на выход экстрактивных веществ при водной экстракции. Данная процедура была введена после стадии измельчения мышечной ткани и смешивания ее с водой в соотношениях 1:3, 1:5. Ультразвуковая обработка экстрактов проводилась с помощью прибора IKASONIC U 50 control. с интенсивностью воздействия (мощностью) 100, 200 Вт/см в течение 3–15 минут (табл. 1).

Таблица 1

Влияние мощности и времени ультразвукового воздействия на температуру гомогената и накопление сухих веществ в растворимой части гомогената мышечной ткани трепанга

|

Мощность ультразвукового воздействия, Вт/см2 |

Время воздействия, мин |

Соотношение гомогенат : вода |

Температура гомогената,°С |

Содержание сухих веществ, % |

|

|

0 |

- |

1 1 |

: 3 : 5 |

Без изменений |

3,2 2,4 |

|

100 |

5 10 15 |

1 1 1 1 1 1 |

: 3 : 5 : 3 : 5 : 3 : 5 |

27 28 30 32 34 36 |

4,5 4,1 5,2 4,5 5,0 4,3 |

|

200 |

5 10 15 |

1 1 1 1 1 1 |

: 3 : 5 : 3 : 5 : 3 : 5 |

38 40 45 48 52 55 |

7,3 6,5 7,3 6,5 7,0 6,5 |

Как показало проведенное исследование, повышение мощности ультразвукового воздействия вызывает повышение температуры экстрактов, что препятствует сохранению нативной структуры белков и может вызывать их денатурацию. Поэтому при исследовании влияния ультразвукового воздействия на температуру обрабатываемого сырья подбирали мощность и продолжительность воздействия, не вызывающие значительного повышения температуры. Как видно из данных таблицы 1, количество экстрактивных веществ практически не зависит от гидромодуля. При мощности ультразвука 100 Вт/см2 количество растворенных веществ возрастает с течением времени, но не более 10 мин обработки. При мощности 200 Вт/см 2 достаточно 5 мин обработки для достижения максимального содержания экстрактивных веществ в экстракте. Повышение мощности выше заданных пределов приводит к денатурации белковых компонентов, которые переходят в нерастворимое состояние, а количество растворенных сухих веществ в экстрактах снижается.

Поскольку ультразвуковая обработка тканей может оказать влияние на их агрегатное состояние и степень доступности действия ферментов, было проведено исследование влияния различных режимов обработки на эффективность процесса ферментолиза, условия которого обоснованы и изложены выше (табл. 2).

Таблица 2

Влияние режимов ультразвуковой обработки на эффективность ферментативного гидролиза

|

Время обработки, мин |

Мощность, Вт/см2 |

Содержание аминного азота, мг% |

|

0 |

- |

0,30 |

|

5 |

200 |

0,42 |

|

5 |

100 |

0,35 |

|

10 |

200 |

0,35 |

|

10 |

100 |

0,42 |

|

15 |

200 |

0,28 |

|

15 |

100 |

0,28 |

Полученные результаты позволяют сделать вывод о разрушении структуры белков соединительной ткани под воздействием ультразвука, что способствует более глубокой степени гидролиза при обработке ферментными препаратами. Наилучшими условиями проведения ультразвуковой обработки следует считать 5 мин при мощности 200 Вт/см2 или 10 мин при мощности 100 Вт/см2.

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены следующие рациональные параметры проведения ферментативного гидролиза мышечной ткани трепанга: соотношение сырье:вода – 1:3; ферментный препарат – протамекс 2,5 ПЕ/г сырья; рН – 8,0; время – 3 часа; температура 40–42 ОС.

Для усиления степени дезинтеграции сырья и увеличения степени гидролиза мышечной ткани трепанга рационально введение стадии предварительной обработки водного экстракта мышечной ткани ультразвуком мощностью 200 Вт/см2 в течение 5 мин или мощностью 100 Вт/см2 в течение 10 мин.

Список литературы Биоконверсия мышечной ткани трепанга методом ультразвуковой обработки и ферментативного гидролиза

- Долматова Л.С., Тимченко Н.Ф. Исследование бактерио-и фунгистатических свойств липидной фракции и доклинические испытания сенсибилизирующей активности экстракта из дальневосточных видов голотурий//Тихоокеанский медицинский журнал. -2011. -№ 1. -С. 48-50.

- Попов А.М. Механизмы биологической активности гликозидов женьшеня: сравнение с гликозидами голотурий//Вестник ДВО РАН. -2006. -№ 6. -С. 92-104.

- Менчинская Е.С. Молекулярные механизмы противоопухолевого действия тритерпеновых гликозидов кукумариозида А2-2 и фрондозида А: дис.. канд. биол. наук. -Владивосток, 2014. -128 с.

- Карлина А.Е. Безотходная технология пищевых продуктов и биологически активных добавок из куку-марий дальневосточных морей: дис.. канд. техн. наук. -Владивосток, 2009. -238 с.

- Патент № 2147239 (РФ). Общеукрепляющее неспецифическое иммуномоделирующее средство/Аку-лин В.Н., Ковалев В.Г., Семенцов В.Г., Слуцкая Т.Н., Тимчишина Г.Н. -Заявл. 27.09.1996; опубл. 10.04.2000.

- Патент № 2302250 Российская Федерация, МПК А 61 К 35/56, А 61 Р 7/02. Средство, обладающее анти-коагулянтным действием, и способ его получения/Попов А.М., Артюков А.А, Ли И.А., Глазунов В.П., Кофанова Н.Н., Козловская Э.П. -№ 2006104772/15. -Заявл. 15.02.06, опубл. 10.07.07, Бюл. № 19.

- Хмелев В.Н., Сливин А.Н., Барсуков Р.В. Применение ультразвука высокой интенсивности в промышленности. -Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. -178 с.

- Каверзнева Е.Д. Стандартный метод определения протеолитической активности для комплексных препаратов протеаз//Прикладная биохимия и микробиология. -1971. -Т. 7. -№ 2. -С. 225-228.

- Лабораторный практикум по технологии ферментных препаратов/И.М. Грачева, Ю.П. Грачев, М.С. Мосичев . -М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1982. -239 с.

- Шапиро Д.К. Практикум по биологической химии. -Минск: Высш. шк., 1976. -285 с.

- Давидович В.В. Биотехнология биологически активной добавки к пище «Моллюскам»: дис.. канд. техн. наук. -Владивосток: ТИНРО-Центр, 2005. -166 с.

- Сахаров И.Ю., Литвин Ф.Е. Субстратная специфичность коллагенолитических протеаз из гепатопан-креаса камчатского краба//Биохимия. -1992. -Т. 57. -№ 1. -С. 61-67.