Ценностный выбор провинциального студента (на материале социологического исследования Ставропольского государственного аграрного университета)

Автор: Барсукова Т.И.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Социология образования

Статья в выпуске: 4 (37), 2004 года.

Бесплатный доступ

Статья отражает некоторые аспекты ценностного выбора студентов провинциальных вузов на примере Ставропольского государственного аграрного университета. Новизна авторского подхода заключается в исследовании ценностных ориентаций студентов с позиций влияния на их выбор двух агентов социализации: вуза и семьи. Семья является тем социальным институтом, который наряду с религией и этносом в периоды социальных кризисов становится для человека устойчивым основанием его бытия. Поэтому современный студент опирается в своих мировоззренческих поисках не только на ценности, предлагаемые вузом, но и обращается к семейным традициям, обычаям, ищет среди родных ему людей одобрение своих действий.

Короткий адрес: https://sciup.org/147135947

IDR: 147135947

Текст научной статьи Ценностный выбор провинциального студента (на материале социологического исследования Ставропольского государственного аграрного университета)

Статья отражает некоторые аспекты ценностного выбора студентов провинциальных вузов на примере Ставропольского государственного аграрного университета. Новизна авторского подхода заключается в исследовании ценностных ориентаций студентов с позиций влияния на их выбор двух агентов социализации: вуза и семьи. Семья является тем социальным институтом, который наряду с религией и этносом в периоды социальных кризисов становится для человека устойчивым основанием его бытия. Поэтому современный студент опирается в своих мировоззренческих поисках не только на ценности, предлагаемые вузом, но и обращается к семейным традициям, обычаям, ищет среди родных ему людей одобрение своих действий.

The article describes certain aspects governing 1—4 year students choice of values. The novelty of author’s research consists in studying the students value orientations in terms of their family versus higher educational establishment influence on their choice. The importance of family traditions and values is emphasized.

Современный социальный институт высшего образования выполняет целый ряд общественно значимых функций, среди которых функции образования и воспитания, несомненно, стоят на первом месте. Сегодня к образованию как социальному институту предъявляются новые требования, отражающие тенденции и противоречия общественного развития. Повседневная студенческая жизнь конкретизируется для каждого студента в наборе определенных знаний, навыков, правил, норм поведения и ценностей, предлагаемых конкретным вузом в конкретной ситуации. Вместе с тем в правилах и нормах реализованы общезначимые начала, базовые ценности человеческой цивилизации.

В стратегии высшего образования особую роль приобретает забота о всестороннем развитии личности студента. Ее становление происходит под непосредственным влиянием учебного заведения, в котором студент обучается. Усвоение корпоративной культуры сопровождается адаптацией прежде всего к общественно значимым, т.е. коллективным, нормам, ценностям, образцам поведения. Система этих социально-культурных атрибутов определяет социальный облик студента и способствует его индивидуальному и общественному самовыражению. В процессе адаптации он усваивает коллективные нормы поведения до такой степени, что они становятся частью его внутреннего мира и направляют его индивидуальные и социальные действия. Осуществляется инте-риоризация социальной культуры через каналы социального института высшего образования, в котором вуз выступает агентом вторичной социализации. Именно в силу этого изучение социальных характеристик вузовской молодежи представляется весьма актуальным.

Проведенное нами исследование ценностного выбора студента аграрного университета позволяет судить не только о том, каких специалистов готовят сегодняшние провинциальные вузы1, но и о духовно-нравственном здоровье студентов, о детерминированности их ценностных ориентаций, об отношении к своему будущему и о целом ряде других социальных характеристик молодого человека. В опросе в качестве респондентов приняли участие более тысячи студентов различных факультетов, среди них 52,0 % юношей и 48,0 % девушек. Опрос проводили сотрудники лаборатории социально-педагогических исследований Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) в апреле — мае 2004 г.2

Нами были выделены две группы факторов, влияющие на процесс социа-

лизации студентов, связанные соответственно с вузом и с семьей. Именно эти социальные институты в современных условиях нормативно-ценностного кризиса должны играть решающую роль в становлении социально благополучного, нравственно здорового молодого человека. Так ли это на самом деле, позволяют судить данные эмпирических исследований. Сформулированная нами широкая исследовательская проблема, требующая серьезной, длительной по времени работы социологов, как эмпириков, так и теоретиков, отражает реально существующее противоречие между состоянием нормативно-ценностной неопределенности, сложившейся в российском социуме, и потребностью в реформировании общественных отношений, в реализации которой вузы играют решающую роль. В данном контексте в дальнейшем была сформулирована более узкая проблема, на изучение и определение возможных путей разрешения которой и было направлено наше исследование.

Прежде чем изложить результаты выполненного анализа, приведем несколько положений той теоретико-концептуальной базы, которая выступила основой разработки исследовательской программы и интерпретации полученных нами данных. Фундаментом всей ценностной системы, связанным с многообразными сферами повседневной жизни общества, являются общезначимые ценности. Эти ценности, по мнению Д.Е. Фролова3, ограничивают человека, т.е. требуют своего обязательного исполнения каждым членом современного цивилизованного общества. Автор выделяет первичные и вторичные социальные ценности. К первичным он относит нравственные и гражданские ценности, ко вторичным — политико-правовые, социально-экономические и экологические.

В контексте исследуемой проблемы под ценностями понимаются феномены материального или духовного мира, имеющие особую значимость для индивида или группы. Идеалы или смысложизненные ценности — это модели или эталоны, содержание которых носит предель но абстрактный характер. Несмотря на то что идеал вырастает из реальности, он не является синонимом этического идеального типа, не может быть неким усредненным образом и не соответствует в точности каким-либо эмпирическим образцам.

Место социального идеала в мировоззрении современного студента

Согласно результатам исследования более половины опрошенных студентов — 50,6 % — считают, что у молодого человека должен быть идеал для подражания.

При проведении нами в 2001 г. опроса среди учащихся Ставропольского края4 респондентам предлагалось ответить на вопросы: какие черты из предложенных в анкете они включили бы в содержание идеала обязательно; не включили бы ни при каких обстоятельствах; включили бы при определенных обстоятельствах? Те же вопросы были заданы студентам аграрного университета в 2004 г. В таблице приведены сравнительные данные, отражающие динамику содержания идеала при изменении статуса молодого человека. При этом нами были выбраны ответы об обязательном включении той или иной черты в свой идеал.

Выбор черт социального идеала учащимися и студентами Ставропольского края, %

|

Содержание социального идеала |

Учащиеся школ, лицеев, колледжей Ставропольского края (2001 г.) |

Студенты СтГАУ (2004 г.) |

|

1 |

2 |

3 |

|

Умение постоять за себя |

92,1 |

95,0 |

|

Уважение к старшим |

80,4 |

95,0 |

|

Смелость |

88,8 |

93,1 |

|

Самостоятельность |

87,6 |

92,8 |

|

Доброта |

87,2 |

92,5 |

|

Честность |

87,4 |

92,2 |

|

Окончание |

таблицы |

|

|

1 |

1 2 1 |

3 |

|

Трудолюбие |

79,8 |

92,2 |

|

Храбрость |

87,7 |

89,7 |

|

Физическая сила |

73,6 |

87,4 |

|

Интерес к учебе |

61,9 |

86,1 |

|

Дисциплина |

64,0 |

85,4 |

|

Увлечение новым |

59,2 |

84,8 |

|

Коллективизм |

54,6 |

83,3 |

|

Гуманность (человечность) |

74,8 |

83,0 |

|

Стремление быть |

||

|

справедливым |

81,7 |

82,2 |

|

Способность к творчеству |

56,3 |

82,2 |

|

Общественная активность |

49,8 |

81,4 |

|

Патриотизм |

39,8 |

72,4 |

|

Критичность мышления |

33,1 |

72,3 |

|

Принципиальность |

37,5 |

69,8 |

|

Изворотливость |

27,2 |

67,4 |

|

Готовность поступить |

||

|

по рекомендации учителя, |

||

|

преподавателя |

26,2 |

63,2 |

|

Наглость |

14,5 |

57,3 |

|

Гражданственность |

36,8 |

38,8 |

Полученный нами в ходе опроса идеальный портрет студента отражает образ человека, которому не чуждо ничто человеческое. В отличие от ответов учащихся, в которых четко прослеживаются дифференциация позитивных и негативных ценностей и неприятие последних, в предпочтениях студентов и те и другие качества личности существуют почти на равных. Так, например, принципиальность от изворотливости отделяют по степени их значимости для молодого человека лишь 2,4 %. Однако общая тенденция — отдавать в своем выборе предпочтение социально одобряемым качествам личности, т.е. уважению к старшим, смелости, самостоятельности, доброте, честности, трудолюбию, — сохраняется при переходе молодого человека из социального слоя учащихся в студенчество. Это позволяет поставить вопрос о влиянии вуза на формирование ценностных ориентаций студентов. Нам представляется, что формирование ценностной составляющей в мировоззрении студента — одна из важнейших задач реализации воспитательного потенциала вуза через содержание общественных и гуманитарных дисциплин, кураторскую работу, мероприятия гражданской направленности.

Семья, ее роль в жизни студента

Проводниками воспитательного воздействия на сознание и поведение социальных субъектов, которыми в изучаемом аспекте являются студенты, служат разные социальные общности (от социальной диады и малой социальной группы до нации в целом). Известный американский социолог Ч. Кули, рассматривая проблемы первичной группы, пишет, что «это небольшой круг людей, поддерживающих устойчивые тесные отношения, которые, как правило, отличаются интимностью, взаимной симпатией и пониманием. В первичную группу входят лица, о которых можно сказать „Мы“. Примеры первичной группы: детский игровой коллектив, семья, соседство. Именно здесь индивид обретает чувство социальной принадлежности и усваивает общие идеалы»5.

Каналы воздействия на общественное и индивидуальное сознание могут быть четко определены или же размыты, но в любом случае по ним перетекает информация о социальных нормах, образцах поведения, социальных стереотипах. Согласно Ч. Кули, первичные группы независимы от большого общества, но в некоторой степени отражают его дух, как и то, что в них существуют соперничество, конкуренция, вражда. Однако именно первичные группы составляют основу того, что является в человеческой природе и человеческих идеалах универсальным, и первичность их состоит именно в том, что они играют решающую роль в формировании социальной природы и идеалов индивидуума.

Первичная социализация выступает базисом для включения личности в систему общественных отношений. От того, какие ценности и образцы поведения семья сможет привить молодому человеку, зависит его дальнейшее существование в обществе. Студенты проходят вторичную социализацию, агентом которой является вуз. Семья, согласно классическому канону социализационной теории, не играет столь значимой роли в жизни молодых людей, как в детстве. Однако в переломные моменты истории человек обращается к традиционным, исторически устойчивым основаниям социального бытия, каковыми являются семья, этнос, религия. Они также приобретают ряд особенностей, характерных для периодов нестабильности и социальных катаклизмов, но остаются наиболее надежными, особенно для молодого человека с еще не совсем сформировавшимся мировоззрением. Так, семья ослабляет функции социального контроля. Воспитание черт высокой морали во многих семьях заменяется формированием конформизма. Это закономерно и объяснимо, а может быть, даже и оправданно, например, в условиях криминализации социума, но в любых условиях семья сохраняет хозяйственно-экономическую, охранительную, коммуникативную и психоэмоциональную функции, причем последняя имеет тенденцию перерастать в психотерапевтическую, что связано с отсутствием устойчивых оснований бытия в самом социуме, нарастанием стрессовых ситуаций, порожденных материальным неблагополучием, социальной незащищенностью, воинствующим хамством и т.п.

Наше исследование показало, что для большинства студентов семья является значимой, референтной группой. Практически во всех семьях студентов (94,6 %) есть семейные праздники. Так, праздники религиозного характера отмечают 92,5 % семей респондентов, дни рождения — в 72,6, национальные праздники — в 22,3, гражданские — в 22,2, окончание учебного года, полугодия — в 20,9 %.

Семейные торжества воспитывают традицию. В российской ментальности уважение к традициям поддерживается воспитательной работой вуза. В аграрном университете сохранен институт кураторства с I по V курсы, а управление воспитательной работой осуществляет совет старших кураторов, куда входят представители всех факультетов7. В числе их задач — поддерживать взаимосвязь с семьями студентов.

Немаловажную роль в социализаци-онном процессе играет отношение роди телей к учебе студентов. Согласно данным нашего опроса, такую заинтересованность проявляют родители и ближайшие родственники большинства респондентов. Так, постоянно интересуются успеваемостью 86,5 % матерей и 74,5 % отцов. Среди дедушек и бабушек этот показатель составляет 51,8 %.

В тех семьях, где члены не проявляют почти никакой заинтересованности в отношении учебы своих детей или родственников, соответствующие показатели таковы: матери — 1,0 %, отцы — 5,9, дедушки, бабушки — 14,4 %.

Вообще, можно отметить довольно высокий уровень заинтересованности родителей учебной жизнью детей. Это можно рассматривать как ресурс, не только стимулирующий учебу студентов, но и поднимающий авторитет вуза в социуме. Руководству деканатов и кафедр важно поддерживать данную заинтересованность, активизировать формы взаимодействия с родителями,особенно на младших курсах обучения (информация об учебе, вузе, организация встреч родителей и родственников студентов с руководством, преподавателями, участие в жизни факультета, кафедр и т.д.).

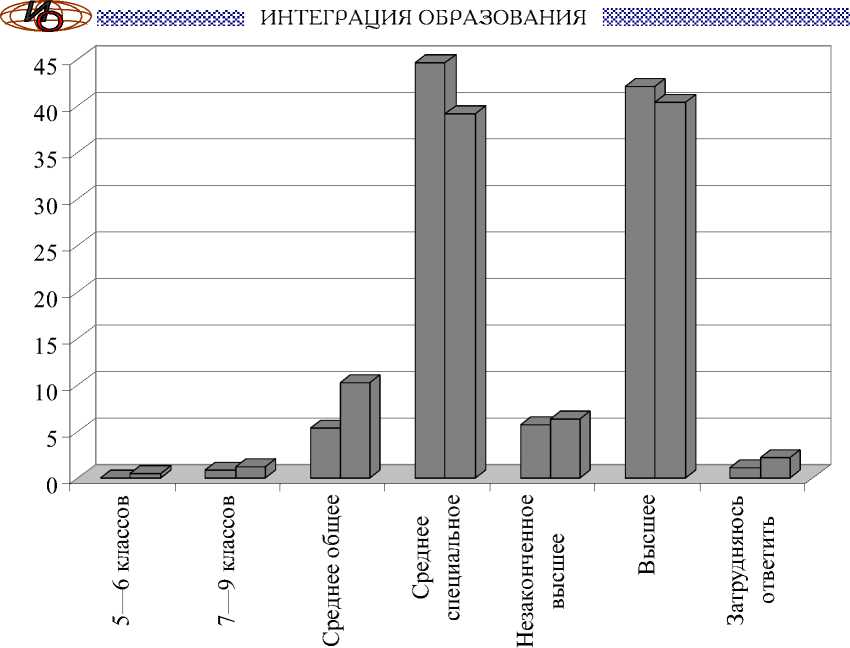

О заинтересованности семей студентов в получении теми высшего образования могут свидетельствовать данные об образовании (рисунок), виде деятельности и должности родителей. Так, родители, имеющие высшее образование, а таковых большинство (40,4 % отцов и 42,1 % матерей), являются наглядным примером для собственных детей. Среднее специальное образование имеют 39,1 % отцов и 44,6 % матерей. При этом б о льшая часть родителей — 65,7 и 66,2 % соответственно — трудятся на постоянной работе. 19,7 % матерей и 23,2 % отцов принадлежат к числу руководителей, главных специалистов предприятий. В числе родителей, являющихся специалистами, 31,4 % матерей и 23,2 % отцов.

Вышеприведенные данные позволяют предположить, что образовательный и социально-экономический статус родителей — это положительный фактор, сти-

-

□ Матери ПОтцы

Уровень образования родителей студентов мутирующий учащихся к осознанному получению профессиональных знаний, умений и навыков.

Исследование ценностных ориентаций позволяет сделать выводы, которые необходимы в построении эффективной системы управления образовательным и воспитательным процессами в вузе.