Цифровой лабораторный комплекс "Trizologika"

Автор: Терехова Галина Владимировна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 3 (57) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Разработана цифровая среда, направленная на развитие изобретательских способностей младших школьников посредством формирования опыта на основе системы учебных экспериментов. В содержание контента цифровой лаборатории включены специальные дидактические инструменты, основанные на моделях ТРИЗ для организации изобретательских экспериментов. В статье предложено решение проблемы формирования навыков авторских решений у младших школьников на основе системы учебных экспериментов. Предложенный способ организации образовательной среды позволяет расширить задачи экспериментальной деятельности детей по решению проблем изобретательского характера, а именно: сформировать навыки корректной постановки гипотез в поисковой деятельности; повысить точность практических решений при проявлении интеллектуальной инициативы; развить умение определять экспериментально достоверные решения проблемы; формировать желание пользоваться специальной терминологией научного характера, вести конструктивный диалог в процессе совместной исследовательской деятельности, самостоятельно формулировать гипотезы и выводы экспериментальной деятельности.

Цифровая лаборатория, образовательная среда, исследовательская деятельность, детское изобретательство, отсм-триз технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142236917

IDR: 142236917 | УДК: 371.3 | DOI: 10.7442/2071-9620-2020-14-3-37-46

Текст научной статьи Цифровой лабораторный комплекс "Trizologika"

Цифровой лабораторный комплекс «Trizologika»

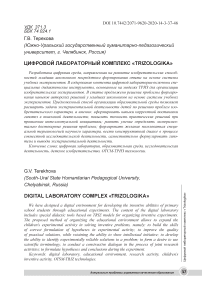

Введение. Одна из проблем детского изобретательства заключается в отсутствии у детей практического опыта, необходимого для получения новой идеи. В среде «Тризобретатель» (А.А. Нестеренко, Г.В. Терехова), направленной на развитие изобретательских способно- стей младших школьников, этот опыт формируется на основе экспериментов и обобщается посредством дидактических моделей ТРИЗ. На рис. 1 представлены элементы образовательной среды «Три-зобретатель».

Рис. 1. Образовательная среда «Тризобретатель»

На основе цифровой образовательной среды был разработан учебный лабораторный комплекс «Trizologika», в котором система исследовательских и изобретательских экспериментов учебного характера является частью естественной экспериментальной среды, что позволяет сформировать у ребенка научные представления, необходимые для решения проблем. При этом контент разработан с учетом возрастных особенностей детей для осуществления собственного экспериментирования.

Постановка задачи. Анализ современных подходов к разработке цифровых сред представлен несколькими направлениями: использованием дистанционных образовательных технологий в обучении детей начальной школы [1; 3; 7], применением современных цифровых технологий с учетом требований ФГОС [8; 9], психолого-педагогическим сопровожде- нием проектной деятельности детей [4; 5; 12], формированием цифровой проекции (следа) [10], организацией цифровой среды с учетом возрастных особенностей [8] и др.

Одним из условий продуктивности цифровизации образования авторы считают разработку таких форм, методов, методических материалов и средств оценивания, в основе которых локальная образовательная среда конкретного учебного курса насыщена разноплановыми развивающими возможностями, а индивидуальная и командная деятельности обучающихся (в том числе самостоятельная, проектная и распределенно-сетевая) являются частью цифровой образовательной среды [2]. Анализируя выводы исследователей, отметим, что цифровая образовательная среда не только расширяет возможности для развития детей, но и создает условия для включения их в созидательную и преобразовательную деятельность с помощью целесообразного визуального ряда адаптированного контента инновационных достижений общества [6, 11].

В образовательной программе детского изобретательства основной акцент сделан на роли ребенка как решателя проблем. Это означает, что детям необходимо обеспечить овладение составляющими этой роли - стать практиком и исследователем. Такая подготовка реализуется с помощью двух типов эксперимента - исследовательским и изобретательским. В исследовательском эксперименте учащиеся осваивают естественные законы, по которым «живут» ресурсы для решения проблем. В изобретательском - учащие -ся применяют эти законы в конкретной проблемной ситуации.

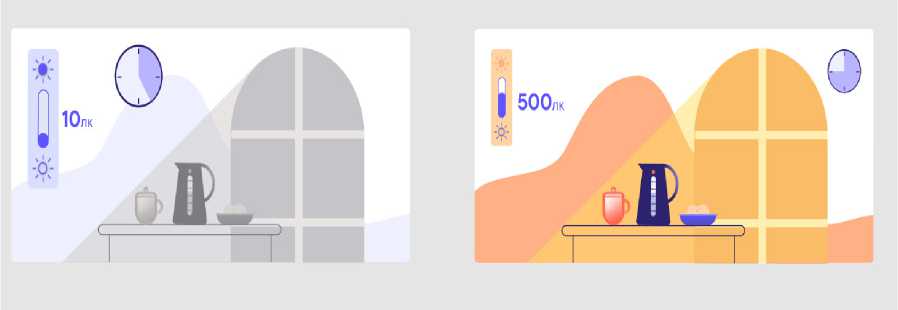

Результаты исследования. Программой цифровой лаборатории предусмотрена следующая последовательность проведения серии экспериментов: 1) опыт-демонстрация (является частью занятия, направленного на установление связи между теоретической вводной беседой и практическим решением проблемы) реализуется в двух режимах: реального проведения эксперимента «как мы это видим» и внутреннего измене -ния (на примере моделирования героя, который «может видеть все изнутри»); 2) опыт-модификация (самостоятельный опыт ребенка по инструкции); 3) решение изобретательской проблемы (постановка эксперимента для доказательства своего решения). На рис. 2 представлена модульная организация контента.

Рис. 2. Модульная организация контента цифровой лаборатории

Исследовательский эксперимент призван продемонстрировать ребенку естественно-научные закономерности, управляющие «поведением» ресурсов. Демонстрация таких экспериментов обычно вызывает у детей большой энтузиазм, чем сегодня активно пользуются организаторы детских научных шоу. Принято считать, что научные опыты вызывают у ребенка удивление и желание понять суть наблюдаемых явлений. На практике чаще всего дети хотят узнать, как воспроизвести опыт, но лишь немногие задаются вопросом: «почему так получается?» Однако для использования полученных в эксперименте фактов нужно понимать границы их применения, уметь понять, в каких условиях закономерность будет проявляться, в ка- ких - нет, то есть нужно обобщить полученные в эксперименте знания в доступную для понимания ребенка модель.

Таким образом, работа с исследовательским экспериментом проходит следующие этапы:

-

1. Постановка проблемы «Что будет, если?»;

-

2. Моделирование ситуации человечками, на основе модели – ответ на вопрос (выдвижение гипотезы);

-

3. Проверка гипотезы на практике в ходе эксперимента;

-

4. При необходимости: изменение граничных условий, повторение процесса;

-

5. Фиксация результатов эксперимента в виде рисунка, схемы, отражающей связь признаков;

Цифровой лабораторный комплекс «Trizologika»

-

6. Выводы о том, где можно приме -нить полученное решение.

Изобретательский эксперимент является, по сути, решением практической задачи. Однако, вводя понятие изобретательского эксперимента, мы договариваемся с детьми о том, что задачи могут быть поставлены условно, мы как бы моделируем проблемную ситуацию, не обязательно привязывая ее к действительности. Настоящая изобретательская задача решается для того, чтобы что-то улучшить, кому-то помочь. Он тренирует созидательные способности и позволяет сформировать копилку перспективных идей.

Для работы с ТРИЗ-лабораторией Trizologika необходимо:

-

1. Запустить ЭВМ с установленным программным обеспечением;

-

2. Выбрать изучаемый элемент;

-

3. Прослушать теоретический курс («Библиотека»), сопровождаемый мультимедийными роликами;

-

4. Выполнить практическую часть работы с использованием лабораторного оборудования. Для этого, следуя мультимедийным инструкциям, подключить исследовательское оборудование («Мульти

-

5. Пройти в раздел «Решение проблем» и выполнить задания на основе уже полученного экспериментального опыта.

стик») и выполнить замеры;

Приведем пример организации самостоятельного освоения материала

(раздел «Библиотека»), а также задания теоретического и практического характера из модуля «Ловим лучи» в моделях внешнего («Как видит Женя») и моделях внутреннего («Как видит Проник») описания явления.

Статья из раздела библиотеки «Что такое свет?»

«Как видит Женя». Без света мы не можем видеть окружающий нас мир: голубое небо, высокие горы, глубокие моря, разноцветные вещи, отражение в зеркале. Свет распространяется быстрее звука и позволяет нам различать окружающие предметы. На планете светло от Солнца и Луны, а в домах и на улицах – от светильников и фонарей.

Белый свет состоит из видимых и невидимых лучей. Наше зрение может уловить лишь часть из них – спектр. Это цвета радуги. Видимый свет проходит сквозь прозрачные вещества (например, воздух, воду, стекло) и отражается от непрозрачных. У света есть единицы измерения. Например, освещенность измеряют в люксах (лк).

Посмотри, как это видит Проник.

«Как видит Проник». Проник видит свет в виде лучиков. Лучики исходят от источника света. Отражаясь от маленьких человечков, лучики меняют свой цвет на цвет маленьких человечков.

Лучики бывают разные. Проник видит их все, но только часть из них имеет цвет.

Опыт «Видим свет»

Г.В. Терехова

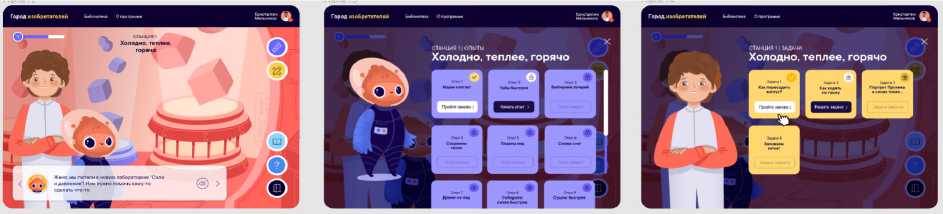

Рис. 3. Демонстрация опыта

Демонстрация опыта.

«Как видит Женя». При тусклом свете (10 лк) цвета предметов не различить. При ярком освещении (500 лк) все цвета видно отчетливо.

Догадайся, почему при свете предметы цветные? Свет отражается или цвет проявляется? А может быть цвет предметов от света меняется?

«Как видит Проник». Свет состоит из лучиков. Когда лучиков мало, видно только контур маленьких человечков, из которых состоит предмет. А если число лучиков увеличить в несколько раз, то станет видно не только маленьких человечков, но и их цвет.

Самостоятельный опыт

Шаг 1. Подготовь оборудование.

Возьми разноцветные кубики, среди которых есть красный и серый. Положи в коробку. Включи фонарик.

Шаг 2. Подключи датчик света.

Датчик света подключён.

Шаг 3. Измерь освещенность в коробке.

Подожди, идёт измерение.

Датчик света: 20 лк.

Сохранить измерение. Опыт 1. Тусклый свет.

Шаг 4. Посвети фонариком в коробку.

Шаг 5. Повторно измерь освещенность.

Подожди, идёт измерение.

Датчик звука: 300 лк.

Сохранить измерение Опыт 1. Яркий свет.

Шаг 5. Сравни полученные результаты.

Сохраненные данные из 3-го и 5-го шагов.

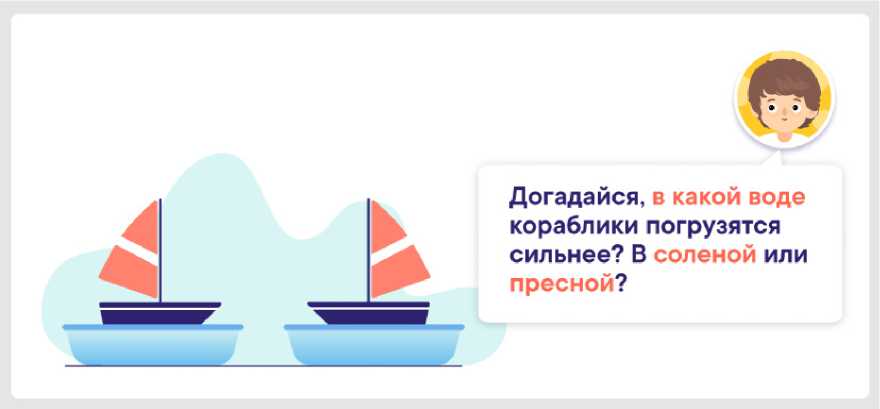

Проблема «Черное и белое не надевать?»

Используй полученный тобой опыт для решения проблем с Женей и Проником.

-

1. Белые лучики, сталкиваясь с цветными маленькими человечками, становятся такого же цвета.

-

2. Белые лучики, сталкиваясь с черными маленькими человечками, не отражаются от них, а исчезают.

-

3. От черных и белых предметов свет отражается по-разному.

Текст проблемы для ребенка: Танцевальная труппа «Черное и белое» готовится к выступлению. Декорации на сцене в верхней части темных цветов, а в нижней - светлых. В белых костюмах танцоры плохо видны на светлом фоне, а в черных – на темном. Как быть?

«Как видит Женя»:

Что у нас есть: Светлые и темные костюмы для выступления плохо видно на разных частях декораций.

А нам надо, чтобы костюмы одинаково хорошо были видны на светлом и темном фоне.

Что же мешает? Темные костюмы сливаются с темным фоном. Светлые костюмы сливаются со светлым фоном.

«Как видит Проник»:

Что у нас есть: лучики отражаются от маленьких человечков, из которых состоит фон и костюмы, одинаково.

А нам надо, чтобы лучики отражались по-разному.

Что же мешает? Лучики, сталкиваясь с белыми маленькими человечками, становятся такого же цвета, а сталкиваясь с черными – исчезают.

Решение

Тест: Как ты думаешь, какого цвета костюмы будут хорошо видны и на темном, и на светлом фонах?

Ответы на тест:

-

1. Проблема решена! Костюмы в полоску хорошо видны на темном и светлом фоне.

-

2. Проблема не решена! Участники в белых костюмах не смогут танцевать вместе с участниками в черных.

-

3. Проблема не решена! Костюмы с темным низом и светлым верхом будут видны не всегда.

Интерактивное домашнее задание, которые дети выполняют online «Игра «Составь загадку»».

У меня в руках – черный ящик! А в нем… секрет! Попробуй отгадать!

Цифровой лабораторный комплекс «Trizologika»

Чтобы отгадать, нужно вспомнить признаки: цвет, форма, материал (на экране появляются карточки признаков).

Загляну одним глазком в коробку… вижу, какого он цвета: желтый, как цыпленок! Но отличается - совсем не пушистый.

Загляну еще раз.

По форме очень похож на волейбольный мяч! Такой же круглый. Но и отличается – он не кожаный.

Потрогаю на ощупь…

Как похож на перчатки! Тоже из тонкой резины. Но отличается - без пальчиков.

Догадался?

Повторю все, что знаем:

Как цыпленок, но не пушистый.

Как волейбольный мяч, но не кожаный.

Как перчатки, но без пальчиков.

Правильно! Воздушный шарик.

А теперь составим загадку вместе.

Делай все по шагам:

Шаг 1. Выбери объект. Например, зонт!

Опишем его признаки. Например, возьмем признаки: назначение, материал, форма.

Шаг 2. Опиши, на что (или кого) он похож. И чем от этого объекта отличается.

По назначению зонт как крыша. Похож на крышу дома, но отличается. Меньше размером. Соберем в строчку: как крыша, но маленький.

По материалу похож на плащ. Такой же непромокаемый. Но отличается. Его надеть нельзя, нужно за ручку над головой держать. Вот и еще одна строка загадки: как плащ, но с ручкой.

По форме он похож на купол. Но и отличается! Купол в рюкзак не положишь, а зонт можно – он же складной! Еще одна строчка загадки получилась: как купол, но складной.

Шаг. 3. Теперь все строчки соберем вместе.

Тестовое задание

|

Признак |

На что похоже? |

Чем отличается? |

|

Назначение |

Как крыша |

но маленький |

|

Материал |

Как плащ |

но с ручкой |

|

Форма |

Как купол |

но складной |

Готово! Можно загадывать друзьям и близким. Проверь, смогут ли они отгадать.

А теперь – придумай загадку самостоятельно!

Составь свою загадку про зонт или воздушный шар. Запиши и принеси в класс. Вот там и отгадаем!

Таким образом, предложенный способ организации образовательной среды позволяет расширить задачи экспериментальной деятельности детей по решению проблем изобретательского характера, а именно: сформировать навыки постановки гипотез на основе собственного экспериментального опыта; повысить практичность предложенных решений; научить проявлять интеллектуальную инициативу; развить умение выбирать достоверные решения, основанные на эксперименте; сформировать умения использовать терминологию научного характера; конструктивно разрешать конфликты в совместной деятельности; повысить самостоятельность формирования гипотез и выводов результатов эксперимента.

В основе проекта лежат следующие положения об образовательной среде, формировании учебной программы, ее структуры, а также дизайна интерфейса:

– гибридная образовательная среда направлена на развитие инновационного мышления учащихся, предоставляет возможность формирования навыков преобразования у детей 6-12 лет, сочетает традиционные практики развива- ющего и проблемного обучения в совокупности с современными подходами синтеза естественных и цифровых образовательных ресурсов, является единой научнообразовательной web-платформой как для контактной работы с педагогами, так и для самостоятельной работы с родителями online;

– цифровой аудиовизуальный комплекс средств включает систему оригинальных учебных экспериментов (исследовательского и изобретательского типа), а также аппаратное лабораторное и программное обеспечение с дружественным интерфейсом. Это позволяет сформировать у учащихся корректные научные представления на основе собственного экспериментирования. Согласование цифровой и естественной экспериментальных сред является способом учета возрастных особенностей детей. На рис. 4 представлен пример визуализации эксперимента;

– программный комплекс цифровой лаборатории включает: 1) анимационный контент, максимально приближенный к естественным лабораторным условиям, в котором реализовано дизайнерское решение моделей внешнего мира и внутренней структуры вещества. Это является визуализацией процессов исследования и изобретения в доступной форме; 2) цифровые образовательные ресурсы для решения проблемной ситуации создают условия для сотрудничества учащихся между собой, с педагогом и родителями в контактной и самостоятельной работе с поддержкой online;

– предлагаемое устройство для обучения, содержащее 8 зон измерения на основе датчиков, позволяет детям уже в период обучения в начальной школе сформировать корректное понимание внутренних и внешних физических процессов, происходящих в момент изучения, исследования функционирования изучаемого объекта. Устройство осуществляет непрерывный контроль над этапами обучения и целенаправленно формирует теоретические знания, практические навыки и изначально прививает правильные навыки и сознание обучающегося.

Рис. 4. Пример визуального представления эксперимента

Цифровой лабораторный комплекс «Trizologika»

Выводы и обсуждения. Образовательная среда строится вокруг цифровой лаборатории, которая является базой для освоения способов оперирования моделями объектов. На наш взгляд, целесообразно собирать онлайн-среду как конструктор, пользуясь частично готовыми ресурсами, а также расширять набор инструментов из новых цифровых ресурсов. В перспективе среда «Тризобрета-тель» будет совмещать онлайн и офлайн режимы обучения.

Дальнейшее развитие среды мы видим в: 1) создании единой мультимедийной научно-образовательной платформы для решения детьми 6-12 лет проблемных ситуаций из различных областей знания; расширении контента библиотеки естественно-научного блока (физика, химия, астрономия, биология и т.д.), а также дополнении контентом гуманитарного блока (литература, искусствоведение, психология, бизнес и т.д.); 2) создании методического сопровождения взаимодействия посредством онлайн-домашних заданий и заданий для свободного экспериментирования в процессе поэтапного освоения материала; 3) автоматизации оценки полученных детьми решений («Изобретометр»); 4) формировании постоянно действующей дистанционной поддержки преподавательского состава.

Список литературы Цифровой лабораторный комплекс "Trizologika"

- Главный тренд российского образования - цифровизация [Электронный ресурс] // Сетевое издание «Учительская газета» - Режим доступа: http:// www.ug.ru/article/1029.

- Камин А.Л. Физика и естествознание: обучение через исследование [Электронный ресурс] // Центр ОТСМ-ТРИЗ технологий. - Режим доступа: http://trizminsk.Org/e/prs/232040.htm

- Лихолетов В.В. Пригодность инструментария теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) для формирования навыков инженеров будущего // Инженерное образование. -2020. -№ 27. С. 6-26.

- Минаков Д.В. Использование цифровой лаборатории «Архимед» в образовательном процессе школы [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: http:// festival. lseptember. ru/articles/53 4732.

- Молоткова Н.В., Попов А.И. Педагогическое сопровождение творческого саморазвития студента в условиях цифровизации образования: учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. - 80 с.

- Отчёт о научно-исследовательской работе: Разработка двух модулей лаборатории по теории решения изобретательских задач с шестью экспериментами в каждом модуле. Разработка мультимедийной программы для ПК по изучению одного модуля для работы в лаборатории по теории решения изобретательских задач: отчет о НИР (проме-жут.): АААА-Б20-220061690084-0 от 16.06.2020/ ЕГИСУ НИОКР (РОС-РИД); рук. М.В. Бойтуш; науч. рук. Г.В. Терехова, исполн. И.Н. Багаутди-нов [и др.]. - Москва, 2020. - 163 с.

- Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации. - Режим до-сту па: http: //neoru sedu. ru/about.

- Салалыкина М.В., Никитюк С.Ю. Метод экспериментирования, как средство познавательного развития дошкольников // Молодой ученый. -2017. - №47.1. С. 132-135 [Электронный ресурс] // Научный журнал «Молодой ученый». - Режим доступа: http s: //moluch. ru/archive/181/46634.

- Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации: официальный сайт. [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки Российской Федерации. - Режим доступа: http://neorusedu.ru/

- Сологубова Г.С. Составляющие цифровой трансформации: монография. -Москва: Юрайт, 2019. - 141 с.

- Возможности образовательной среды для освоения программ творческого развития на основе ТРИЗ // Балтийский гуманитарный журнал. -2018. - Т. 7, № 4(25). - С. 309-312.

- Шутяева Е.А. «Наураша в стране Наурандии»: Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников. - М.: Изд-во «Ювента», 2015. - 76 с.