Диагностика психологического компонента готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста

Автор: Лазарева М.В.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Образование в сфере культуры

Статья в выпуске: 1 (27), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена диагностика психологического компонента структуры готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста. Психологический компонент оценивается с позиции такого обобщенного критерия, как сформированность потребностей и мотивов внедрения интегрированного обучения в педагогический процесс дошкольного учреждения. Он включает в себя ряд показателей: мотивированность, эмоционально-ценностное отношение, активность, рефлексивность. В статье отражены количественные данные оценки каждого показателя.

Образование в сфере культуры, диагностика, психологический компонент, готовность педагогов к интегрированному обучению, структура, обобщенный критерий, показатели, дети дошкольного возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/14488746

IDR: 14488746

Текст научной статьи Диагностика психологического компонента готовности педагогов к проведению интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста

Оценивая состояние психологического компонента готовности педагогов ДОУ к проведению интегрированных занятий, мы исходили из определенных нами критериев и уровней сформиро-ванности данной готовности.

Понятие «критерий» в психологопедагогической литературе имеет различную трактовку. С одной стороны, критерий выступает как мера, признак, позволяющий оценить качественно-количественные изменения в развитии личности, с другой – как совокупность признаков (или уровней), условно приписываемых педагогическим явлениям в процессе развития и воспитания.

В нашем исследовании критерий рассматривается как признак, благодаря которому происходит формирование готовности педагога к интегрированному обучению дошкольников. При этом обобщенный (укрупненный) критерий включает в себя ряд показателей. На основе диагностической модели готовности педагогов к проведению интегрированных занятий мы разработали ряд обобщенных критериев готовности педагогов к проведению интегрированных занятий:

– сформированность потребностей и мотивов внедрения интегрированного обучения в педагогический процесс дошкольного учреждения;

– информированность;

– технологичность.

Безусловно, перечень критериев можно значительно увеличить, поскольку проведение любых занятий требует еще и коммуникативных, организационных и других умений. Мы ограничились только теми, которые позволят выявить состояние основных компонентов готовности педагогов к разработке интегрированных занятий: психологического

(отношение к интегрированному обучению как инновации), теоретического (знания специфики интегрированных занятий), практического (опыт разработки занятий).

Психологический компонент оценивался нами с позиции такого обобщенного критерия, как сформированность потребностей и мотивов внедрения интегрированного обучения в педагогический процесс дошкольного учреждения . Он включал в себя ряд показателей:

– мотивированность – совокупность внешних и внутренних условий, побуждений к деятельности, определяющих профессиональную направленность педагогов;

– эмоционально-ценностное отношение – интенсивность чувств, отражающих характер отношения педагога к интегрированному обучению как инновации;

– активность – проявление инициативности и самостоятельности во внедрении интегрированных занятий;

– рефлексивность – оценочное, критическое отношение к проведению интегрированных занятий.

Анкетирование и опрос позволили выявить у педагогов сформированность мотивов, побуждающих к внедрению интегрированного обучения. Испытуемые в баллах (в пределах 10-ти баллов) оценивали собственные потребности и мотивы использования интегрированных занятий в профессиональной деятельности (каков личностный смысл их применения). Результаты ранжирования показали, что педагоги в качестве доминирующих мотивов отметили:

-

а) требования внедрения интегрированных занятий в современных комплексных и парциальных программах (9,2 балла в ЭГ1; 9,4 балла в ЭГ2);

-

б) более высокую эффективность интегрированных занятий в решении воспитательно-образовательных задач (9,0 баллов в ЭГ1; 8,8 балла в ЭГ2);

-

в) понимание необходимости овладения методикой интегрированных занятий в качестве средства совершенствования профессионального мастер-

- ства (5,8 балла в ЭГ1; 6,3 балла в ЭГ2);

-

г) получение более высокой категории (5,7 балла в ЭГ1; 6,2 балла в ЭГ2);

-

д) интегрированные занятия более интересны по содержанию и методике (4,9 балла в ЭГ1; 4,6 балла в ЭГ2).

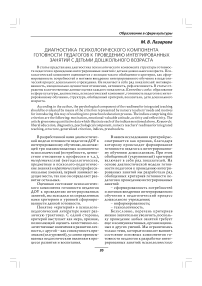

Затруднялись осмыслить мотивы использования интегрированного обучения в собственной профессиональной деятельности 3,74% опрошенных ЭГ1 и 3,68% ЭГ2. Анализ результатов позволил утверждать, что в основном преобладают внутренние, значимые мотивы, связанные с совершенствованием педагогического процесса и собственного профессионального мастерства. Внешние мотивы присутствуют, но не являются доминирующими. С целью подтверждения этого факта нами определялось значение весовых коэффициентов мотивированности ( fi ) как отношение числа значимых внутренних мотивов внедрения интегрированного обучения дошкольников, проявленных испытуемыми, в оценке n1 , к числу всех мотивов по оценке n2 по формуле:

Коэффициент мотивированности в обеих экспериментальных группах представлен приблизительно одинаковыми результатами:

ЭГ = 0, 569;

ЭГ12 =0, 558.

Данный показатель отражает достаточно выраженную мотивационную готовность к освоению интегрированного обучения дошкольников. Изучение мотивированности позволило выявить пять основных ее категорий (по доминирующим мотивам): 1) неосознаваемые мотивы внедрения интегрированных занятий в педагогический процесс; 2) осознаваемый внешний мотив получения более высокой категории; 3) осознаваемый внешний мотив внедрения интегрированных занятий в соответствии с требованиями современных комплексных и парциальных программ; 4) осознаваемый внутренний мотив: интерес к интегрированным занятиям как инновационной форме обучения; 5) осознаваемые внутренние мотивы совершенствования профессионального мастерства и осознания высокой эффективности интегрированных занятий в решении воспитательно-образовательных задач (повышение качества образования дошкольников).

Количественные характеристики эмоционально-ценностного отношения определялось с помощью весовых коэффициентов по каждому его признаку, рассчитанному по шестибалльной шкале:

-

Х1 (сильное, ярко выраженное) + 3 балла Х2 (среднее) + 2 балла

Х3 (не очень сильно выраженное) + 1 балл Х4 (не очень слабо выраженное) – 1 балл Х5 (слабо выраженное) – 2 балла Х6 (невыраженное) – 3 балла.

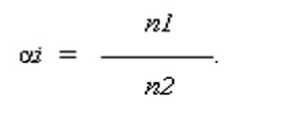

Полученные путем анкетирования и беседы данные были обработаны и помещены в формулу:

где d i - весовые коэффициенты, приписанные i -тому признаку при равных значениях Х; n – число признаков; в – сумма рангов по признакам эмоциональности.

Расчет по формуле позволил получить следующие количественные характеристики:

ЭГ = 0, 824;

ЭГ12 = 0, 814.

Обработка полученных данных состояла в вычислении среднего балла и последующем построении в таблице функций интегрированных занятий в соответствии со средним баллом в убы- вающем порядке. На первом месте оказалось признание необходимости разработки и внедрения интегрированных занятий с детьми дошкольного возраста в практику ДОУ – 73,0 % в ЭГ1 и 72,8% в ЭГ2, на втором – необходимо в значительной степени – 13,8% в ЭГ1 и 14, 1% в ЭГ2, на третьем – желательно, но не обязательно – 9,8% в ЭГ1 и 9,2% в ЭГ2, на четвертом – затруднялись определить свое отношение 4,0% в ЭГ1 и 3,8% в ЭГ2, на последнем – не нужно вводить интегрированные занятия – 0,1% в обеих группах. Если сравнить с данными конца 1990-х годов, полученными нами в ходе такого же анкетирования, следует отметить, что количество воспитателей, признающих необходимость проведения интегрированных занятий заметно увеличилось. Это связано с тем, что интегрированные занятия потеряли ту степень пугающей новизны, когда само понятие у многих вызывало непонимание, о чем идет речь. Результаты показали, что количественные показатели отрицательного эмоционального отношения снизились (в частности, резко негативное отношение – с 4% до 1%, индифферентное отношение – с 26% до 8%), что позволило нам утверждать об устойчивой тенденции роста положительного отношения к интегрированному обучению как инновации.

Анализ результатов позволил сделать вывод, что педагогами дана достаточно высокая оценка возможностей интегрированных занятий в развитии личности дошкольника. Сравнение оценок различных функций показывает незначительные колебания их величин, а следовательно, и приблизительно равную значимость этих функций. Интересно, что первые места в таблице занимают развивающие функции и формальная функция (уплотнение содержания занятия), специфическая для интегрированных занятий, в то время как формированию знаний и умений отводится одно из последних мест, которое является наиболее важной функцией классических занятий. Некоторые отметили и функцию здоровьесбережения.

Количественный анализ данных показателей позволил наметить пять категорий ценностного отношения к интегрированному обучению дошкольников: резко отрицательное, негативное, индифферентное, положительное, заинтересованное, увлеченное .

Оценка активности осуществлялась нами аналогично оценке эмоциональности. Были получены следующие результаты:

ЭГ1 = 0, 592;

ЭГ2 = 0, 601.

Все опрошенные обеих выборок, т.е. 100%, считают, что интегрированные занятия более эффективны, чем традиционные. Это связано с тем, что воспитатели информированы о специфике интегрированных занятий в связи с открытием в городе и области экспериментальной площадки и в связи с участием в организованных, согласно проекту, мероприятиях по внедрению интегрированного обучения. Однако по собственной инициативе часто применяют методы интегрированного обучения только 25,5% воспитателей. В основном интег- рированные занятия используются как занятия обобщающего типа, как комплексные.

Анализ данных позволил выделить пять основных категорий проявления активности: активное сопротивление внедрению интегрированных занятий; пассивность, отсутствие инициативности; проявление инициативы в отдельных случаях (проведение открытых занятий); стремление проводить повседневно интегрированные занятия на основе готовых разработок; стремление самостоятельно разрабатывать интегрированные занятия и повседневно их проводить .

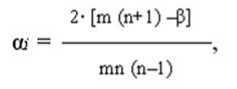

При изучении рефлексивности мы руководствовались той же методикой, что и при оценке эмоциональности и активности. При этом опирались на шкалу самооценки, помещенную в анкете. Самооценка отражала отношение педагогов к собственным умениям конструировать содержание интегрированных занятий для дошкольников по четырехбальной шкале (данные округлены до целых чисел). Результаты самооценки были введены в таблицу.

Таблица 1

|

Самооценка |

||||||||

|

(в баллах) "--.. Группы |

«2» |

«3» |

«4 » |

«5» |

||||

|

ЭП |

эг2 |

|||||||

|

ЭП |

эг2 |

эп |

эг2 |

эп |

эг2 |

|||

|

Виды занятий -"~ |

||||||||

|

Традиционные |

— |

— |

1% |

2% |

36% |

34% |

63% |

65% |

|

Комплексные |

— |

— |

28% |

31% |

36% |

32% |

36% |

37% |

|

Тематические |

— |

— |

21% |

19% |

50% |

49% |

29% |

32% |

|

Интегрированные |

28% |

29% |

45% |

46% |

27% |

26% |

— |

— |

Были получены следующие данные: из 1784 респондентов только 314 не проводили интегрированные занятия, остальные оценили свой опыт организации интегрированных занятий – 3,40 балла (средний балл), выше всех – традиционные одновидовые занятия – 4,58 балла. Комплексные и тематические – почти одинаково, соответственно, 3,88 и 3,64 балла. Безусловно, самооценка может не совпадать с оценкой компетентных специалистов, но она в данном случае свидетельствует о неуверенности воспитателей в умениях проводить интегрированные занятия.

В целом же воспитатели достаточно хорошо владеют навыками конструирования и проведения традиционных занятий, что, на наш взгляд, является важным для формирования умений в области овладения технологией интегрированного обучения. Новое всегда лучше осознается и усваивается, если оно осваивается в сравнении с традиционным, в поиске общих и отличительных черт.

Сравнение полученных данных с данными предыдущего исследования показало, что самооценка незначительно, но повысилась. Это объясняется приобретением опыта интегрирования, а также возможностью обратиться к многочисленным методическим разработкам, появившимся в последние годы.

Расчет по формуле позволил получить следующие весовые коэффициенты:

ЭГ = 0, 387;

ЭГ12 = 0, 392.

Полученные данные послужили основой для выделения следующих категорий рефлексивности: наличие отрицательной рефлексивной п озиции по отношению к интегрированному обучению; безоценочное отношение (педагоги затруднялись дать оценку интегрированных занятий как средству развития личности дошкольника); некритическое положительное оценивание интегрированных занятий; положительное оценивание отдельных функций интегрированных занятий, положительное критическое оценивание интегрированного обучения в целом .

Таким образом, весовые коэффициенты свидетельствуют о приблизительно одинаковом для обеих экспериментальных групп уровне сформированности мотивов и потребностей во внедрении интегрированного обучения дошкольников. При этом полученные данные свидетельствует о выраженном положительном отношении к интегрированному обучению, а также о достаточно активном отношении к необходимости его внедрения и слабо выраженной критичности, рефлексивности, доминирующей потребности в готовых к применению разработках.