Динамика адаптации педагогов специальных школ к коммуникативным стрессам социального генеза

Автор: Защиринская О.В., Парфенова О.А.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучение трансформации субсистемного и компонентного уровней выгорания педагогов периода начала пандемии вируса COVID-19 в связи со структурой мотивации профессиональной деятельности учителей специальной (коррекционной) школы позволило зафиксировать модификацию в иерархии ценностно-смысловых ориентаций в ситуации когнитивной неопределенности. В данных эмпирического исследования изменений субъективного восприятия учителями их профессиональной деятельности в ситуации периода мая-июня 2020 г. в сравнении с результатами 2015 г. было зафиксировано сближение структуры мотивов у педагогов общеобразовательных и специальных школ, а также переход от гуманистических к прагматическим ценностям, сопряженный с ограничением доступности традиционных психических вознаграждений. Коммуникативные установки относительно восприятия ситуации учителями анализировались, в том числе как маркеры эмоционального выгорания. В условия адаптации педагогов к коммуникативным стрессам социального генеза отмечается нивелирование вариативности в проявлении симптомов эмоционального выгорания педагогов образовательных и специальных школ.

Педагог, психоэмоциональное напряжение, эмоциональное истощение, эмоциональное выгорание, коррекционная школа

Короткий адрес: https://sciup.org/149140156

IDR: 149140156 | УДК: 376.112.4

Текст научной статьи Динамика адаптации педагогов специальных школ к коммуникативным стрессам социального генеза

больший объем личностных ресурсов в организацию образовательного процесса в условиях перехода к дистанционному формату обучения1 (Schuck, Lambert, 2020), когнитивная неопределенность, связанная с дезорганизацией на фоне возрастания вероятности попадания в травмирующую ситуацию (Защиринская, 2021). Изучение детерминант социально-психологической адаптации педагогов к данным обстоятельствам значимых социальных изменений является перспективным направлением для концептуализации профессионального развития учителей и преодоления автоматизма действий педагогов в организации учебного процесса, связанного с когнитивным закреплением (Dane, 2010). Учитывая результаты ранее проведенных исследований о негативном воздействии крупных социальных потрясений на благосостояние учителей (Malinen et al., 2019; Collie, 2021), значимость проблемы определила необходимость проведения целевого исследования для выявления влияния условий школьной среды, факторов учебного процесса на состояние здоровья специальных педагогов. Концептуализация структур убеждений учителей относительно ведущих стимулов профессиональной деятельности рассматривалась как изменение ценностно-смысловых ориентиров профессиональной деятельности учителей в период с мая по июнь 2020 г. в сравнении с данными 2015 г. (результаты исследования – структурно-динамические показатели выгорания у педагогов коррекционных образовательных учреждений А.И. Севрюкова)2.

В исследовании в апреле–июне 2020 г. в г. Санкт-Петербург приняли участие 417 педагогов специализированных (коррекционных) и общеобразовательных школ. В указанной выборке выделен сегмент педагогов в возрасте от 34 до 40 лет для сопоставления с данными 2015 г.:

-

– в 2015 г. – 35 учителей коррекционных школ и 35 учителей общеобразовательных учреждений;

-

– в 2020 г. – 37 учителей коррекционных школ и 28 учителей общеобразовательных учреждений.

На основе контент-анализа данных модифицированной методики «Незаконченного предложения» в отношении субъективной оценки участниками исследования ситуации начала пандемии COVID-19 по результатам ранжирования учителями значимости предложенных им смыслов профессиональной деятельности, а также субъективной оценки педагогами удовлетворенности этими параметрами изучалась динамика в иерархии ценностно-смысловых ориентаций. Проведен многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Выявление взаимосвязи между структурно-динамическими показателями выгорания и ценностно-смысловыми ориентациями профессиональной деятельности педагогов школ осуществлялось методом корреляционного анализа. Статистическая обработка данных произведена с помощью программы «SPSS 12.0».

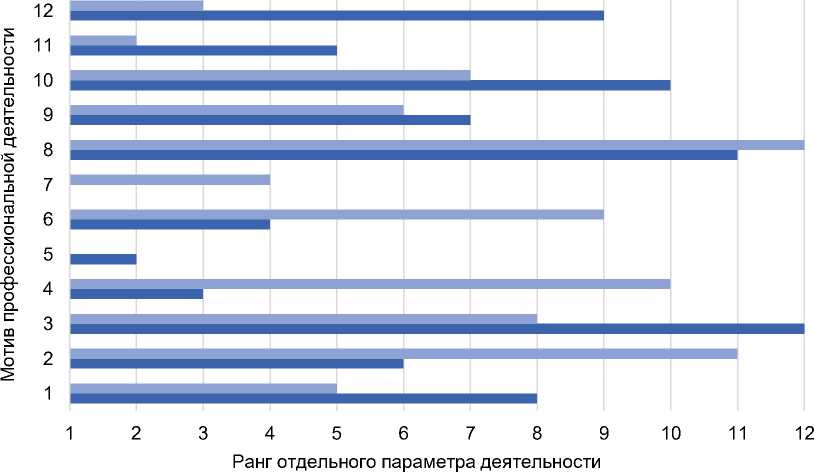

Результаты изучения дисперсии ценностно-смысловых ориентаций профессиональной деятельности педагогов рассмотрены с учетом влияния фактора «тип образовательного учреждения». В качестве значимых мотивов профессиональной деятельности использованы сопоставимые 12 параметров, выделенные в исследовании 2015 г.: «Оказание помощи детям», «Повышение квалификации», «Поддержка со стороны родителей учеников», «Удобная педагогическая нагрузка и график работы», «Моральное удовлетворение», «Общественная значимость и польза (социальный престиж) моего труда», «Эмоциональная отдача со стороны учеников», «Возможность использования инновационных технологий обучении», «Возможность применять индивидуальный подход к детям», «Признание администрацией профессиональных заслуг», «Заметные положительные результаты труда», «Наличие достойной заработной платы».

В процессе адаптации к данным условиям была зафиксирована трансформация в иерархии ценностно-смысловых ориентаций в профессиональной деятельности, в частности, сближение структуры мотивов у педагогов общеобразовательных и специальных школ. Это проявилось в изменениях различий рангов значимости (квадратический коэффициент различия рангов) отдельных элементов структуры у педагогов специальных школ в сравнении с педагогами общеобразовательных школ, которые в 2015 г. составляли 60,8 %, а в 2020 г. – 36,4 % (табл. 1).

Для учителей специальных школ в 2015 г. наиболее значимым был мотив «Оказание помощи детям», для педагогов общеобразовательных учреждений – «Эмоциональная отдача со стороны учеников». В ситуации неопределенности, сформированной началом пандемии COVID-19 в 2020 г. для педагогов всех типов анализируемых образовательных учреждений зафиксирован единый лидирующий стимул – «Моральное удовлетворение от профессиональной деятельности» (Рис. 1.).

Ценностно-смысловые ориентации учителя, связанные с непосредственным ориентиром на ученика и удовлетворяющие потребность педагогов в общении (непосредственном личностном взаимодействии), утратили значимость в мотивах профессиональной деятельности.

Таблица 1 – Результаты контент-анализа смыслов профессиональной деятельности педагогов общеобразовательных и специальных школ в 2015 и 2020 гг.

|

Смысл профессиональной деятельности |

Общеобразовательные школы |

Специальные школы |

||||||

|

Ранг/среднее значение |

Ранг/исходя из средних значений |

Ранг/среднее значение |

Ранг/исходя из средних значений |

|||||

|

2015 |

2020 |

2015 |

2020 |

2015 |

2020 |

2015 |

2020 |

|

|

Оказание помощи детям |

7,05 |

4,29 |

8 |

5 |

3,27 |

3,41 |

1 |

2 |

|

Повышение квалификации |

6,74 |

5,82 |

6 |

11 |

7,02 |

3,69 |

8 |

5 |

|

Поддержка со стороны родителей учеников |

8,74 |

5,5 |

12 |

8 |

7,47 |

3,94 |

10 |

7 |

|

Удобная педагогическая нагрузка и график работы |

5,05 |

5,75 |

3 |

10 |

6,58 |

3,68 |

5 |

4 |

|

Моральное удовлетворение |

3,88 |

3,53 |

2 |

1 |

4,61 |

3,14 |

2 |

1 |

|

Общественная значимость и польза (социальный престиж) моего труда |

5,54 |

5,66 |

4 |

9 |

7 |

3,89 |

7 |

6 |

|

Эмоциональная отдача со стороны учеников |

3,8 |

4,21 |

1 |

4 |

5,08 |

4,05 |

3 |

8 |

|

Возможность использования инновационных технологий обучения |

8,22 |

6,35 |

11 |

12 |

8,55 |

4,41 |

11 |

12 |

|

Возможность применять индивидуальный подход к детям |

6,82 |

4,68 |

7 |

6 |

5,33 |

4,06 |

4 |

9 |

|

Признание администрацией профессиональных заслуг |

8,14 |

5,39 |

10 |

7 |

9,08 |

4,36 |

12 |

11 |

|

Заметные положительные результаты труда |

6,05 |

3,57 |

5 |

2 |

7,25 |

3,51 |

9 |

3 |

|

Наличие достойной заработной платы |

7,65 |

4,11 |

9 |

3 |

6,77 |

4,29 |

6 |

10 |

Рисунок 1 – Динамика рангов смыслов профессиональной деятельности для педагогов специальных (коррекционных) школ

Примечание. Смыслы профессиональной деятельности, представленные на рис. 1:

-

1. Оказание помощи детям.

-

2. Повышение квалификации.

-

3. Поддержка со стороны родителей учеников.

-

4. Удобная педагогическая нагрузка и график работы.

-

5. Моральное удовлетворение.

-

6. Общественная значимость и польза (социальный престиж) моего труда.

-

7. Эмоциональная отдача со стороны учеников.

-

8. Возможность использования инновационных технологий обучения.

-

9. Возможность применять индивидуальный подход к детям.

-

10. Признание администрацией профессиональных заслуг.

-

11. Заметные положительные результаты труда.

-

12. Наличие достойной заработной платы.

Влияние субъективной оценки удовлетворенности параметром «Моральное удовлетворение от профессиональной деятельности» на дисперсию фиксируемых уровней эмоционального выгорания педагогов зафиксировано по методике В.В. Бойко и опроснику Н. Водопьяновой, Е. Старченковой (Таблица 2).

Таблица 2 – Влияние субъективной оценки удовлетворенностью параметром «Моральное удовлетворение от профессиональной деятельности»

на дисперсию фиксируемых уровней эмоционального выгорания педагогов в 2020 г.

|

Параметры |

F |

p |

|

Развитие фазы «Напряжение» (методика В.В. Бойко) |

5,790 |

,000 |

|

Развитие фазы «Резистенция» (методика В.В. Бойко) |

2,814 |

,012 |

|

Развитие фазы «Истощение» (методика В.В. Бойко) |

4,484 |

,000 |

|

Интегральное значение уровня эмоционального выгорания (опросник Н. Водопьяновой, Е. Старченковой) |

3,351 |

,004 |

|

Индекс психического выгорания (опросник А. Рукавишникова) |

,901 |

,495 |

В 2020 г. сохраняются статистически значимые различия по удовлетворенности отдельными параметрами деятельности у педагогов общеобразовательных школ в сравнении с педагогами специализированных (коррекционных) школ: они зафиксированы по параметрам «Возможность оказания помощи разным детям» (F = 10.780, p = 0.001), «Общественная значимость и польза (социальный престиж) моего труда» (F = 15,167, p = 0.000), «Возможность применять индивидуальный подход к детям» (F = 11,567, p = 0.001) и «Наличие достойной заработной платы» (F = 34,352, p = 0.000). По указанным стимулам деятельности удовлетворенность педагогов специальных (коррекционных) школ в сравнении с общеобразовательными выше: разница составляет от 9,6 % до 31,6 %

Учитывая данные связи ролевой неопределенности с компонентами выгорания (Cordes, Dougherty, 1993), обратим внимание, что структурные изменения в педагогической деятельности в ситуации социальных изменений создали условия повышения ролевой неоднозначности в профессиональной среде. В том числе они выступают как потенциальная причина проявления интенсивности и параметров профессионального выгорания (Грабе, 2008). Это является значимым фактором изменения эффективности деятельности педагога специальной школы, т. к. учителя с более выраженным эмоциональным выгоранием менее позитивны в отношении инклюзии (Hoglund et al., 2015). В исследовании выгорание рассматривалось как личностная деструкция во взаимосвязи с удовлетворенностью отдельными параметрами как содержания, так и интенсивности педагогической деятельности в условиях пандемии. Феноменология данного процесса анализировалась как системность качеств субъекта профессиональной деятельности, которые формируются в результате нарушения оптимального функционирования в системе «субъект – профессия – организация – общество»1.

Изучение уровня эмоционального выгорания учителей как общеобразовательных, так и специальных школ (опросник «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченко-вой (2002)) в зависимости от субъективной оценки педагогами психологического климата коллектива образовательного учреждения («Экспресс-методика оценки социально-психологического климата в трудовом коллективе» А.С. Михайлюка и Л.Ю. Шарыто)2 не зафиксировало наличия стати- стически значимых связей. Только на 12,6 % расчетные параметры модели объясняют зависимость изучаемого параметра «Интегральный уровень выгорания» от исследуемых компонентов состояния педагогического коллектива. При этом в условиях начала пандемии фиксируется относительная значимость для учителей субъективной оценки поведенческого и эмоционального компонентов психологического климата – она снижается на 7 ± 3,17 % с увеличением степени эмоционального выгорания педагогов. Для когнитивного компонента данная динамика не фиксируется.

Средний уровень удовлетворенности по параметру «Применение дистанционных технологий в обучении» при исследовании по методике В.В. Бойко (1999) снижается с увеличением проявления в результатах респондента выраженности симптома «Переживание психотравмирующих обстоятельств» (с Хср. ±σx 4,60 ± 1,77 до 4,00 ± 1,90), однако не является существенным для его изменения (p = 0,0185).

В исследовании E. Dane когнитивная фиксация человека на его субъективном опыте может включать нежелание изменить свой образ действий, а также воспринимаемую человеком трудность адаптации (Dane, 2010). При этом выгорание может рассматриваться как стереотип эмоционального реагирования (Ахрарова, 2010). Этот факт косвенно подтверждается наличием значимых корреляций параметра «Переживание психотравмирующих обстоятельств» со значениями развития фазы «Напряжения» (по методике диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко) – 0,869 (р = 0,01) у сотрудников общеобразовательных школ и 0,929 (р на уровне 0,01) – у педагогов коррекционных учебных заведений.

У педагогов специальных (коррекционных) школ выявляется значительно меньше существенных связей показателя «Эмоциональное истощение» с параметрами выгорания в сравнении с данным учителей общеобразовательных массовых школ. Однако отдельные связи более значимы. В частности, у учителей, оценивающих «текущие рабочие процессы» как наиболее сложные в ситуации начала пандемии, выделены значимые отрицательные корреляции между параметрами «Эмоциональное истощение» и «Профессиональная успешность», а также с «Личностным отдалением», «Переживанием психотравмирующих обстоятельств». Отмечается проявление снижения значимости параметра «Эмоциональное истощение» как маркера эмоционального выгорания (Болдырев и др., 2015).

По результатам исследования зафиксировано изменение структурно-динамических показателей профессионального выгорания педагогов в период начала распространения вируса COVID-19, что может быть обусловлено снижением значимости когнитивного закрепления в условиях неопределенности, которое сдерживает адаптацию к новому контексту (Phan, Ngu, 2021). Трансформация иерархии ценностно-смысловых ориентиров педагогов связана с переходом от гуманистических к прагматическим ценностям – снижением значимости для учителя непосредственного взаимодействия с учеником. При этом отмечается сближение структуры значимости мотивов педагогов общеобразовательной и специальной школы с изменением доступности традиционных психических вознаграждений в условиях выраженности коммуникативных стрессов социального генеза. Указанные факты отражают динамичность структуры ценностно-смысловых ориентиров учителей, в частности для осмысления содержания мотивов коррекционно-педагогической деятельности, обеспечивающих социально-психологическую адаптацию к ситуации неопределенности.

Эмпирические исследования до периода пандемии показывают, что педагоги специальных (коррекционных) образовательных учреждений в сравнении с коллегами из общеобразовательных школ в проявлении синдрома выгорания достоверно различаются (p < 0,001). Достоверные различия в общем уровне профессионального выгорания между педагогами общеобразовательных и специальных учебных заведений в период начала пандемии не фиксируются. В условиях адаптации педагогов к новому сочетанию профессиональных и организационных стрессоров социального генеза отмечается нивелирование вариативности школьной специфики.

Существенность интенсивности трудового процесса педагога зафиксирована в современных научных исследованиях. В частности выявлено, что класс условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды соответствует допустимому только у 25 % педагогов (Катаманова и др., 2020). При этом, несмотря на значительность сегмента специальных школ (в России в системе цензового образования действует 1,6 тыс. учреждений данного типа), менее изученной остается область психологического здоровья педагогов специализированных школ (Молчанова и др., 2020). Проводимые исследования адаптации педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, к коммуникативным стрессам в условиях социальных изменений могут быть использованы для формирования программ мотивации педагогов и программ противодействия профессиональному выгоранию к обстоятельствам модификации деятельности учебных заведений, в том числе в контексте значимых технологических преобразований системы образования и изменения роли педагогов в трансфере знаний.

Список литературы Динамика адаптации педагогов специальных школ к коммуникативным стрессам социального генеза

- Ахрарова О.Н. Психоэмоциональное выгорание педагогов // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2010. № 1. С. 73-80.

- Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб., 1999. 105 с.

- Болдырев А.В., Болдырева Т.А., Тхоржевская Л.В. Маркеры эмоционального выгорания в семантическом пространстве личности // Прикладная юридическая психология. 2015. № 1. C. 81-89.

- Грабе М. Синдром выгорания - болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против этого предпринять / Под науч. ред. Л.Г. Лысюк. СПб., 2008. 96 с.

- Защиринская О.В. Виктимизация личности при комплексных психических травмах // Современная реальность в социально-психологическом контексте - 2021: Сборник научных трудов V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Новосибирск, 2021. С. 194-206.

- Катаманова Е.В., Ефимова Н.В., Сливницына Н.В., Белова Л.Ю. Условия труда и состояние здоровья у педагогов. Пилотное исследование // Гигиена и санитария. 2020. T. 99. № 10. С. 1100-1105. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-10-1100-1105.

- Молчанова Л.Н., Малихова Л.Н., Лежепёков А.Н. Влияние стресс-преодолевающего поведения на эмоциональное выгорание педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности // Перспективы науки и образования. 2020. № 2 (44). С. 317-326. https://doi.Org/10.32744/pse.2020.2.25.

- Collie R.J. COVID-19 and Teachers' Somatic Burden, Stress, and Emotional Exhaustion: Examining the Role of Principal Leadership and Workplace Buoyancy // AERA Open. 2021. Vol. 7. https://doi.org/10.1177/2332858420986187.

- Cordes C.L., Dougherty T.W. A Review and an Integration of Research on Job Burnout // Academy of Management Review. 1993. Vol. 18. Is. 4. P. 621-656. https://doi.org/10.5465/AMR.1993.9402210153.

- Dane E. Reconsidering the trade-off between expertise and flexibility: a cognitive entrenchment perspective // The Academy of Management Review. 2010. Vol. 35. Is. 10. P. 579-603. https://doi.org/10.5465/AMR.2010.53502832.

- Hoglund W., Klingle K., Hosan N. Classroom risks and resources: Teacher burnout, classroom quality and children's adjustment in high needs elementary schools // Journal of School Psychology. 2015. Vol. 53. Iss. 5. P. 337-357. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2015.06.002.

- Malinen S., Hatton T., Naswall K., Kuntz J. Strategies to enhance employee well-being and organisational performance in a post-crisis environment: A case study // Journal of Contingencies and Crisis Management. 2019. Vol. 27. Р. 79-86. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12227.

- Phan H.P., Ngu B.H. A Perceived Zone of Certainty and Uncertainty: Propositions for Research Development // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 12. 17 р. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666274.

- Schuck R. K., Lambert R. «Am I Doing Enough?» Special Educators' Experiences with Emergency Remote Teaching in Spring 2020 // Education Sciences. 2020. Vol. 10. No 11. P. 320. https://doi.org/10.3390/educsci10110320.