Дистрибуция гласных не первого слога в центральном диалекте мокша-мордовского языка

Автор: Иванова Галина Софроновна, Жебраткина Ирина Яковлевна, Ишаева Лариса Васильевна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается дистрибуция гласных не первого слога центрального диалекта мокша-мордовского языка, выявляются междиалектное и внутридиалектное чередование гласных.

Мокшанский язык, диалект, вокализм, фонетический процесс, ассимиляция, мoksha language

Короткий адрес: https://sciup.org/14723227

IDR: 14723227

Текст научной статьи Дистрибуция гласных не первого слога в центральном диалекте мокша-мордовского языка

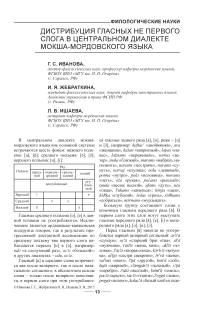

В центральном диалекте мокша-мордовского языка вне основной системы встречаются шесть фонем: нижнего подъема: [а], [ä]; среднего подъема: [ə], [ ( ]; верхнего подъема: [u], [i]:

|

Подъем |

Ряд |

||||

|

передний |

переднесредний |

среднезадний |

задний |

||

|

неогубленный |

огублен-ный |

||||

|

Верхний |

i |

u |

|||

|

Средний |

ə |

( |

|||

|

Нижний |

ä |

а |

|||

Гласные среднего подъема [o], [e] в данной позиции не употребляются. Исключением является ардашевско-канаковская подгруппа говоров, где в результате прогрессивной дистактной ассимиляции по среднему подъему вне первого слога наблюдается переход [u] в [о], например: odo «в следующий раз», oc'o «большой»; в других диалектах – odu , oc'u .

Гласный [а] в середине слова встречается как после велярного, так и после палатального согласного, в абсолютном исходе слова – только после велярного консонанта, в первом слоге при этом употребляют © Иванова Г. С., Жебраткина И. Я., Ишаева Л. В., 2015

ся гласные заднего ряда [а], [о], реже – [u] и [ ( ], например: kaftac' «двойняшка», ava «женщина», kašan «капризный», lapas «навес», lažnams «переживать», varma «ветер», mala «близкий», marams «набрать, наполнить», narams «постричь», navams «сунуть», narvaj «клушка»; nola «ленивый», potma «нутро», pola «половина», morams «петь», оža «рукав», počana «рыхлый»; tunda «весна; весной», ufams «дуть», uča «овца», l'ukams «качаться»; k(rga «шея», k(Rka «глубокий», (rdas «грязь», s(Rkams «собраться», m(rnams «мурлыкать».

Большую группу составляют слова c конечным гласным переднего ряда [ä]. В первом слоге этих cлов могут выступать гласные переднего ряда [ä], [e], [i] и непереднего ряда [а], [o], [u], [ ( ].

Перед гласным [ä] никогда не употребляется парный велярный согласный: ar'z'ä «сундук», oc'ä «старший брат отца», al'ä «мужчина», t'äd'ä «мама, мать», akl'ä «золовка», t'äz'ä «вторая сноха», k(r'n'ä «катушка», al'gä «сестра свекрови», (r'vä «жена», val'mä «окно», l'ijä «другой», kon'ä «лоб», kujä «жирный», s'änƞgär'ä «зеленый», s'ijä «серебро», t'užä «желтый», koml'ä «хмель», pac'ä «крыло», ruc'ä «платок», l'eƞgä «лыко», peƞgä «полено», kalac'ä «белый хлеб из пше- ничной муки», lavc'ä «лавка», šuR'kä «лук», puR'kä «морковь», kaR'kä «ковш», päL'kä «большой палец», väškän'ä «мизинец», kul'ä «весть, известие», pal'd «платье», ksR'c'd «коромысло», var'ä «дыра, нора», valaz'ä «скользкий», ul'c'ä «улица» и др.

Несмотря на то что гласные нижнего подъёма обладают способностью перетягивать ударение на себя, вне первого слога под ударением они оказываются лишь в том случае, если в первом слоге стоит узкий или редуцированный гласный [2, 136–137 ], например: uč a «овца», tund a «весна, весной», urm a «болезнь», s'uv a «ость», t(rv a «губа», k(rg a «шея», но j' a lga «друг, товарищ», k a ba «веко», o ža «рукав», l o pa «лист», t o lga «перо (птиц)».

В мокшанских говорах, распространенных в западной части Республики Мордовия, широкие гласные нижнего подъема [а], [а] в ауслауте слов под ударением, как в других диалектах, не бывают. В связи с потерей ударения (оно переносится на первый слог) наблюдается частичная их редукция, например: k§rgd «горло» вместо kSrg a , mSrgd «место перед печью» вместо mSrg a , s' u ma «корыто» вместо s'um a ; p i kskd // p i kske «веревочка» вместо piksk a //psksk e ; u l'c'd// u l'ce «улица» вместо ul 'c 'a // sl'c' e .

В некоторых словах гласный [а] употребляется в позиции закрытого слога перед сросшимся именным суффиксом или в сложных словах, например: šäjä-r «волос», s äjä-r «пятка (носка)», vajgäl «голос».

Гласный [ä] можно встретить и в составе суффиксальных морфем, например: l'äj-gä «по реке», vir'-ga «по лесу», par--gd «по кадушке», mar'-ga «по яблоку» - форма прола-тива; l'äj-n'ä «речка», vir -n ä «лесок», kud-n ä «домик», pirf-kd «дворик», kelas'-ka «лисичка», s t ir -n ä «девочка, девушка», jomla-n'ä «маленький», s'en'em-n'ä «синененький» – деминутивная форма имен; kant -t ä «я тебя отнесу», pala-t ä «я тебя поцелую», s äf-t ä «я тебя возьму» - форма глагола объектного спряжения 1-го лица единственного числа ряда «Тонь» [3, 107 ] и т. д.

В позиции закрытого слога перед велярным согласным гласный переднего ряда [ä], которому в юго-восточном, средне-вадском

[1, 261 ] и переходном диалектах [6, 85 ] соответствует [е], чередуется с гласным заднего ряда [а]. В данном случае следует говорить о явлении сандхи, которое наблюдается на стыке корневых и суффиксальных морфем [4, 134 ] как на внутридиалектном уровне: [ä]//[а] в центральном и [e]//[a] в юго-восточном, западном и переходном диалектах, так и на междиалектном уровне: [a] > в центральном [ä]//в юго-восточном, западном, переходном [e], например: prdi // pr'e «голова» - pr'at «головы»; fkd//fke «один» - fkat «одинаковы»; t r djs // t r ejs «этот (тот) кормилец» - t'r'ams «прокормить»; stdis7/s't'es' «он встал» - s't'ams «встать». Передвижка артикуляции гласного [а] к переднему ряду произошла через промежуточную ступень [ä]: а > ä > e.

В говорах центрального диалекта после велярных непарных [z], [s] артикуляция [ä] несколько отодвигается назад. Это наблюдается как в середине, так и в абсолютном исходе слова, например: t'uza «желтый», uzal ' «жаль», kosal ' «кошель», korsaj «хлебает» и т. д.

Вне первого слога чаще других фонем встречаются редуцированные гласные [ə], [ ( ]. Согласно статистическим данным, приводимым студентами филологического факультета Мордовского университета, частотность их употребления в зависимости от характера текста колеблется в пределах 80 %.

В позиции ауслаута, которая является для редуцированных гласных заведомо слабой, артикуляция гласного [э] приближается к артикуляции гласного переднего ряда [а], а артикуляция [(] - к артикуляции гласного заднего ряда [а]. Здесь мы имеем дело с позиционными вариантами [ а ], [а], которые агглютинируют согласно закону сингармонизма: [ а ] употребляется при гласном переднего ряда в первом слоге, если предшествующий консонант палатальный или палатализованный: s ir а «старый», vel а «село, деревня», pil di «ухо», vet а «пять»; s 'dpd «желчь», s 'ivd «ворот, воротник», t 'isd «трава, сено»; lajmd «черемуха»; us kid «проволока», ul'md «удочка»; kel'md «холод, холодно», civgd «калина», pipgd «время»; [а] -при гласном заднего ряда в первом слоге, если предшествующий консонант велярный: s'adă «сто», s'ură «рог», kată «кот», t'ală «зима», s'ulă «кишка», kotă «шесть», tulă «запор»; roƞgă «стан», akšă «белый», s'aRkă «вошь», lofcă «молоко» [3, 108].

В позиции закрытого слога после палатального согласного [ а ] исхода слова чередуется с [ə], а после велярного непарного консонанта - с [ a ]:

|

pin'a «собака» |

kel'ma «холод» |

|

pin'ə-n' «собачий» pin'a-z'a «моя собака» pin'ə-n'ä «cобачка» pin'ə-c «его собака» pin'ə-t «собаки» pin'ə-să «на собаках» |

kel'mS-n'a «холодненький» kel'm§-s' «этот холод» kel'mS-t'n'a «эти холода» kel'm§-t «холода» kel'ma-ft'ams «остудить» kel'ma-sta «в холода» |

После велярных согласных, а при гласных переднего ряда в первом слоге слова и после велярного сибилянта [z] выявляются междиалектные чередования аллофонов а// a , например: panda // panda «гора»; karda // karda «конюшня»; karga // karga «журавль»; kiza // kiza «лето; год»; piza//piza «гнездо».

В инлауте редуцированные гласные [ə], [ э ] реализуются в своих основных качествах: kal'ən' «ивовый», uz'ər' «топор», vet'ən' «по пять», käd'ən'bec'ək «под руки», s'it'ar'ks «кустарник, чаща», kept'ar' «лукошко», ir'd'əs «ребро», vir'ən' «лесной, леса», s'ejəl' «еж», piz'əm «дождь», men'əl' «небо», s'is'əm «семь», šejər «мышь», pejəl' «нож»; savar «тихо», ustar «клен», sudazu / suduzu «осот», puldam «ком, шишка», pokal' «фурункул, чирий, комок», samar «хромой, беззубый», kalgada «твердый», utam «амбар», sazar «младшая сестра», pokan «пупок», katan'a «котенок», mokar' «пень», sokar «слепой», ajgar «конь», toldaks «головня», saldarks «солонка», salmaks «иголка», kodarks «ботва»; после велярного непарного согласного при гласных переднего ряда в первом слоге: imas «ягода», s'ival' «мясо», pet'kal' «пест», kickar «кривой, кривоногий», keman' «десять» [3, 108 ].

Выкидка редуцированного гласного конца основы наблюдается после сочетания согласных с последующим взрывным, например: parga «кокошник» - park-t «кокошники», park-tă «от кокошника», park-să «в кокошнике»; pandă «гора» – pant-t

«горы», pant-tă «от горы», pan-că «на горе», pan-ctă «с горы».

Диереза происходит перед любым по качеству согласным.

В рыбкинско-мамолаевских говорах [5] центрального диалекта редуцированные гласные употребляются в исходе личных местоимений и некоторых имен существительных; в других говорах им соответствует 0 звука, например: mona «я», в других диалектах mon ; tona «ты», в других диалектах ton ; sona «он», в других диалектах son ; l'äjə «река», в других диалектах l'äj ; vir'ə «лес», в других диалектах vir' ; ova «зять», в других диалектах ov . Скорее всего этот гласный является рефлексом исторического гласного конца оcновы.

Реже вне первого слога встречаются гласные верхнего подъема [u], [i] / [i]: kelu «береза», kuc'u «ложка», todu «подушка», kulu «зола»; äši «колодец», mac'i «гусь», s'äl'i «осина», il'i «прут», in'az'i «малина», loks't'i «лебедь», vars'i «ворона», ken'd'i «шмель», ped'l'i «пиявка». Большинство из этих слов исторически были производными, сравните: kula «мертвец» > kulu «зола»; asa «прохлада» > asi «колодец»; ped'a-ms «пристать, прилипнуть» > ped'l'i «овод»; ken'd'ams «запутаться» > ken'd'i «оса».

В составе словообразовательных и словоизменительных суффиксов [u], [i] / [i] можно встретить во всех знаменательных частях речи. Они, соблюдая законы сингармонизма, употребляются параллельно: [u] – в словах с заднерядным вокализмом, а [i] – в словах с переднерядным вокализмом; предшествовать гласному [u] могут как велярные, так и палатальные согласные: kulu «сажа», salu «соленый», pul'u «пыльный», put'ku «угрястый»; перед гласным [i] возможны только палатальные или палатализованные согласные: äji «ледяной», s'iji «вшивый».

После велярных согласных выступает несколько отодвинутый назад вариант [î]: äšî «колодец», kandi «несет», vesi «ищет». Употребление [i] после твердых согласных - явление позднее, оно связано с четким различением мягких и твердых согласных.

Все вышеперечисленные слова в общемокшанском языке оканчивались не на гласный, а на согласный: после [u] сто- ял согласный [v], а после [i] – [j]: kulu < *kuluv, todu < *toduv; lovu < *lovuv, sodu < *soduv; kudu < *kuduv; mac'i < *mac'ij, s'ed'i < *s'ed'ij, il'i < *il'ij, vir'i < *vir'ij, vel'i < *vel'ij. Эти согласные способствовали не только прояснению, но и сохранению качества предыдущего гласного [3, 139].

Мокшанским гласным не первого слога в эрзянском языке закономерно соответствуют гласные [a], [о], [е] (таблица).

Таким образом, в центральном диалекте мокша-мордовского языка вне основной системы встречаются четыре гласных полного образования: нижнего подъема [а], [ä], верхнего подъема [u], [i] и два редуцированных гласных [ э ], [э]. Последние по частотности употребления выходят на первое место. Агглютинация гласных зависит от качества гласных первого слога и от палатального или велярного характера предшествующего консонанта. Гласным заднего ряда предшествуют любые по качеству согласные, в первом слоге выступают гласные заднего ряда. Гласные переднего ряда употребляются только после палатальных или палатализованных согласных, в первом слоге стоят гласные переднего ряда.

Таблица

|

Мокшанский язык |

Эрзянский язык |

Значение |

|

t(rva |

turva |

губа |

|

lopa |

lopa |

лист |

|

tolga |

tolga |

перо |

|

s'uma |

s'uma |

корыто |

|

at'ä |

at'а |

дед |

|

s'ijä |

s'ija |

серебро |

|

šuR'kä |

čur'ka |

лук |

|

vajgäl' |

vajgel' |

голос |

|

kudu |

kudov |

домой |

|

vel'i |

vel'ev |

в село |

|

vir'i |

vir'ev |

в лес |

|

kolmă |

kolmo |

три |

|

kurgă |

kurgo |

рот |

|

s'ură |

s'uro |

рог |

|

pulă |

pulo |

хвост |

|

pil'd |

pil'e |

ухо |

|

s'el'md |

s'el'me |

глаз |

|

vel'd |

vel'e |

село, деревня |

|

past'd |

pešt'e |

орех |

Поступила 19.02.2015

Список литературы Дистрибуция гласных не первого слога в центральном диалекте мокша-мордовского языка

- Деваев, С. З. Средневадский диалект мокша-мордовского языка/С. З. Деваев//Очерки мордовских диалектов: в 5 т. Т. 2. -Саранск, 1963. -С. 261-433.

- Иванова, Г. С. Некоторые особенности мокшанской акцентуации/Г. С. Иванова//Гуманитарные науки и образование: научно-методический журнал. -2014. -№ 3 (19). -С. 135-137.

- Иванова, Г. С. Система гласных в диалектах мокшанского языка в историческом освещении/Г. С. Иванова. -Саранск: Издательствово Мордовского университета, 2006. -179 с.

- Иванова, Г. С. Явление сандхи в мокша-мордовском языке/Г. С. Иванова, Л. В. Ишаева//Гуманитарные науки и образование: научно-методический журнал. -2015. -№ 2. -С. 134-136.

- Липатов, С. И. Рыбкинско-мамолаевские говоры мокша-мордовского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук/С. И. Липатов. -Тарту, 1972. -24 с.

- Феоктистов, А. П. Мокшанские диалекты//H. Paasonens Mordwinisches Worterbuch. -B. I. -Helsinki, 1990. -Р. 71-86.