Документально-историографический комплекс как средство формирования метапредметных умений

Автор: Винокурова М.А., Татаркина А.Р., Фурен П.Е.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 2 (64) т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается сущность применения документально-историографического комплекса как эффективной методики при проектировании современного урока истории в школе. Авторы отмечают универсальность применения документально-историографических комплексов в различных видах практической работы учителя: урочной, внеурочной, проектно-исследовательской. Актуализация использования данной методики соответствует требованиям историко-культурного и федерального образовательного стандартов. В исследовании показаны варианты применения документально-историографического комплекса на примере изучения темы «Великие реформы Александра II».

Документально-историографический комплекс, исторический источник, метапредметные умения, историко-культурный стандарт, методика препода- вания истории

Короткий адрес: https://sciup.org/142241926

IDR: 142241926 | УДК: 372.8:930

Текст научной статьи Документально-историографический комплекс как средство формирования метапредметных умений

«Не нужно себя обманывать: образ других народов или собственный образ, который живёт в каждой душе, зависит от того, как в детстве нас учили истории. Это запечатлевается на всю жизнь. Для каждого из нас это открытие мира, от- крытие его прошлого, и на сложившиеся в детстве представления впоследствии накладываются как мимолётные размышления, так и устойчивые понятия о чём-то. Однако то, что удовлетворяло нашу первую любознательность, про-

М.А. Винокурова, А.Р. Татаркина, П.Е. Фурен

буждало наши первые эмоции, остаётся неизгладимым» [12, c. 8].

История – это один из немногих школьных предметов, который содержит в себе большие возможности для формирования и развития личности школьника. Это достигается благодаря тому, что история как наука обладает большим универсализмом. Объектом изучения истории является всё многообразие событий, явлений, процессов, которые имели место в жизни людей. Но изучение истории только по школьному учебнику, не даёт возможности ученику восстанавливать (реконструировать) смысл ситуаций или фактов – событий, явлений, процессов. Современный подход в обучении истории предполагает изучение учениками истории через систему первоисточников, чтобы иметь возможность самостоятельно делать выводы, формировать субъективную точку зрения на историческое событие, осуществлять критический анализ различных исторических документов. Задача учителя истории – научить школьников работать с многообразием исторических документов. Чтобы ученики представляли, как учёные «пишут историю».

Другими словами, «смысл исторического образования в школе заключается в выращивании исторического мышления, под которым понимается набор мыслительных стратегий, позволяющих школьнику самостоятельно выстроить интерпретацию тех или иных событий» [10, с. 69].

В основе исторической науки лежат исторические источники. Под историческими источниками понимают все памятники прошлого, содержащие информацию об истории человеческого общества. В качестве исторических источников могут использоваться памятники архитектуры, предметы быта прошлого, широкий спектр письменных документов, картины, гравюры, схемы, чертежи, звуковые записи и многое другое. Важна лишь степень их достоверности.

Исходя из требований ФГОСа очень важно освоение школьниками приёмов работы с историческими материалами. Для этого актуальным, на наш взгляд, будет использование такого средства обучения, как документально-историографический комплекс.

Документально-историографический комплекс по истории (далее – ДИК) – это научно-методическая система разнообразных источников, вопросов и заданий к ним, объединённых общей концепцией и темой учебного занятия. В процессе обучения истории ДИК выступает как специально созданное учителем дидактическое средство для организации проектно-исследовательской деятельности на уроках истории [4].

Ещё в XIX веке педагоги и историки поднимали вопрос об использовании документальных источников на уроках истории для развития самостоятельности учащихся и воспитания у них умения «думать своей головой». Историк Михаил Стасюлевич придавал большое значение работе с документами. Его увлекала мысль о таком преподавании истории, при котором учащиеся сами анализировали в своём сознании ход истории человечества [7, с. 158].

В начале XX века идеи М.М. Стасюлевича развили Н. А. Рожков и С.В. Фарфо-ровский. Они предложили познавательную деятельность учеников приблизить к методам исследования исторической науки, построить обучение на изучении первоисточников. Основываясь на значимости этого метода, Н.А. Рожков писал: «Уже один тот факт, что учащиеся видят перед собой старинный документ, старое сочинение, монету того времени, которое изучают, способен возбудить в них очень живой и чрезвычайно напряженный интерес» [8].

Советские методисты А.А. Вагин, А.И. Стражев, Ф.П. Коровкин [1] рассматривали работу по историческим документам как основной метод обучения истории. Они считали, что привлечение вещественных исторических памятников, произведений искусства, наглядности способствует организации само- стоятельной работы учащихся на уроках истории и развитию их мыслительной деятельности.

В 90-е годы XX века резко возрос интерес учителей к работе с историческими источниками. Менялась методика привлечения исторических документов на уроках истории. Так, педагог из Новосибирска К. Б. Умбрашко предлагал интересную методику в работе школьников с документами. Ученики проделывали две операции: извлекали из документов факты и интерпретировали их в некотором связном описании – устном рассказе, ролевой игре, письменном сочинении, рисунке и т. д. Таким образом, ученики как бы писали, разыгрывали, рассказывали, рисовали историю [11].

В последнее время приобретают всё большую значимость документально-историографические комплексы. Одним из первых ДИК в обучении истории использовал Ю. Л. Троицкий [9; 10]. Троицкий отказался от традиционного учебника и заменил его специально сконструированными текстами. «Мы придумали альтернативу учебнику. На каждую тему школьник получает «конструктор», комплект документов. Они описывают событие или персону с четырёх точек зрения: современника, политика, иностранца и шутника» [10, с. 71]. При этом на страницах своих работ автор уточняет, что «слово «текст» понимается не в узко лингвистическом, а в семиотическом смысле: остатки жизни, предметы быта, наскальная живопись – всё это текст» [10, с. 70]. «Помещённые в ДИК тексты отличаются многожанро-востью и обычно являются произведениями литературы или изобразительного искусства. Сами задания, которые предлагаются ребятам, по типу приближены к исследовательским» [9, с. 26-27]. Методика Ю.Л. Троицкого направлена на развитие аналитического, критического, исторического мышления, творческих способностей учащихся, формирование исследовательских и коммуникативных умений и навыков. Другими словами, на развитие компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Помимо работ Ю. Л. Троицкого были опубликованы статьи А.М. Новикова [6] и Е.А. Крючковой [4], в которых рассматривались вопросы содержания и методики применения ДИКа в обучении истории. Мы согласны с выводом, который делает Е.А. Крючкова: «…процесс погружения в историю идёт через знакомство школьников непосредственно с текстами эпохи, а также с интерпретацией историками. Учащиеся сами создают целостную картину истории, постигая её через разные способы деятельности» [5, с. 115].

Таким образом, мы приходим к выводу о многофункциональности документально-историографического комплекса. Во-первых, ДИК является средством познания, дает возможность погрузиться в эпоху и сформировать его образ. Во-вторых, ДИК развивает умения школьников искать, обрабатывать, анализировать информацию из разных источников, представлять ее в новом виде. В-третьих, через сопоставление противоречивых версий и оценок, формируется собственное отношение к дискуссионным вопросам прошлого и современности. Наконец, очень важна воспитательная сторона тех материалов, которые включены в содержание ДИК, формирование интереса не только к тем проблемам, которые рассматриваются в каждой конкретной теме, но и вообще к истории как к школьному предмету и к исторической науке в целом.

Как видим, функции документальноисториографических комплексов соответствуют образовательным результатам ФГОС: предметным, метапредметным и личностным.

Целью нашего исследования является выявление методических возможностей документально-историографического комплекса как средства формирования метапредметных умений на примере изучения темы «Великие реформы Александра II». Объектная область нашего исследования заключается в рассмотрении

Документально-историографический комплекс как средство формирования метапредметных умений

теоретической основы документальноисториографического комплекса, а опыт и методика его использования в практической деятельности учителя составляют его предмет. Работа базировалась на использовании общенаучных методов анализа, синтеза, обобщения, системности.

Для начала выясним содержательные аспекты метапредметных и предметных умений. Крючкова Е.А. выделяет метапредметные и предметные умения работы с текстами, которые могут быть включены в документально-историографический комплекс [4, с. 114] (табл. 1).

Таблица 1 – Метапредметные и предметных умения документально-историографического комплекса

Метапредметные умения – понимание текста, извлечение необходимой информации, его анализ, систематизация, обобщение, критическое оценивание информации, сравнение информации из двух и более источников, применение извлечённой информации в заданном контексте, а также в различных познавательных ситуациях;

– вычленение информации разной функциональной нагрузки: иллюстрирующая основные положения, разъясняющая, конкретизирующая, дополняющая, новая информация;

– выделять основные положе-

ния, главную и второстепенную информацию, различать факт и его интерпретацию;

– различать в тексте понятия и

Предметные умения

– умение критики источника (исторический период, обстоятельства и цели его появления. Автор: социальное происхождение, политические взгляды, интересы каких социальных групп или политических движений представлял). умение определять степень достоверности источника. Использование контекстных знаний для анализа и оценки документа, оценки позиции автора;

– владение логическими операциями анализа причинно-следственного, структурно-функционального, хронологического и пространственного анализа источников;

– умение сравнения информации двух текстов: информации учебника и информации источника двух и более сопоставимых (тематически, хронологически) источников, умение систематизации и обобщения информации, извлечённой из источника с наращиванием приобретённых знаний;

– различать факт источника и факт историка, факт и мнение, факт и его интерпретацию.

М.А. Винокурова, А.Р. Татаркина, П.Е. Фурен

Формирование метапредметных умений рассмотрим на примере темы «Великие реформы Александра II», которая изучается школьниками в 9 классе. Магистральной идеей урока является задача показать закономерность и объективность модернизации Александра II. В этой связи начало рассмотрения темы посвящено анализу ведущих тенденций (индустриализация, урбанизация, социальная стратификация и т. д.) и их влияния на формирование новой картины мира, мироощущения человека индустриальной эпохи.

Для воссоздания полновесной и объективной картины пореформенной эпохи можно представить ее реконструкцию не в традиционном описательном варианте, а через анализ психоэмоционального состояния общества, в разрезе общественных настроений. Иллюстративными возможностями обладают литературные источники второй половины XIX века, особенностями которых является передача непосредственного восприятия времени и человека. Мы предлагаем использовать два текста – отрывок стихотворения Петра Вяземского «Наш век нас освещает газом» (1841, 1848 гг.) и фрагмент поэмы «Возмездие» Александра Блока (приблизительно 1911 г.). Методический инструментарий представлен в табл. 2, 3.

Таблица 2 – Аналитическая работа с литературным источником (стихотворение Петра Вяземского «Наш век нас освещает газом»)

|

Текст источника |

Примерные вопросы и задания |

|

Наш век нас освещает газом Так, что и в солнце нужды нет: Парами нас развозит разом Из края в край чрез целый свет. А телеграф, всемирный сплетник И лжи и правды проводник, Советник, чаще злой наветник, Дал новый склад нам и язык. Смышлен, хитер ты, век. Бесспорно! Никто из братии твоей, Как ты, не рыскал так проворно , Не зажигал таких огней. |

|

Таблица 3 – Аналитическая работа с литературным источником (фрагмент поэмы «Возмездие» Александра Блока)

|

Текст источника |

Примерные вопросы и задания |

|

Век девятнадцатый, железный , Воистину жестокий век! Тобою в мрак ночной, беззвездный Беспечный брошен человек ! В ночь умозрительных понятий, Матерьялистских малых дел , Бессильных жалоб и проклятий Бескровных душ и слабых тел ! С тобой пришли чуме на смену Нейрастения, скука, сплин , Век расшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, красных слов, Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов , И дарований половинных (Так справедливей — пополам!), Век не салонов, а гостиных, Не Рекамье, — а просто дам... Век буржуазного богатства ( Растущего незримо зла! ). Под знаком равенства и братства Здесь зрели тёмные дела... А человек? — Он жил безвольно: Не он — машины, города, «Жизнь» так бескровно и безбольно Пытала дух, как никогда... |

|

Документально-историографический комплекс как средство формирования метапредметных умений

М.А. Винокурова, А.Р. Татаркина, П.Е. Фурен

На основе сделанных выводов о противоречивости времени, дисбалансе между экономическим прогрессом и духовным кризисом, переходим к формулировке основных черт общественно-культурного развития, обращаясь к анализу следующего типа источника – материалов статистики.

Ученикам предлагается проанализировать данные статистики о динамике грамотности в Российской империи [5, c. 488] и ответить на следующие вопросы:

-

1. О какой динамике говорят нам данные таблицы?

-

2. Во сколько раз увеличилось общее количество грамотного населения с 1847 г. по 1897 гг.?

-

3. Чья грамотность росла быстрее – мужчин или женщин? Почему?

-

4. Каковы были причины подъема грамотности среди населения?

Опираясь на статистические материалы, обучающиеся формулируют черту общественно-культурного развития: увеличение числа грамотного населения, растущую потребность в грамотных и образованных людях, что было следствием активного развития капиталистических отношений. Сопоставляя и анализируя разные по типу исторические источники, школьники получают возможность наглядно увидеть сложность и многогранность пореформенной эпохи, выделить ведущие процессы, запущенные Александром II и их системный характер. Хорошим подспорьем для непосредственного анализа самих реформ являются визуальные источники (произведения художников-передвижников В.Е. Маковского, Г.Г. Мясоедова, Н.А. Ярошенко и др.), а также документальные материалы, такие как правовые акты.

Основными правовыми актами реформы являются «Учреждение судебных установлений» от 20 ноября 1864 г., «Устав гражданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроизводства» 1864 г., «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» 1864 г.

Важнейшим из них был первый, представлявший собой положение о судах. Учреждение судебных установлений предусматривало введение мирового суда, избираемого земствами, а также назначение всех остальных судей императором из профессиональных юристов. Также было резко сокращено количество инстанций, отменён перенос дел в высшую инстанцию в ревизионном порядке (без жалоб сторон), введено чёткое разделение компетенции между различными судами.

Исходя из постановки задачи – выделить особенности судебной системы XIX века, а также демонстрации того факта, что создание системы судов является логическим продолжением тех идей и тезисов, которые были заложены «отцами» Судебной реформы в далеком 1864 году, – необходимо проанализировать нормативный акт «Учреждение судебных установлений» в соответствии с предложенным алгоритмом.

Алгоритм анализа актового источника:

-

1. Указать наименование и реквизиты правового акта.

-

2. Исходя из названия ответить на вопрос, о чем сообщает нормативный правовой акт в целом?

-

3. Что повлияло на принятие данного нормативно-правового акта? Почему необходимо было создание новой системы судебной власти?

-

4. Как именно сообщаются положения нормативно-правового акта? На данном этапе необходимо найти общий язык с законодателем, определив ключевые слова нормативно-правового акта и выделив их терминологическую составляющую, либо необходим разбор основных фактов и событий, включенных в текст.

-

5. Уяснение идей и положений, получивших развитие в современной России. Проведение сравнительного анализа «Учреждение судебных установлений» и ФКЗ

от 31.12.1996 №1 «О судебной системе Российской Федерации».

-

6. Оформление конспекта содержания источника (разработка схемы).

Данный этап является факультативным. Схематичный образ позволит «инвентаризировать» знания, тем самым поможет преподавателю показать, а не просто рассказать пространный и сложный предмет урока. Кроме того, визуальная информация лучше отображается в сознании обучающихся, так как ученики видят то, о чем рассказывает учитель.

Результатом исследования актового источника станет понимание системы

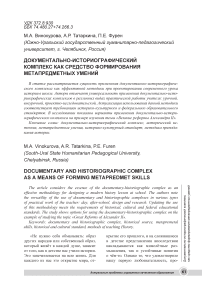

Рисунок 1 – Структура документально-историографического комплекса (© П. Е. Фурен)

В содержательном аспекте в ДИК могут быть включены различные по типу материалы: от документальных до визуальных и литературных, причем комбинаторика источников свидетельствует о возможностях применения междисциплинарного подхода и реализации иных форм деятельности (табл. 4).

Составителями документально-историографического комплекса могут быть органов судебной власти второй половины XIX века, применение извлеченной информации для ее сопоставления со структурой современной судебной системой XXI века. Из чего можно заключить важность использования ДИК на уроках истории, потому как это позволяет упорядочить массивы исторической «архитектоники» и выстроить их в определенную систему.

Исходя из приведенных примеров использования документальных материалов в практической работе учителя, представим структуру ДИК (рис. 1).

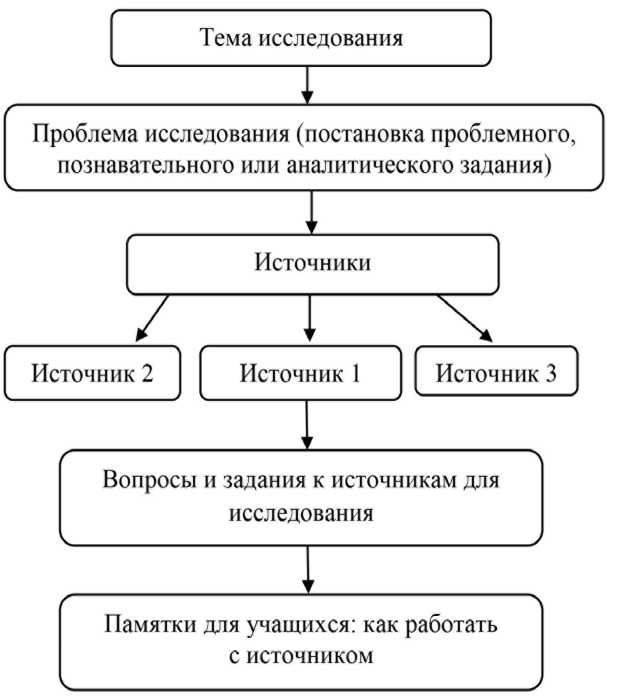

все участники учебного процесса: учитель, ученики и совместно учитель и ученики. В этом смысле совместную работу учителя и ученика можно представить в виде двух информационных потоков: от учителя к ученику и от ученика к учителю. И в одном и в другом случае они вызывают активную познавательную и творческую деятельность ученика или группы.

Документально-историографический комплекс как средство формирования метапредметных умений

Таблица 4 – Содержание ДИК

|

Учебные источники |

Внеучебные источники |

Формы проектной и исследовательской деятельности |

|

– печатные тексты (документы актового характера, литературного характера, хозяйственные документы, документы художественной литературы); – визуальные источники (произведения живописи, графики, карикатуры, плакаты, марки); – вещественные (музейные коллекции); – исторические фильмы (документальные и художественные); – историко-публицистические и научно-популярные программы. |

– материалы семейного архива (фото, документы, награды); – домашние коллекции; – семейные воспоминания; – памятные места родного города; – театральные постановки; – памятники архитектуры и скульптуры родного города. |

– историческое исследование; – историческое эссе; – журналистский очерк; – учебное пособие к уроку (презентация, самодельное наглядное пособие); – разработка викторины, квеста; – разработка интеллектуальной игры; – составление кластера, таблицы, диаграммы или графика; – подготовить экскурсию, музейную экспозицию, составить маршрут или карту, нарисовать рисунок. |

Эту модель можно представить в виде равностороннего треугольника, так как происходит не только взаимодействие между учителем и учеником или учеником и учителем, но и между самими учениками (рис. 2).

Рисунок 2 – Модель взаимодействия между учителем и учеником (© П.Е. Фурен)

М.А. Винокурова, А.Р. Татаркина, П.Е. Фурен

Как видно из рис. 2, в многостороннем взаимодействии учитель и ученик являются равноправными субъектами – участниками процесса обучения. Ярким примером такого взаимодействия является пример группового проекта «Создай свой учебник» (макет учебника, по которому бы ты хотел учиться). Для проектирования мы подготовили памятку-алгоритм.

Памятка для проектантов:

-

1. Изучите школьные учебники по одному историческому курсу (не менее 3-х учебников).

-

2. Укажите названия учебников, их авторов, выходные данные, которые Вы будете использовать для подготовки проекта.

-

3. Проанализируйте структуру учебников. Определите какой учебник в структурном отношении отвечает Вашим требованиям.

-

4. Какие параграфы каких учебников в наибольшей степени отвечают требованиям, предъявляемым к современному учебнику истории. Для этого обратите внимание на:

– отбор материала: соответствие его программе и историкокультурному стандарту;

– отражение важнейших идей и понятий в текстах параграфов;

– использование приемов изложения материала: описательный, повествовательный, объяснительный, проблемный;

– техническую редакцию текста, её методический смысл: жирный шрифт, курсив, цветной шрифт.

-

5. Отберите дополнительные тексты в «свой» учебник: исторические документы, научно-популярные тексты, художественные тексты.

-

6. Важную роль в учебнике могут сыграть пояснительные тексты: – введение к разделам;

– повторительно-обобщающий материал в конце разделов учебника;

– подписи к иллюстрациям;

– указатели дат, имён, понятий;

– библиографический указатель.

-

7. Ваш учебник должен отвечать требованиям ФГОС. Для этого проанализируйте методический аппарат учебника. Отберите вопросы и задания:

– опережающие задания, вопросы к тексту, задания на дом для повторения больших тем;

– вопросы репродуктивного характера – на воспроизведение;

– вопросы продуктивного характера – на сравнение, анализ, выявления точки зрения;

– задания для исследовательской деятельности;

– творческие задания.

-

8. Отберите таблицы, карты, схемы, картосхемы, которые лучше помогут освоить материал учащимся, дадут возможность развивать их мышление.

-

9. Одним из важных источников исторических знаний в учебнике могут служить иллюстрации. Они выпол-

- няют разные функции: дополняют, поясняют, заменяют текст.

-

10. Ваш учебник будет неполным, если в нём отсутствует аппарат ориентирования. Аппарат ориентирования поможет ученикам лучше справиться с заданиями.

P.S. Обязательно сделайте вывод: каким требованиям соответствует макет Вашего учебника по истории.

В заключение хочется отметить – работа с ДИК на уроках истории должна вестись постоянно. Это заинтересовывает ребят предметом, позволяет взглянуть на события своими глазами и даёт простор для творческой деятельности учителя и ученика.

Список литературы Документально-историографический комплекс как средство формирования метапредметных умений

- Вагин, А.А. Методика преподавания истории в средней школе / А.А. Вагин. – М.: Просвещение, 1968.

- Коровкин, Ф.П. Методика обучения в средней школе / Ф.П. Коровин. – М.: Просвещение, 1978.

- Стражев, А.И. Методика преподавания истории / А.И. Стражев. – М.: Просвещение. 1964.

- Крючкова, Е.А. Практика работы с текстами учебных пособий для учащихся при изучении истории / Е.А. Крючкова // Школа будущего. – 2018. – №2.

- Миронов, Б.Н. Российская империя от традиции к модерну: в 3-х т. / Б.Н. Миронов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2015.

- Новиков, А.М. Методология образования. – М.: Эгвес, 2006.

- Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории в русской школе XIX – начале XX в. / М.Т. Студенкин. – М.: Прометей, 2016.

- Студеникин, М.Т. Активные методы обучения истории в русской школе начала XX в. / М.Т. Студенкин // Преподавание истории в школе. – 1994. – №2.

- Троицкий, Ю.Л. Дети пишут историю // Преподавание истории в школе/ Ю.Л. Троицкий. – 1999. – №1.

- Троицкий, Ю.Л. «Понимание» как образовательная технология / Ю.Л. Троицкий // UNIVERSUM: Вестник Герценовского университета. – 2012. – №1.

- Умбрашко, К.Г. Развитие творческого мышления на уроках истории / К.Г. Умбрашко // Преподавание истории в школе. – 1996. – №2.

- Ферро, М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / М. Ферро. – М.: Высшая школа, 1992.