Статьи журнала - Принципы экологии

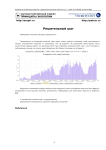

Все статьи: 552

Статья научная

Изучение репродуктивной биологии рептилий в настоящее время является одним из наиболее востребованных направлений в герпетологии. Впервые изучены репродуктивные параметры прыткой ящерицы (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) на западном и восточном макросклоне Уральского хребта: плодовитость самок, размеры яиц в яйцеводах, особенности локализации кладок. Проведен анализ данных показателей в контексте оптимизации энергозатрат на размножение. Районы проведения исследований находятся на территории Среднего Урала в южной части Свердловской области. Полевой материал собран в 2011–2013 гг. В исследование включено 50 беременных самок и 206 найденных кладок. Сняты промеры длины и ширины яиц для расчета их объема. Статистическую обработку данных проводили при помощи пакетов MS Excel 2007 и Statistica 8.0. Для выявления возможных различий проводили дисперсионный анализ. Для определения корреляционных отношений применяли коэффициент Пирсона. Установлена отрицательная корреляция объема яйца и абсолютной плодовитости. Для популяций восточных предгорий установлена положительная корреляция объема яйца с размерами самки. Выявлены достоверные различия в стратегии воспроизводства популяций, населяющих западные и восточные предгорья. Для прыткой ящерицы западных предгорий характерно большее число яиц в яйцеводах самок при относительно небольших размерах яиц. В городской популяции восточных предгорий тенденция противоположна. Обнаруженное увеличение размеров самок и яиц, наряду со снижением общей плодовитости, скорее всего, связано с усилением континентальности климата в направлении с западного на восточный макросклон Уральского хребта. Полученные результаты иллюстрируют реализацию двух направлений в стратегии размножения прыткой ящерицы. Первое – с большей плодовитостью – реализуется на западном макросклоне, второе – с большим объемом яйца – в городской популяции на восточном. Оптимизация энергозатрат на размножение осуществляется на популяционном уровне.

Бесплатно

Репродуктивные показатели птиц в техногенно загрязненном ландшафте

Статья научная

Изучены репродуктивные показатели рябинника, садовой камышевки и мухоловки-пеструшки в зоне радиохимического загрязнения среды. У всех видов птиц в импактной зоне не наблюдается снижения плотности гнездования, величины кладки и объема яиц по сравнению с контролем. У мухоловки-пеструшки в импактной зоне повышена эмбриональная смертность, а у рябинника и садовой камышевки отмечено увеличение птенцовой смертности. У рябинника прослеживается достоверное влияние техногенных факторов на успешность размножения, у других видов данный эффект не наблюдается.

Бесплатно

Статья научная

Осенью 2014 и 2015 гг. в охранной зоне участка Ямская степь (заповедник «Белогорье»), у границы второго квартала, была вырублена роща опасного интродуцента - клена ясенелистного. После рубки положение деревьев было закартографировано, и по числу годовых колец на спилах определен возраст деревьев. На основе этих данных изучена история расселения клена ясенелистного. Источником заноса является посадка клена ясенелистного в поселке Загорный, расположенном вблизи границы заповедника. Весь исследуемый участок находится в зоне ветрового переноса семян. Но закрепление первых деревьев в 1980 г. произошло только локально - в наиболее увлажненной части межевой канавы. Дальнейшее расселение первоначально происходило вдоль межевой канавы, а затем в стороны от нее. Процесс расселения можно разделить на три этапа, имеющих свои пространственные закономерности. Для первого этапа (1980-1990 гг.) характерно случайное пространственное распределение деревьев. Граница формирующейся заросли расширяется слабо, но растет плотность размещения деревьев внутри нее. Для второго этапа (1990-2000 гг.) характерно групповое пространственное распределение. Активно расширяется граница формирующейся рощи. На третьем этапе (2000-2015 гг.) формируется сплошная сомкнутая заросль, охватывающая весь исследуемый участок. Сохраняется групповой тип распределения, но с течением времени его выраженность ослабевает. Появление новых деревьев отмечается преимущественно в границах заросли. В 2015 г. предположительно начинался новый этап расширения, который был искусственно прерван. На этом этапе распространение клена ясенелистного могло снова пойти за пределы заросли, в том числе на территорию заповедника.

Бесплатно

Речные зоопланктонные сообщества Набережных Челнов

Статья научная

В сентябре 2018 г. были проведены комплексные гидробиологические исследования в водоемах города Набережные Челны с целью определить современное состояние рек Челна и Мелекеска. Проведенный анализ состояния сообществ зоопланктона показал в целом благополучную картину. Уровень трофности соответствует α- и β-олиготрофным водам. Индекс сапробности показал, что большую часть обследованных участков можно отнести к β-мезосапробной зоне, умеренно загрязненных вод, но вместе с тем имеются участки, которые можно отнести к олигосапробной зоне - чистых вод. Самоочищение вод зоопланктерами в реке Мелекеска можно охарактеризовать как активное, а в реке Челна - как ослабленное.

Бесплатно

Решение задачи классификации с помощью нечеткой логики

Статья научная

Работа посвящена использованию методов нечеткой логики для решения задач классификации биологических объектов. Рассмотрено построение и использование нечеткого вывода методом Заде - Мамдани. Поставлена задача выработки логических правил прижизненного определения пола гадюки по серии качественных и количественных морфологических признаков. Показаны два варианта решения задачи с помощью методов формальной бинарной логики и с помощью методов нечеткой логики. Рассмотрены основные компоненты формальной логики (понятия, суждения, законы) и нечеткой логики (функции принадлежности, лингвистические переменные, вычисление нечетких умозаключений). Указаны методы задания функций принадлежности; реализован метод составления логистических уравнений с использованием распределений значений признаков по обширной выборке животных. Предлагается интерпретировать функции принадлежности как семантический фильтр, усиливающий диагностические свойства изучаемых признаков. Все расчеты проиллюстрированы численными примерами. Для всех этапов моделирования написаны свои скрипты, прикрепленные по гиперссылке к тексту. Выполнение скриптов в среде пакета R позволит в деталях ознакомиться со всеми этапами исследования. Обсуждаются причины невостребованности данного метода в практике экологических исследований. Рассмотрены вопросы настройки параметров и способы верификации логической модели. Отмечено активно развивающееся направление интеграции нечеткой логики с нейросетевым моделированием.

Бесплатно

Статья научная

В работе представлены результаты изучения особенностей роста и оценки возраста талломов эпилитного лишайника Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy на прибрежных диабазах реки Суны (ГПЗ «Кивач») в таежной зоне Республики Карелия. Проанализированы размеры (площадь талломов) и приросты 17 талломов данного вида за 11-летний период (2007-2018 гг.). Размеры талломов находились в пределах 1.17…26.39 см2. В исследуемом диапазоне размеров наблюдался только линейный рост. Отмечено значительное варьирование скорости роста исследуемых талломов в данных условиях - 0.20…1.50 см2 в год, обусловленное индивидуальными особенностями талломов, внутривидовой и межвидовой конкуренцией, а также условиями среды. Оценена продолжительность роста талломов в исследуемом диапазоне размеров - 6…23 года.

Бесплатно

Связь спленомегалии у грызунов с зараженностью природноочаговыми зоонозными инфекциями

Статья

Бесплатно

Статья научная

В работе представлены данные о сезонных изменениях морфологических параметров листьев в насаждениях березы повислой (Betula pendula Roth) в пределах Уфимского промышленного центра. Постоянные пробные площади выбирались с учетом уровня загрязнения и были заложены в зоне непосредственного воздействия промышленного производства (северная часть г. Уфы) и в зоне относительного контроля (западная часть города, рекреационная зона). Для характеристики особенностей роста листьев березы был выполнен корреляционный анализ и оценена глубина корреляционной связи между площадью и массой листьев. Теснота корреляционной связи в зоне загрязнения и характер связи в мае относится к категории «слабой», в июне - «сильной»; в июле и сентябре - «умеренной». По количественным характеристикам тесноты связи в зоне относительного контроля характер корреляционной связи относится к категории «сильной». Значения массы листа и площади листа березы свидетельствуют о том, что в условиях промышленного загрязнения наблюдается равномерное развитие листьев в течение вегетационного периода 2016 г. Однако корреляционный анализ позволил установить неоднозначную связь между массой листа и площадью листа, что можно объяснить адаптивными реакциями березы повислой, которые проявляются при сезонном развитии листьев.

Бесплатно

Сезонная динамика размеров эпифиза у трех видов лесных полевок (Myodes, Rodentia, Cricetidae)

Статья

Бесплатно

Сезонная динамика структуры пелагического зоопланктона Кондопожского залива Онежского озера

Статья научная

Проведен анализ сезонных изменений зоопланктона пелагиали Кондопожского залива Онежского озера. Основой для анализа послужили данные сетных уловов в вегетационный период с 1989 по 2021 г. в трех районах, различающихся по морфометрическим характеристикам, трофическим условиям и термическому режиму. Дана характеристика сезонных изменений структуры зоопланктонных сообществ и доминантного комплекса. Методом скользящего среднего были получены среднемноголетние траектории изменения соотношения численности (экз./м2) основных групп зоопланктона. Сезонная сукцессия зоопланктона связана в основном с изменением термического режима и трофических условий. Термический режим определяет сроки наступления и окончания сезонных фаз, связанных с доминантным комплексом и соотношением основных групп зоопланктона. Трофические условия определяют количественные характеристики сообществ. Благодаря разному масштабу влияния этих факторов в исследуемых районах сезонные изменения зоопланктона характеризуются пространственной неоднородностью. В мелководной вершинной части, испытывающей многолетнюю антропогенную нагрузку сточными водами Кондопожского ЦБК, период с преобладанием ветвистоусых рачков длится дольше, чем в пелагиали глубоководных районов, а общая численность зоопланктона выше. Для пелагиали глубоководных районов характерна высокая доля копепод в вегетационный период. Отличие центральной части Кондопожского залива от олиготрофного залива Большое Онего связано с более высокой долей коловраток и ветвистоусых рачков в вегетационный период. Несмотря на выраженную стабильность планктонной системы Онежского озера, спорадически наблюдаются аномалии в сезонной сукцессии сообществ, связанные с нехарактерной для наблюдаемого периода структурой. Полученные результаты вносят вклад в изучение сезонных процессов зоопланктона Онежского озера и могут быть использованы для моделирования динамики экосистемы.

Бесплатно

Статья научная

Сезонная сукцессия сообществ зоопланктона зарослей макрофитов малых рек до сих пор остается малоизученной. В работе дана характеристика сезонной сукцессии как изменения во времени видовой структуры зоопланктоценозов разнотипных зарослей макрофитов малой реки Левинки (г. Нижний Новгород) и анализ влияния на нее факторов среды. На основе иерархической кластеризации в исследуемых биотопах были выделены планктонные комплексы. Показаны различия в структуре планктонных комплексов в разнотипных зарослях макрофитов. В зарослях погруженных макрофитов формировался наиболее долгоживущий планктонный комплекс. В зарослях растений одной экологической группы в течение летнего сезона выделялись сходные по видовой структуре зоопланктонные комплексы с доминированием Sida crystallina (O. F. Müller, 1776). Наиболее значительные перестройки видовой структуры сообществ зоопланктона в зарослях происходили в июне и октябре. Выявлен цикличный характер сезонной сукцессии сообществ зоопланктона зарослей макрофитов. Наибольшее влияние на ход сезонной сукцессии оказывали температура воды и проективное покрытие макрофитов. Впервые показано, что чужеродная коловратка Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) в зарослях макрофитов достигала массового развития в период отмирания растений. Выявлено, что индекс видового разнообразия Шеннона является отражением перестроек видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов малой реки.

Бесплатно

Сезонные и межгодовые изменения зоопланктона реки Неман

Статья научная

В зоопланктоне р. Неман (проектируемом приемнике сбросных вод Балтийской атомной электростанции) выявлен 81 таксон видового и подвидового рангов. Ежегодно доминирующей по численности группой беспозвоночных были коловратки (до 73.9 ± 3.5 % в сообществе), представленные в основном такими видами, как Euchlanis dilatata, Keratella cochlearis, K. quadrata. Ветвистоусые ракообразные преобладали по биомассе (до 57.9 ± 4.4 %), в их числе наибольшего развития достигали Daphnia cucullata, Bosmina longirostris и Chydorus sphaericus. Максимальные значения численности (N) и биомассы (B) зоопланктона регистрировались в весенние периоды (N = 30.419 ± 10.298 тыс. экз./м3, B = 0 344 ± 0 136 г/м3), что может быть связано с повышением продуктивности гидробиоценоза в результате поступления биогенных веществ в реку во время весеннего паводка и образованием благоприятных условий для формирования временных сообществ зоопланктона в водах затопленной поймы. Летом и осенью, при снижении уровня воды и уменьшении концентрации биогенных веществ, наблюдалось сокращение количественных показателей планктонных беспозвоночных. В ряду многолетних наблюдений в результате усиления биогенной нагрузки, связанной со стоком с сельскохозяйственных территорий и поступлением загрязняющих веществ в районах населенных пунктов, наблюдалось увеличение численности и биомассы зоопланктона, а также повышение трофности водотока. Воды р. Неман соответствовали β-мезосапробной зоне. Трофический статус вод менялся от весеннего периода к осеннему – от гиперэвтрофных до эвтрофных условий. Наибольшая степень трофности регистрировалась в районе таких городов, как Гродно, Каунас, Юрбаркас и Неман.

Бесплатно

Сезонные особенности питания рыб в кумжевой реке Большая Уя (бас. Онежского озера)

Статья научная

Исследования сезонных особенностей питания пяти видов рыб (молодь кумжи, голец усатый, бычок-подкаменщик, колюшка и гольян) в одной из многочисленных притоков Онежского озера, в которых обитает кумжа, показали, что не все экологические ситуации оказываются благоприятными для питания рыб. В период летней межени из-за снижения уровня воды голец усатый с трудом перемещается в поисках пищи; в результате интенсивность питания рыб крайне низкая, а больше половины из них (60 %) даже имеют пустые желудки. В нагульный летний период потенциальными пищевыми конкурентами молоди кумжи могут быть практически все речные рыбы: гольян за «воздушную» фракцию – имагинальные и субимагинальные стадии амфибиотических, воздушных и наземных насекомых, а усатый голец, бычок-подкаменщик, колюшка за «водную» – личинок и нимф амфибиотических беспозвоночных.

Бесплатно

Скорость роста брюхоногого моллюска Littorina littorea L. в Kaндалакшском заливе Белого моря

Статья научная

Изучение скорости роста моллюсков, в особенности брюхоногих, перспективное направление, помогающее понять процессы и явления, происходящие в мелководных экосистемах. Представлены результаты исследований роста брюхоногого моллюска Littorina littorea L., обитающего в Кандалакшском заливе Белого моря. Построены регрессионные уравнения, описывающие зависимость высоты раковины моллюска от возраста, и приведен их сравнительный анализ для двух обследованных местообитаний литторины. Установлено, что достоверных отличий между двумя выборками нет. Полученные результаты существенно дополняют сведения о биологии и экологии моллюска в конкретных условиях обитания.

Бесплатно