Финно-угорские элементы в искусстве ранних кочевников Южного Урала

Автор: Алексей Львович Банников

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Предметы, входящие в состав погребального инвентаря, особенно культового характера, служат этнокультурным, социальным и идеологическим маркером того населения и того времени, к которым они относились. Изучение проникновения инородных элементов в сферу религиозно-мифологических представлений племен Волго-Уралья позволит раскрыть новые аспекты взаимодействия кочевого и оседлого миров. В данной статье речь идет об элементах финно-угорского искусства и идеологии, нашедших отражение в искусстве ранних кочевников Южного Урала, в частности в изображениях на специфических культовых предметах – каменных жертвенниках-алтариках. Материалы и методы. Статья основана на применении к археологическим материалам методов сопоставительного и семантического анализа, культурологического подхода. Результаты исследования и их обсуждение. Принадлежность каменных жертвенников-алтариков к предметам жреческого круга позволяет рассматривать изображения на них как отпечаток религиозно-мифологических представлений ранних кочевников, а также уровня культурных контактов последних с соседними племенами. Образы волка и медведя на алтарях могут отражать как собственные, так и заимствованные представления. Заключение. Исходя из сопоставительного и семантического анализа изображений на алтарях, их территориальной привязки и времени функционирования, сопоставления их с другими предметами погребального круга ранних кочевников можно сделать вывод о регулярных контактах различного плана финно-угорского и ираноязычного населения, оказавших серьезное влияние на сакральную сферу жизнедеятельности кочевых племен Южного Урала.

Ранние кочевники Южного Урала, каменные жертвенники-алтарики, образ медведя, искусство, мифология, финно-угорский мир

Короткий адрес: https://sciup.org/147234581

IDR: 147234581 | УДК: 811.161.1:811.511.152(470.345) | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.03.265-271

Текст научной статьи Финно-угорские элементы в искусстве ранних кочевников Южного Урала

Южный Урал с древности и по сегодняшний день – контактная зона, место взаимодействия различных племен и культур. Чаще всего мы наблюдаем материальные проявления такого взаимопроникновения в культуре и искусстве. Искусство ранних кочевников Южного Урала (1-е тыс. до н. э.) было неотрывной частью искусства племен скифо-сибирского мира и черпало из него сюжеты, мотивы, способы изготовления и, наконец, образы. Финно-угорский мир лесов и лесостепей Евразии, находясь на периферии великого степного пояса от Алтая до Дуная, лишь отчасти влиял на культуру и идеологию кочевников, однако порой это влияние, запечатленное в произведениях искусства, проявлялось достаточно выразительным образом. На Урале кочевой и оседлый миры сталкивались по водоразделам, маркировавшим границы степной, лесостепной и лесной территорий. Ананьинские и, позже, кара-абызские племена, которые большинство исследователей причисляют к финно-угорским культурам, сталкивались с кочевниками в Приуралье (долина р. Белой). Взаимодействия, далеко не всегда мирные, были регулярными, что отразилось в материальной и духовной культуре тех и других.

Объектом нашего исследования является такая яркая категория культуры южно-уральских кочевников, как каменные жертвенники-алтарики. Наиболее массо-

(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ вое обнаружение жертвенников относится к степной территории Южного Урала, позволяя считать их специфической категорией погребального инвентаря, характерного именно для данного населения в середине 1-го тыс. до н. э. Внутри нее выделяется еще более уникальная категория – жертвенники с зооморфными изображениями на ножках и фризах, которые, как мы предполагаем, отражают мифологические и религиозные представления кочевников. Эти изображения, в частности образы волка и медведя, их взаимосвязь и происхождение составляют предмет исследования.

Обзор литературы

Жертвенники Южного Урала не раз становились предметом широких дискуссий [1; 15; 16]. В ходе данных дискуссий были обозначены две основные позиции относительно выполняемых ими функций: 1) утилитарное назначение жертвенников, их применение в качестве ритуальных краскотерок или предметов косметического назначения [3, 32–33 ; 4, 64 ; 5, 14 ; 8, 172 ]; 2) культово-сакральное назначение, непосредственно связанное с содержанием изображений [1; 2; 6, 86 ; 13, 202–203 ; 14, 154 ; 15, 15–40 ; 16]. Не менее дискуссионными являются вопросы интерпретации изображений на жертвенниках. Исходя из особенностей экстерьера, исследователи видят на них волков, медведей, лошадей, баранов, хищных птиц. Детальный разбор этих взглядов осуществлен В. К. Федоровым. В то же время сам исследователь сводит большинство изображений к образу волка и соответственно связывает их с древнеиранским культом Сомы/Хао-мы [15, 38–40 ]. Однако с этим трудно согласиться, поскольку культовая и видовая принадлежность жертвенников представляется гораздо более разнообразной.

Материалы и методы

Материалом для данной статьи послужили результаты исследований В. Н. Васильева, В. Ю. Зуева, К. Ф. Смирнова, В. К. Федорова, в которых был определен корпус жертвенников-алтарей как отдельная категория погребального инвентаря, имеющая самостоятельное культурологическое и историческое значение, а также были сформированы основные взгляды на их применение и значение зооморфных и орнаментальных изображений. При анализе всех категорий жертвенников, их связи с определенными категориями населения и функционального назначения использовался сравнительно-исторический метод. Сравнительно-сопоставительный метод применялся при анализе изображений и изучении их семантики.

Результаты исследования и их обсуждение

Каменные жертвенники-алтарики – один из наиболее важных и интересных компонентов погребального обряда и погребальных комплексов ранних кочевников Южного Урала. Несмотря на территориальную и хронологическую ограниченность, они служат культуроопределяющим элементом южноуральского кочевого общества.

Очевидно, что зооморфные композиции на жертвенниках являются отражением обрядовой и религиозной принадлежности последних. Эти же композиции отражают религиозно-мировоззренческие представления кочевников, причем звериные образы и орнамент семантически связаны с идеей самого алтаря. Южно-уральские алтари на трех ножках с круглым блюдом и с зооморфными изображениями соответствуют также модели мира у ираноязычных кочевников. При этом зверь на ножке символизирует нижний мир, поверхность блюда – верхний, а фриз выступает разделительным символом.

Семантику изображений на алтарях целесообразно рассматривать в контексте евразийской традиции искусства звериного стиля, поскольку искусство кочевников Южного Урала было искусством контактной зоны и вобрало в себя элементы различных культур. Важнейшая характеристика искусства кочевников – господство в нем зооморфных образов – обусловлена особенностями мифологического мышления, во многом общего у народов, проживавших в контактных зонах, таких как Южное Приуралье [2, 167–168 ].

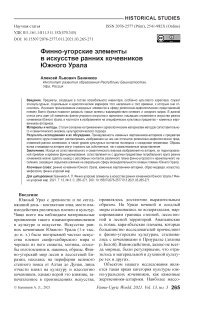

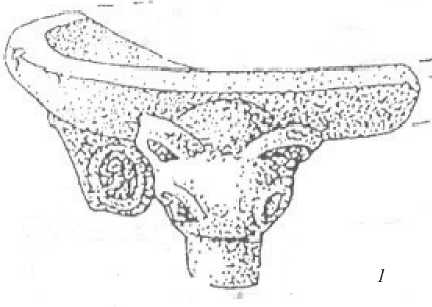

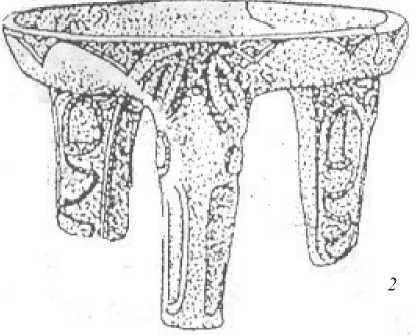

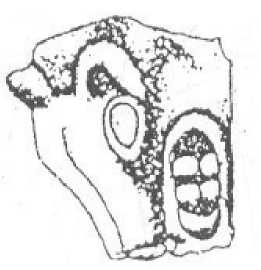

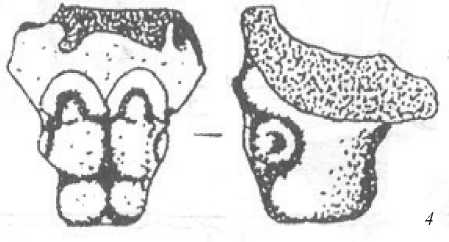

Рисунок. Примеры зооморфных изображений на жертвенниках (масштаб различен): 1, 2 – жертвенники из Обручевского кургана 2; 3 – ножка жертвенника из урочища Кумис-Сай, курган 2; 4 – ножка жертвенника из курганного могильника Бесоба, курган 12 [15, рис. 5, 7]

Figure. Examples of zoomorphic images on altars (different scales): 1, 2 – altars from Obruchevsky burial mound 2; 3 – leg of an altar from the Kumis-Sai tract, mound 2; 4 – leg of an altar from the Besoba burial mound, 12 [15, fig. 5, 7]

В соответствии с видовой принадлежностью изображений на жертвенниках мы выделяем группы волков, медведей, хищную птицу (орла?), а также синкретичные изображения, в которых сочетаются черты волков и медведей. Если изображения волков и орла характерны в целом для скифо-сибирского кочевого искусства, то изображения медведей встречаются в нем гораздо реже и, как правило, связаны с заимствованиями у лесных и лесостепных соседей. Практика заимствований при этом показывает, что заимствуются прежде всего такие черты, которые близки к пониманию и жизни тех, кто заимствует. Если предположить, что жертвенники относятся к атрибутам жречества, а изображения на них указывают на религиозные и мифологические представления, то образ медведя будет стоять в одном смысловом ряду с изображениями волка. В культурах различных народов, в том числе индоиранских (степь) и финно-угорских (лес и лесостепь), данные образы трактуются примерно одинаково.

Медведь у многих народов Евразии – основатель традиции, предок-родоначальник, хозяин нижнего мира и при этом обитатель мира небесного1. На территории севера Евразии медведь пользовался уважением у местных финно-угорских народов, ему приписывались божественные свойства, его происхождение связывалось с представлениями о «сыне неба» – одухотворенном божестве природы. Особенно популярен был медведь у обских угров, являясь их тотемным предком [10, 195 ].

Образ медведя был распространен в искусстве и мифологии северо-западных соседей южно-уральских кочевников – пле-

(^jl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ мен ананьинской культуры Поволжья и Прикамья. Здесь он использовался для выражения годичного цикла в календарных системах, выступая при этом как универсальный зооморфный символ плодородия и цикличности в природе [9, 10 ]. Подобно волку, медведь имел дуалистическую мифологическую природу: будучи существом нижнего мира, он был неразрывно связан с миром верхним [12, 119 ]. Однако в отличие от волка медведь не просто хтоническое существо, а хозяин нижнего мира, он не только является порождением смерти, но и сам обладает порождающим началом.

Изображения медведя на жертвенниках представлены экземпляром из Обручев-ского кургана 2, а также ножками в виде медвежьих голов из кургана 2 могильника Кумис-Сай и кургана 12 могильника Бесо-ба (рисунок).

Образ медведя в искусстве южно-уральских кочевников распространился, вероятно, под влиянием ананьинского звериного стиля, тесную связь которого с искусством кочевников отмечал еще К. Ф. Смирнов [13, 228–229 ]. Вероятно, можно говорить и о влиянии зауральского лесостепного населения и возможной инфильтрации отдельных его групп в кочевую среду. Об-ручевский курган находился в зоне активных контактов с саргатской и иткульской культурами. Очевидно, одним из результатов подобных контактов было перенятие кочевниками некоторых религиозномифологических представлений племен Зауралья, в которых медведь (как и у ана-ньинцев) занимал важное место как хозяин нижнего мира и предок-прародитель. В данном случае медведь по своему культовому значению был сходен с волком (в том же Обручевском кургане был найден жертвенник с изображениями волков). Указанное сходство говорит о том, что кочевники и их военно-жреческая элита воспринимали из культуры соседних народов лишь то, что соответствовало их собственным религиозно-идеологическим представлениям. При этом медведь в отличие от волка был теснее связан не с воинскими, а с природными культами, будучи одновременно хозяином нижнего мира и господином природы [2, 172 ].

В появлении изначально нехарактерных для искусства кочевников Южного Урала изображений медведя на жертвенниках мы видим факт смешения двух традиций – иранской и финно-угорской. Тем не менее синкретические явления обнаруживают себя и в других формах. Например, в искусстве южно-уральских кочевников известен тип подвесок с композициями, сочетающими голову волка или медведя (широкий конец подвески) и голову хищной птицы (узкий конец) [14, 31–32 ]. Ярким примером использования образа медведя в кочевом зверином стиле, безусловно, служит деревянная чаша на ножках в виде медвежьих лап, обитых золотыми листами, с ручкой, выполненной в виде стилизованной головы медведя, из Филипповского кургана 1 [11, 77, 83 ].

В кара-абызский период в заимствованиях наблюдается и обратная тенденция. Так, на поясных накладках финно-угров появляются несвойственные искусству этих народов изображения грифонов, оленей, баранов, кошачьих хищников. По стилю изображений они близки к алтайским и южно-сибирским предметам искусства [7, 21 ].

Заключение

Исходя из сопоставительного и семантического анализа изображений на алтарях, их территориальной привязки и времени функционирования, сопоставления с другими предметами погребального круга ранних кочевников можно сделать вывод о регулярных контактах различного плана финно-угорского и ираноязычного населения, оказавших серьезное влияние на сакральную сферу жизнедеятельности кочевых племен Южного Урала. Можно также констатировать факт сильного направленного влияния идеологии и искусства финно-угорского мира на искусство степных кочевников. Оно отразилось даже на такой специфической категории предметов, как каменные жертвенники-алтарики, характерные в основном для степного населения Южного Урала середины 1-го тыс. до н. э. Это позволяет утверждать, что в религии и идеологии непохожих народов находятся не только разделители, но и точки соприкосновения.

Поступила 18.05.2021; одобрена 23.06.2021; принята 15.07.2021.

Список литературы Финно-угорские элементы в искусстве ранних кочевников Южного Урала

- Банников А. Л. К вопросу о жреческом слое у кочевников Южного Урала // От древности к новому времени (проблемы истории и археологии): сб. ст. Уфа, 2000. Вып. 1. С. 177–183.

- Банников А. Л. Сакральные и социальные аспекты интерпретации изображений на алтариках ранних кочевников Южного Урала // Сибирский сборник – 1: Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. СПб., 2009. Кн. 1. С. 167–175.

- Васильев В. Н. К вопросу о сарматских каменных жертвенниках кочевников Южного Урала // Уфимский археологический вестник. Уфа, 1998. Вып. 1. С. 25–43.

- Зуев В. Ю. Научный миф о «савроматских жрицах» // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: материалы Междунар. конф. СПб., 1996. С. 54–68.

- Ильинская В. А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII–VI вв. до н. э.). Киев: Наук. думка, 1975. 224 с.

- Кадырбаев М. К. Курганные некрополи верховьев р. Илек // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984. С. 84– 93.

- Корепанов К. И., Обыденнов М. Ф., Овсянников В. В. Новые находки предметов древнего искусства в исследованиях археологов Башкортостана: караабызская культура. Препринт. Уфа: Юрика, 2003. 28 с.

- Мирошина Т. В. Амазонки у сарматов и проблема матриархата // Проблемы скифо-сарматской археологии: сб. ст. М., 1990. С. 159–176.

- Обыденнов М. Ф., Корепанов К. И. Некоторые аспекты мировоззрения финно-угорского населения Башкортостана I тыс. до н. э. Уфа: БЭК, 1998. 24 с.

- Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища томских писаниц: Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы. М.: Искусство, 1972. 296 с.

- Пшеничнюк А. Х. Деревянная посуда из погребений ранних кочевников Южного Урала // Уфимский археологический вестник. Уфа, 2000. Вып. 2. С. 76–93.

- Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры: Проблемы мировоззрения ирано-язычных народов евразийских степей I тысячелетия до н. э. М.: Наука, 1985. 256 с.

- Смирнов К. Ф. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М.: Наука, 1964. 380 с.

- Смирнов К. Ф. Сарматы на Илеке. М.: Наука, 1975. 175 с.

- Федоров В. К. О так называемых «савроматских жертвенниках» с зооморфной декорировкой // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология: материалы IV Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Самара, 2000. Вып. 2. С. 15–57.

- Федоров В. К. О функциональном назначении так называемых «савроматских жертвенников» Южного Приуралья // Уфимский археологический вестник. Уфа, 2000. Вып. 2. С. 49–69.