Фоносемантические особенности индивидуальных ассоциативных полей

Бесплатный доступ

Представлены результаты фоносемантического анализа ассоциативных реакций структурированных как индивидуальные и коллективные поля.

Фоносемантика, идентификация слова, функциональная основа, статическое равновесие

Короткий адрес: https://sciup.org/148100430

IDR: 148100430 | УДК: 811.161.1

Текст научной статьи Фоносемантические особенности индивидуальных ассоциативных полей

Теоретико-экспериментальное исследование ассоциативной структуры значения и фонетической значимости слова было направлено на выявление особенностей взаимосвязи слова и его ассоциативного окружения. В качестве исследуемого материала выбраны единицы ядра ментального лексикона носителей русского языка. Новейшее исследование1 позволяет говорить нам о ядре ментального лексикона как о метаобразовании, являющимся одновременно элементом и условием функционирования самого лексикона, и дает основание рассматривать ядро как функциональную основу, обеспечивающую общее психическое и языковое развитие человека независимо от его этнической принадлежности. В работе2 дается несколько определений понятия «ядра лексикона»: «совокупность реакций, наиболее часто воспроизводимых носителем языка при предъявлении им стимула», «ограниченное количество единиц, обладающих максимальной ассоциативной силой». Очевидно, что основной характеристикой единиц ядра является их высокая частотность употребления в речи, что отражает их функциональный вес во всей системе языка. Для нашего исследования это является основанием для обнаружения закономерностей их функционирования с учетом фонетического значения.

В условиях естественной речевой коммуникации человек не осознает процессов идентификации слова. Опоры, которые человек использует для опознания и понимания слова, выбираются им неосознанно. Именно этим объясняются трудности экспликации идентификационных стратегий и опор, которые он использует в речи. Поиск путей исследования проблемы привел нас к ана-

Даминова Розалия Ахметовна, старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики.

лизу литературы, связанной с исследованием фонетического аспекта семантики слова. Отличие фонетического значения от других (лексического и морфологического) заключается в том, что оно не осознается носителем языка, и, как, оказалось, обладает значительным потенциалом для экспликации характеристик глубинных процессов функционирования идиолексикона.

Формализовать исследуемую особенность взаимодействия единиц ядра и их ассоциативного окружения по параметру оценки позволил инструмент измерения фоносемантической значимости – шкала «хороший-плохой». Указанная шкала, вмещающая в себя и другие позиции, легла в основу программного продукта (авторы В.И.Шалак и М.Н.Дымшиц) используемого нами в исследовании. Процедура проведения фоносемантического анализа описывается автором статьи в работе3.

Рабочей гипотезой исследования явилось предположение о том, что фоносемантическая оценка слова-стимула может не совпадать с фоносемантической оценкой ассоциативного поля данного стимула. Исследование единиц ядра методом фоносемантической оценки слова показало их концентрацию у положительного полюса шкалы. Результат первого этапа исследования позволил сделать вывод о том, что 73% единиц ядра имеют положительную оценку. На втором этапе исследовательского поиска методом фоносемантической оценки текста было проанализировано 75 ассоциативных полей единиц ядра на шкале «хороший – плохой». Анализ показал, что единицы ядра ментального лексикона функционируют с положительной фоносемантической оценкой, взаимодействуя в основном с «отрицательными» ассоциативными полями (72%). Необходимо отметить, что на данном этапе исследования фоносемантическому анализу были под- вергнуты все совокупные ассоциативные поля единиц ядра из Русского ассоциативного словаря (далее РАС)4, состоящие из первичных и единственных реакций. Тезаурус, как известно, определяется как открытая и подвижная система значений. В исследовательских целях мы попытались создать условно замкнутую систему, которая была получена в условиях цепного ассоциативного эксперимента со 100 студентами – испытуемыми, которые должны были дать ассоциации на слово-стимул не первым и единственным пришедшим в голову словом, а цепочкой реакций, т.е. записать все слова, возникающие в связи со словом-стимулом, до «пустоты в голове». Словами – стимулами явились 19 единиц ядра с высоким коэффициентом «положительной» фоносемантической оценки: я, он, лес, любовь, идти, далеко, боль, дом, море, мальчик, долго, дорога, вода, работа, ночь, очень, много, мой, дурак. На объеме в 19 полей заимствованных из РАС, был рассчитан числовой коэффициент ожидаемой частоты несовпадения оценки стимула с реакцией. Он оказался равным 0.47. Полученный после свободного ассоциативного эксперимента корпус вербальных реакций объемом в 1900 индивидуальных полей5 (далее ИП) вмещающий цепочечные вербальные реакции подвергся проверке методом фоносемантического анализа текста. Полученные числовые коэффициенты фонетической значимости ИП заносились в таблицу, фрагмент которой приводится на рис.1. Таблица позволила исследовать ассоциативный корпус по двум векторам: «по вертикали» (анализировался ассоциативный корпус по коллективному профилю) и «по горизонтали» (исследовался ассоциативный корпус по индивидуальному профилю). Фактически было измерено фонетическое значение 19 коллективных ассоциативных полей (далее – КАП) и 100 индивидуальных ассоциативных полей (ИАП) на 19 слов-стимулов.

По фактору несовпадения оценки слова с оценкой ассоциативного поля среди 19 КАП получен коэффициент несовпадения равный 0, 4 т.е. у 7 единиц ядра зафиксировано отрицательное ассоциативное окружение с интенсивным перевесом к минусу. Реакции с преобладанием отрицательной оценки были вызваны на слова-стимулы (в скобках указывается количество от- рицательных и положительных полей в КАП): лес (-74/+26), идти (-68/+32), море (61/+39), мальчик(-62/+38), дурак (-60/+39), боль (-53/+46), дорога(-55/+45). В качестве примера приведем две диаграммы, которые иллюстрируют результат взаимодействия единицы ядра лексикона «лес» и его ассоциативного окружения по параметру оценки. Попутно отметим, что слово-стимул «лес» имеет интенсивную положительную оценку, выраженную числовым коэффициентом равным 50,0. На рис. 2 слева представлен результат фоносемантического анализа ассоциативного корпуса КАП на слово-стимул «лес» с учетом нейтральной зоны, а справа без учета последней.

Диаграмма слева дает следующую информацию. Из 100 испытуемых 68 дали интенсивно отрицательные цепочечные реакции, а 24 информанта отреагировали на данное слово-стимул положительно. Оценка 6-и студентов-испытуемых осталась в, нейтральной, но в отрицательной зоне, а у 2-х в нейтральной зоне с направлением к положительному полюсу шкалы.

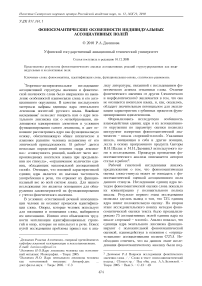

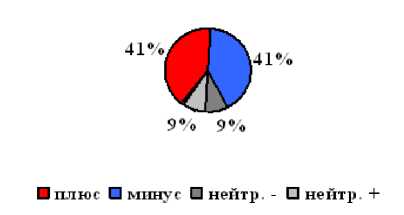

Таким методом были получены результаты по 19 коллективным ассоциативным корпусам, в каждом из которых обнаружено отсутствие совпадения оценки слова с оценкой ассоциативного поля, только с разной интенсивностью (имеется ввиду количество отрицательных и положительных полей с учетом нейтральной зоны). Из 1900 проанализированных полей в 784 (41,26%) проявили интенсивную положительную оценку, 778 (40,94%) оказались интенсивно отрицательными. В нейтральной зоне обнаружено 164 поля со знаком плюс и 167 со знаком минус. 7 полей зафиксированы как несостоявшиеся. Частота интересующего нас взаимодействия оказалась равной 0.49(7).

Анализируя цепочки реакций (индивидуальные поля), было замечено, что некоторые из них компьютер определял как нейтральные и давал числовой коэффициент «0,0» – «никакой», но со знаком плюс или минус. Всего таких полей оказалось 18 (14 положительных и 4 отрицательных). В совокупности нейтральная зона состоит из 331 поля (включая поля со значением 0,0), что составляет 17,42% от общего количества проанализированных индивидуальных полей. В связи с тем, что при оформлении диаграммы компьютер показывает процентные числовые доли округленно, полученный результат 19-ти КИП перенесем на инструмент измерения-шкалу « хороший – плохой ». Изображение (рис. 3) дает более точную картину с учетом некоторых деталей, находящихся в нейтральной зоне.

Е

|

№ ИИ |

Слова-стимулы |

|||||||

|

Ч |

К о |

Л и о ю £ К |

И Е- |

О И i ч |

ю |

3 О ч |

||

|

1 |

-12,6 |

-32,2 |

-98,0 |

-14,9 |

+32,7 |

+48,2 |

+37,0 |

-9,7 |

|

2 |

+40,0 |

-24,0 |

-49,8 |

-26,3 |

-18,0 |

-11,9 |

-41,4 |

|

Рис.1. Фрагмент таблицы числовых коэффициентов фоносемантической оценки индивидуальных ассоциативных полей, полученных на шкале «хороший – плохой».

24 %

68%

2%

6%

□ плюс минус нейтр.- нейтр.+

плюс минус

Рис.2. Результат фоносемантического анализа ассоциативного корпуса по вертикали (слово – стимул «лес») от 100 испытуемых.

Рис.3. Результат фоносемантического анализа 19 коллективных индивидуальных полей на шкале «хороший – плохой»

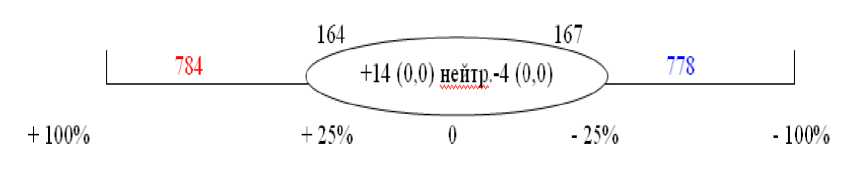

Рис.4. Результат фоносемантического анализа индивидуальных ассоциативных полей от 100 испытуемых на шкале «хороший – плохой»

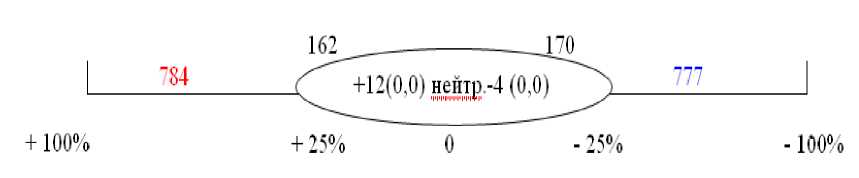

Рис.5. Результат фоносемантического анализа индивидуального и коллективного корпусов от 100 испытуемых на шкале «хороший – плохой»

Как было сказано выше, таблица (см. рис.1) позволяет проанализировать результаты ФСА (фоносемантического анализа) «по горизонтали». Совмещая в таблице № испытуемого со словомами-стимулами, получаем числовые коэффициенты оценок индивидуального ассоциативного поля. Каждый испытуемый дал по 19 индивидуальных полей, которые образовали 100 индивидуальных ассоциативных корпусов*. В каждом таком ассоциативном корпусе подсчитано количество положительных и отрицательных полей с учетом и без учета нейтральной зоны. Рис. 4 демонстрирует полученный результат фоносемантического анализа индивидуальных ассоциативных полей от 100 испытуемых по горизонтальному вектору.

Проведенный фоносемантический анализ индивидуального ассоциативного материала позволил получить коэффициент интересующего нас явления несоответствия оценки слова-стимула с его ассоциативным окружением, который имеет числовое значение 0,49 (8) Это означает, что почти половина индивидуальных ассоциативных корпусов из 100 получили интенсивное отрицательное окружение. Нужно отметить, что в каждом индивидуальном корпусе вербальных реакций наблюдается взаимодействие по признаку «плюс» к «минусу» только с разной интенсивностью, которая зависит от предлагаемого стимула. Результат фоносемантического анализа для корпуса индивидуальных ассоциативных полей иллюстрируется на рис.6 слева, а справа представлен результат коллективных ассоциативных корпусов по ассоциативному материалу, полученному от 100 испытуемых.

Полученные результаты позволилили сделать вывод о том, что во взаимосвязи слова и его ассоциативного окружения существует определенная закономерность, которая проявляется в том, что единицы ядра с положительной фоносеман- тической оценкой проявляют свое свойство взаимодействия по принципу несоответствия с оценкой ассоциативных оболочек индивидуальных полей. Специфика взаимодействия заключается в том, что они, учитывая их частоту употребления в речи или активность, приводят каждый раз ассоциативный процесс к статическому равновесию (симметрии), т.е. осуществляют временную нервную связь, или момент названный в психофизиологии торможением, сосредоточением (Т.М.Рогожникова)6. Возможно, что выявленная особенность единиц ядра дает объяснение тому, что именно позволяет существовать ядру ментального лексикона как стабильному метаобразованию, являющимся одновременно элементом и условием функционирования самого лексикона.

В заключении отметим, что понятие ядра в психолингвистических исследованиях, базирующихся на экспериментальных материалах, приобретает свою специфику. По мнению Т.М.Рогожниковой7, например, ядро составляет сердцевину спиралевидной модели идентификации слова или (развития значения) слова и материализуется в материалах ассоциативных экспериментов как то, что условно обозначено ею «повторением без повторения». Проведенное исследование дало возможность заглянуть внутрь спирали и запечатлеть один из моментов функционирования сердцевины.

*Под индивидуальными ассоциативными корпусами понимается ассоциативный материал, включающий цепочечные реакции на 19 слов-стимулов, полученный от одного испытуемого.

PHONOSEMANTIC PECULIARITIES OF INDIVIDUAL ASSOCIATIVE FIELDS

Список литературы Фоносемантические особенности индивидуальных ассоциативных полей

- Золотова Н.О.Ядро лексикона человека как естественный метаязык: Монография. -Тверь: 2005.

- Золотова Н.О. Ядро ментального лексикона человека как естественный метаязык: Автореф.дис. … докт.филол.наук. -Тверь: 2005. -С.3

- Даминова Р.А Вопросы исследования фонетического значения слова//Слово и текст: психолингвистический подход.: Сб.науч.тр./Под общ. ред. А.А.Залевской. -Тверь: 2005. -Вып.5. -С.43 -49.

- Русский ассоциативный словарь. Ассоциативный тезаурус современного русского языка/Ю.Н.Караулов, Ю.А.Сорокин, Е.Ф.Тарасов, Н.В.Уфимцева, Г,А.Черкасова. -М.: 1994 -1998. -Кн. 1 -6.

- Даминова Р.А. Исследование фоносемантических особенностей индивидуальных ассоциативных полей единиц ядра ментального лексикона//Галлерея ассоциативных портретов: Монография/Т.М.Рогожникова и др.; под общей редакцией Т.М.Рогожниковой. -Уфа: 2009. -С. 200 -265

- Рогожникова Т.М. Взаимосвязь ассоциативного мира слова и текста//Проблемы семантики: психолингвистические исследования. -Тверь: 1991. -С. 46 -53.

- Рогожникова Т.М. Психолингвистическое исследование функционирования многозначного слова: Монография. -Уфа: 2000.