Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе

Автор: Груздева Мария Викторовна, Логинова Наталия Юрьевна, Чудайкина Галина Михайловна, Костоварова Валентина Васильевна

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Культура и цивилизация

Статья в выпуске: 3 т.14, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье авторы рассматривают тему формирования коммуникативной компетенции. Языковое образование представляет собой вопрос первостепенной значимости в современном мире. Авторы подчёркивают, что основной целью языкового образования является формирование коммуникативной компетенции, которая в свою очередь состоит из лингвистической, социолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной компетенций. При формировании коммуникативной компетенции необходимо знакомить учащихся не только с особенностями употребления лексических единиц, но и с культурами других стран и народов. В процессе обучения задействованы такие механизмы, как память, внимание, мышление и речь. Успех осуществления языкового образования зависит и от методических принципов, на которые опирается учитель при проведении педагогической деятельности. Преподаватель устанавливает контакт со студентами, придумывает наиболее эффективные способы подачи материала. Сотрудничество педагога с учащимися в свою очередь базируется на подходах, наиболее важным из которых является личностно-деятельностный подход. При осуществлении грамотного подхода к организации заданий на различных этапах формируется коммуникативная компетенция студентов. При этом важно уделять особое внимание лексическому аспекту языкового образования. Современные технические средства дают возможность использовать широкий спектр заданий на всех этапах обучения. Авторы приходят к выводу, что при формировании коммуникативной компетенции необходимо учитывать уровень владения языком, степень мотивации обучаемых, их вовлеченность в учебный процесс, психологическую составляющую - способность вычленять из памяти лексические единицы, применимые в конкретной ситуации.

Языковое образование, компетенция, коммуникативная компетенция, разработка заданий, методические подходы, познавательные процессы, лексические единицы, семантические поля, средства коммуникации

Короткий адрес: https://sciup.org/140249912

IDR: 140249912 | УДК: 372.881.1 | DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10314

Текст научной статьи Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе

Submitted: 2020/07/05.

Accepted: 2020/08/05.

2020 Том 14 №3

Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе

Особое значение для развития мира приобретает образование. Национальное образование является стратегическим ресурсом любого развитого государства 21 века.

Социальный заказ по отношению к подготовке его граждан по иностранному языку формируется социально-экономической и политической ситуацией в обществе. Чем выше в обществе потребности в новых профессиональных, личных, культурных, научных контактах с носителями иностранного языка, с достижениями культуры разных стран, и чем выше возможности реализовать эти контакты, тем выше статус иностранного языка как средства общения и взаимопонимания.

Востребованность иностранного языка в обществе повышает его значимость как учебного предмета в системе образования.

А. А. Леонтьев считает, что переход с одного языка на другой (иностранный) с психолингвистической точки зрения есть смена правил перехода от программы к ее реализации. Эта смена не может быть осуществлена сразу фундаментальным образом, т. е. путем переключения старых правил на новые: человек не может сразу заговорить на новом языке; он должен пройти через ступень опосредованного владения иностранным языком. «Опосредствующим звеном здесь выступает родная система правил реализации программы». [7]

По утверждению А. А. Леонтьева, овладение языком ориентировано не только на деятельность и общение, т. е. на собеседника, и не только на образ мира, т. е. на сознание, но и на личность учащегося. Оно связано с такими личностными моментами, как мотивация, та или иная установка.

Большую роль играет отношение человека к языку и позитивная или негативная установка на речь на этом языке. Важно понимать, что общение на иностранном языке является способом актуализации и реализации собственной личности, особым способом самоутверждения.

Появился термин «языковое образование». А что же нужно понимать под этим термином? По утверждению Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, речь идет именно о взаимосвязанных блоках. Только в гармонии государственных, общественных и личностных интересов в развитии языкового образования в стране, придании ему приоритетной значимости на всех рассматриваемых уровнях возможно достижение качественных результатов в решении не только социально-педагогических проблем, стоящих перед обществом, государ- ством, образованием, но и проблем социально-культурного плана.

Языковое образование как ценность делает актуальной проблему гармонизации государственных, общественных и личностных потребностей по отношению к лингвокультурной подготовке учащихся. [4, С.6]

Гуманизация, открытость и гуманитаризация системы языкового образования как совокупности социальных институтов означает ее поворот к личности учащегося, его интересам и потребностям.

Основная цель языкового образования — формирование коммуникативной компетенции, в которую входят следующие составляющие: лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная и социальная. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Итак, лингвистическая компетенция предполагает знание составляющих изучаемого иностранного языка: лексики, грамматики, фонетики, орфографии, пунктуации. Студенту необходимо освоить основные грамматические конструкции, лексические единицы, а также уметь применять эти конструкции в определенных ситуациях. Выражения лучше запоминать в контексте. Например, изучаемые лексические единицы на начальном этапе изучения, когда мы рассматриваем общие темы, можно условно разделить на топики: «Я и моя семья», «Дом, жилищные условия», «Отдых», «Досуг и развлечения в семье», «Семейные путешествия», «Высшее образование», «Мой университет» и. т. д.

Следующая составляющая коммуникативной компетенции — социолингвистическая компетенция, которая представляет собой «способность осуществлять выбор языковых форм, использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом». Для успешного применения этой компетенции в языковом дискурсе необходимо обладать умением тонко различать значения лексических единиц в разных контекстах и ситуациях. Например, предлагая другу пойти в кино, мы скажем: «Let’s go to the cinema».

Социокультурная компетенция представляет собой умение поддерживать диалог различных культур, знания о культуре страны и стран другого языка. Иными словами, каждый говорящий на иностранном языке должен владеть безэквивалентной лексикой.

Далее рассмотрим такие компетенции, как дискурсивная и стратегическая, которые представляют собой навыки и умения по организации общения таким образом, чтобы добиться поставленной цели, овладение

2020 Том 14 №3

The formation of students’ communicative competence in the process of teaching foreign languages in a non-linguistic university способами передачи и получения нужной информации.

Социальная компетенция — способность правильно взаимодействовать с другими носителями иностранного языка, проявляя терпимость и толерантность по отношению к ним. Необходимо адекватно реагировать на происходящие ситуации, при этом имея свою точку зрения, отстаивая свою позицию, но в то же время учитывая мнения других. При соблюдении данных правил будет достигнут наилучший результат в коммуникативных отношениях.

«Межкультурная компетенция в ее взаимосвязи с коммуникативной компетенцией может выступать в качестве одного из показателей сформированности вторичной языковой личности. Необходимо включать в реальный жизненный процесс студента чужую культуру, которая расширяет границы его индивидуального межкультурного опыта». [4, С.14]

При изучении иностранного языка в число познавательных процессов обучающегося входят внимание, память, мышление и речь.

Для внимания характерны такие свойства, как концентрация, избирательность, распределение, объем, интенсивность, устойчивость, отвлекаемость. Психологи различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Преподаватель может вызвать у обучающихся непроизвольное внимание, используя совершенно новый прием, метод или форму работы. Стимулами внимания могут стать быстрая смена деятельности, новизна и необычность. Преподаватель должен сконцентрировать внимание на главном.

Наряду с вниманием, большую роль играет память как способность к получению, хранению и воспроизведению жизненного опыта. Для развития памяти внимание является фактором, который способствует удержанию нужной информации в кратковременной и оперативной памяти и переводу ее в долговременную.

Нам знакомы такие виды памяти, как наглядно-образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная, механическая и смысловая. В зависимости от приемов работы на занятиях, используемых преподавателем, а также выбираемых учащимися при самостоятельной подготовке, мы можем развивать и активизировать все эти виды памяти с учетом индивидуальных особенностей студентов.

По длительности запоминания различают кратковременную, долговременную и оперативную память. Если преподаватель ставит целью усвоение (запо- минание) какого-то материала на занятии, то он дает установку студентам о том, что будет спрашивать этот материал в конце занятия и оценит ответы.

Наблюдения показывают, что такой подход вызывает активность и сосредоточенность у студентов: они начинают верить в свои способности и возможности.

Тесным образом процессы памяти связаны с особенностями личности обучаемых, их эмоциональными интересами, физическим состоянием.

Наиболее значимые для будущей профессиональной деятельности лексические единицы (особенно на первых этапах обучения), интересные им темы, увлекательные приемы работы на занятиях лучше запечатлеваются в памяти студентов.

Социальная деятельность людей, их отношения и взаимодействия лежат в основе обучения иностранным языкам.

Теперь рассмотрим основные методические принципы обучения иностранным языкам.

«Обучение иностранным языкам должно быть ориентировано на формирование у обучающегося черт би/поликультурной языковой личности, делающих его/ ее способным равноправно и автономно участвовать в культурном общении». [4, С.150]

Иностранный язык занимает значительное место в системе вузовского образования. Изучение любого иностранного языка как части межкультурной коммуникации является требованием нашего времени, т. к. тесным образом связано с изучением других культур, другого менталитета, другого восприятия жизни.

Велики масштабы взаимного влияния культур, которые определяются не столько памятниками культуры и слова, традициями и обычаями, мировоззрением и наукой, искусством и религией, сколько межкультурной коммуникацией различных народов.

Язык является основой коммуникации и сознания. Знания языка даже на элементарном уровне способствует установлению контактов между представителями разных народов, разных культур и создает условия для межкультурной коммуникации.

Иностранный язык помогает студентам приобщиться к истории, культуре, искусству, техническим достижениям другой страны, а также осуществлять контакты.

Иностранному языку как учебному предмету, по сравнению с другими учебными предметами, характерна особая специфика. Иностранный язык является одновременно и целью, и средством обучения. При его

2020 Том 14 №3

Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе изучении возникает проблема постепенного, управляемого извне процесса освоения одних — более легких — языковых средств и способов для решения с их помощью других — более сложных языковых средств.

Преподаватель осуществляет задачу первоначального ознакомления студентов с культурой, традициями, состоянием науки и техники, народом, говорящим на этом языке. У студентов появляется интерес к предмету.

Обучение иностранному языку нужно рассматривать как учебное сотрудничество преподавателя и студентов в форме обучения. «Организация взаимодействия студент — преподаватель и необходимость организации обучения как коллективной, совместной деятельности студентов, где акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента», [3] крайне важна в современной системе вузовской подготовки.

Особое значение имеет в этой связи личностно-деятельностный подход. Должны учитываться возрастные, индивидуально-психологические особенности студента как личности. Разработка основ личностно — ориентированного образования является одним из современных инновационных направлений высшего образования. Необходимо соблюдение основных принципов личностно — ориентированного образования, которые обеспечивают эффективное развитие личностных характеристик субъекта образовательного процесса и широкое использование технологий личностно — ориентированного образования.

Для студента характерно наличие высокого культурного уровня и кругозора, высокая степень познавательно—логического поведения, склонностей и интересов, самостоятельности, умения сосредоточиться.

Как утверждает И. А. Зимняя, «студенчество — это особая социальная категория, специфическая общность людей, организационно объединенная институтом образования. Исторически эта социально — профессиональная категория складывалась со времени возникновения первых университетов в 11 — 12 вв. Студенчество включает людей, целенаправленно, систематически овладевающих знаниями, занятых усердным учебным трудом. Студенчество является резервом интеллигенции». [5]

И. А. Зимняя также отмечает, что «личностно — деятельностный подход, предполагая организацию процесса обучения как управление учебной деятельностью студента, означает наряду с определением цели, постановку и решение студентами конкретных учебных задач, например, научиться реферировать текст на какую-то тему с такой-то целью для такого-то читателя, или научиться высказывать свое согласие, одобрение и т. д.» [5]

В последнее время разрабатывается концепция учебного сотрудничества, исходя из которой возникает утверждение, что личность формируется в коллективе, в практической деятельности, во взаимодействии с другими людьми. Диана Ларсен Фриман подтверждает это: «Цель коммуникативного обучения языку — научить студентов общаться на языке... Также они должны научиться управлять процессом взаимодействия со своими собеседниками». [1, С.164]

Самостоятельную работу можно рассматривать как особую форму учебной деятельности студентов, основанную на принципах развивающего обучения.

Мы можем предположить, что самостоятельная деятельность, наряду с повышением коммуникативной компетенции студентов, будет способствовать их личностному формированию как субъектов этой деятельности. Необходимо весь учебный процесс ориентировать на активную самостоятельную работу студентов, создать условия для их самовыражения и саморазвития. Недостаточно сформировать у учащихся только репродуктивные умения (пересказ текста, диалога). Чрезвычайно важным аспектом обучения является формирование продуктивных умений (высказывание на заданную тему, поддержание диалога, беседы, участие в дискуссии, монологическое высказывание, написание писем, составление документации в рамках профессиональной деятельности и др.) «Результативность в овладении учащимися иностранным языком определяется их способностью использовать усвоенный материал в новых ситуациях общения». [6]

Благодаря современным информационным технологиям, преодолеваются языковые барьеры, совершенствуются лингвистические знания, навыки и умения. Учитывая достаточно высокий уровень компьютерной грамотности и высокую мотивацию работы с информационными технологиями, необходимо организовывать, поддерживать и всячески поощрять самостоятельную работу современных студентов. Преподаватель лишь задает определенную тему, а студенты сами выбирают не только информационные ресурсы, но и способы выполнения работы.

Важную роль в формирования коммуникативной компетенции играют такие аспекты, как овладение

2020 Том 14 №3

The formation of students’ communicative competence in the process of teaching foreign languages in a non-linguistic university лингвистическим компонентом и расширение вокабуляра учащихся. При этом необходимо учитывать лингвистическую, методологическую и другие составляющие обучения. На начальном этапе обучения иностранному языку в вузе ведется работа над общеупо-требимой лексикой, а в дальнейшем делается акцент на специальную профессиональную лексику. В зависимости от специализации того или иного вуза, факультета, высшей школы и т. д., уделяется внимание лингвистическому компоненту в данной профессиональной сфере. Также при разработке содержания обучения необходимо учитывать уровень владения языком.

«На сегодняшний день существует так много английских программ, аудио и видео записей, которые помогают студентам изучать английский язык и развивать их коммуникативную компетенцию. Если преподаватель использует такие технологии в процессе обучения, то процесс становится эффективным и повышается компетенция студентов в овладении языком». [2, С.310]

В рамках методологической составляющей, включающей в себя разработку заданий, инструкций к их выполнению, последовательность и содержательное наполнение, важно принимать во внимание такие факторы, как уровень владения иностранным языком, мотивацию студентов и специализацию. При возможности осуществления индивидуального подхода рекомендуется обеспечивать более мотивированных студентов творческими заданиями.

Кроме того, очень важно использовать поэтапный подход в разработке заданий. В процессе работы над текстом сначала обучаемым предлагается прочитать текст и ответить на заданные вопросы, а также выполнить уже разработанные к этому тексту упражнения. Затем, по мере освоения навыков студенты могут уже сами составлять вопросы и другие упражнения к данному тексту, после чего им предлагается составить краткое содержание, принять участие в дискуссии на поднятую в тексте тему, высказав свое собственное мнение, согласиться или не согласиться со своими оппонентами. Можно на данном этапе предложить студентам решение деловых задач (Case Studies), организацию ролевых игр и создание проектов — участие в съемке видеороликов, проведение опросов своих сокурсников, друзей, знакомых и т. д.

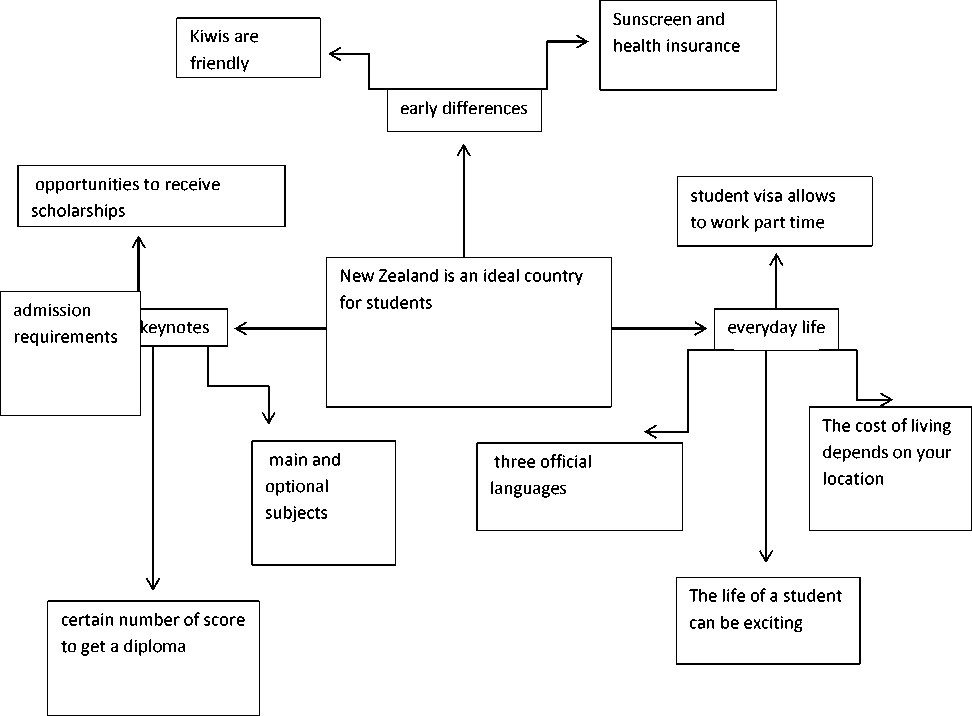

Например, изучая тему «Студенческая жизнь в России и за рубежом», сначала предлагаем тексты с разработанными вопросами и заданиями. Затем предлагаем учащимся сайт, на котором они сами выбирают статью и выполняют задания, подразумевающие максимум самостоятельности:

-

1) Read and translate the text «University life in New Zealand (Switzerland, the UAE, Russia, India, China) ».

-

2) Make 10 questions to the text (all types) and answer them (orally).

-

3) Make 6 T/F statements (correct the false ones).

-

4) Write the summary of the text (10 — 15 sentences).

-

5) Draw the text map.

Приведем пример выполненной работы:

-

• Make 10 questions to the text (all types).

General questions:

-

1. Have you been to New Zealand?

-

2. Would you like to study in New Zealand?

-

3. Would you drive or bike in New Zealand?

-

4. Where is it better to study in Australia or New Zealand?

-

5. Where would you live in New Zealand?

-

6. How long have you lived in New Zealand?

-

7. Which of your friends studied in New Zealand?

-

8. Which one of you got a scholarship?

-

9. You’re studying in New Zealand, aren’t you?

-

10. You’re a freshman at the University, aren’t you?

Alternative questions:

Special questions:

Question to the subject and its definition:

Disjunctive questions:

* Make 6 T/F statements (correct the false ones).

-

1. It is not easy for international students to get a scholarship in New Zealand, and no wonder, as the country has only eight universities. (True)

-

2. To get a bachelor`s degree a student must get 250 points per academic year. (False) 120 points.

-

3. It is possible to enjoy your student life in a foreign country if you are likely to discover new destinations in the unfamiliar environment and try yourself in a future job. (True)

-

4. If you want to further your career in technology in New Zealand, there is a wide range of Universities available. (False) There is only one institution — The Auckland University of Technology.

-

5. A student visa gives foreign students a chance to balance work and study as it permits work 20 hours a week. (True)

-

6. All New Zealand cities are densely populated. (False) Even major cities in the country have rather small population.

2020 Том 14 №3

Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе

Задание № 4

-

• Write the summary of the text (10 — 15 sentences).

If you want to go and study in New Zealand, explore the beauty and wonders of this magnificent country.

Mind the differences you might face — friendly Kiwis and too strong sunlight. Besides, if you are not from Australia or Britain, you will definitely need health insurance to get a visa.

As every University has its own enrollment requirements, be aware of those of a particular institution you are going to enter. Each course will allow you to study major subjects to specialize in some areas, as well as optional ones, and you can choose your own curriculum.

Furthermore, all years of study will be considered for your degree.

You are likely to combine study with work for 20 hours a week. The cost of living depends upon the location with less expensive south districts. It is worth buying a car and then sell it because of large districts of open territories, which makes bikes and public transport expensive.

There are three official languages — English (96%), Maori (3, 7%) and New Zealand Sign Language (0, 5%).

Enjoy your study and explore unknown environments!

Draw a text map.

После того, как проведена значительная часть работы над текстом по теме, и учащиеся уже не испытывают или испытывают в значительно меньшей степени трудности в употреблении лексических единиц данного семантического поля, даем более творческие задания, например, просим снять видеоролик для Instagram о студенческой жизни в университете или короткий документальный фильм о внеурочной деятельности, осветив интересные события, приняв участие в интервью и опросах.

2020 Том 14 №3

The formation of students’ communicative competence in the process of teaching foreign languages in a non-linguistic university

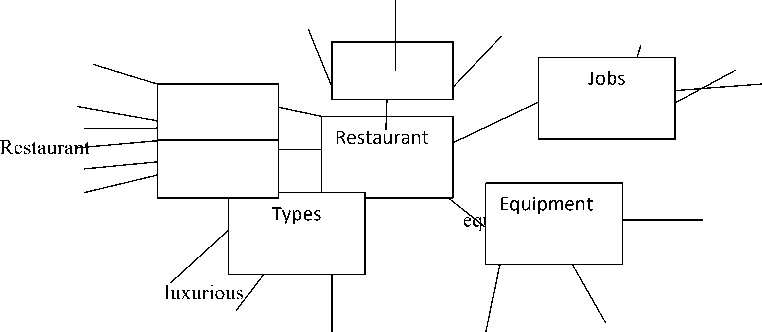

Также мы используем следующие виды заданий:

-

1. Попробуйте дополнить схему

-

2. Подберите определения/глаголы к слову «отель».

-

3. Составьте предложения со словами из схемы.

-

4. Опишите отель (ресторан), в котором вы хотели бы работать.

-

5. Разыграйте ситуации общения с клиентами в ресторане (отеле).

-

6. Снимите видео интервью работодателя с соискателем при приеме на работу, и т.д.

Рассмотрим также применение деловой игры в обучении иностранному языку.

Деловая игра «Презентация отеля» носит личностно-ориентированный характер. В ходе игры студенты проигрывают различные ситуации, которые могут касаться их будущей профессиональной деятельности, например, встреча гостей в отеле, подготовка информации об отеле и интервью с его представителями. В процессе подготовки к игре у участников формируются навыки говорения на профессиональные темы, активизируются пассивный словарный запас и грамматический минимум, преодолевается языковой барьер.

Роли в деловой игре следует распределять с учётом уровня знаний, сформированности практических навыков владения иностранным языком, личностных качеств обучаемых. Преподаватель должен определить, какие языковые средства понадобятся студентам и убедиться в том, что с этими структурами студенты были ознакомлены. Учащимся, возможно, потребуется до- полнительная поддержка наличием необходимых слов и словосочетаний на доске. На более высоких уровнях студентам не требуется языковая поддержка, но им необходимо время, чтобы «вжиться в роли». [10, с.87]

Далее рассмотрим психологический компонент овладения лексикой. Профессор Р. К. Миньяр-Белоручев определяет лексический навык как «способность мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова в зависимости от конкретной речевой задачи; включать его в речевую цепь» [8]. Опираясь на этот фактор, следует отметить, что запоминание лексических единиц легче осуществляется в контексте с помощью ассоциаций и схем.

Соловова Е. Н. отмечает важность формирования семантических полей и необходимость построения работы над новой лексикой «таким образом, чтобы объем семантического поля... увеличивался качественно и количественно», указывает на необходимость «вводить слова в определенном контексте», «создавать различные связи в различных контекстах», а также расширять контекст с помощью «соединения смежных семантических полей». [9]

Таким образом, представленное выше успешно оправдало себя в практической деятельности при условии осуществления поэтапного контроля над выполнением всех видов заданий, и выявило заметный прогресс в формировании коммуникативной компетенции студентов.

2020 Том 14 №3

Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом ВУЗе

Список литературы Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе

- Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson Chapter 9. Communicative Language Teaching // Techniques& Principles in Language Teaching. Oxford University Press, 2011. P. 152-171.

- Sabri T. A. Communicative Competence in English as a Foreign Language: Its Meaning and the Pedagogical Considerations for its Development // The Creative Launcher. 2018. Vol.II, Issue VI. P. 301-312.

- Вербицкий А.А., Платонова Т.А. "Формирование познавательной и профессиональной мотивации". М., 1986. С.131.

- Гальская Н.Д., Гез Н.И. "Теория обучения иностранным языкам" - М., ACADEMIA, 2004.

- Зимняя И.А. "Психология обучения иностранному языку". М., Русский язык, 1989. С.37.

- Лапидус Б.А. "Обучение второму иностранному языку как специальности". М., Высшая школа, 1980. С.27.

- Леонтьев А.А. "Основы психолингвистики". М. 1999. С. 223.

- Миньяр-Белоручев Р.К. "Методика обучения французскому языку". М., "Просвещение", 1990. С. 106.

- Соловова Е.Н. "Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций". М., "Просвещение". 2006. С.87.

- Ролевые игры в обучении иностранным языкам: теория и практика / Чудайкина Г.М., Логинова Н.Ю., Костоварова В.В. // Вестник Ассоциации Вузов Туризма и Сервиса. 2017. Т 11. No 4 С. 82-92.

- Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Chapter 9. Communicative Language Teaching. Techniques& Principles in Language Teaching. Oxford University Press, 152-171.

- Sabri, T. A. (2018). Communicative Competence in English as a Foreign Language: Its Meaning and the Pedagogical Considerations for its Development. The Creative Launcher, 2 (6), 301-312.

- Verbitsky, A.A., Platonova, T.A. (1986). The formation of cognitive and professional motivation. Moscow: 131. (In Russ.).

- Galskaya, N.D., & Gez, N.I. (2004). Theory of teaching foreign languages". Moscow: ACADEMIA. (In Russ.).

- Zimnyaya, I.A. (1989). Psychology of teaching a foreign language. Moscow: Russian language. 37. (In Russ.).

- Lapidus, B.A. (1980). Teaching a second foreign language as a specialty. Moscow: Higher School. 27. (In Russ.).

- Leontiev, A.A. (1999). Fundamentals of Psycholinguistics. Moscow: 223. (In Russ.).

- Minyar-Beloruchev, R.K. (1990). Methods of teaching the French language". Moscow: "Prosvescheniye". 106. (In Russ.).

- Solovova, E.N. (2006). Methods of teaching foreign languages. The basic course of lectures. Moscow: " Prosvescheniye ". 87. (In Russ.).

- Chudaykina, G.M., Loginova, N.Yu., & Kostovarova, V.V. (2017). Role-playing games in teaching foreign languages: theory and practice. Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin], 11 (4), 82-92. (In Russ.).