Генетический потенциал надоя коров айрширской породы и его реализация

Автор: Абрамова Н.И., Селимян М.О.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 3 (51), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований по генетическому потенциалу надоя коров айрширской породы и его реализации с учетом лактации (первая незаконченная, первая законченная, 2, 3 и старше) по 4 фермам племенного хозяйства. Определена эффективность отбора матерей, подбора быков-производителей, генетического потенциала надоя и его реализации на разных фермах (1, 2, 3, 4). На всех фермах определены высокие показатели генетического потенциала, однако его реализация имеет различия, и самый низкий показатель выявлен на 4 ферме - от 65,6 до 76,0%. Создание высокого генетического потенциала продуктивных показателей не является гарантией его реализации.

Порода, айрширская, генетический потенциал, реализация, надой, дочери, матери, матери отца

Короткий адрес: https://sciup.org/149144571

IDR: 149144571 | УДК: 636.082.2 | DOI: 10.52231/2225-4269_2023_3_10

Текст научной статьи Генетический потенциал надоя коров айрширской породы и его реализация

Актуальность

Популяции молочных пород крупного рогатого скота являются динамичными структурами по количественным и качественным признакам. Они изменяются под влиянием селекционно-племенной работы и в зависимости от условий внешней среды. Это обуславливает актуальность и новизну исследований на современных популяциях молочных пород [1].

Эволюциямолочногостаданевозможнабезналичияфенотипической изменчивости между животными и знания ее структуры. Поэтому первоочередной задачей при планировании селекционной работы со стадом является анализ компонентов фенотипической изменчивости [2].

При внедрении интенсивных технологий центральное место занимает племенная работа, цель которой сводится к поиску наиболее ценных генотипов и к максимальному использованию их в популяции. По результатам исследований отечественных и зарубежных ученых подтверждаются данные направления [3, 4]. Установлено влияние генетического улучшения популяций, прежде всего за счет обновления поголовья используемых быков, закрепления за маточным поголовьем производителей с более высоким потенциалом по продуктивности материнских предков [5].

Для дальнейшего совершенствования молочного скота основным генетическим резервом являются быки-производители, полученные от лучших представителей породного генофонда. Только тщательный отбор и оценка производителей по способности к передаче желательных хозяйственно-полезных признаков обеспечат положительную динамику селекционного процесса [6]. Селекционный процесс предусматривает постоянный мониторинг популяционно-генетических характеристик, как в отдельных стадах, так и в породных популяциях, необходимый для его корректировки и оптимизации [7].

Для рентабельного молочного скотоводства в настоящее время в стадах проводится целенаправленная селекция на повышение генетического потенциала животных нового поколения [8, 9].

Прогнозирование эволюции надоев молока целесообразно использовать в диагностических целях, оно является важным инструментом при выборе стратегии управления и селекционной политики ведения стада [10].

В настоящее время в молочном животноводстве используется новый инструмент селекции – «геномная селекция» – это еще одно важное направление, позволяющее в дальнейшем проводить отбор подходящих животных сразу после рождения либо на стадии подбора пар при разведении. Такой подход позволит значительно сократить расходы на выращивание и содержание малоперспективных для производства молока животных [11, 12]

С целью повышения генетического прогресса зарубежными учеными установлена возможность обмена племенным материалом между популяциями голштинской породы Дании и США. Выгодное сотрудничество между популяциями молочного скота зависит от нескольких факторов, среди которых основным является сходство селекционных целей; равенство по величине весовых коэффициентов у одинаковых селекционных признаков в индексах племенной ценности [13, 14].

Современные приоритеты в исследованиях ориентированы на прогресс в селекции крупного рогатого скота посредством интеграции GE-технологий в программы разведения [15].

Целью исследований являлось определение реализации генетического потенциала надоя коров айрширской породы на разных фермах одного стада.

Практическая значимость исследований состоит в возможности использования полученных результатов специалистами сельскохозяйственных организаций для увеличения эффективности отбора и подбора в стаде направленных на повышение продуктивности животных нового поколения.

Условия, материалы и методы исследования

Исследования проводили на стаде по разведению айрширской породы Вологодской области. Сформирована база данных по 1105 коровам дойного стада на основе данных племенного учета ИАС «СЕЛЭКС», с их трансформацией в исследовательский комплекс, с учетом распределения по фермам.

Исследовательская база данных включала: надой коров по первой, второй, третьей и старше лактации, надой матерей по наивысшей лактации и матерей отцов с учетом принадлежности к ферме. Расчет генетического потенциала (ГП) проведен по формуле: ГП = (М+МО)/2, где М – продуктивность матери, МО – продуктивность матери отца. Для расчета реализации генетического потенциала используется стандартная математическая модель расчета процентного соотношения показателей по формуле: Р (%) = Д(х1) × 100/ГП(х2); где Р – степень реализации ГП, выраженная в процентах (%); Д(х1) – средний показатель значения (надой дочерей); ГП(х2) – генетический потенциал (надоя).

Обработку данных и расчет осуществляли с использованием компьютерной программы Excel. В процессе исследований использовались общенаучные методы исследования (статистические, монографические, визуализации).

Результаты и обсуждение

Направленная селекционно-племенная работа в стадах по разведению молочных пород крупного рогатого скота базируется на повышении генетического потенциала продуктивных признаков животных на основе улучшающего отбора дочерей по надою матерей и подбора быков-производителей по продуктивности матерей. Результативность племенной работы с молочными породами крупного рогатого скота зависит не только от величины продуктивных признаков, но и от условий содержания, кормления, организационных мероприятий для реализации заложенного генетического потенциала.

Проведенные исследования на стаде айрширской породы крупного рогатого скота Вологодской области свидетельствуют о том, что реализация генетического материала по надою в среднем составляет 80,7% (таблица).

Таблица 1 ─ Генетический потенциал надоя коров и его реализация по фермам

|

Ферма № |

n |

Дочь |

Надой, кг Мать отца Мать |

Генетический потенциал |

% Реализация ГП |

|

|

1 |

205 |

8364±95 |

11783±118** |

8768±74 |

10275±73 |

81,4 |

|

2 |

431 |

8550±65*** |

11858±85 |

9085±54** |

10472±54* |

81,6 |

|

3 |

308 |

8780±77*** |

11738±98 |

9057±62 |

10398±60 |

84,4 |

|

4 |

161 |

7028±93 |

11738±119*** |

8519±77 |

10128±78** |

69,4 |

|

Среднее |

1105 |

8358±43 |

11791±51 |

8919±33 |

10355±32 |

80,7 |

|

* p > 0,95; ** p > 0,99: *** p > 0,999. |

||||||

Наибольшим показателем реализации генетического потенциала отличаются животные на 3 ферме – 84,4%, что составляет 8780 кг молока. На 1 и 2 ферме реализация генетического материала находится на одном уровне – 81,4%, 81,6%, с незначительной разницей по надою дочерей 8364–8550 кг молока (+186 кг). При этом следует отметить, что надой матерей отцов по всем фермам не имеет значительных различий 11738–11858 кг молока (+120 кг). Это свидетельствует о том что, в стаде проводился направленный подбор быков-производителей по молочной продуктивности их матерей. Матери по наивысшей лактации имели разницу до 566 кг молока от 8519 до 9085 кг молока.

Наименьшим показателем реализации генетического потенциала надоя 69,4% отличаются коровы на 4 ферме, фактические показатели составляют 7028 кг молока и уступают показателям на 3 ферме 1728 кг молока. Это свидетельствует о том, что животные на 4 ферме не реализуют генетический потенциал материнских предков.

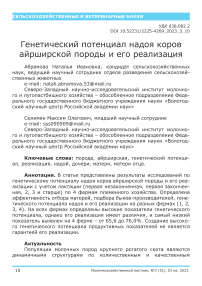

На рисунках 1, 2, 3, 4 представлены результаты фактических показателей надоя коров в разрезе лактаций, их матерей, матерей отцов и генетического потенциала. По ферме №1 выявлена высокая продуктивностьматерейпонаивысшейлактации, однаконетпостоянного прогресса, у коров по второй лактации самый высокий надой 9313 кг молока, по первой лактации отмечается тенденция снижения на 472 кг молока (8841 кг) и снова увеличение на 300 кг (9141 кг) (рис. 1).

Рисунок 1 ─ Генетический потенциал надоя коров и его реализация по ферме 1

При этом проводился направленный подбор быков по надою матерей и с каждым новым поколением увеличивался от 10315 кг до 12527 кг молока, эффективность подбора составила +2212 кг молока. В результате генетический потенциала надоя увеличился на 1151 кг молока, и отмечается самый высокий показатель его реализации у коров по третьей и старше лактации, который составляет 93,6%. Следовательно, на ферме 1 созданы условия позволяющие реализовать генетический потенциал надоя на 80,2% по первой лактации, 85,6% – по второй лактации и на 93,6% – по третьей лактации и старше.

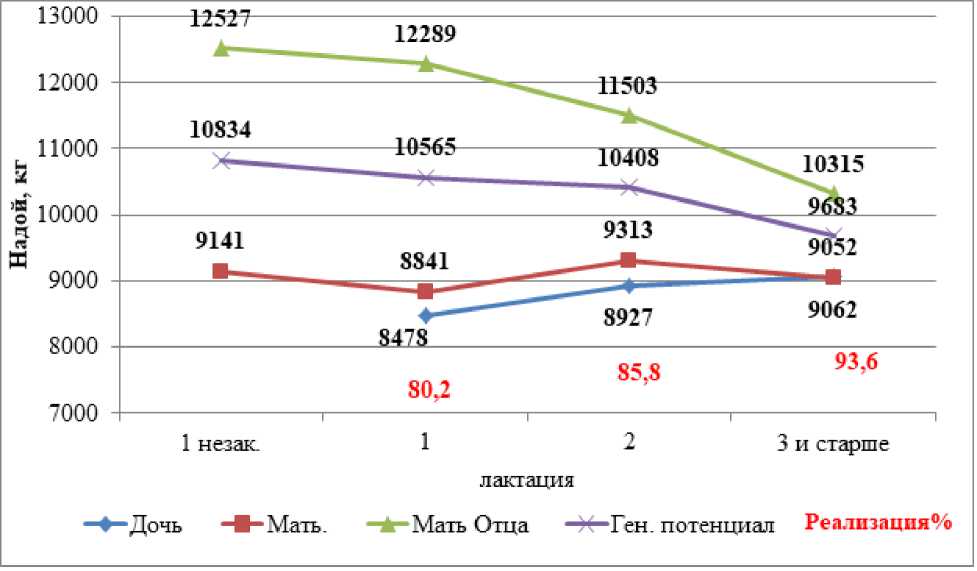

На ферме 2 выявлена высокая продуктивность матерей по наивысшей лактации – от 8973 до 9184 кг молока, однако не установлено прогрессирующего отбора коров по надою матерей, данные варьируются в пределах 211 кг молока (рис. 2). Одновременно отмечается эффективный подбор быков-производителей с более высоким надоем матерей – от 10650 до 12763 кг молока (+ 2116 кг). У коров по первой незаконченной лактации надой матерей отцов сократился на 594 кг молока (12169 кг). По ферме 2 следует отметить высокий уровень реализации генетического потенциала надоя – 89,1% по надою дочерей. Необходимо отметить снижение реализации генетического потенциала надоя на 4,7% у коров по первой лактации, что составило 75,5%.

Рисунок 2 ─ Генетический потенциал надоя коров и его реализация по ферме 2

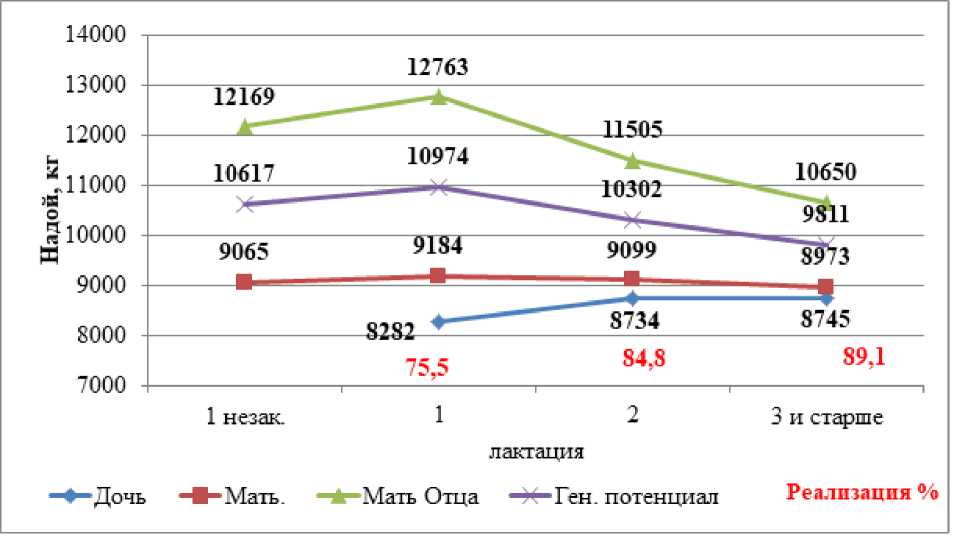

На ферме 3 отмечается прогресс отбора коров для воспроизводства стад и подбора быков-производителей по уровню продуктивности матерей до первой законченной лактации дочерей (рис. 3). Эффективность отбора матерей составила 507 кг молока (9004 кг), матерей отцов – +1870 кг молока (12557 кг). У коров по первой незаконченной лактации эффективность отбора по матерям сократилась на 320 кг молока (8486 кг), матерей отцов – на 550 кг молока (12007 кг). Необходимо отметить, что уровень материнских предков высокий и реализация генетического потенциала надоя дочерей имеет самый высокий показатель по второй лактации – 87,9%.

Рисунок 3 ─ Генетический потенциал надоя коров и его реализация по ферме 3

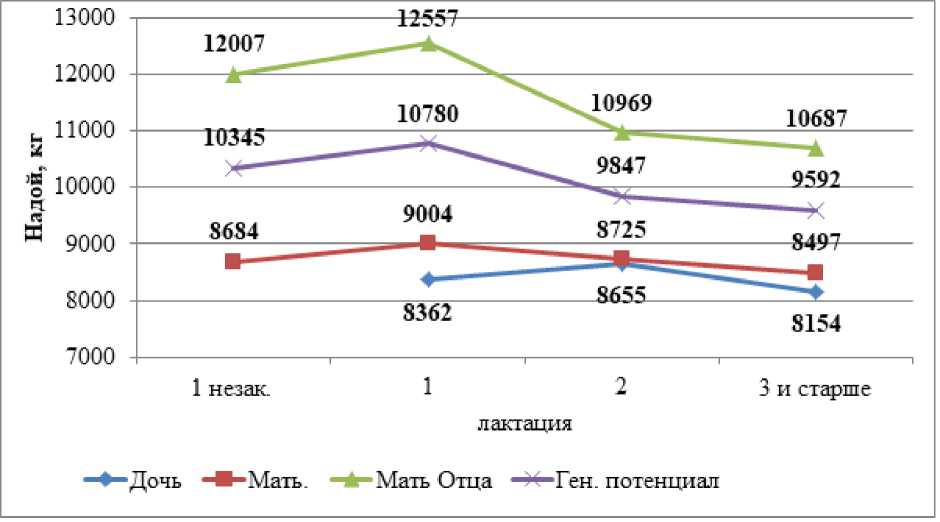

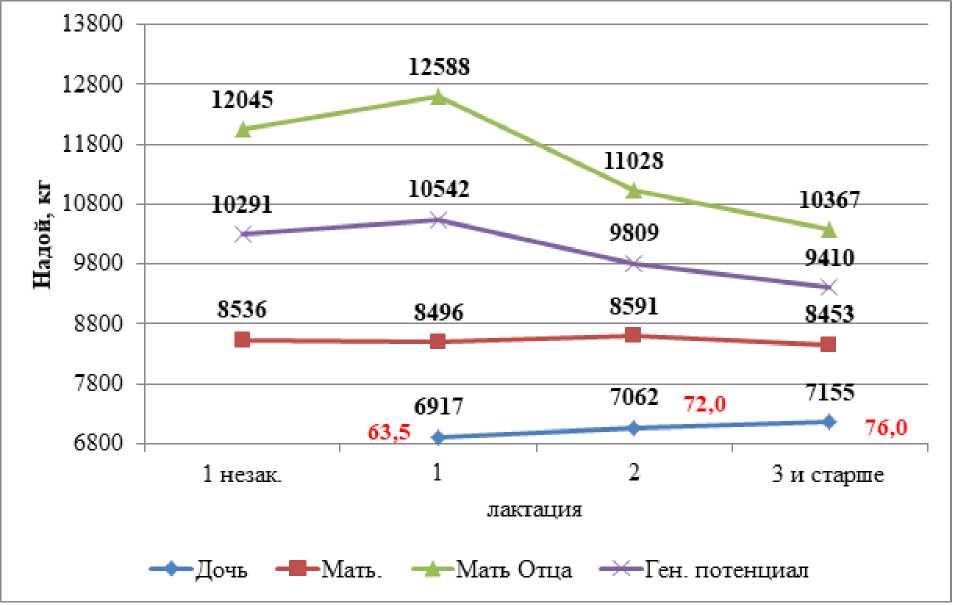

На ферме 4 не выявлено отбора коров по надою матерей, который остается на уровне 8453–8591 кг молока, с разницей всего 153 кг молока (рис. 4). По надою матерей отцов выявлена эффективность подбора до первой законченной лактации дочерей +2221 кг (12588 кг). У коров по первой не законченной лактации надой матерей отцов сократился на 543 кг молока (12045 кг). Следовательно, генетический потенциал надоя на ферме 4 находится на высоком уровне, как у животных по фермам 1, 2, 3, но его реализация самая низкая: по первой лактации – 65,6%, второй лактации – 72,0%, третьей и старше лактациям – 76,0%. Данные результаты свидетельствует о том, что высокий генетический потенциал материнских предков на ферме 4 не реализуется в виду влияния внешних факторов.

Рисунок 4 ─ Генетический потенциал надоя коров и его реализация по ферме 4

Выводы

В стаде по разведению айрширской породы крупного рогатого скота на всех четырех фермах выявлена высокая продуктивность материнских предков (матерей по наивысшей лактации и матерей отцов) у коров современного стада. Установлена эффективность отбора дочерей по надою матерей по наивысшей лактации с учетом генерации животных, кроме фермы 4. На всех фермах установлена эффективность подбора быков-производителей по надою их матерей, которая составляет до 2221 кг молока (12588 кг ферма 4). Следовательно, на всех фермах хозяйства создан высокий генетический потенциал надоя до 10974 кг молока (ферма 2). Однако реализация генетического потенциала надоя коровами современного стада по фермам 1, 2, 3 имеет некоторые различия. Наибольший показатель выявлен у полновозрастных коров по ферме 1– 93,6%. Наименьшие показатели реализации генетического потенциала выявлены по ферме 4 у коров всех генераций – от 65,6% по первой лактации до 76,0% у коров по 3 лактации и старше. Это свидетельствует о том, что создание высокого генетического потенциала надоя не гарантирует получение высоких показателей продуктивности стада. Следовательно, влияние паратипических факторов нивелирует показатели высокой продуктивности генетического потенциала продуктивности животных на 4 ферме.

Список литературы Генетический потенциал надоя коров айрширской породы и его реализация

- Тенденции развития молочного скотоводства Вологодской области и Северо-Западного региона / Г.С. Власова, Н.И. Абрамова, Л.Н. Богорадова, О.Л. Хромова, Е.А. Федорова // Молочнохозяйственный вестник. – 2016. – № 1 (21). – С. 14–19.

- Кузнецов, В.М. Современные методы анализа и планирования селекции в молочном стаде / В.М. Кузнецов. – Киров, 2001. – 116 с.

- Столповский, Ю.А. Проблема сохранения генофондов доместицированных животных / Ю.А. Столповский, И.А. Захаров-Гезехус // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2017.– № 4. – С. 477–486.

- Tulinova O.V., Zhyvoglazova E.V., Anistenok S.V. Dependence of the reproductive performance on the level of inbreeding in Ayrshire first calving cows. Reproduction in domestic animals. Volume 53. Supplement 2. September 2018. 202.

- Мымрин, С.В. Развитие племенного животноводства РФ: роль регионального информационно-селекционного центра в системе племенной работы / С.В. Мымрин // Аграрный вестник Урала. – 2017. № 2 (156). С. 38–40.

- Ескин, Г.В. Состояние отечественного генофонда быков айрширской породы / Г.В. Ескин, К.В. Племяшов, И.С. Турбина // Биотехнология, селекция, воспроизводство. – 2015. – № 5. – С. 5–8.

- Мониторинг селекционно-генетических характеристик продуктивных признаков крупного рогатого скота. / М.В. Абрамова, А.В. Ильина, А.В. Коновалов, С.В. Зырянова // Молочное и мясное скотоводство. – 2021. – № 8. – С. 19–23.

- Абрамова, Н.И. Создаваемый Вологодский тип айрширской породы / Н.И. Абрамова, Л.Н. Богорадова // Сборник научных трудов. – Вологда – Молочное. – 2008. – С. 8–13.

- Титова, С.В. Молочная продуктивность и воспроизводительные качества коров черно-пестрой породы разной линейной принадлежности / С.В. Титова, В.А. Забиякин // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2020 – Т. 21. № 4. – С. 434–442. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2020.21.4.434-442

- Caccamo M., Veerkamp R.F., Jong G. De, Pool M.H., Petriglieri R., Licitra G. Variance components for test-day milk, fat, and protein yield, and somatic cell score for analyzing management information. Journal of Dairy Science. 2008. Nо. 91(8). Рр. 3268–3276. DOI: 10.3168/jds.2007-0805

- Macciotta N.P.P., Dimauro C., Rassu S.P.G., Steri R., Pulina G. The mathematical description of lactation curves in dairy cattle. Italian. Journal of Animal Science. 2011. Nо. 10(4). Р. e51. DOI: 10.4081/ijas.2011.e51

- Jakobsen J.H., Madsen P., Jensen J., Pedersen J., Christensen L.G., Sorensen D.A. Genetic parameters for milk production and persistency for Danish Holsteins estimated in random regression models using REML. Journal of Dairy Science. 2002. Nо. 85(6). Рр. 1607–1616. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(02)74231-8

- Buch L.H. [and all]. Factors affecting the exchange of genetic material between Nordic and US Holstein populations. J. Dairy science. 2009. Aug. 92. Available at: http://www.biomedsearch.com/nih/Factors-affecting-exchange-genetic-material/19620686.html (дата обращения 10.02.2022).

- Bowden V. Type classification in dairy cattle: a review. Animal Breeding Abstracts. 1982. V. 50. Nо. 3. Pр. 147–163.

- Rexroad C. et al., Genome to phenome: improving animal health, production, and well-being – a new USDA blueprint for animal genome research 2018-2027. Frontiers in Genetics. 2019. Nо. 10. 327 p. DOI: 10.3389/fgene.2019.00327