Глагольная категория времени в современном немецком языке: подходы к интерпретации

Автор: Боднарук Елена Владимировна

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Функциональная грамматика

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья освещает вопрос о межкатегориальных связях глагольной категории времени в немецком языке, точках соприкосновения данной категории с категориями аспектуальности, модальности и таксиса. Выявляются сходства и отличия таксисных и относительных значений. Определяется, влияет ли наличие у временных форм немецкого языка нетемпоральных характеристик на состав и количество форм в системе глагольной темпоральности.

Глагольная категория времени, темпоральные, модальные, аспектуальные и таксисные характеристики временных форм, немецкий язык

Короткий адрес: https://sciup.org/147229833

IDR: 147229833 | УДК: [81`36]=112.2

Текст научной статьи Глагольная категория времени в современном немецком языке: подходы к интерпретации

Время — это «объективная реальность», выражающаяся «в последовательной смене событий» [Мыркин, 1996, с. 95]. Оно имеет векторный характер. «Время представляется таким образом, как будто бы его поток, который упорядочивает события физического мира, протекает через человеческое сознание и вынуждает его приспосабливаться к этому порядку ... и нам нельзя избавиться от этого неумолимого потока, который непрерывно течет от прошлого через настоящее к будущему» [Рейхенбах, 1962, с. 11].

Уже Аристотель выделял время как характерную особенность глагола в отличие от имени. Естественно в связи с этим полагать, что наиболее «специфическим языковым отражением объективного времени» является именно «глагольное время» [Маслов, 1998, с. 89]. Хотя временные отношения передаются и многими другими способами.

Настоящая статья посвящена анализу некоторых спорных вопросов глагольной категории времени в современном немецком языке, отражающих сложность ее структуры, семантики и функционирования.

Основная часть

А.В. Бондар ко справедливо полагал, что с выражением идеи времени связан целый ряд категорий. Это не только категория времени (или темпоральности), но также категории ас-пектуальности, временной локализованности, таксиса и временного порядка [Бондарко,

2011, с. 26]. В работах других исследователей категории временной локализованности, временного порядка, а также довольно часто и категория таксиса не рассматриваются как отдельные категории, а входят в состав единой категории темпоральности как ее компоненты. При условии такого объединения становится возможным говорить о двух базовых категориях, имеющих дело с выражением идеи времени — категориях темпоральности и аспектуаль-ности.

Тесная связь обнаруживается не только между темпоральностью и аспектуальностью, но также между темпоральностью и модальностью. Известно, что дифференциация временных форм глагола обнаруживается в рамках категории наклонения. Таким образом, наклонение, как модальная категория, по сути, детерминирует характер временных отношений в высказывании. Таким образом, в области глагольной темпоральности имеет место тесное взаимодействие категории времени с категориями аспекта и наклонения. Не случайно, в последнее время в немецкой лингвистике принято говорить о так называемых ТАМ (или ТМА)-категориях (Tempus (грамматическое время), Aspekt (вид), Modus (наклонение)) и исследовать их в едином темпорально-аспектуально-модальном комплексе [наир.: Thieroff, 2004, S. 63].

Названные категории относятся к числу ингерентных категорий глагола, в отличие, например, от категорий лица и числа (относимых к согласовательным категориям) и залога (являющегося трансформационной или реляционной категорией) [Thieroff, 1992, S. 13]. Ин-герентные категории характеризуются тем, что обнаруживают тесные взаимосвязи друг с другом и отражают сущностные черты глагола.

Вместе с тем, категория аспекта отличается от категорий времени и наклонения своим нешифтерным (недейктическим) характером. К тому же, в немецком языке она может быть нерелевантной для глаголов в личной форме, и в связи с этим обычно отрицается германистами как имеющая грамматический характер. В центре внимания остаются, таким образом, время и наклонение.

Довольно часто отношения между категориями времени и наклонения определяются как гиперо-гипонимические. В качестве гиперонима может в зависимости от концепции исследователя выступать либо категория времени, либо категория наклонения [см.: Petrova, 2008, S. 27]. А.В. Зеленщиков, например, отмечает, что «в лингвистике находят больше оснований для включения категории времени в категорию модальности, чем для рассмотрения, как это нередко делается в логике, категории модальности в терминах категории времени» [Зеленщиков, 1997, с. 89]. В С. Храковский и А.П. Володин склонны считать категорию глагольного времени субкатегорией наклонения [Храковский, Володин, 1986, с. 64-66]. Встречается и другой подход к характеристике связи между данными категориями. Так, М. Котин полагает, что существует принципиальная референциальная идентичность между категориями бремя и наклонение. Это означает, что любая временная форма имплицирует модальные значения и, наоборот, каждая форма наклонения имеет временное значение [Kotin, 2010, с. 29].

Если же обратиться к темпоральным отношениям, то на первый план выдвигается вопрос разграничения абсолютного и относительного употребления глагольных единиц, а также соотношение понятий относительное временное значение и таксисное значение.

Считается, что различение абсолютного и относительного времени зависит от того, ориентировано ли действие на момент речи, или оно определяется с точки зрения времени другого действия или какой-либо иной точки отсчета, не являющейся моментом речи [Бондарко, 1990, с. 13-14].

Когда действие ориентировано на момент речи говорящего субъекта, принято говорить об абсолютном употреблении временных форм. При этом выражается настоящее (действие совпадает с МР), прошлое (действие предшествует МР) или будущее (действие следует за МР). При выражении относительного значения действие ориентировано не на момент речи, а рассматривается относительно другого действия, предшествуя ему, следуя за ним или осуществляясь одновременно с ним. Типичным контекстом для абсолютного употребления является простое предложение диалогической речи, а для относительного употребления — определенные типы придаточных предложений (например, придаточные предложения времени). При темпоральной интерпретации остальных случаев употребления могут возникать споры.

Так, А.В. Бондарко считает абсолютным как употребление временных форм в диалоге, то есть с ориентацией на момент речи, так и их употребление в авторском повествовании, то есть при отсутствии живой связи времени действия с настоящим временем речи. Причем, если в составе одного предложения авторской речи представлено два действия, то одно из них можно расценивать как основное, выражающее абсолютное значение, другое действие как выражающее относительное значение [Бондарко, 1990, с. 13-15].

Кроме того, согласно А.В. Бондарко, в предложениях диалогической речи, содержащих более одной предикации, возможна двоякая темпоральная интерпретация зависимой предикации. Например, в предложении Слышишь, как дождь шумит? форма шумит выражает и одновременность (относительное время), и настоящее время с точки зрения момента речи говорящего (абсолютное время) [Бондарко, 1990, с. 16]. Чаще употребление временных форм в авторской речи признается все же относительным или релятивным, наряду с их употреблением в придаточном предложении [например, Мыркин, 2008, с. 13].

В работе В.А. Плунгяна проводится различие между дейктическим (абсолютным) употреблением временных форм и таксисным (относительным) употреблением [Плунгян, 2011, с. 345, 365]. Таким образом, относительное употребление, по сути, приравнивается к таксисному. Аналогичное понимание временных отношений представлено у А.Л. Зеленецкого [Зеле-нецкий, 2012, с. 68].

Как синонимы рассматривают относительные и таксисные значения также И.А. Мельчук и ВС. Храковский [Мельчук, 1998, с. 69; Храковский, 2003, с. 37]. В некоторых других работах таксисное значение трактуется шире относительного. В таком случае оно включает наряду со значениями «одновременность», «предшествование», «следование» и некоторые другие значения [Якобсон, 1972, с. 101].

Несмотря на наличие очевидных сходств, полного совпадения таксисных и относительных значений все же быть не может. Обнаруживается различие в выражении данных значений в конкретных видах речи. Зависимым от вида речи оказывается и абсолютное употребление временных форм.

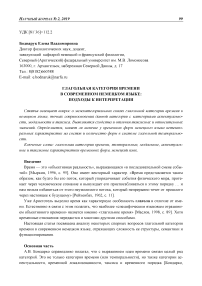

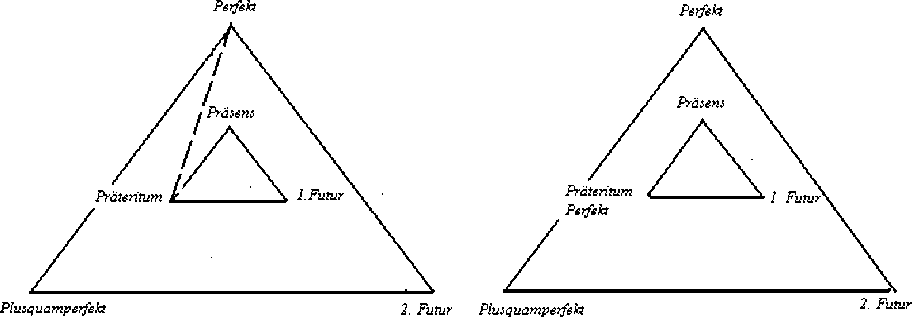

В немецком языке до недавнего времени принято было говорить о временных формах с абсолютным значением и временных формах с относительным значением:

E.ISchendels

O.I.Moskalskaja

[напр., Шендельс, 1970, с. 9; Moskalskaja, 2004, S. 81]. Внутренние треугольники на рисунке включают в себя, согласно Е.И. Шендельс и О.И. Москальской, формы с абсолютным временным значением, внешние — с относительным значением. Вместе с тем, в последнее время все чаще и, наш взгляд, совершенно справедливо высказывается мнение о том, что все формы могут быть использованы как абсолютно, так и относительно [напр., Steube, 1980, S. 28]. Можно говорить лишь о предпочтительности тех или иных форм к относительному или абсолютному употреблению, но не о соответствующих значениях. Так, К. Фабрициус-Ханзен отмечает, что различение абсолютных и относительных временных форм восходит еще к классической латинской традиции. Однако абсолютной или относительной временная форма может быть только в том случае, когда она является таковой во всех своих употреблениях. В немецком языке лишь две формы тяготеют к преимущественно относительному употреблению. Это формы футура II и плюсквамперфекта [Fabricius-Hansen, 1991, S. 730].

Абсолютное время сегодня нередко характеризуется как дейктическое, в то время как относительное время квалифицируется как анафорическое. Дейктическое время имеет место в ситуации непосредственного общения, которую К. Бюлер рассматривает как своеобразную систему координат с исходной точкой О = Origo, в которой находится говорящий и его непосредственно переживаемое сейчас. Все события в этом случае ориентируются на момент речи говорящего. Анафорическое время не связано непосредственно с речевой ситуацией. Анафорическое употребление предполагает, что «отправитель и получатель имеют перед собой речевой поток как некоторое целое, к частям которого можно сделать проспективную или ретроспективную отсылку» [Бюлер, 2001, с. 94, 112, 120].

Еще одной проблемой немецкой глагольно-временной системы, обусловленной межкатегориальными связями категории времени, можно считать полисемию форм и наличие у них не-временных значений. Так, К.-Э. Зоммерфельдт и Г. Штарке отмечают, что временные формы немецкого языка служат для реализации комплекса значений: временных, модальных и акциональных (аспектуальных), представленных в соответствующих семах той или иной формы (Futur I = «zukunftig» (temporal), «ausstehend» (modal), «verlaufend» (aktional)) [Sommerfeldt, Starke, 1998, S. 66-67].

Обычно акцент делается на выражении частью форм модально либо аспектуально окрашенных значений. В этой связи традиционная шестичленная система глагольно-временных форм подвергается «расшатыванию», редукции, вплоть до ее полного отрицания. Чаще всего критике подвергаются формы будущего времени: футур I и футур II, как якобы преимущественно модальные. Данные формы исключаются из системы в первую очередь [наир., Vater, 1983, S. 206]. Приписывание перфекту и плюсквамперфекту аспектуальных характеристик, выражающихся в экспонировании семы «завершенность» (Vollzug), также приводит к игнорированию данных форм как темпоральных [Engel, 1996, с. 495]. Презенс, будучи самой многозначной формой, способной выражать различные и порой прямо противоположные временные значения, объявляется «атемпоральной формой», приспосабливающейся к условиям контекста [Vennemann, 1987, S. 239-240]. В наиболее радикальных суждениях единственной формой с преимущественно временной семантикой объявляется претеритум [Mugler, 1988]. Однако поскольку одна форма не может образовывать систему, представителям данной точки зрения приходится отказываться от системы временных форм как таковой [Engel, 1996, S. 495; Redder, 1992, S. 13 5].

Впрочем, в отношении состава временной системы немецкого языка обнаруживается и другой подход. Наличие у временных форм модальных и аспектуальных употреблений не рассматривается многими исследователями как повод для исключения этих форм из темпоральной системы. Наоборот, традиционная шестичленная система может подвергаться расширению. В состав нее могут быть «втянуты» формы т.н. двойного перфекта и плюсквамперфекта [Hennig, 2000, S. 36], а также формы кондиционалиса I, II (Futur Prateri turn I, II) [Thieroff, 1992, S. 55; Erben, 1980, S. 86]. Таким образом, количество форм временной системы может достигать восьми [Hennig, 2000; Erben, 1980] или даже десяти [Thieroff, 1992].

Заключение

В современной темпорологии до сих пор остается множество спорных и нерешенных вопросов, обусловленных разной интерпретацией категории времени и ее конституентов. Думается, что многие из перечисленных вопросов даже со временем едва ли найдут однозначное и удовлетворяющее всех решение ввиду сложного характера самой категории времени, ее многоаспектности. В данной работе представлен характер межкатегориальных связей категории времени. Данная категория самым тесным образом связана с модальностью, аспек-туальностью и таксисом. В традиционном понимании временная система представлена шестью глагольными формами. Однако сложный характер связей глагольной категории времени побуждает некоторых темпорологов пересматривать ее состав, что приводит либо к сокращению количества временных форм, либо, наоборот, к их увеличению. Сокращение количества временных форм обусловлено стремлением к оставлению в составе временной системы только форм с временным значением. Данный подход может приводить к полному отказу от глагольной временной системы. Увеличение же количества временных форм является результатом понимания сложных межкатегориальных связей форм времени и их темпорально-аспектуально-модального характера.

Список литературы Глагольная категория времени в современном немецком языке: подходы к интерпретации

- Бондарко А.В. Типы темпоральных отношений // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Ленинград: Наука, 1990. С. 10-31.

- Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики. Москва: Языки славянских культур, 2011. 488 с.

- Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. Москва: Прогресс, 2001. 528 с.

- Зеленецкий А.Л. Теоретический курс немецкого языка как второго иностранного. Учебное пособие. Москва: Флинта, Наука. 2012. 228 с.

- Зеленщиков А.В. Пропозиция и модальность. Санкт-Петребург: Изд-во СПбГУ, 1997. 244 с