Голгофская страна: художественная историософия России в поэзии и прозе русского зарубежья

Автор: Любомудров Алексей Маркович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 100-летию русского исхода (1920-2020)

Статья в выпуске: 4 (7), 2021 года.

Бесплатный доступ

Задача статьи - выяснить, каким представал образ России и ее судьба в творчестве тех литераторов зарубежья, в чьих художественных практиках реализовано православное мироотношение. Для анализа выбраны произведения Б. Зайцева, И. Шмелева, Л. Зурова, В. Волгина, А. Гессена, С. Бехтеева, И. Савина. Рассмотрены следующие аспекты художественно-религиозной мысли писателей: метафизические корни зла, истоки русской катастрофы, смысл понесенных Россией страданий, будущее страны, возможность и условия ее возрождения. Анализ текстов позволил выявить общее и различающееся в историософских воззрениях художников. В их книгах актуализирована древняя мифологема русского исторического сознания - «град Китеж» и присутствует вера в неуничтожимость духовного ядра «Руси Святой», которая в будущем вновь явит себя миру и возродится как страна православная.

Историософия, русское зарубежье, православное мировоззрение, святая русь

Короткий адрес: https://sciup.org/140294789

IDR: 140294789 | УДК: 930.1+821.161.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_4_25

Текст научной статьи Голгофская страна: художественная историософия России в поэзии и прозе русского зарубежья

В художественном сознании русских писателей-эмигрантов образ России — родины, утраченной навсегда — присутствовал постоянно. Неизбывной была любовь к отчизне, скорбь о родной земле, захваченной «новой ордой» — большевиками, о народе, измученном насилием и репрессиями, кровопролитием революции и гражданской войны, о погибших близких. Писатели полной мерой испили чашу страданий. И в эмиграции они попытались художественно осмыслить произошедшее с великой страной, понять причины, осознать настоящее, увидеть перспективы. Этой теме посвящены труды философов и историков зарубежья, мимо нее не могла пройти культура русской эмиграции.

Задача настоящей статьи — выяснить, каким предстал образ России и ее судьба в творчестве тех литераторов, которые были ориентированы на православные традиции. Мы называем этих писателей православными, опираясь не на присутствие у них церковных или духовных тем, не на личное исповедание веры, но прежде всего на православное мироотношение, воссозданное в их художественных практиках.

Тема страдания, столь значимая для русской классики XIX в., закономерно стала одной из главных и в творчестве этих художников. Бедствия личные и общена- родные намного превзошли по своему размаху и тяжести все нестроения предшествующих десятилетий исторической России. Снова и снова возникали вопросы: для чего попущено зло? В чем смысл небывалых скорбей, и ради чего принесены колоссальные жертвы? Почему погибают лучшие, а злые торжествуют? Что происхо-

дит с Россией, сгинет ли она окончательно в безбожно-кровавой стихии или воскреснет? Как соотносятся Божественное милосердие и безудержный разгул стихии зла? Ответы на эти вопросы искали, наряду с богословами и историками, прозаики, поэты, публицисты, в том числе те, чье творчество стало предметом настоящего исследования. Общая христианская мировоззренческая основа чаще всего приводила их к схожему пониманию происходящего, в то же время в историософских воззрениях мы обнаруживаем не только единство, но и различия.

Наиболее глубокое и подлинно христианское осмысление драматической истории России мы находим в творчестве Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972). «Голгофская страна», «на Кресте наша Родина» — такие образы постоянно присутствуют в его очерках и публицистике, в литературно-критических заметках и художественной ткани романов и рассказов. «Русский человек слишком много пережил, слишком много видел. Сердце его уже годы кровоточит. Не забыть ему на чужбине безмерной Голгофы Родины. <…> В невидан-

Борис Константинович Зайцев

ных миром размерах воздвигнуто там гонение на человека, на его свободу, душу, религию»1. Тема мученичества пронизывает все творчество Зайцева, начиная с эссе

первых революционных лет и заканчивая последним заветом молодому поколению: «Не забывайте Россию. Идолам ее не поклоняйтесь. Величие ее духовное храните. Само оно будет просвечивать в делах ваших. Страданиям, пережитым Родиной

1 Зайцев Б. К. Беда // Зайцев Б. К. Отблески Вечного. Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / Сост. А. М. Любомудрова. СПб., 2018. С. 466.

Памятные даты России. К 100-летию Русского Исхода (1920–2020) 27

вашей, поклоняйтесь. Мучеников ее не забывайте. Наши же сердца и помышления всегда будут с вами»2.

Зайцев был чуток к страданиям за Христа. И в Советской России, и в современной Франции он находит примеры реальных страданий за веру. Тема Креста, сораспятия с Господом, тема новой Голгофы остро волнует художника. Он часто пишет о том, что в нынешнее время, в ХХ в., как бы возвращаются времена первохристианства, когда Церковь снова становится беспощадно гонимой, а подлинные христиане бедствуют и нищенствуют, идут на смерть. И стремится увековечить их память. В зарисовке «Спас на Крови» Зайцев вспоминает близких, убитых в годы революции: своего племянника — Юрия Буйневича, пасынка — Алешу Смирнова, племянника жены — Петра, и надеется, что рано или поздно, в память всех замученных и невинно убиенных, всех Новомучеников Российских будет воздвигнут в Москве, в сердце новой России, храм «на Крови». Очерк «Знак Креста» рассказывает о христианских святых, чьи имена носили близкие писателя. В древние времена они были удостоены венцов святости именно за мученичество: Татьяна, Вера, Надежда, Наталия. Родные Зайцева, дорогие ему люди, стараются следовать примеру своих небесных покровителей — им посвящает он теплые строки. Реквием российской интеллигенции — эссе «Памяти погибших», раздумья над одноименной книгой, посвященной расстрелянным большевиками людям. В отклике на похищение в Париже генерала А. Кутепова «Крест» фигура генерала становится «знаменем России распинаемой», и горькой патетики исполнено слово писателя, обличающего и тех, кто терзает родину, и тех, кто соглашается с неправыми делами.

Вместе с тем во всем послереволюционном творчестве Зайцева развивается тема живой, неуничтоженной Святой Руси. Православие — бесценное сокровище, сберегаемое Россией, ее душа и сердце. Подлинная Россия может существовать только озаряемая светом Христовой веры, только воцерковленная. Носители этой подспудной Святой Руси — незаметные смиренные подвижники. В «Ответе Мюллеру» Зайцев рассказывает о знакомом ему человеке, живущем в СССР, который и в годы атеистического диктата сохраняет веру, церковное благочестие. О таких людях мало кто знает, но в бытии страны они важнее прочих, ибо у них — Истина. Именно они выносят на себе главную тяжесть в борьбе с силами разрушения. Тихо и терпеливо несут они свой Крест, следуя Евангельскому призыву. И пока в России остаются такие, пусть и немногие, праведники, ее, по мысли писателя, не поглотят силы адовы.

Зайцев уповает на грядущее возрождение родины именно как христианской страны. И говорит об особом значении России для всего мира: «Истина все-таки придет из России. <…> „Святою Русью“ — в новых ее формах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, незаметно, без „парадов“ и завоеваний. Придет <…>, чтобы просветить усталый мир»3. Миссию части русского народа, промыслительно оказавшейся за рубежом, писатель видит в том, чтобы прививать Западу «чудодейственный глазок с древа России», открывать всему миру ее духовные сокровища.

У России — «Голгофской страны» — особый путь, который невозможно понять мирским разумом. Так же, как судьба Иова, ее история может быть постигнута только в свете Нового Завета, искупительной жертвы Спасителя. И залог ее воскресения в том, что она идет путем Христовым, на Крест. В книге «Афон» Зайцев описал беседу со старцем-отшельником, в которой он получил подтверждение своим раздумьям о смысле происходящего со страной. Старец говорит, что Россия страдает за грехи, а в ответ на недоумение собеседников, почему не наказана также Европа, давно отвернувшаяся от Бога, поясняет: «Потому что возлюбил (Господь Россию. — А. Л. ) больше. И больше послал несчастий. Чтобы дать нам скорее опомниться. И покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий»4.

Не каждый принял бы такое объяснение русской катастрофы. Зайцеву, однако, оно оказалось близко. Он смиренно останавливается перед непостижимостью Промысла, и тональность его размышлений о родине — надежда, упование (на писательских встречах и вечерах он заканчивал свое выступление призывом ко всем помолиться за Россию, послать ей душевный лучик добра). Заметка «Восемьдесят ступеней» — квинтэссенция зайцевского православного мировоззрения. С вершины лет он обозревает пройденный путь, историю ХХ в. и приходит к подлинно христианскому взгляду: «Видим пеструю, с тенями и светом, таинственную картину мироздания, понять которую нам не дано, но на каждого из нас возложено — вносить в нее хоть каплю добра»5.

В литературоведческих штудиях обычно

ставят рядом двух православных классиков литературы русского зарубежья — Бориса Иван Сергеевич Шмелев Зайцева и Ивана Шмелева. При единстве веры эти писатели очень разные. Различно в их книгах и осмысление судьбы России. Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) с исключительной силой описал одну из самых мрачных страниц русской Голгофы — массовый геноцид, устроенный большевиками в Крыму, свидетелем которого стал писатель. Эпопея «Солнце мертвых» навсегда вошла в историю литературы как художественное свидетельство этого ужаса, ее можно назвать новым «Словом о погибели Русской земли». Шмелев, потерявший тогда единственного сына, не смог оправиться от душевного потрясения до конца дней. И в страстных возгласах автора, в нестерпимой муке от творящегося вокруг уже не было места рассуждениям о «закономерности» и «промыслительности» происходящего.

Автор эпопеи оказывается бессилен найти ответ на вопрос, как мог осуществиться в мире разгул безнаказанного зла, «куда свалился великий человеческий путь» и почему вновь настал «каменный век». Но гибнет не только цивилизация, исчезает Бог. Рефреном проходит через «Солнце мертвых» образ пустых небес: «Бога у меня нет: синее небо пусто». Не смиренное принятие воли Всевышнего, но отчаянный вопль к небесам: «Где же Ты!» Солнце, с которым в христианской символике сравнивается Сам Господь («Солнце Правды»), в эпопее становится злобно-насмешливым, играет на штыках убийц, превращаясь в знак смерти. В этом и других произведениях Шмелева 1920-х гг. отразились отчаяние, недоумение, рожденные картинами погибающей России.

Лучшие книги этого замечательного писателя обращены в прошлое, они привязаны не к историческим событиям, но воссоздают картины русской жизни, связанные со стихией православия. Церковно-религиозный пласт народного бытия в «Лете Господнем», «Богомолье», «Старом Валааме» и других очерках воссоздан Шмелевым полно и глубоко. В этих книгах, несомненно, открывается душевно-духовная жизнь православного христианина. Что касается попыток осмыслить исторический путь России, ее настоящее и будущее, то мы находим их в публицистике Шмелева.

В статьях, написанных преимущественно в 1920-е гг., Россия предстает как таинственный и вечно живой организм, обладающий драгоценной Душой — это ключевое понятие Шмелев пишет с прописной буквы. Эту Душу необходимо познать, ощутить, почувствовать: «Поэты называют ее Женой, Невестой; народ — матерью, и все — Ро-диной»6. В размышлениях Шмелева о России очень много эмоциональности, поэтической образности, страстности, но рациональное зерно вычленить в них бывает непросто. Душа России названа «христианской», но тут же оказывается, что она только еще ищет Бога: «Это искание Правды, желание строить жизнь с Богом и „по-Божьи“, взыскание Града Небесного, Китеж-Града, тоска, что все еще нет его, что не кажет его и видимая Церковь…»7 Православие становится подчас атрибутом национального: «Народ вынашивал своего, Живого Бога Правды, ему доступного, веления Коего непреложны», грех же интеллигенции, что «этого Бога в народе не раскрыли: ему показали иного бога — его самого, человечество»8.

Действительно, всю вину в случившейся катастрофе Шмелев определенно возлагает на интеллигенцию — с ее антинациональным характером, безбожием, революционно-разрушительным началом. Она не ценила и не хотела замечать душу родины, ее высокую духовную культуру: «Молодежи выкалывали глаз правый, а на левый надевали очки, большей частью розовые. <…> Вырабатывали протестантов, а не мыслителей. Вырабатывали сектантов, вырабатывали, скажу, антихристиан, антирусских даже, интернационалистов-космополитов», уводили «к огням Европы, минуя чудесные российские светильники и лампады. И свет Христов, широкий и чистый свет, не вливался в души»9. Либеральная интеллигенция отвергла, предала и в конце концов погубила Россию. Совершилось «величайшее из убийств, еще неведомое истории, — убийство целой страны, убийство многомиллионного народа — растление его духа»10 (этот вердикт Шмелев выносит по отношению к событиям уже февральской революции).

Развенчивая политические платформы и социальные доктрины, от большевизма до демократии, единственной основой восстановления порушенной России Шмелев называет «Слово Животворящее, Слово Бога». В радостных упованиях на грядущее возрождение страны часто звучит имя Христово: «Наши пути прямые, пути Божьи, пути широкой души народной, объемлющей Любовью! Пути, творящие великую, братскую Россию! Душу свою выковать для этих путей надо! „Приидите вси вернии! приидите, труждающие и обремененные! чистии сердцем, приидите — и поклонимся Христову Воскресению!!“ Может подвигнуть себя, Россия?! Подвигни, дерзай, есть сила! Верю, — есть сила. Время идет, придет. Россия будет! Мы ее будем делать! Братски, во славу Христову делать!»11 Но «великую Христову Правду» еще только предстоит «свести на землю», и когда это произойдет, осуществится и всемирная миссия России: «Бога найти Живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру! <…> Нового человека явить миру, воплотившийся Образ Божий, Спаса!»12

В статьях Шмелева обнажен процесс обновления писателем собственного мировоззрения, в них различимы отголоски богоискательских теорий начала века, заметны мотивы Владимира Соловьева — в интенции сведения Христовой правды на землю, выявления «нового человека», т. е. богочеловека. И если в написанных сердцем повестях и рассказах Шмелева всегда ощутима живая связь, соединяющая человека с Творцом, проявлен ответный ток небесной любви, явственен покров и защита Всевышнего, то попытки рациональных религиозно-философских построений писателя подчас превращаются в экзальтированную риторику. Заметим, что, в отличие от собратьев по перу, у Шмелева нет идеи о неуничтожимой, надмирной Святой Руси. Россию христианскую надо заново «творить», «выковывать», «делать».

При всем огромном сострадании Шмелева-художника к человеку, народу и стране, вопрос о смысле страданий оставался для него неразрешимым. Писатель не мог удовлетвориться богословскими объяснениями наличия зла в мире. В переписке с И. А. Ильиным Шмелев признается, что не в силах проникнуть в тайну Божественного замысла: «Я не могу понять, зачем весь этот „огород“ — человечество! <…> Я не постигаю — грехопадения, обреченности всего и — Искупления! Очевидно, не надо постигать. В этом смысле этот-то „ум“ — враг. Творцу все было ведомо изначала: зачем же — все?! Что за игра ?!.. что за опыт ?! И чего же он стоил, этот опыт!? Лучше бы уж — не он!»13 Ивану Сергеевичу было трудно довериться Богу, не случайно он с таким тщанием воссоздавал свою именно детскую, не рефлексирующую веру в бессмертном «Лете Господнем». Если Зайцев внутреннее, выстраданное убеждение выражал в максиме: «Последние тайны справедливости Божией, зла, судеб мира для нас закрыты. Скажем лишь так: любим Бога и верим, плохо он не устроит»14, то для Шмелева эта мысль была скорее мучительным самозаклинанием.

Обратимся к другим представителям русского православного зарубежья15. Леонид Федорович Зуров (1902–1971), младший современник Шмелева и Зайцева, — талантливый прозаик, превосходный стилист. Для него характерно широкое, обобщенное изображение исторического времени. И в центре всех его книг — «Россия. Ее поле. Ее небо, ды-хание»16. Повесть «Отчина» посвящена истории Псково-Печерского монастыря в годы Ливонской войны, походу Ивана Грозного на Псков, убийству игумена Корнилия. Тональность книге задает эпиграф: «Из крестов скована Русская земля, и чрез кресты восходит солнце». Удивительно, насколько емкий

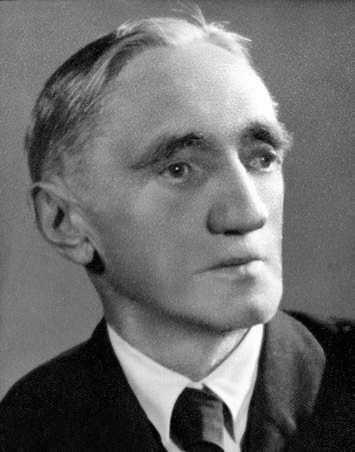

Иван Александрович Ильин

Леонид Федорович Зуров

художественный символ нашел автор, в нем прочитываются многообразные христианские смыслы: крест как страдание и как крепкое оружие духовное; путь света, Солнца Правды, — жертвенный.

Книга о военной беде и обороне Русской земли написана в стилистике древнего сказания. Открывается она картиной разорения родного края, сопрягаемой с гимном псковской земле («Славна земля Твоя, Святая Троица. Каменные пригороды сторожат на холмах Твои воды и земли, крестьянскою молитвою тянутся к Тебе монастырьки озерные и луговые церкви»17). Писатель запечатлел крестный путь Руси, которая предстает в «Отчине» как земля святая, осеняемая иконами, оглашаемая колокольным звоном и молитвенным пением.

В историю русской литературы Зуров вошел также как автор повести «Кадет» и романов «Древний путь», «Поле». Эти произведения посвящены эпохе русского лихолетья, годам Первой мировой и Гражданской войн. Художник запечатлел образ родины на разломе русской истории. Трагический раскол народа, вакханалия братоубийства, когда смерть человека становится заурядным явлением, крушение вековых нравственных устоев — таково содержание его произведений. Сопрягаются, противопоставляются, борются два мира: света, чистоты и радости — и насилия, ужаса, террора. Революция предстает как разгул жестоких древних стихий. Звучит тема быстрого расшатывания нравственных опор, на которых держалась жизнь, в том числе и в самой консервативной, крестьянской среде. «Его влечет та таинственная соборность, которая составляет силу и прелесть необъятного русского поля, исторического древнего пути России, та первозданная суровость, почти инстинктивная слитность с природой, которая присуща русскому человеку»18, — отмечал Н. Андреев.

Эпический взгляд автора постоянно сопрягает происходящее не только с историей России, но и с промыслительным действием высших сил, и в этом проявляется православное мироотношение автора. Поэтому в его книгах нет сокрушений о бессмысленности бытия или проклятий миру, которые можно обнаружить у некоторых эмигрантов-литераторов. Надо мужественно сопережить вместе с народом посланное Богом — таков императив автора. Отличает Зурова твердая вера в присутствие Всевышнего и Его Промысел, вера в надземный, светлый Божий мир, в котором рано или поздно окажутся страдальцы и праведники. Частное событие, судьба человека вписываются в высший план. Ничто не случайно, все имеет свою предысторию и, самое главное, имеет свое будущее. Человеческая душа предстоит перед лицом вечности. Персонажи — как правило, люди верующие, в них живет сопричастность высокой радости, Божественной тайне бытия.

В прозе Зурова современность постоянно соотносится со страданиями и крестной жертвой Спасителя. Символ России, пошедшей «древним путем» Христа — на Голгофу, России распинаемой и погребаемой, видится в Плащанице, к которой приникает герой в романе «Древний путь». Очевидно, что художественная историософия Зурова близка к той, что воплощена Борисом Зайцевым.

Близко знавшие Зурова люди вспоминали: «Он остро переживал трагизм положения христиан в Советской России, разрушение церквей, гонения на пастырей и паству и подавление исконного русского духа. <…> Он мог писать только о России, о ее исторических путях и судьбах, о русском народе с его возможностями высшего духовного подъема и крайнего падения»19. Писатель полагал, что освобождение России «придет вследствие религиозно-духовного возрождения нашего народа, придет изнутри, и этот процесс возрождения потребует значительного количества времени»20.

Христианская традиция в творчестве Василия Акимовича Никифорова (1900–1941), писавшего под псевдонимом «Василий Волгин», проявилась в камерных жанрах.

Если Зуров преимущественно эпик, овладевший крупной романной формой, то Волгин — мастер миниатюры, этюда, лирической задушевной прозы. Ее отличают тонкий отточенный стиль, колоритная образность, напевная тональность.

Эпиграфом к книгам Волгина могут послужить тютчевские строки: «Утомленный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя». Многочисленные рассказы, зарисовки, миниатюры складываются в тихую задушевную песню о России. Во времена беззаконий, гонений, обрушившихся на родную землю, среди моря страданий Волгин отыскивает зерна христианской любви, рисует персонажей, которые хранят Святую Русь в своем сердце. Это странники, богомольцы, церковнослужители, юродивые, которые утешают страдающий народ, лечат души, очищают

Василий Акимович Никифоров (Никифоров-Волгин) со своим учеником Алешей Ридигером, будущим Патриархом Алексием II

сердца. «Никифоров-Волгин — очень русский писатель, отдавший свое сердце, преклонивший свой слух земле»21, — отмечал С. Нарышкин.

Вместе со своими героями автор размышляет «о таинственных жутких путях русской души, о величайших падениях ее и величайших восстаниях, — России разбойной и России веригоносной»22. Повесть «Дорожный посох» написана в форме дневника сельского священника, которому довелось пережить войну, революцию, арест, издевательства безбожников, приговор к расстрелу (автор пророчески описал свою собственную судьбу и кончину). Эта книга — тихий плач о родной земле, до боли любимой героем. «Вся русская земля истосковалась по Благом Утешителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все чают Христова утешения. Я иду к ним…»23, — заключает герой свой рассказ. Чудом избегнувший смерти, батюшка несет страдающим людям евангельский свет.

Волгин — одни из первооткрывателей темы преследования верующих, гонений на Церковь в Советской России. «Здесь у писателя нередки апокалипсические настроения и видения. Но, тем не менее, как истинный христианин, он не теряет веры в возможное духовное возрождение человека, в духовное обновление Руси»24.

Две России постоянно присутствуют в художественном мире Волгина: разбойная, вбивающая гвозди в Богородичную икону, — и монашеская, молитвенная. Народ раскрестившийся, со «звериным ликом» — и молельщики, ищущие правды, свершающие «светоподательные подвиги». Разгул насилия и произвола не порождает отчаяния, что подметил А. Амфитеатров: «Сквозь великую грусть, внедряемую в душу трогательною книгою, таинственно светит некий теплый, кромешной тьмы не рассеивающий, но издалека ее путеводно пронизывающий, упованием бодрящий луч»25. Выразительный образ-символ создает писатель в зарисовке «Пасха на рубеже России». Однажды он оказался на берегу Чудского озера, на тогдашней границе. Хотя родина захвачена безбожниками, но в псковской глуши еще идут службы, и с другой стороны рубежа автор слышит благовест — «так звонила Россия к Пасхальной заутрене». Подлинная Россия — в этих праздниках, службах, колоколах. Стоя на берегу и слушая звон, автор «крестится на Россию», в лице своих святых и праздников выросшую до образа-иконы тысячелетнего православного царства.

Как в прозе Зайцева и Зурова, у Волгина постоянно ощутим высший план бытия. В его книгах историософия России предстает как метафизическая битва света и тьмы. «Заутреня святителей» — сказ о том, как Николай Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский идут по заснеженной русской земле, служат заутреню в церковке в глухом Китежском лесу. Никола объясняет, почему так близка ему Русь, она — «кроткая дума Господня… Дитя Его любимое… Неразумное, но лю́бое». В революцию русский народ обагрил себя кровью, и святые молятся о его покаянии и спасении, благословляют «на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь»26. В этом финале явственна отсылка к стихиям блоковских «Двенадцати», а в заступничестве святых — надежда на преодоление ледяного мрака.

Среди поэтов русского рассеяния можно назвать немало имен, в чьем творчестве присутствовали евангельские образы и мотивы. Ностальгия по утраченной родине рождала мысли о разлуке, кончине, вечности, и они выводили к религиозным темам. Цельное, всеобъемлющее христианское мирочувствие проявилось, например, в поэзии А. Гессена, И. Савина, С. Бехтеева.

Недолог был творческий путь Алексея Владимировича Гессена (1900–1925). Самое значимое его произведение — поэма «Горькие травы» (1925), это попытка, по словам Г. Струве, «дать в историческом преломлении, в смене ярких картин, проникнутых цельным историко-идеологическим подходом, генезис русской смуты»27, показать проникновение западных идей на русскую почву и то, как они изменяли здесь образ жизни целых поколений. В поэме проходят образы императоров (предпочтения автора отданы Александру III), декабристов, народовольцев, марксистов, большевиков — вплоть до современности, которой посвящена последняя, самая драматическая глава поэмы, «Дети». Поколения революционных борцов предстают как отравители России, которые в конце концов превратили ее «в братскую могилу воспоминаний и надежд». Поэма, по мнению М. Дунаева, «поражает мудростью исторических прозрений, которыми

Алексей Владимирович Гессен

была обделена либеральная интеллигенция России. Гессен развивает образ: русское поле, засеянное дурными заморскими семенами»28.

В заключительной главе автор покидает родину, прощается с Петроградом, и ряд образов города на Неве, порожденный русской литературой, дополняется еще одним:

«Город-пожарище, город-чудовище, — Город-Голгофа, прости!» На Голгофе был пропят Спаситель, фигура Которого мерещилась на улицах революционного Петрограда Александру Блоку. И текст первой части этой главы наполнен аллюзиями из «Двенадцати»: матросы и комиссары, ветер и одинокий фонарь… Вторая же часть откровенно контрастна по отношению к первой. Поэт молитвенно взывает ко Всевышнему о спасении отчизны. Мерно звучит торжественный четырехстопный анапест:

Дай мне злобу к враждебным и верность к любимым,

Дай мне когти кошачьи и преданность пса,

Дай мне знать, что за далью, за кровью, за дымом

Неизменен Твой лик и нетленна краса!.. <…>

Дай мне сердце, как воск, и оправь его сталью,

Сделай кротким, как голубь, и сильным, как вол, Дай увидеть за дымом, за кровью, за далью, — Нерушимым и славным Твой светлый престол29.

Трагическими раздумьями наполнено и заключение поэмы. Гессен с душевной болью пишет о том, как на родине народ «глумится и пляшет, после жатвы лихой осмелев», «нивы осквернены», а земля — в «кровавом дурмане». У беженцев и изгнанников руки «повисли, как плети, и тела омертвели от ран»… Но они не впадают в безверие или отчаяние. У поэта, как и у его страдальцев-соратников, —

Только сила душевная крепла,

За ударом встречая удар,

Только сердце под грудою пепла

Всё таит нехладеющий жар… <…>

Верь — над про́клятой грешной землею

Воссияет Христова Любовь,

Выйдет пахарь — послушной сохою

Подымать непокорную новь30.

Надеждой на возрождение отчизны и упованием на помощь Божию завершаются раздумья православного поэта над судьбами родины.

Поэт Сергей Сергеевич Бехтеев (1879–1954) в своих эстетических и идейных предпочтениях во многом противоположен А. Гессену. Но объединяет их глубокая православная вера, проявлявшаяся в личном исповедании и в творчестве. Жизненный путь Бехтеева продолжался 75 лет. Историческое бытие России прошлой и будущей он, в отличие от своих собратьев-поэтов, неразрывно связывал с идеей монархии, и стержневыми его темами стали воспевание родины и чаяние царя. В среде эмиграции, в том числе православной, где имели место и антимонархические настроения, Бехтеев оставался убежденным почитателем убитого государя. К 1917 г. относится стихотворение-молитва «Боже, Царя сохрани», где поэт взывает ко Господу:

Гнусность измены прости

Темной, преступной стране;

Буйную Русь возврати

К милой, родной старине…

Завершается оно дерзновенной мольбой: «Боже, отдай нам Царя, Боже, отдай!»31

Сергей Сергеевич Бехтеев

Стихотворения «Молитва», «Святая ночь», «Боже, Царя сохрани», «Россия» в конце 1917 г. Бехтееву удалось переслать в Тобольск находящимся в заключении государю и его семье. Строки «Молитвы» стали широко известны в среде эмиграции и обрели второе звучание в России 1990-х гг.:

…Владыка мира, Бог вселенной!

Благослови молитвой нас

И дай покой душе смиренной

В невыносимый смертный час…

И, у преддверия могилы

Вдохни в уста твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов!32

Тема молитвы за врагов уникальна для русской послереволюционной лирики, у Бехтеева она звучит едва ли не в первые дни большевистской власти. Однако вскоре претерпевает понятную эволюцию. К 1921 г.

относится стихотворение «Миром Господу помолимся» с призывом молиться не только за обобщенные «грехи страны родной», но и за перечисленных в жутком ряду убийц, палачей, кощунственных безбожников, —

За безжалостных грабителей,

За мучителей Царей,

За насильников-растлителей

Наших жен и дочерей33.

Это, конечно, уже не «молитва кроткая за врагов», но развернутый антифра-зис: лирический герой исполнен гнева по отношению к беззаконникам, и понятно, что молится он об избавлении от врагов России, их уничтожении, разделяя известный призыв свт. Филарета Московского: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша»34. Об этом свидетельствуют его многочисленные стихи о палачах России, например, «Русская Голгофа»:

И воинство с «красной звездою», Приняв роковую печать, К кресту пригвождает с хулою Несчастную Родину-Мать!35

— и особенно стихотворение «Поверженный храм», где снос храма Христа Спасителя уподобляется Его распятию:

…И грелись молча русские Петры, Безмолвно обступив горящие костры. Москва постыдное молчание хранила, Казалось, совесть умерла и сгнила.

И ни один из роковых Иуд Петлей не кончил жалкий самосуд!36

Народ предстает в его стихах и как жертва, и как виновник:

Многогрешная, мятежная страна, Я ль тебе укор позорный брошу, Осужу ль страданий крестных ношу?

Возникает нетипичный для русской лирики образ Руси как падшей праведницы:

Для меня ты в язвах и нагая Та же Русь — родимая, святая, Во Христе юродивая мать, Не сумевшая в соблазнах устоять37.

Как Л. Зурова и И. Шмелева, Бехтеева можно назвать поэтом русской Голгофы. Стихи его, наполненные тревожно-скорбными интонациями, пронизаны болью за поругание православной веры, но и уверенностью в будущем ее торжестве. Говорят сами за себя названия его сборников — «Песни русской скорби и слез», «Песни сердца», «Святая Русь».

Поэту Ивану Ивановичу Савину (1899–1927), как и его современнику Алексею Гессену, была уготована короткая творческая жизнь: он прожил всего 27 лет. Единственный прижизненный сборник стихов «Ладонка» вышел в 1926 г. Но красоту и силу его строф успели оценить взыскательные критики и писатели зарубежья. В эмигрантской среде он стал одним из самых любимых поэтов.

«Иван Савин свидетельствует о своем страшном и героическом времени, и его поэзия — поэзия высоких обид и высокого гнева. Этот высокий гнев сочетался у Ивана Савина с высокой жертвенностью. Умереть за Россию, за ее честь — вот к чему призывала его поэзия»38, — писал И. Елагин. Гибель России поэт переживает как муку близкого, родного существа. В том, что торжествует стихия зла, есть вина и самого народа: «Над Русью бунт, костры из муки, / Народ, как раб, на плаху лег». В стихах Савина много перекличек с Блоком, в частности, тема возмездия развивается в одноименном стихотворении, наполненном парафразами из блоковской лирики. Савин называет исторические Иван Иванович Савин причины русской катастрофы: жизнь «без подвига», (Саволайнен)

безверье, забвение «дома Божия». Вина поколения в том, что оно оказалось не способно, не захотело —

Войти тихонько в Божий терем, И, на минуту став нездешним, Позвать светло и просто: Боже!39

Подобно С. Бехтееву, непримиримому к врагам Бога и отечества, Савин призывает к битве со злом, делая это в еще более экспрессивной форме:

Любите врагов своих… Боже, Но если любовь не жива?

Но если на вражеском ложе Невесты моей голова?

Но если, тишайшие были Расплавив в хмельное питье, Они Твою землю растлили, Грехом опоили ее?

Господь, упокой меня смертью, Убей. Или благослови

Над этой запекшейся твердью Ударить в набаты крови40.

В основе поэтического императива лежит евангельский завет «положить душу свою за други»:

…Зевнули орудия, руша Мосты трехдюймовым дождем. Я крикнул товарищу: «Слушай, Давай за Россию умрем!» В седле подымаясь, как знамя, Он просто ответил: «Умру». Лилось пулеметное пламя, Посвистывая на ветру41.

Силой чувства, болью сердца выделяется цикл стихотворений, посвященный погибшим родным. Возникает тема мученической смерти и голгофской жертвы, Креста, который для Савина осмысляется как русский крест :

Но знаю, но верю, что острый Терновый венец в темноте Ведет к осиянной черте Распятых на русском кресте, Что ангелы встретят вас, сестры, Во родине и во Христе42.

Самое известное в эмиграции стихотворение Савина — «Оттого высоки наши плечи…» — насыщено символикой белого цвета и блистающего света, а Россия предстает как святая страна, запечатленная на иконе:

Оттого высоки наши плечи, А в котомках акриды и мед, Что мы, грозной дружины предтечи, Славословим крестовый поход. <…> Да приидет!.. Высокие плечи Преклоняя на белом лугу, Я походные песни, как свечи, Перед ликом России зажгу43.

Савину принадлежат опыты в прозе и публицистике, очерки, литературнокритические заметки. Проникновенное эссе «Мечты» посвящено ровесникам-добровольцам, которые шли умирать ради спасения «золотой царевны» — России. Оно обретает историко-философский масштаб, взгляд устремляется в перспективу: «Все было и не кончилось, еще будет, еще не пройден долгий, тернистый путь, и мы не свернем с него никуда, пока бьется сердце, пока мы увидим Родину — Русь и ее волшебную мечту — красавицу из терема… Мы придем…»44 И самому себе, и читателю Савин задает вопрос: «А какой слух из России идет?.. Когда там опять по-Божьему станет?..»45 Упование на Божий суд, надежда на «Божий порядок» в родном отечестве — пожалуй, квинтэссенция его творчества.

* * *

Итак, прозаики и поэты первой волны эмиграции, остро переживая русскую катастрофу, видели ее истоки не только во внешних враждебных силах, но и в разрушительной идеологии образованной части общества, и в нравственном оскудении простого народа. Россия ХХ в. предстает в их творчестве как страна «терзаемая и терзающая». Однако в судорогах и кровавых вихрях истории они различают «Святую Русь», продолжающую жить и порождать современных подвижников, праведников, новых мучеников.

Художников сближало такое метафизическое представление о России. В их книгах актуализирована старинная мифологема русского исторического сознания — «Ки-теж-град». Истоки ее восходят к временам ордынского завоевания. С приходом новой орды, нового разорения земли этот образ оказался востребован вновь. Россия православная, молитвенная, с храмами и колокольным звоном не погибла, но скрылась до времени — то ли в глубине озера, то ли в небесной выси. «Дух России оказался вечно жив… Насколько есть в нем дуновение Духа Святого, настолько и жизнь»46, — восклицал Б. Зайцев; голоса родины различал С. Бехтеев: «И в наши дни мятущегося ада, / В дни торжества неслыханного зла, / Из потонувшего в пучинах Китеж-гра-да / Подземные гудят колокола»47.

Россия подлинная — та, что идет путем Христа на Голгофу и в величии своего жертвенного подвига и мученичества отождествляется (в поэтической символике, конечно) с Самим Господом, — так возникает образ «иконы России», перед ликом которой молятся и каются, или России, распятой и погребенной, но которая непреложно воскреснет и восторжествует: «Всех убиенных помяни, Россия, Егда приидеши во царствие Твое!»48 В книгах русских эмигрантов жила вера в то, что эта сокровенная Россия вновь явит себя миру, возродится как страна православная. Поэты говорили «через века с грядущим новым поколеньем», которое «полюбит древний быт Святой страдальческой России и снова храмы воскресит для православной Литургии»49.

Однако надежды на близкое освобождение и скорое духовное возрождение родины сталкивались с иной реальностью. Вести из России Советской, с ее «безбожными пятилетками», разорением крестьян, массовыми репрессиями, безостановочным сносом церквей наполняли сердца изгнанников болью и горечью. Образ России православной все более удалялся в мир небесный, мир «Вечной России», которая, Бог весть, вернется ли когда-либо во плоти на свою обезображенную и оскверненную землю. Мировая война и последующая за ней война холодная внесли новые ноты в эмигрантскую художественную историософию России, ставшую предметом осмысления писателей второй волны (Борис Ширяев и др.). В самой Советской России выражать даже иносказательно христианский взгляд на историю было проблематично, да и православно мыслящих художников вплоть до 1990-х гг. практически не появлялось, за считанными исключениями (Ю. Лощиц, В. Крупин). Не так много их было и в самиздате (вспомним прекрасную поэзию Александра Солодовникова).

Христианское художественное мировоззрение с трудом находило свой путь, этот процесс продолжается в наши дни. Истоки его — в творчестве православных писателей первой волны русской эмиграции. Конечно, они не могли себе представить, как сложатся судьбы России в конце ХХ и начале XXI в., с какими новыми вызовами столкнется ее народ, какие возникнут угрозы, внутренние и внешние, самому ее историческому существованию. Лишь отдельные философы, и здесь нельзя не вспомнить И. А. Ильина, прозревали возможное развитие событий.

Но и сегодня нам близка метафизическая убежденность литераторов в пребывающей на небесах и в вечности России Святой, с ее сонмом подвижников и новомучеников. Русским читателям дорога их горячая вера, непреклонная любовь к родине, верность православию. В нынешнюю эпоху нравственного релятивизма, когда забывается исторический опыт России и стремительно исчезают в общественном сознании ее культурно-религиозные ценности, их слово звучит по-прежнему вдохновляюще.

Список литературы Голгофская страна: художественная историософия России в поэзии и прозе русского зарубежья

- Амфитеатров А.В. Тоска по Богу // Никифоров-Волгин В.А. Заутреня святителей: Избранное. М., 1998. С. 482-498.

- Бехтеев С. С. Грядущее. Стихотворения / Сост. Г. С. Счастная. СПб., 2002.

- Варшавский В. С. [Рец.:] Л. Зуров. Поле // Совр. записки. 1938. Т. 66. С. 453-454.

- Величковская Т.А. О Л. Ф. Зурове // Зуров Л. Ф. Обитель. М., 1999. С. 567-590.

- ГессенА.В. Горькие травы // Заглоба (Белукова) В.Б. «Нехладеющий жанр» поэзии. Лирика Алексея Гессена. М., 2001. С. 31-48.

- Дунаев М.. М. Православие и русская литература: В 6 ч. Ч. 6. М., 2000. С. 439.

- Елагин И.В. [Рец.:] Ладонка // Новое русское слово. 1959. 15 февр.

- Заглоба (Белукова) В.Б. «Нехладеющий жанр» поэзии. Лирика Алексея Гессена. М., 2001.

- Зайцев Б. К. Отблески Вечного. Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / Сост., вступ. ст., и коммент. А. М. Любомудрова. СПб., 2018.

- Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 11т. / Сост., вступ. ст. и примеч. Т.Ф. Прокопова. М., 1999-2001.

- Ильин И.А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1935-1946) / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 2000.

- Исаков С.Г. Забытый писатель // Никифоров-Волгин В. Дорожный посох: Избранное. М., 1992. С. 330-339.

- Кудрявцев В. Дома и в лодке с Леонидом Зуровым // Зуров Л.Ф. Обитель. М., 1999. С. 591-615.

- Нарышкин С. Певец Бога и земли // Никифоров-Волгин В. Заутреня святителей: Избранное. М., 1998. С. 469-474.

- Никифоров-Волгин В.А. Заутреня святителей: Избранное / Сост., предисл. А. Н. Стрижев. М., 1998.

- Савин И. Избранное: Стихотворения, проза, драма, литературная критика, публицистика / Ред.-сост., автор вступ. статьи М. Е. Крошнева. Ульяновск, 2006.

- Струве Г.П. Венок на могилу А. Гессена / К. Зайцев, Г. Струве, П. Струве // Возрождение. 1925. 12 июля. № 40.

- Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи. Т. 1. М. 1873.

- Шмелев И. С. Собр. соч.: В 8 т. / Сост. Е. А. Осьмининой. М., 1998-2000.