Инфраструктурная среда проектного обучения в российских вузах: взгляд экспертов

Автор: Певная М.В., Шуклина Е.А., Тарасова А.Н.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 3 (120), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Внедрение проектного обучения в российские вузы характеризуется неоднородностью, связанной с разными стартовыми возможностями и стратегиями его реализации. Эффективность инфраструктуры проектного обучения невозможно проанализировать в связи с дефицитом исследований по данной тематике. Цель исследования – выявить характеристики инфраструктурной среды проектного обучения в российских университетах на основе анализа экспертных оценок, провести эмпирическую типологизацию вузов с учетом нормативной, организационной и информационной составляющих, а также установить взаимосвязи между уровнем развитости инфраструктуры и стратегическими приоритетами университетов в сфере реализации проектного подхода. Материалы и методы. Исследование основано на применении средового подхода. Эмпирический сбор данных осуществлялся с марта по апрель 2024 г. путем полуформализованного экспертного интервью по целевой выборке. Опрошено 65 экспертов – администраторов и организаторов проектного обучения 49 региональных российских университетов из 32 городов с охватом всех федеральных округов РФ. Использован алгоритм иерархической кластеризации методом внутригрупповых связей для систематизации вузов по 13 показателям, характеризующих инфраструктуру проектного обучения. Результаты исследования. В статье представлена эмпирическая типология российских вузов по степени сформированности инфраструктурной среды проектного обучения. В качестве кластеров выделены университеты с комплексной интеграцией проектного обучения, демонстрирующие зрелую нормативную, организационную и цифровую инфраструктуру; учебные заведения, находящиеся в стадии активного формирования проектной среды, с развивающейся нормативной и организационной базой при ограниченных цифровых возможностях; учреждения, обладающие точечными элементами поддержки проектного обучения и высоким потенциалом к дальнейшему развитию. Сделан вывод о прямом влиянии уровня инфраструктуры на масштаб внедрения проектного обучения: чем более она развита, тем больше возможностей у учебного заведения реализовывать массовый подход в проектном обучении. Обсуждение и заключение. Представленная типологизация университетов по сформированности инфраструктурной среды имеет большое значение для обобщения и сравнительного анализа результатов проектной деятельности. Материалы статьи будут полезны не только исследователям, но и руководителям, стремящимся развивать проектное обучение в своем вузе.

Проектное обучение, организационное развитие университетов, модели организационной интеграции, развитие российских университетов, экспертный опрос, трансформация высшего образования, инфраструктурная среда проектного обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/147251784

IDR: 147251784 | УДК: 378.111 | DOI: 10.15507/1991-9468.029.202503.402-421

Текст научной статьи Инфраструктурная среда проектного обучения в российских вузах: взгляд экспертов

EDN:

Модель реализации проектноориентированных образовательных программ различного профиля (бака-лавриат/специалитет, магистратура), предполагающих групповое выполнение проектов полного жизненного цикла, была утверждена на федеральном уровне в 2017 г.1 Однако в условиях масштабных управленческих инноваций в российском высшем образовании опыт внедрения проектного обучения в деятельность учебных заведений с разными стартовыми возможностями, логикой и пониманием результативности данного процесса оказался неоднозначным.

Проектное обучение в системе высшего образования – технология освоения студентами профессиональных компетенций путем реализации теоретических и прикладных проектов, ориентированных на решение реальных задач [1]. Она интегрирует образовательный процесс в профессиональную среду, обеспечивая взаимодействие с внешними парт-нерами2 [2], способствует развитию исследовательской и инновационной деятельности [3].

Ключевые характеристики проектного обучения включают:

– установку на конечный результат, т. е. достижение значимых практикоориентированных образовательных и профессиональных целей;

-

- интердисциплинарный подход, обеспечивающий развитие интегративного мышления и комплексных компетенций [4];

-

– коллаборацию и командную работу, способствующие эффективному взаимодействию всех субъектов проектной деятельности [5];

-

- интерактивность и активное участие, направленные на повышение

самостоятельности и ответственности студентов [6];

– систему контроля, мониторинга и обратной связи: рефлексию и самореф-лексию всех субъектов образовательного процесса [7; 8].

Успешная реализация проектного обучения требует формирования культуры проектной деятельности студентов и преподавателей [9], а также совершенствования системы управления данным обучением через координацию усилий на всех уровнях управления, взаимодействие с участниками учебного процесса и внешними партнерами3 [2].

Создание инфраструктурной среды, представляющей совокупность материально-технических, нормативных, организационных, информационных, кадровых ресурсов, обеспечивающих эффективную реализацию проектного обучения, является важной составляющей совершенствования процесса его управления. При этом недостаток официальной статистики и значимых обобщающих научных публикаций по изучаемой тематике демонстрируют дефицит данных для аналитики. Минимально количество комплексных исследований, интегрирующих информацию об особенностях организации проектного обучения в российских вузах, происходящих изменениях образовательной среды и практик социального взаимодействия в ходе внедрения такого обучения в высшей школе. Отсутствует понимание того, каким образом создание и развитие инфраструктурной среды проектного обучения включено в стратегическое управление вузом, соотносится с прогнозируемыми результатами и реальными достижениями студентов; к каким социальным эффектам изучаемый подход приводит, с какими препятствиями сталкиваются в региональных вузах организаторы и кураторы проектного обучения.

Цель исследования заключается в анализе экспертных оценок инфраструктурной среды проектного обучения в российских учебных заведениях, эмпирической типологизации вузов на основе нормативной, организационной и информационной составляющих; выявлении связи особенностей инфраструктурной среды и стратегических направлений политики вузов в области проектного обучения.

Проектное обучение является динамичной и адаптивной системой, направленной на подготовку студентов к профессиональной деятельности [10], обеспечивая интеграцию образования с реальными задачами и потребностями общества и бизнеса. Изучение характера и уровня сформированности инфраструктурной среды проектного обучения – необходимое условие его совершенствования и дальнейшего развития.

Обзор литературы

Анализ публикаций по тематике исследования проводился на основе базы данных eLIBRARY и Scopus , результаты которого сопоставлялись с данными Google Scholar . В базе Scopus по ключевому слову project-based-learning обнаружены 14 231 научных материалов, опубликованных с 1978 г. Рост научного интереса к данной проблематике наблюдается с 2000 г. (более 50 статей в год), в 2020 г. опубликовано 1 295 работ. Наиболее изучаемый аспект проектного обучения в вузах – его результативность, связанная с происходящими изменениями в жизни студентов и их характеристиках [11–13]. Доминирующей темой анализа среди исследователей становится образовательная среда реализации проектного обучения в подготовке инженеров [14] или специалистов IT-отрасли [15]. Н. И. Наумкин с соавторами доказывают, что в основе средового подхода к обучению лежит мобилизация имеющихся ресурсов для формирования целенаправленно организованной образовательной среды, состоящей из кадровых ресурсов, регламентирующих нормативно-правовых документов, организационных ресурсов, методической системы [14]. В. С. Хамидулин отмечает, что в специально созданной среде, где реализуется проектно-ориентированное обучение, должны достигаться два результата: развитие навыков обучающихся и создание «артефактов или продуктов» [3].

Управление проектным обучением рассматривается в образовательных программах или направлениях подготовки [16] в контексте его моделирования в отдельных вузах и определения организационной политики [3]. Исследователи отмечают разнообразие организационных моделей, обосновывают преобладание методов и технологий учебного процесса, ресурсов организации учебной и практической деятельности в качестве средств формирования способностей студентов над содержанием учебных программ при внедрении проектного обучения [16].

В течение последних лет наблюдается увеличение числа исследований по теме моделирования образовательного процесса и среды с целью расширения предпринимательского сообщества через проектное обучение [17] или решения общественных задач посредством социально-ориентированного проектного обучения [18]. Наряду с психологопедагогическим сопровождением студенческих проектов, важными аспектами обеспечения их результативности, по мнению ученых, является документальное сопровождение, материальное обеспечение необходимым оборудованием. Ученые, внедряющие данный подход, обозначают его важность и выявляют сложности технологического сопровождения взаимодействия студентов с кураторами проектов, внешними заказчиками посредством специально созданных цифровых ресурсов и платформ [18].

Обзор научных источников демонстрирует повышенный исследовательский интерес к социально-психологическим, педагогическим аспектам организации проектного обучения в российских и зарубежных вузах. При этом практически повсеместно авторами отмечается важность и значимость ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технологического, информационного, документационного) этого процесса в контексте достижения заявленных и ожидаемых результатов. С этой точки зрения, актуальность исследования предопределена дефицитом данных, оценивающих развитие образовательной среды российских вузов с опорой на ресурсный подход. Новизна авторского подхода заключается в структурировании ресурсного обеспечения проектного обучения как среды его реализации в высшей школе.

Нормативные ресурсы проектного обучения в вузе - совокупность документов, определяющих правила, стандарты и условия организации, проведения и оценки проектного обучения. Значимыми организационными ресурсами являются центры проектного обучения, специализированные отделы в структуре вуза, которые занимаются организацией проектной деятельности, распределением ресурсов, подбором кадров и взаимодействием с внешними партнерами; система управления и поддержки проектной деятельности, гарантирующая исполнение административных процессов, координацию и контроль над проектами, оценку результатов и совершенствование образовательных программ, а также партнерство [19].

Кадровое обеспечение и партнерская среда, т. е. специалисты, внешние эксперты и партнеры, сеть выпускников, представители профессиональных сообществ и бизнеса, которые приглашаются для участия в проектах в качестве наставников, консультантов или спонсоров – дополнительная подсистема инфраструктурной среды проектного обучения [20].

Одной из ключевых составляющих данной инфраструктурной среды, обеспечивающих его эффективность, является информационная и цифровая инфраструктура: платформы для управления проектами, образовательные платформы и LMS (системы управления обучением), модульные системы (Moodle или Canvas) поддержки размещения образовательных ресурсов, проведения онлайн-занятий и оценки результатов; облачные сервисы и базы данных4, которые расширяют возможности управления проектами, их эффективностью [21], связью с другими инновационными элементами учебного процесса [22], ресурсами для привлечения и мотивации субъектов образовательного процесса [23], способствуя успешному внедрению и развитию проектного обучения в высшей школе [24].

Инфраструктурная среда проектного обучения оказывает большое влияние на качество и эффективность проектной деятельности, интеграцию выпускников вуза в профессиональную среду5 [25]. Сильная инфраструктура позволяет учреждениям создавать практико-ориентированные образовательные программы, более успешно взаимодействовать с внешними партнерами, повышая значимость учебного процесса в обеспечении конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Стратегическое управление проектным обучением в вузе и уровень развития его инфраструктурной среды тесно взаимосвязаны: эффективно организованное управление определяет степень совершенствования инфраструктуры, которая, в свою очередь, поддерживает стратегические цели и задачи проектного обучения. Высокий уровень инфраструктурной поддержки позволяет учебному заведению интегрировать проектное обучение в основную образовательную программу, расширять его доступность для студентов и обеспечивать стабильные условия для взаимодействия с внешними партнерами [26], что повышает качество обучения, способствует подготовке конкурентоспособных специалистов и укрепляет позиции университета на образовательном рынке.

При разработке данной темы авторы столкнулись с рядом трудностей на уровне методологии, методики и техники исследования. К методологическим трудностям можно отнести недостаточную теоретическую проработанность категории «инфраструктурная среда проектного обучения» в отечественной и зарубежной науке, что потребовало применения средового подхода, его интеграции с управленческими и институциональными теориями, разработки собственной концептуальной рамки с выделением нормативной, организационной и информационной подсистем, учета ограниченной применимости существующих универсальных моделей институционализации проектного обучения к специфике региональных вузов.

Методические трудности заключались в отсутствии апробированных инструментов оценки сформированности инфраструктурной среды проектного обучения, что обусловило необходимость разработки авторской системы показателей, состоящей из 13 элементов, балансировки между глубиной экспертной информации и формализуемостью данных полуформализованных интервью.

Технические трудности были связаны с ограниченным доступом к внутренним нормативным документам и данным вузов, неравномерностью их цифрового присутствия (сайты, платформы и публичные отчеты), потребностью стандартизации экспертных оценок для целей кластерного анализа.

Материалы и методы

Методология . При разработке методологии исследования использовался средовой подход к концептуализации проблем и барьеров организации и реализации проектного обучения в российских вузах и их типологизации. Он предполагает комплексное рассмотрение инфраструктурной среды проектного обучения в единстве трех составляющих (нормативно-правовой, организационной, информационной подсистем), дает возможность учитывать их функциональное назначение и структурное содержание, динамику становления и уровень сформи-рованности в разных типах образовательных организаций. Человекоориентиро-ванность средового подхода заключается в понимании роли групповых социальных субъектов, включенных прямо и/или косвенно в образовательный процесс, его организацию и управление, ориентации на анализ системы межсубъектного взаимодействия. Средовой подход позволяет оценить совокупность условий, факторов и средств, необходимых для создания модели проектного обучения с учетом внутренней и внешней среды регионального вуза [27].

Применение этого подхода к исследуемой проблеме позволяет анализировать проектирование новой образовательной среды как многомерного пространства, адекватного потребностям всех субъектов образовательного процесса, реализованного в рамках проектного обучения, соответствующего тенденциям и динамике современной культуры. Средовой подход – гибкий, лабильный методологический инструмент, учитывающий разнообразие институциональной среды, региональных особенностей, ресурсов и специфики образовательных организаций разного типа, перспективы совмещения потребностей студенческого сообщества, требований рынка, работодателей и заказчиков проектов в рамках разных моделей организации проектного обучения, возможности и ограничения управленческих подходов иерархии образовательного менеджмента.

Данный подход позволяет увидеть методологический и организационный потенциал проектируемой модели реализации проектного обучения в совмещении макроуровня условий институциональной среды и микроуровня возможностей проявления субъектной агентности как основы формирования личности студента, его профессиональной самоидентификации. Гибкость этого метода заключается в возможности мониторинга быстрых социальных изменений в образовательной сфере и социальных преобразований ее обусловливающих.

Сравнивая лучшие российские практики организации проектного обучения, ученые Открытого университета Сколково и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» выделили следующие изменения в образовательных учреждениях:

– модернизацию образовательной модели, интеграцию проектной работы в процесс обучения;

– изменения в организации учебного процесса (внедрение проектного обучения на отдельных специальностях, институтах в целом);

– создание подразделений, курирующих проектную деятельность, появление новых структурных единиц, реализующих проектные форматы

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»);

– повышение квалификации, обучение и переобучение кураторов, введение новых образовательных форматов привлечения практиков, специалистов, преподавателей;

– появление новых каналов информации, проектных порталов и площадок6.

На основе результатов обзора литературы и анализа представленных кейсов в авторской методике были выделены три структурных компонента или измерения образовательной среды (нормативно-правовая база, организационная инфраструктура и информационная среда), которые могут трансформироваться в соответствии с реализуемой в вузе организационной политикой. В каждом компоненте конкретизированы 13 элементов инфраструктуры проектного обучения, фиксирующих степень трансформации нормативно-правового регулирования реализации проектного обучения, его организационную и информационную ресурсную обеспеченность.

Выборка. Объектом исследования стали администраторы и организаторы проектного обучения региональных российских университетов (выборка целевая). Метод сбора социологической информации – полуформализованное экспертное интервью. В выборку вошли 65 экспертов, в том числе 5 проректоров вузов, 10 руководителей институтов, структурных подразделений разного профиля, 20 руководителей и заместителей специализированных подразделений по проектному обучению (офисов, департаментов, управлений). Эксперты представляли 49 высших учебных заведений РФ из 32 городов, охватив все федеральные округа. Экспертные позиции отражают организацию проектного обучения в девяти национально-исследовательских университетах, в семи федеральных университетах, шести опорных, четырех ведомственных и 23 учреждениях высшего образования, относящихся к категории «иные». Привлеченных к исследованию экспертов характеризует высокий уровень компетентности в области управления проектным обучением: 56 чел. проходили профессиональную переподготовку, повышение квалификации по данной тематике. Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили готовность (согласие) к сотрудничеству.

Должностные характеристики экспертов: профессорско-преподавательский состав (46 %), административноуправленческий персонал (54 %). Распределение экспертов по федеральным округам: Дальневосточный (4,6 %), Крымский (1,5 %), Приволжский (15,4 %), Северо-Западный (6,2 %), Сибирский (21,5 %), Уральский (21,5 %), Центральный (20 %), Южный (9,2%). Стаж работы в высшем образовании: до 3 лет (9 %), от 3 до 10 лет (26 %), свыше 10 лет (65 %). Среднее – 8,17 лет. Наличие научной степени экспертов: доктор наук (23 %), кандидат наук (52 %), без научной степени (25 %).

Процедура исследования . В рамках эмпирического исследования, проведенного в период с марта по апрель 2024 г., характеризовалась инфраструктура организации проектного обучения в региональных российских вузах, его ключевые управленческие процессы, представления образовательного менеджмента об эффективности, результативности проектного обучения в логике формирования трансформирующей агентности студентов (изменений их знаний, умений, навыков, намерений к действиям, а также осознания субъектности как профессионалов и граждан своей страны). Анализировались особенности интеграции проектного обучения в образовательный процесс разных российских вузов.

В ходе работы выявлены три типа вузов с разными инфраструктурными моделями проектного обучения. Они сформированы на основе оценок экспертов по 13 показателям, характеризующих инфраструктуру проектного обучения. С учетом полученных данных произведена разбивка вузов по алгоритму иерархической кластеризации методом внутригрупповых связей, осуществлена дополнительная проверка и верификация классификации вузов с помощью метода двухэтапной кластеризации. Результаты кластеризации совпали.

Результаты исследования

Нормативно-правовая, организационная, информационная подсистемы проектного обучения в оценках экспертов. Для полноценного анализа инфраструктурной среды проектного обучения использовался экспертный опрос, позволивший получить обоснованные оценки, выявить неочевидные проблемы, определить эффективность существующих организационных механизмов, а также актуальность и доступность имеющихся в вузах ресурсов. Мнения экспертного сообщества о наличии условий для реализации проектного обучения в региональных учебных заведениях России, состоянии и степени сформированности инфраструктуры проектного обучения представлены в таблице 1.

По мнению экспертов, институционализация проектного обучения в региональных вузах РФ характеризуется неоднозначной динамикой. С одной стороны, наблюдается формирование базовых элементов нормативно-правового и организационного сопровождения данной образовательной практики.

Т а б л и ц а 1. Инфраструктура проектного обучения в региональных вузах в оценках экспертов

T a b l e 1. Project-based learning infrastructure in regional universities: expert assessment

|

Элементы инфраструктуры проектного обучения / Elements of project-based learning infrastructure |

Доля вузов / Share of universities, % |

|

Нормативно-правовая база / Regulatory framework Общеуниверситетское положение о проектном обучении / University-wide regulations on project-based learning Положение об отделе (департаменте, офисе) организации проектного обучения / Regulations on the department (office) for organizing project-based learning Нормативно-правовые документы, регламентирующие проектное обучение в отдельных подразделениях университета / Regulatory documents governing project-based learning in individual divisions of the university Методические рекомендации по реализации проектного обучения, инструкции для сотрудников / Methodological recommendations for the implementation of projectbased learning, instructions for teaching staff Методические документы по проектному обучению, ориентированные на студентов / Student-focused project-based learning methodological documents Организационная инфраструктура / Organizational infrastructure Общеуниверситетский проектный офис, работающий на все институты / A university-wide project office serving all institutes Специализированное подразделение по организации проектного обучения в отдельном институте (школе) / A specialized unit for organizing project-based learning in a institute (school) Департаменты, сопровождающие проектное обучение на отдельных факультетах, направлениях / Departments supporting project-based learning in faculties Информационная среда / Information environment Общеуниверситетская платформа для организации проектного обучения / A university-wide platform for organizing project-based learning Цифровая платформа для организации проектного обучения в отдельном институте, школе, факультете / A digital platform for organizing project-based learning in a separate institute, school, or faculty Специальный IT-сервис для заказчиков/партнеров / Special IT-service for customers/ partners IT-сервис для взаимодействия проектных команд и реализации студенческих проектов / IT-service for interaction of project teams and implementation of student projects IT-ресурсы для обучения кураторов, ППС, научных сотрудников вузов, вовлеченных в проектное обучение / IT-resources for training curators, teaching staff, and research staff of universities involved in project-based learning |

51 35 41 59 53 65 31 33 31 22 18 29 39 |

Источник : здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами на основании статистической обработки эмпирических данных.

Source : Hereinafter in this article all tables were compiled by the authors based on statistical processing of empirical data.

В ряде университетов разработаны общеуниверситетские положения, методические рекомендации, функционируют проектные офисы, свидетельствующие о признании значимости проектного подхода и стремлении к его интеграции в университетскую среду.

В то же время фиксируется ограниченность масштабного внедрения проектного обучения в структурные подразделения. Отсутствие нормативного оформления проектной деятельности на уровне факультетов и школ, редкое присутствие специализированных подразделений (проектных отделов, департаментов, офисов), ответственных за ее реализацию, указывает на незавершенность институционализации. Формирование единой иерархии нормативных, организационных и методических компонентов находится в настоящее время на промежуточной стадии, что отражает специфику управленческой трансформации в образовательных организациях.

По мнению экспертов, стоит подчеркнуть состояние информационной среды, обеспечивающей проектное обучение. Несмотря на нарастающий тренд цифровизации образовательного процесса, использование специализированных IT-ресурсов и цифровых платформ при поддержке проектной деятельности представлено ограниченно. Точечно реализовано внедрение цифровых сред взаимодействия проектных команд, сервисов для внешних партнеров и обучающих IT-модулей для преподавателей и кураторов, что может указывать на организационные и технологические вызовы вузам при переходе к цифровым форматам сопровождения проектного обучения.

Таким образом, в оценках экспертов текущая конфигурация инфраструктурной среды проектного обучения отражает наличие ресурсов для дальнейшего развития и сохраняющиеся институциональные ограничения. Значимым направлением совершенствования является развитие нормативной базы и управленческих механизмов на уровне факультетов и образовательных программ, а также целенаправленное расширение цифровых инструментов и сервисов, способствующих координации и поддержке проектной деятельности.

Инфраструктурная среда проектного обучения в вузах разного типа. Данное исследование обобщенно характеризует инфраструктурную среду проектного обучения российских вузов, при этом отмечаются различия в условиях его организации, реализации, стратегиях управления и др. В таблице 2 представлены характеристики организации проектного обучения в российских вузах, классифицированных по формальному критерию (национальный исследовательский, федеральный, опорный, ведомственный и др.) и уровню сформи-рованности инфраструктуры проектного обучения.

Лидирующие позиции по уровню инфраструктуры проектного обучения занимают федеральные университеты, наравне с опорными вузами. Достаточно высокий уровень их организационной инфраструктуры связан с наличием специализированных подразделений и офисов для организации проектной деятельности. Нормативно-правовая база и информационная среда сформированы меньше.

В национальных исследовательских университетах усовершенствована нормативно-правовая компонента проектного обучения при недостаточном уровне организационной и информационной подсистем.

Опорные университеты имеют самый высокий балл по категории нормативно-правовой базы, демонстрируя повышенное внимание к регламентации проектного обучения. Менее развита их организационная инфраструктура. Значителен разрыв между нормативноправовым и информационным обеспечением проектного обучения.

Для ведомственных вузов характерна низкая степень сформированности инфраструктуры проектного обучения: наименьший сводный индекс и малые показатели нормативно-правовой базы, организационной инфраструктуры и информационной среды. Эти вузы могут сталкиваться с трудностями в развитии проектного обучения в связи с нехваткой соответствующих ресурсов и административной поддержки.

Т а б л и ц а 2. Распределение вузов по типам в зависимости от степени сформированности инфраструктуры проектного обучения

T a b l e 2. Distribution of universities by type depending on the degree of development of the project-based learning infrastructure

|

Типы вузов / Types of universities |

Нормативноправовая база / Regulatory framework |

Организационная инфраструктура / Organizational infrastructure |

Информационная среда / Information environment |

Сводный индекс сфор-мированности инфраструктуры / Composite index of infrastructure development |

|

Национальный исследовательский / National Research |

2,6 |

2,0 |

1,7 |

2,1 |

|

Федеральный / Federal |

2,1 |

2,8 |

1,6 |

2,2 |

|

Опорный / Flagship |

3,0 |

2,5 |

1,2 |

2,2 |

|

Ведомственный / Departmental |

1,3 |

1,3 |

0,8 |

1,1 |

|

Иные / Others |

2,4 |

2,0 |

1,4 |

1,9 |

Примечание : сформированность инфраструктуры показана по индексу, который рассчитан как среднее арифметическое всех оценок инфраструктуры в порядковой шкале от 0 (минимальное значение) до 5 (максимальное значение).

Note : The development of infrastructure is shown by an index, which is calculated as the arithmetic mean of all infrastructure assessments on an ordinal scale from 0 (minimum value) to 5 (maximum value).

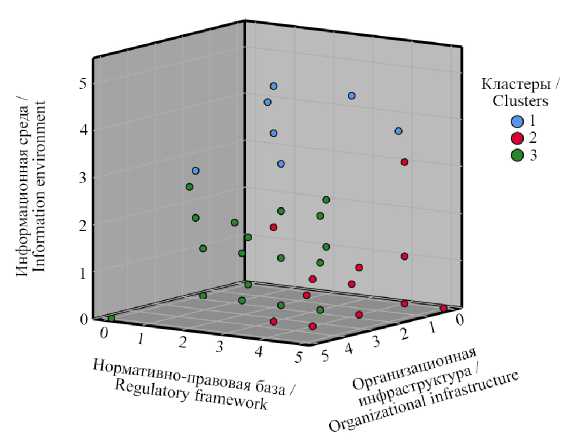

Типология российских вузов по уровню развития инфраструктурной среды проектного обучения. На основе алгоритма иерархической кластеризации выделено три кластера вузов, соответственно, три модели инфраструктурной среды проектного обучения (рис. 1): модель комплексной интеграции проектного обучения в образовательную среду вуза, модель активного развития инфраструктуры проектного обучения, модель с развивающимся потенциалом проектного обучения.

Кластер 1 «Лидеры комплексной интеграции проектного обучения». К этому кластеру относятся 7 вузов – лидеров по внедрению проектного обучения на уровне всего университета. Об этом свидетельствует наличие общеуниверситетских положений о проектном обучении, проектного офиса и единой платформы для координации учебных проектов. Данные учебные заведения обладают развитой системой взаимодействия, включающей партнеров и заказчиков проектов, а также поддерживающей структурой для проектных команд. Вузы этого кластера активно используют проектное обучение на протяжении нескольких лет, демонстрируя его зрелую интеграцию в образовательный процесс.

Кластер 2 «Университеты в стадии активного развития инфраструктуры проектного обучения». В данном кластере находятся 15 университетов, которые активно развивают нормативную и организационную базу проектного обучения. В этих вузах формируются соответствующие организационные структуры для поддержки проектов, однако IT-инфраструктура для данного обучения пока недостаточно развита. Учебные заведения этого кластера находятся на этапе интенсивных преобразований, однако не обладают полным набором цифровых ресурсов для поддержки проектной работы на всех уровнях.

Кластер 3 «Вузы с развивающимся потенциалом проектного обучения». Этот кластер включает 27 университетов, где созданы некоторые базовые структуры, ответственные за проектное обучение, а также активно совершенствуются сервисы для подготовки преподавателей и научных сотрудников. Нормативная база для проектного обучения сформирована частично, отсутствует комплексная IT-инфраструктура. Вузы этого кластера имеют высокий потенциал для развития проектного обучения, однако пока находятся на начальной стадии структурных изменений.

В таблице 3 представлены обобщенные характеристики инфраструктуры проектного обучения каждого кластера.

Р и с. 1. Распределение вузов в инфраструктурной среде, балл

F i g. 1. Distribution of universities in the infrastructure environment, point