Использование некондиционного зерна в технологии комбикорма повышенной питательной ценности

Автор: Алтынбаева Г.К., Баймуханова Д.Б.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Технология пищевой и перерабатывающей промышленности

Статья в выпуске: 3 (133), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается комплексная переработка некондиционного зерна и побочных продуктов переработки сельскохозяйственного сырья в технологии получения комбинированного корма с повышенной питательной ценностью. Предложен метод обработки корма полиштаммовой молочнокислой закваской на основе цельносмолотой соевой муки и отходов переработки соевых бобов присутствии 0,5%-ого раствора лактозы. Установлены оптимальные режимы биоферментации корма: pH - 5,2, температура среды - 25°С. Отмечено увеличение в готовом продукте редуцирующих веществ на 23,3%, сырого протеина до 12,8%. Предлагаемый способ в производстве комбикорма позволяет переработать некондиционное зерно пшеницы, получить белковую массу, утилизировать отход производства - соевый шрот, таким образом, исключить источники загрязнения окружающей среды.

Комбинированный корм, некондиционное зерно, отходы производства, полиштаммовая закваска, молочнокислые бактерии

Короткий адрес: https://sciup.org/140290414

IDR: 140290414 | УДК: 664.76 | DOI: 10.48184/2304-568X-2021-3-10-18

Текст научной статьи Использование некондиционного зерна в технологии комбикорма повышенной питательной ценности

На современном уровне развитая промышленности, в производстве комбикормов огромное значение придается экономии материальных ресурсов, снижению их себестоимости и выпуску комбикормов высокого качества. В Казахстане при производстве комбикормов существует проблема обеспечения комбикормовых предприятий в достаточном количестве качественным сырьем, позволяющим производить разнообразные комбикорма, сбалансированные по питательным веществам в соответствии с физиологическими потребностями сельскохозяйственных животных и птиц. Многие отрасли пищевой промышленности, перерабатывая сельскохозяйственное сырье, образуют отходы, большинство из которых являются вторичными сырьевыми ресурсами [1, 2].

Из всего многообразия сырья [3-8], используемого в промышленных технологических процессах, растительное сырье на сегодняшний день является перспективным возобновляемым ресурсом, который может быть использован в качестве субстрата для выращивания микроорганизмов и производства закваски. Вместе с тем, для биоконверсии могут использоваться не только сельскохозяйственные культуры, но и отходы растительного происхождения (шелуха, лузга, отруби), а также побочные продукты переработки сельскохозяйственного сырья (барда спиртовых заводов, меласса, рафинадная патока, жмыхи, отходы крахмалопаточных и сахарных заводов). В этом случае возможно утилизировать отходы, загрязняющие окружающую среду.

Возобновляемое растительное сырье представляет большой интерес для промышленной биотехнологии в кормопроизводстве [9].

На севере Казахстана основные источники возобновляемого сырья – возделываемые зерновые культуры. Являясь крупнейшей зерновой державой, Казахстан засевает большие территории гектаров зерновыми культурами, из них 70% отведено под пшеницу. В южных районах Казахстана выращивают подсолнечник, кукурузу, сою, рапс, рис, сахарную свеклу, многие овощи и фрукты. Казахстан имеет огромные ресурсы растительного сырья, что особенно способствует развитию биотехнологии. В силу чрезвычайной распространенности и восполняе-мости растительные углеводы могут служить прекрасным сырьем для целого ряда производств, в том числе и для микробиологических [10].

Поскольку Северный регион Казахстана находится в зоне рискованного земледелия, при существующей организации сельского хозяйства урожай на 80% зависит от погодных условий [1]. Дефицит продовольственных ресурсов, связанный со значительными колебаниями качественных и количественных показателей производимого зерна, приводит к необходимости приемки и переработки зерна, не соответствующего стандартам качества.

В то же время опыт работы предприятий, перерабатывающих зерно, свидетельствует о сравнительно низком уровне использования некондиционного зерна пшеницы, других злаковых и бобовых культур на продовольственные цели. Надо отметить, что традиционный подход к переработке поступающего на предприятие зерна заключается в предварительном доведении его качества до требований нормативной документации, с последующим направлением на переработку. Однако доведение качества зерна до требований стандартов не всегда технологически эффективно и экономически целесообразно, поэтому значительная часть некон- диционного зерна направляется на комбикормовые и технические цели.

Материалы и методы исследований

В качестве материалов для исследований использовали пшеницу фуражную, бобы соевые, шрот соевый, раствор лактозы.

Для выполнения работы использовали стандартные, общепринятые органолептические, физико-химические методы исследований.

Химические показатели сухих растительных ингредиентов и кормов: содержание азота и сырого протеина, воды, сырого жира, клетчатки, золы, фосфора, кальция, показатели качества жира определяли в соответствии с требованиями стандартов, применяемых в комбикормовой промышлен-ностипо ГОСТ 13496.4-93, 13496.3-92, 13496.15-97, 13496.2-91, 26226-95, 26657-97, 26570-95, 13496.18-85, 26593-85, 13496.1292; определение редуцирующих веществ по ГОСТ 12575-2001.

Результаты и их обсуждение

Разнообразие видов растительного сырья, которое может быть использовано для производства комбинированных кормов, диктует необходимость дифференцированного подхода к решению проблемы его биоконверсии, исходя из химических и физических свойств сырья, его локализации и экономических предпосылок.

В связи со сложившейся ситуацией все более актуальным в животноводстве становится расширение кормовой базы, в частности, использование нетрадиционных энергетических и белковых источников, т.е. повышение питательности малоценного кормового сырья и растительных отходов различных видов, в том числе и некондиционного зерна как недефицитного отхода полеводства.

Для исследований было выбрано сельскохозяйственное сырье, в частности некондиционное зерно пшеницы и отходы сои. Данный выбор обоснован утилизацией отходов сельскохозяйственного производства и актуальными проблемами кормового белка в Казахстане.

Посевы сои в нашей стране невелики, но постоянно расширяются. В мировом хозяйстве среди бобовых культур соя занимает первое место [11].

Существуют три основных способа переработки малоценного растительного сырья: физический, химический и биоло- гический [12-14]. Последний способ открывает для кормопроизводства неограниченные возможности.

Таким путем получается углеводнобелковый корм на основе малоценного растительного сырья, имеющий самое главное – высокую питательность [15]. В поисках более независимого и дешевого пути получения углеводно-белкового корма из некондиционного зерна в исследованиях было предложено вместо ферментных препаратов использовать специально разработанную закваску на основе соевой муки и шрота. Некондиционное зерно обрабатываем биологическим, то есть естественным способом с помощью специальных микроорганизмов, содержащихся в закваске, небольшое количество которой достаточно для обработки большого количества некондиционного зерна. При этом питательность зерна повышается более чем в 2 раза. Так 1 килограмм обработанного закваской некондиционного зерна по питательной ценности можно сравнить с 2-мя килограммами продовольственного зерна.

Некондиционное зерно – это материал, который обладает высоким содержанием углеводов – 70% и низким содержанием белка – 10-15% [15]. Кроме того, зерно в чистом виде плохо поедается скотом и имеет сравнительно низкую перевариваемость питательных веществ (табл. 1)[16].

Таблица 1 – Химический состав, переваримость и питательность некондиционного зерна [16]

|

Показатели |

Пшеница фуражная |

|

Содержание, % |

|

|

Сухого вещества |

85,2 |

|

Протеина |

12,3 |

|

Жира |

2,3 |

|

Клетчатки |

4,4 |

|

Сахаров |

1,5 |

|

Золы |

2,4 |

|

Энергетическая ценность |

|

|

Кормовые ед./кг |

1,16 |

|

МДж/кг |

11,4 |

|

Содержание в 1 кг |

|

|

Переваримого протеина, г |

108,0 |

|

Аминокислот, г |

|

|

лизина |

3,9 |

|

метионина+цистина |

4,1 |

|

триптофана |

1,8 |

|

Макроэлементов, г: |

|

|

кальция |

1,9 |

|

фосфора |

3,0 |

|

натрия |

0,1 |

|

Микроэлементов, мг |

|

|

меди |

3,2 |

|

железа |

41,0 |

|

йода |

0,2 |

Плохая разрушаемость в желудочнокишечном тракте клетчатки и низкое содержание питательных веществ не позволяют кормить животных некондиционным зерном в больших количествах. Рационы, насыщенные некондиционным зерном, не обеспечивают высокую продуктивность животных. Разработка экологически безопасных биотехнологических процессов конверсии этого вида сырья способствует получению ценного корма направленного действия [17].

Для эффективной деструкции углеводного комплекса некондиционного зерна была использована закваска на основе соевой муки и соевого шрота.

Со слов ученого Шаблина П.А. [16]: молочнокислые бактерии многоштаммовых биопрепаратов пробиотического направле- ния оздоровят, «вылечат» почву, увеличат на 300-500% урожайность здоровых растений и повысят иммунитет человека за счет питания до такого уровня, чтоб он не нуждался в помощи врача.

Для возбуждения молочнокислого брожения используют не только чистые культуры определенных штаммов молочно-кислых бактерий, но и «спонтанное брожение», при котором соединение муки с водой активирует жизнь микроорганизмов (молочнокислых бактерий, дрожжей, плесени и др.), населяющих муку, а также ферменты муки. Возникающие биотехнологические процессы всего лишь требуют направить их в нужную сторону.

Для высокой сбраживающей способности закваски должны обладать достаточным количеством витаминов группы В, Е, РР, моносахаридов, микроэлементов, аминокислот, в том числе незаменимых, и другими биологически активными веществами. До- бавление в питательную среду измельчен -ной, пророщенной пшеницы, смеси пшеничной муки второго сорта и ржаной обой -ной в разных количествах и другие комби -нации питательной среды с большим содержанием отрубянистых частиц, богатых полисахаридами, микроэлементами, витаминами и аминокислотами, улучшало биосин -тетическую и кислотообразующую активность микрофлоры заквасок [16].

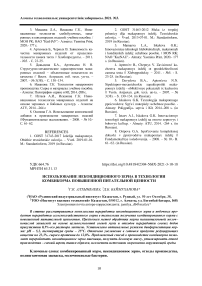

Для направленного культивирования полезной микрофлоры (дрожжей, молочнокислых бактерий) в питательных средах из муки различных сельскохозяйственных культур была принята соя, лидирующая по наличию незаменимой аминокислоты лизина, магния, железа, калия и суммы незаменимых аминокислот. На рис.1 представлена сравнительная диаграмма содержания важных элементов в различных злаковых и бобовых культурах (в мг/100г) [16].

Незаменимая аминокислота

Железо

Кремний

Магний

Калий

Сумма незаменимых аминокислот

Рисунок 1 - Содержание важных элементов в различных культурах [16]

Для приготовления закваски бобы сои очищали от сорной примеси, мыли под проточной водой, высушивали до влажности не более 15%, размалывали на лабораторной мельнице, просеивали через сито размером ячеек 0,6х0,6 мм.

Введение закваски осуществляли при рН 5,1-5,2 с внесением 0,5% раствора лак- тозы для активации молочнокислых бактерий, способных разрушить лактозу. К субстрату, состоящему из 1 части размола (0,6 части соевой муки и 0,4 части соевого шрота) и 2 части воды, нагретой до температуры 90-1000С, добавляли микробиологический препарат из расчета 0,1г на 1 кг субстрата и 0,5% раствора лактозы из расчета 100 г на 1 кг субстрата. Полученную таким образом закваску оставляли для созревания на 6 ч, а без лактозы на 12 часов при комнатной температуре.

Полученный таким образом посевной материал использовали при засеве некондиционного зерна. Для этого, в камеру объемом 3000 мл поместили измельченную пшеницу, увлажнили ее до содержания влаги 60% и добавили посевной материал. Ферментацию проводили в течение 3 суток (72 ч) в анаэробных условиях при температуре 250С с начальным рН 5,1-5,2. Спустя 36 часов в конце экспоненциальной фазы роста микроорганизмов для активации биосинтеза ферментов в субстрат вносили 0,5% раствора лактозы дискретно (из расчета 100 г на 1 кг сырья). Эффективность деструкции комплекса пшеницы оценивали по накоплению редуцирующих веществ в ферментолизате (табл. 2).

Таблица 2 – Эффективность процесса биодеструкции некондиционного зерна по накоплению редуцирующих веществ

|

Условия микробиологической обработки |

Содержание редуцирующих веществ, % |

|||||

|

время микробиологической обработки, ч |

||||||

|

12 |

24 |

36 |

48 |

60 |

72 |

|

|

Без внесения раствора лактозы |

2, 09+0,10 |

3,10+0,06 |

4,03+0,08 |

5,60+0,20 |

7,19+0,11 |

8,4+ 0,08 |

|

С внесением раствора лактозы через 36 часов ферментации |

2, 09+0,10 |

3,10+0,06 |

5,03+0,06 |

6,40+0,09 |

9,10+0,01 |

9,40+0,09 |

Через 72 часа ферментации разрушилось 51% клетчатки зерна. Содержание сырого протеина составило 12,8%, что на 4% больше, чем в нативной форме зерна пшеницы. Содержание редуцирующих веществ с внесением раствора лактозы на 23,3% больше, чем без внесения этого компонента.

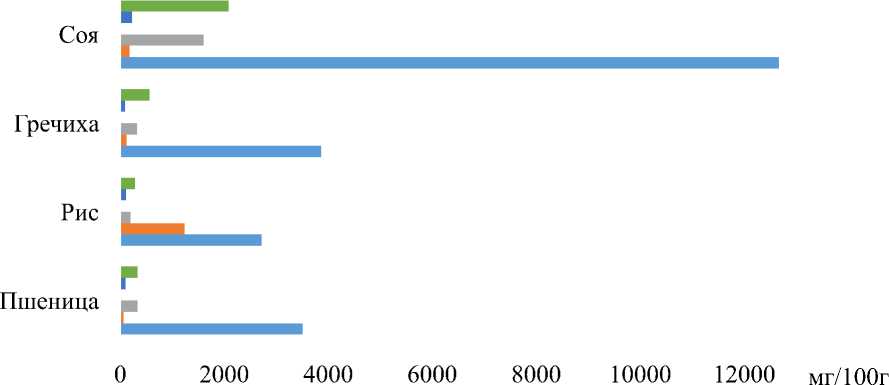

Результаты исследования послужили основой для разработки технологической схемы получения кормового продукта с использованием закваски на основе соевой муки и шрота (рис. 2).

Рисунок 2 – Технологическая схема кормового продукта путем переработки некондиционного зерна с использованием закваски на основе соевой муки и шрота

Таким образом, обработка некондиционного зерна (пшеницы) закваской на основе соевой муки и соевого шрота снижает содержание клетчатки в среднем на 51%, увеличивает сырой протеин на 4%. Биодеструкция некондиционного зерна эффективна при внесении 0,5% раствора лактозы. Содержание редуцирующих веществ в продукте выше на 23,3%.

Результатом исследования является получение кормового продукта, богатого биологически активными пребиотическими, пробиотическими компонентами.

Полученные экспериментальные данные определяют основные направления переработки некондиционного зерна пшеницы микробиологической закваской на основе соевой муки и соевого шрота для получения осахаренного объемистого корма для дальнейшего применения в качестве кормового продукта в животноводстве.

Заключение, выводы

Проведенный анализ литературы показал, что несоблюдение условий уборки и хранения зерна приводит к образованию большого количества некондиционного зерна (пшеницы) с повышенным содержанием клетчатки и низким содержанием в нем сахара.

Ключевым вопросом для молочного животноводства также является проблема нехватки протеина.

В исследованиях обоснована возможность использования некондиционного зерна в качестве сырья для получения корма повышенной питательной ценности и утилизации отходов переработки сои в применяемой в технологическом цикле закваски.

Важной задачей стал поиск активных штаммов микроорганизмов, способных перерабатывать клетчатку, обладающую высокой устойчивостью к разложению микрофлорой.

Максимальный выход редуцирующих веществ явился основным показателем эффективности процесса деструкции клетчатки зерна пшеницы. При указанных условиях отмечено максимальное содержание белка в ферментолизатах. Глубинные биоферментации осуществлялись при режиме: pH 5,2 и температуре среды 25°С, что позволило считать данные параметры оптимальными.

Установлено, что при обработке закваской, приготовленной на основе соевой муки и шрота, некондиционного зерна пше- ницы возможно получение белково-угле-водных кормовых продуктов для животноводства с содержанием сырого протеина до 12,8%. Используемая закваска снижает содержание клетчатки в некондиционном зерне в среднем на 51% и увеличивает сырой протеин на 4%.

Целенаправленное использование микроорганизмов способствует получению кормов стабильного качества. Технологическое действие микроорганизмов связано с образованием специфических биологически активных компонентов: органических кислот, бактериоцинов, ферментов, витаминов и пр., что способствует улучшению санитарно-микробиологических, органолептических показателей готового продукта.

Такие ферменты, как протеаза, амилаза, целлюлаза и их комбинации гидролизуют белки, крахмал, клетчатку и способствуют лучшему усвоению их организмом животных, усиливают и нормализуют процессы пищеварения.

Таким образом, используя микроорганизмы в качестве продуцентов ферментов и кормового белка, решены задачи исследований – переработка некондиционного зерна пшеницы в производстве корма, получение белковой массы, утилизация соевого шро-та(отхода производства), которые могут быть источниками загрязнения окружающей среды.

Работа выполнена в 2020-2021 годах в рамках темы АР08956521 «Обоснование использования некондиционного зерна и побочных продуктов переработки растительного сырья в технологии приготовления комбинированного корма с повышенной питательной ценностью», финансируемой Министерством образования и науки Республики Казахстан.

Список литературы Использование некондиционного зерна в технологии комбикорма повышенной питательной ценности

- Коломейченко, В.В. Современные резервы увеличения производства кормов // Вестник ОрелГАУ. – 2012. - № 1(4). – С. 32-38/

- Guil-Guerrero, J.L., Ramos, L., Moreno, C., Z´u˜niga-Paredes, J.C., Carlosama-Y´epez, M., Ruales, P., Plant-food byproducts to improve farm-animal health. // Animal Feed Science and Technology. – 2016. Vol. 220. – P.121-135

- Oster M., Reyer H., Keiler J., et al., Comfrey (Symphytum spp.) as an alternative field crop contributing to closed agricultural cycles in chicken feeding, Science of the Total Environment. – 2020. – Vol.742 – 140490; https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140490

- Kimberly C. McCuistion, Peter H. Selle, Sonia Yun Liu, Robert D.Goodband, Sorghum as a Feed Grain for Animal Production, Sorghum and Millets (Second Edition), Chapter 12 // Chemistry, Technology and Nutritional Attributes, 2019, PP 355-391, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811527-5.00012-5

- Mai Anh Ton Nu, Karoline Blaabjerg, Hanne DamgaardPoulsen, Effects of high moisture airtight storage of barley with exogenous enzymes on phosphorus digestibility of barley fed to pigs alone or in combination with soybean meal // Animal Feed Science and Technology, 266 (2020).- 114530

- Kadnikova, Olga; Altynbayeva, Gulnara; Aidarkhanov, Arman; идр. Potential analysis of implementation of developed technology for processing of sewing and knitting fabrics: International Scientific/ Environmental and Climate Technologies. Riga, LATVIA Energy Procedia. – 2017. – Т. 128.: PP. 411-417.

- Kadnikova, O., Altynbayeva, G., Kuzmin, S., Toretayev, M., Khabdullina, Z. Ecological Feasibility ofApplying Technology in Recycling Garment and Knitwear Production // Environmental and Climate Technologies, 2019, 23(2), PP. 291-309

- Kadnikova, O., Altynbayeva, G., Kuzmin, S., Aidarkhanov, A., Shaldykova, B.Recycling of production waste as a way to improve environmental conditions // Energy Procedia, 2018, 147, PP. 402-408

- Гореликова Г.А. Основы современной пищевой биотехнологии: Учебное пособие /. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2010. – 100 с.

- Ездаков, Н.В, Шерстобитов В.В, Левицкий А.П, и др. Перспективы применения ферментных промышленных препаратов в отрасли кормопроизводства. – Киев: Упр. По печати, 2012. – 89 с.

- Смирнова В.Д. Отходы производства концентрированных белковых продуктов из сои как сырье для получения кормовых добавок: автореф. дис. канд. техн. наук: 03.01.06 / Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева. - М., 2012. - 19 с.

- Алимова Ф.К., Тазетдинова Д.И., Тухбатова Р.И., Биотехнология. Промышленное применение грибов рода Trichoderma Учебно-методическое пособие. - Казань: УНИПРЕСС ДАС, 2007. – 234 с.

- Алимова Ф.К,. Скворцов Е.В., Мельникова Т.А., [и др.] Использование Trichoderma в процессе переработки отходов спиртового производства // Вестник биотехнологии. – 2007. - № 3. – С. 22-26.

- Гнеушева И.А. Павловская Н.Е. Биотехнологические методы обработки растительного сырья «Инновационный потенциал молодых ученых - АПК Орловской области». Сборник материалов региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 35-летию Орловского государственного аграрного университета. - Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2010. - С. 66-68.

- Гнеушева, И.А. Горькова И.В, Дедков В.Н. Биотехнологические подходы для получения белково-углеводных кормовых добавок для животноводства Развитие инновационного потенциала агропромышленного производства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 24 ноября 2010 года. - Орел: Изд-во ОрелГАУ, 2010. - С. 45-48.

- Витавская А.В., Кулажанов К.С., Хасиев Х.Х. Живая пища и зерновой хлеб спасут население планеты / LAP Lambert AcademicPublishing, 2013. – 604 c.

- Сушкова, В.И., Г.И. Воробьева Безотходная конверсия растительного сырья в биологически активные вещества / - М.: ДеЛи принт, 2011.– 16 с.