Исследование физико-химических свойств продуктов разделения пахты яблочным пектином

Автор: Боброва А.В., Новокшанова А.Л., Шибарева А.Д.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (54), 2024 года.

Бесплатный доступ

Экспериментальные исследования проводили в условиях Вологодской области. Объектами исследования служили пахта, концентрат яблочного пектина, продукты разделения пахты: белковая и водная фазы. Целью работы являлось исследование физико-химических свойств белковой и водной фракций, отделяемых при фракционировании пахты пектином. Для этого готовили водный раствор яблочного пектина с массовой долей 6,5 %. Этот раствор вносили в пахту в таком количестве, чтобы получить четыре варианта смеси пахты с концентрациями пектина в смеси: 0,3; 0,6; 0,9 и 1,2 %. После выдержки в течение 10-12 ч при температуре 8-10 оС каждая система расслоилась на две фазы. Верхняя фаза представляла собой прозрачный текучий раствор желто-коричневого цвета, а нижняя - непрозрачную вязкую систему белого цвета. При исследовании массовой доли белка обнаружено, что наибольшее содержание в белковой фракции достигнуто при содержании пектина 0,6 %. При определении активной кислотности установлено, что диапазон рН в обеих фазах находился в интервале от 6,8 до 7,2 единиц, что соответствует нейтральной и слабокислой среде и значительно выше изоэлектрической точки казеина, равной 4,6. Титруемая кислотность белковой фазы выше по сравнению с исходной пахтой и с водной фазой, что связано с повышенным содержанием молочных белков концентрированием пектина, для которого также характерно проявление кислотных свойств. Установлено достоверное понижение удельной электропроводимости белковой фазы по сравнению с водной. По-видимому, это можно объяснить увеличением содержания всех компонентов, в том числе высокомолекулярных, в данной фазе, что ограничивало подвижность ионов. Предполагаем, что наблюдаемый механизм фракционирования обусловлен взаимодействием белкового компонента с пектиновым. Значение рН, равное 6,8-7,2 единиц, говорит о том, что концентрирование и отделение белка произошло, не достигая изоэлектрического состояния казеина. В совокупности это указывает, что полисахарид осаждался вместе с молочными белками.

Пахта, яблочный пектин, белковая фаза, водная фаза, массовая доля белка

Короткий адрес: https://sciup.org/149145836

IDR: 149145836 | УДК: 637.247 | DOI: 10.52231/2225-4269_2024_2_141

Текст научной статьи Исследование физико-химических свойств продуктов разделения пахты яблочным пектином

Фракционирование – это одно из ключевых направлений переработки пищевого сырья и, в частности, молочного. Производство сыра и творога, известное с древних времен, включает стадию отделения белковой составляющей молока от водной фазы методом кислотной или сычужно-кислотной коагуляции.

В новейших технологиях наиболее прогрессивным методом фракционирования молочного сырья является мембранная обработка. При всех достоинствах этой технологии ее распространение в промышленности ограничено высокой стоимостью оборудования, потребностью в больших объемах сырья для достижения эффективности процессов и необходимостью специальной водоподготовки для восстановления мембран.

В 1999 году А.Г. Храмцовым был предложен метод фракционирования обезжиренного молока путем добавления к исходному сырью нативного полисахарида – пектина. Механизм этого разделения имеет молекулярно-кинетические основы взаимодействия пектина с гидроколлоидами молочного сырья, а интенсивность процесса определяется комплексом гидродинамических, физико-химических и технологических показателей [1, 2, 3]. Образующиеся в результате такого разделения фракции, по мнению авторов представляли собой концентрат натурального казеина и сывороточно-полисахаридный раствор [1, 4, 5].

Достоинствоэтогоразделениясостоитввозможностиосуществления процессов при небольших объемах производства с использованием доступного оборудования и не требует технического переоснащения молочного завода.

Большинство исследований авторами данной технологии проведено с использованием в качестве исходного сырья обезжиренного молока. Наименее изучены основы осаждения белковой составляющей молочного сырья путем внесения пектина в пахту. При сравнительно невысокой энергетической ценности и низком уровне липидов в пахте содержится значительное количество биологически активных веществ. Это прежде всего относится к фосфолипидам – основному комплексу антисклеротических веществ. Фосфолипиды обладают выраженными биологическими свойствами и играют важную роль в нормализации жирового и холестеринового обмена. Они также участвуют в активации липидного обмена, способствуют выведению холестерина из организма. Достаточно высокое их содержание в питании способствует накоплению в организме белка, тогда как отсутствие их или недостаток в пищевом рационе способствуют отложению жира. Кроме того, пахта представляет большую ценность как источник лецитина, нормализующий уровень холестерина в плазме крови и участвующий в регулировании холестеринового обмена [5, 6, 7]. Однако именно специфические особенности белкового и липидного состава пахты могут оказать свое влияние на термодинамическую устойчивость системы и физико-химические показатели фракций, отделяемых при фракционировании пектином [8].

Для молочной промышленности важной проблемой остается комплексная переработка всех составных частей молока. Необходимость рационального применения вторичного молочного сырья, в частности, пахты является сущностью «бережливого производства», обеспечивающего конкурентоспособность предприятия.

Цель исследования

Исследование физико-химических свойств белковой и водной фракций, отделяемых при фракционировании пахты пектином.

Методы исследований

Экспериментальные исследования выполнены в лабораториях кафедры технологии молока и молочных продуктов ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

Для проведения эксперимента использовали пахту, полученную на линии преобразования высокожирных сливок при производстве крестьянского масла.

Для фракционирования пахты использовали яблочный пектин со степенью этерификации 70 %, соответствующий требованиям ГОСТ 29186-91.

Для этого за два дня до начала цикла готовили раствор пектина 6,5 % концентрации. Оставляли раствор на два часа до набухания при температуре 8–10 оС, затем протирали через сито для получения однородной консистенции.

Накануне эксперимента готовили четыре варианта смеси пахты и 6,5 % раствора полисахарида с концентрациями пектина в смеси: 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 %. Образцы выдерживали в течение 10–12 ч при температуре 8–10 оС.

Физико-химические показатели продуктов разделения определяли с использованием инфракрасного анализатора MPA Bruker, удельную электропроводимость – с использованием кондуктометра Эксперт, титруемую кислотность – индикаторным методом по ГОСТ 3624-92, активную кислотность – потенциометрическим методом на приборе РН-150МИ по ГОСТ 32892-2014.

Коэффициент концентрирования белка рассчитывали как отношение содержания белка в белковой фракции к белку в водной фракции по формуле:

В = Wб/Wв, (1)

где В – коэффициент концентрирования белка

Wб – массовая доля белка в белковой фракции, %

Wв – массовая доля белка в водной фракции, %

Результаты и обсуждение

Физико-химические показатели пахты соответствовали требованиям стандарта [9]. Массовая доля белка в пахте составила (3,0±0,5) %, массовая доля сухих веществ – (8,7±0,1) %, массовая доля жира – (0,3±0,09) %, титруемая кислотность – (16±0,5) оТ, активная кислотность – (6,7±0,1) единиц рН, удельная электропроводимость – (4,15±0,09) мСм/см.

После выдержки в течение 10–12 ч при температуре 8–10 оС каждая система расслоилась на две фазы. Верхняя фаза представляла собой прозрачный текучий раствор желто-коричневого цвета, а нижняя – непрозрачную вязкую систему белого цвета.

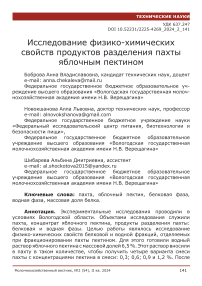

Диаграмма на рисунке 1 демонстрирует содержание белка в продуктах разделения пахты яблочным пектином. По полученным данным наибольшее содержание белка в образцах достигнуто при содержании пектина в пахте с массовой долей 0,6 %.

Рисунок 1 – Содержание белка в водной и белковой фракции в зависимости от массовой доли пектина в пахте

Как известно, в системах с двумя фазами a и b какой-либо компонент может присутствовать в обеих фазах. Для таких случаев справедливо распределение Нернста, при котором отношение концентраций (С) в обеих фазах постоянно [10]:

Сa/Сb = const.

В условиях данного эксперимента соотношение Нернста, определяемое по концентрации белка в обеих фракциях, не соблюдалось. Возможно, это связано с ограничением условий эксперимента тем, что в анализе образцов и соответствующих расчетах в качестве главного критерия использована протеиновая составляющая, без учета углеводной, а именно, пектина. Значения коэффициента концентрирования белка (В), рассчитанные по формуле 1, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Коэффициент концентрирования белка в зависимости от массовой доли пектина в смеси

Массовая доля пектина в смеси, % Коэффициент концентрирования белка

|

0,3 |

1,4 |

|

0,6 |

18,0 |

|

0,9 |

36,3 |

|

1,2 |

78,0 |

Результатыисследованиякислотностиобеихфракцийпредставлены в таблице 2.

Таблица 2 – Тируемая и активная кислотности в белковой и водной фракциях

|

Массовая доля пектина в смеси, % |

Титруемая кислотность в фазах, оТ |

Активная кислотность в фазах, единицы рН. |

||

|

белковая |

водная |

|||

|

белковая |

водная |

|||

|

0,3 |

32±1,9 |

20±1,9 |

7,0±0,06 |

7,2±0,06 |

|

0,6 |

35±1,9 |

13±1,9 |

7,0±0,08 |

7,0±0,06 |

|

0,9 |

37±1,9 |

16±1,9 |

6,9±0,08 |

6,9±0,05 |

|

1,2 |

35±1,9 |

16±1,9 |

6,8±0,06 |

6,8±0,07 |

Учитывая величину рН во всех образцах, можно однозначно утверждать, что механизм разделения белковой и водной составляющей пахты отличался от кислотной коагуляции казеина. Наблюдаемый диапазон рН в обеих фазах находился в интервале от 6,8 до 7,2 единиц, что соответствует нейтральной и слабокислой среде и значительно выше изоэлектрической точки казеина, равной 4,6.

Незначительное увеличение титруемой кислотности белковой фазы по сравнению с исходной пахтой и с водной фазой, во-первых, указывает на повышенное содержание белка кислого характера, какими являются молочные белки. Во-вторых, может свидетельствовать о концентрировании пектина, для которого также характерно проявление кислотных свойств.

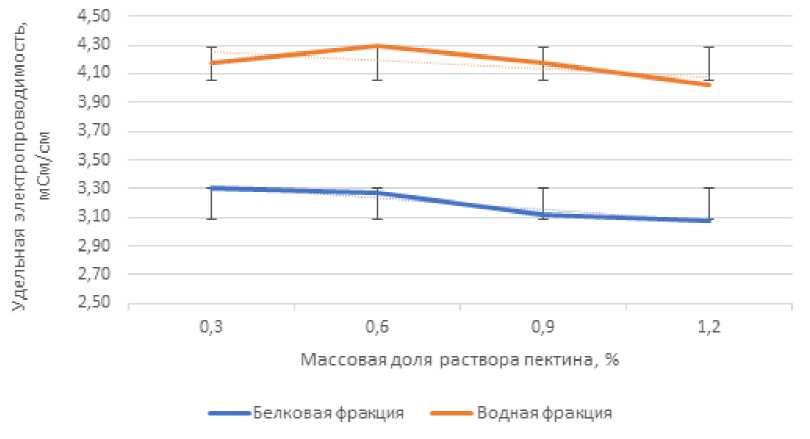

Установлено достоверное понижение удельной электропроводимости белковой фазы по сравнению с водной, что показано на рисунке 2. При этом удельная электропроводимость белковой фазы выходила за границы 4,0–6,0 мСм/см, характерные для молока [11]. По-видимому, это можно объяснить увеличением содержания всех компонентов, в том числе высокомолекулярных, в данной фазе, что ограничивало подвижность ионов.

Рисунок 2 – Изменение удельной электропроводимости белковой и водной фракций в зависимости от массовой доли пектина в пахте

По показателю удельной электропроводимости можно косвенно судить о наличии заряженных частиц в смеси, в первую очередь, катионов солей и анионов кислот [11]. Из-за больших размеров сывороточные белки и казеин передвигаются медленно, по этой причине подвижность ионов снижается, что приводит к уменьшению удельной электропроводимости и хорошо согласуется с полученными данными. Также снижение электропроводимости связано с повышением вязкости и усилением ионных взаимодействий [12]. Следовательно, изучение физико-механических свойств белковой фракции пахты представляет и научный и практический интерес в технологии осаждения этого сырья пектином.

Заключение

Предполагаем, что наблюдаемый механизм фракционирования обусловлен взаимодействием белкового компонента с пектиновым. Оба гидроколлоида представляют собой полианионы, однако при увеличении концентрации внесенного раствора пектина в пахту отсутствовал рост титруемой кислотности в водной фазе. Сохранялось значение рН на уровне 6,8-7,2 единиц, следовательно, концентрирование и отделение белка произошло, не достигая изоэлектрического состояния. В совокупности это указывает, что полисахарид осаждался вместе с молочными белками, чему могли способствовать несколько факторов.

Во-первых, формамолекулыпектина. Общеесвойствовсехпектинов –линейностьструктурихмолекулиналичиесвободныхреакционныхгрупп (-СООН), которые в водной среде при указанной нейтральной реакции ионизированы.

Во-вторых, наличие в пахте, как и в другом молочном сырье, не только коллоидного, но и свободного Са+2. Полярные карбоксильные группы пектина в пахте могут хорошо гидратироваться и способствовать ассоциации как с другими линейными полимерами пектина, так и с казеином. Несмотря на то, что суммарные заряды обоих гидроколлоидов отрицательные, между ними могут возникнуть контакты посредством кальциевых мостиков. О подобных перекрестных межмолекулярных сшивках карбоксильных групп пектиновых веществ через поливалентные катионы известно из ряда публикаций [10].

Работа выявила ряд узких мест, ограничивших выяснение механизма и других особенностей фракционирования пахты путем осаждения пектином, поэтому на следующем этапе исследования будут продолжены с расширением использованных методов.

Исследования выполнены в рамках темы Министерства сельского хозяйства РФ №124060400037-3 от 04.06.2024 г.

Список литературы Исследование физико-химических свойств продуктов разделения пахты яблочным пектином

- Трухачев, В.И. Теория и практика безотходной переработки молока в замкнутом технологическом цикле / В.И. Трухачев, В.В. Молочников, Т.А. Орлова. - Ставрополь: АГРУС, 2012. - 360 с.

- Трухачев, В.И. Основополагающие принципы высокоэффективного производства функциональных молочных продуктов / В.И. Трухачев, В.В. Молочников, Т.А. Орлова, А.Г. Храмцов // Вестник АПК Ставрополья. - 2016. - № 3 (23). - С. 52-56.

- Трухачев, В.И. Прогностическая модель биомембранной технологии молочных продуктов нового поколения в реалиях рыночной экономики и членства России в ВТО / В.И. Трухачев, В.В. Молочников, Т.А. Орлова, А.Г. Храмцов // Индустрия питания / Food Industry. - 2017. - № 2. - С. 38-42.

- Храмцов, А.А. Научно-технические основы биомембранной технологии молочных продуктов / А.А. Храмцов // Известия вузов. Пищевая технология. - 1999. - № 2-3. - С. 42-45.

- Технология продуктов из вторичного молочного сырья / А.Г. Храмцов и др. - Санкт-Петербург: гиорд, 2011. - 424 с.

- Rasouli Pirouzian H., Alaka§ E., £ayir m., Yakisik E., Toker O. S., Kaya §., and Tanyeri O. Buttermilk as milk powder and whey substitute in compound milk chocolate. Comparative Study and Optimization. Int. J. Dairy Technol., 2021, N. 74, pp. 246-257. (In English) Available at: https:// doi.org/10.1111/1471-0307.12736

- Топникова, Е.В. Новый стандарт на пахту и продукты ее переработки / Е.В. Топникова, Н.В. Иванова, Н.Н. Оносовская // Научно-практические решения и вопросы технического регулирования производства молочной продукции // Сборник материалов Международной молочной недели. 9-18 июня 2017 г. - Углич, ВНИИМС, 2017. - С. 3234.

- Федосова, А.Н. Функциональные молочные продукты с медом на основе фракционирования молочного сырья пектином / А.Н. Федосова, М.В. Каледина // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 4. - URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id = 14238

- ГОСТ 34354-2017 Пахта и напитки на ее основе. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2017.

- Дамодаран, Ш. Химия пищевых продуктов / Ш. Дамодаран, К.Л. Паркин, О.Р. Феннема (ред.-сост.). - Перев. с англ. - СПб.: Профессия. - 2012. - 1040 с.

- Тепел, А. Химия и физика молока / А. Тепел; пер. с нем. под ред. С.А. Фильчаковой. - СПб.: Профессия, 2012. - 832 с.

- Горбатова, К.К. Химия и физика молока: учебник / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2012. - 336 с.