Исследование конкурентоориентированности современных старшеклассников: актуальные тенденции и перспективы формирования (на примере Тюменской области)

Автор: Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович, Гуляева Людмила Владимировна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 4 (89), 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: приоритетные задачи социально-экономического развития, стоящие перед нашей страной, предъявляют новые требования к системе школьного образования - выпускник должен не только обладать суммой определенных знаний, но и уметь выстраивать эффективные коммуникативные стратегии, быть готовым к постоянному профессиональному саморазвитию, проявлять инициативу, взаимодействовать в условиях соперничества, другими словами, быть конкурентоспособным. Решению данных вопросов будет способствовать создание условий, при которых объективные требования социальной системы нашли бы понимание среди самих старшеклассников, т. е. необходимо формировать конкурентоориентированное мышление. Цель статьи - анализ факторов, способствующих принятию старшеклассниками ценностей и мотивов деятельности конкурентоориентированной личности, их усвоению и постепенному формированию в соответствии с ними конкурентоспособной личности. Материалы и методы: методологическую основу исследования составил анкетный опрос старшеклассников, посвященный анализу уровня их конкурентоориентированности. Для обработки полученных данных использовалась программа IBM SPSS Statistics 23. Результаты исследования: рассмотрена динамика социального самочувствия старшеклассников, определены основные детерминанты формирования конкурентоориентированности данной группы молодежи, а также механизмы, препятствующие данному процессу. Обсуждение и заключения: полученные материалы могут быть полезны педагогам для дальнейшего совершенствования методов и приемов воспитательной работы, основанных на учете особенностей и ведущих мотивов конкурентной деятельности старшеклассников, исследователям, занимающимся изучением конкурентоориентированных стратегий социальной деятельности различных групп молодежи, а также органам государственной власти на региональном уровне при определении ведущих направлений реализации молодежной политики. Возможными направлениями дальнейших исследований в области изучения особенностей конкурентоспособности старшеклассников может стать исследование влияния места жительства; отношения с педагогами в контексте формирования мотивации конкурентоориентированной деятельности; изучение динамики уровня конкурентоориентированности.

Конкурентоспособность, социальная установка старшеклассников, развитие конкурентоориентированности учащихся, ценностная ориентация, школа, профессиональное самоопределение

Короткий адрес: https://sciup.org/147137234

IDR: 147137234 | УДК: 37.013:371.212-053.6(571.12) | DOI: 10.15507/1991-9468.089.021.201704.651-668

Текст научной статьи Исследование конкурентоориентированности современных старшеклассников: актуальные тенденции и перспективы формирования (на примере Тюменской области)

Постоянная модернизация всех аспектов функционирования современной школы обусловлена неуклонно возрастающими требованиями к выпускникам и тем, что ключевой задачей школы является подготовка молодежи, готовой осознанно и эффективно действовать в условиях социальной среды. В результате происходит переход от преобладающей ориентации школы на передачу конкретных умений, знаний и способов действий к формированию набо- ра универсальных компетенций, присущих инициативной, самостоятельной, конкурентоспособной личности. Такая установка предполагает нацеленность на получение долгосрочных результатов, которые будут связаны во многом уже с послешкольной профессиональной деятельностью учащихся, и является важным этапом процесса формирования национального человеческого капитала.

Развитие мировой экономики и широкое распространение высоких технологий

привели к тому, что в настоящее время человеческий капитал становится одной из важнейших движущих сил социально-экономического развития. Дж. Грейсон отмечает, что «образование прямо связано с конкурентоспособностью, ни одно общество не может иметь высококачественную продукцию без высококачественных исходных материалов. Образование создает “человеческий капитал”, который в соединении с “физическим капиталом” и дает увеличение производительности и качества. Это было верно всегда, но вдвойне верно для глобальной технически сложной экономики»1.

В основе развития человеческого капитала как в национальном масштабе, так и на индивидуальном уровне лежат механизмы конкурентного взаимодействия, поскольку именно они позволяют отбирать наиболее эффективные и высокорезультативные стратегии в разных видах деятельности. При этом конкурентная деятельность, предполагающая высокую активность субъектов, их соперничество, стремление к демонстрации максимальной продуктивности и высоких результатов, применима как в профессиональной сфере, так и в сфере учебы, творчества и других видов деятельности.

В отношении системы школьного образования к числу основных проблем формирования и развития конкурентоспособности учащихся в настоящее время можно отнести недостаточное внимание, которое уделяется традиционной системой образования творческому развитию школьников, неготовность многих педагогов создавать благоприятную социально-педагогическую среду для выявления и раскрытия творческих способностей учащихся, развития их самостоятельности, критического мышления.

Целью статьи является рассмотрение механизмов, способствующих интерио- ризации старшеклассниками ценностей конкурентоориентированной личности, их принятия, усвоения и постепенного формирования в соответствии с ними конкурентоспособной личности.

Обзор литературы

Понятие «конкуренция» в социологию пришло из экономической науки. Р. А. Фатхутдинов определяет конкуренцию как «процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами на конкретном рынке (территории) для удержания победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами»2.

Рассматривая понятие «конкурентоспособность» в контексте теории управления персоналом, можно выделить несколько подходов. Л. М. Митина в числе аспектов конкурентоспособности отмечает позитивные качества работника, позволяющие ему достигать максимально высоких результатов в своей деятельности3; М. Э. Портер трактует конкурентоспособность как «свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений»4.

Характеризуя конкурентоспособность с точки зрения психологии, можно выделить ее интегральный характер в контексте социальных взаимоотношений. В. И. Андреев считает конкурентоспособной такую личность, «для которой характерно стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами»5. Э. Р. Хакимов определяет указанное свойство личности как «совокупность способностей и личностных качеств, которые характеризуют стрем-

ление и потенциальные возможности достижения высокого качества и эффективности своей деятельности в условиях рыночной конкуренции» [1, с. 201]. Если в первом случае автором подчеркивается важность наличия у человека лидерских качеств, то во втором внимание акцентируется на эффективности деятельности в условиях состязательности.

Педагогический подход к анализу конкурентоспособности раскрывает динамическую сторону данного явления, выступающего как конкретный ориентир подготовки выпускников и представляющего собой «интегральное качество личности, совокупность ключевых компетенций, ценностных ориентаций, позволяющих данной личности успешно функционировать в социуме» [2, с. 119], либо как «высокая степень развития выпускника, его личных характеристик», «предполагающая нацеленность на творческое саморазвитие и профессиональный рост»6. В обоих случаях подчеркивается изменяемый характер данного свойства, подверженный воздействию внешних факторов, в первую очередь влиянию системы образования. Грамотное личностное воздействие способно стимулировать активное развитие конкретных сторон личности учащихся, непосредственно связанных с процессом формирования конкурентоспособной модели поведения школьников.

В социально-педагогической науке одной из наиболее распространенных является модель конкурентоспособности учащихся, предложенная В. И. Шаповаловым, которая включает в себя систему следующих параметров: па-радигмально-прогностического (предполагающего выявление личностных перспектив развития учащегося и его самосовершенствования), информационно-содержательного (связанного с принятием решений, самооценкой, ком- муникативными действиями), операционально-деятельностного (включающего познавательные и регулятивные умения и навыки); мотивационно-ценностного (отражающего ценностные ориентации личности и потребности в самоактуализации, самовыражении и саморазвитии), а также эмоционально-волевого (включающего ответственность, уверенность в себе, сопереживание, самоконтроль)7.

В результате проведенного анализа основных качеств конкурентоспособной личности, предложенных разными авторами [3–6], можно выделить наиболее значимые из них:

– активная жизненная позиция;

– коммуникабельность, готовность к сотрудничеству;

– критичность в восприятии информации;

– самостоятельность в принятии решений;

– творческие способности;

– готовность к постоянному саморазвитию;

– интернальный локус контроля, предполагающий готовность взять на себя ответственность за свои поступки;

– инициативность;

– стрессоустойчивость.

Актуализация и целенаправленное развитие данных свойств личности учащихся позволит подготовить их к эффективному социальному взаимодействию в рамках школьной учебной деятельности и поможет им осознанно и целенаправленно ориентироваться в сложных жизненных вопросах после окончания школы, выбирая будущее место учебы и профессию.

Следует отметить, что социальнопсихологические особенности социализации старшеклассников определяются в первую очередь основными потребностями, присущими учащимся в этом возрасте – потребностью в общении, са-

моутверждении, первичной профессиональной ориентации. И. С. Арон отмечает, что «в старшей школе на этапе ранней юности, когда ведущей деятельностью школьника становится учебно-профессиональная... а центральными психологическими новообразованиями являются профессиональное и личностное самоопределение, в центре системы универсальных учебных действий находятся личностные действия самоопределения, связанные с выбором профессионального обучения и определения индивидуальной траектории развития» [7, с. 22]. Противоречивый характер процесса социального и профессионального самоопределения современных старшеклассников раскрывает в своей статье Д. В. Кузнецов. По мнению автора, в современном обществе, с одной стороны, молодежь имеет обширные возможности для самореализации и раскрытия личного потенциала, с другой – представители молодого поколения не всегда соотносят свои запросы с реальными возможностями, проявляя «потребительское отношение к обществу» [8, с. 122]. При этом А. Я. Журкина и Е. Г. Сергушин подчеркивают, что необходимым условием полноценного социально-профессионального самоопределения личности является постоянное уточнение и корректировка профессиональных планов и перспектив, их гибкость и адаптивность [9, с. 34]. Важным аспектом данного вопроса является проблема формирования социального заказа системе образования, в котором нашли бы отражение потребности и интересы учащихся, их родителей, местного сообщества и государства в целом [10, с. 552].

Тема конкурентоспособности личности затрагивалась в работах М. Вест [11], Б. Гордона [12], С. Джонсона [13], Ф. Дункан [14], К. Райли [15], П. Сэлберг [16] и других авторов. При этом в большинстве исследований конкурентоспособность учащихся рассматривается преимущественно как определенное внешнее требование, предъявляемое к ним системой образования, социальным окружением и другими общественными структурами либо как обобщающая категория, включающая в себя определенный набор свойств и качеств личности.

С. Д. Резник, М. В. Черниковская и А. А. Сочилова отмечают, что кон-курентоориентированность предваряет формирование конкурентоспособности личности, представляя собой «результат комплексного влияния на объект конкурентоориентирования со стороны внешней среды» [17, с. 400].

Материалы и методы

В ходе написания статьи был проведен анализ научной литературы, касающийся рассмотрения вопросов формирования конкурентоориентированной личности, который позволил выявить несколько проблем – несмотря на имеющиеся работы, посвященные исследованию данного явления, еще недостаточно раскрыта сущность таких понятий, как «конкурентоспособность учащегося», «конкурентоориентированность личности», неполно изучены механизмы и ключевые факторы, влияющие на их формирование и развитие, не определены критерии оценки этой деятельности, а также механизмы самостоятельного формирования и развития конкурентных качеств учащимися.

В соответствии с основными педагогическими принципами, для того чтобы внешние, объективные социальные задачи, поставленные перед учащимися, были успешно реализованы, эти требования должны найти отклик в сознании школьников. Необходима их личная заинтересованность в достижении конкретных результатов деятельности. Именно личная убежденность в ценности определенного типа поведения является наиболее эффективной движущей силой развития личности.

Исходя из данного обстоятельства, мы будем исследовать конкурентоориен-тированность как необходимое условие формирования конкурентоспособности учащихся, представляющее собой внутреннюю осознанную потребность максимально полно проявить свои способности в учебной и внеучебной деятельности,

основанную на его целеустремленности и творческой активности, предполагающую постоянное саморазвитие и желание отстаивать свою социальную позицию в конкурентных отношениях.

Рабочая гипотеза исследования предполагает, что на процесс формирования конкурентоориентированности старшеклассников наибольшее влияние оказывают жизненные ориентации, успеваемость в школе, референтная группа, внешкольная социальная активность, готовность взять на себя ответственность за собственные действия (локус контроля), а также социально-профессиональный статус родителей.

Коллективом социологической лаборатории кафедры общей и экономической социологии Тюменского государственного университета в период с марта по июнь 2017 г. проведено исследование уровня конкурентоориентированности и конкурентоспособности современной молодежи. Выборочная совокупность составила 852 школьника из числа учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений г. Тюмени, Тобольска, Ишима.

Была использована стратифицированная, многоступенчатая районированная квотная пропорциональная выборка. Генеральная совокупность численности учащихся на юге Тюменской области составила 8 406 старшеклассников, суммарно по трем городам (Тобольск, Тюмень, Ишим) – 12 500 чел. Методом исследования послужил анкетный опрос по месту обучения. Для анализа полученных данных использовалась программа IBM SPSS Statistics 23.

В статье также задействованы результаты социологического исследования духовно-нравственных ценностей и социально-профессиональных ориентаций старшеклассников региона8, проведенного этим же коллективом с декабря 2013 по март 2014 г. на кафедре общей и экономической социологии Тюменского государственного университета под руководством академика РАО Г. Ф. Шафранова-Куцева [18].

Результаты исследования

Ценностные ориентации. В опросе приняли участие 852 чел., из них 52,5 % – учащиеся 10 классов и 47,2 % – учащиеся 11 классов. Для определения ведущих типов ценностей старшеклассников им был предложен список конкретных мотивационно-ценностных ориентаций на основе опросника Ш. Шварца9, каждую из которых нужно было оценить с точки зрения ее личной актуальности. По результатам опроса наиболее популярными оказались следующие варианты: «Для него важно самому принимать решения о том, что и как делать. Ему нравится быть свободным и не зависеть от других» (похожей на себя признали такую характеристику 75,3 % опрошенных), далее идут варианты «Для него важно быть верным своим друзьям. Он хотел бы посвятить себя близким людям» (аналогичный показатель составил 75,1 %), «Он твердо верит, что люди должны беречь природу. Для него важно заботиться об окружающей среде» (67,7), «Для него важно, чтобы государство обеспечивало его безопасность во всех отношениях. Он хочет, чтобы государство было сильным и могло защитить своих граждан» (66,8 %).

Наименее распространенными признаны следующие характеристики: «Он убежден, что люди должны делать то, что им говорят. Он считает, что люди должны всегда следовать правилам, даже если никто за этим не следит» (совершенно не похожим на себя данное свойство назвали 48,4 % учащихся), а также варианты «Он ценит традиции. Он старается следовать религиозным и семейным обычаям» (34,5) и «Для него важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было много денег и дорогих вещей» (23,1 %).

Можно сделать вывод, что старшеклассники хотят проявлять инициативу и самостоятельность в принятии важнейших жизненных решений, готовы пойти на риск, в то же время у них присутствуют определенные патерналистские ориентации, выраженные в желании видеть сильное государство, способное защитить их интересы в случае необходимости. Однако, по словам респондентов, они не желают безоговорочно подчиняться чужим правилам, авторитетам, даже если последние подкреплены традициями, а хорошие отношения с близкими и друзьями оценивают выше материальных благ и финансового благополучия.

Для понимания направленности основных мотивов личности учащихся важно учитывать их оценку своего ближайшего социального окружения. С этой целью старшеклассникам было предложено определить, какие качества и в какой мере присущи членам их коллектива (школьного класса). Чаще всего, по мнению респондентов, среди одноклассников встречаются такие качества, как взаимопомощь и взаимовыручка (46,3 %), социальная активность (33,7), добросовестность (23,1), а совсем или практически не встречаются недоброжелательность (52,9), эгоизм (31,8), пассивность и равнодушие (28,2 %). В ходе исследования были выявлены статистические зависимости между переменными: «недоброжелательность» и «эгоизм» (корреляция Пирсона = 0, 591**), «безответственность» и «пассивность и равнодушие» (0, 473**), «трудолюбие» и «социальная активность» (0, 416**).

Полученные данные свидетельствуют о том, что участники опроса склонны воспринимать свое ближайшее окружение скорее положительно, а их деятельность реализуется в рамках позитивного контекста социальной коммуникации, для которого не характерны частые конфликтность и конкурентное противостояние.

В ходе проведения социологического опроса было важно выяснить, входят ли конкурентоориентированность и кон- курентоспособность личности в число основных социальных приоритетов старшеклассников.

Абсолютное большинство опрошенных полностью уверены (67,1 %) или скорее согласны (27,5 %) с тем, что конкурентоспособность является значимым качеством человека в современном российском обществе. При этом основная часть респондентов (обобщенно 81 %) считают себя конкурентоспособными в той или иной мере. Была выявлена статистическая зависимость между переменными «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?» и «Согласны ли Вы с утверждением, что конкурентоспособность (успешность) – важное качество человека в современном российском обществе?» (корреляция Пирсона = 0,280**).

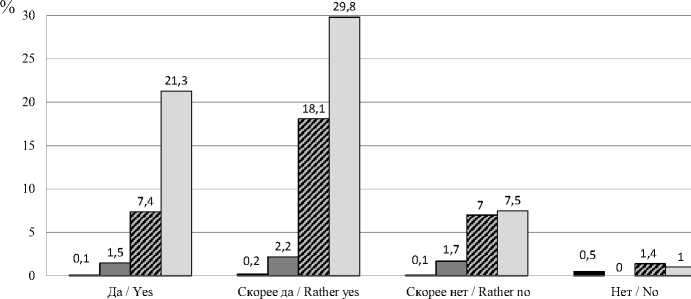

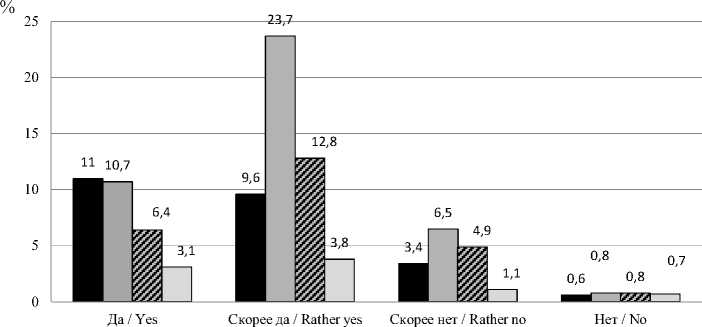

В процессе исследования установлена определенная взаимосвязь между готовностью респондентов взять на себя ответственность за события, происходящие в их жизни, и восприятием уровня собственной конкурентоспособности. Учащимся было предложено оценить их способность влиять на ход собственной жизни по 10-балльной шкале от 1 (совсем не влияю) до 10 (все зависит от меня). В полной мере успешными (21,3 %) или скорее успешными (29,8 %) ощущают себя старшеклассники, считающие, что в жизни, все зависит от них. Таким образом получило подтверждение наше предположение о том, что способность респондентов ответственно относиться к собственным поступкам и выбору жизненных ориентиров содействует большей осознанности, целенаправленности действий и большей конкурентоориенти-рованности личности (рис. 1).

Выяснение основных социальных ориентаций старшеклассников позволяет судить об их способности расставлять жизненные приоритеты, адекватности самооценки, а также ведущих мотивах деятельности. С этой целью участникам исследования был задан вопрос о том, какие характеристики будут присущи их жизни через 10 лет. Доминирующей у опрошенных школьников оказалась

■В моей жизни все зависит от обстоятельств (1-2 балла) / In my life, everything depends on the circumstances (1-2 scores)

□ В моей жизни все зависит больше от обстоятельств, чем от меня (3-5 баллов) / In my life everything depends mor the circumstances than on me (3-5 scores)

и В моей жизни все зависит больше от меня, чем от обстоятельств (6-8 баллов) / In my life everything depends mor me than on the circumstances (6-8 scores)

□В моей жизни все зависит от меня (9-10 баллов) / In my life it all depends on me (9-10 scores)

Р и с. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?» в зависимости от ответа на вопрос «Как Вы считаете, насколько Вы можете влиять на ход своей жизни?» (% от общего числа опрошенных)

F i g. 1. Distribution of respondents’ answers to the question “Do you consider yourself competitive?” depending on the answer to the question “How do you think, how much can you influence the course of your life?” (% of the total number of respondents)

ориентация на восходящую вертикальную социальную мобильность. Наиболее популярными вариантами стали «материальный достаток» (64,4 %), «хорошая семья» (62,6), «здоровый образ жизни» (58 %), а самыми маловероятными признаны «вера в Бога» (53,4 %), «жизнь ради людей независимо от профессии, должности, даже в ущерб собственным интересам» (47,7), «престиж, восхищение окружающих» (18,4 %). Если сопоставить эти данные с исследованием 2013 г., то тогда старшеклассники на первое место ставили семейное счастье (65 %), самореализацию (52), образованность (48 %) [18].

В результате можно предположить, что в системе жизненных ценностей сегодняшних старшеклассников доминируют материальные ценности, достижение которых предполагает готовность к конкурентному взаимодействию, соперничеству, профессиональному развитию. П. Н. Кондрашов в своем исследовании отмечает такую особенность современных подростков, как «радикальную неспособность представителей этой социально-демографической и соци- ально-психологической группы к достаточно длительному времени ожидания реализации жизненно важных целей» [19, с. 28], преодоление которой потребует от учащихся проявления навыков настойчивости, целеустремленности, ответственности, готовности решать возникающие проблемы.

Молодым людям важно видеть конкретные примеры конкурентоспособной деятельности в лице реальных личностей, достигших успеха в разных сферах (искусстве, спорте, общественной деятельности и т. д.). В качестве образцов для подражания, по признанию респондентов, для них чаще всего выступают собственные родители (59,5 %), ученые (36,5), спортсмены (33,9), а меньше всего старшеклассники хотели бы походить на политических деятелей (46,2), собственных одноклассников (45,0) и военных (41,7 %). Данное обстоятельство можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что жизненную стратегию молодые люди и девушки предпочитают выстраивать, опираясь на собственные интеллектуальные, моральные, физические возможности, поскольку успех в указанных сферах

деятельности зависит исключительно от самих людей.

В систему социальных ценностей опрошенных школьников входит и патриотизм – обобщенно 72,5 % гордятся тем, что они россияне. При этом 85,5 % опрошенных в той или иной мере обеспокоены будущим России, еще 58,3 % старшеклассников не планируют уезжать из России, связывая свое будущее с нашей страной.

Социальное самочувствие. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что общая удовлетворенность респондентов собственной жизнью довольно высока. В результате ранжирования по 10-балльной шкале половина опрошенных (50,2 %) оценили свою удовлетворенность как «скорее высокую» (6–8 баллов) и еще 34,6 % – как «высокую» (9–10 баллов). Лишь 1,5 % совершенно не удовлетворены своей жизнью (1–2 балла). В то же время в ходе исследования была выявлена отрицательная статистическая зависимость между переменными: «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?» и «В целом, насколько Вы удовлетворены сегодня своей жизнью?» (корреляция Спирмена = -0,248**). Она предполагает, что чем более конкурентоспособным считает себя респондент, тем выше его социальные запросы и ниже нынешняя удовлетворенность жизнью.

За прошедшие 4 года в определенной степени изменился вектор социальных настроений старшеклассников, а их социальное самочувствие стало более тревожным. Так, почти половина участников опроса (51,9 %) смотрят в будущее со смешанными чувствами и лишь чуть больше трети (36,2 %) – с уверенностью и оптимизмом. В опросе 2013 г. 50 % учащихся 10–11 классов смотрели в будущее с оптимизмом, 39 % – со смешанными чувствами. Количество пессимистов осталось примерно одинаковым: в 2017 г. 10,2 % опрошенных смотрят в будущее с неуверенностью и тревогой (в 2013 г. этот показатель составил 6 %) [18].

Планы в отношении образования и трудоустройства. Важным аспектом конкурентоориентированности стар- шеклассников является их способность планировать свою деятельность на определенный срок и на основе этого выстраивать собственные образовательные траектории с учетом личных интересов, склонностей, интеллектуальных возможностей. Примерно у трети опрошенных молодых людей и девушек (33,2 %) имеются планы на ближайший год, у 27,2 % респондентов – на 2–3 года, и лишь 28,5 % учащихся планируют свою жизнь на 5 лет и более. Исходя из этого можно сделать вывод, что более чем для половины опрошенных старшеклассников жизненные планы ограничиваются выбором будущего учреждения образования и специальности, которую они хотели бы получить после окончания школы.

Социальные ориентиры представителей рассматриваемой возрастной группы, касающиеся получения дальнейшего образования, лежат в основе выбора учащимися определенных жизненных и профессиональных стратегий в будущем. После окончания школы абсолютное большинство участников опроса (92 %) планируют поступить в вуз на дневную форму обучения. В этом отношении полученные результаты сходны с результатами опроса 2013 г., когда количество желающих получить высшее образование составило в среднем по выборке 73 % [18]. Данная тенденция, с одной стороны, свидетельствует о завышенных представлениях молодых людей и девушек в отношении своих интеллектуальных возможностей, что может стать для них препятствием для построения адекватной жизненной стратегии в будущем. С другой стороны, Д. Л. Константиновский указывает на еще один аспект данного вопроса: «Победа семей в конкуренции с государством за влияние на сферу образования уменьшила разрыв между устремлениями молодежи при окончании школы и возможностями выбора дальнейшей образовательной траектории; вместе с тем эта победа увеличила частоту разочарований на этапе выхода на рынок труда. Когда полученная профессиональная квалификация не вполне соответствует

потребностям рынка труда, обнаруживается разрыв между ожиданиями благ, которые якобы должно принести свидетельство об образовании, и реальными возможностями» [20, с. 62].

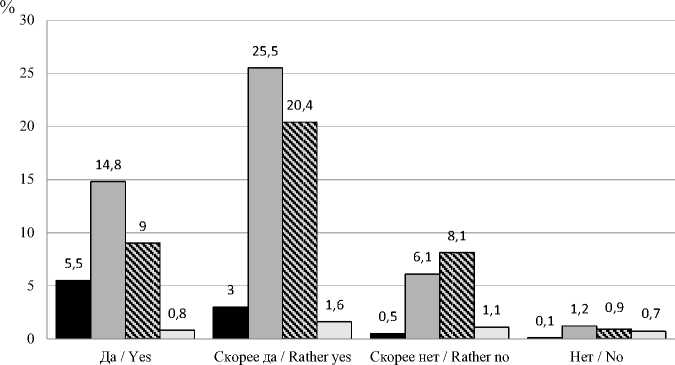

Одним из основных факторов, влияющих на формирование представления школьников о своей конкурентоспособности, по нашему мнению, является их успеваемость. Около половины участников опроса (47,6 %) отметили, что учатся «хорошо и отлично», 38,5 – «хорошо и удовлетворительно», а отличников оказалось лишь 9,1 %. При этом наибольшее количество молодых людей, восприни- мающих себя конкурентоспособными в той или иной мере (обобщенно 40,3 %), оказалось среди тех, кто учится «хорошо и отлично», а отличники стали единственной группой, в которой более половины опрошенных (5,5 из 9,2 %) уверенно называют себя конкурентоспособными людьми (рис. 2). В своем исследовании А. М. Осипов и Н. А. Матвеева отмечают, что восприятие родителями образования как социальной ценности влияет на отношение детей к учебе, поскольку чем выше ожидания родителей, тем более высокой, как правило, является успеваемость школьников [21, с. 41].

■ Отлично / Excellent

□ Хорошо и отлично / Excellent and good в Хорошо и удовлетворительно / Good and satisfactory

□ Преимущественно удовлетворительно / Mostly satisfactory

Р и с. 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?» в зависимости от успеваемости респондентов (% от общего числа опрошенных)

F i g. 2. Distribution of respondents’ answers to the question “Do you consider yourself competitive?” depending on the academic performance of respondents (% of the total number of respondents)

Серьезнее всего на выбор образовательного учреждения и направления подготовки, по словам опрошенных старшеклассников, повлияли их родители (57,2 %), на втором месте – сведения об учреждениях и профессиях в Интернете (36,9 %), на третьем – мнение друзей и сверстников (17,1 %). В. П. Андронов и М. С. Ионова в этой связи отмечают, что молодые люди, планирующие поступить в вуз, особенно остро нуждаются в профориентирующей информации и индиви- дуальных профконсультациях, поскольку на этом этапе очень распространенными среди старшеклассников являются проблемы недостаточной информированности о существующих профессиях; неумения разбираться в себе, своих интересах и склонностях, увлечение внешней стороной профессии и ряд других [22, с. 120].

В числе наиболее важных факторов выбора будущего вуза респонденты назвали то, что «в этом учреждении дают качественное образование» (77,8 %)

и «выпускники ценятся как высококвалифицированные специалисты» (62,2 %). Далее с большим отрывом идут такие критерии выбора, как «большая вероятность поступить на бюджетное место» (32,5 %), «учиться в этом учреждении престижно» (30,6), «только здесь есть специальность, которую я хочу получить» (27,5), «здесь оказывают помощь при трудоустройстве» (27,3 %). Критерий качества профессионального образования в конкретном образовательном учреждении был для старшеклассников наиболее важным и в исследовании 2013 г. Тогда этот показатель среди учащихся школ составил 67 %.

Значимым аспектом отношения старшеклассников к профессиональной деятельности являются требования к их будущей работе. В результате ранжирования были выделены наиболее популярные характеристики, среди которых лидирует «интерес к работе» (78,3 %); на втором месте – требование «хорошо оплачиваемой» работы (71,2), на третьем – возможность работы «обеспечивать перспективы профессионального роста» (64,7 %). Наиме- работы, как «престиж, позволяющий мне стать известным, знаменитым» (14,3 %), «неутомительность, ненапряженность» (12,3), «ответственность» (8,1 %). Выбор респондентами основного требования к работе схож с результатами исследования 2013 г. Главным критерием, определяющим выбор будущей профессии, тогда также оказался интерес к конкретной специальности (81 %) [18].

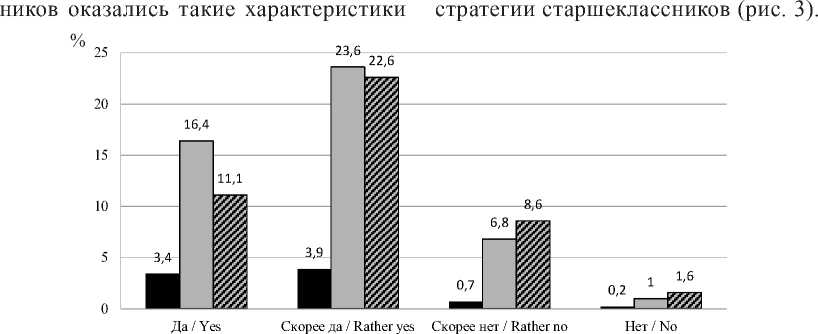

Опрос показал, что большинство учащихся (обобщенно 91,7 %) не участвуют в дополнительных программах подготовки в других организациях высшего и среднего профессионального образования, при этом большая часть из тех, кто задействован в таких программах, уверенно оценивают себя как конкурентоспособных личностей или склонны так считать (обобщенно 7,3 из 8,2 %). Данное обстоятельство можно рассматривать как косвенное подтверждение нашего предположения о том, что высокая социальная активность учащихся, затрагивающая в том числе и внешкольные сферы деятельности, способствует формированию более нее значимыми для опрошенных школь- конкурентоориентированной жизненной

■ Да, участвую / Yes, I participate

□ Нет, но планирую в будущем / No, but I plan in the future и Нет, и не планирую / No, and I do not plan

Р и с. 3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?» в зависимости от ответа на вопрос «Являетесь ли Вы участником дополнительных программ подготовки в различных профессиональных образовательных учреждениях?» (% от общего числа опрошенных)

F i g. 3. Distribution of respondents’ answers to the question “Do you consider yourself competitive?” depending on the answer to the question “Are you a participant of further training programmes in various higher educational institutions?” (% of the total number of respondents)

Оценивая преемственность уровня образования школьников и их родителей, отметим, что высшее образование имеют большинство родителей опрошенных учащихся (65,6 % матерей и 64,4 % отцов), а среднее специальное образование – 16,5 и 16,0 %, ученую степень – 3,0 и 3,8 % соответственно. Можно заключить, что по мнению старшеклассников, как и в представлении их родителей, высшее образование имеет высокую значимость. Родители с высшим образованием хотели бы, чтобы оно было и у их детей.

По роду занятий среди матерей респондентов больше всего оказалось специалистов и служащих с высшим образованием (20,9 %), на втором месте – офисные работники и домохозяйки (по 12,9 %), на третьем – руководители отделов или подразделений (8,5 %). Среди отцов опрашиваемых больше всего владельцев бизнеса, предприни- мателей (20,0 %), рабочих высокой квалификации или руководителей бригады (13,5), а также специалистов и служащих с высшим образованием (11,3 %).

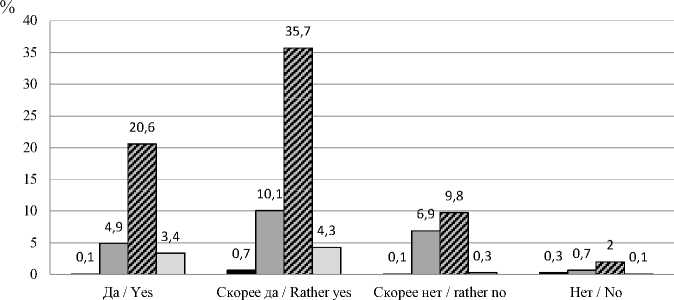

Определенное влияние на формирование представления о конкурентоспособности опрошенных оказывает уровень семейного дохода. Мы предложили участникам опроса определить уровень дохода по 10-балльной шкале от самого низкого (1 балл) до самого высокого (10 баллов). Наибольшее количество респондентов, считающих себя в полной мере успешными (20,6 %) или скорее успешными (35,6 %), оказалось в группе со «скорее высоким» семейным доходом (6–8 баллов). В данном случае можно сказать, что финансовое благополучие семьи оказывало лучшее влияние на формирование представления о собственной конкурентоспособности молодежи, чем преодоление финансовых трудностей (рис. 4).

■Низкий (1-2 балла) / Low level (1-2 scores)

□Скорее низкий (3-5 баллов) / Rather low level (3-5 scores)

и Скорее высокий (6-8 баллов) / Rather high level (6-8 scores)

□Высокий (9-10 баллов) / High level (9-10 scores)

Р и с. 4. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?» в зависимости от уровня семейного дохода респондентов

(% от общего числа опрошенных)

F i g. 4. Distribution of respondents' answers to the question “Do you consider yourself competitive?” depending on the level of family income of respondents

(% of the total number of respondents)

Досуг. Наиболее распространенной формой досуга среди опрошенных старшеклассников является проведение времени в Интернете: 85,4 % делают это каждый или практически каждый день и 11,2 % – несколько раз в неделю. На втором месте по популярности оказались встречи с друзьями: 70,3 % респондентов встречаются с друзьями каждый день или несколько раз в неделю. 65,7 % опрошенных участвуют в образовательных курсах или занимаются с репетитором для подготовки к ЕГЭ каждый день или несколько раз в неделю. Наименее

популярными формами проведения свободного времени оказались посещение заведений для отдыха и развлечений (53,8 % не занимаются этим вообще); участие в различных общественных мероприятиях (39,2 %) и дополнительное изучение иностранных языков (28,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют, что традиционная социальная активность большинства опрошенных старшеклассников невелика, что можно рассматривать в качестве одного из факторов, замедляющих процесс формирования их конкурентоориентированно-сти. В то же время нужно отметить, что Интернет становится все более важной частью жизни молодежи, поскольку представляет собой новую форму реализации социального взаимодействия и способ самовыражения.

Это предположение отчасти подтверждается тем, что большинство опрошенных склонны с уверенностью (24,5 %) или скорее склонны (41,7 %, обобщенно – 66,2 %) оценивать блогеров, звезд Instagram и других известных в Интернете личностей как конкурентоспособных успешных людей. При этом 55 % из числа таких респондентов сами оценивают себя как конкурентоспособных или скорее соответствующих этому требованию (рис. 5).

■ Да, считаю успешными / Yes, I consider successful

□ Скорее считаю успешными / I rather consider successful и Скорее не считаю успешными / Rather I do not consider successful

□ Нет, не считаю успешными / I do not consider successful

Р и с. 5. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя конкурентоспособным (успешным)?» в зависимости от ответа на вопрос «Считаете ли Вы конкурентоспособными (успешными) молодых людей, имеющих большую популярность в виртуальной среде (блогеры, видеоблогеры, звезды Instagram?» (% от общего числа опрошенных)

F i g. 5. Distribution of respondents’ answers to the question “Do you consider yourself competitive?” depending on the answer to the question “Do you consider competitive (successful) young people who are very popular in a virtual environment (bloggers, video bloggers, Instagram stars?” (% of the total number of respondents)

Наличие данной взаимосвязи можно исследования была выявлена статисти рассматривать как еще одно свидетельство возрастающей роли Интернета и связанных с ним новых способов коммуникации в системе жизненных приоритетов современной молодежи.

Наиболее популярными социальными сетями, в которых респонденты хотели бы поднять значимость своего аккаунта, стали Instagram (63,8 %), ВКонтакте (42,9), Twitter (28,6), YouTube (27,9 %). В ходе ческая зависимость между переменными «Считаете ли Вы конкурентоспособными (успешными) молодых людей, имеющих большую популярность в виртуальной среде (блогеры, видеоблогеры, звезды Instagram?)» и «Согласны ли Вы с утверждением, что конкурентоспособность (успешность) – важное качество человека в современном российском обществе?» (корреляция Пирсона = 0,270**).

При этом большинство опрошенных еще не готовы стать активными субъектами новых способов социального взаимодействия. Обобщенно для 71,4 % старшеклассников скорее не важно или совершенно не важно иметь популярный аккаунт в социальной сети.

Обсуждение и заключения

Изучение основных социальных установок, а также факторов, влияющих на процесс формирования конкуренто-ориентированности старшеклассников, позволяет заключить следующее.

Cтаршеклассники, c одной стороны, хотят проявлять инициативу, самостоятельность и не зависеть от традиций, обычаев и авторитетов, с другой – испытывают потребность в сильном государстве, способном защитить их в случае необходимости как в социальном, так и в политическом отношении.

Социальное самочувствие учащихся старших классов за последние 4 года стало более тревожным. Почти вдвое уменьшилось количество оптимистически настроенных молодых людей и возросло количество тех, кто смотрит в будущее со смешанными чувствами. Было выявлено, что при снижении удовлетворенности респондентов своей жизнью в определенной степени возрастает их уровень конкурентоориентированности.

Большинство опрошенных считают, что конкурентоспособность – важное качество человека в современном российском обществе, и воспринимают себя конкурентоспособными людьми.

По результатам опроса ключевыми факторами, влияющими на развитие конкурентоориентированности молодежи, являются готовность взять на себя ответственность за происходящие в жизни события, высокая успеваемость, ориентация в большей степени на материальные ценности и успех, сравнительно высокий уровень дохода семьи. Кроме того, большую роль играют значимые для молодых людей личности, добившиеся общественного признания и представляющие собой определенную «поведенческую модель», образец кон- курентоориентированной деятельности (спортсмены, ученые, медиаперсоны, блогеры).

Респонденты воспринимают свое ближайшее социальное окружение достаточно позитивно, полагая, что в их среде распространены взаимопомощь, взаимовыручка и социальная активность, а проявления негативных качеств и конфликтные установки встречаются редко.

Произошли некоторые изменения и в системе социальных ориентиров старшеклассников. Если в исследовании 2013 г. наиболее значимой жизненной ценностью было признано семейное счастье, то в 2017 г. в качестве такового выступает материальный достаток. Ориентацию на материальное благополучие и восходящую социальную мобильность можно рассматривать как определенное свидетельство нацеленности молодежи на конкурентное взаимодействие в образовательном, профессиональном, личном отношениях.

В качестве основных социальных лифтов значительная часть опрошенных старшеклассников рассматривают получение качественного образования и развитие личных способностей. Большинство респондентов планируют поступить в вуз, при этом у молодых людей сохранилась тенденция к завышению оценки собственных интеллектуальных возможностей. Ценность высшего образования по-прежнему остается на высоком уровне и среди учащихся, и среди их родителей.

Для основной части опрошенных старшеклассников горизонты планирования собственной жизни ограничиваются выбором будущей специальности и образовательного учреждения, в котором они хотели бы продолжить учебу.

Традиционная социальная активность старшеклассников достаточно низкая, большую часть свободного времени школьники проводят в интернете. Данное обстоятельство можно рассматривать как препятствие на пути формирования конкурентоориентированно-сти школьников, но следует учитывать и существенное развитие новых форм социального взаимодействия в Сети, что

в определенной мере может компенсировать данный фактор.

Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе анализа социального самочувствия, жизненных ценностей, профессиональных предпочтений и образовательных планов старшеклассников было выявлено отношение школьников к конкуренто-ориентированности и конкурентоспособности как важным свойствам личности в современных условиях; определены основные факторы, влияющие на развитие конкурентоориентированности молодежи, а также сделано предположение о возможных барьерах, препятствующих данному процессу; сделан вывод о важности дальнейшего развития у школьников качеств конкурентоспособной личности, как необходимого условия их успешной социализации.

Возможными направлениями дальнейших исследований в области изучения особенностей конкурентоспособности молодежи может стать более глубокое изучение влияния на конкурен-тоориентированность школьников таких факторов, как состояние их здоровья и отношение к здоровому образу жизни, характер внеучебной активности, влияние профориентационных мероприятий. Определенный научный интерес будет представлять сравнительный анализ влияния конкурентоориентированных установок представителей разных групп молодежи (школьников, студентов колледжей и вузов) на их социальную активность. Перспективным представляется сравнительный анализ особенностей конкурентоориентированного поведения молодежи из регионов с разным уровнем социально-экономического развития.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 18.07.2017; принята к публикации 01.09.2017; опубликована онлайн 29.12.2017.

Об авторах :

Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович, научный руководитель ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (625003, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6), доктор философских наук, профессор, ORCID: ,

Гуляева Людмила Владимировна, старший научный сотрудник лаборатории социологических исследований ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (625003, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6), кандидат социологических наук, ORCID: ,

Заявленный вклад авторов :

Куцев Геннадий Филиппович – научное руководство; развитие методологии; обеспечение ресурсами; обеспечение финансирования; сбор данных и доказательств; критический анализ и доработка текста.

Гуляева Людмила Владимировна – визуализация / представление данных в тексте; компьютерные работы; подготовка начального варианта текста; формализованный анализ данных; изучение концепции.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Исследование конкурентоориентированности современных старшеклассников: актуальные тенденции и перспективы формирования (на примере Тюменской области)

- Хакимов Э. Р. Поликультурное образование как фактор формирования конкурентоспособности учащихся//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер.: Педагогика, психология. 2011. № 2 (5). С. 200-203. URL: https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/VNSPP/article/view/4356 (дата обращения: 11.07.2017).

- Левицкая И. А. Конкурентоспособность будущего специалиста как социально-педагогическая категория//Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2016. № 1. С. 110-124 DOI: 10.12731/2218-7405-2016-1-11

- Железовская Г. И., Абрамова Н. В., Гудкова Е. Н. Креативное коммуникативное поведение как средство творческой самореализации личности обучающегося//Образование и наука. 2015. № 4. С. 79-88 DOI: 10.17853/1994-5639-2015-4-79-88

- Маршак А. Л., Рожкова Л. В. Жизненный успех в представлениях российской молодежи//Социологические исследования. 2015. № 8. С. 157-160. URL: http://socis.isras.ru/article.html?id=5627 (дата обращения: 11.07.2017).

- Михалкина Е. В., Косолапова Н. А, Михалкина Д. А. Человеческий капитал и конкурентоспособность выпускников российской средней школы: потенциал формирования и проблемы измерения//Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2014. Т. 5, № 1. С. 13-25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-i-konkurentosposobnost-vypusknikov-rossiyskoy-sredney-shkoly-potentsial-formirovaniya-i-problemy-izmereniya (дата обращения: 02.07.2017).

- Рыбакина Н. А. Компетентностно-контекстная модель обучения и воспитания в общеобразовательной школе//Образование и наука. 2017. № 2. С. 31-50 DOI: 10.17853/1994-5639-2017-2-31-50

- Арон И. С. Профессиональное самоопределение старшеклассников в контексте социальной ситуации развития//Национальный психологический журнал. 2013. № 3. С. 20-27. DOI: 10.11621/npj.2013.0303

- Кузнецов Д. В. Психолого-педагогическая фасилитация как необходимое условие успешного самоопределения старшеклассников//Образование и наука. 2015. № 9. С. 120-133 DOI: 10.17853/19945639-2015-9-120-133

- Журкина А. Я., Сергушин Е. Г., Сергушина О. В. Теоретические аспекты формирования социально-профессионального самоопределения учащихся образовательных организаций//Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 1. С. 29-36. DOI: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.029-036 MODERNIZATION OF EDUCATION

- Лушникова О. Л. Социальный заказ школе//Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 4. С. 542-556. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.542-556

- West M.R. Education and global competitiveness/ed by K. Hassett, Rethinking Competitiveness. Washington DC: American Enterprise Institute Press. An excerpt of this paper also appears in: West, Martin R. 2012. Global Lessons for Improving U.S. Education//Issues in Science & Technology 28. 2012. No. 3. Pp. 37-44. URL: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/9544459/West%20Education%20and%20 Global%20Competitiveness%20chapter%20for%20DASH.pdf?sequence=1 (дата обращения: 07.07.2017).

- Gordon B. U.S. Competitiveness: The education imperative//Issues in Science and Technology. 2007. Vol. XXIII, issue 3. URL: http://issues.org/23-3/gordon (дата обращения: 13.07.2017).

- Johnson S. Education and international competitiveness//Journal of Initial Teacher Inquiry. 2015. Vol. 1. Рр. 22-24. URL: https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/11441/Johnson%20Education%20 and%20international%20competitiveness.pdf;sequence=4 (дата обращения: 10.07.2017).

- Duncan A. Back to school: Enhancing U.S. education and competitiveness//Foreign Affairs. 2010. Vol. 89, no. 6. Pp. 65-74. URL: https://www.jstor.org/stable/20788717?seq=1#fndtn-page_thumbnails_tab_ contents (дата обращения: 06.07.2017).

- Riley K. Schooling the citizens of tomorrow: The challenges for teaching and learning across the global north/south divide//Journal of Educational Change. 2004. Vol. 5, issue 4. Pp. 389-415. DOI: 10.1007/s10833-004-0923-y

- Sahlberg P. Teaching and globalization//International Research Journal of Managing Global Transitions. 2004. No. 2 (1). Pp. 65-83. URL: https://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/Teaching-and-globalization.pdf (дата обращения: 11.07.2017).

- Резник С. Д., Черниковская М. В., Сочилова A. A. Конкурентоориентированность и конкурентоспособность выпускника вуза: опыт, перспективы научного поиска//Проблемы современной экономики. 2013. № 3 (47). С. 399-402. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4713 (дата обращения: 11.07.2017).

- Шафранов-Куцев Г. Ф., Ефимова Г. З. Социологический портрет старшеклассника университетской (элитной) гимназии в региональном интерьере//Образование и наука. 2014. № 10. С. 76-92. URL: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/10218/1/edscience_2014_10_119_07.pdf (дата обращения: 11.07.2017).

- Кондрашов П. Н. Динамика жизненных ценностей подростков и проблема коррупции в постсоветской России//Образование и наука. 2016. №2 6. С. 22-41 DOI: 10.17853/1994-5639-2016-6-22-41

- Константиновский Д. Л. Образование, рынок труда и социальное поведение молодежи//Социологический журнал. 2014. Т. 0, № 3. C. 55-69 DOI: 10.19181/socjour.2014.3.512

- Осипов А. М., Матвеева Н. А. Институциональные барьеры и механизмы доступности образования: концепция и региональная динамика//Социологические исследования. 2015. № 7. С. 37-48. URL: http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_7/Osipov.pdf (дата обращения: 13.07.2017).

- Андронов В. П., Ионова М. С. Значение прогностических способностей для профессионального самоопределения старшеклассников//Интеграция образования. 2015. Т. 19, № 1. С. 118-123 DOI: 10.15507/Inted.078.019.201501.118