Исследование процесса кристаллизации лактозы из молочной сыворотки при циклическом охлаждении

Автор: Шевчук В.Б., Куленко В.Г., Белозерова Д.А.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технология переработки С/Х продуктов

Статья в выпуске: 2 (2), 2011 года.

Бесплатный доступ

Разработана методика исследования процесса кристаллизации лактозы, позволяющая на основании двух измерений размера кристалла получить дифференциальные и интегральные кривые распределения кристаллов по массе. Методика применена к процессу кристаллизации при циклическом охлаждении.

Рекристаллизация, лактоза, скорость роста кристалла, циклическое охлаждение и нагревание кристаллизата

Короткий адрес: https://sciup.org/14998581

IDR: 14998581 | УДК: 637.12.044.001.5

Текст научной статьи Исследование процесса кристаллизации лактозы из молочной сыворотки при циклическом охлаждении

Одной из задач при выработке кристаллического молочного сахара является получение крупных кристаллов, что улучшает фильтрационные свойства кристаллизата и качество конечного продукта.

Известно, что в условиях периодического колебания температуры растворов происходит интенсивный процесс рекристаллизации, результатом которого является исчезновение мелких кристаллов и рост за их счет более крупных.

Причина рекристаллизации – зависимость скорости роста кристаллов и растворения от их размеров. Установлено, что крупные кристаллы растут быстрее, а растворяются медленнее, чем мелкие [1, 2].

Теоретически и экспериментально доказано, что скорость роста кристаллов лактозы в кристаллизате молочной сыворотки также зависит от размера кристалла [1, 3].

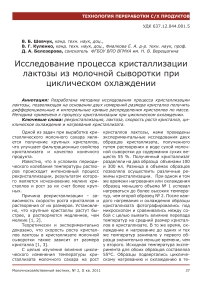

С целью изучения влияния циклического изменения температуры кри-сталлизата молочного сахара на рост кристаллов лактозы, нами проведены экспериментальные исследования двух образцов кристаллизата, полученного путем растворения в воде сухой молочной сыворотки до содержания сухих веществ 55 %. Полученный кристаллизат разделяли на два образца объемами 100 и 300 мл. Разница в объемах образцов позволяла осуществить различные режимы кристаллизации. При одном и том же времени нагревания или охлаждения образец меньшего объема № 1 успевал нагреваться до более высоких температур, чем второй образец № 2. После каждого нагревания и охлаждения образцы кристаллизата фотографировались под микроскопом и сравнивались между собой с целью выявить влияние перепада температур на средний размер кристаллов в кристаллизате. В то же время, охлаждение и нагревание до одних и тех же температур занимало у первого образца значительно меньше времени, чем у второго. Исходная температура эксперимента для обоих образцов составляла 55°С. Образцы подвергались циклическому нагреванию и охлаждению в те- чение 7 ч 54 мин. Время эксперимента замерялось по секундомеру. Режимы охлаждения и нагревания каждого образца представлены на графике (рис. 1).

Циклическое изменение температуры для первого образца проводили, ориентируясь на температуры 5 °С, 30 °С, 60 °С и 90 °С Для охлаждения применялась ледяная баня, для нагревания – паровая. Первое охлаждение от 55 °С до 5 °С происходило в течение 14 мин. Второй образец, имея в 3 раза больший объем, охлаждался до температуры 7 °С в течение 25 мин. Далее оба образца нагревались до 30 °С, что по времени заняло: № 1 - 2 мин, № 2 - 4 мин. В течение 12 последующих минут температура стабилизироваласьи проводилось фото- графирование образцов на микроскопе SK-14, имеющем окуляр с измерительной шкалой. Пробы кристаллизата отбирались при помощи стеклянной палочки после тщательного перемешивания. Размер и количество кристаллов определялись выборочно в каждом пятом (считая от края раздавленной капли) поле средней линии предметного стекла.

При микроскопическом исследовании замерялись два наибольших размера кристалла, по которым строилось корреляционное поле (таблица 1).

Таким образом, каждый кристалл, замеренный под микроскопом, попадал в одну из ячеек корреляционного поля.

Для пересчета размеров кристаллов на их массу переходили от делений ли-

р

№1

№2

Рис. 1 Температурные режимы в пробах № 1 (100 мл) и № 2 (300 мл)

Таблица 1 – Корреляционное поле

|

Деления |

Максимальный размер кристалла, в |

делениях микроскоп |

а |

|||||||||

|

шкалы микроскопа |

0-5 |

5-10 |

10-15 |

15-20 |

20-25 |

25-30 |

30-35 |

35-40 |

40-45 |

45-50 |

||

|

го о го 5 О- О Ф Q, Z V ГО S -5 ’S и; т т л ф го си Z ч I ш z £ |

* |

2,5 |

7,8 |

12,5 |

17,5 |

22,5 |

27,5 |

32,5 |

37,5 |

42,5 |

47,5 |

|

|

0-5 |

2,5 |

4 |

52 |

40 |

7 |

1 |

||||||

|

5-10 |

7,5 |

24 |

32 |

28 |

5 |

1 |

||||||

|

10-15 |

12,5 |

2 |

||||||||||

|

15-20 |

17,5 |

|||||||||||

|

20-25 |

22,5 |

|||||||||||

|

25-30 |

27,5 |

|||||||||||

|

30-35 |

32,5 |

|||||||||||

|

35-40 |

37,5 |

|||||||||||

|

40-45 |

42,5 |

|||||||||||

|

45-50 |

47,5 |

|||||||||||

*- средний размер кристаллов в каждом интервале

Таблица 2 – Корреляционное поле линейных размеров кристалла

|

Максимальный линейный размер кристалла в, мкм |

|||||||

|

* |

4,25 |

12,75 |

21,25 |

29,75 |

38,25 |

46,75 |

|

|

4,25 |

4 |

52 |

40 |

7 |

1 |

■ |

|

|

12,75 |

24 |

32 |

28 |

5 |

1 |

||

|

21,25 |

■ |

■ |

■ |

2 |

■ |

||

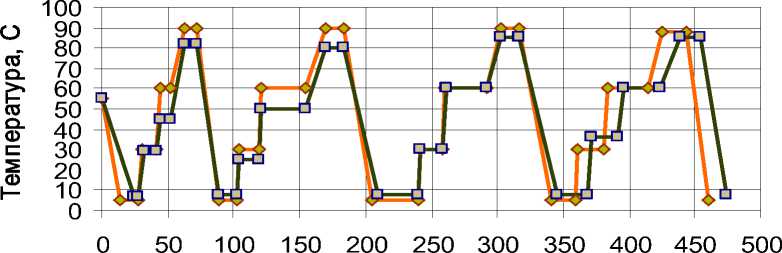

Рис. 2. Схема соотношения линейных размеров кристалла (на основании данных А. Г. Храмцова): а, в – линейные размеры наибольших осей кристалла, замеряемых в процессе эксперимента; х – высота пирамиды.

нейки микроскопа к линейным размерам кристаллов.

Однако классификация кристаллов по их линейным размерам представлялась затруднительной, поэтому выбрана классификация кристаллов по массе. Для определения массы кристалла, он рассматривался, как усеченная пирамида. Соотношение размеров кристалла бралось по данным А. Г. Храмцова (рис. 1)

Масса кристалла определялась по формуле:

m = [ 0 - ( 0,62 ■ 0 )Л ,55 ■ 2 - ( 0,22/0,62 ■ 0) • ( 0,22 ■ 0 ) - ( 1,55 ■ 2 - 2 ) ]• Б (1)

где а и в – линейные размеры наибольших осей кристалла.

Для каждой клетки корреляционной таблицы 1 определялась масса кристалла по формуле 1.

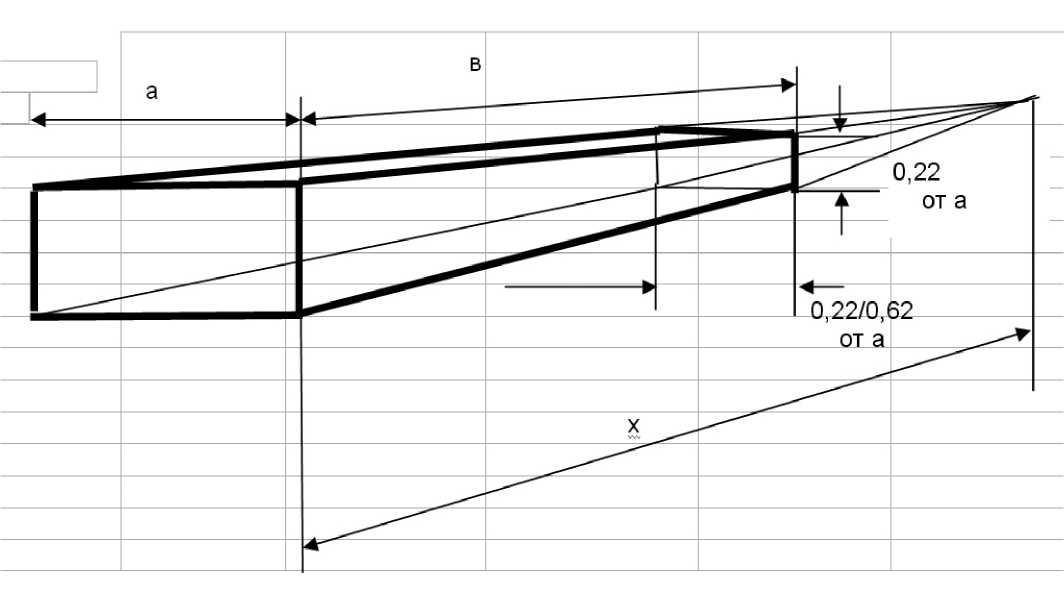

По полученным данным строились кривые распределения кристаллов по массе. Для этого кристаллы разбивались на несколько групп по массе.

Интервалы от I до VIII по массе выбраны в соответствии с таблицей 4.

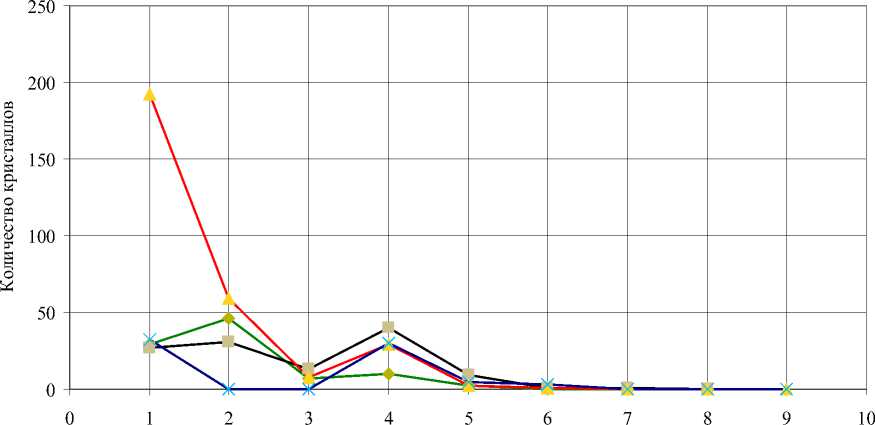

Анализ кривых распределения показывает, что максимум количества кристаллов в процессе кристаллизации при циклическом нагревании и охлаждении

Таблица 3 – Корреляционное поле массы кристаллов, кг ∙ 1012 Максимальный линейный размер кристалла в, мкм

|

4,25 |

12,75 |

21,25 |

29,75 |

38,25 |

46,75 |

55,25 |

63,75 |

72,25 |

80,75 |

||

|

s CL V CL Ф z co cu CL dS -D T DS Ф I s ’5 z -D x z § ro Z ru s z =; |

4,25 |

0,1 |

0,3 |

0,55 |

0,8 |

1 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

1,9 |

2 |

|

12,75 |

1 |

2,9 |

5 |

6,9 |

9 |

10,8 |

12,7 |

14,7 |

16,7 |

18,6 |

|

|

21,25 |

2,73 |

8,2 |

13,6 |

19,1 |

24,5 |

30 |

35,5 |

40 |

46,4 |

51,8 |

|

|

29,75 |

5,4 |

16 |

26,7 |

37,4 |

48,2 |

58,8 |

70 |

80 |

90 101,7 |

||

|

38,25 |

8,9 |

26,5 |

44,2 |

62 |

80 |

97,3 |

115 |

132,7 |

150,4 |

168 |

|

|

46,75 |

13,2 |

||||||||||

|

40 |

66 |

92,5 |

119 |

145,3 |

172 |

198,2 |

225 |

251 |

|||

|

55,25 |

18,5 |

55,3 |

92,3 |

129,2 |

166,2 |

203 |

240 |

277 |

313,8 |

350,7 |

|

|

63,75 |

24,6 |

73,7 |

122,8 |

172 |

221,2 |

270 |

320 |

368,6 |

417,8 |

467 |

|

|

72,25 |

31,6 |

94,7 |

157,8 |

221 |

284 |

347,2 |

410,4 |

473,5 |

536,6 |

600 |

|

|

80,75 |

36,1 |

108,2 |

180,4 |

252,5 |

324,7 |

397 |

470 |

541,2 |

613,3 |

685 |

|

Таблица 4 – Масса кристаллов и их количество в выбранных интервалах

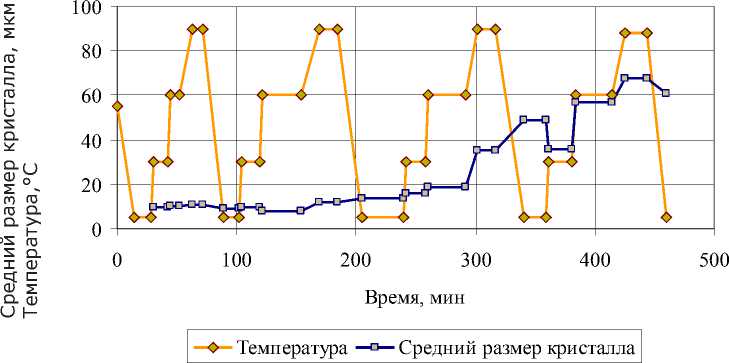

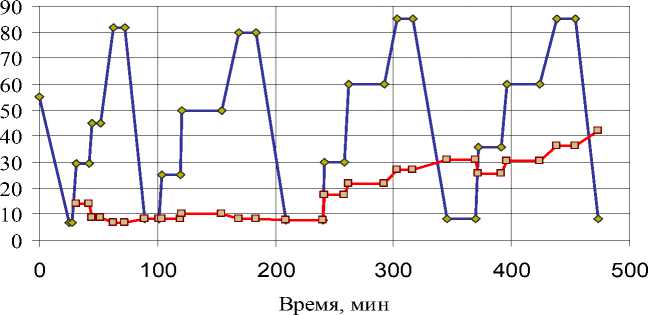

Зависимости средних размеров кристалла образцов № 1 и № 2 от времени в сравнении с графиком изменения температуры представлены на рисунках 4 и 5.

Как видно из рисунков 4 и 5, средний размер кристалла в начале экспери- мента меняется незначительно, причем некоторый рост кристаллов происходит с небольшим запаздыванием по отношению к периоду низких температур. Это объясняется тем, что процесс растворения кристалла требует какого-то времени, а тем более процесс его роста Причем изменение температуры происходит быстрее, чем изменение размера кристаллов. Более ярко выражены эти явления во второй половине эксперимента, в процессе увеличения среднего размера кристалла.

Если сравнить между собой средний размер кристалла в опытах № 1 и № 2, которые отличаются объемом кристал-лизата и, соответственно, интенсивностью колебаний температуры, то хорошо видно, что при ее нарастании средний размер кристалла существенно возрас-

Таким образом, подтверждается высказанная ранее идея о положительном влиянии колебаний температуры на интенсивность роста кристаллов в процессе кристаллизации применительно к

Интервалы массы

1-е охлаждение 2-е охлаждение 3-е охлаждение 4-е охлаждение

Рис. 3. Дифференциальные кривые распределения кристаллов по интервалам массы после каждого охлаждения в опыте № 1

Интервалы массы

1-е охлаждение 2-е охлаждение 3-е охлаждение 4-е охлаждение

Рис. 4. Дифференциальные кривые распределения кристаллов по интервалам массы после каждого охлаждения в опыте № 2

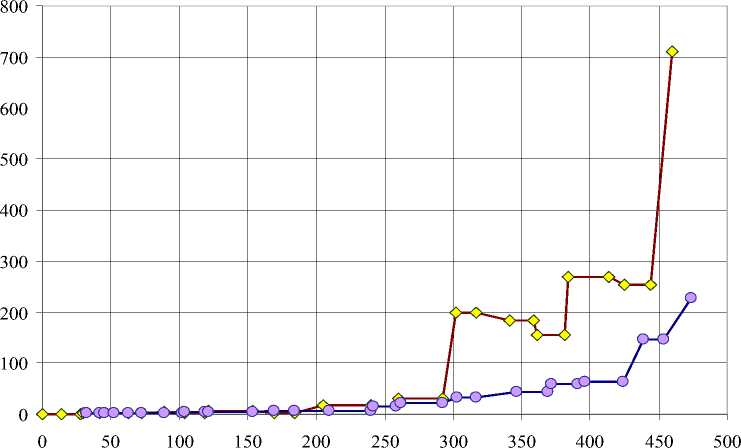

тает (рис. 5). То же показывает зависимость средней массы кристалла от времени для каждого опыта (рис. 6).

лактозе. Причем, даже незначительные изменения интервала колебаний температур оказывают существенное влияние

Рис. 4 – Зависимость среднего размера кристаллов образца № 2 от времени с учетом изменения температуры

Температура Средний размер кристалла

Рис. 5 – Зависимость среднего размера кристаллов образца №2 от времени с учетом изменения температуры

на средний размер кристалла лактозы.

Время, мин

Рис. 6 – средней массы кристалла в опытах № 1 и № 2 в процессе эксперимента 5 и 6

№1

№2

Список литературы Исследование процесса кристаллизации лактозы из молочной сыворотки при циклическом охлаждении

- Качалова, Е. А. Разработка установки с воздушным охлаждением и подогревом для кристаллизации лактозы: дис. …канд. техн. наук/Е. А. Качалова. -Вологда-Молочное, 2010. -156 с.

- Костюков, Е. М. Разработка вихревого устройства для интенсификации процесса зародышеобразования кристаллов лактозы в молокосодержащих консервах с сахаром: дис. …канд. техн. наук/Е. М. Костюков. -Вологда-Молочное, 2009. -140 с.

- Гнездилова, А. И. Развитие научных основ кристаллизации лактозы и сахарозы в многокомпонентных водных растворах: дис. …докт. техн. наук/А. И. Гнездилова. -Вологда, 2000. -490 с.

- Алексеев А.А., Кораблев Ю.А., Шестопалов М.Ю. Идентификация и диагностика систем. Москва Издательский центр «Академия», 2009 г -352 с.