Итальянские древности и новости в эпистолярных откликах Ю. Ф. Самарина (1864-1865)

Автор: Фетисенко Ольга Леонидовна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Памятные даты России. К 200-летию со дня рождения Ю. Ф. Самарина (1819-1876)

Статья в выпуске: 1 (3), 2020 года.

Бесплатный доступ

Заграничное путешествие Ю. Ф. Самарина, начатое весной 1864 г., продолжалось без малого год. Включало оно и две поездки в Италию, однако именно эта часть путешествия оказалась не освещенной биографами славянофила. В это время Самарин не вел дневника, но подробно делился своими впечатлениями в письмах к друзьям. Приведенные в статье эпистолярные тексты (недавно введенные в научный оборот или до сих пор остававшиеся неизвестными) открывают самого деятельного из всех славянофилов с непривычной стороны, как отдыхающего , просвещенного путешественника, внимательно и с мягким юмором оценивающего все встречаемое на пути. В Приложении к статье публикуется письмо к Ф. В. Чижову из Венеции.

Ю. ф. самарин, путешествие, эпистолярий, Россия и европа, италия, искусство, славянофильство, и. с. аксаков, ф. в. чижов, кн. черкасские

Короткий адрес: https://sciup.org/140294111

IDR: 140294111 | DOI: 10.24411/2588-0276-2020-10010

Текст научной статьи Итальянские древности и новости в эпистолярных откликах Ю. Ф. Самарина (1864-1865)

Почти год — с апреля 1864-го по конец марта 1865-го — длилось большое заграничное путешествие Ю. Ф. Самарина. По поводу предыдущего выезда «за пределы России» биограф славянофила писал: «...заграничные путешествия сделались для него постоянной и настоятельной потребностью, и это первое соприкосновение с западноевропейским культурным миром, с которым он был так своеобразно связан всю жизнь, представляет любопытную подробность всей умственной фигуры Самарина»1. Основной целью продолжительной поездки были лечение и отдых после серьезно подорвавших здоровье самого деятельного из всех славянофилов многолетних трудов для крестьянской реформы2, но также и подготовка издания «катехизиса» А. С. Хомякова («Церковь одна»), который в то время невозможно было напечатать в России, изучение экономического положения и европейских законодательств, церковного вопроса. Во время этого путешествия происходит известная встреча с А. И. Герценом в Лондоне и установление более глубокого общения с баронессой Эдитой фон Раден, сопровождавшей великую княгиню Елену Павловну на европейские курорты.

В это время Самарин, к сожалению, не вел дневников. 5 (17) октября 1864 г., отвечая на вопрос И. С. Аксакова: «Ведешь ли ты дневник, записываешь ли, что видел? Как бы дорого я дал, чтоб послушать твои рассказы», Самарин шутил: «Ты спрашиваешь, пишу ли я Дневник. — Странный вопрос, почти даже обидный для меня. Или ты не знаешь, что дневники могут вести только немцы или англичане. / А действительно стоило бы. Сколько интересного»3. Источники наших знаний о поездке Самарина: его письма к родным, к И. С. Аксакову, супругам кн. В. А. и Е. А. Черкасским, Ф. В. Чижову, к баронессе Раден. Двусторонняя переписка с Аксаковым недавно издана в полном виде, письма к Черкасским и Чижову публиковались лишь частично, причем как раз корреспонденция интересующего нас периода оставалась неизданной. Содержание писем иногда неизбежно повторялось (описание Адриатики, восхитившей автора в Триесте, или лунной ночи в Венеции, на Piazza San Marco), однако, разумеется, в каждом из эпистолярных диалогов содержались и неповторимые детали и подробности.

Траектория самаринского путешествия оказалась настолько сложной и необычной, со своеобразными «петлями», возвращениями в один и тот же город, внезапными переменами уже сообщенных друзьям планов, что Аксаков даже воскликнул в одном из писем: «Не понимаю твоего маршрута. Что это за набег на Англию?»4 Чтобы понять, какое место занимает в эпистолярном травелоге итальянская глава5, выстроим весь маршрут пустившегося в странствие славянофила от начала до конца. Названия основных посещенных им городов далее для наглядности выделены курсивом.

Обычный путь русского путешественника начинался с проезда через Варшаву на Вену или Берлин по железной дороге. Самарин отправился в Вену. Здесь он пробыл шесть дней, познакомился с давним помощником и корреспондентом московских славянофилов протоиереем М. Ф. Раевским и какими-то венгерскими помещиками, которые настойчиво приглашали его посетить их имения6. Затем по знаменитой горной железной дороге через Земмеринг7 он приехал в Триест, полюбовался морем8 и, по совету Ф. В. Чижова, направился на противоположный берез Адриатики в тогда подчиненную австрийцам, но сохранившую римские, византийские и венецианские достопамятности Кроацию (нынешнюю Хорватию), а точнее Истрию, уникальную историческую область. Здесь, возможно, следовало бы остановиться надолго, как некогда, в 1840-х гг., и поступил Чижов, Самарин же успел повидать только г. Пола с его знаменитым Колизеем9. На пароходе он вернулся в Триест и поездом выехал в Венецию. Он мог бы и вообще не задерживаться в Триесте, а проследовать к Венеции через Милан, как сделал это в 1859 г.10, но был благодарен Чижову за его советы: «Без Вас я бы всего этого не увидал, а увидевши раз, навсегда не забуду»11.

Из Венеции, о которой речь пойдет дальше, Самарин вернулся в Вену (письмо к кн. Черкасскому оттуда датировано 6 июня 1864 г.). Дальнейший маршрут был намечен в письме к Аксакову от 29 мая: «Я еду на Вену, Прагу и Дрезден. В Праге теперь сезон и, кажется, очень оживленный»12. На этом этапе путешествия все шло без непредвиденных отклонений: в Прагу славянофил выехал 8 июня и оказался там к концу сейма (ландтага), о котором хотел узнать подробнее. Из Праги он отправился в Дрезден , откуда 21 июня послал огромное письмо-«отчет» Черкасским.

Затем мы застаем его в Берлине . Здесь, наконец, он вспоминает о медицинской составляющей своей поездки: доктор Ф.-Т. фон Фрерихс рекомендует ему купания в Рагаце (в Швейцарии, в кантоне Сен-Галлен) и в Англии13. Самарин начинает с более дальней точки: отплывает в Лондон для переговоров об издании богословских сочинений Хомякова на английском языке. Известно, что в Англии он посетил еще морской курорт Торки (Torquay; в то время в России произносили и писали: «Торкай»,

«Торкей») и Оксфорд. Затем он снова движется через Германию14, а в августе он уже в Рагаце , где встречает сплоченную «русскую колонию»: «...Велик<ая> Княгиня Елена Павловна, Гр<аф> Киселев, Титов, Муравьев-Амурский и пр.)...»15. Не названо в его перечислении лишь одно имя, которое на самом деле должно было бы стоять на первом месте, — имя баронессы фон Раден.

В сентябре Самарин пишет ей из Лозанны (рассказывает, в частности, что до этого успел осмотреть перевал Сен-Готард, где вспоминал Суворова)16, после этого надолго остановился на северном курорте Остенде . «Теперь план моего путешествия изменился. Оказывается, что я не упустил времени для купанья в море (чего я опасался), и потому я, прежде чем поеду в Париж, проживу в Остенде месяц или полтора»17. Время, однако, было наполнено не только купаньями: Самарин работает над переводом «катехизиса» Хомякова. 8 октября (н. ст.) он выезжает в Бонн для встречи с предполагаемым издателем этого сочинения, однако

Площадь Минервы в Риме. Фотография О. Л. Фетисенко

вскоре находит другого издателя и в октябре же встречается с ним в Брюсселе .

В ноябре–декабре 1864 г. в Париже Самарин консультируется у французских врачей, общается с протоиереем Иосифом Васильевым (настоятелем посольской церкви) и с принявшим православие аббатом Владимиром Гетте18. Были и другие занятия: «В Париже я осмотрел все, что доступно беглому и поверхностному наблюдению, посещал довольно часто судебные и полицейские места, слушал трех профессоров <...> брал частные уроки у двух здешних чиновников. Мне хотелось узнать подробности и все подноготную их местного, то есть уездного и департаментского хозяйственного управления, собственно ту часть, которая составляет предмет наших земских учрежде-ний»19. Он хотел было побывать у Черкасских в Варшаве, но передумал (чтобы избежать «искушения» заехать оттуда в Москву — навестить мать) и через Лазурный берег (где в Ницце встретился с Тютчевым20) снова отправился в Италию.

Теперешний его маршрут прорезал Апеннинский полуостров с севера на юг и обратно — по «накатанному» поколениями туристов пути: Флоренция21 — Рим — Неаполь — Рим — Флоренция. Эта часть путешествия пришлась на зимние месяцы. В Рождественский сочельник по юлианскому календарю и в навечерие Богоявления у католиков Самарин сообщил Аксакову: «Через четыре дня я отправляюсь в Италию, месяц пробуду в Риме и надеюсь к празднику быть в Москве»22. (Подразумевалась, конечно, Пасха, которая в 1865 г. пришлась на 4 апреля ст. стиля.) Из Рима23, где остановился на площади Минервы в отеле с тем же названием (он, кстати, открыт до сих пор, как и другие гостиницы, что выбирал в своем путешествии Самарин, — теперь все они стали «пятизвездочными»), Самарин в письме к Аксакову от 18 января (1 февраля) подтверждает свои прежние намерения поспешить домой, отвлекшись лишь на Неаполь: «Я здесь пробуду недели с три, заеду в Неаполь и оттуда, не останавливаясь и не оглядываясь, кратчайшим путем в Москву»24. Однако путь оказался не совсем «кратчайшим»: и новые остановки в Риме и Флоренции были сделаны, и в Берлин Самарин еще раз «завернул», затем навестил Черкасских в Варшаве25 и только тогда через Петербург вернулся в Москву, которая после долгого отсутствия показалась ему изменившейся не в лучшую сторону26.

Вернемся теперь почти на год назад, к моменту первого въезда Самарина в итальянские земли (напомним: не покидая Австрийской империи). 18 мая 1864 г. из Вены он писал Чижову, получив от него сразу два письма: «Послезавтра я выеду отсюда и точь-в-точь последую Вашему маршруту. Из Венеции напишу Вам, что удастся мне увидеть. Кстати о Венеции: Вы, помнится, поручали мне передать от Вас франков 100 — но кому? — не могу припомнить. Если Вы хотите, чтоб это поручение было исполнено, то напишите мне в Венецию poste restante»27. Из следующего письма (от 2 июня) выясняется, что 100 франков — это был старый долг Чижова некоей синьоре Бодоре (вероятнее всего, его домашней хозяйке), которую Самарин отыскал и чрезвычайно обрадовал как с неба свалившейся немалой для нее суммой28.

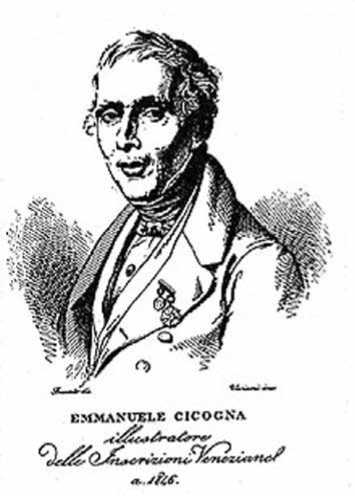

От Чижова были у Самарина и другие поручения: побывать у антиквара Чиконья, отыскать некоторые книги по истории Венеции, а также иезуитский катехизис (он был нужен для возражения о. И. Мартынову, парижскому иезуиту; с отысканием книги возникли неожиданные трудности29). Упоминания в письмах Самарина о старом антикваре чрезвычайно интересны, ведь речь идет не о рядовом торговце. Эммануэле-Антонио Чиконья (1789–1868) был известнейшим коллекционером (сейчас его собрание вошло в Музей Коррер) и исследователем: его многотомное (в 26 выпусках) издание «Венецианских надписей» выходило на протяжении трех десятилетий30.

Самарин не знал итальянского языка (или нарочно преуменьшал свои знания). Из письма в письмо повторяется, что он со всеми, в том числе и с Чиконья, объясняется только посредством многократно повторяемого «corpo di Bacco»31. Поэтому и с антикваром общения не получилось, и «настоящее» Италии (как это мог сделать в Вене, Берлине, Париже) узнать было почти невозможно. Оставалось быть туристом и изучать прошедшее. Однако некоторые наблюдения Самарину все же сделать удалось, они сами просились под перо. Например, о том как «какой-то каноник торжественно сжигал на площади Св. Марка, в Венеции» книгу Эрнеста Ренана32. Полны юмора его заметки о веяньях Risorgimento, отсылающие

Портрет Эммануэле Чиконья, 1826 г.

русских адресатов к недавно пережитому

Польскому восстанию: «Здесь также есть маленький жонд 33, который публикует декреты, рассылает предостережения и угрозы, но все эти затеи принимают какой-то идиллический характер. Народ гуляет, валяется на солнце, лежит по целым дням на мраморных ступенях, задравши ноги кверху, и объедается всякими морскими пауками, тараканами и другими гадинами»34. С личными впечатлениями связаны бросаемые в письмах инвективы папству («латинской лавочке», по самаринскому выражению)35.

Колизей. Фотография О. Л. Фетисенко

Первым почтовым днем в Италии для Самарина стало 29 мая 1864 г. В этот день он написал Аксакову и Чижову, и, поскольку с письмом к последнему местами почти дословно совпадает письмо к кн. Е. А. Черкасской (и там же упоминается «полный месяц», который не мог бы оставаться таким целую неделю), можно предположить, что и оно создавалось в тот же вечер и лишь в копии ошибочно датировано 21 мая. Писем из Неаполя и Флоренции, к сожалению, нам обнаружить не удалось, однако чрезвычайно любопытны самаринские корреспонденции из Рима.

В письме к Аксакову от 18 января (1 февраля) Самарин, может быть, невольно, целиком следует общеславянофильской парадигме, впоследствии преемственно воспринятой славянофильствующими П. П. Перцовым и В. В. Розановым36: противопоставление Древнего Рима «папскому» (в пользу первого) и опасение — используем терминологию К. Н. Леонтьева — скорого действия на Италию процесса «вторичного смесительного упрощения»37.

«Я уже пятый день в Риме, истаскиваю здесь вторую пару сапог. Древний Рим превзошел все мои ожидания. В первый день я отправился бродить без всякой цели, не взяв даже плана с собою; совершенно случайно очутился на форуме, перед Колизеем и в буквальном смысле у меня захватило дух перед этою осуществленною мечтою железных сил и воли дикой38. Вот сила, так сила. Чтоб ни говорили, а Средневековый Рим, с его Папами, возрождением художеств, Микель-Анджелами и Рафаэлями, бледнеет перед суровою простотою идеального Государства времен язычества. Чувствуется, что как скоро отнялась эта возможность безусловного поглощения человеческой личности в Государстве, так отнялась вместе с тем способность к известного рода подвигам, которые в наше время уже немыслимы. Я теперь перечитываю классиков, Тацита, Светония и Цезаря. Как все это цельно и одно с другим гармонирует: эти сооружения из цельных, едва обтесанных кусков мрамора, эти строгие профили императоров и консулов, утраченный навсегда закон этих характеров, поднимавшихся без усилия до полного самоотвержения и упадавших до ужасающего разврата, наконец, самый этот язык, созданный не для пера и бумаги, а для вековечных надписей на меди и мраморе. Не могу себе представить, чтоб этот город когда-нибудь мог сделаться столицею

Фонтан Aqua felice в Риме.

Пророк Моисей.

Фотография О. Л. Фетисенко

Конституционного Королевства39 и чтоб ему суждено было, после оргий императоров и их триумфов, после анафем и булл Григория VII и Иннокентия III, сделаться средоточием парламентских проделок и сплетень. До такого посрамления история не допустит, если только есть на свете история в смысле право-правящей силы разума»40.

Среди писем к кн. Черкасской есть шутливый отзыв о зимнем Риме. (Для многих русских путешественников было неожиданностью испытать на себе, что и в Италии порой наступает зима41.)

«На днях, между Неаполем и Римом выпал снег в три пальца и дивная цепь гор, опоясывающая вечный город, в одну ночь побелела; зато, во всем Риме, посинели орлиные носы. Кажется даже, что продрог Микель-Анджелов Моисей, с козлиною мордою, расчесывающий мраморные свои сосульки наподобие бороды. Я поскорее ушел от холода в подземный Рим, в катакомбы и этим заключил мои осмотры42».

Эта цитата требует некоторых пояснений. Дело в том, что Самарин ошибся (но в духе своей эпохи, приписывающей многие творения «собирательным» Рафаэлям

Собор Santa Maria Assunta на острове Торчелло.

Фотография О. Л. Фетисенко и Микеланджело, без разбора). Говоря о микеланджеловом Моисее он, конечно, подразумевал не знаменитую статую с надгробия папы Юлия II в церкви Вериг св. Петра (San Pietro in Vincoli; 1513–1515), но изваянную значительно позднее (в 1588 г.) скульптуру, украшающую фонтан Счастливая вода (Aqua Felice), называемый по ней также фонтаном Моисея. Ее автором был Леонардо Сормани. Однако оговорка Юрия Федоровича, возможно, была все же случайной. Эпистолярные документы дают представление о нем не как о праздном туристе, справляющемся с «бедекером», но как о тонком ценителе итальянских древностей, которые он старался изучить сколь мог углубленно. В письме к Чижову, которое в приложении к этой статье приведено целиком, замечательно упоминание о том, что, осматривая собор св. Марка, Самарин только к вечеру добрался до алтаря.

Как мы уже знаем, именно Чижов был «направителем»-подсказчиком для Самарина в итальянской части его путешествия43. Благодаря его указанию он не про пустил древнейшие в лагуне храм ы на острове Торчелло — Santa Fosca и Santa Maria

Assunta (св. Фоски и Успенский собор), а за предыдущую неделю успел побывать в важнейших венецианских музеях. В письме к Аксакову от 17 (29) мая рассказано об этом так:

«По его совету, я был на острове Torcello и любовался древними, отлично сохранившимися мозаиками и видом на лагуну. Все-таки лучшее в Венеции, разумеется, кроме самой местности, как то: мозаики, статуи, мраморы, капители и пр., вывезено из Византии или заимствовано от Востока. Я столько осмотрел церквей и галерей, что у меня в голове все перепуталось: строгие лица венецианских патрициев, опрокинутые женщины с обнаженными грудями, негры, несущие на плечах своих золотые чаши, парчи и шелковые ткани, задорные обезьяны, собаки — вся эта принадлежность венецианских картин, в которых нет ни воздуха, ни природы, ни простора, а громоздятся люди и камни, как в самой Венеции. Для меня привлекательнее всего старые мозаики и затем — целое, вся Венеция, как она вынырнула из воды, с ее резными галереями и кружевными балконами. Собственно, мне портит наслаждение недостаток подготовки,

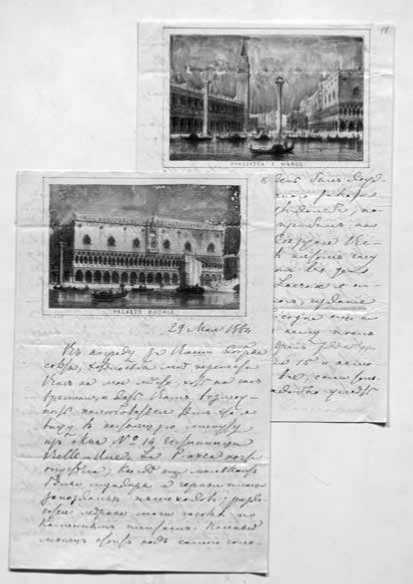

Письмо Ю. Ф. Самарина к Ф. В. Чижову (1864) на венецианской почтовой бумаге с видами Палаццо дожей и Пьяцетты Сан Марко.

Автограф (РГБ)

невежество мое. То ли бы я высмотрел

и перечувствовал, если б мне была сколько-нибудь знакома история Венеции и ее

прежняя жизнь. Как-то даже совестно, стыдно, смотреть во все глаза на эту остывшую старину и ничего не понимать»44.

Заграничные письма Самарина, конечно, не только заменяли путевой дневник, но — и, возможно, даже в большей степени — служили продолжением разговоров, начатых в России, были живым откликом на сообщаемые новости, особенно политические (эти сюжеты не входили в предмет рассмотрения в нашей статье). В конце путешествия Самарин признается: «Шатанье за границею надоело мне как горькая редька. Давно уж тянет меня домой, но я крепился и делал над собою усилие; теперь становится невтерпеж». Он спешит закончить свое странствие, опасаясь, что и так «потерял ключ к тому, что творится у нас»45.

Приложение

Письмо Ю. Ф. Самарина к Ф. В. Чижову46

29 мая 1864

В награду за Ваши добрые советы хотелось бы мне перенести Вас на мое место, хоть на час времени, и дать Вам возможность полюбоваться тем, что я вижу в настоящую минуту из окна № 14 гостиницы Belle-Vue. La Piazza почти опустела; кое-где еще мелькают белые мундиры и черные плащи запоздалых пешеходов; раздаются мерные шаги часовых по каменным плитам. Полный месяц стоит над самою головою бронзового льва, с вершины мраморной колонны стерегущего Венецию47, и матовым светом обливает фасад Собора Св. Марка. Башни, статуи и каменные кружева ясно вырисовываются на ясном небе48. Одно только газовое освещение портит картину. Что за прелесть! Позволительно хоть на время забыть про Польшу, про крестьянское и земское дело, про День49, про цензуру и другие наши дрязги.

Еще раз искренно Вас благодарю за Ваши советы. Одна дорога из Вены в Триест, через Semmering, эта дорога единственная в своем роде, высеченная в дикой скале, стоит сама по себе путешествия. В Триесте, кроме моря и великолепного замка Ерц-герцога Максимильана, Mira-mare50, я ничего не видал; но от моря я не мог оторваться. Откуда берется эта прозрачность, позволяющая видеть на значительной глубине пестрые камни и морскую плеснь; откуда этот невиданный лазуревый цвет, которому бы я не поверил, если б увидал его на картине? Мне кажется, что и пароход каким-то особенным манером скользит по зеркальной поверхности этого моря и не бороздит его, а только оставляет за собою широкую белую полосу, которая стелется далеко, как полотно. В Пола я провел целый день в Колизее, любовался им и утром и вечером; я нашел в нем совершенно неожиданно земляков — черных ручных медведей из Болгарии и при них их вожаков, четырех пропеченных солнцем черногорцев. Как ни старался я объяснить себе конструкцию Колизея, он остался для меня загадкою; не понимаю решительно, к чему эта ложбина в середине, с двумя каналами, впусклым и выпусклым, к чему внутренние, каменные в два ряда стены, каким образом взбирались зрители на ступени и т. д. Каррара умер в 1845 году51, я видел бюст в честь его поставленный. Я располагал два дня провести в Pola, на третий съездить в известную Вам деревню52, а на четвертый отправиться в обратный путь; но по непонятной причине пароход отошел днем раньше, чем было положено, а упустить его и дождаться другого я не решился, потому что пришлось бы потерять целых три дня. Из Триеста в Венецию я проехал по железной дороге; лодки я не решился взять по двум причинам: день был дождливый и солнечного заката я все-таки не увидал бы, потому что поезд прибыл на последнюю не доезжая Венеции станцию в пятом часу утра. Venise pour les gens du monde par Lecomte53 я нигде найти не могу; издание исчерпано; у Cicogna54 еще не был; заеду к нему послезавтра; я намерен здесь пробыть дней 10 или 15 и осмотреть решительно все, если только удастся. Надобно уметь экономно обращаться с своим вниманием, а это искусство дается не вдруг. Нынче я целый день, с раннего утра, не выходил из Собора Св. Марка и только к вечеру добрался до алтаря. Под конец и глаза и внимание у меня притупились так, что подробности уж не ложились в памяти; а здесь именно подробности интересны; каждый узор, каждая фигура, каждый камень имеет в себе что-то загадочное, сильно возбуждающее любопытство. Как-то совестно относиться небрежно к этим надгробным памятникам былой жизни. Только вполне исчерпанное впечатление останется навсегда.

В настоящее время Венеция и в политическом отношении представляет много любопытного, к сожалению почти недоступного для здешнего туриста и вдобавок русского. Здесь тоже есть народный жонд, подземное правительство, рассылающее декреты, предостережения и угрозы, запрещающее строго посещать театры, слушать австрийскую музыку и т. п., но все это, в сравнении с Варшавою, гораздо мягче и добродушнее. Полиция очень снисходительна и осторожна. Видно, что она тщательно избегает всякого раздражения.

Еще раз очень и очень Вас благодарю за Триест, Пола и т. д. Без Вас я бы всего этого не увидал, а увидевши раз, навсегда не забуду.

Душевно преданный Юрий Самарин

Список литературы Итальянские древности и новости в эпистолярных откликах Ю. Ф. Самарина (1864-1865)

- Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 1. Т. III. М., 1892.

- "Когда присоединят Рим к России?" (Письма П. П. Перцова к В. В. Розанову из Италии) / Вступ. статья, подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко // Archivio russo-italiano = Русско-итальянский архив. VII. Salerno, 2011. P. 67-100.

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. Т. 8, кн. 1-2. СПб., 2007-2009.

- Нольде Б. Э., бар. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926 (2-е изд.: М., 2003).

- Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина / Изд. подгот. Т. Ф. Пирожкова, О. Л. Фетисенко, В. Ю. Шведов. СПб., 2016 (Славянофильский архив. Кн. III).

- Самарин Ю. Ф. Письма к кн. В. А. и Е. А. Черкасским (1855-1876) // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 265. Карт. 30. Ед. хр. 1 (рукописная копия).

- Самарин Ю. Ф. Письма к Ф. В. Чижову (1847-1875) // Там же. Ф. 332. Карт. 51. Ед. хр. 15.

- Я любил Вас любовью брата..: Переписка Ю. Ф. Самарина и баронессы Э. Ф. Раден (1861-1876) / Отв. ред. О. Л. Фетисенко. СПб., 2015.