Языковая коммуникация и адаптация иностранных студентов в условиях российского вуза

Автор: Соколова Евгения Владимировна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена информация о языковом барьере как одном из основных потенциальных адаптационных стрессоров для иностранных студентов, его влиянии на межличностное взаимодействие и академическую успеваемость, а также приведены результаты исследования, проведенного среди иностранных студентов в России с целью выяснить их мнение о преподавании русского языка. В исследовании приняли участие 90 иностранных студентов с опытом изучения русского языка в российском вузе. Полученные результаты показали, что языковой барьер может негативно отражаться как на образовательном процессе, так и на межличностном взаимодействии и психологическом комфорте иностранных студентов. По мнению респондентов, основными условиями, способствующими изучению русского языка, являются преподавание особенностей разговорного русского, который отличается от академического дискурса, создание организационно-педагогических условий для внеакадемического общения иностранцев с местными студентами и педагогами, необходимость формирования более теплой, дружеской атмосферы и проявление педагогами таких личностных характеристик, как терпение и понимание при работе с иностранными студентами, адаптация материалов, подразумевающая упрощение учебных материалов и языковых формулировок в процессе преподавания для лучшего их понимания иностранными студентами.

Языковая адаптация, иностранные студенты, межкультурная коммуникация, академическая мобильность, адаптационные стрессоры, языковой барьер, высшая школа, анкетирование, речь

Короткий адрес: https://sciup.org/149141187

IDR: 149141187 | УДК: 378.18+376.68 | DOI: 10.24158/spp.2022.8.43

Текст научной статьи Языковая коммуникация и адаптация иностранных студентов в условиях российского вуза

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Москва, Россия, ,

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow, Russia, ,

В течение последних 20 лет происходит активное изучение вопросов, связанных с адаптацией иностранных студентов. Переезд в другую страну является стрессовой ситуацией, поскольку подразумевает столкновение с новой культурой и ее особенностями, а также языком. Несмотря на существование различных классификаций, многие авторы солидарны в том, что новый язык – один из основных потенциальных адаптационных стрессоров, наравне с социокультурной и академической адаптациями (Bhochhibhoya et al., 2017; Freeman, Li, 2019; Kaya, 2020). С одной стороны, обучение за рубежом – прекрасная возможность овладеть иностранным языком на высоком уровне. С другой – проблема языкового барьера, которую признают и иностранные студенты, и педагоги. Последние согласны с тем, что иностранные студенты очень часто образованы, старательны, прилежны и привносят этнокультурное разнообразие в группу, что является чрезвычайно важным в условиях современного мира. Тем не менее наличие языкового барьера отражается как на межличностной коммуникации в рамках академической среды, так и на образовательном процессе (Аркадьева и др., 2011).

Не все иностранные студенты могут инициировать знакомство или общение с местными людьми, в то время как именно регулярная коммуникация с местным населением, активная социализация являются одними из основных принципов успешной адаптации иностранцев. Таким образом, языковой барьер иногда становится одной из причин добровольной сегрегации и группирования иностранных студентов (Trice, Yoo, 2007).

Что касается образовательного процесса, то уровень владения языком значительно влияет на академическую адаптацию и на успеваемость студентов-иностранцев (Martirosyan et al., 2019): из-за языкового барьера они могут стесняться проявлять активность на семинарах, даже хорошо подготовившись к занятию. При владении материалом, у учащихся могут возникать трудности с выполнением проверочных работ и диктантов, например, в случае сложной формулировки вопроса, ограничений по времени, отведённому на выполнение работы, быстрого темпа речи педагога (Kaya, 2020; Krsmanovic, 2020). Серьёзную трудность представляет восприятие лекций: иностранные студенты могут недопонимать смысл лекции, вследствие чего им приходится тратить много времени на самостоятельный разбор тематических разделов. Эта же причина, в свою очередь, ограничивает возможности социокультурной адаптации и общения с местным населением. Стресс в области академической успеваемости на фоне языкового барьера может способствовать общему аккультурационному стрессу, проблемам с социокультурной адаптацией и психологическому дискомфорту (Gebregergis, 2020).

Современные вузы, активно участвующие в процессах академической мобильности, предлагают различные способы помощи в преодолении языкового барьера, разнообразные программы, например, «language partner» или «Buddy programme», где иностранца знакомят с местным студентом, который становится проводником в мир нового языка и культуры; различные виды языковых курсов как до начала учебы, так и во время обучения (Дрожжина, 2013; Лопатина, 2020; Madden-Dent et al., 2019); центры академического письма, где студенты учатся правильно излагать свои мысли в соответствии со стилем научной прозы.

Цель работы – выявление трудностей русскоязычной коммуникации и возможности языковой адаптации иностранных студентов, обучающихся в России. При проведении исследования использовались методы анкетирования, математической статистики и анализа. В онлайн-анке-тировании приняли участие 90 респондентов, каждый из которых имеет опыт изучения русского языка, обучения и проживания в России в качестве иностранного студента. Опрос проводился анонимно посредством заполнения google-форм на русском или английском языках, с правом пропуска вопроса и возможностью дать собственный вариант ответа. Анкета включала 14 вопросов, в которых респондентов просили ответить, развитие какого речевого навыка было для них самым сложным, что в целом оказалось наиболее трудным в процессе изучения русского языка; предлагали выдвинуть собственные идеи о способах улучшения преподавания русского языка иностранным студентам. Несколько вопросов касались сложностей обучения на русском языке, в том числе понимания лекционного материала, участия в семинарах, и причин этих сложностей.

Анализ результатов анкетирования показал, что немногим более половины опрошенных (55 %) выучили русский язык за время обучения в России, при этом практически по одной трети студентов указали, что им было сложно понимать лекции на русском языке (31 %) и отметили трудности работы в семинарах на русском языке (39 %).

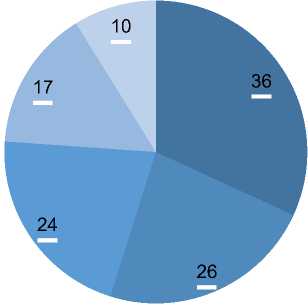

Что касается формирования речевых навыков, то 36 % респондентов наиболее сложным назвали говорение, 26% – понимание речи на слух (аудирование), 24 % – письмо, 17 % – перевод и 10 % – чтение (Рис. 1).

-

■ Говорение ■ Аудирование ■ Письмо ■ Перевод ■ Чтение

Рисунок 1 – Трудности в формировании речевых навыков у иностранных студентов

Респондентов также просили указать, что конкретно вызывало у них наибольшие трудности. Полученные результаты можно разделить на 3 группы: к первой относятся трудности, связанные с грамматикой языка, ко второй – стилистические особенности языка и речевая практика (особенно в академическом дискурсе), к третьей группе – экстралингвистические факторы.

В первую группу включены следующие лексико-грамматические и фонетические особенности:

-

– категории падежа и рода (в том числе, род существительных, оканчивающихся на «ь»), имя прилагательное;

-

– спряжение глаголов, совершенный и несовершенный виды глаголов, глаголы движения;

-

– фразеологизмы;

-

– правила написания «н/нн»;

-

– изменение значения слова в зависимости от приставки;

-

– произношение (особенно длинных слов);

-

– наличие большого количества слов-исключений из правил.

Трудности второй группы связаны с речевой практикой, академическим дискурсом и терминологией:

-

– изменение значения слов в зависимости от контекста;

-

– разнообразие близких по смыслу слов, когда одну и ту же мысль можно выразить разными способами, что затрудняет формулировку мысли.

К третьей группе трудностей относятся следующие:

-

– отличие языка академического дискурса (общение на занятиях, учебная литература) от языка, используемого в повседневно-бытовом общении;

-

– интерферирующее влияние языка обучения на англоязычных программах;

-

– высокая скорость речи преподавателей и русскоязычных студентов, в результате чего происходит искажённое понимание информации и возникает необходимость тратить много времени на самостоятельное изучение материала с помощью учебников, фильмов и т. п.;

-

– трудности с выражением мысли, связанные с подбором слов на русском языке;

-

– частые перебивания;

-

– неготовность местных студентов общаться с сокурсниками-иностранцами;

-

– влияние стрессовых ситуаций повседневной жизни;

-

– застенчивость, неуверенность, ощущение стыда и обеспокоенности при необходимости говорить на русском вследствие небольшого словарного запаса и неуверенности в собственных знаниях.

-

4 0% опрошенных указали, что им было сложно сдавать экзамены на русском языке. На вопрос, что являлось причиной затруднений, многие респонденты высказали следующее мнение: они знали ответ на вопрос, но:

-

– формулировка вопроса была сложной; без разъяснения более простыми словами не смог(ла) бы ответить. В случае письменных проверок помимо формулировок также возникали сложности с орфографией и грамматикой при ответе;

-

- высокая скорость речи и употребление экзаменаторами сложных слов, из-за чего не всегда был понятен вопрос;

-

- из-за волнения требовалось больше времени, чтобы вспомнить русские слова и речевые обороты - мгновенно ответ приходит в голову либо на родном языке, либо на английском;

-

- сложность в правильном формулировании мыслей на русском языке. При этом один из респондентов сказал, что осознание самого факта, что знание материала есть, но на родном или английском языке ответ звучал бы значительно лучше и полнее, ведет к неудовлетворенности собственным ответом и, как следствие, отрицательно влияет на мотивацию в целом;

-

- сложность в овладении и использовании научного стиля языка и профессиональной терминологии;

-

- в целом трудность говорения на русском языке, недостаток словарного запаса, непонимание отдельных слов.

Участников анкетирования также попросили предложить возможные способы улучшения преподавания русского языка для иностранных студентов. И хотя некоторые респонденты ответили, что полностью удовлетворены преподаванием, был выдвинут ряд предложений:

-

- тщательнее формировать группы - так, чтобы участники с более высоким уровнем владения русским языком могли продвигаться дальше, вместо изучения того, что им уже известно; применять индивидуальный подход в процессе обучения и при составлении проверочных материалов - в зависимости от уровня подготовки студента; проводить дополнительные занятия для студентов, которым язык дается хуже;

-

- точнее формулировать цели и задачи конкретных заданий;

-

- упрощать содержание уроков, использовать более простую лексику и формулировки при объяснении и изучении тем - особенно таких, которые вызывают трудности даже у носителей языка;

-

- предлагать и разъяснять примеры использования юмора, пословиц и поговорок, прецедентных текстов и т. п., смысл которых часто неясен иностранным студентам;

-

- приводить больше примеров, иллюстрирующих изучаемый материал;

-

- обучать не только академическому языку и грамматике в контексте получения научного знания, но и разговорной речи (по словам одного из респондентов, давать «больше человеческого языка»);

-

- помимо учебной литературы использовать современные песни, фильмы;

-

- предоставлять больше возможностей для внеакадемического общения между преподавателем и студентами, а также между местными и иностранными студентами, в том числе, например, в форме организации экскурсий, прогулок, разговорных клубов и других способов совместного времяпрепровождения;

-

- быть более терпеливыми и с пониманием относиться к тому, что студент - иностранец;

-

- преподавать не только язык, но и историю страны, конкретного города, особенности культуры, быта и менталитета.

Все студенты, участвовавшие в анкетировании, отмечали необходимость использования социокультурного компонента в преподавании языка, предлагая, «привязывать» учебный материал к повседневной жизни, не ограничиваясь заданиями из учебника, например, использовать материалы текущих новостей - политических и культурных событий.

Респонденты привели конкретные примеры, демонстрирующие необходимость введения культурного компонента для понимания и избегания сложностей в повседневном взаимодействии на русском языке. Некоторым иностранным учащимся было непривычно слышать свойственное местной молодёжи употребление уменьшительно-ласкательных форм и видеть некоторые проявления невербальной коммуникации в общении друг с другом. Например, российские студенты могут обниматься и целоваться при встрече, могут обратиться к однокурснику, используя слова, вроде «малыш», «Танечка» и т. д., в то время как для некоторых зарубежных культур подобные проявления являются сигналом исключительно близких, родственных отношений с человеком. Такое социальное поведение вызывает у иностранца недоумение, которое ведёт к коммуникативному сбою - непониманию того, как следует общаться в новом коллективе.

Интересно наблюдение относительно способов проявления негативных эмоций в российской культуре. Так, в повседневной жизни люди могут ссориться, используя уважительные по форме слова, например: «уважаемый/ая, вы не видите, что я здесь стою?!». Таким образом, по ситуации видно, что ситуация негативная, но язык при этом используется уважительный. Возникали сложности с пониманием обращений, например: «некоторым из вас было бы полезно...». Отсутствие конкретики в данном обращении для представителей некоторых культур является затруднением, поскольку чувствуется отрицательный посыл, но иностранным студентам непонятно, к кому конкретно он относится.

Полученные результаты во многом соответствуют результатам ранее проведенных исследований, выявивших в том числе, что стиль и лексика разговорной повседневной речи значительно отличаются от специализированной академической (Palmer, 2016); что чрезмерная общая академическая загруженность в совокупности с языковым барьером часто приводят к недопониманию материала занятий и не позволяют студентам уделять достаточно времени на изучение языка; что стеснительность, смущение и страх ошибок мешают как выстраиванию межличностных отношений с местными студентами и педагогами, так и проявлению инициативы, активности на занятиях.

Полученные данные свидетельствуют о том, что языковой барьер и коммуникативные сбои оказывают влияние на академическую успеваемость иностранных студентов и на успешность межличностного взаимодействия и психологический комфорт. Для успешной коммуникации и адаптации иностранных студентов необходимо обучать не только академическому и литературному языку, но и особенностям разговорной речи, которая, по их мнению, сильно отличается от того, что обычно изучают в рамках учебной программы. Ещё одним условием успешного общения и взаимодействия является возможность внеакадемического общения между иностранными и российскими студентами, это способствует языковой практике и формированию навыка социально-личностного взаимодействия.

На эффективность процесса обучения влияет создание благоприятной учебной атмосферы, при которой педагоги учитывают специфические потребности иностранных студентов: адаптируют собственную речь (снижают скорость речи и используют более простые формулировки при объяснении материала), материалы и способы взаимодействия с иностранными студентами. Неотъемлемой частью обучения иностранных студентов русскому языку является наличие в учебных программах лингвокультурного и социокультурного компонентов (особенности российского менталитета; правила, традиции и нормы местной культуры; особенности поведения, общения и взаимодействия между людьми; история России и т. д.), предполагающих анализ ситуаций повседневной жизни.

Принятие вышеуказанных пожеланий и рекомендаций будет способствовать более эффективной языковой коммуникации и ускорению адаптации иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.

Список литературы Языковая коммуникация и адаптация иностранных студентов в условиях российского вуза

- Аркадьева Т.Г., Васильева М.И., Владимирова С.С., Шарри Т.Г., Федотова Н.С. Методическая поддержка процесса языковой адаптации иностранных студентов-первокурсников // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 12. С. 111-121.

- Дрожжина Д.С. Изучение адаптации иностранных студентов: дискуссия о методологии // Universitas. 2013. Т. 1. № 3. С. 33-47.

- Лопатина С.С. Социокультурная и языковая адаптация иностранных граждан в ходе предвузовской подготовки // Сибирский учитель. 2020. № 3 (130). С. 31-36.

- Bhochhibhoya A., Dong Y., Branscum P. Sources of social support among international college students in the United States // Journal of International students. 2017. Vol. 7 (3). P. 671-686. 10.5281/zenodo.570032.

- Freeman K., Li M. "We are a ghost in the class": first year international students' experiences in the global contact zone // Journal of International Students. 2019. Vol. 9 (1). P. 19-38. DOI: 10.32674/jis.v9i1.270

- Gebregergis W.T., Mehari D.T., Gebretinsae D.Y., Tesfamariam A.H. The predicting effects of self-efficacy, self-esteem and prior travel experience on sociocultural adaptation among international students // Journal of International Students. 2020. Vol. 10 (2). P. 339-357. https://doi.org/10.32674/jis.v10i2.616.

- Kaya J. Inside the international student world: challenges, opportunities, and imagined communities // Journal of International Students. 2020. Vol. 10 (1). P. 124-144. 10.32674/jis.v10i1.1031.

- Krsmanovic M. "I was new and I was afraid": the acculturation strategies adopted by international first-year undergraduate students in the United States // Journal of International Students. 2020. Vol. 10 (4). P. 954-975. 10.32674/jis.v10i4.1160.

- Madden-Dent T., Wood D., Roskina K. An inventory of international students services at 200 U.S. Universities and Colleges: descriptive data of pre-departure and post-arrival supports // Journal of International Students. 2019. Vol. 9 (4). P. 993-1008. 10.32674/jis.v9i4.346.

- Martirosyan N. M., Bustamante R. M., Saxon D. P. Academic and social support services for international students: current practices // Journal of International Students. 2019. Vol. 9 (1). P. 172-191. https://doi.org/10.32674/jis.v9i1.275.

- Palmer Y. M. Student to scholar: learning experiences of international students // Journal of International Students. 2016. Vol. 6 (1). P. 216-240. https://doi.org/10.32674/jis.v6i1.489.

- Trice A.G., Yoo J.E. International graduate students' perceptions of their academic experience // Journal of Research in International Education. 2007. Vol. 6 (1). P. 41-66. 10.1177/1475240907074788.